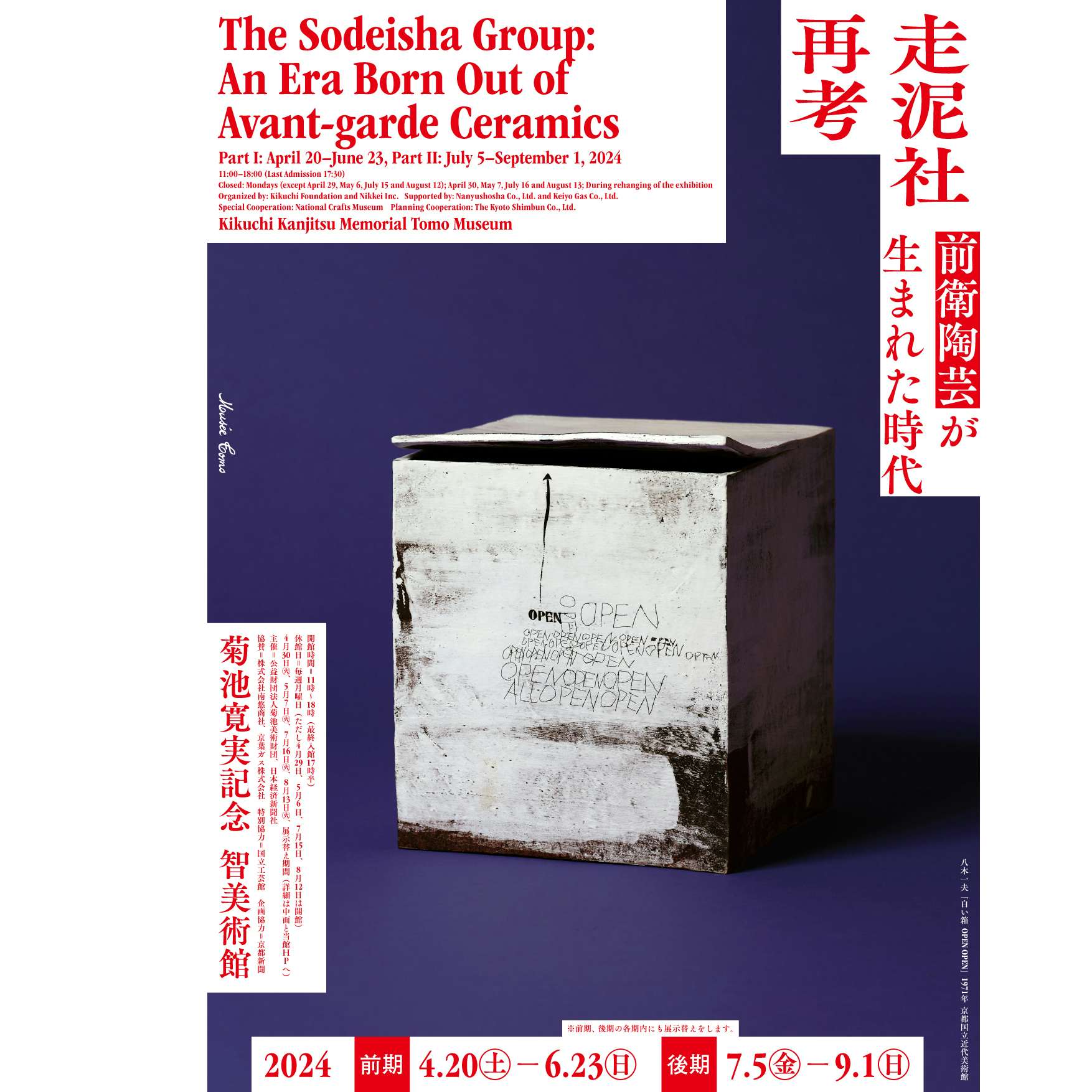

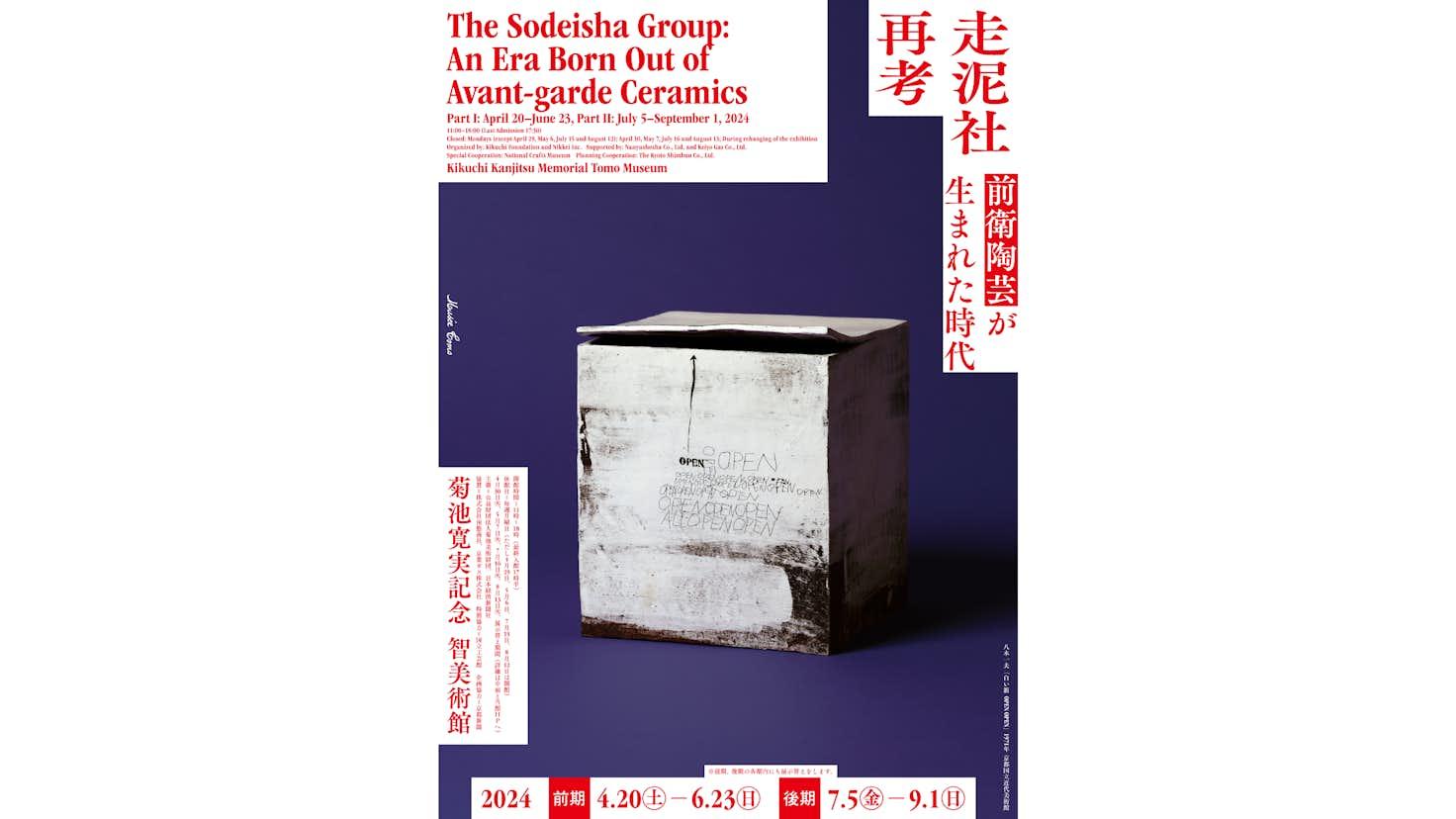

「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」展が菊池寛実記念 智美術館で開催。解散後初の本格回顧展が東京に

戦後日本の陶芸界において中心的な役割を果たした前衛陶芸家集団・走泥社。その活動を紹介する展覧会「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」が東京・虎ノ門の菊池寛実記念 智美術館で開催される。会期は前期が4月20日~6月23日、後期が7月5日〜9月1日。

戦後日本の陶芸界において中心的な役割を果たした前衛陶芸家集団・走泥社の活動を紹介する展覧会「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」が、東京・虎ノ門の菊池寛実記念 智美術館で開催される。

本展は3章で構成され、同館では1章と2章を前期、3章を後期として会期中に展示替えを実施。会期はそれぞれ前期が4月20日~6月23日、後期が7月5日〜9月1日(展示替えのため5月27日~30日、6月24日~7月4日、7月29日~8月1日は休館)。

走泥社は1948年、八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人によって結成され、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり日本の陶芸界を牽引してきた。長年の活動を通じ、陶によるオブジェを世間に認知させたこと、そして陶芸固有の表現世界を切り開いたとして評価されている。

走泥社解散後初の本格的な回顧展となる本展は、昨年京都国立近代美術館で開催され好評を博したもの。結成から25年となった1973年までの期間を主な対象に、走泥社の活動を紹介する初の試みとなっている。

展覧会は、「前衛陶芸の始まり 走泥社結成とその周辺(1954年まで)」「オブジェ陶の誕生とその展開(1955-63)」「『現代国際陶芸展』以降の走泥社(1964-73)」の3章構成。同人の増減を繰り返しながら活動を続けた走泥社の作家のうち、32名の作品および関連資料を紹介する。

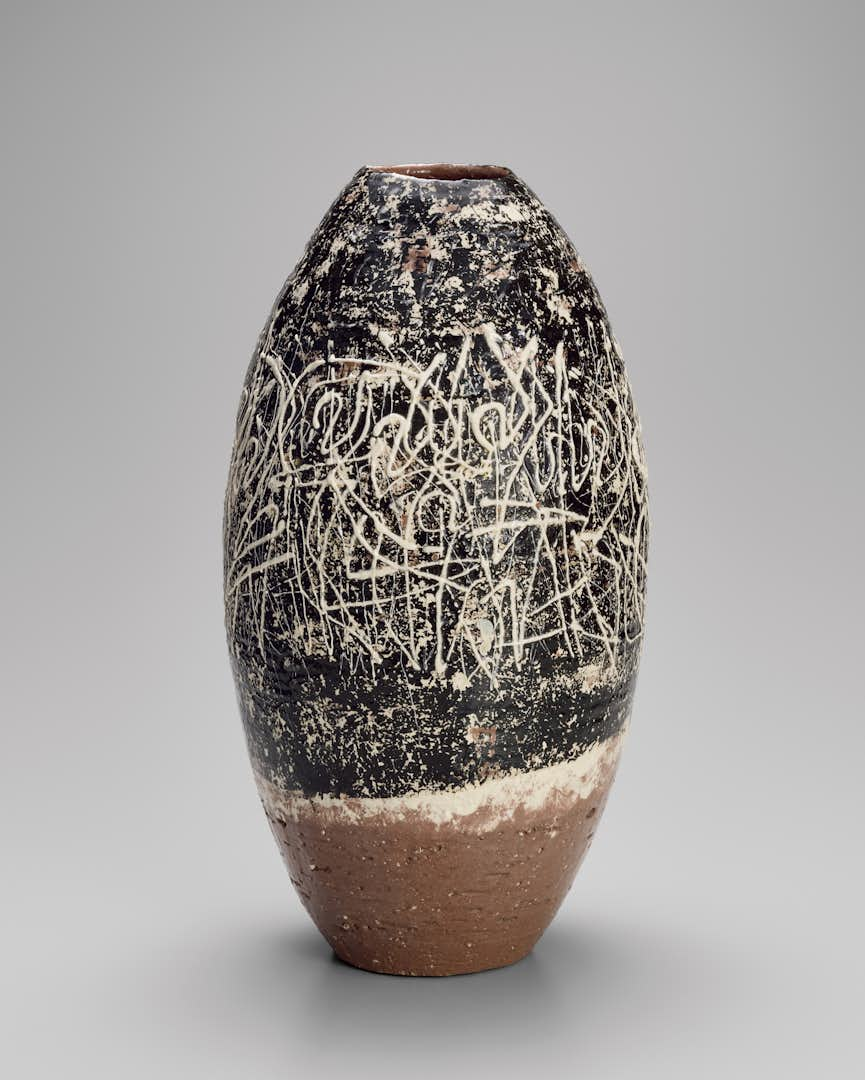

前期の第1章では、器の形態を立体造形として自立させようと模索する走泥社最初期の作品を紹介。当時の走泥社の器は中国や朝鮮半島の陶磁器にもとづく様式や技術を基盤にしながらも、パブロ・ピカソの陶器や絵画、イサム・ノグチのテラコッタをはじめとする同時代の美術表現からの影響が見受けらる。

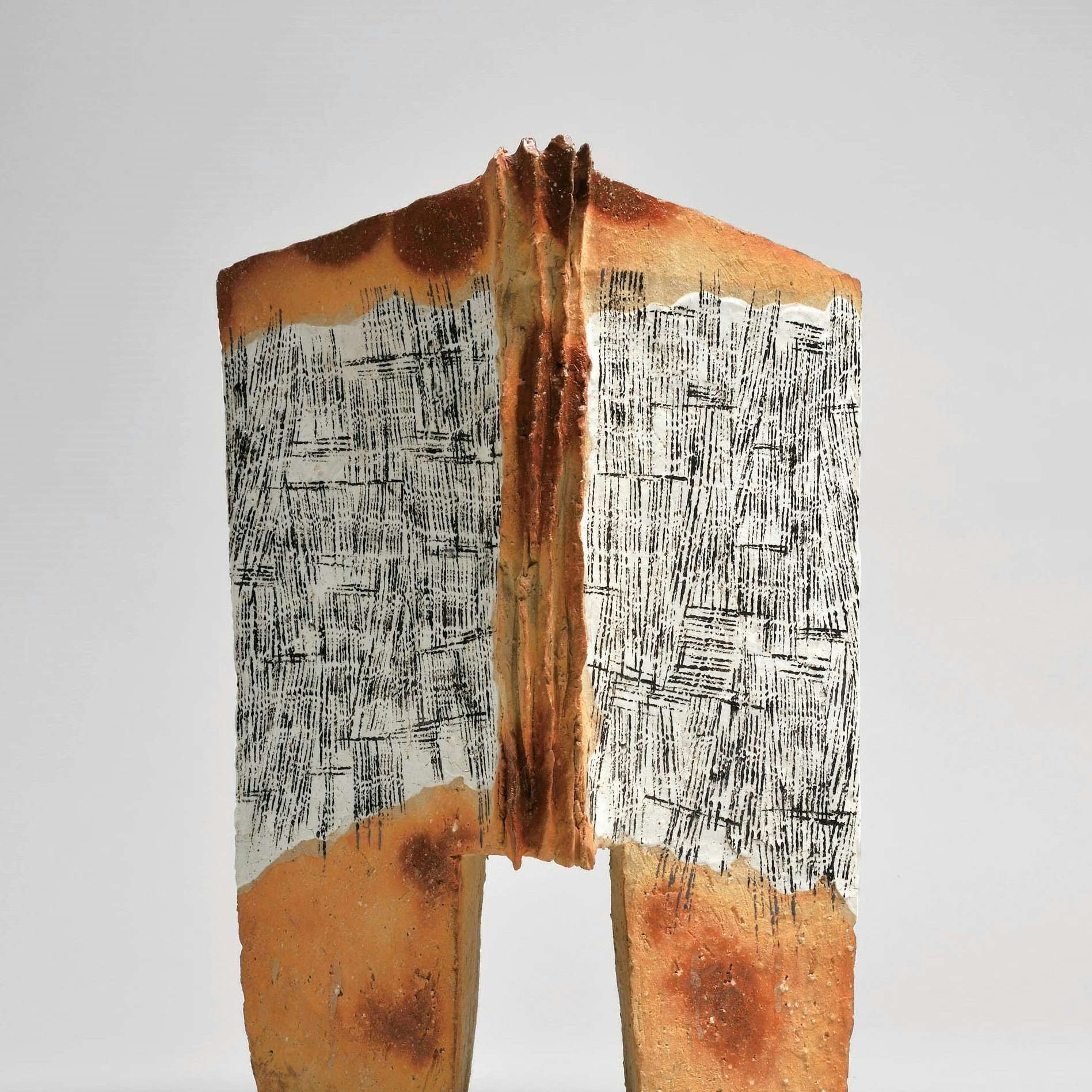

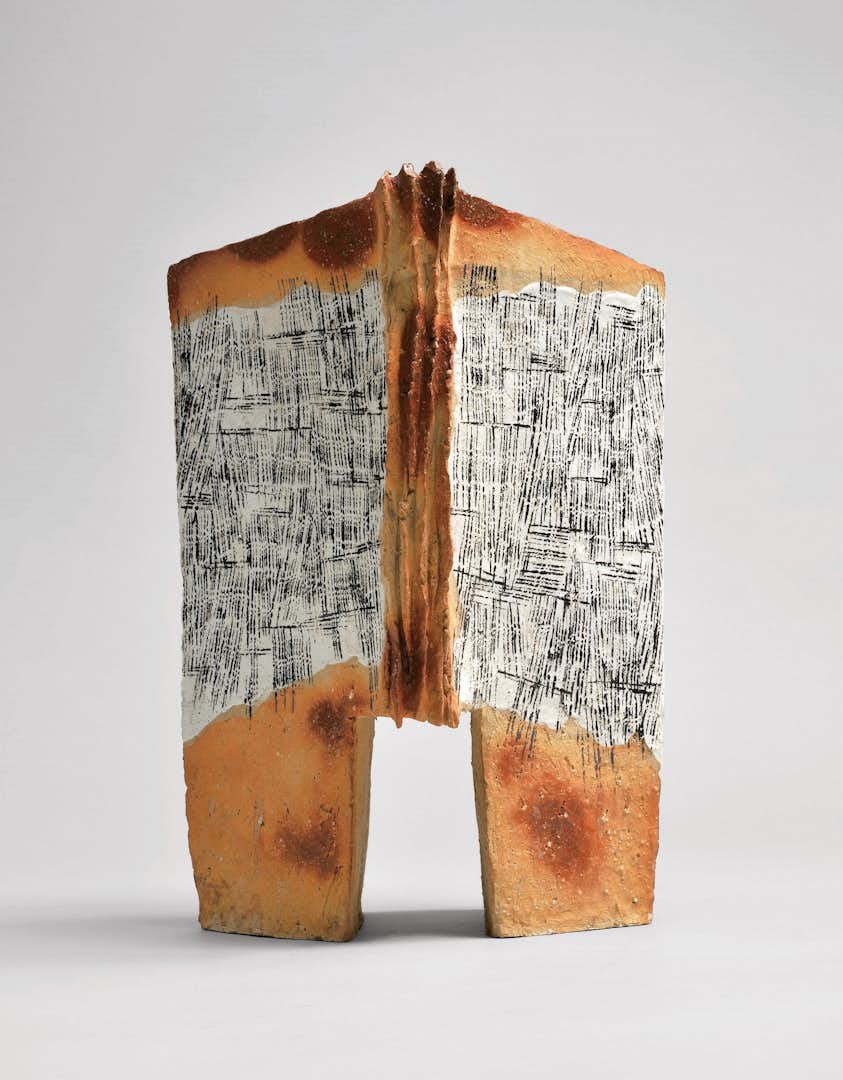

同じく前期の第2章は前衛陶芸家たちが作者の内面性を表現する陶芸の在り方に創作の可能性を見出し、こうした制作方法が根づいていった時期の作品を紹介。走泥社以外で活動していた有力な陶芸家たちが同人として合流し、それぞれの陶芸観にもとづく制作によって多様性ある前衛陶芸家集団として走泥社の骨格が定まっていった時期をたどる。

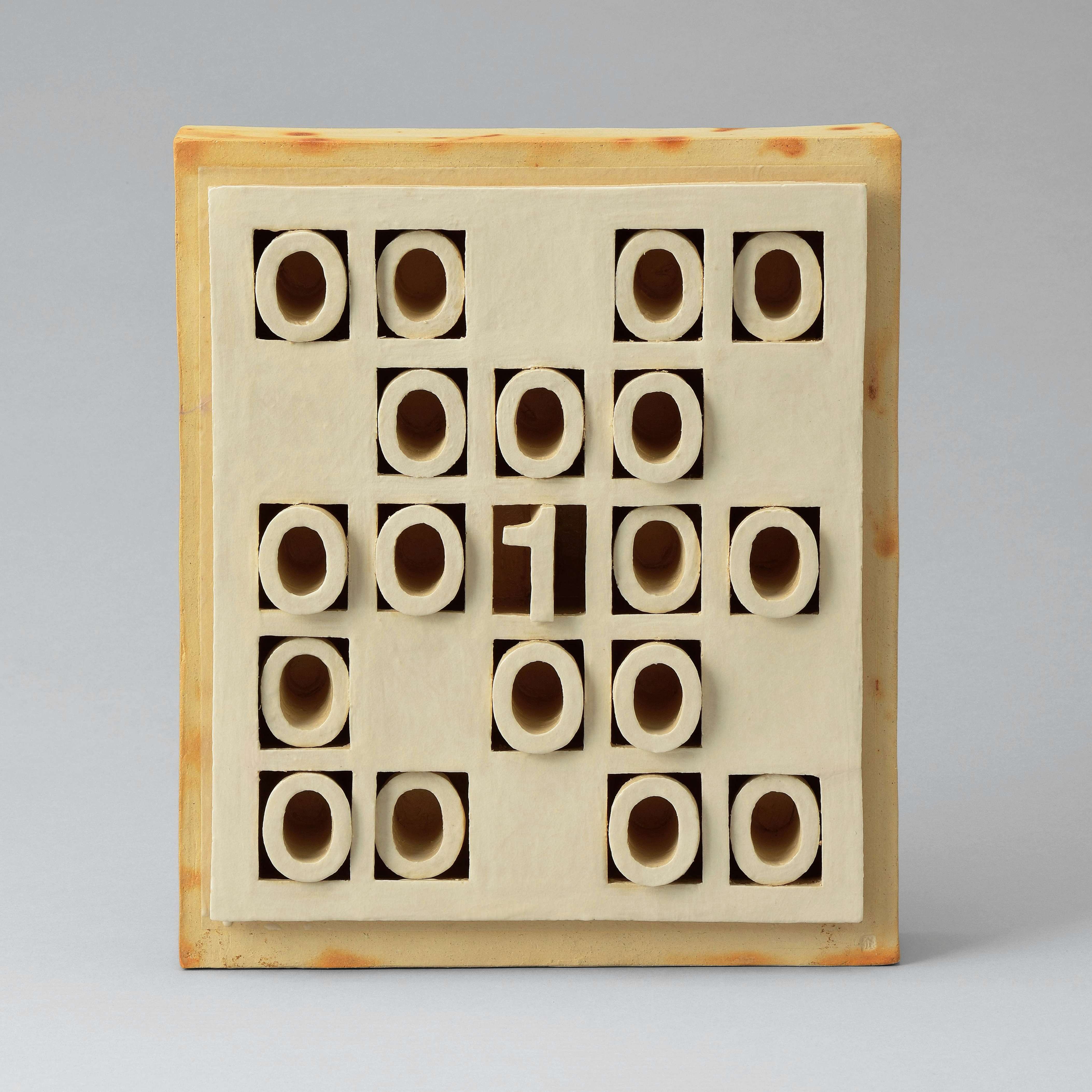

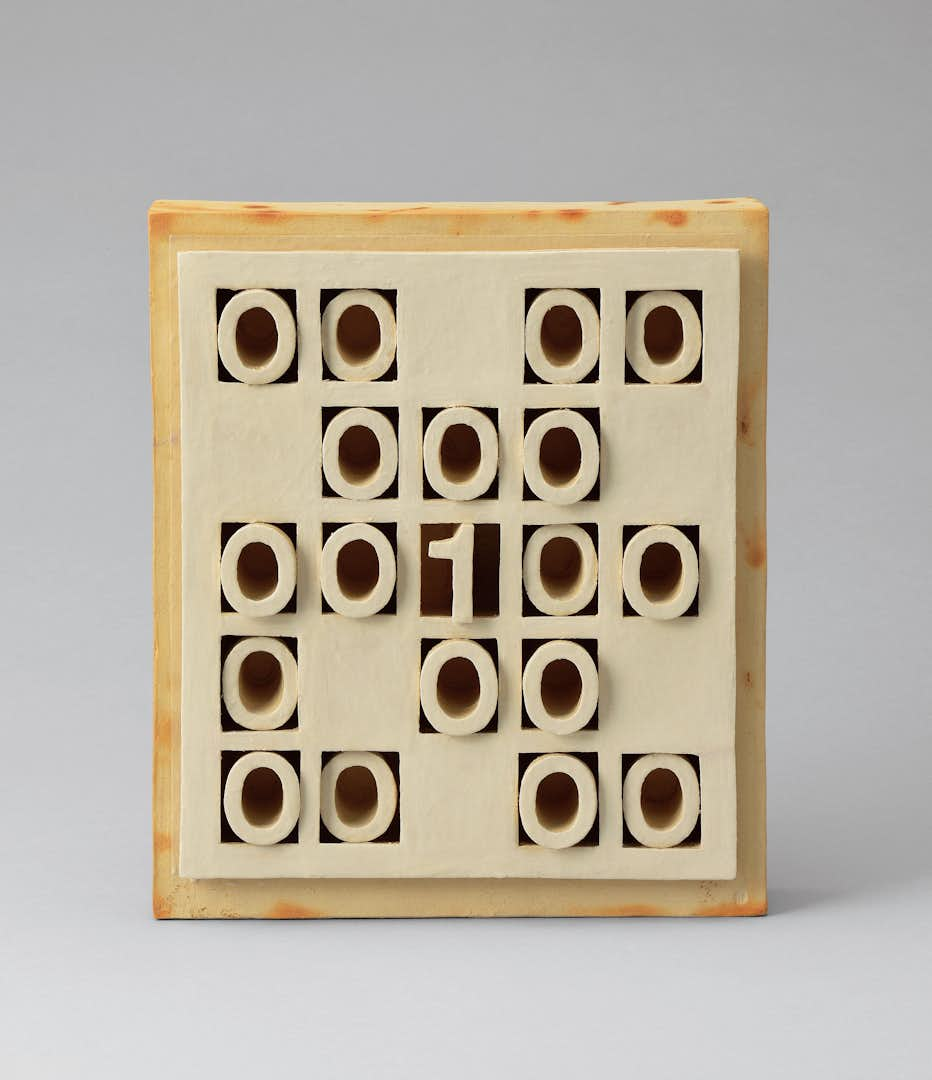

後期の第3章では1964年に開催された「現代国際陶芸展」で海外の陶芸表現が初めてまとまったかたちで紹介されたことで衝撃を受け、自己の創作を検証し前衛性を求めるだけでなく個々人の造形表現としての成熟へと向かっていった走泥社の動きを追う。

また、同時期に前衛陶芸を牽引した四耕会と、「現代国際陶芸展」の出品作家など、走泥社以外の団体や作家も取り上げ、前衛陶芸が生まれた時代を振り返る貴重な機会となりそうだ。