マルセル・デュシャン、その足跡をたどる。東京国立博物館で「マルセル・デュシャンと日本美術」が開幕

20世紀の美術にもっとも影響を与え、その後の現代美術史の礎となった芸術家マルセル・デュシャン。その足跡をフィラデルフィア美術館所蔵品でたどり、さらには日本美術を比べるという展覧会が東京国立博物館で10月2日より開催される。150件以上の作品・資料が並ぶ本展の概要をレポートでお届けする。

「東京国立博物館とフィラデルフィア美術館が、長い交流を続けた結果、実現した展覧会です」。東京国立博物館研究員・松嶋雅人は報道内覧会でこう語った。

10月2日からスタートする「マルセル・デュシャンと日本美術」は、フィラデルフィア美術館が誇る、マルセル・デュシャン(1887〜1968)の所蔵作品・資料150件以上を一堂に展示し、その作家人生をたどるというものだ。また、後半では東博所蔵の日本美術を展示し、デュシャンと日本美術の「接続」を試みている。

デュシャンは「現代美術の父」と称される芸術家であり、20世紀の美術に衝撃を与え、伝統的な西洋芸術の価値観を大きく揺るがしたほか、いまなお世界中のアーティストに大きな影響を与え続けている。

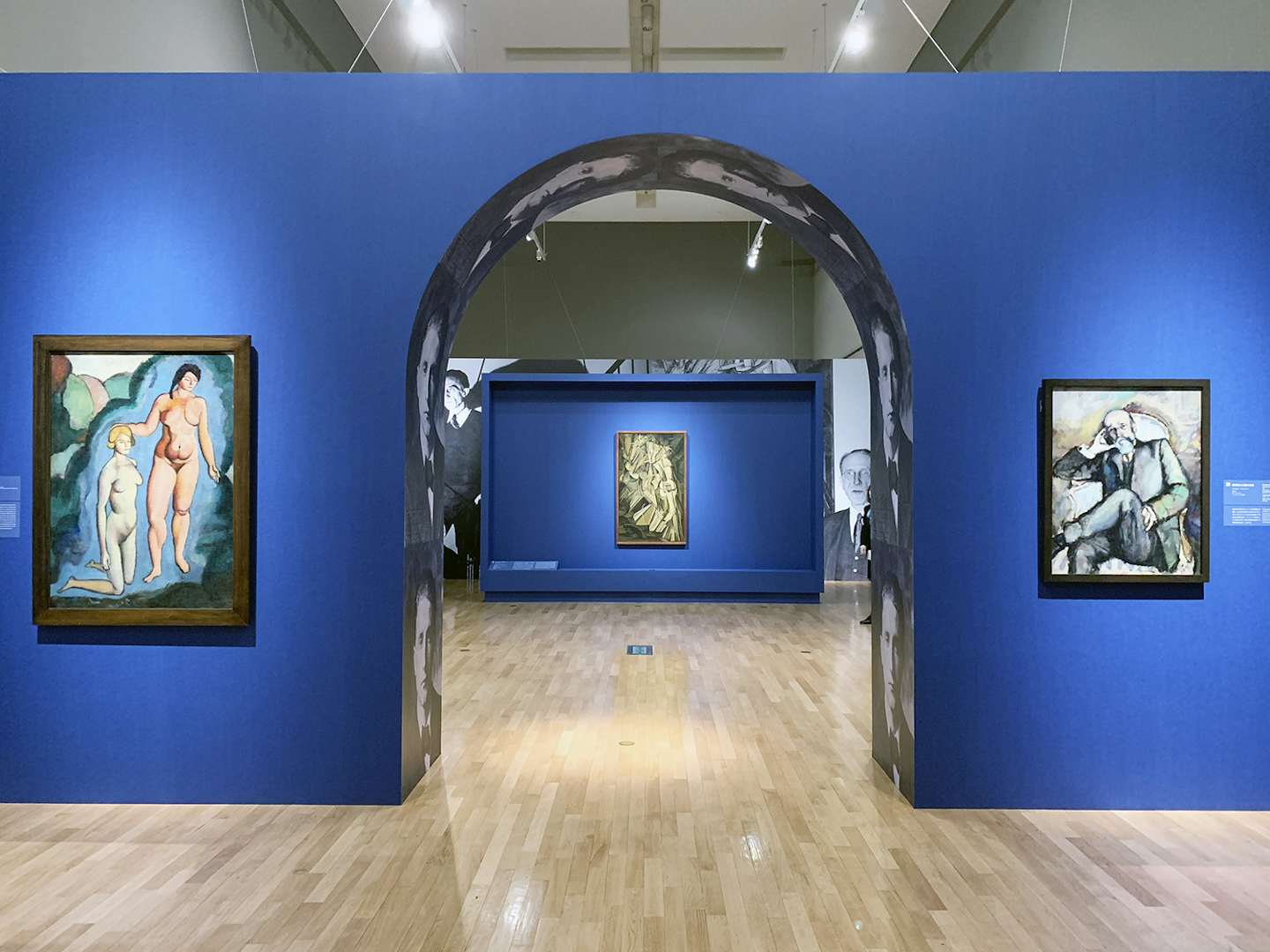

本展は第1部「デュシャン 人と作品」、第2部「デュシャンの向こうに日本が見える。」の2部構成。会場の大半を占めるのは、第1部だ。

第1部は「画家としてのデュシャン」「『芸術』でないような作品をつくることができようか」「ローズ・セラヴィ」「《遺作》 欲望の女」の4章を時系列で構成。まず、会場で目に入るのが、デュシャンにとって最初のレディメイドである4本足の白いスツールに車輪を取り付けた《自転車の車輪》だ。時系列からは外れているが、鑑賞者はここで一気にデュシャンの世界に引き込まれるだろう。

そして展示は最初のセクション「画家としてのデュシャン」に入っていく。デュシャンといえば「レディメイド」(大量生産された既製品を用いた一連のオブジェ作品)が一般的に広く知られるが、その芸術家としてのキャリアは絵画から始まっている。

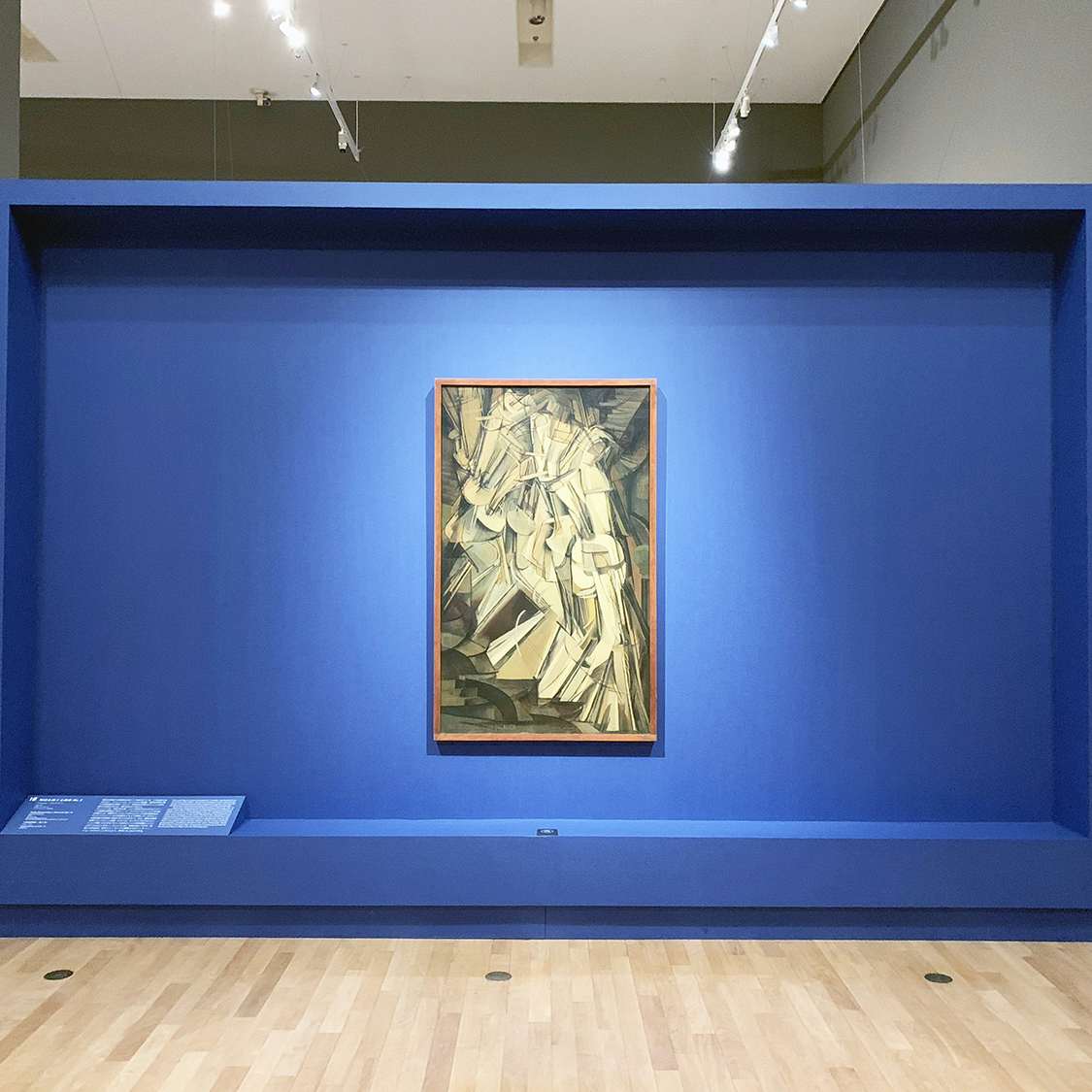

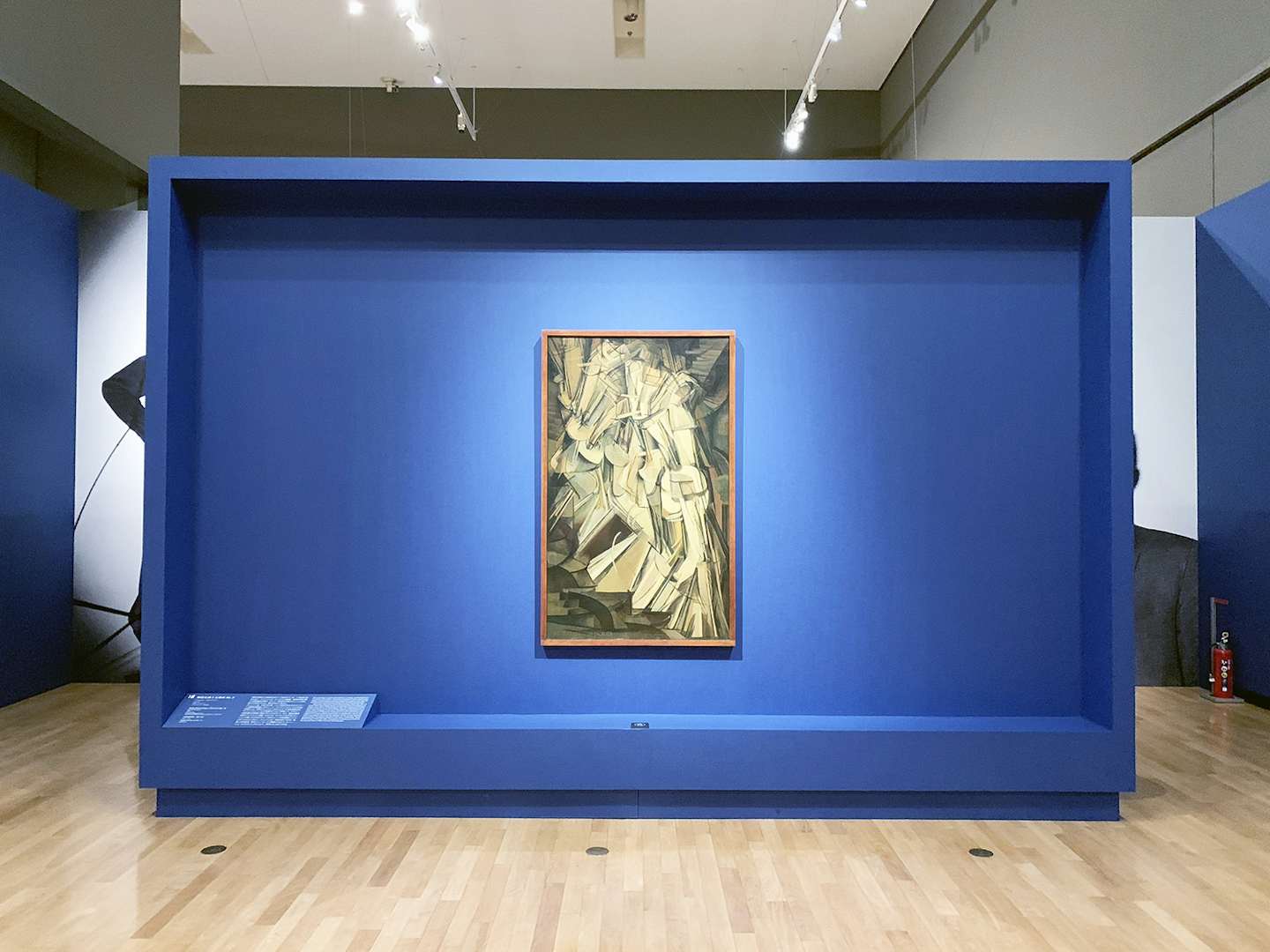

デュシャンは1902年から8年間にわたり油彩を制作。会場には、15歳の時に描いた《ブランヴィルの教会》《ブランヴィルの庭と礼拝堂》など、素朴な風景画から、デュシャンの生涯にわたる重要なテーマとなるチェスの風景を描いた《チェス・ゲーム》、そしてキュビズムのグループと関係を持ち制作した《階段を降りる裸体 No.2》などが一堂に揃う。この《階段を降りる裸体 No.2》は、13年にアメリカ・ニューヨークのアーモリー・ショーで展示され、デュシャンの名を一躍アメリカに知らしめた記念碑的作品だ。

続く「『芸術』でないような作品をつくることができようか」では、デュシャンの絵画からの脱去に焦点が当てられている。12年に絵画制作を断念し、新たな道を切り拓こうとしたデュシャン。そのとき構想したのが通称「大ガラス」として知られる《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》だ。

本展では、同作が初めて一般公開された26年の国際モダンアート展(ブルックリン美術館)の様子を写真で見ることができるほか、瀧口修造と東野芳明が監修して1980年に制作された東京版(東京大学駒場博物館蔵)が展示されている。

また、ここでは「レディメイド」作品にも目を凝らしたい。ワイン瓶を乾燥させるための円形スタンドをそのまま作品化した《瓶乾燥器》から、荷造り用の紐玉を2枚の真鍮板で挟んだ《秘めた音で》、さらにはデュシャンの代名詞とも言えるR.MUTTのサインを書き記した男性用小便器《泉》が並ぶ。美術史に大きな衝撃を与えた作品たちが静かに佇むセクションだ。

そして第3章「ローズ・セラヴィ」ではは、デュシャンが芸術からチェスの道へと舵を切った20年代以降の作品・資料を概観したい。

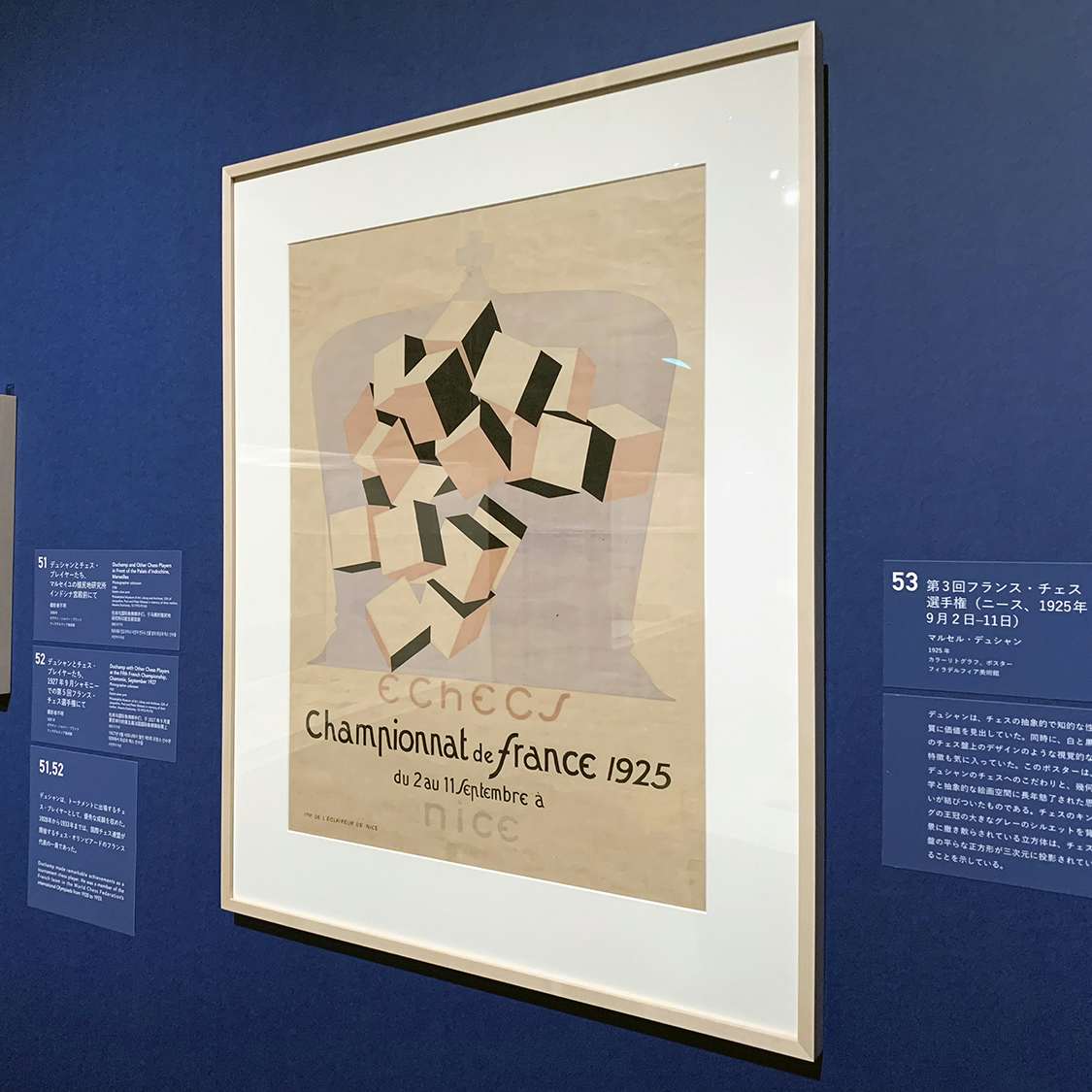

20年代初めからチェスのプロ契約を結び、その後20年近くチェスプレイヤーとして活動していたデュシャン。この章では、デュシャンがデザインした「第3回フランス・チェス選手権」のポスターやポケット・チェス・セット、あるいは44年にニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊で開催された「チェスのイメジェリー」展のポスターなどが並び、デュシャンにとってチェスがいかに重要な要素であったかを垣間見ることができる。

チェスに熱中するいっぽう、デュシャンは「ローズ・セラヴィ」という女性の別人格を自身の内に生み出し、錯視や言語ゲームといった新たな探求も行なっていた。7分間の映像作品《アネミック・シネマ》で「ローズ・セラヴィ」の探求の結果を目撃してほしい。

第1部の最終章「《遺作》 欲望の女」は、第二次大戦以降、ニューヨークに拠点を写して以降のデュシャンの活動に焦点を当てているが、注目したいのはデュシャン最後の一大プロジェクトである《与えられたとせよ 1.落ちる水 2.照明用ガラス》(通称《遺作》)だ。

46年から66年まで、じつに20年にわたり制作された同作は、木製の扉の向こう側に女性の裸体を模したマネキンが小枝の上に横たわるインスタレーション。フィラデルフィア美術館にあるこの作品の実物を見ることはできないが、映像として追体験できるほか、《遺作》のためにつくられた石膏のうちのひとつ《無題(左腕)》や、背景幕のためのコラージュ写真《風景(《遺作》のための習作)》など、多数の関連資料で作品に迫る内容となっている。

そして、デュシャンの生涯をたどった後に展開されるのが第2部「デュシャンの向こうに日本が見える。」だ。

本章は「400年前のレディメイド」「日本のリアリズム」「日本の時間の進み方」「オリジナルとコピー」「書という『芸術』」の5章構成。東京国立博物館の日本美術コレクションで構成されるこのセクションでは、千利休の《竹一重切花入》を400年前の究極の「日常品(レディメイド)」と解釈する第1章から展示を展開し、日本美術の意味や価値観を浮かび上がらせることで、「日本の美」の新たな楽しみかたの体験を提示しようとしている。

1部と2部のつながりがやや不明瞭ではあるが、本展での大きな見どころはやはり第1部だろう。フィラデルフィア美術館の世界的なデュシャンコレクション、これらを東京で一堂に堪能できる機会をお見逃しなく。