クリムト、シーレ、ヴァーグナー! ウィーンの世紀末文化を400点で紹介する「ウィーン・モダン」展が開幕

オーストリア・ウィーンで19世紀末から20世紀初頭にかけて開花した独自の文化。いま注目を集めるグスタフ・クリムトやエゴン・シーレらが活躍したこの黄金期の芸術に焦点を当てた「ウィーン・モダン」展が、国立新美術館で開幕した。

国内で過去最大規模となる回顧展で話題を集めているグスタフ・クリムト(1862~1918)。そのクリムトが生きた19世紀末から20世紀のウィーン世紀末美術にフォーカスした大規模展「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」が、東京・六本木の国立新美術館で開幕した。

ウィーンの19世紀末は、クリムトだけでなく、エゴン・シーレ(1890~1918)やオスカー・ココシュカ(1886~1980)、オットー・ヴァーグナー(1841~1918)といった芸術家たちが活躍した、モダン・アート、モダン・デザインの黄金期。このウィーン世紀末文化を「近代化(モダニズム)への過程」という視点から紐解く新たな試みが「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」展だ。

会場に並ぶのは、100万点におよぶ作品を有するウィーン・ミュージアムから来日したものを中心に、個人蔵も含めた約400点の作品。広大な展示室の国立新美術館でもこれだけの点数が展示されることは滅多になく、国立新美術館の担当学芸員・本橋弥生は「通常の展覧会の2〜3本分に当たる」と語る。

この膨大な出品作には、絵画だけでなく家具や食器、衣装など様々なジャンルが含まれている。これについて、来日した同館副館長のウルズラ・シュトルクは、「私たちが展覧会をする場合、美術作品を展示するだけでなく、その社会背景がわかるように工芸品や衣装なども展示するのです。それを日本の皆様にも体験していただきたい」とその意図を説明した。

展示構成は、「啓蒙主義時代のウィーン」「ビーダーマイアー時代のウィーン」「リンク通りとウィーン」「1900年ー世紀末のウィーン」の4章。時系列に沿ったこの構成について、本橋はこう語る。「ウィーンの世紀末美術は突如として登場したわけではなく、18世紀に撒かれた種が花開いたものなのです。会場は、その100年のプロセスを辿るような構成になっています」。

展示のスタートは、皇帝ヨーゼフ2世とその母であるマリア・テレジアの巨大な肖像画。第1章「啓蒙主義時代のウィーン」では、死刑の廃止や孤児院の建設など様々な改革が行われ、近代化への種が撒かれた原点とも言える「啓蒙主義時代」(1700年代後半)の芸術が並ぶ。

続く「ビーダーマイアー時代のウィーン」では、19世紀前半の政治状況を垣間見ることができる。「ビーダーマイアー」とは、1814年のウィーン会議から1848年の革命が勃発するまでの期間に見られた芸術様式。この時代、あらゆる絵画に検閲が行われており、牧歌的な風俗画や風景画が多く描かれた。

このセクションでは、家具や銀器、デイタイムドレスなどともに当時の室内を描いた絵画を展示。都市生活の様子をうかがえるだろう。

時代は移り、「リンク通りとウィーン」で紹介されるのは、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世のもとで整備されたリンク通りにまつわる芸術の数々だ。帝国の要となる建築物が建てられ、ウィーンの大動脈となったリンク通り。1879年にはフランツ・ヨーゼフ皇帝夫妻の銀婚式記念祝賀パレードが行われており、その総演出を担当した画家ハンス・マカルトによる巨大なデザイン画などは必見。

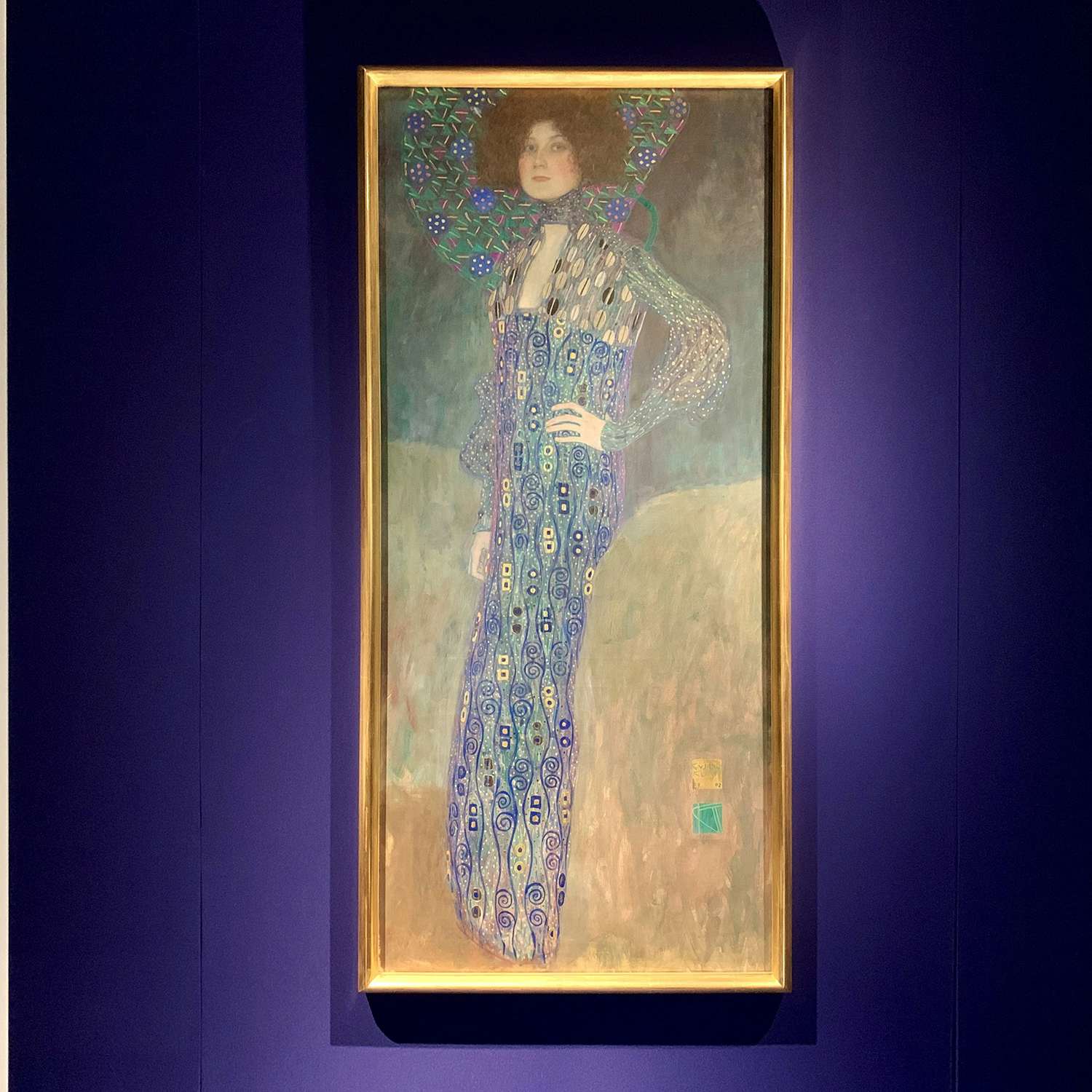

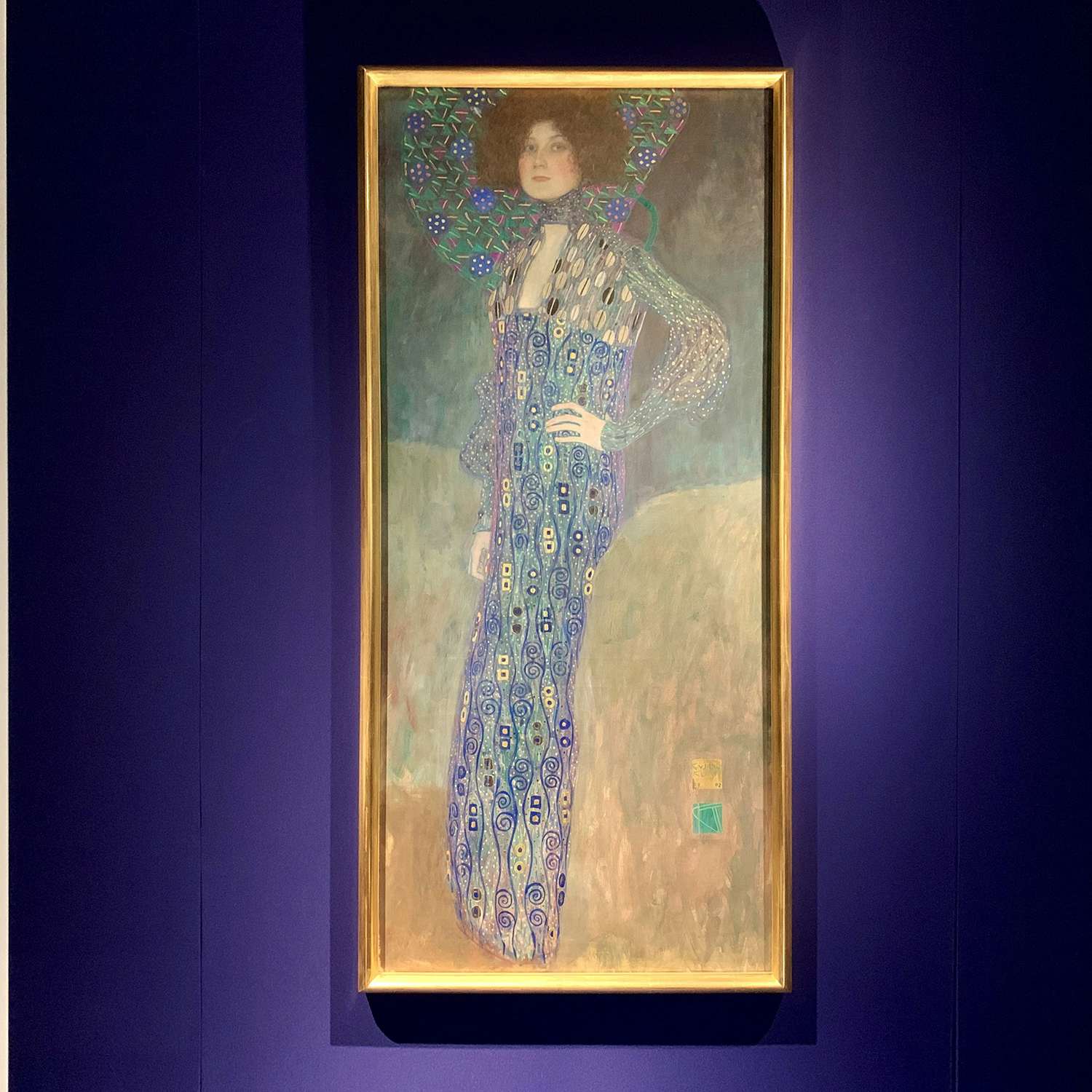

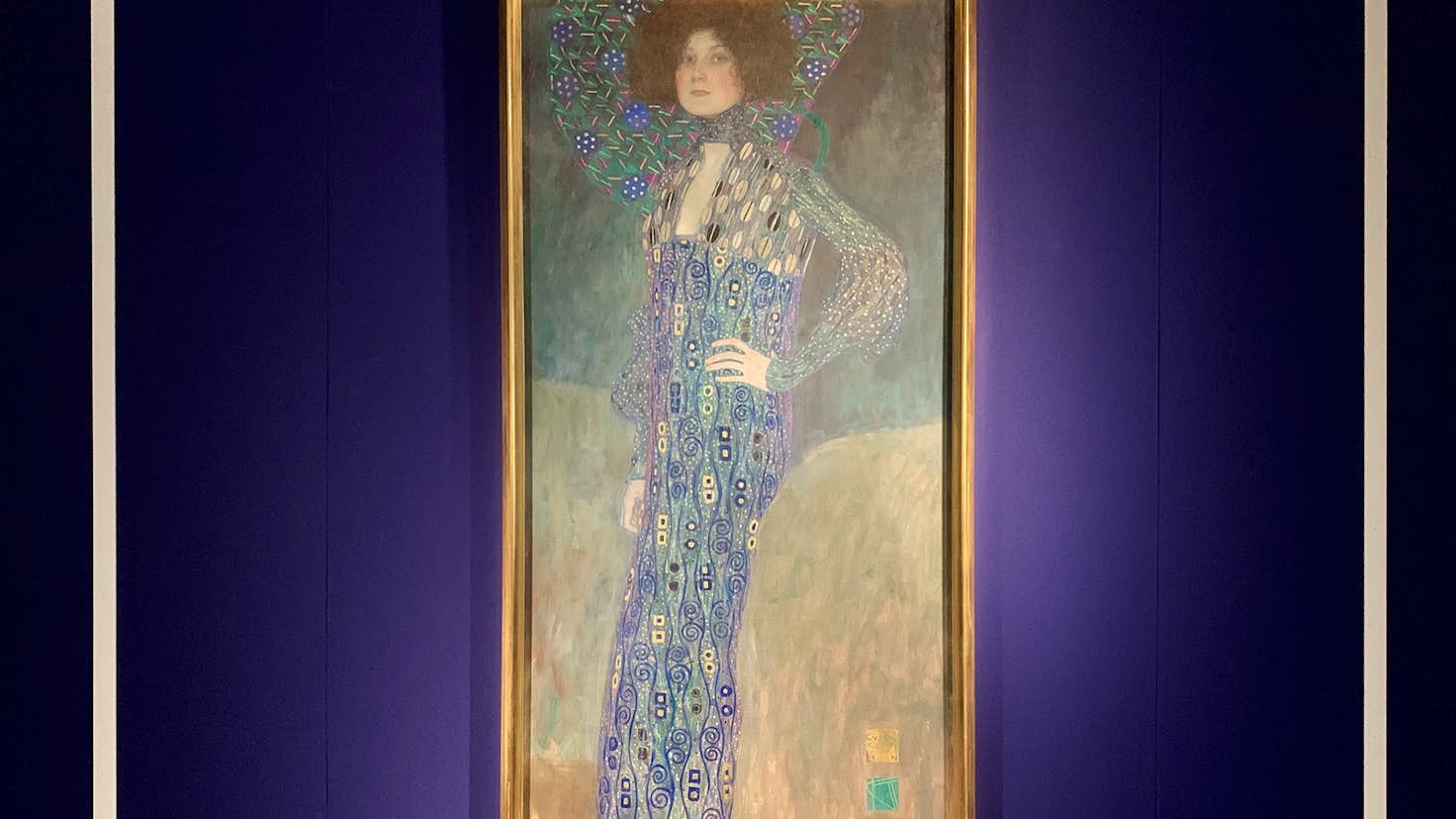

そしてここから先、「1900年ー世紀末のウィーン」が本展の中核をなすセクションとなる。近代建築の先駆者として知られるオットー・ヴァーグナー(1841〜1918)、ウィーン分離派を設立したグスタフ・クリムト、そして早逝の画家エゴン・シーレなどの作品が並ぶこの章において、もっとも重要なのがクリムトが1902年に描いた《エミーリエ・フレーゲの肖像》だ。

ウィーン・ミュージアムの所蔵作品のなかで最高額の作品だという本作は、クリムトの生涯においてもっとも重要だった女性、エミーリエ・フレーゲを描いたもの。シュトルク副館長はこれを「美術史上でも重要な絵」だと話す。「これは、クリムト初期の自然主義的な作品から装飾的な作品へと移行する時期に描かれたものです。写実的に描かれた顔とは対照的な、装飾的に描かれた洋服。頭部の背後にも装飾が描かれており、クリムトが女性の肖像画でこのような作品を描いたのはこれが初めてだったのです」。

また、本作からは日本美術の影響も見て取れるという。「肖像画としてはとても細長い長方形のフォーマットや、右下の何も描かれていない空間は、当時の西洋絵画では見られませんでした。そして右下の落款のような署名などにも日本美術の影響が見られます」。

精神的に独立した女性であったフレーゲは、ウィーンで姉妹とともに「フレーゲ姉妹」というファッション・サロンを経営していた。本展では、そのサロンを模したようなコーナーにも注目してほしい。そこにはクリムトのアイコンとも言えるブルーのスモックも展示されている。

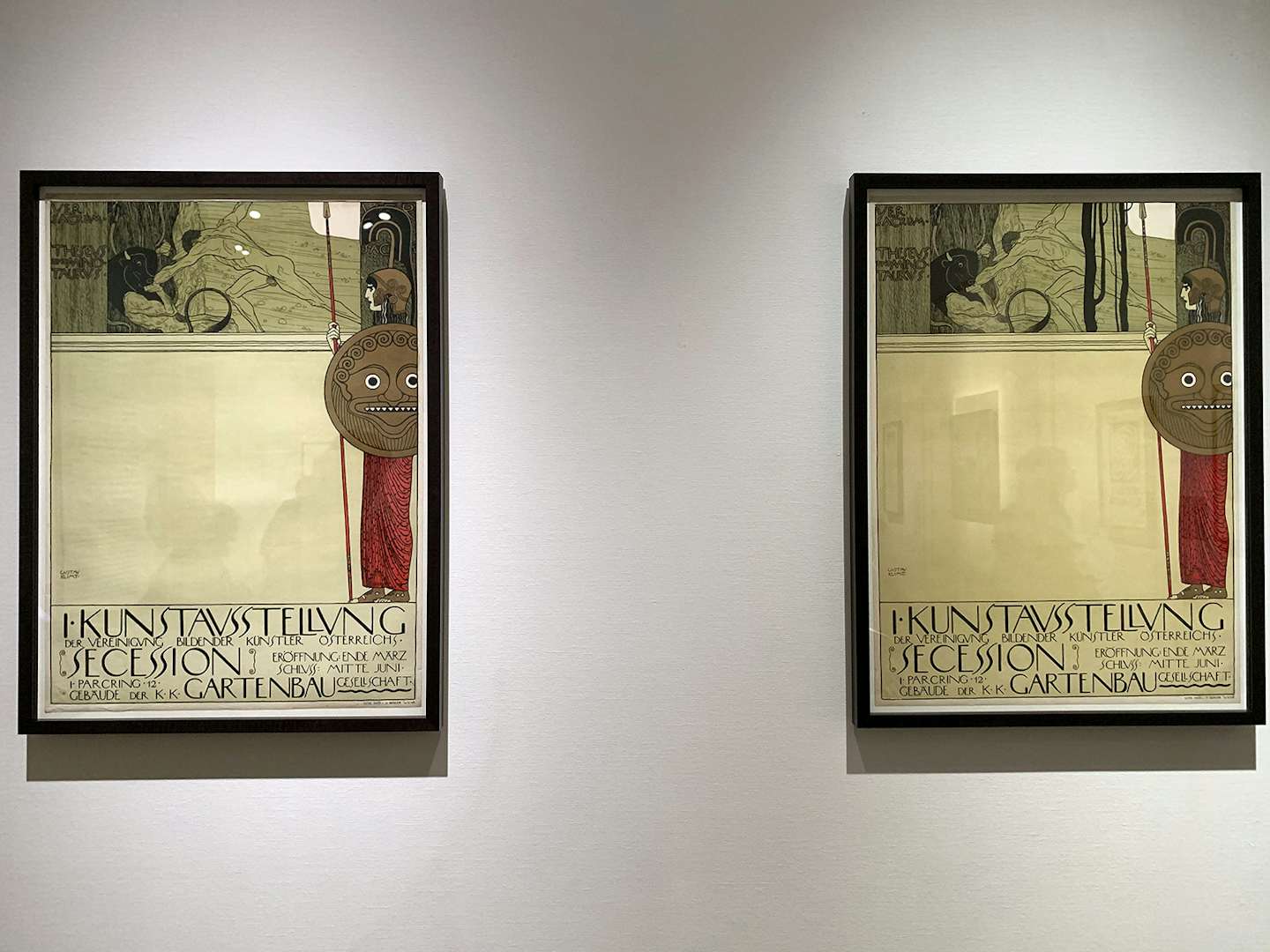

またクリムト作品は《エミーリエ・フレーゲの肖像》のほかにも、分離派会館の開館に際して制作された《パラス・アテナ》(1898)や、図案集『アレゴリーとエンブレム』のために描いたクリムト初期の原画の数々、そして膨大な素描など計47点を展示。加えて、クリムトがデザインした《第1回ウィーン分離派展ポスター》など、ウィーン分離派の関連資料も充実している。

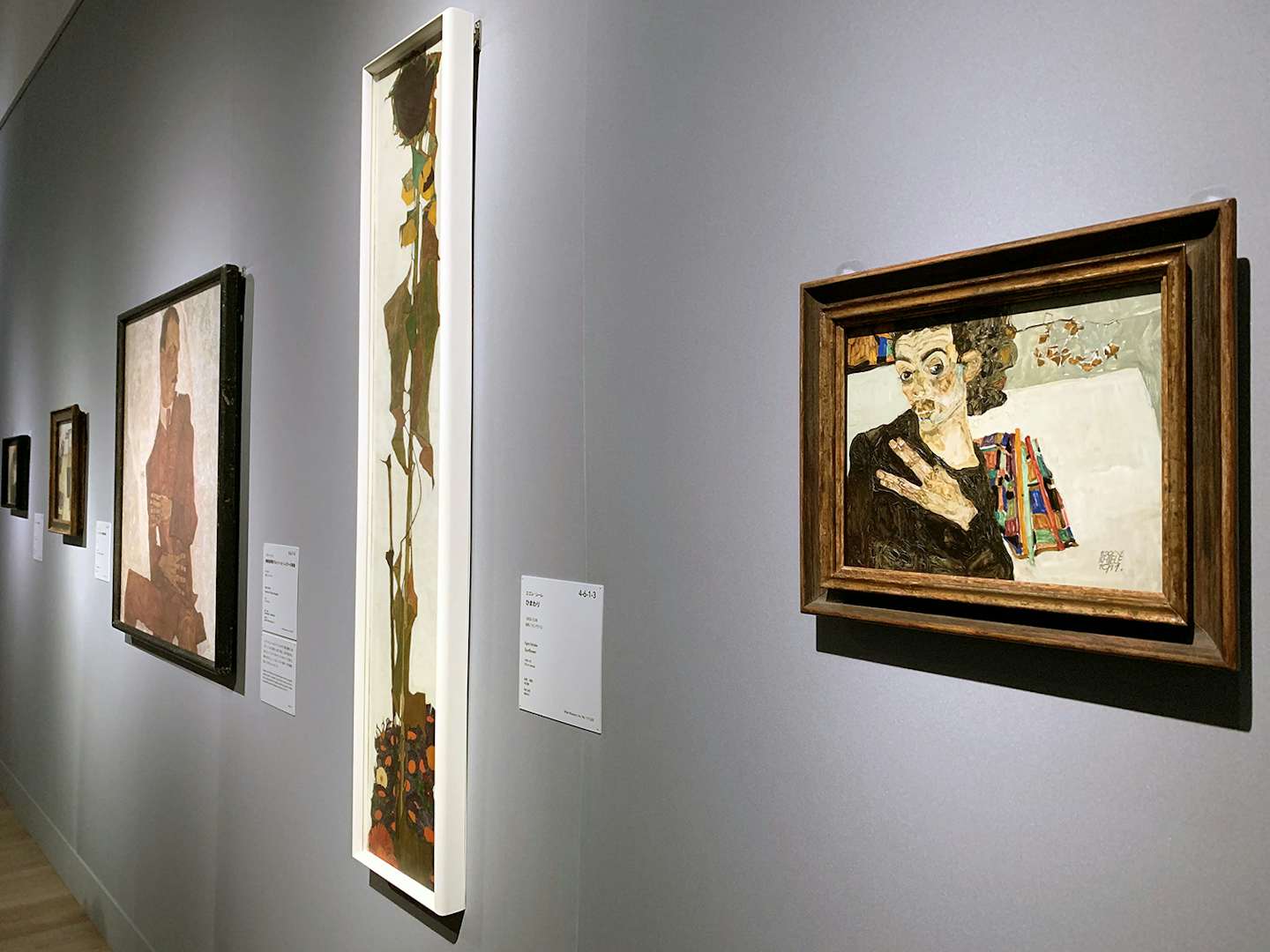

このクリムトと関連する、エゴン・シーレの作品も忘れてはならない。クリムトを称賛しながら、まったく異なるスタイルの作品を残したシーレ。1911年に描かれた《自画像》や、若きシーレを支援した美術批評家アルトゥール・レスラーの肖像画、そして素描の数々など22点が並ぶ。なかでも《死の床につくグスタフ・クリムト》(1918)は見落とさないようにしてほしい。

ここで紹介したのは、展覧会のごく一部にすぎない。ウィーン・ミュージアムでも一度に見ることはできないという膨大な作品・資料の数々。これらを通して、ウィーン世紀末文化が美術史においてどのような意味を持っていたのかを、あらためて考えるきっかけとなるだろう。