時代を超えた魅力の秘密を紐解く。「みんなのミュシャ」展がBunkamuraザ・ミュージアムで開幕

華麗な曲線を使用した繊細な作風で、世界中で高い人気を誇っている画家、アルフォンス・ミュシャ。その着想の源や後世のアーティストに与えた影響に着目した展覧会「みんなのミュシャ ミュシャからマンガへ ―― 線の魔術」が、東京・渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで開幕した。本展の見どころを、レポートで紹介する。

アール・ヌーヴォーの旗手であり、華麗な曲線を使うデザインが特徴であるチェコ人の画家、アルフォンス・ミュシャ。その優美で繊細な作風は、後世の画家やアーティストに巨大な影響を与え続けており、世界中でいまなお高い人気を誇っている。

そんなミュシャの没後80年を記念し、着想の源や時代を超えた魅力の秘密を紐解く展覧会「みんなのミュシャ ミュシャからマンガへ ―― 線の魔術」が、東京・渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで開幕した。

本展では、ミュシャによるポスターやパステル、素描など100点以上の作品に加え、ミュシャが収集した美術・工芸品や蔵書、そしてミュシャの影響を受けた国内外のグラフィック・デザイナーやマンガ家の作品、およそ250点以上の作品が展示されている。

本展の開催にあたり、ミュシャ財団の理事長でミュシャの孫であるジョン・ミュシャは次のようにコメントしている。「私の祖父、アルフォンス・ミュシャが収集した伝統的な美術品と彼が影響を与えた現代のマンガを、彼が描いた作品とともに展示するのは、世界初の試みです」。

「第1部 世紀末のドラマ」では、ミュシャ様式へのインスピレーションや、その初期作品や様々な模索、そして独特な様式が形成されてキャリア頂点に制作された作品が紹介されている。

ミュシャは1860年オーストリア帝国のモラヴィア(現在のチェコ)生まれ。87年に留学生としてパリのアカデミー・ジュリアンに入学。当時のヨーロッパでは、日本美術が注目される「ジャポニズム」が流行しており、ミュシャはパリで挿絵画家としての仕事が軌道に乗ったあと、様々な国や時代の骨董品などを収集し始めた。本展の冒頭部では、ミュシャの記録写真などの資料のほか、そのコレクションから日本の七宝花瓶や香炉、浮世絵、中国の刺繍なども展示。ミュシャ様式が成立した要素を検証する。

94年、ミュシャは偶然当時「フランス演劇界の女王」とも呼ばれる舞台女優サラ・ベルナールが主演する芝居の劇場ポスターのデザインを依頼された。その成果となる《ジスモンダ》(1894)は、従来のポスターと一線を画して大好評を博し、ミュシャがポスター作家として知られるきっかけにもなった。その後、サラ・ベルナールの専属デザイナーとなり、ステージ・セットや衣装のデザインなども手がけていった。

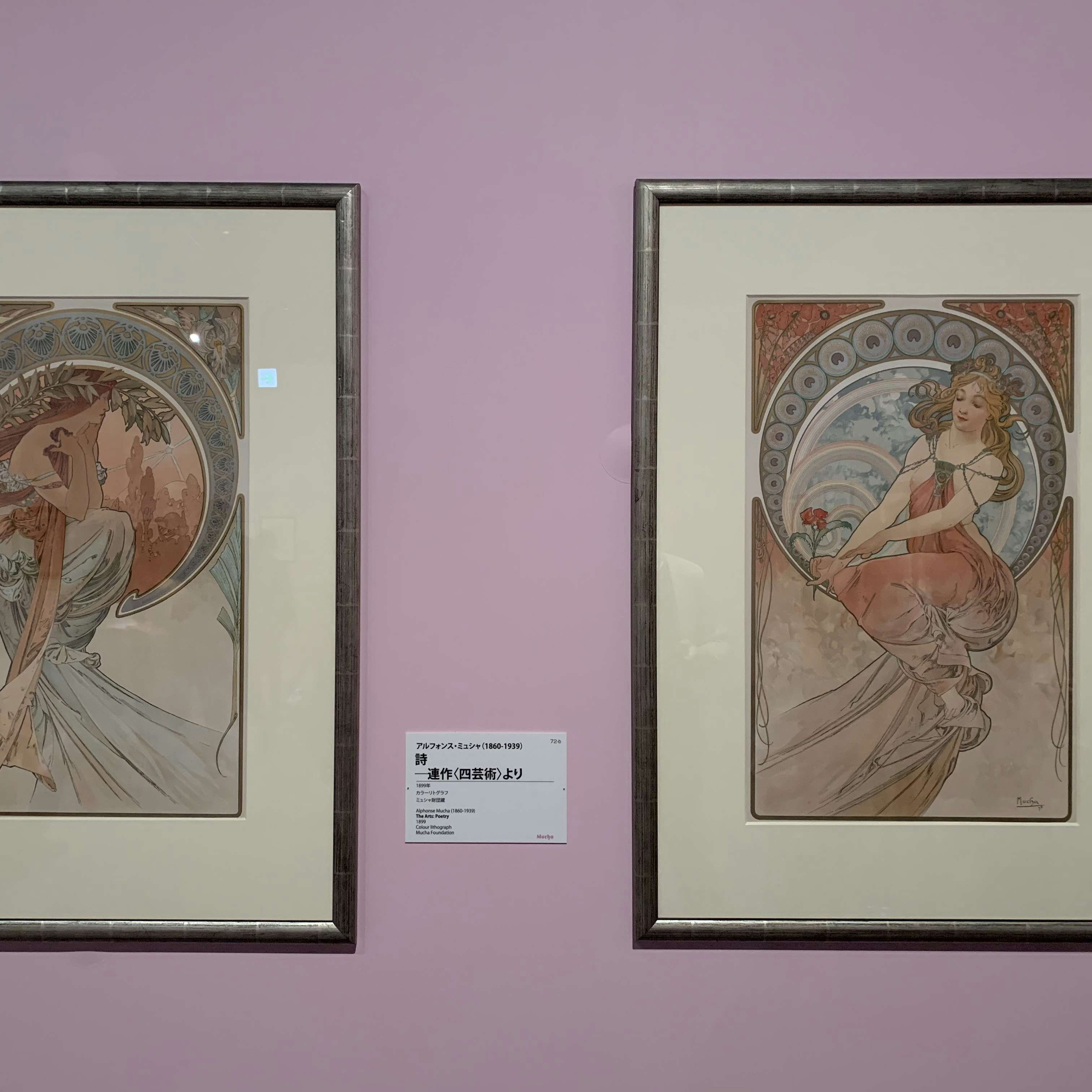

第3章では、この出世作である《ジスモンダ》のほか、《黄道十二宮》(1896)や《夢想》(1898)、連作《四芸術》(1899)による《絵画》と《詩》、連作《四つの宝石》(1900)など、花や宝石をモチーフにした「円」の中心に、魅惑的な女性の姿と様式化された装飾の組み合わせが描かれた作品を見ることもできる。これらのポスター・デザインは、ミュシャのアール・ヌーヴォーの旗手としての地位を不動のものとした。

1910年、ミュシャは故国のチェコに帰国。39年に亡くなるまで、プラハを拠点にチェコ人に団結を喚起する作品群やホールの装飾などを制作した。本章では、その代表作である、5人のチェコ人の音楽家や様々な女性の姿を描いた《チェコの音楽界のパンテオン:ポスター/カレンダー》(1929)や、プラハ市民会館の市長ホールに制作した巨大な壁画のための習作なども紹介されている。

そんなミュシャは、戦後のヨーロッパを分断した冷戦体制のため、当時の西側諸国で忘れられていた。その没後24年を経た63年、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で、「アール・ヌーヴォーとアルフォンス・ミュシャ」と題された回顧展が開催。それによって、ミュシャはふたたび光の下によみがえることができたのだ。

「第2部 現代に生きるミュシャ」では、ミュシャへの再評価につながった作品とともに、60年代からミュシャ様式に触発された、イギリスやアメリカの若者文化を代表するロック音楽やコミックスなどのレコード・ジャケットやポスター・デザインが並ぶ。

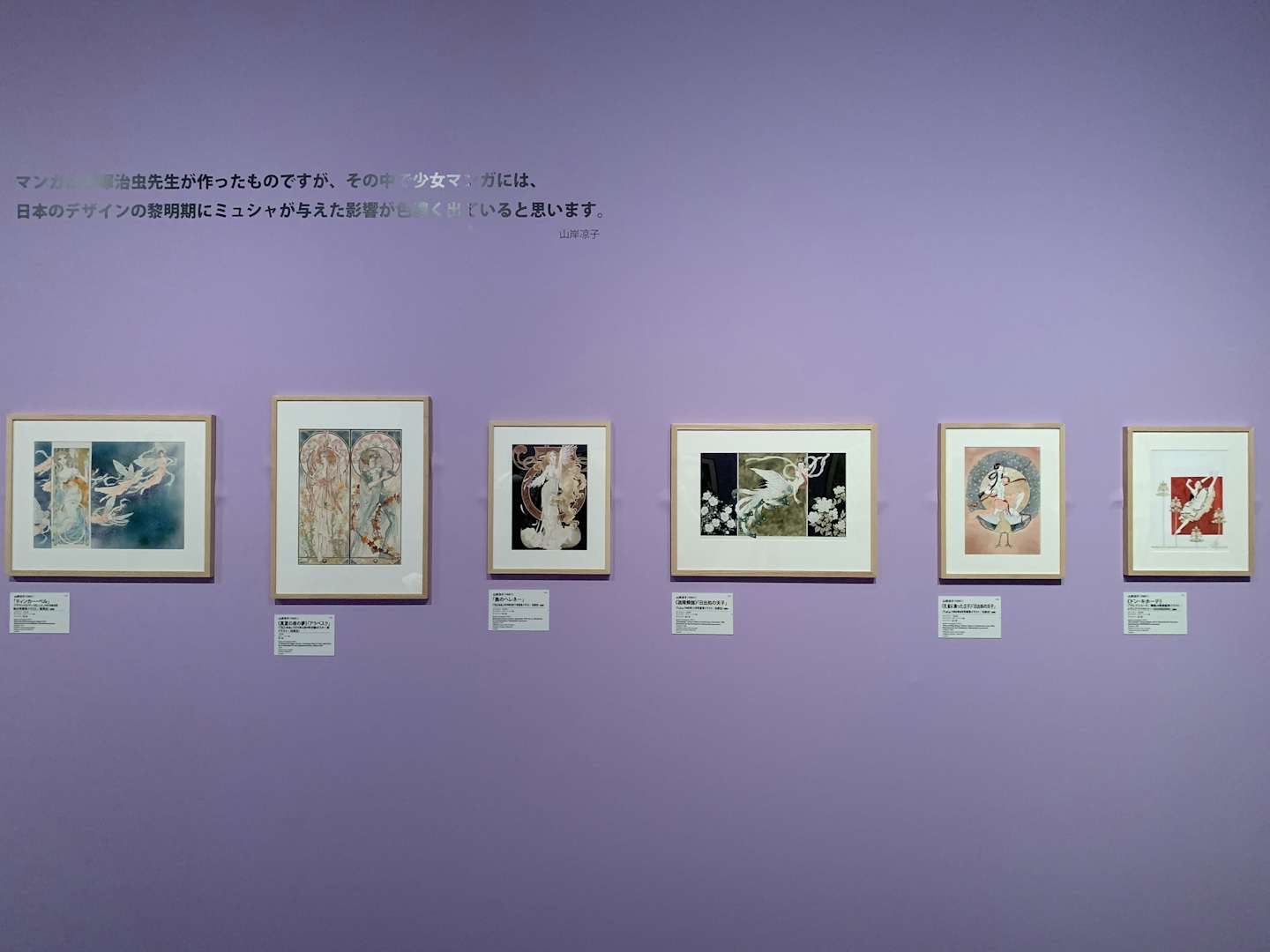

いっぽう、日本では1900年代初期、ミュシャ様式はパリの日本人留学生によって日本国内に紹介され、明治の文芸誌にはミュシャ風の表紙が登場。戦後、ミュシャによる花や装飾的な円、曲線の髪などのモチーフは、日本の少女マンガやファンタジー作品に大きな影響を与えた。本展の最後では、水野英子、山岸凉子、花郁悠紀子、松苗あけみなどの少女マンガ家や、天野喜孝、出渕裕がミュシャにインスパイアされた作品が登場する。

20世紀初頭に人気を博し、60年代から「再発見」されたミュシャ。その時代を超えた魅力を堪能したい。