「情」でつながるアート。津田大介による「あいちトリエンナーレ2019」に注目

国内外から90組以上のアーティストが参加する芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」が開幕した。愛知芸術文化センターを中心に、新たな会場を含む名古屋・豊田エリアで展開される今回。ジャーナリスト・津田大介が芸術監督を務める意味は、どのように芸術祭のなかで発揮されたのか? そのなかから一部を会場別にピックアップして紹介する。

「展覧会を、雑誌の台割りをつくるように構成した」。そう語るジャーナリスト・津田大介が芸術監督を務める「あいちトリエンナーレ2019」が、ついに開幕した。開催前から、参加作家のジェンダーバランスを平等にすることで大きな話題を集めていた今回。津田は、「世界が感情に振り回されているのではないか」そして「その感情は情報によって煽られているのではないか」、という考えから、「感情」「情報」「情け」の意味を持つ「情」を掘り下げた、「情の時代」というテーマを掲げている。

実際、会場でもこの「感情」「情報」「情け」という区分は有効であり、どの作品がどれに(あるいは複数に)当てはまるのかを考えながら鑑賞することもできる。

今回の会場は、愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、四間道・円頓寺、そして豊田市美術館・豊田市駅周辺の4つ。ここでは、もっともわかりやすくエリアごとに注目すべき作品をピックアップする。

愛知芸術文化センター

もっとも多くの作品が集まり、メイン会場とも言える愛知芸術文化センター。まずはこの建物の外にある巨大な図形に目を向けてほしい。

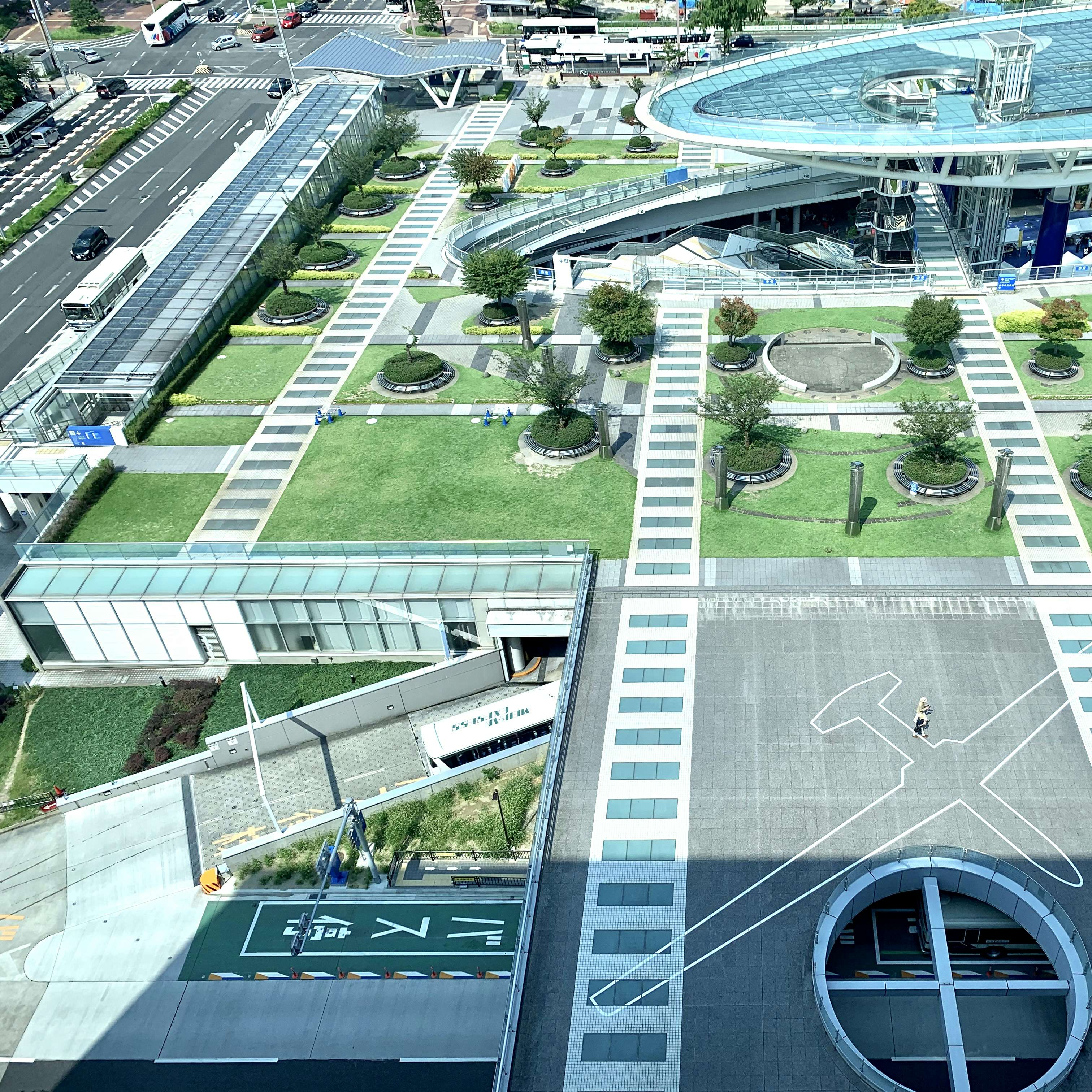

これは、ジャーナリストでありアーティストでもあるジェームズ・ブライドルの《ドローンの影》(2019)だ。無人偵察機「RQ-4 グローバルホーク」の実物大シルエットを地上に出現させた本作。グローバルホークは、日本政府が3機導入することを決定しており、その存在は無関係ではない。非日常的に思われがちな偵察機をシンプルなシルエットで描き出すことで、じつは我々の生活のすぐそばにあるのだということを実感させる。

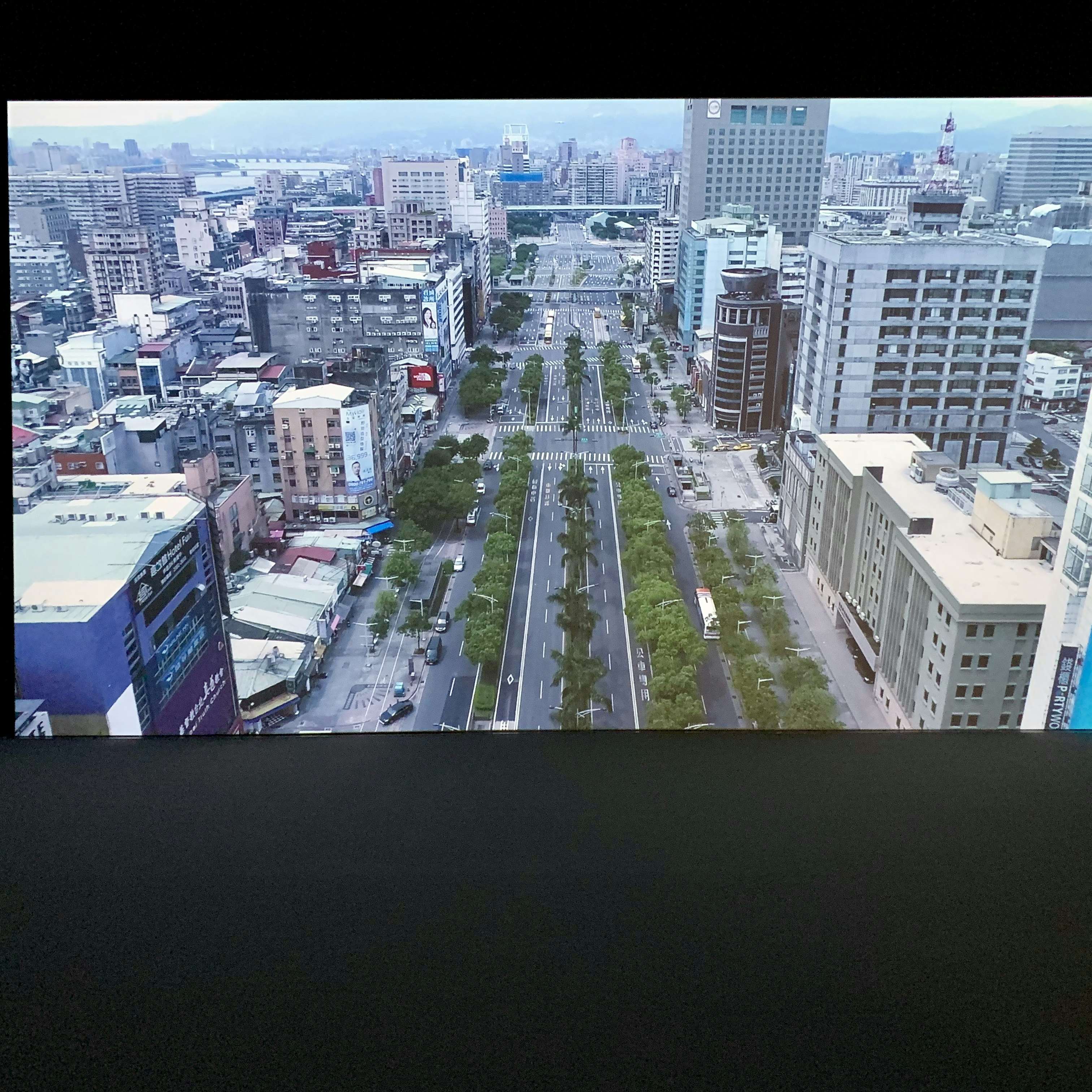

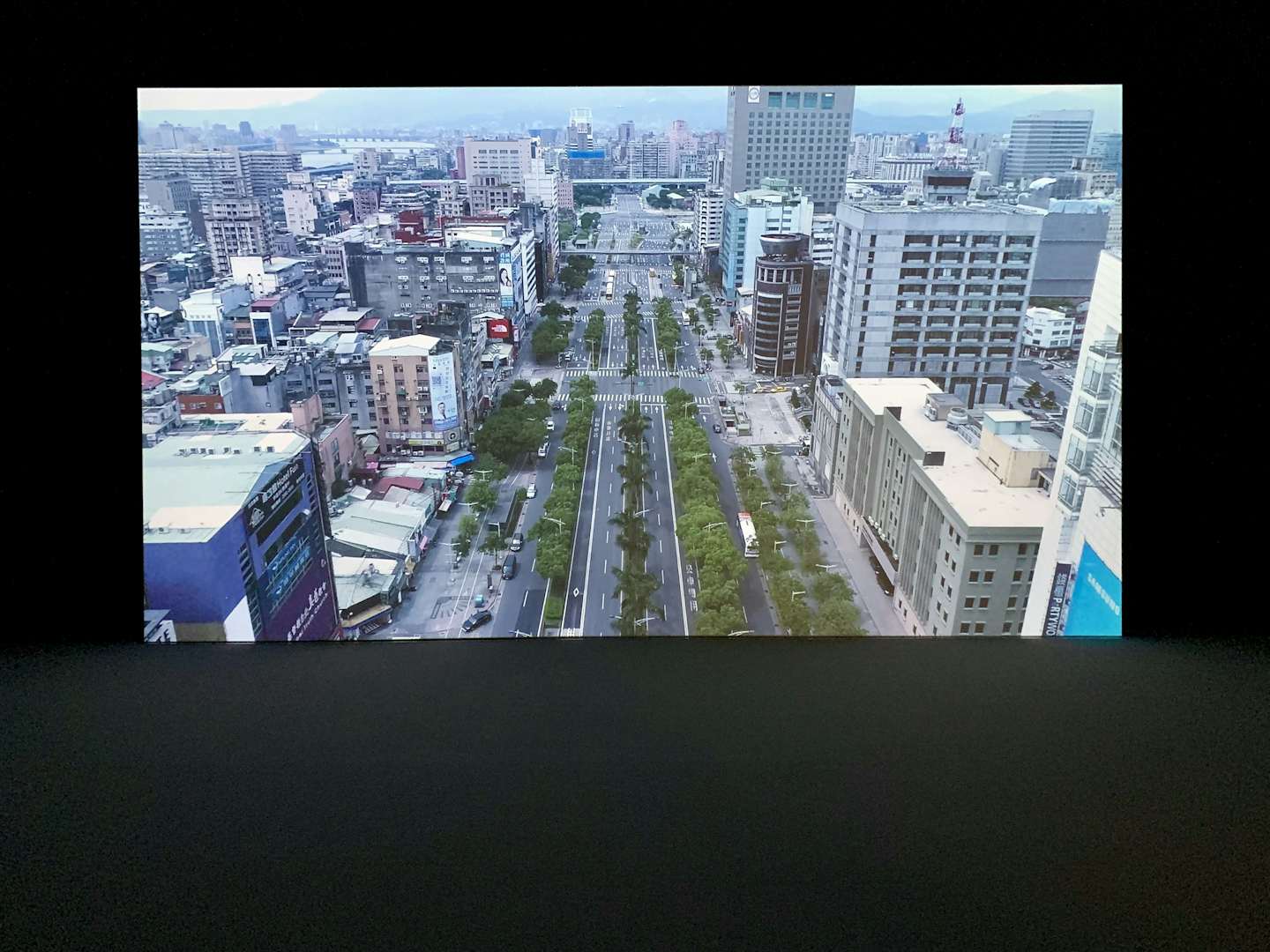

同じく「ドローン」を作品に取り込んだのは、ユェン・グァンミンの映像作品《日常演習》(2018)。これは、ドローンで台湾の市街地を撮影したものだ。しかし、そこには市民の姿が見えず、車も動いていない。一見CGのような情景は、台湾で1978年より続く30分の防空演習「萬安演習」の際に撮影されている。日本からは平和に見えてしまう隣国の軍事的な緊張状態。その緊張を、皮肉にも美しいと感じてしまうほどの映像で垣間見ることができる。

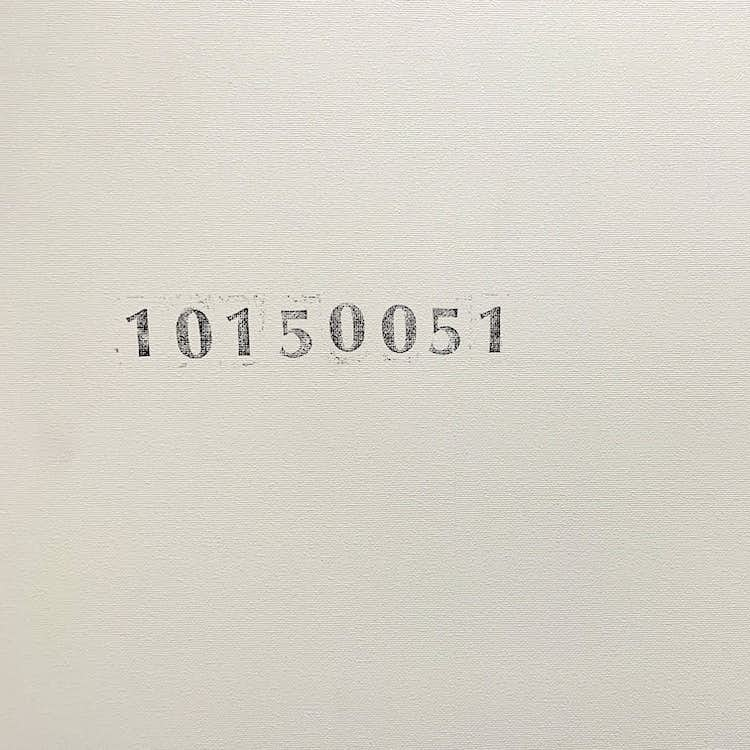

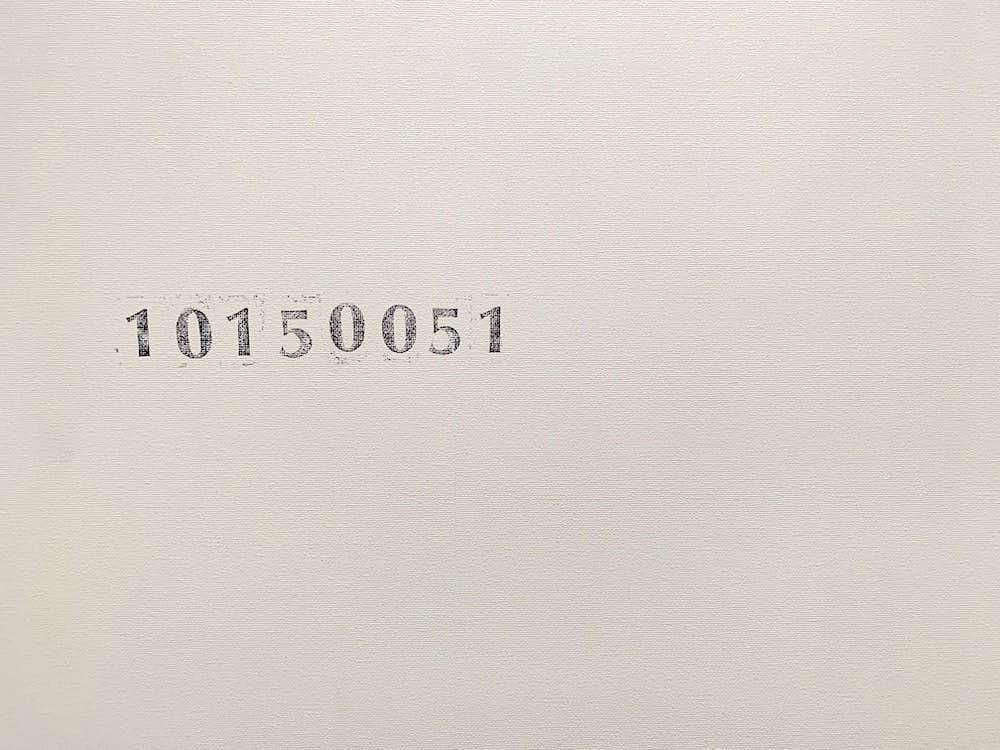

軍事とも少なからず関連する作品として、タニア・ブルゲラの《10,150051》は本展で必見の作品だ。まずは展示室に入り、少なくとも数十秒間は佇んでほしい。部屋には健康被害を出さないメントールが充満しており、鑑賞者は自分の意思にかかわらず涙を流すことになる。入室の際、鑑賞者の手に押されたスタンプと、壁に記された数字は、2019年に国外に脱出した難民とそれが果たせずに亡くなった難民の合計人数を表したものだ。

交番にある、死傷者の数を示した掲示板のように、人の生死は数字にするとじつに抽象的なものとなる。ブルゲラは、メンソールの作用によってフィジカルに涙を流させることで、この数字の羅列の向こうにいる人々に対する感情を強制的に揺さぶる。しかしそのいっぽうで、メンソールのあまりの強さに作品がエンターテインメント化するという側面もある。やはり難民は遠い存在でしかないのか──ブルゲラはそのエンターテインメント性すらも織り込み、問いかける。なお、作品名は難民の数が増えるごとに変化していく。

調査報道を行う機関「CIR(調査報道センター)」は、1977年に設立された米国の非営利報道機関。様々な取材結果をアニメや演劇、ヒップホップ、アプリなどで表現してきた。取材で得た「情報」を、「感情」に訴えやすい映像で表現する彼らは、あいちトリエンナーレ2019のテーマを体現する象徴的な存在だと言えるだろう。

このCIRの展示の隣には、本芸術祭でもっともチャレンジングな展示のひとつが展開されている。「表現の不自由展・その後」だ(注:8月3日で展示中止)。

そもそも「表現の不自由展」とは、2015年に東京のギャラリー古藤で開催された展覧会。検閲や忖度によって展示される機会を失った作品を集めたものとして、当時大きく注目された。この展覧会をアップデートしたものが「表現の不自由展・その後」である。展示の一例を挙げてみよう。

「86富山の美術展」(富山県立近代美術館、1986)で展示されながら、会期終了後に県議会より批判され、右翼団体からの抗議も受けた大浦信行の《遠近を抱えて》(1982-83)。「JAALA国際交流展」(東京都美術館、2012)でミニチュアが撤去されたキム・ソギョンとキム・ウンソンの《平和の少女像》(2011)。国外のビエンナーレ出品の際、国際交流基金からNGが出されたChim↑Pomの《気合い100連発》(2011)。「第7回現代日本彫刻作家展」(東京都美術館、2014)で「憲法9条尊重」などのメッセージ性が問題視され撤去を強いられた中垣克久の《時代(とき)の肖像─絶滅危惧種 idiot JAPONICA 円墳─》(2014)。「MOTアニュアル 2016」(東京都現代美術館)で展示予定だった、天皇家をモチーフにした小泉明郎の《空気 #1》(2016)。沖縄の伊計島(いけいじま)で開催されたアートプロジェクト「イチハナリ・アート・プロジェクト+3」(2017)において封印された岡本光博の《落米のおそれあり》(2017)。

これらは展示の一部に過ぎない。日本には、なんらかの理由で展示されなかった作品が多数存在する。この展覧会は、その事実を露わにする。表現の自由が悪化している状況を伝え、議論のきっかけにしたい、という津田の考えから実現した「展覧会 in 展覧会」だ。

もちろんあいちトリエンナーレ2019は、このようなポリティカルな側面が比較的強い作品ばかりではない。情報=テクノロジーも重要な要素だ。

エキソニモによる巨大作品《The Kiss》(2019)は、2台の大きなモニターが、2本の手によって掲げられている立体作品。モニターはさながらスマートフォンのようであり、映し出される顔は、キスをしているように見える。しかし実際は、モニターの顔はただ目をつぶっているだけ。デバイスと、その扱い方によってイメージが固定されてしまうという現代的な状況を示す。

テクノロジーという視点からは、村山悟郎とdivisual inc.にも注目したい。

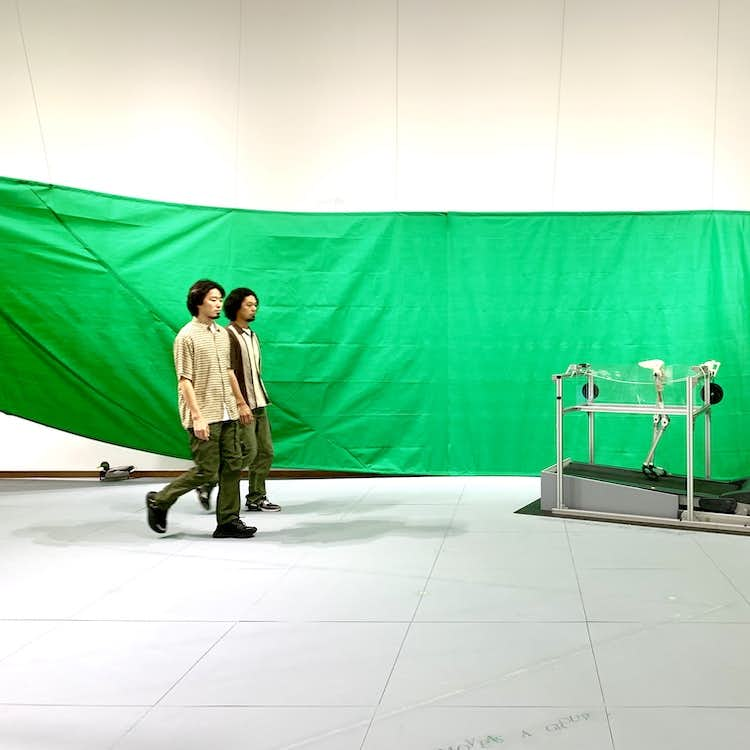

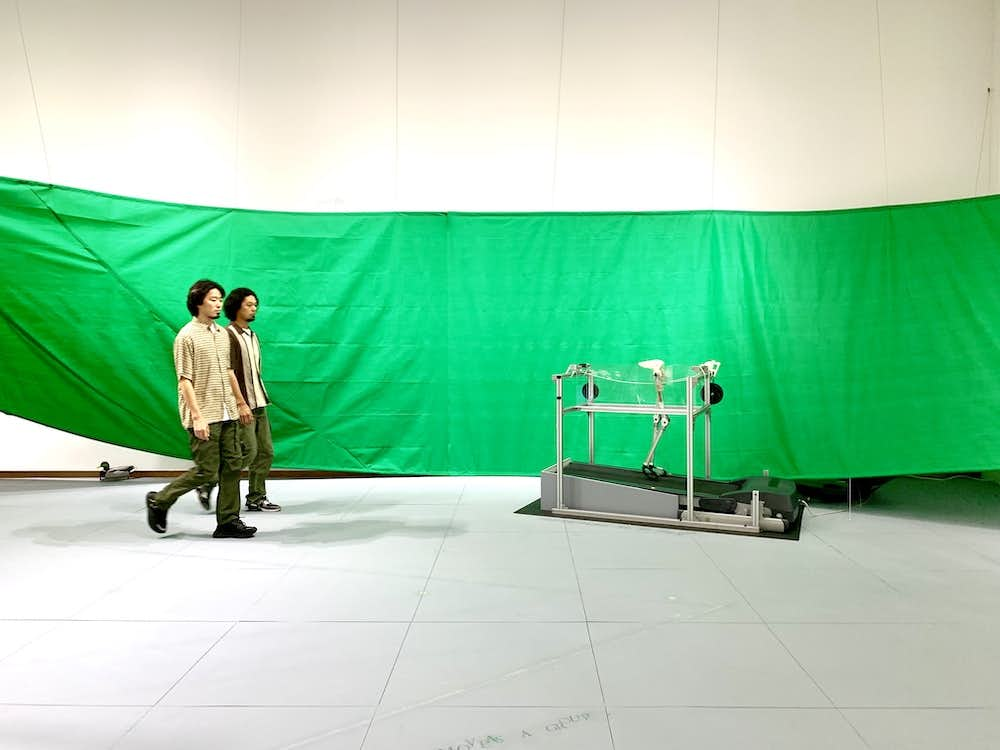

村山は、機械による顔認証を利用した作品を展示するいっぽう、さらに進んだ技術である「歩容認証」をテーマとした作品《Decoy-walking》(2019)を見せる。歩容認証とは、歩く姿で個人を特定するという技術であり、監視カメラの精度をさらに上げると言われいる。村山はこの認証装置と対峙し、機械に認証されないための歩き方を探る。

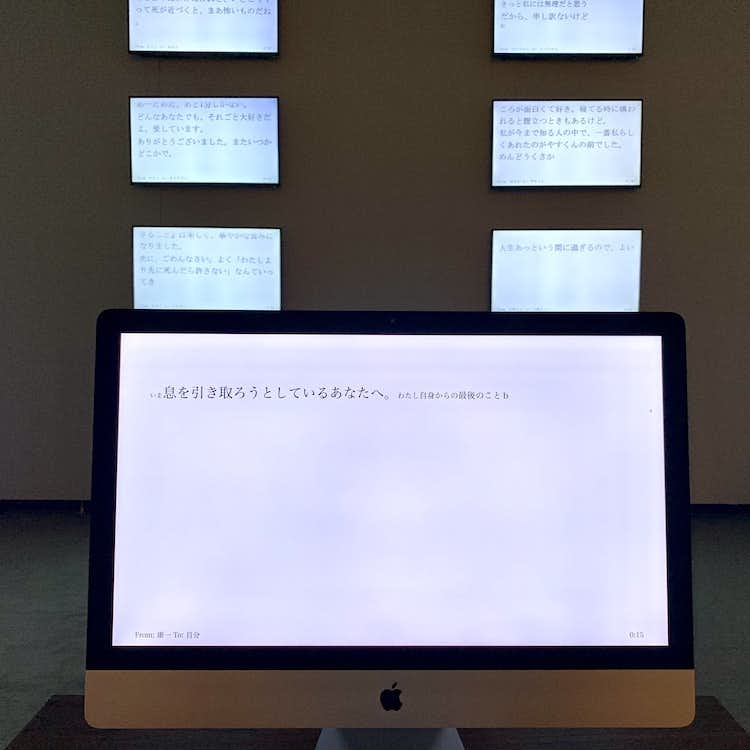

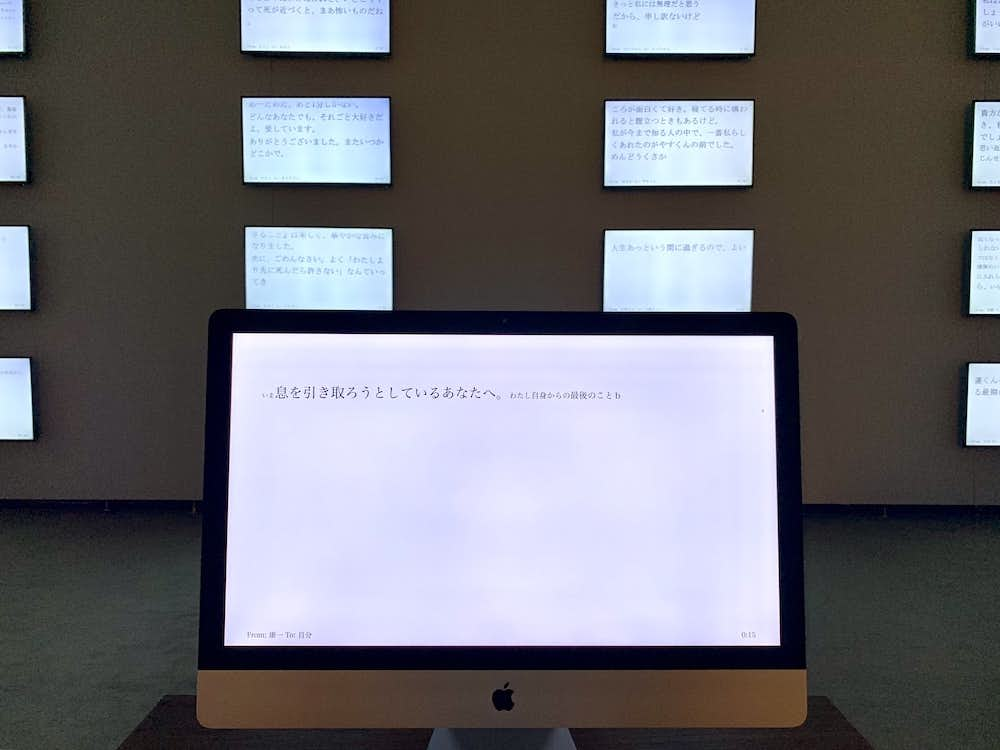

dividual inc.の《Last Words / TypeTrace》(2019)は、一般の人々から募集した「10分間で書かれた遺言」の数々を24台のモニターに映し出すもの。入力速度と表示されるテキストの大きさが紐付いており、デジタルのフォントにもかかわらず、それぞれがどのような思いで遺言をしたためたのかを感覚的に理解することができる。

続いては「感情」という側面から、ウーゴ・ロンディノーネの《孤独のボキャブラリー》(2014-16)を見てみよう。

大きな展示空間に、45体のピエロが様々なポースで存在している。ピエロのポーズは、24時間のなかで人が取るであろう姿勢を表す。しかし雄弁な姿勢とは裏腹に、肝心の表情は仮面で覆われてうかがい知ることはできない。鑑賞者はそれぞれのピエロからどのような表情を読み取るのか。感情に対する想像を喚起させる大作だ。

「他者への想像」という点では、田中功起の《抽象・家族》(2019)は外せない。

もっとも身近な社会単位である「家族」をテーマにした本作では、いわゆるハーフやダブル、ミックスと呼ばれる4名が登場。会場は映像とインスタレーションで構成されており、映像ではこの4人がこれまで受けてきた日常的な差別などの問題が語られる。東浩紀による『ゲンロン0 観光客の哲学』(ゲンロン)に収録されているテキストがきっかけのひとつとなったという本作は、保守的な日本の家族像に対する問いかけとも取れる。映像とリンクする会場、協働して描かれた抽象絵画にも注目だ。

四間道・円頓寺

これまでのあいちトリエンナーレでは、長者町繊維街が街中の舞台となってきたが、それに代わるのが四間道・円頓寺エリアだ。戦前の建物が残る四間道と、レトロな商店街である円頓寺。約10ヶ所で作品が展示され、それぞれはこの街の特徴を引き出すことを意識したキュレーションがされている。

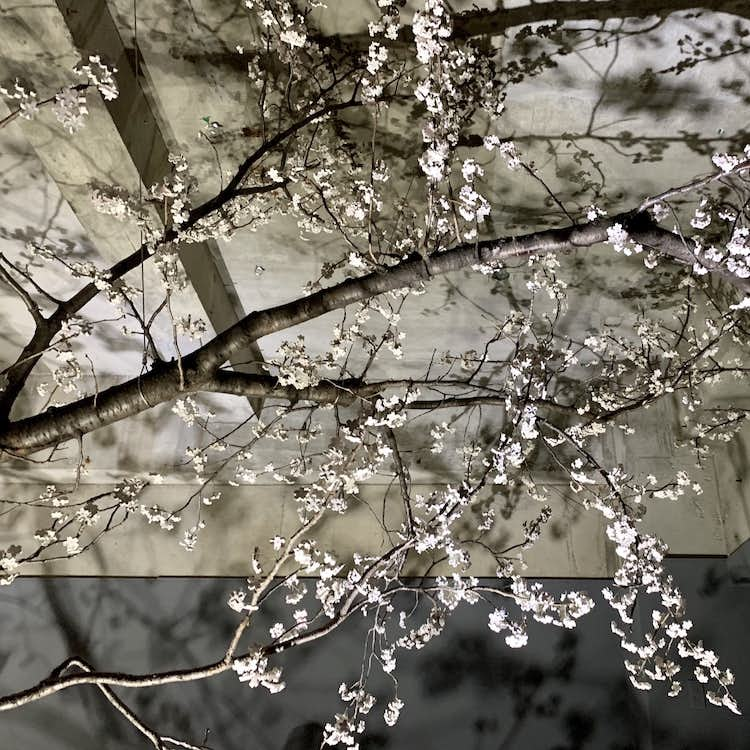

毒山凡太朗はソメイヨシノと名古屋名物「ういろう」をテーマにした作品《Synchronized Cherry Blossom》(2019)を制作。歴史的な存在であると思われがちなソメイヨシノとういろうだが、じつはその歴史は浅い。毒山はこの事実に着目し、歴史認識に揺さぶりをかける。

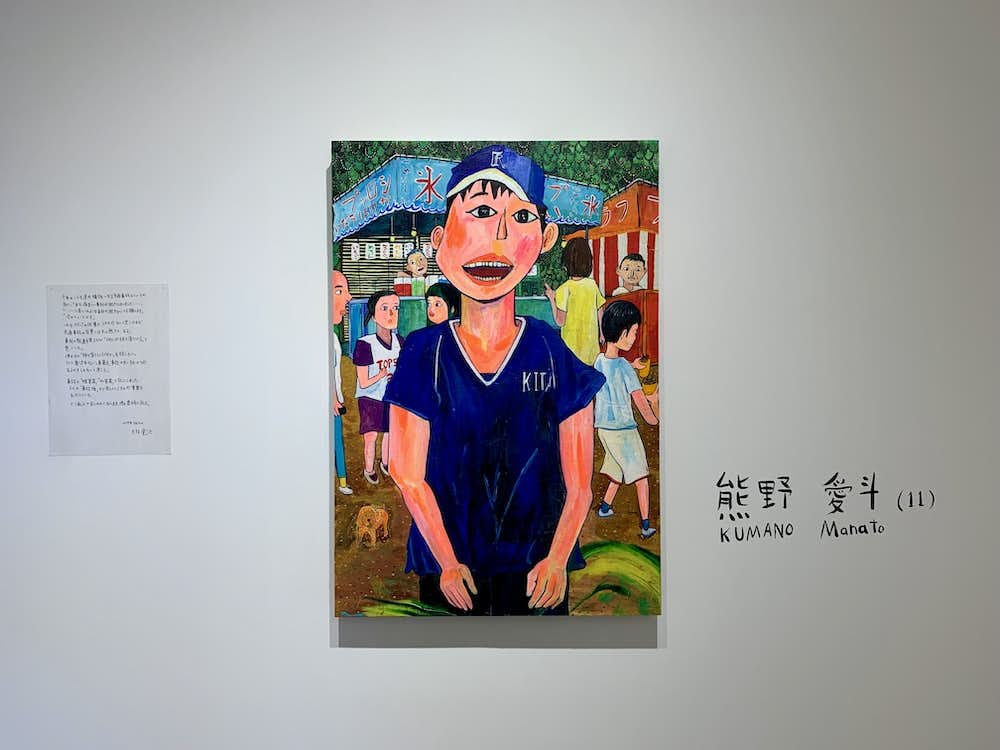

母の自殺をきっかけに、死にまつわる作品を手がける弓指寛治。本展では「鹿沼市クレーン車暴走事故」をテーマに作品を展開している。運転手の発作によって、6人の子供たちが犠牲になったこの事故。弓指は事故の被害者と加害者に着目した。ニュースにはけっして出てこない情報を取材し、生きた情報をもとにした絵画を見せる。なお、愛知県は交通事故の死亡事故者数が全国ワースト1である。

名古屋市美術館

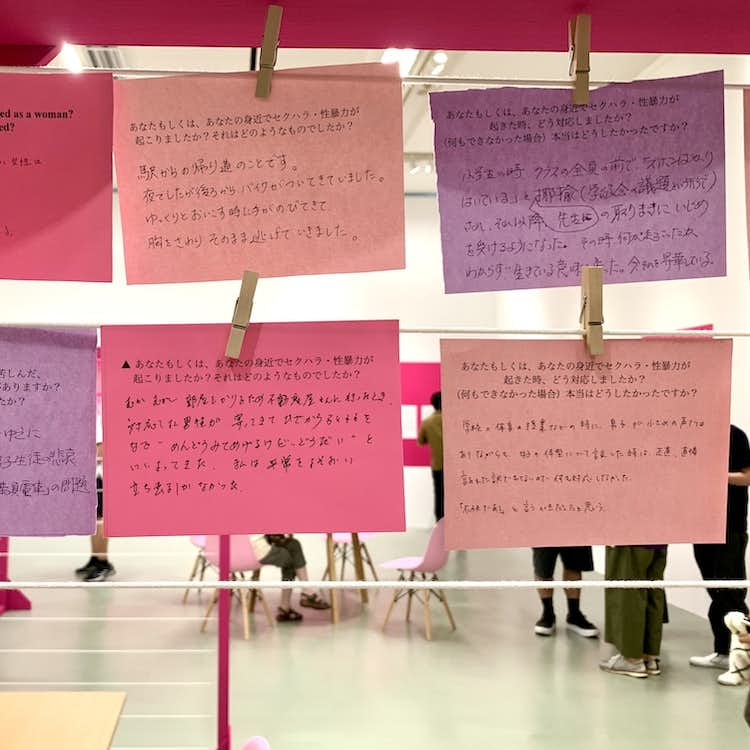

名古屋市美術館では、あいちトリエンナーレ2019の「男女平等」を体現する作品、モニカ・メイヤーの《The Clothline》(2019)がコアとなる。

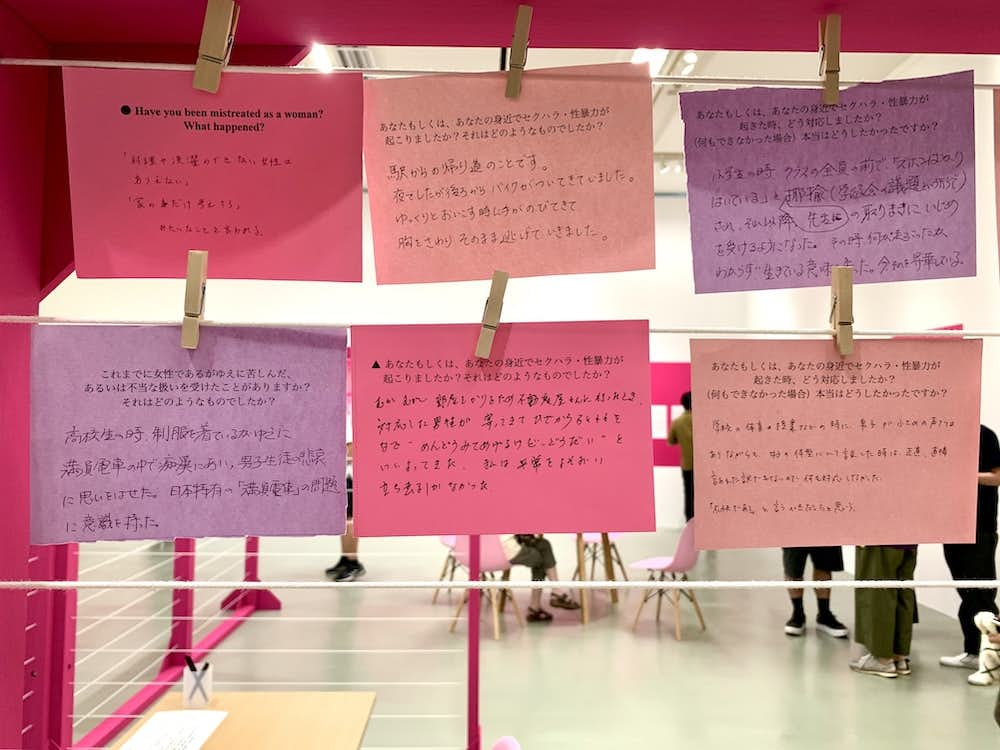

同作は1978年に初めて実施された参加型の作品。会場には「あなたもしくは、あなたの身近でセクハラ・性暴力が起こりましたか? それはどのようなものでしたか?」といった問いがプリントされた紙が用意されており、鑑賞者はその問いに答えるかたちで作品に参加する。社会で見えづらい性差別を可視化させるための重要な作品だ。

ここでは名古屋の地域性を取り入れた、藤井光の映像作品《無情》(2019)も見ることができる。作品は、モノクロの映像1面とカラーの映像4面の5面構成。モノクロ映像は、1940年代に日本が台湾を植民地化していてときに撮影された、「国民道場」(日本の生活様式などを学習させる施設)のアーカイブであり、国立台湾歴史博物館が所蔵しているもの。いっぽうのカラー映像は、そのモノクロ映像の再演。モノクロが俯瞰的に状況をとらているに対し、カラーは集団のなかの個人をクローズアップしている。そこに映るのは、名古屋で日本語を勉強しているベトナムの学生たち。

豊田市美術館・豊田市駅周辺

今年から会場となった豊田市エリア。ここの歴史に着目したのが、ホー・ツーニェンの《旅館アポリア》(2019)だ。

会場の喜楽亭は、大正期に建てられた元旅館。戦前は絹産業の人々、戦中は海軍、戦後はトヨタ自動車の関係者で賑わったという。

ここは、豊田から出撃した特攻隊「草薙隊」の人々が最後に泊まった場所でもある。ツーニェンはその史実を知り、特攻隊の人々と、南洋に派遣された小津安二郎などの文化人を組み合わせた映像を制作。作品は4つの部屋に分かれて展示されており、それらをめぐることでひとつの舞台を見るかのような体験となる。「小津作品には戦争の傷跡が見える」と語るツーニェンの視点を通し、戦中の忘れられた記憶と向き合う場所となる。

いっぽうトモトシは、豊田がトヨタの街であるにもかかわらず、トヨタの広告がない不自然さに着目。じつは豊田には太古の時代からトヨタがあり、トヨタのエンブレムが施された土器が遺跡から発見されるというフェイクストーリーをつくりあげた。

豊田はテクノロジーの進化との距離が近い街でもある。自然と人工、テクノロジーと人間の関係をテーマにしているデザインスタジオ「スタジオ・ドリフト」は、花の就眠活動(開閉運動)を観察し、テクノロジーでそれを再現。無機物でありながら、有機的な動きをする作品からは目が離せない。

*

なお、あいちトリエンナーレ2019はこれら国際現代美術展だけでなく、小泉明郎やサエボーグなどが参加するパフォーミング・アーツ、サカナクションで話題の音楽プログラム、映像プログラム、そしてラーニング・プログラムからなる総合的な芸術祭だ。

津田が掲げた「情の時代」を各プログラムのキュレーターたちがどう解釈し、どう見せるのか。そして鑑賞者は提示された「情」をどう受け止めるのか。津田が編集した巨大な芸術祭がもたらすインパクトは、小さくはない。