10回目の節目。伊藤存、榎忠ら42組が参加する「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」が開幕

神戸の六甲山で2010年より毎年秋に開催されている芸術祭「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」が、今年10回目の開催を迎えた。節目との年となる今回は、全11会場で42組のアーティストが参加。六甲の歴史を踏まえた作品などが揃う今年の見どころをお届けする。

神戸の象徴的な存在である六甲山。ここを舞台に、民間ベースで毎年開催されている芸術祭「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」が10回目の開催を迎えた。

同芸術祭が始まったのは2010年のこと。観光地としても知られる六甲山を周遊しながら、アートも楽しめるイベントとして着実に回数を重ね、今年は過去最多となる42組のアーティストが参加。全11会場で様々な作品を見ることができる。そのなかから、六甲の歴史を踏まえた作品を中心に、見どころを紹介する。

六甲ケーブル

1932年に開業した六甲ケーブルで、六甲山の入り口となる六甲ケーブル山上駅へ。ここでは、今年の公募アーティスト15組のなかからグランプリに選ばれた、岩谷雪子の《ここにいるよ》(2019)が迎えてくれる。

岩谷は植物を採集し、それを素材にした作品を手がけてきた。本作では、六甲高山植物園を中心に、六甲で植物を採集。駅構内に16点もの作品を点在させた。

ともすれば見過ごしてしまうほど環境に馴染んでいる作品群。近代産業遺産でもある駅の建築とともに、植物そのものが持つ造形にフォーカスした作品を発見してほしい。

風の教会

建築家・安藤忠雄が最初に手がけた教会建築である、1986年竣工の「風の教会」が見えてくる。この教会は、大阪の「光の教会」、北海道の「水の教会」とあわせて、安藤が設計した教会建築の代表作のひとつに数えられている。通常は閉館しているこの場所が、「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」の会期中は特別に公開される。そんな特別な場所で作品を見せるのが、神戸を拠点とする榎忠だ。

銃や大砲、あるいは金属の廃材などを使った作品で知られる榎は、鉄を溶接する際に精度を高めるために使用される補助材「エンドタブ」を作品へと変えた。工業製品でありながら、どこか宗教的な雰囲気すら漂わせる鉄の塊。風の教会との相性は抜群だと言える。

「風の教会」と隣接する、元ホテルの跡地にインスタレーションを展開するのは、2017年に結成された、美術作家・鈴木泰人と建築家・本間智美によるユニット「OBI」だ。

昨年の「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」において公募グランプリを獲得したふたりは今回、六甲山から見える景色と、神戸の街の歴史をテーマにした《がれきに花をさかせましょう》(2019)を制作した。

瓦、体重計、椅子、そして扉。一見、廃材が並んでいるだけの風景だ。しかし別の角度から目をやると、鮮やかな色彩が目に飛び込んでくる。ふたりは神戸の街の人から廃材を集め、それを並べることで、都市が瓦礫の上に成立しているということを提示。また、鮮やかな色彩を片面のみに施すことによって、無機質に見える都市にも人の営みがある、ということを伝えようとしている。

六甲有馬ロープウェー六甲山頂駅

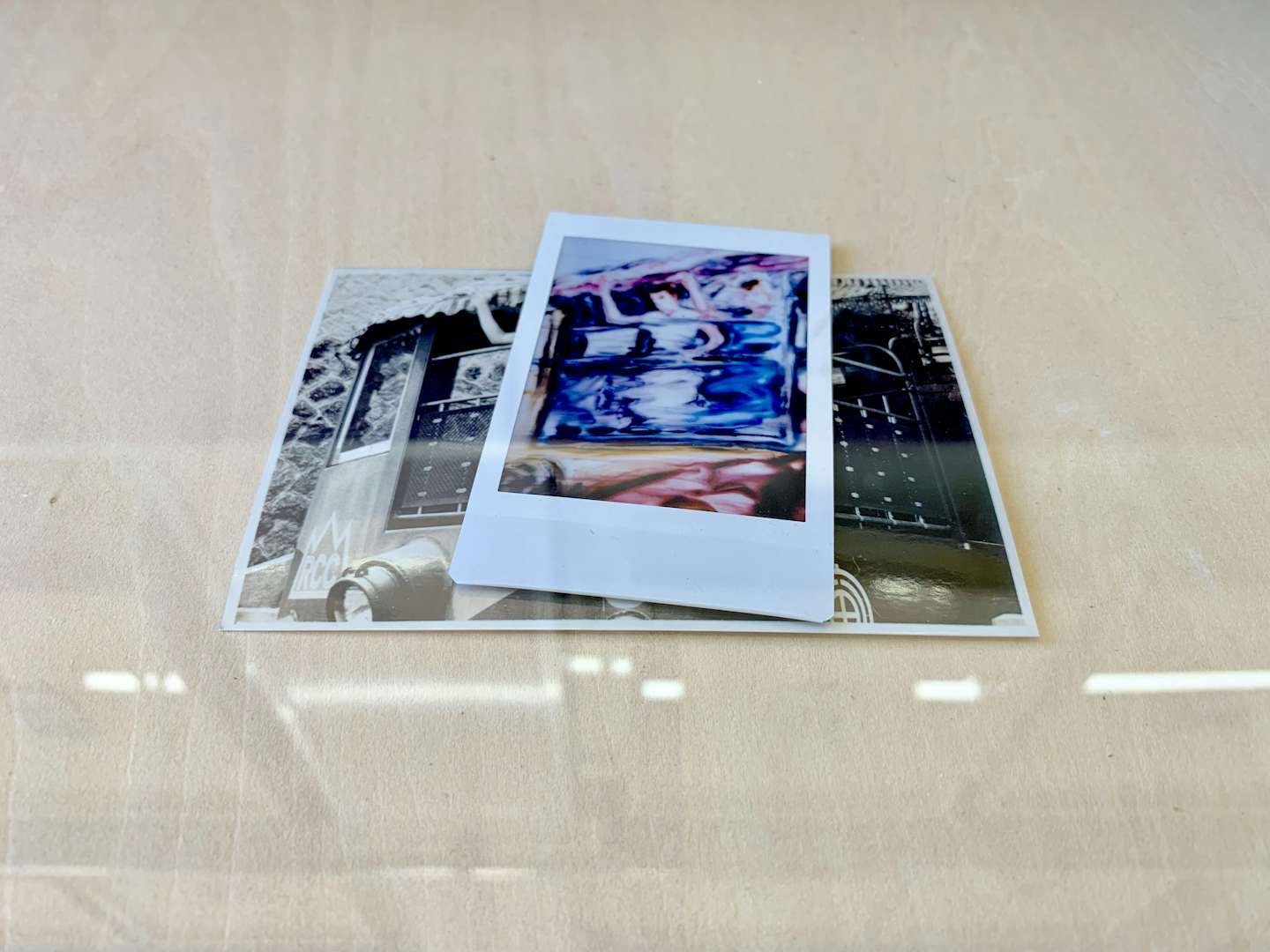

1995年に発生した阪神・淡路大震災以降、使われなくなってしまった六甲有馬ロープウェーのプラットフォーム。ここで大﨑のぶゆきは、六甲山の観光的な歴史を参照したインスタレーション《マルチプル ライティング(六甲山の記憶から)》(2019)を展開する。

大﨑は、六甲山のかつてのパンフレットや過去の六甲山を写した写真などを使用し、過去の歴史と現在の人々がつながれる場所を生み出した。

例えばゴンドラの中には、一見すると絵とも写真とも判別がつかない作品が並ぶ。これは、大﨑が見つけてきた六甲の昔の写真を模写し、その絵を溶かし、さらにそれをインスタントカメラで撮影するという複雑な過程を施すことで生まれたもの。大﨑の身体を通して、六甲の過去の記録が新たな作品として現代に蘇る。

六甲山カンツリーハウス

国立公園「六甲山」の緑に囲まれたレジャー施設「六甲山カンツリーハウス」。江頭誠は、このなかにあるバラ園と融合するような作品を散りばめた。

日本の家庭でよく見られる花柄の毛布。江頭はこれを素材に、様々なものを覆う作品を制作してきた。複数の作品からなる《ばらの庭》(2019)は、バラ柄の毛布によって覆われた植物が密集するサンルームや噴水、ホースなどが点在し、本物のバラと人工のバラ柄が混在する空間をユーモラスに見せる。

六甲高山植物園

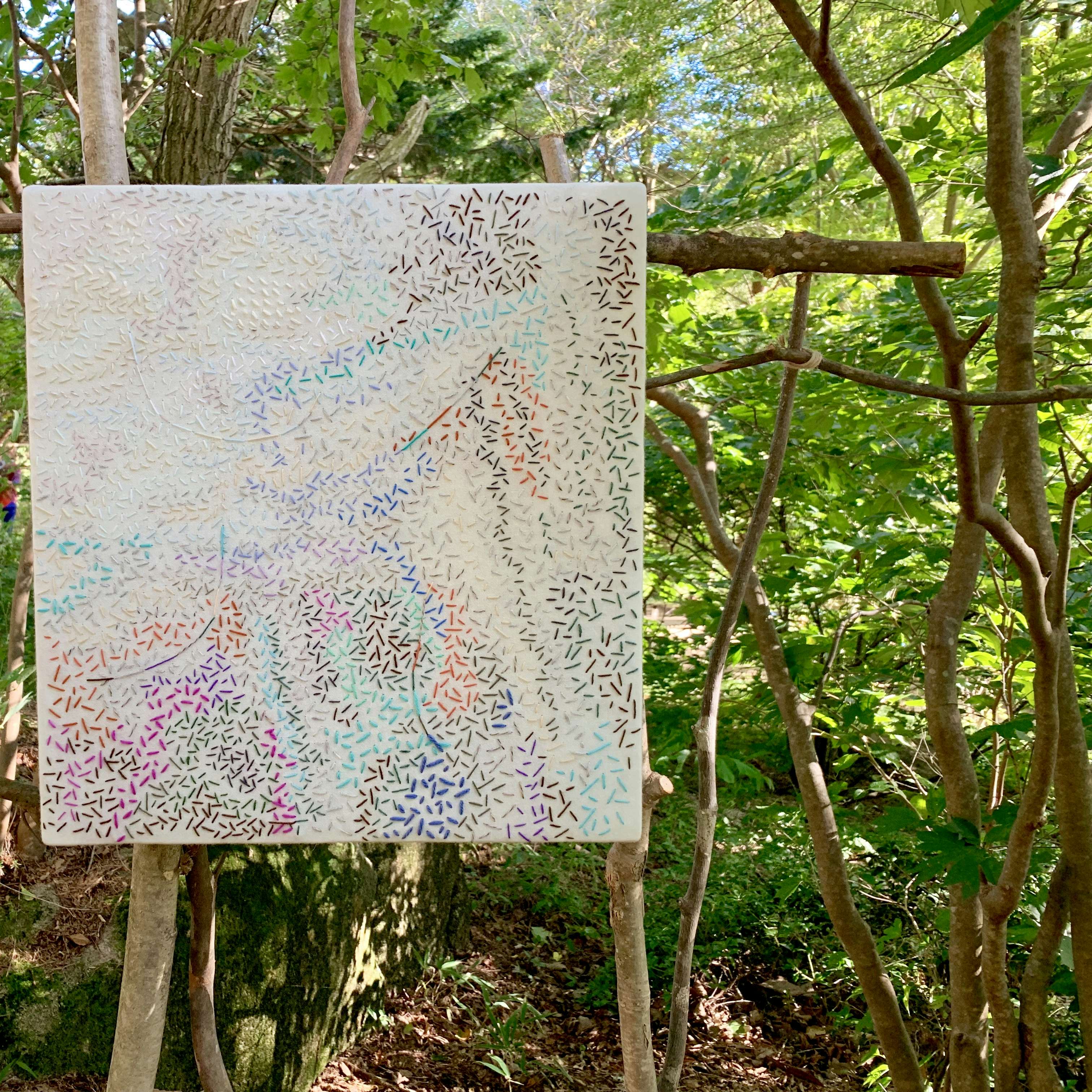

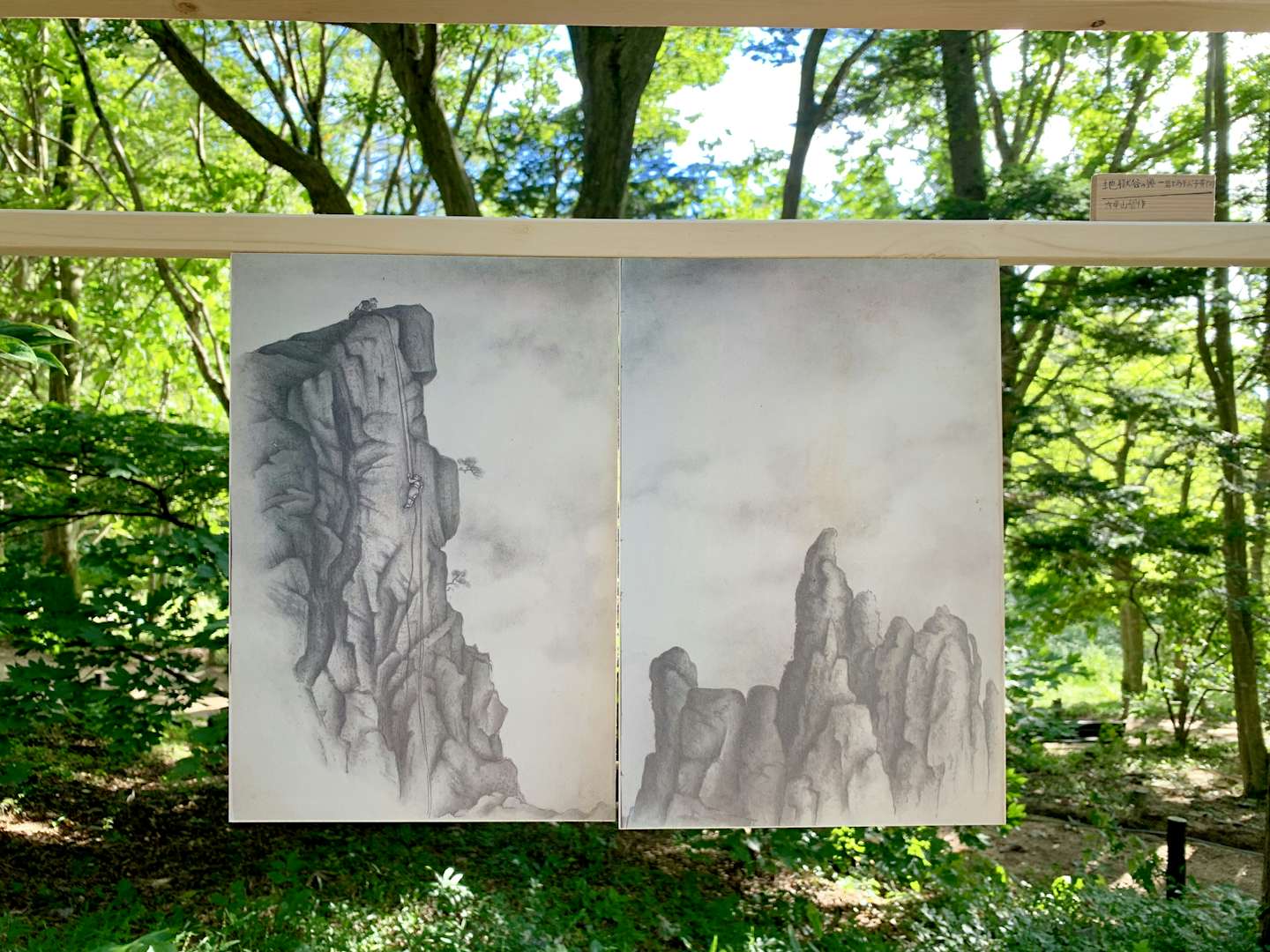

芦屋の画家にして歌人であった児玉多歌緒(1894~1945)。ほぼ無名のこの作家とコラボレーションし、二人展というかたちで展覧会内展覧会「多歌緒からのことづて」を展開するのは、伊藤存だ。

児玉は六甲山の自然や人々の暮らしを描いており、伊藤はそのスケッチに記された「手の跡、目の跡を頼りに、聞こえない伝言を受けるように六甲をなぞり描きした」という。会場には、芦屋市立美術博物館が収蔵している児玉の6冊のスケッチブックから抜粋した11点のスケッチの複製と、それに呼応するような伊藤の刺繍3点、素焼き9点を展示。植物園の緑を背景に、木材で区切られた仮設美術館は本芸術祭でも白眉の存在だ。

なお、この植物園には伊藤のほかに8組の作家が作品を展示。サウンドアーティスト・藤本由紀夫がアーティストユニット「藤本由紀夫 *astronavigation」による読書のためのサウンドインスタレーション《星の読書・秋(六甲)》(2019)など、高山植物とともに広大な敷地に点在する作品を見つける楽しみを体験できる。

六甲オルゴールミュージアム

自動演奏楽器専門の博物館として、日本で初めて博物館法に基づく博物館相当施設に指定された「六甲オルゴールミュージアム」。ここではその充実したオルゴールコレクションだけでなく、複数の作品を見ることができる。

なかでも注目したいのは、若田勇輔による《The Cock》(2019)だ。六甲山の北西地域には、神功皇后が金の鶏を埋めたという伝説がある。村が衰えたときでないかぎり掘り出してはならないとされた金の鶏。若田はこの鶏をプラスチックという現代的な素材でできた金の花びらを寄せ集めることでかたちづくった。

池の中央でこちらを見つめるような金の鶏の強い存在感と、それとは対照的に伝説がいまや花びらにように儚いという現実。若田はこの2つの側面を見せる。

*

阪神間のブルジョワによって支えられてきた六甲山は、経済の影響によって翻弄されてきた。いまもあちこちに廃墟が残るこの地。観光の観点からも興味深いその歴史を、アートとともにめぐってみてほしい。