待望の日本初大規模個展。カミーユ・アンロ「蛇を踏む」が東京オペラシティ アートギャラリーで開幕

映像、彫刻、ドローイング、インスタレーション、展覧会のキュレーションなど多様な活動を行う、フランスを代表する現代アーティストのカミーユ・アンロ。2013年の第55回ヴェネチア・ビエンナーレでは銀獅子賞を受賞したアンロによる日本初の大規模個展「蛇を踏む」が、初台の東京オペラシティ アートギャラリーで開幕した。会期は10月16日〜12月15日。

フランスを代表する現代アーティストのひとり、カミーユ・アンロ。その日本初の大規模個展「蛇を踏む」が10月16日、初台の東京オペラシティ アートギャラリーで開幕した。

カミーユ・アンロは1978年フランス生まれ。映像、彫刻、ドローイング、インスタレーションなど様々なメディアを駆使した作品を発表。そうした作品は文学、哲学、美術史、天文学、人類学、博物学、デジタル化された現代の情報学など多岐にわたる膨大なリサーチに基づき生み出されてきた。

2013年には、映像作品《偉大なる疲労》(2013)で第55回ヴェネチア・ビエンナーレの銀獅子賞を受賞。17年にはパレ・ド・トーキョー(パリ)で全館を使った個展「carte blanche」(全権委任・自由裁量)の開催権を与えられた史上3人目の作家となり、現代美術の世界で大きな注目を集めている。

「私がフランス国外で初めて個展を開催したのは原美術館です。また、初めて私の作品をコレクションしてくれたのも原美術館でした」と振り返り、日本での展覧会は自身にとって特別な意味を持つと語るアンロ。

本展では、日本のいけばなに触発され、2011年から継続的に発表するシリーズ「革命家でありながら、花を愛することは可能か」も見ることができる。それらは本展では特別に、本江霞庭、中田和子といういけばな草月流の全面的な協力を得て制作された。「私はいままで、本を通していけばなを独学していたんです。ですから本展ではいけばな草月流の先生方と仕事ができて、とても幸運でした」と笑顔を見せた。

「革命家でありながら、花を愛することは可能か」というシリーズのタイトルは、マルセル・リーブマンによるレーニン伝の一節からとられたもの。作品はそれぞれ一冊の本に由来しており、題名や著者、花材名、本の一節が作品とともに展示されている。

展示冒頭では、本展「蛇を踏む」と同タイトルでもある、川上弘美の著書『蛇を踏む』(文春文庫、1999)に由来する作品も登場。各キャプションでは、「『踏まれたらおしまいですね』と、そのうちに蛇が言い、それからどろりと溶けて形を失った」など、小説の一説が記されているため、照らし合わせての鑑賞をおすすめしたい。

上述の「革命家でありながら、花を愛することは可能か」シリーズ、活動初期から描き続けるドローイング、そして重層的なインスタレーション《青い狐》(2014)、映像作品《偉大なる疲労》(2013)の4の部屋からなる本展。注目したいのは、本展担当学芸員の野村しのぶが「2015年のベルリンで見て衝撃を受けました。そして、作家への興味が止まらなくなりました」と語るインスタレーション《青い狐》だ。

《青い狐》は、アフリカ・ドゴン族の創世神話に関する著作とドイツの哲学者、ゴットフリード・ライプニッツの原理を端緒に、宇宙の成り立ちや人間の生、世界の秩序と多義性を、空間全体を使って考察・構成した重層的なインスタレーション作品。4面の壁ではライプニッツの4つの原理がそれぞれ割り当てられ、宇宙の生成や人間の成長のステージ、4元素といった項目も考察されている。

そうして作品を鑑賞しているあいだ、いつのまにか電動式のヘビが鑑賞者の足元ににじり寄っているなど、様々な矛盾と創造がカオティックに共存する、見どころ満載の作品でもある。

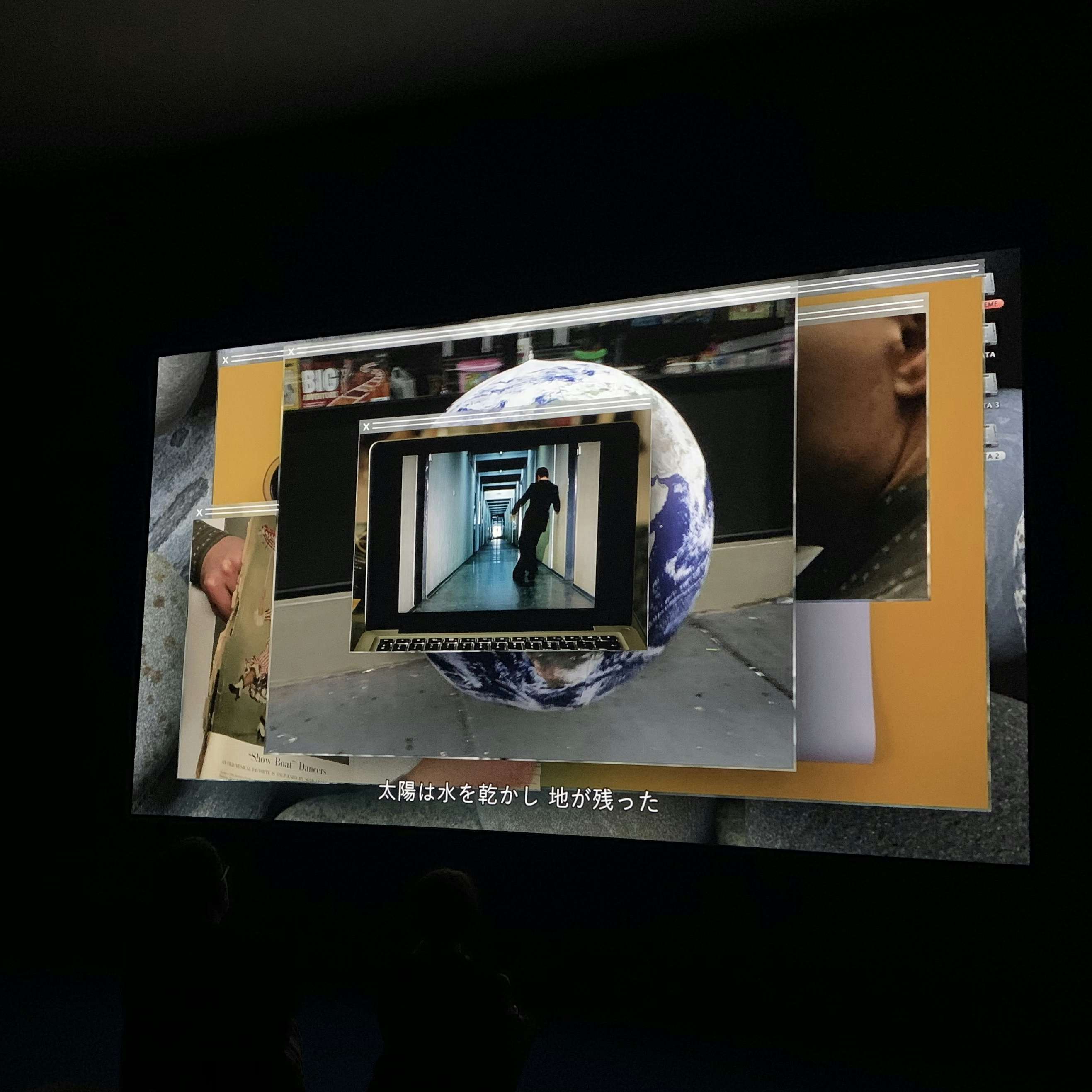

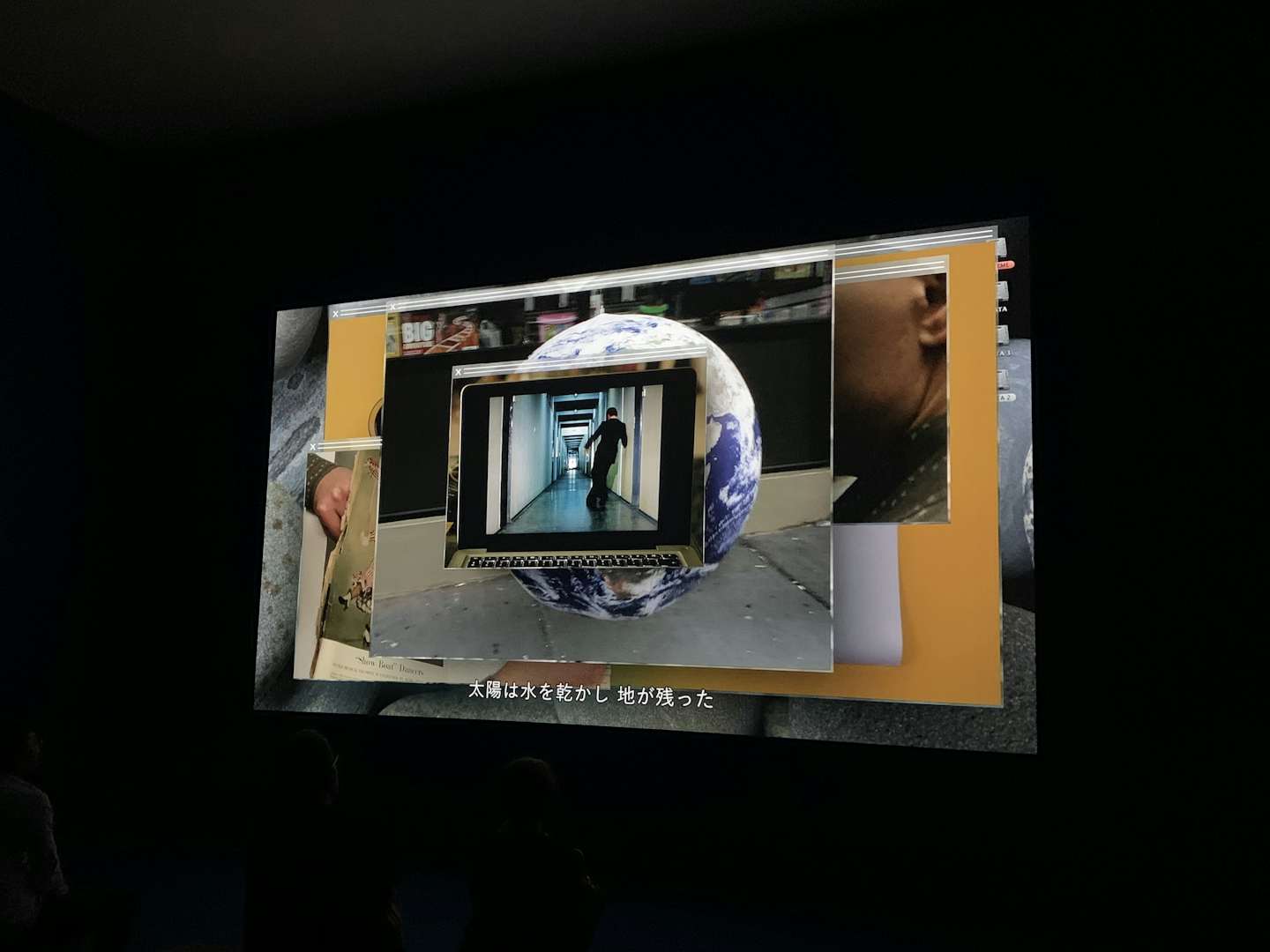

この《青い狐》と合わせて鑑賞したいのは、アメリカ・国立スミソニアン博物館でアンロが特別研究員として行った膨大なアーカイヴの調査に基づき制作した映像作品《偉大なる疲労》。《青い狐》の前年に制作された本作は、ヒップホップのリズムにのせたラッパーの語りによって紡がれる世界の始まり、各地の神話や宗教、生命の歴史への考察と、次々に切り替わるデスクトップ画面=インターネット社会の膨大な情報の並置と交錯を見ることができる。《偉大なる疲労》と《青い狐》は双子のような関係にあるという。

展覧会を通して、アンロの思索をたどることができる本展。考え、想像すること、思考の飛躍という、好奇心の先にある醍醐味を会場で味わってほしい。