現代の「超工芸」とは何か? パナソニック汐留美術館で「和巧絶佳展」に舘鼻則孝、桑田卓郎、深堀隆介ら参加

日本の美意識に根ざした工芸的な作品によって、いまもっとも注目されている1970年以降生まれの作家12人。その作品が一堂に会する企画展「和巧絶佳展」が、パナソニック汐留美術館で開幕した。

現在の日本における工芸的な作品の3つの傾向、日本の伝統文化の価値を問い直す「和」の美、手わざの極致に挑む「巧」の美、そして工芸素材の美の可能性を探る「絶佳」。これを組み合わせた造語である「和巧絶佳」を冠する展覧会「和巧絶佳展 令和時代の超工芸」が、パナソニック汐留美術館で開幕した。

本展は、現在の日本の工芸の新しい兆候を示すだけでなく、これまで受け継がれてきた日本の手仕事の可能性を考えるというもの。出品作家は、安達大悟、池田晃将、桑田卓郎、坂井直樹、佐合道子、髙橋賢悟、舘鼻則孝、新里明士、橋本千毅、深堀隆介、見附正康、山本茜の12名で、ほぼ全員が今回のために新作を制作した。

会場は「『和』の美」「『巧』の美」「絶佳」の3章。作家ごとに空間が仕切られており、小さな個展の集合体のような展示構成となっている。

まず冒頭では、花魁の高下駄をモチーフにした「ヒールレスシューズ」で知られる舘鼻則孝の作品の数々に注目したい。「ヒールレスシューズ」は、革に友禅染で伝統的な文様を施し、それを独特のフォルムに纏わせたもの。工芸的な手法を盛り込みつつ、最先端のファッションとしても目を楽しませてくれる。

このほか、花魁の簪(かんざし)をモチーフにした立体作品《Hairpin》や、ブロンズで鋳造された真っ赤な椿の花《Camellia Fields》など、日本の伝統文化を再解釈し、現代に表現した作品群に注目だ。

「やきもの」のイメージを現代にアップデートする桑田卓郎が見せるのは、継続して制作している「茶碗」だ。

桑田がつくりだす茶碗は、ポップな色彩とともに、土に含まれる石が焼成時にはじけて表面に露出する「石爆(いしはぜ)」の技法を大胆にデフォルメした表情が特徴。

桑田は茶碗を、西洋美術における「肖像画」同様、文化のアイコンととらえており、茶碗を通して現代の文化や造形、あるいは表現を生み出し続けている。本展では、台座と茶碗が一体となった新作《茶垸》を発表。台座と茶碗が一体になることで、茶碗は本来の用途からさらに離れ、工芸とアートの領域をまたいでいく。

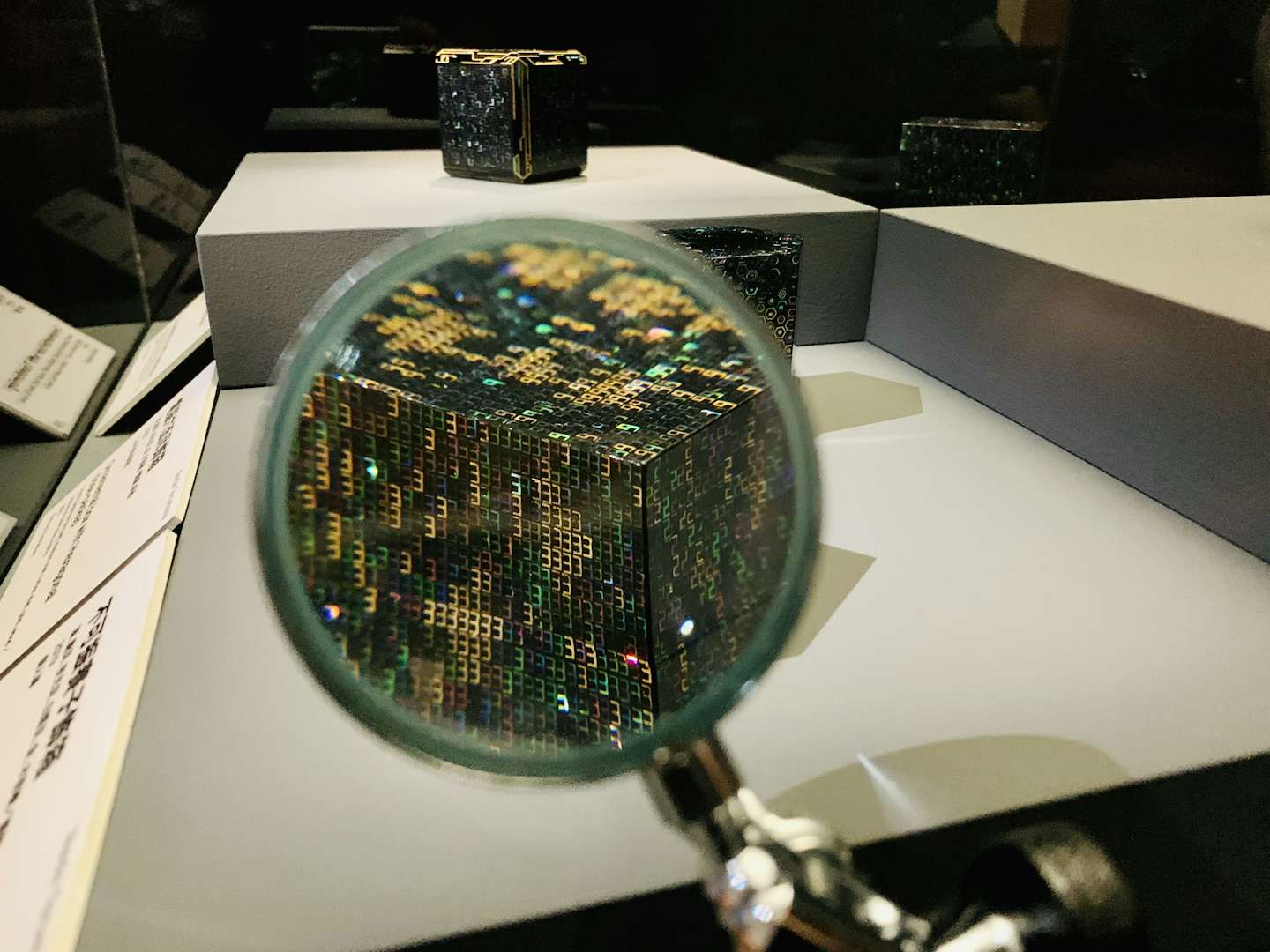

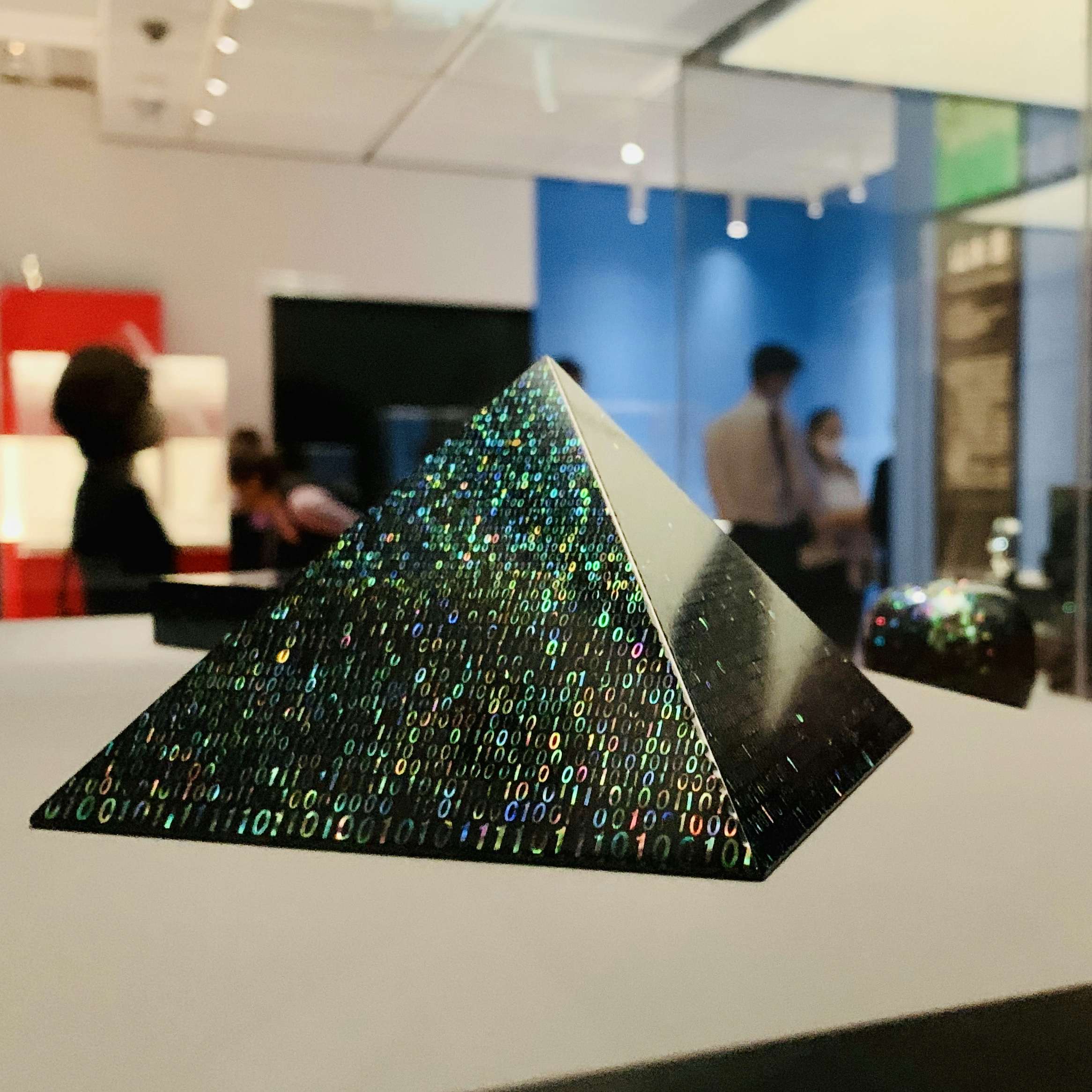

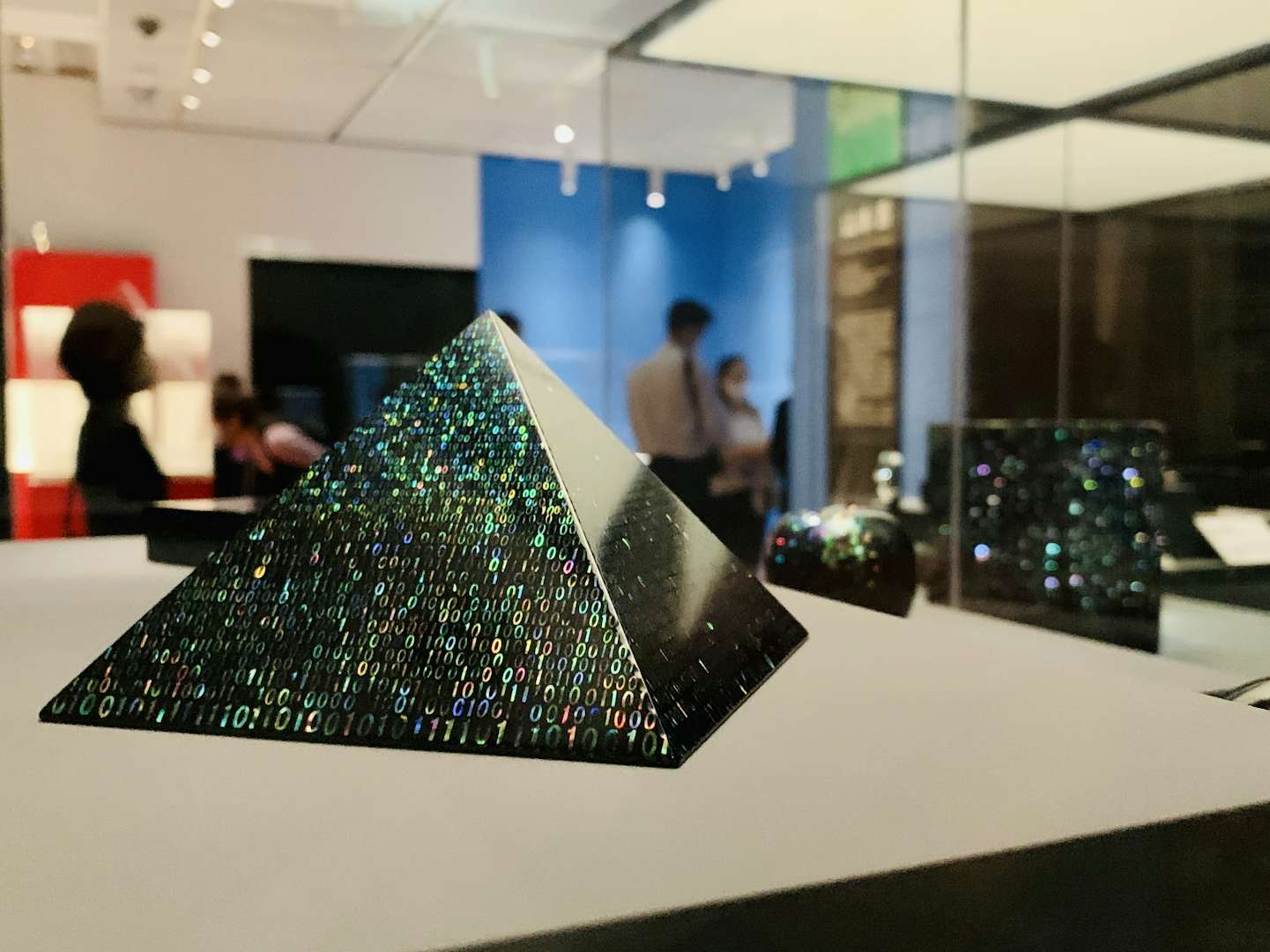

デジタル数字を螺鈿によって表現し、これまでにない漆作品を生み出すのは池田晃将だ。サブカルチャーから大きな影響を受けている池田は、貝殻に細かいレーザーを当てることで数字を切り取り、万単位のピースを手作業で貼るという独自の表現を編み出した。

螺鈿のモチーフとして数字を用いる理由について、池田は「単純に“絵”として美しい」と語る。「螺鈿は通常、花鳥風月など自然のモチーフを使うが、僕はアニメや映画で育っている世代なので、デジタル数字のほうがしっくりくる。古典的な技術でつくっているが、装飾としては未来を感じさせる。時代や意図、技法がわからないものを目指したい」。

石川県南部で江戸時代以来続いている陶磁器「九谷焼」。見附正康は、それを構成するひとつである赤絵大皿を現代にアップデートさせることで知られる。

余白を生かした幾何学的な文様や連続したパターンが特徴的な見附の作品。これらは、海外の建築や天井画、装飾品やジュエリーなどからインスパイアされ生み出されたもので、1ミリ幅のなかに複数の線を描くた卓越した技術は圧巻だ。

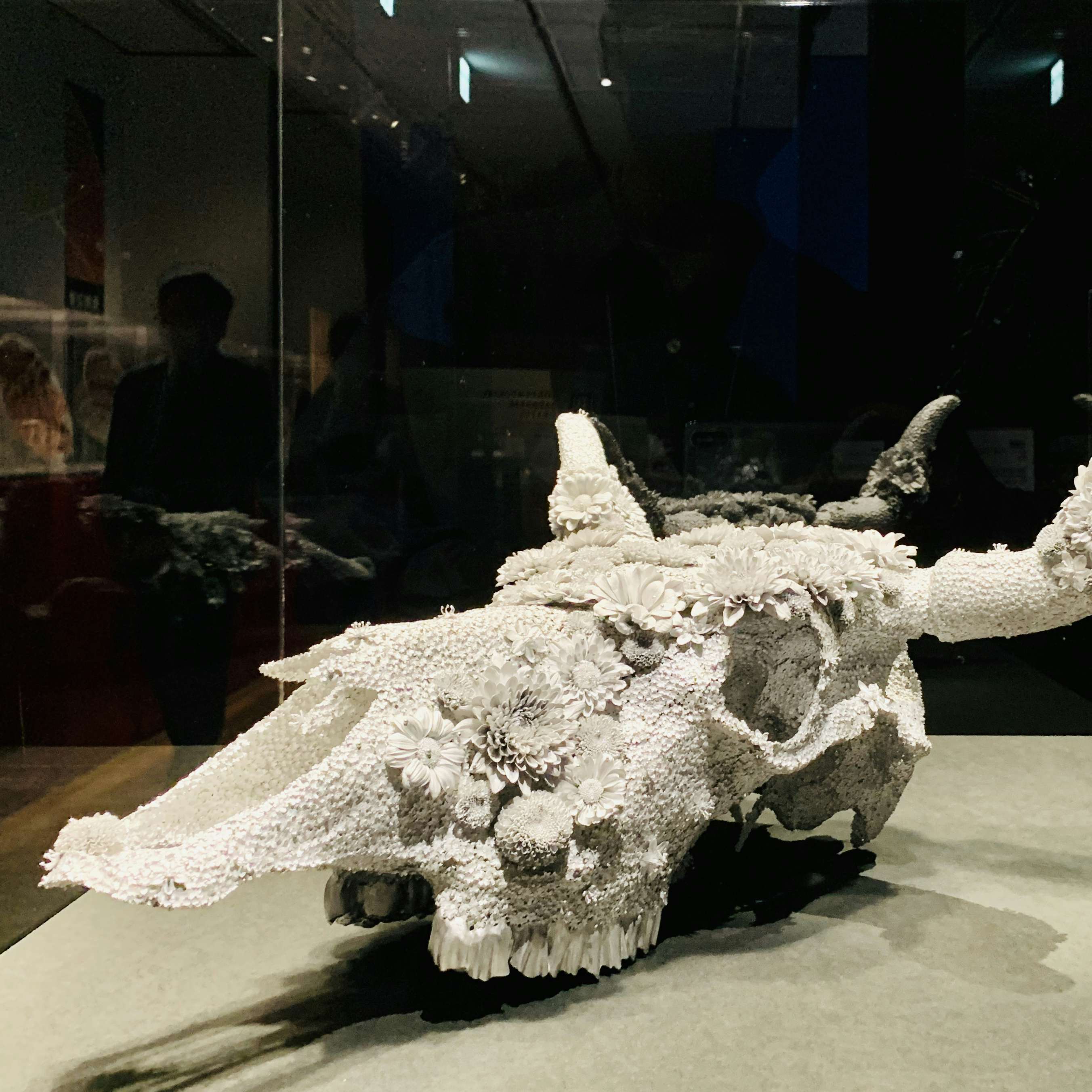

このほか、本展にはアクリル絵具と透明樹脂で金魚を立体的に描く深堀隆介や、アルミの現物鋳造で制作した小花で動物の頭部を形成し、生と死を表現する髙橋賢悟など、いずれも見る者の「工芸」というイメージを更新するような作品が並ぶ。

本展担当学芸員の岩井美恵子は、「いまの現代美術のいち潮流としてこういうものがあることを示したかった」と語る。「『工芸』というイメージは、ややもすると古臭くもなってしまう。そうではなく、現代の工芸は素材も多様化し、技術もアップデートされていることを伝えたい。タイトルにある『超工芸』とは、いままであった工芸のイメージを超えるということ。いわゆる『超絶技巧』というだけではなく、現代に生きている自分の表現をする作家たちを選んだ。いずれも1970年以降生まれだが、それは作家の『いま』だけでなく、『未来』も想像してほしかったからだ」。

現代における工芸という分野の可能性の幅広さを提示する本展。すべて新作を見せる作家や、作品の変遷がたどれる作家など、展示も多種多様だ。ぜひ各作品の細部まで、会場で鑑賞してほしい。