東京都庭園美術館で「生命の庭」展が開幕。アール・デコ建築で現代美術作家8人が共演

東京都庭園美術館で、現代美術を通じて人間と自然との関係を問い直す展覧会「生命の庭 8人の現代作家が見つけた小宇宙」が開幕した。会期は10月17日~2021年1月12日。

東京都庭園美術館で、現代美術を通じて人間と自然との関係を問い直す展覧会「生命の庭 8人の現代作家が見つけた小宇宙」が開幕した。会期は10月17日~2021年1月12日。

同展に参加するのは、青木美歌、淺井裕介、加藤泉、康夏奈、小林正人、佐々木愛、志村信裕、山口啓介の8人。1933年に建設されたアール・デコ様式の旧朝香宮邸である東京都庭園美術館を舞台に、各作家が作品を通して小さな宇宙を表現した。

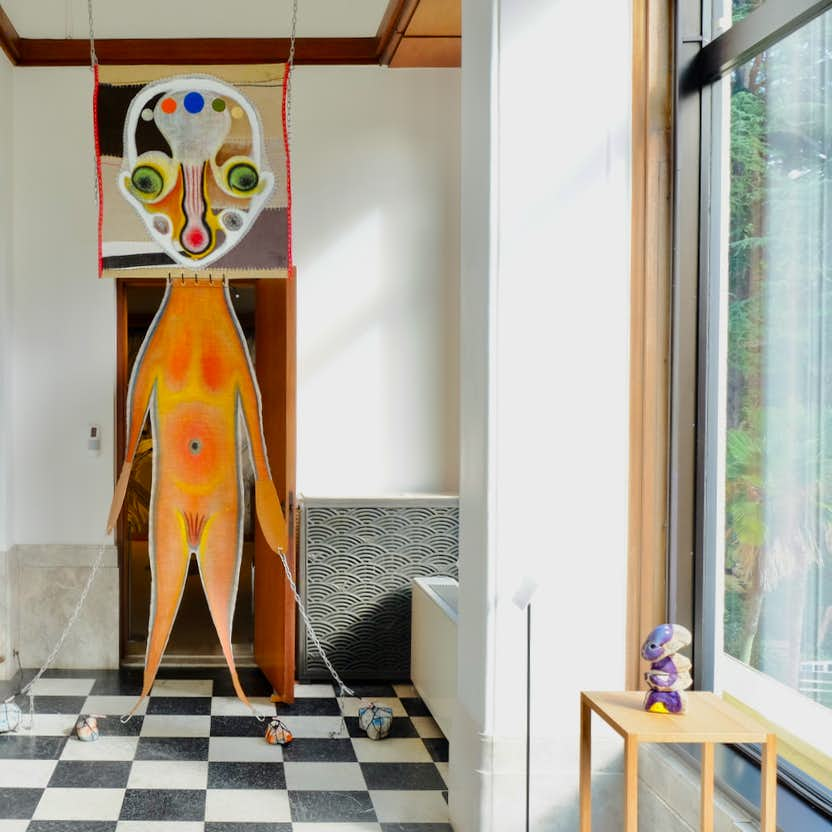

まず、玄関前の狛犬の横では来場者を出迎えるのが、胎児のような「人型」をモチーフに絵画や彫刻を制作し続けてきた加藤泉の、石を使った小さな作品だ。さらに玄関横の第一応接室にも加藤の大型の立体作品が展示されており、足を踏み入れただけでも、いつもの東京都庭園美術館とは異なる表情を見ることができる。

加藤の作品は館内の至るところに展示されており、その形態は布を使った大型の立体作品から、ソフトビニール素材による小型作品、木版画や油彩画など多岐にわたる。

大きく円形を描いた張出し窓が特徴的な大食堂には8点の新作が展示されるほか、2階のベランダには2018年以降に加藤が制作に取り組んできた、絵画と彫刻を媒介するような布作品を展示。ほかにも、館内では思わぬところで加藤の作品が顔をのぞかせ、その多様な表現を堪能できるので、訪れた人はぜひ探してみてほしい。

大広間では、土地の人々や素材と向かい合いながら、動植物をモチーフに作品を制作する淺井裕介の作品が展示されている。

牡鹿半島で仕留めた鹿の血を使って描いた《野生の星》(2019)と、泥絵の作品《この島にはまだ言葉がありませんでした》(2020)を組み合わせた大作《混血─その島にはまだ言葉がありませんでした》(2019-20)は、その生々しい素材から生や死についての洞察を導き出す。

また、淺井がキャリアの初期から取り組んできたマスキングテープとペンによる描画作品《魂があれば思い出すことができる》(2020)は、杉本博司がアドバイザーを務めた新館アトリウムのガラス窓に直接描かれた。庭園の植物を借景にすることで、淺井のつくり出す線がより鮮やかに伝わってくる。

「絵画とは何か」を問うなかで、キャンバスを張りながら作品を描くという手法を見出し、ついにフレームが存在しない床置きの絵画をつくり出すに至った小林正人。

本館大広間から階段を昇った2階広間に床置きされた小林の《Unnamed #66》(2019)は、黄色く輝く絵画が、館内の床から空間へとはみ出しているかのような鮮烈な印象を見るものに与えている。

また、もとはひと組の作品を別々にした《この星へ(ペア)》(2009)と《星のモデル #2(ペア)》(2019)は、本館と新館に展示。それぞれのペアの片割れがどこかに存在していることを予感させることで、館の室内という閉じられた空間にありながらも、遠方とのつながりを意識させる作品だ。

花や種子を天然樹脂で固めた「カセットプラント」シリーズの制作で知られる山口啓介は、南側の窓より自然光がふんだんに入る本館の大客室で《香水塔と花箱》(2020)を展示。ほかにも本館から新館を結ぶエントランスでも同様の作品《花波ガラス》(2020)を展示しており、華やかながらも自然と人工の対比を象徴的に描き出している。

また山口は、相反する対象を描いた新作をはじめ7点の大型絵画を新館ギャラリーで展示。山口が向かい合ってきた関係性の提示を、絵画作品からも垣間見ることができる。

今年2月に逝去した康夏奈は、小豆島を拠点に当地の植物や石などの素材も使いながら、海や宇宙といった自然の広い空間をモチーフに制作を続けてきた。康は、朝香宮殿下と若宮、それぞれの寝室だった部屋でも作品を展示している。

朝香宮殿下の寝室では、砂漠の植物を模した「Cosmic Cactus」シリーズを展開。小さな寝室のなかに、日本では見られないような風景を擬似的に生み出した。また、若宮寝室の《Panoramic Forest, Panoramic Lake》(2012)は、森と湖を俯瞰するパノラマの風景を、スチレンボード上にクレヨンとオイルパステルで描き出した作品。かつて寝室であったふたつの部屋が、康の手で風景と対峙する空間につくり変えられている。

各地の伝統的な紋様や物語を着想源に、彫刻や版画、ドローイング、さらに商業デザインも手がける佐々木愛。なかでも砂糖細工のような質感を持つアイシング彫刻は、佐々木の代表作のひとつだ。

今回、佐々木は経年変化がほとんどない新素材を使用したレリーフ作品を制作。伝統的な左官材が天井や床に使われている邸宅内に永続的な素材が持ち込まれることで、新たな響きを生んでいる。また、レリーフ作品と対になるように部屋に展示された木彫作品も、素材の質感が生み出す知覚について、多くの気づきを与えてくれる。

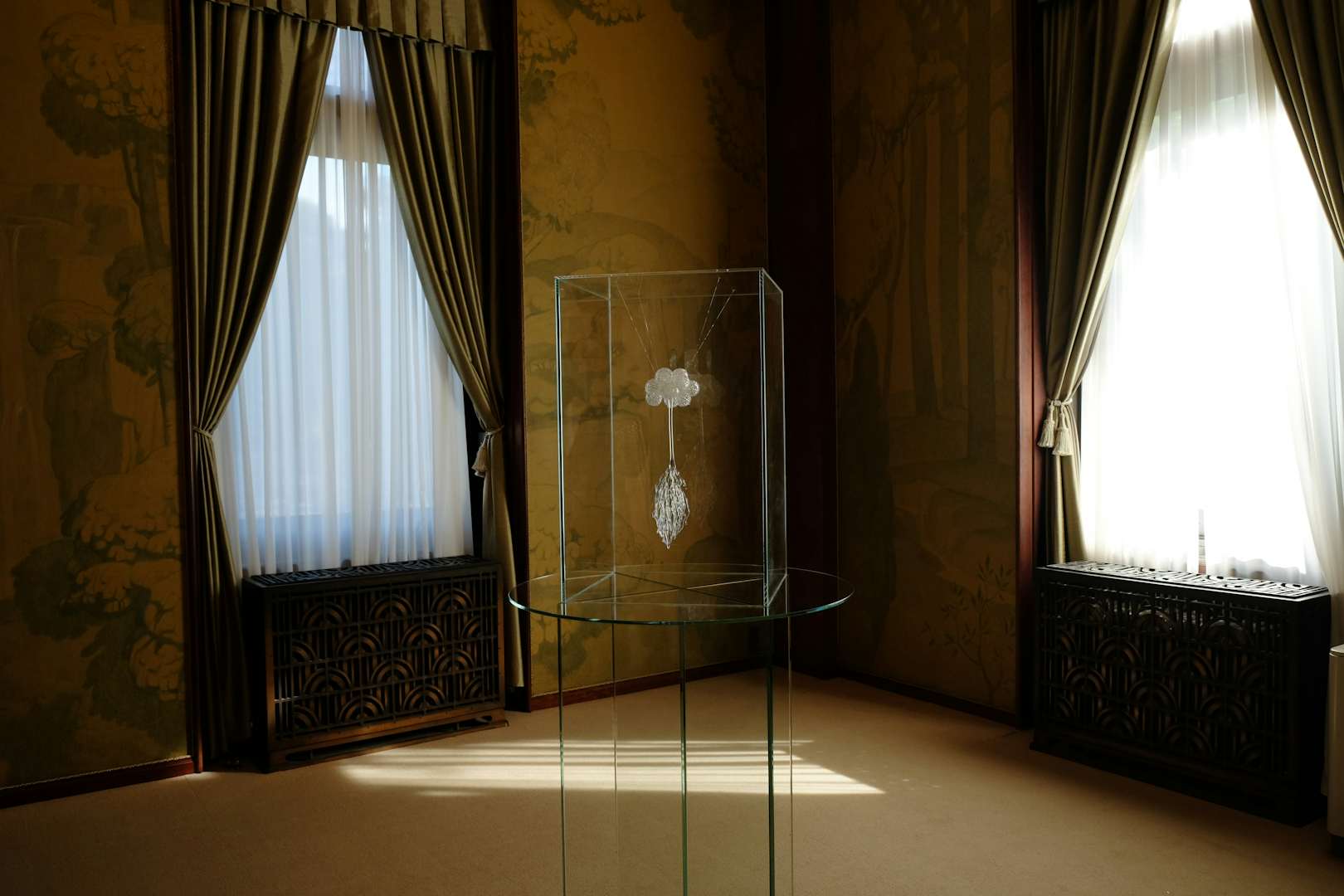

透明なガラスを使用した作品で、見えない世界との関係を問い続けてきた青木美歌。青木が朝香宮妃殿下の居間を舞台に、ガラス作品を家具とともに展開した作品が《光に始まる 光に還る―A room of hidden People》(2020)だ。かつてそこに居た人々への思いを喚起させるように、透明な作品群が輝く。

また、新館で展開される《光に始まる 光に還る》(2020)は、暗い空間のなかにガラス玉を浮かべたり、並べられたりしながら光と影をかたちづくったインスタレーション。鑑賞者は室内を回りながら、それぞれのガラス玉に多様な関係性を見出すことになるだろう。

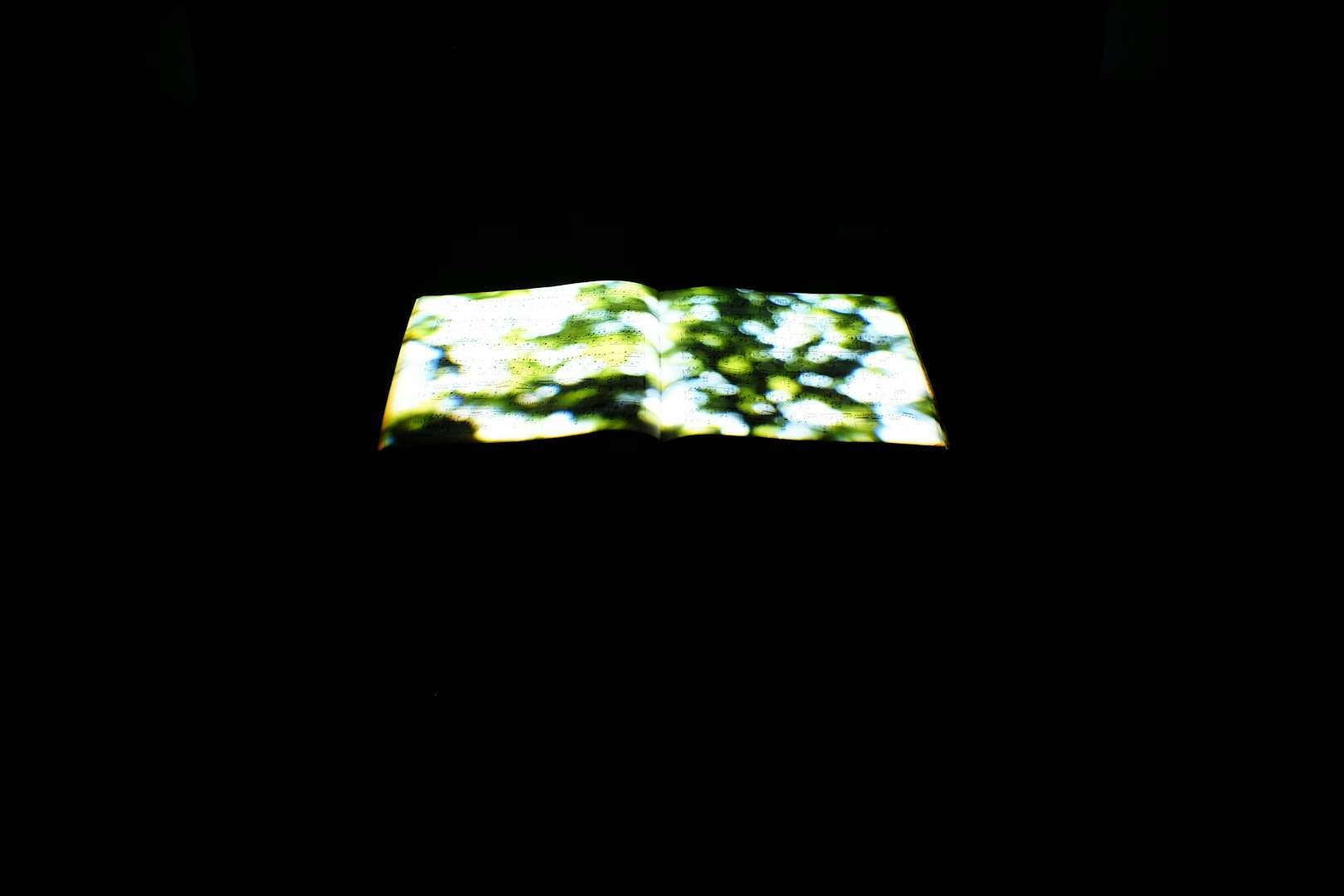

映像による光を使って、忘れ去られるものを捕らえようとする志村信裕。書斎に展示された《光の曝書(メンデルスゾーンの楽譜)》(2020)は、朝香宮が実際に所有していた楽譜に庭園で撮影した映像を投影することで、館の記憶を現前によみがえらせる。

また、《ルーヴルの羊》(2019)は、ルーヴル美術館で羊が描かれた絵画を選び、つないだ作品。場所の記憶や歴史を受け取るだけでなく、対象とより能動的に向き合おうとする志村の姿勢が現れている。

ホワイトキューブではなく、アール・デコの邸宅を舞台に各作家が現代美術の視点で作品を提示する本展覧会。来館者は順路をめぐるだけでなく、各部屋を覗き見るようにしながら作品を探し出すことになる。場所性が作家たちにいかなる発想を与えるのかを考えるうえでも、示唆に富む展覧会が開幕した。