「東京ビエンナーレ2020/2021」が開幕。コロナ禍の東京で思考したアーティストたちの軌跡をたどる

東京を舞台に2年に1度開催される国際芸術祭「東京ビエンナーレ」が開幕した。「見なれぬ景色へ ―純粋×切実×逸脱―」をテーマに、東京都心の各所で幅広いジャンルの作品や、観客参加型のインスタレーションの展示、トークやイベントなどを実施。会期は9月5日まで。

本来、2020年に開催予定だったものの、新型コロナウイルスの影響で開催延期となっていた新たな芸術祭「東京ビエンナーレ」が、「東京ビエンナーレ2020/2021」として1年越しの開幕を迎えた。

今回は「見なれぬ景色へ ―純粋×切実×逸脱―」をテーマに、東京都心の北東エリア各所で幅広いジャンルの作品や、観客参加型のインスタレーションの展示、トークやイベントなどが行われる。アートディレクターは小池一子が務める。

実施エリアは「神田・湯島・上野・蔵前」「大丸有・日本橋・京橋・銀座」「本郷・水道橋・神保町」「谷根千・日暮里」「番町・麹町」「その他」の6つに分かれており、最初のふたつのエリアを中心に、ハイライトをお伝えする。

神田・湯島・上野・蔵前エリア

江戸幕府の官学所であった「湯島聖堂」では、宮永愛子による《ひかりのことづけ》が展開されている。宮永は日本の図書館発祥の地といわれるこの聖堂の回廊に、光を受ける空間としての魅力を感じ取った。回廊の中央に富山産のガラスを配置し、陽の光や雨の輝きといった様々な光を集めている。

また水鉢には四国で採取された1500万年前の石であるサヌカイトを設置。聖堂の雨樋から水が落ち、サヌカイトにぶつかる音を聞こうと耳をすませば、同時に聞き流してきた街の音も耳に入ってくる。

100年以上前の看板建築の姿をいまも残す、神田須田町の古着屋だった海老原商店。「装い」を主題にワークショップを続けている西尾美也は、この場所を《着がえる家》として、装うこととコミュニケーションをテーマに展示をつくりあげた。期間中は洗濯物を持ち寄り、皆で洗うことでプライベートとパブリックをつなぐ「感覚の洗濯」をはじめ、様々なインスタレーションが実施される。

ファッションブランド「リトゥンアフターワーズ」のデザイナーとしても活動する山縣良和は、秋葉原の万世橋で見られるAR(拡張現実)の作品《Small Mountain in Tokyo》を制作した。徳川家康が江戸を開発する以前にこの場所にあったとされる「神田山」。鳥取出身の山縣は「東京都心には山がなく寂しい」という印象をかねてより感じており、VRによってかつて存在した山を現代に蘇らせた。

神田小川町の「優美堂」は絵画用の額をつくり販売していた額縁店だ。閉店して数年が経ち、廃墟化が進んでいたその建築を改修するとともに、新たな事業計画と運営、展覧会企画などを市民とともにつくり出したのが中村政人による《神田小川町・優美堂再生プロジェクト ニクイホドヤサシイ》だ。

中村はボランティアスタッフとともに店舗の清掃や改修を手がけ、また店舗に残された膨大な数の額を使って「富士山」と「優しさ」というふたつのテーマによる絵画を販売。これらの売上の一部は活動費に充てられる。また、店舗の屋根はテラスのように改築し、富士塚に見立ててたO JUNによる作品も設置された。ここではイベント等の企画ができるようになっている。

また、中村が所長を務める「東京Z学研究所」の展示も、優美堂にほど近いレインボービルで開催。「Z学」とは、中村が路上観察学や考現学の先にある学問として位置づけたもので、無名の人々の行為をとりあげ、その行為の結果がその場所にあり続ける意味を考えるプロジェクトだ。

展示では、路上で酷使されていた三角コーンや、居酒屋が独自につくったビオトープのメダカなどを借りてきて、街中での設置状況を伝える写真とともに展示。限界を超えたという意味の「Z」の状態であるにも関わらず、そこに留まり独自の価値が発生しているものを集め、人の創造性についての思考をうながす。さらに、1920年に創業した小川町のオーダーワイシャツ専門店「顔のYシャツ」のキャラクターを作品化し、動的に保存する中村のプロジェクト《私たちは、顔のYシャツ》も、同じ場所で展示されている。

蔵前の寺院「長応院」のなかにある、瞑想のための空間「空蓮房」では、完全予約制で内藤礼《Praying for Tokyo 東京に祈る─「わたしは生きた」》が展開される。内藤は「空蓮房」のなかに東京大空襲の犠牲者の鎮魂のため最小の彫刻「ひと」を配置。さらに墓地にある慰霊碑「親子地蔵尊」にはカップに入った水を捧げ、空襲の記憶を紡ぐ。

とくに「空蓮房」の展示はひとりずつ暗闇の空間に入り、目が慣れて部屋の構造がわかっていく過程までも含めて作品となっている。彫刻の姿を僅かな灯りのなかから見つけ出す体験そのものを、慰霊と記憶の意味を問う時間としたい。

大丸有・日本橋・京橋・銀座

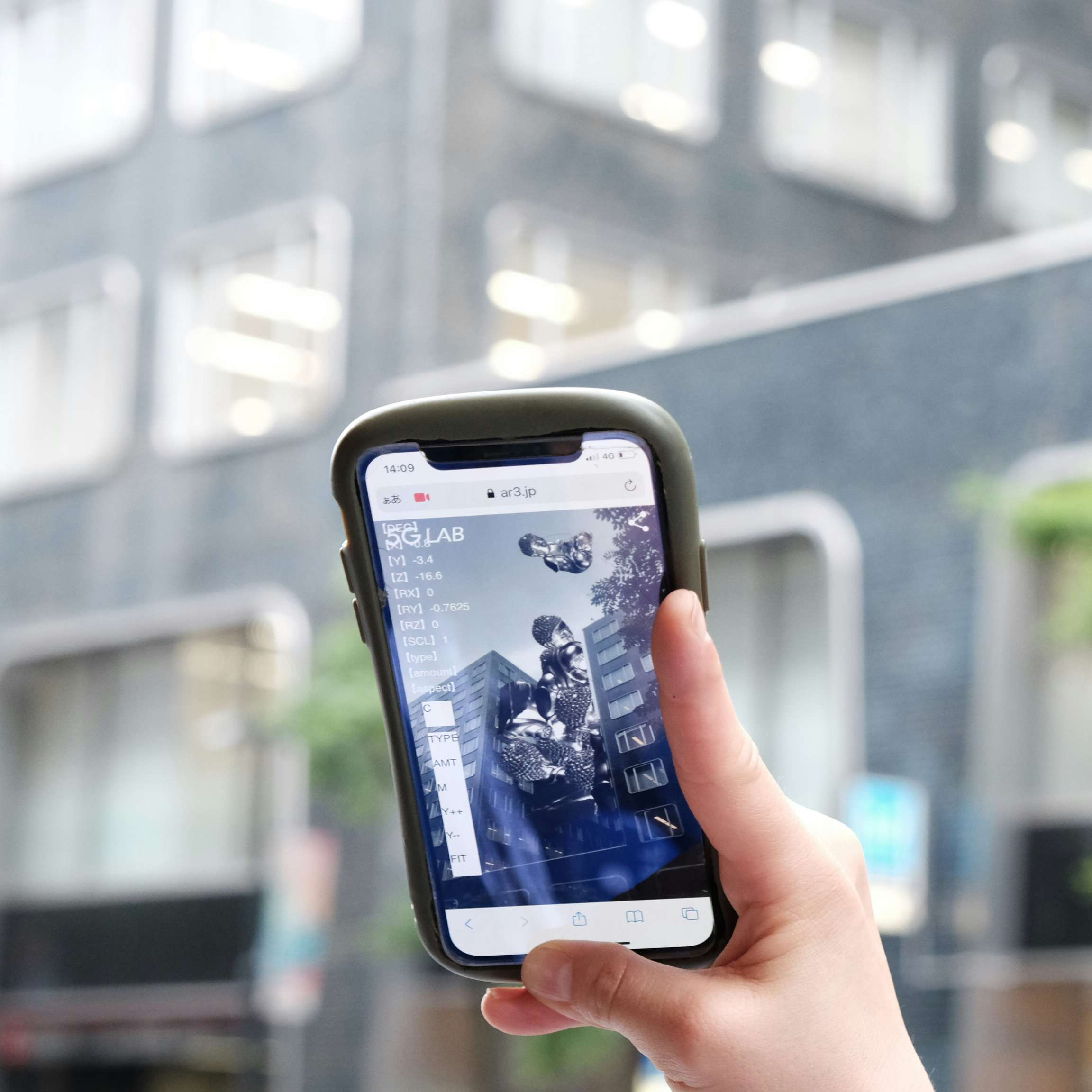

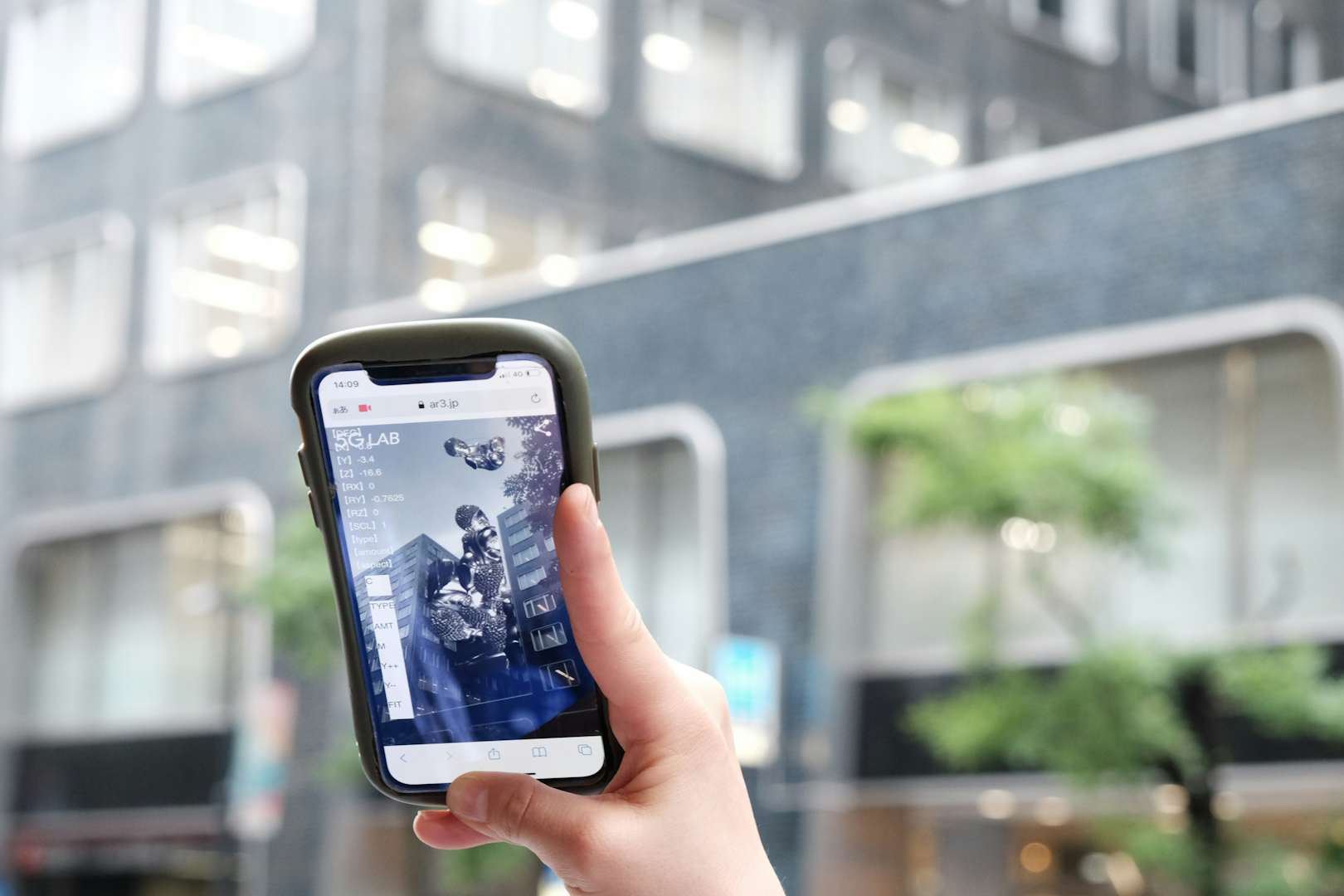

ビルが並ぶオフィス街の有楽町・丸の内地区。新有楽町ビルではAR3兄弟の開発による椿昇のAR作品《TOKYO BUDDHA》を見ることが可能だ。スマートフォン等を同ビルの谷間にかざして視聴サイトを立ち上げれば、巨大なブッダの像が次々に飛んでくるダイナミックな仕掛けを見ることができる。

また、同じく有楽町の国際ビルの地下では、インドネシアで影絵芝居「ワヤン・クリット」を習得した川村亘平斎と、キュレーターの宮本武典による映像作品《東京影絵クラブ》が上映されている。ガラス越しに見るこの作品は、東京に暮らす19ヶ国60名の海外をルーツとする人々のオーラルヒストリーが、影絵によって展開するものだ。

日比谷の高架下を再開発した商業施設「日比谷OKUROJI」のいちスペースでは、村山修二郎が《動く土 動く植物》を展示。その土地の土や植物を使用して絵を描く村山は、自身の活動拠点である秋田と、東京の街路樹の下などにある雑草を使用して作品を制作。展示空間には草や土の香りが充満し、視覚のみならず嗅覚にも訴える作品となっている。

有楽町から銀座に足を伸ばす途中にある数寄屋橋公園。この公園に設置されている岡本太郎のパブリック・アートには「明るい未来」の文字が加えられた。これは太湯雅晴の作品《The Monument for The Bright Future TOKYO / 2021》だ。この「明るい未来」の文字は、福島県双葉郡にかつて掲げられていた原子力発電に関連する標語「明るい未来のエネルギー」から取られたもの。ポジティブさが演出された東京オリンピックと原発事故を想起させるネガティブな「明るい未来」を、岡本太郎の「対極主義」を援用しつつパブリック・アートに対して展開させた。

銀座の三愛ドリームセンタービルにある「RICOH ART GALLERY」内では、株式会社スマイルズ代表の遠山正道がふたつの作品を展示。ひとつめは《Sprint Hours》と名づけられた10進法でつくられた時計で、効率化によって国家が一日のうちの2時間を消した世界を表現した。

《OTM》は、1960年代に多くの人が思い描いたタイムマシンのある未来をテーマにした作品。時計が組み込まれた立体作品をタイムマシンに見立て、鑑賞者はそこに乗ることができるが、実際には未来に行けるわけではない。しかしながら、このタイムマシンの傍らで流されている本作品に乗った人の体験談を聞くことで、かつてあった未来のとらえかたを考えることができる。

その他にも、アーツ千代田3331や鶯谷のランダバウト東京、すみだ生涯学習センターなど、東京都心の様々な場所でアートが展開される。緊急事態宣言が発令されるなか、オリンピックの開催を控える東京。この街でアーティストたちが何を考え、どういった問いかけをしているのか、現地で体験してはいかがだろうか。