アートは驕るな~地域とアートの関係を「山口ゆめ回廊博覧会」に見る

「山口ゆめ回廊博覧会」の一環として、山口県宇部市にあるときわ遊園地を舞台に、メディア・アートで遊園地を彩る「TOKIWA ファンタジア 2021」が開催されている。アートが遊園地と溶け込むようなこのイベントを通じて見えてきた、観光事業におけるアートのあるべき立ち位置とは?

遊園地を彩る作品群が登場

「夜の遊園地」と聞いて人が期待する雰囲気、すなわち「愉しくて妖しい異世界」感が、みごとに表現されていた。

山口県随一の規模と人気を誇る「ときわ遊園地」で11月28日から始まった「TOKIWAファンタジア2021」(2022年1月16日まで)だ。

期間中は夜間に特別開園し、敷地内のそこかしこを光と音で彩るイルミネーションイベントである。それだけなら各地の遊園地で実施されているが、「TOKIWAファンタジア」が他と違うのは、そこにアートを深く絡ませていること。

これまで市民有志のイルミネーションで彩られていたTOKIWAファンタジアにメディア・アートの作品も加わり、新たな魅力を増強するという取り組みだ。現地で観られるのはどんな作品か?

中﨑透の《うべこべうべべ と あべこべあべべ》は、作家の生み出したキャラクター「うべべ」と「あべべ」による物語から、14シーンをピックアップ。光るオブジェに仕立て、そこにセリフも付して展示している。キャラの名前には遊園地の所在地・宇部市の地名を織り込んであるのだろう。

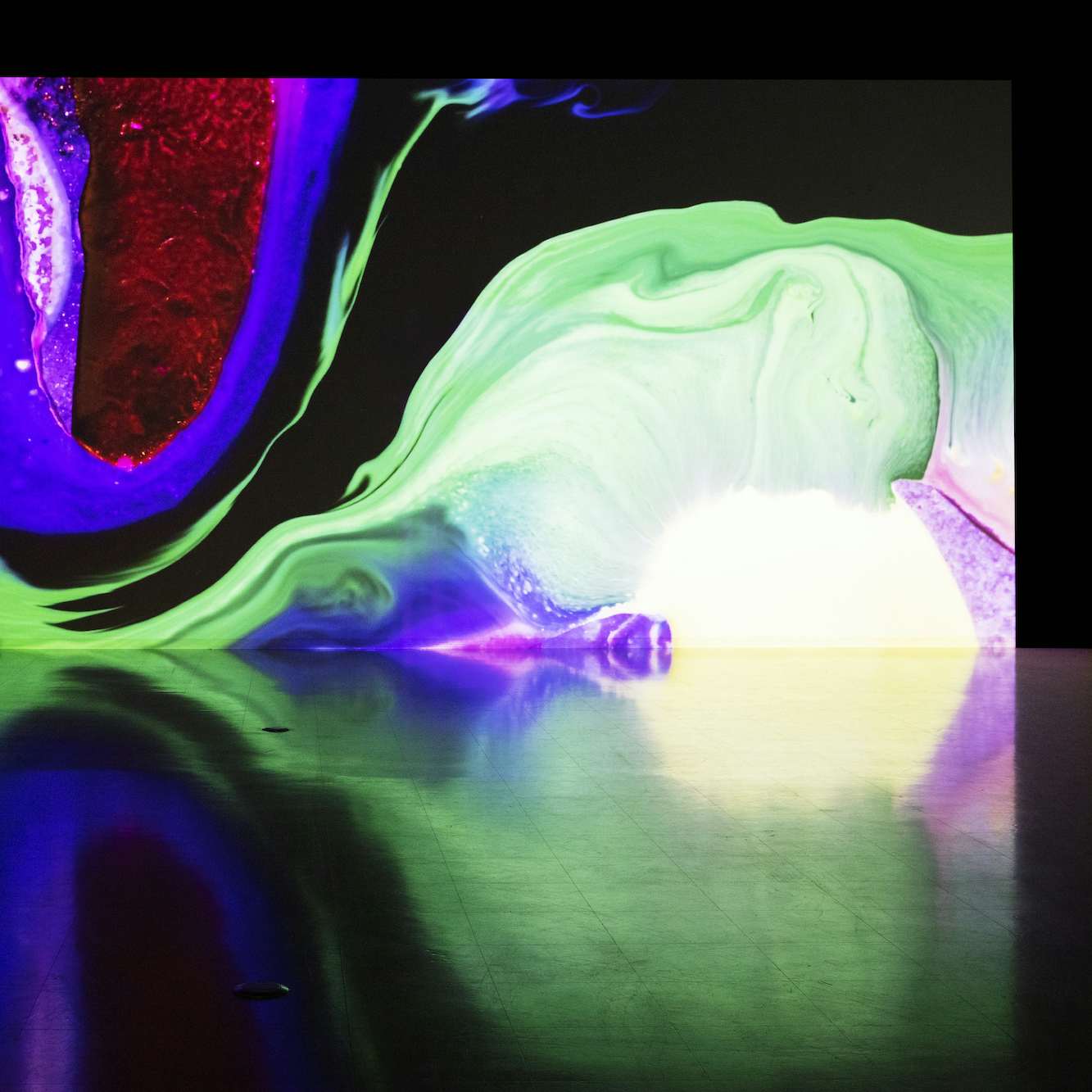

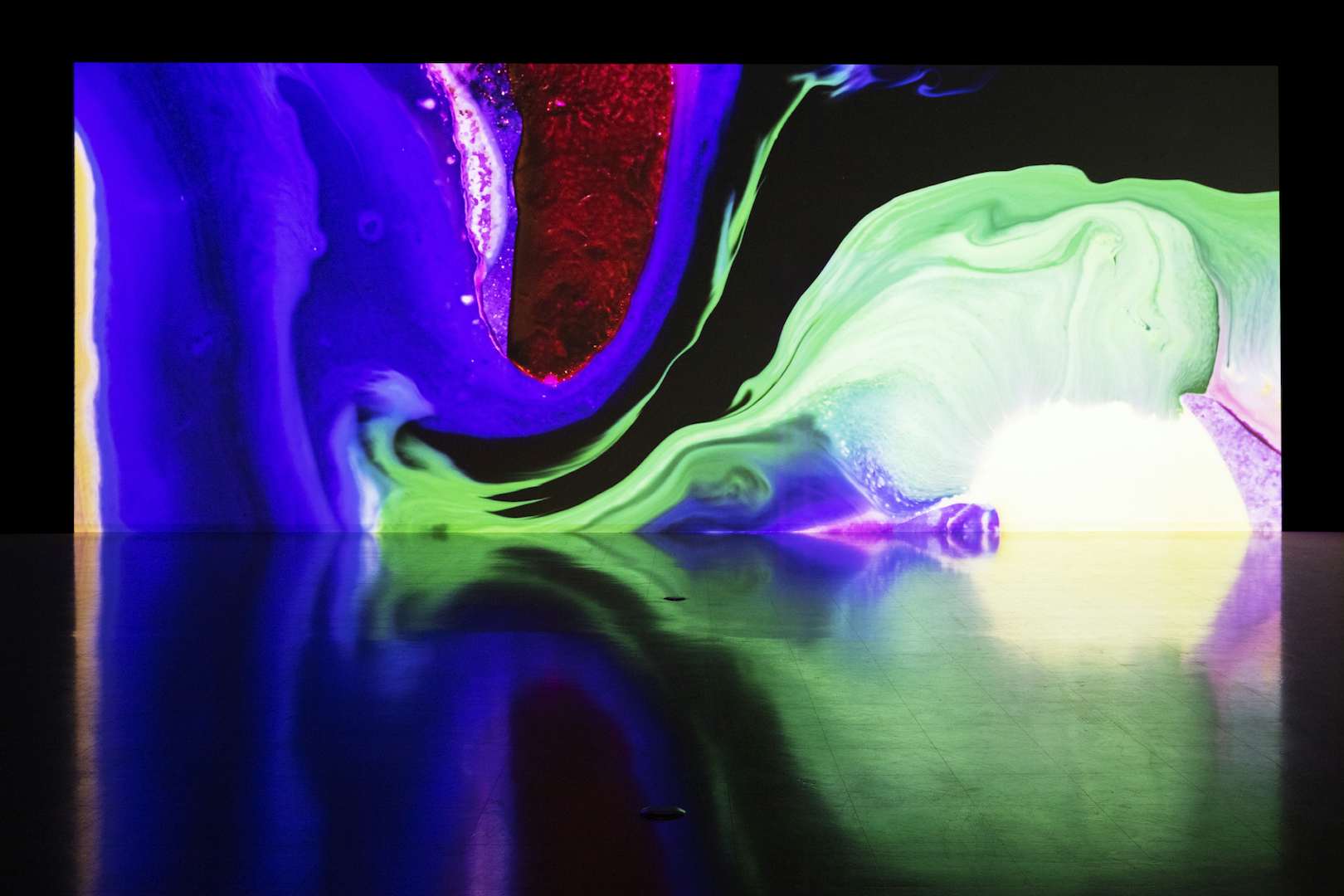

中山晃子は、液体が流動するエネルギーを利用して絵を描き、そのさまを映像やパフォーマンスに落とし込む「Alive Painting」シリーズで知られる。今回は、瀬戸内の海とともにある宇部の風景に着想を得た新作《海の見る夢》を、園内にある「体験学習館モンスタ」の大壁面に投影した。夜の暗がりを抜けていきなり今作と出くわすと、未知の生命体に遭遇したようなインパクトがある。

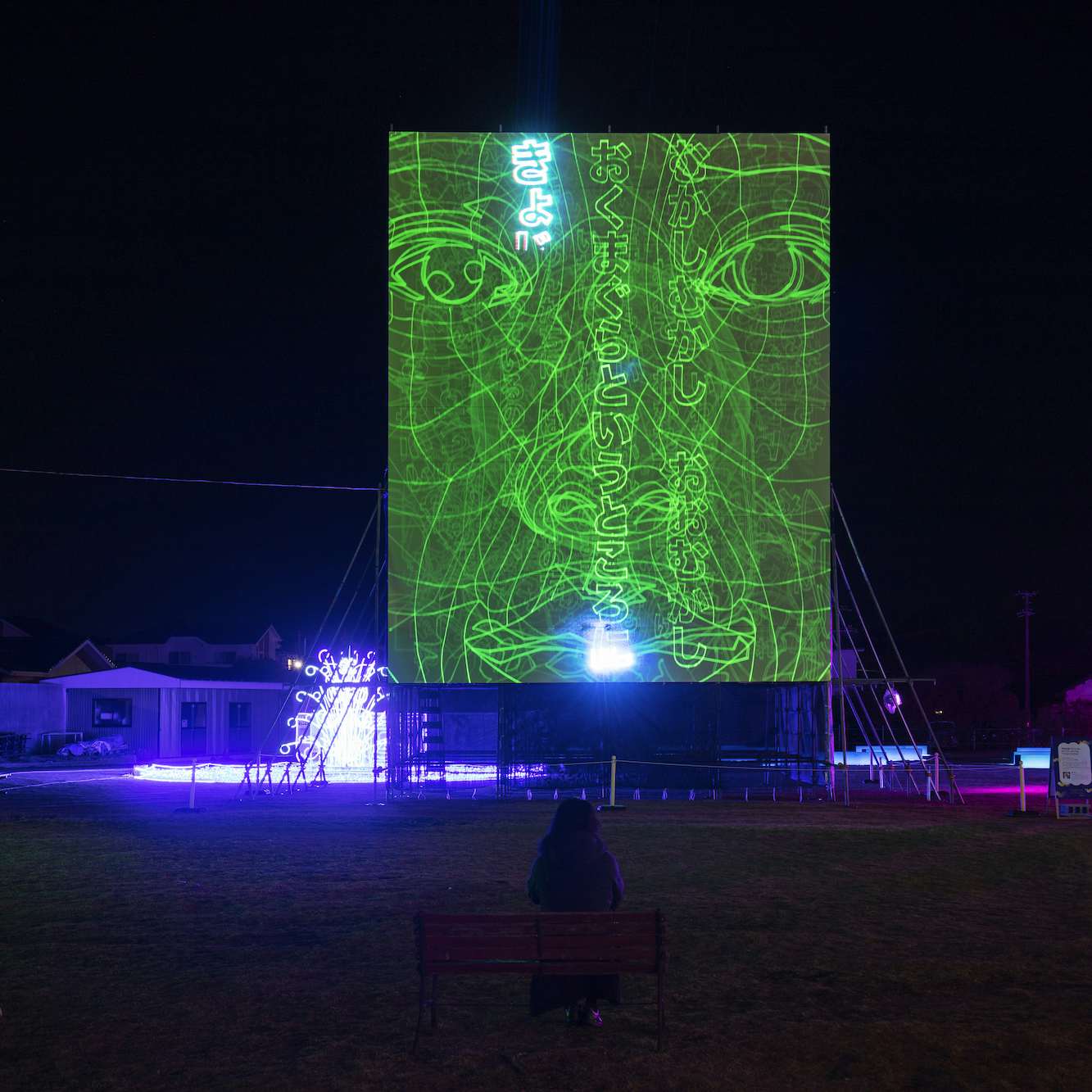

園内芝生広場の中央に蓄光塗装済みの巨大スクリーンを打ち立てたのは、谷川果菜絵(KANAE)と新井健(TAKERU)によるアーティストデュオMES。公開している新作《神話装置「巨人の岩」/MYTHS DEVICE “TITAN’S ROCK”》はスクリーンにレーザーを照射して、地域に伝わる民話「大岩郷の巨人伝説」が下敷きのストーリーを、残像によって浮かび上がらせる。テクノロジーと物語が相俟って、新しいのに懐かしい倒錯した魅力を醸している。

同じく芝生広場に、穴井佑樹は「海辺」をモチーフとした《TOKIWA―移ろいゆく無数の存在を内包したもの―》を設置。LEDとセンサーを付けたプレートを芝生上に点在させ、1日前の来場者の動きに合わせて光るさまが波しぶきや波紋のように見えるしかけだ。

シアターコレクティブの指輪ホテルは、隣接するときわ動物園の人気者をモチーフにした《モモイロペリカンフラクタル》を展開。各所に映像と音楽、オブジェを設置している。

また、ときわ公園正面入口ゲートと地下通路では、「ファンタジアビュー・アニメーション in ときわ」と題した上映も。天井、壁、地面とあちらこちらに、土井伸彰・池亜佐美のキュレーションによるユーモラスで愛らしいアニメーションが映し出され、これから異世界へ入っていくのだというワクワク感を目一杯掻き立ててくれる。

プロアマが混ざって場をつくる

参加アーティストたちの作風手法は様々だが、はっきりとした共通点もある。夜間の遊園地で展示する、そのことを強く意識しているのがどの作品からも容易に窺えるのだ。

その甲斐あって各作とも場によく馴染み、遊園地の既存アトラクションとすんなり融合している。というより正直なところ、園全体が華々しくライトアップされたなかでは、どこまでが作品なのかすらよくわからない。暗がりで見ると観覧車やメリーゴーラウンドの造形美や動きのおもしろさを再認識させられる面もあるのだが、作品群がどれも「我が表現を見よ」と強く主張するのではなく、遊園地全体を盛り立てることをまずは本分と任じているようなのだ。

つまりは遊具とアートが手を取り合って、夜の遊園地の雰囲気づくりに励んでいるように見える。だからこそ、いったんハマり込んだら抜けて出られないとも思わせる「愉しく妖しい異世界」が実現できている。

付け加えれば「TOKIWAファンタジア2021」では、市民参加による場づくりがかなり重視されている。園内のほうぼうには一般公募したイルミネーション作品が40以上も、招聘アーティスト作品と分け隔てなく飾られているのだ。

それらは素朴な造形が多いとはいえ、「創り、見せる歓び」のようなものは強く伝わり、観ていて楽しい。実際のところ、園内で最も強く目を惹く出し物はといえば、プロムナードにびっしり並べられた、地域の園児たち手描きのクリスマスカードイルミネーションである。

これはアートを用いたイベントではあるが、目的は地域と遊園地を盛り立てることであるのは忘れないようにしていると、イベントをキュレーションしたコンダクター・山出淳也は話す。

「昨年3月にアート作品を加える計画が立ち上がり、ようやく開催に漕ぎ着けられたイベントです。長年この地で愛されてきた遊園地が、この大変な時代にあって地域の未来への希望になるよう、また県外の人を招き入れるコンテンツとなれるよう発信していきたい」。

アートは驕らず盛り上げ役を担わねば

そう、そもそも「TOKIWAファンタジア2021」は、“アート”イベントとは謳っていない。さらに言えば、「山口ゆめ回廊博覧会」と名付けられた大規模な催しの一環との位置付けである。地域おこし活動の一側面といえばいいか。

同博覧会・通称「ゆめはく」とはいったいなんなのかといえば、山口の伝統、歴史、文化、自然、食などを楽しんでもらおうと、200を優に超えるプログラムで構成される催し。山口県中央連携都市圏域の全体が会場となっており、自治体でいえば山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽小野田市、島根県津和野町。

ゆめはくの随所にアートは関わりを持つ。「TOKIWAファンタジア2021」は祭り全体のクライマックスを担う宇部市のリーディング事業だし、各市町でのイベントにアーティストが派遣されて盛り上げ役となる「ゆめはくアート巡回プロジェクト」もあり、髙橋匡太が各地でワークショップを開いて成果をひとつのインスタレーションにまとめ上げる「7市町のひかりの実」といったイベントも。

ただし、「TOKIWAファンタジア2021」があくまでも遊園地を主役に据えていたのと同じく、ゆめはくでも主眼は地域を盛り上げること。そのために様々な文化・観光事業が展開され、そこに要素のひとつとしてアートが組み込まれている。

この枠組み、非常に収まりがいいと感じられる。アートが謙虚にひたむきに、全体の計画の中でどんな貢献をできるか真摯に考えているようで、好感が持てるのだ。

ゆめはくにおけるこうしたアートの「佇まい」を見て、はたと気づいた。

なんだかこのところ、アートは驕ってやいなかったか? と。

日本の津々浦々で、アートにまつわるフェアやイベント、ビエンナーレにトリエンナーレは花盛りである。「あそこは成功した」「こっちは盛り上がらなかった」などと噂も喧しい。

そんな環境に慣れてくると、いつしかアートは社会の主役であるかのように錯覚しそうになる。アートには力があり、誰にでも影響を与えられるのは自明のこと、だからあとはいかに地方にまで届けて、うまく浸透させられるかが勝負だ……。そういう発想に陥りがちではないのか。

すこし冷静に考えてみれば、それは違うとすぐ気づくはず。

美術とりわけ現代アートは、多くの人の人生にとって主役ではない。

まずはそう認識したうえで、アートがひとつでも多くの人生の主役に躍り出られるための方策を考えていくのが、筋道だろう。

地域のイベントやフェアに参画できるとなれば、アートはどう貢献できて何ができるだろうかと、一つひとつ知恵を絞るしかない。J.F.ケネディの演説風にいえば、「地域がアートに何をしてくれるか問うのではない。アートが地域に何をできるか問い続けるべきである」。

新山口駅を彩るもの

ゆめはくにおけるアートの取り込み方を、ときわ遊園地以外の場所で見てみよう。アートが無数の要素のうちのひとつとして、よく機能している例がたくさんあるので。

地域の陸の玄関口といえば、新幹線が停車する新山口駅だ。改札を抜けると、駅の南北を結ぶ全長100メートルに及ぶ自由通路がある。その壁面が延々と、鮮やかな緑で覆われている。パトリック・ブラン《垂直の庭》が設置されているのだ。どちらを向いても植物が目に入るというそのことだけで、殺風景になりがちな駅周りの光景がこれほど生気あるものになるのだと知る。

ここではアートが町並みと見事に融合している。ただしこれは、自由通路開設の2015年からすでにあった作品だ。ゆめはくの企画と出逢うには、通路を北へ向かう。前方に、透明な壁面に描かれた色とりどりの模様が見えてきた。曽谷朝絵《鳴る色(Ringing Colors)》は、近寄ると光を浴びた水面をたゆたうような気分に浸れる。

その先の広場には、船を模した巨大な木彫が鎮座する。地元を拠点に活動するチェーンソーアーティスト・林隆雄の《ゆめの宝船》。ゆめはく参加の7市町から取り寄せた杉を継ぎ合わせ、地域の名産品がところどころに彫り込んである。

宝船のとなりには、先述した髙橋匡太によるワークショップの成果「7市町のひかりの実」が、街路樹にびっしり実っている。市民の手で笑顔を描かれた果実袋がライトアップされると、一帯は微笑ましくも幻想的な雰囲気に包まれる。

駅前を通り抜けるだけで、たっぷりとアートに触れられた感触が得られる。いっぽうで、関心がない向きはいくつも作品があるとは気づかず、「小綺麗にしてあって居心地いい駅だな」くらいにしか思わぬかもしれない。パトリック・ブランの植物アートをはじめ作品があまりにも環境に馴染んでいるからだ。

それで構わないだろう。駅前にアートを設置したことで、その場の景観や居心地のよさが増していればよし。縁あって作品に関心を持ち、さらに深く知ろうとすればなお楽しいというくらいで。現実には駅を行き交う人のほとんどは、スマホの画面に見入っていて作品に目を向けることもない。それでも、ふいに顔を上げたときアートが視界に入って何かを感じる、そんな出逢いがいつか誰かに訪れる期待はあるのだ。

坂本龍一作品が山口市内に点在

山口市にあるYCAM(山口情報芸術センター)も、ゆめはくに合わせて展覧会を用意した。「坂本龍一+高谷史郎+YCAM「ART - ENVIRONMENT - LIFE 2021」。坂本龍一がかつて山口でつくった3つのメディア・アート作品を、ふたたび披露している。ただし作品は一堂に会するのではなく、市内各所に離れ離れに設置された。

まず坂本龍一+高谷史郎《water state 1》は、山口市駅前に特設されたYCAMサテライトAで公開されている。作品中央に方形の水面をつくり、そこに水滴が落ちて波紋が拡がる。それに合わせサウンドも降ってくるというインスタレーションだ。

続いて坂本龍一+YCAM InterLabによる《Forest Symphony》は、常栄寺雪舟庭にて。雪舟が手がけたといわれる庭を望む本堂に、サウンドインスタレーションを設えた。樹木の生命活動によって生じる電気信号計測し、そのデータベースをもとに音を生成し、森の息遣いを聴く作品である。

そして坂本龍一+高谷史郎《LIFE - fluid,invisible,inaudible…》は、YCAM内での展示となる。宙空に浮かぶ9つの水槽を下から眺めると、そこに20世紀の歴史映像と音楽が蠢いているのがわかるという趣向だ。

各作品を別々の会場で展示した意図を、YCAMの西翼キュレーターはこう話す。

「この街にはユニークなところがたくさんあるので、会場を移動しながら道中で山口の面白さも発見してもらえたら。これら坂本作品はもともと、私たちを取り巻く自然や、環境へ意識を開く契機となるようつくられたもの。展示施設ではない場所での作品鑑賞によって、街の喧騒や鳥・虫の音とともに触れてもらうというのは、作品テーマにもよく適ってもいると思っています」。

ゆめはくの会場領域は、山口市や宇部市に留まらず広大だ。津和野町は島根県最西端であって山口県ではないが、生活実態としては隣接する萩市や山口市とのつながりが強いので、ゆめはくに参加と相成った。

山上に津和野城城址を望み、城下町だったころの風情をいまに留め、人呼んで「百年前の地図がいまだふつうに使える町」。山深い津和野には、ゆめはくイベントとして恒常的なものももちろん、今秋に開かれた「芋煮と地酒の会」など単発的なものもあった。足を運んでもらう呼び水がまずはあればとの考えからだ。

というのも、山陰の小京都とも称されるこの一帯には藩校養老館跡、安野光雅美術館、森鷗外記念館、キリシタン信徒が集った「乙女峠 マリア聖堂」など、歴史・文化遺産が多数ある。見るべきものはすでにあり、あとは来訪のきっかけを欲しているわけである。

銅山経営で財を成した一族がつくった堀庭園も、津和野の「見るべきもの」のひとつ。その一角には明治に創建された旧畑迫病院が残る。建物の半分は旧施設などをみせる「医食の学び舎」、あとの半分が地元の野菜を用いた料理を供する店「糧」となっている。

「ゆめはくで来訪者が爆発的に増えたりはしていないが、津和野の名を広める効果は期待できるのでは。地元としては『外から人が来てほしい、でも具体的にはどういう手を打てばいいかわからない』というのが本音。何かしらのきっかけができるのはいいことだと思う」。

とは、「糧」の大江健太オーナーの弁。ではたとえば、現代アートの発表をするなど、地元の人からすると突飛に思えるようなイベントも、どしどし持ち込んでいいものだろうか。

「地元の人では思いつけないようなことをやるくらいがいい。来訪者が津和野のあれこれに触れて新鮮な驚きを得るように、地元の側だって外からの刺激で学びを得たりしたいですから」。

山口ゆめ回廊博覧会はこの12月にクライマックスを迎え、リーディング事業である「TOKIWAファンタジア2021」も連日盛況である。地域の文化生活を掘り起こす大規模な催しのなかで、アートは少なからず貢献できている様子だ。

そう、驕らず本分をまっとうすれば、意思や感情や美意識を伝え合う媒介たるアートには、かなりのことができるはず。アートは人の心の主役で「あるべき」という態度をとるのではなく、主役に「なれるよう」励む姿勢が大切だと、山口ゆめ回廊博覧会の現場が教えてくれている。