響き合うコレクションに託す館の未来。アーツ前橋で収蔵作品を中心とした「『生の軌跡』―Traces of Life―」が開催中

昨年末、作品紛失に係る検証と今後に向けた施策をまとめた提言書が提出されたアーツ前橋。そのアーツ前橋で収蔵作品を中心としたテーマ展「『生の軌跡』―Traces of Life―」が開催されている。同館の基幹を成すコレクションを改めて見直す同展の様子をレポートする。

アーツ前橋の2021年度は、美術館とは何か、美術館の根幹である「コレクション」とは何か、といった原点に立ち返って考える年だったと思う。

ミュージアムの資料は、実際の所有権はともかく、一義的には人類共有の財産です。しかも現在だけじゃなく未来の世代に対してもその責任を負っている。ですので、美術館は学芸員をはじめとする専門家がみんなのコレクションを代理で管理している箱にすぎません──副田一穂(愛知県美術館主任学芸員)『美術手帖』2021年10月号 特集「アートの価値の解剖学」 P40「美術館の作品は誰のもの?」より

副田氏のこのテキストはミュージアムコレクションのデジタルデータ公開についての前段なのだが、筆者が引用部分を目に留めたのは、コレクションを取り扱う際の心構えのように読めたからだ。コレクションは各館の定めた収集方針に沿って収蔵されているが、館単独の所有物ではなく、全国のミュージアムのバランスで形成され、保存・研究・展示されうるものでもあろう。アーツ前橋の作品紛失問題を事案とする「アーツ前橋あり方検討委員会」などの取材に通いながら、「何を所有するか」「何を成し遂げるか」ではなく、「どうあるか」をつねに問い直すことが肝心なのだろうとたびたび考えさせられた。

アーツ前橋では、2013年の開館時には前橋市から受け継いだ509点を所蔵し、毎年1000万円の収蔵予算が確保され、2020年度までに836点を所蔵している(ちなみに2021年度は不祥事がその理由なのか明確には示されてはいないが収蔵予算は0)。それらの作品総点検を、休館中に全職員で行った。再開後の7月〜10月には、2期展示替えで「新収蔵品作品展2021─2019・2020年度収蔵作品より」を開催し、「地域ゆかりの作家の作品を中心にした収集」「美術館の諸活動に関連した作品の収集」「アートの創造力によって地域に貢献できる作品の収集」という3つの収集方針をあらためて紹介した。企画展予算の減少で「新収蔵品作品展2021」は1階のみの開催であったが、今回の「生の軌跡」は2フロア全体が使われている。大型作品も展示され、地階の空間は大きく感じられて見応えがある。

アーツ前橋では、収蔵作品を中心に地域ゆかりの作家の作品や県内の美術館、コレクターの所蔵作品とともに構成するテーマ展「コレクション+」が行われてきた。この枠組みを引き継ぎ、今回は「軌跡」をテーマに118作品を紹介している。収蔵・寄託作品を中心に、併せて県内の美術館や所蔵家から借用した作品、県内在住作家やアーツ前橋の展覧会やアーティスト・イン・レジデンスなどに参加したことのある作家の作品で構成された。コレクションの借用が美術館同士の信頼関係によって成り立つことを思えば、同じ群馬県内とはいえ、他館からのエールとも受け取れるだろう。

本展の企画担当学芸員である北澤ひろみは「基本に立ち返り、コレクションの魅力をいかに伝えるかを念頭に置いて考えました。夏は新規の収蔵作品を、テーマを設けずに個々にじっくりと観ていただくことを心がけましたが、今回は章ごとに、借用作品を含む他の作品との響き合いの中で多様な側面を見出していただけたらと願っています」と語る。

展示は、時系列的に美術史・地域史を追うのではなく、物故作家も現存作家も区別なく、作品同士が呼応するように構成されている。「線」および「軌跡」に着目したことで、描かれた線を目で追いながらその世界に入り込むような追体験が感じられる。かつての商業施設の構造上、次の展示室の作品の断片が予告編のように見えるのも楽しい。

展覧会は8章からなるが、いくつかを紹介したい。まず第1章「夢の軌跡」では、人間の内的世界と外的世界を結び、芸術が生み出される源泉となる「夢」の世界を旅する。夢や無意識の役割に着目したシュルレアリスムを代表するマックス・エルンスト、アンフォルメルやアール・ブリュットを提唱したジャン・デュビュッフェらの作品とともに、群馬の作家による作品が並ぶ。富岡市生まれの福沢一郎は、1930年代にシュルレアリスムを日本に紹介するとともに、前衛美術運動の中心的役割を果たした。

1963〜69年に活動した前衛グループ「NOMO」の一員であった田島弘章や砂盃富男の作品もある。「NOMO」と言えば「標識絵画」や「シャッター絵画」に象徴的な、街なかへ飛び出した芸術運動が想起されるが、それらとはまた異なる。粒子をつぶさに描いた田島や、魚をモチーフとして形を展開した砂盃の個人的な探究が垣間見える作品だ。砂盃は、自宅を使って「イサハイ・ベル・イマージュ美術館」を開館し、自らのシュルレアリスムやアンフォルメルのコレクションを紹介したコレクターでもあった。同じく「NOMO」で活動していた加藤アキラが、同展を見て「田島や砂盃のこうした作品はあまり見たことがなかった」と語っていたそうだ。

また、瑛九のエッチングやフォトグラム(カメラを使用せず、印画紙に直接ものを置いて感光させイメージを生成する)、フォトデッサン(自らのデッサンを切り抜いた型紙を組み合わせて感光させイメージを定着する)のシリーズがずらりと並ぶ。さらにソル・ルウィットのシンプルなドローイングが地階へと誘う。

第2章「動く線の軌跡」は、シュルレアリスムの自動記述(オートマティズム)がアメリカに伝えられ、アクション・ペインティングを生み出すきっかけとなったことを念頭に、意識の介在を伴わずに描かれる線の生成を見る。村田峰紀、小泉明郎のパフォーマンスする身体から生まれるライン、菅野創+やんツー作品のマシンの毎回異なる運動から生まれるラインが続く。

第3章は、展覧会名と同じ「生の軌跡」。NOMOを牽引した金子英彦の兄、金子真珠郎(1995年没)に光を当てている。戦争を挟んで制作が一時中止になり、体調不良による活動の制限や、火事で作品の多くを消失し、残存する作品は希少だという。群馬県立近代美術館から初の貸し出しとなる《断片となって集散する旗と人》も併せた3点。作品は作家の「生きた証」であり、時を超えて何度も発掘されることを物語る。

見える線を辿っていくその側に、見えない線が漂っている。第5章「辿り着けない風景」は見知らぬ土地へ出る「曲がり角」のようだ。武澤久と津上みゆきの絵画は、どちらも家の中から見た樹木を描いている。心の中のイメージと重ね合わせた、絵画の中にしかない情景が出会う並びとなった。

その向かいには群馬郡箕輪村(現・高崎市箕輪町)出身の山口薫の絵画。具象と抽象を行き来した山口の絵画によく登場する、菱形の水面のモチーフが呼応する。

線に着目しながら見てゆくと「円」が多いことにも気づく。そこで第6章は「円の軌跡」。円を分割し幾重にも構成したオノサトトシノブの抽象画、日本画の枠を越えて描き続けた塩原友子の新しい曼荼羅。2018年に91歳で没した前橋出身の塩原友子は、「収蔵作品展2021」でもメインとなっていたが、再評価していきたい作家のひとりだ。

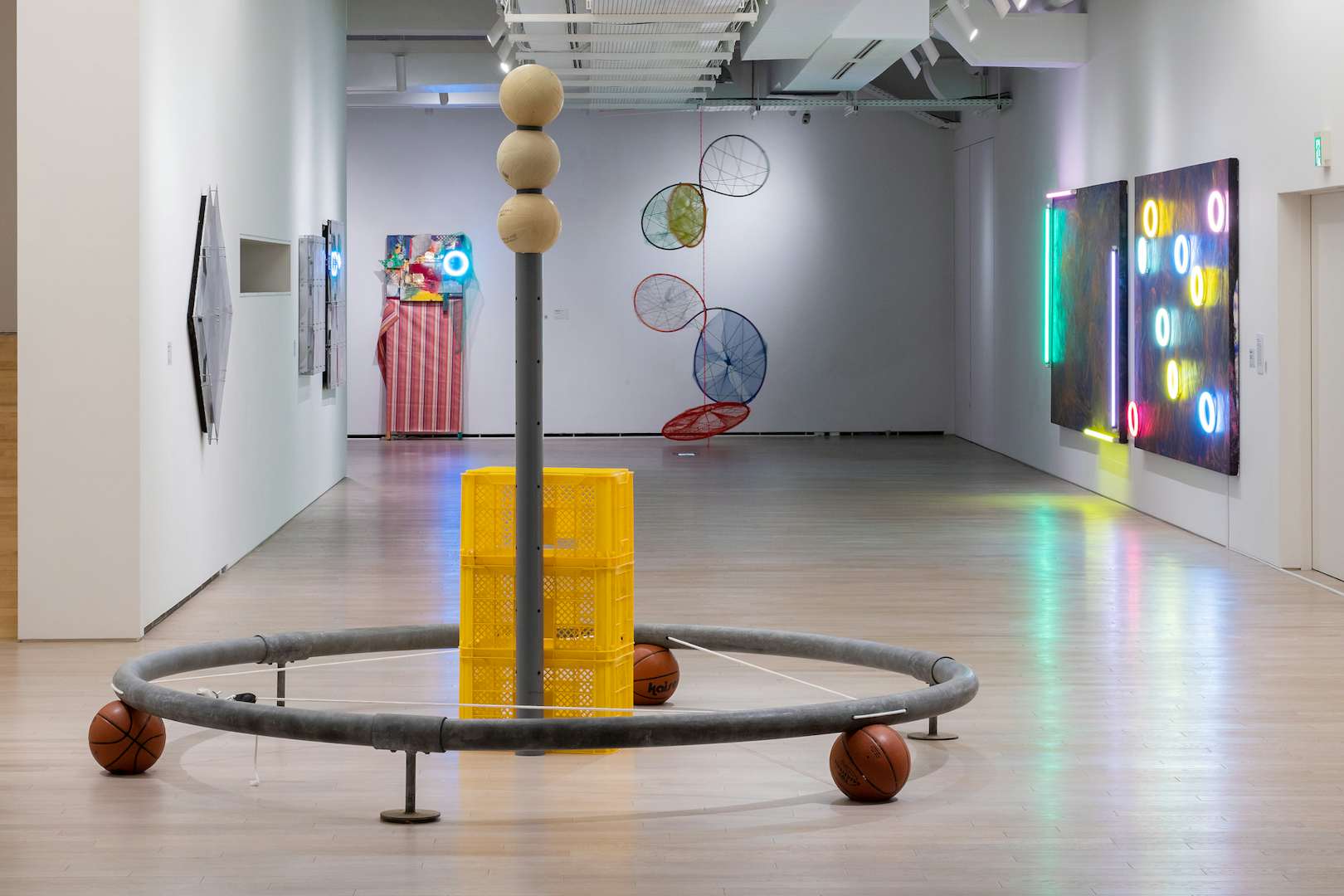

さて、ここから既製品を用いた立体や半立体、絵画的でもあり彫刻的でもある作品が続く。白川昌生にとって「円」は「形でもあればそれ自体で思考、概念、構造でもあるために、永遠につかみどころなく不可解なテーマ」であり、欧州滞在以来、モチーフのひとつとなっている。2014年にアーツ前橋で開催された個展「白川昌生 ダダ、ダダ、ダ―地域に生きる想像☆の力」の図録で、作家の冨井大裕が白川について語る鼎談の中で「市民マテリアル」による造形と呼んでいるのだが、まさに言い得て妙な素材─バスケットボール、プラスチックの瓶ケースなどでできている。その奥のフラフープを用いた鬼頭健吾の立体作品では、円環のジョイントを外して線にし回転する、円から線への逆再生的な運動も見られる。

また、晩年に群馬県多野郡吉井町(現高崎市吉井町)に移住し、2016年に没した岡本健彦のシェイプト・キャンバスの作品も展示。60年代にニューヨークで現代美術を吸収した岡本の、日本文化および「和」の感覚を融合させたような作品。日本人にとっての「円」は、宗教性や精神性を帯びる形なのだと再認識させられた。

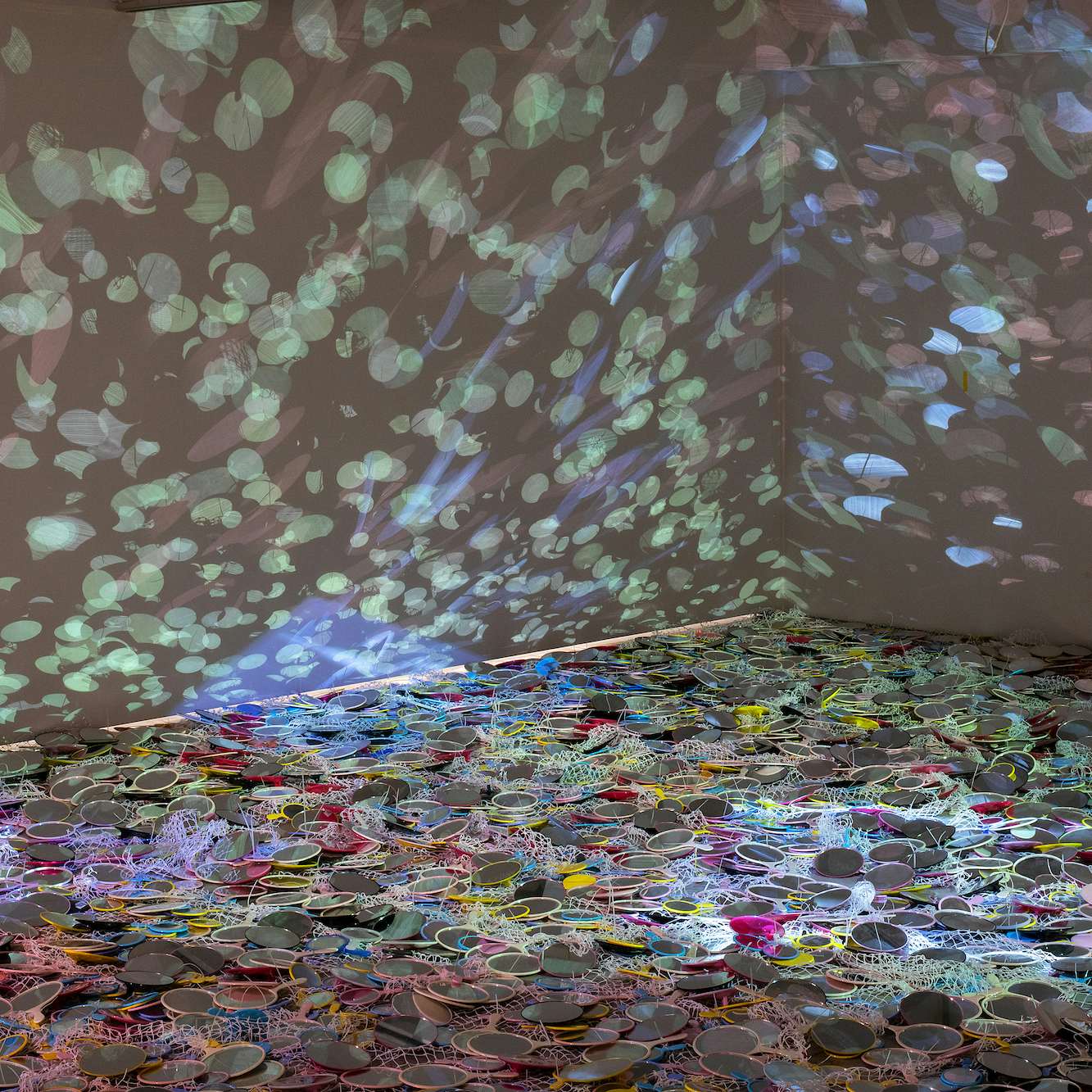

そして第8章「光の軌跡」は、静寂の宇宙の様相だ。鏡の群れに花の映像が反射し光や色を発する鬼頭健吾の《broken flowers》。小さな線の集積から巨大な銀河を創り出したような鈴木ヒラク《Constellation #19》。中央に浮かび上がる白線は、宇宙は閉じていない、終わりがないことを示す。

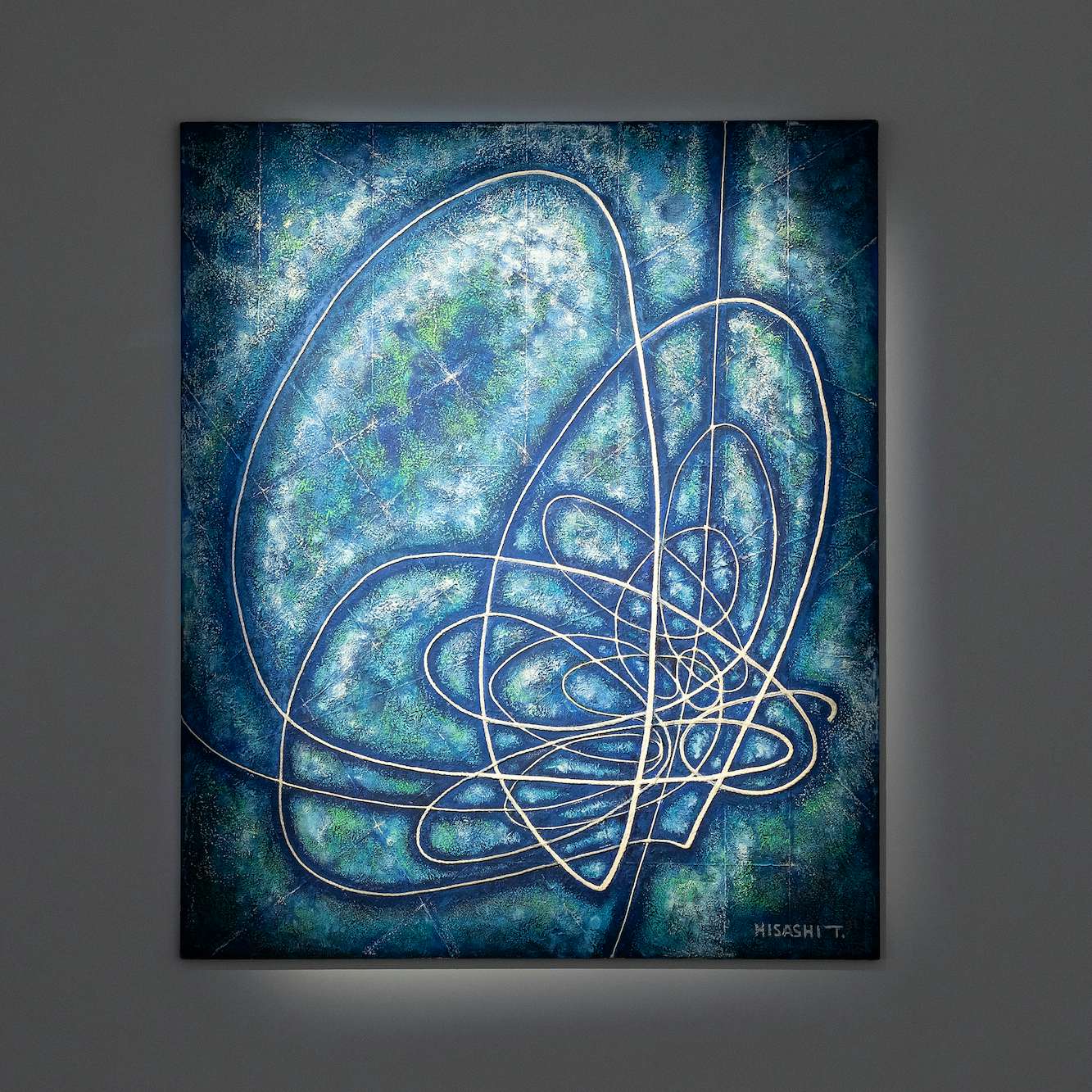

ダイナミックな作品群の後に、静かにたたずむのは、武澤久の《銀河》だ。衛星から眺めた青い海と緑の森に覆われた地表のようにも見えるこの作品、白い曲線のラインは紐で表現されている。蝶の羽ばたきのような、触覚的で跳躍力のある作品だ。企画担当学芸員は「資料がそれほど多くない作家なのですが、この作家・この作品に導かれたような気がしました」と語っていた。

なお、筆者が個人的に惹かれたのは、高崎市を拠点に制作を続ける1937年生まれの加藤アキラだ。2017年、アーツ前橋で個展「加藤アキラ 孤高のブリコルール」が開催されている。今回「どうとらえられてどう展示されるか楽しみにしている」と企画者に委ねた加藤の作品が、鈴木ヒラクとは反射し合うように、白川昌生と鬼頭健吾とは意外なコンビネーションで、しなやかに共演していた。60年代、自動車整備工をしながらアルミ板とブラシなど身近な道具を作品に転化させた加藤の作品は、一見無機質だが、アルミ板上を旋回した繊細な線、それによって生じる光と影に魅入らせる。個人の感情とは慎重に距離を置く、その態度にむしろ気概のような熱を感じた。

いま生きているアーティストも、過去に生きたアーティストとつながりあって活動している、そうしたラインも見えてくる展覧会だった。群馬のアートシーンやアーツ前橋のポテンシャルも感じられる。あり方委員会で提言された改善策に取り組みつつ、来年度はコレクション展と双輪である企画展も全館を使って開催され、再生に向かっていくことを期待したい。