これぞ究極の手技。サントリー美術館で見る正倉院宝物の再現模造

東京・六本木のサントリー美術館で、御大典記念 特別展「よみがえる正倉院宝物 ―再現模造にみる天平の技―」が開幕。正倉院宝物の見事な再現模造約70件以上を見ることができる。会期は1月26日~3月27日。

聖武天皇ゆかりの品をはじめ、奈良・東大寺の正倉院(宮内庁が管理)に伝わる約9000件もの「正倉院宝物」。その精巧な再現模造の数々を一堂に公開する展覧会が、サントリー美術館の「よみがえる正倉院宝物 ―再現模造にみる天平の技―」だ(会期中展示替えあり、全国巡回展、本展出品作はすべて再現模造)。

正倉院宝物は、756年の聖武天皇の崩御の際、光明皇后が東大寺大仏に献納した聖武天皇ゆかりの宝物が発端。その献納品が核となっており、そのほか東大寺の什宝類や東大寺造営担当官庁の物品類が多数を占める。宝物の多くが奈良時代の作で、分野は調度品、楽器、遊戯具、武器・武具、文房具、仏具、文書、染織品など幅広い。なかには西域や唐からもたらされた品々も含まれており、天平文化の東西交流もうかがい知ることができる。

宝物の保存状態は良好であるものの、1300年近くという長い時代を経ているため脆弱であることもまた事実だ。毎年秋に奈良で開催される「正倉院展」で一部が展覧される以外はほとんど公開されていない。

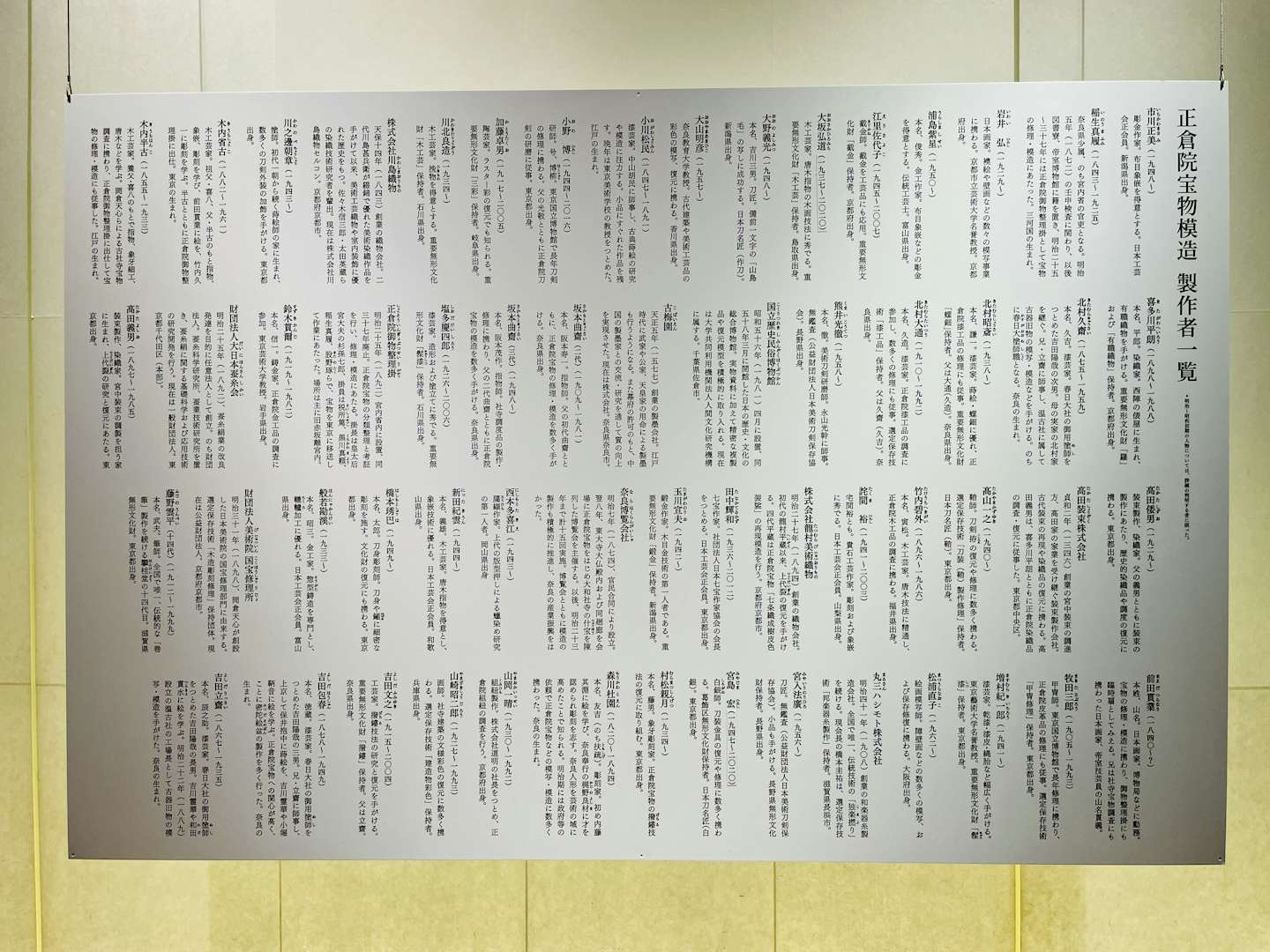

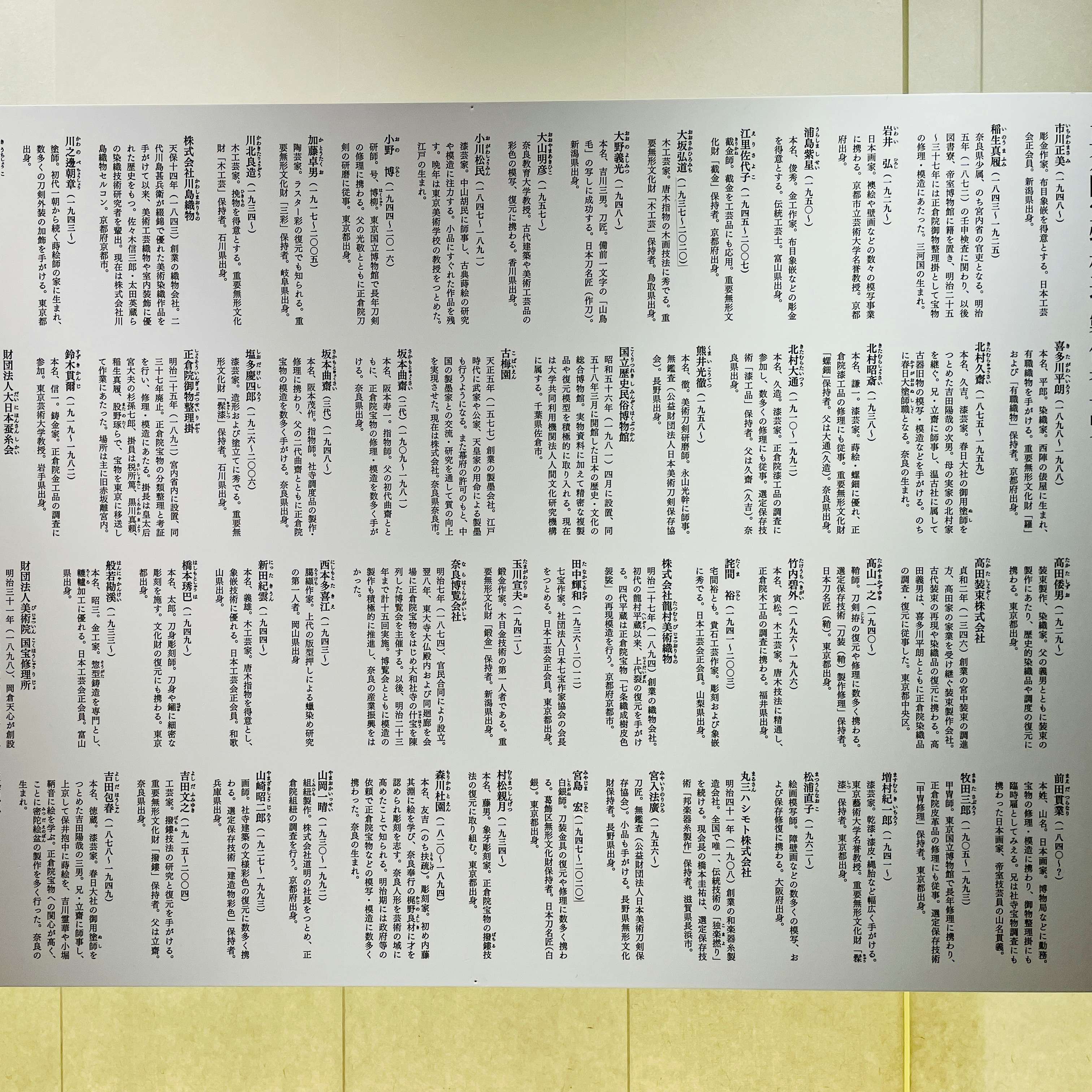

こうした宝物は、明治時代に奈良・東大寺で開催された奈良博覧会を機に再現模造の製作が開始。明治時代後半からは宮内省正倉院御物整理掛のもと、模造製作は修理と一体の事業として行われた。その後、戦時下による中断を経て、1972年からは宮内庁正倉院事務所によって宝物の材料や技法、構造の忠実な再現に重点を置いた模造製作が行われるようになった。以来、人間国宝ら伝統技術保持者の熟練の技と最新の調査・研究成果との融合により、数百点の再現模造が製作されている。

本展は、こうした再現模造品から選りすぐりの逸品約70件以上を展覧するもの。正倉院宝物再現模造の逸品が一堂に展示されるのは、およそ20年ぶりのこととなる。

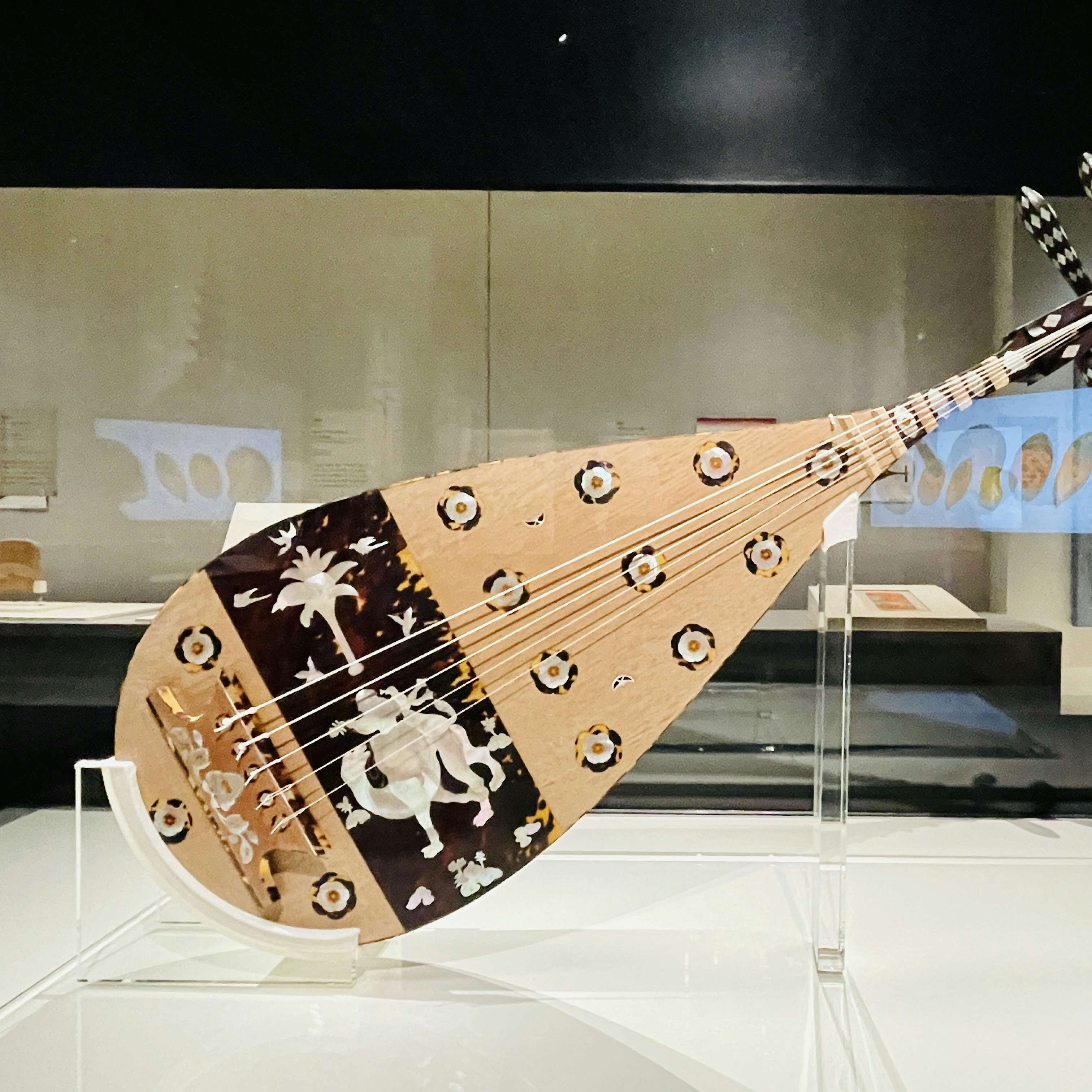

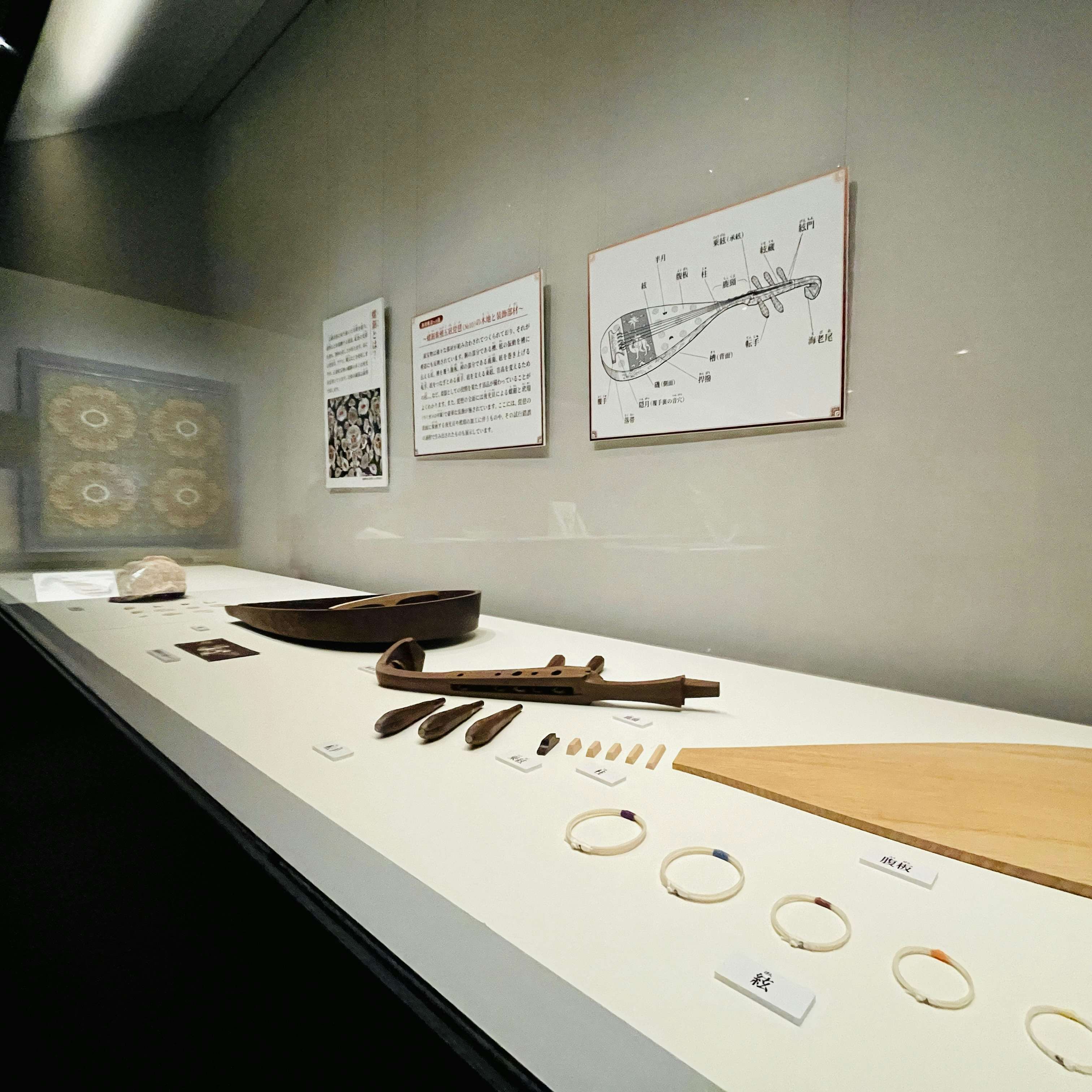

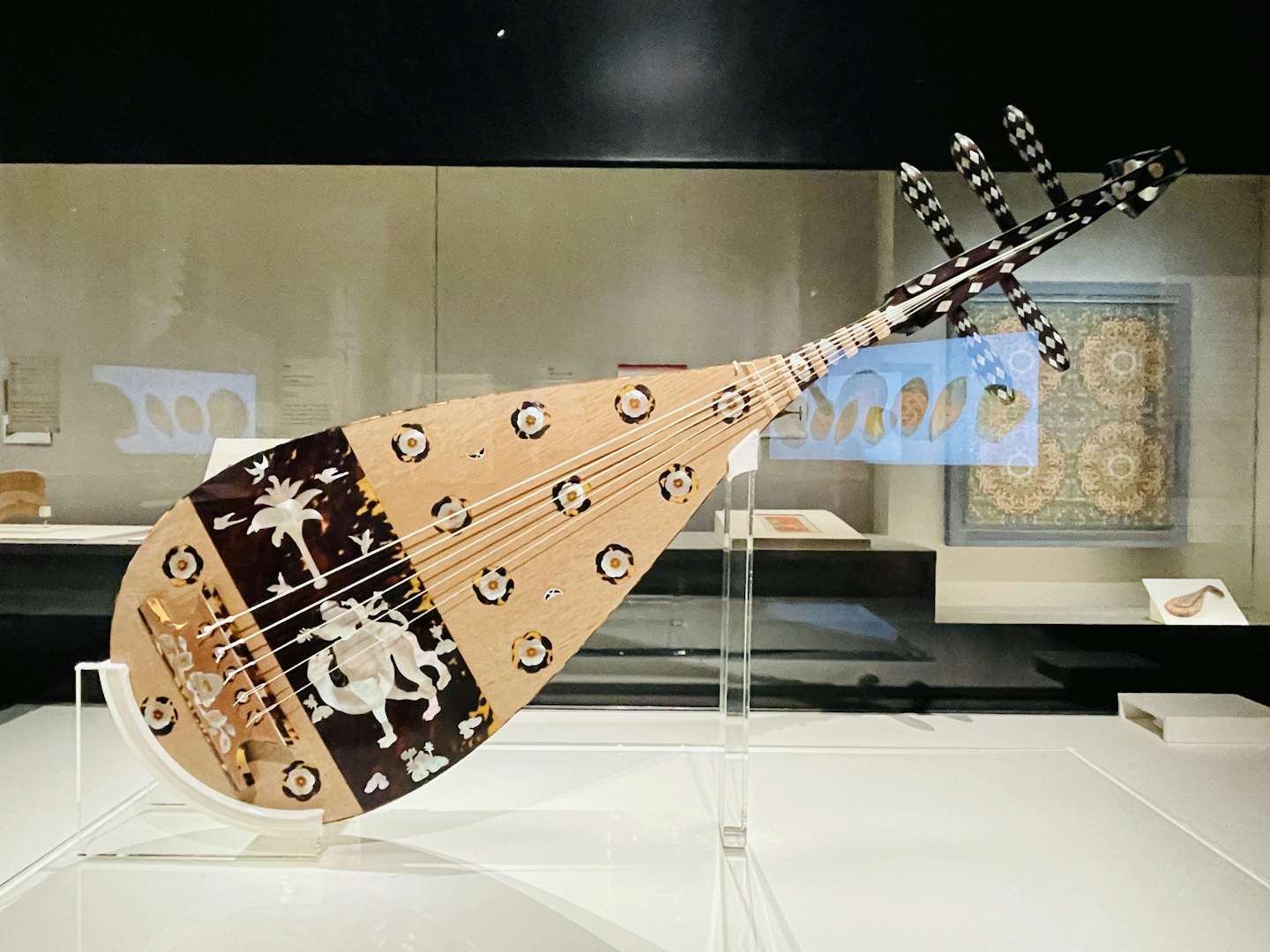

会場は「楽器・伎楽」「仏具・箱と几・儀式具」「染織」「鏡・調度・装身具」「刀・武具」「筆墨」の全6章で構成。展覧会の冒頭を飾る「楽器・伎楽」では、早くも本展のハイライトのひとつと言える《模造 螺鈿紫檀五絃琵琶》(2011-18)を見ることができる。

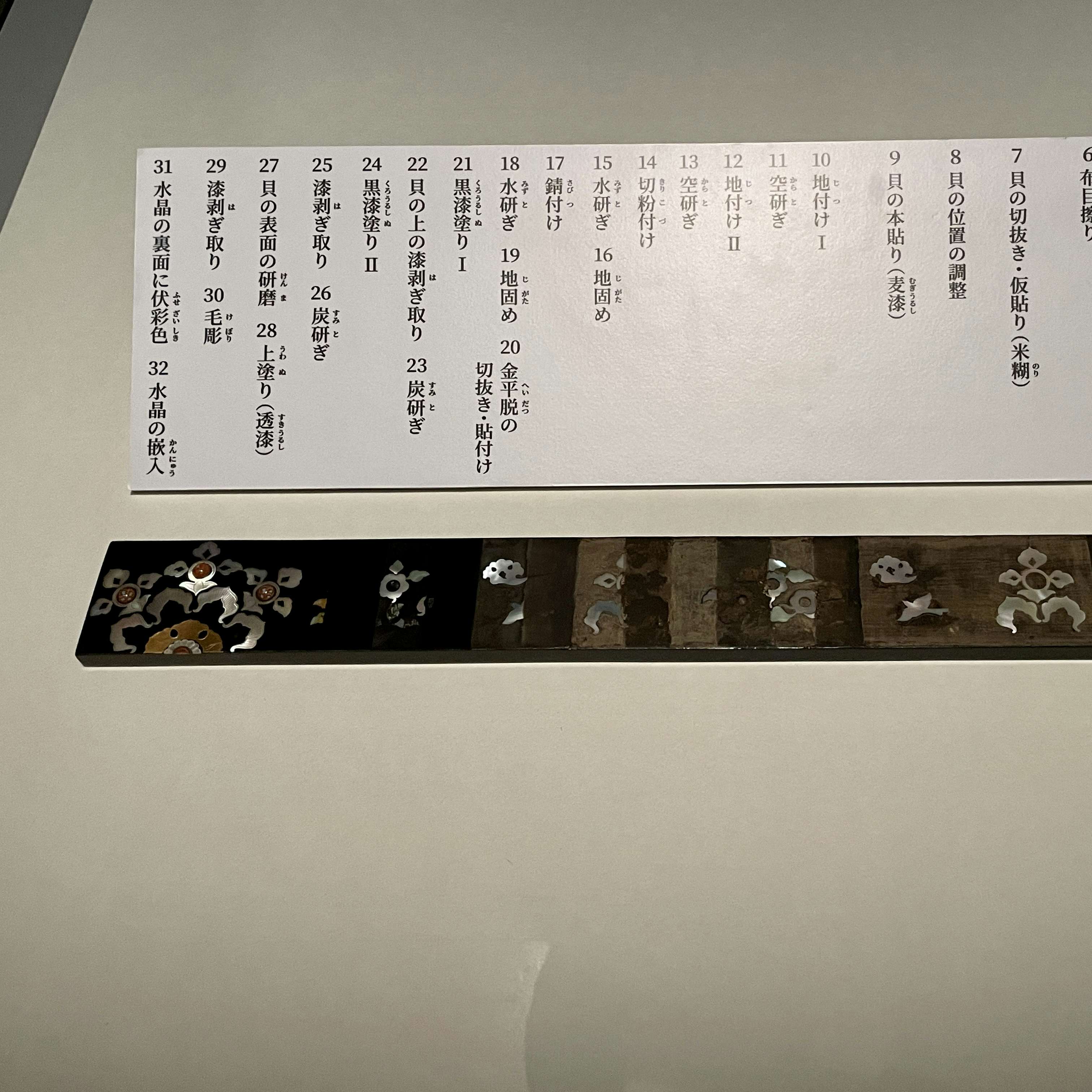

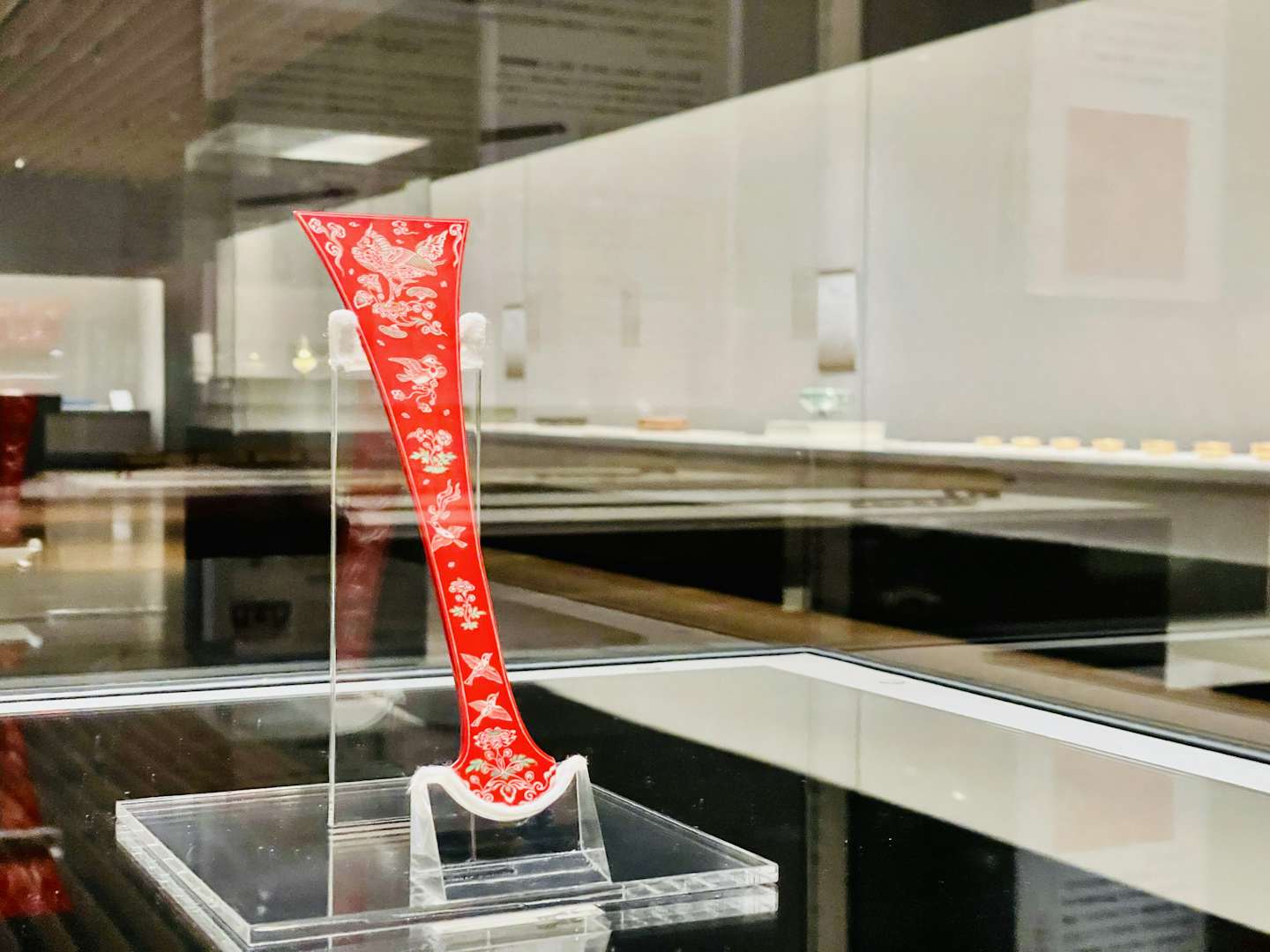

中国・唐からもたらされたとされる《螺鈿紫檀五絃琵琶》は、様々な技法によってその表裏が装飾されており、五弦の琵琶としては世界で唯一現存するもの。東大寺大仏に献納の際につくられた『国家珍宝帳』にも記載されており、まさに正倉院宝物を代表する逸品だ。この再現模造は、2011年から18年にかけ、じつに8年もの年月を費やしてつくられたもの。その撥(ばち)とともに、見事な装飾をじっくりと堪能したい。

このほか第一章では、東大寺大仏開眼会で用いられた伎楽の面や、衣装なども展示。調査によって明らかにされた鮮やかな天平時代の色彩は目を見張るものがある。

第二章では、正倉院に伝来した年中行事に用いられる儀式具や、東大寺ゆかりの仏具の再現模造を展示。仏前で用いた香の容器である《黄銅合子(おうどうのごうす)》は、じつに58枚もの部材で塔形の鈕(つまみ)をつくった精巧な作品だ。

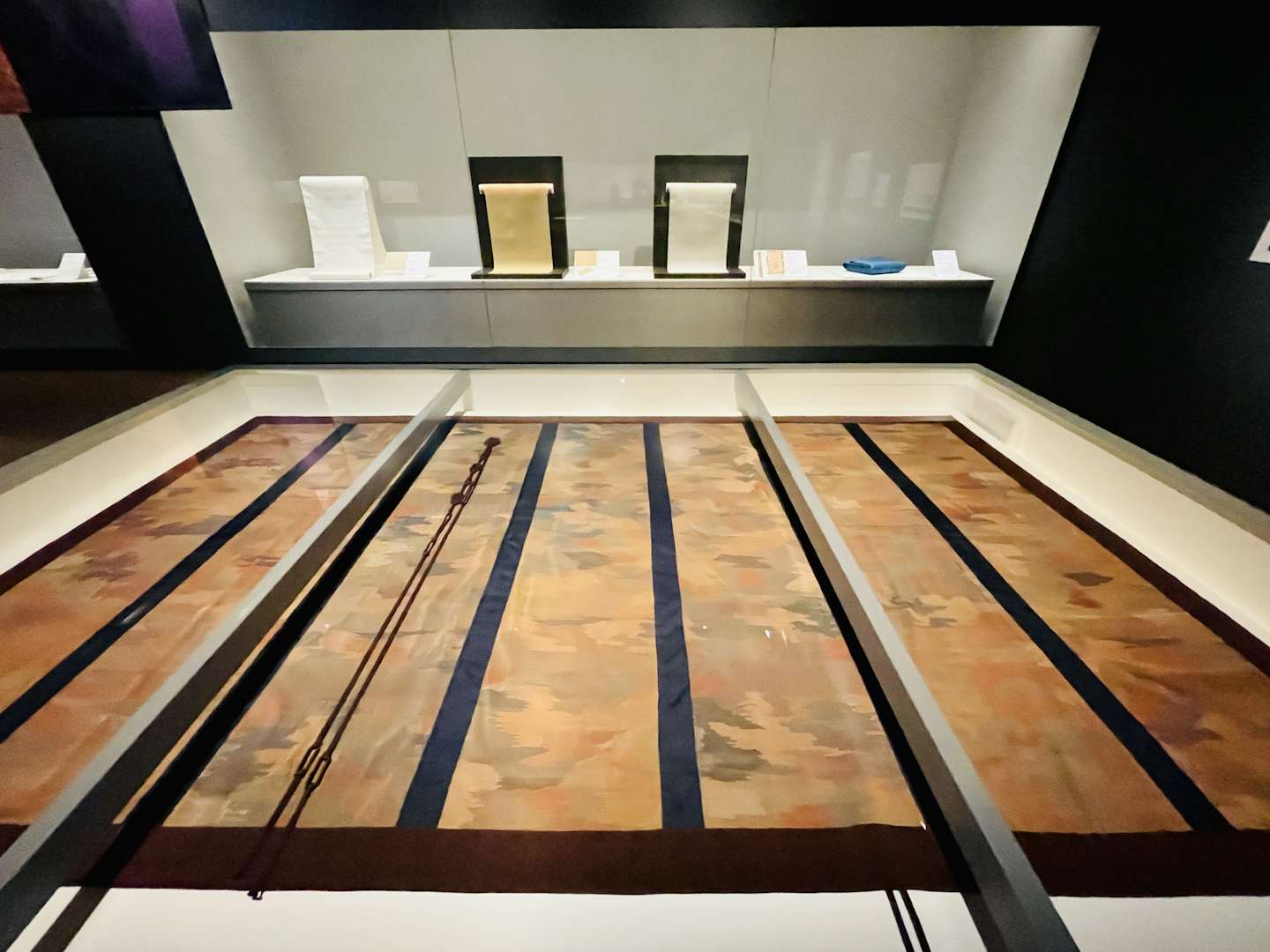

いまから約5〜6000年前に中国で始まったとされる養蚕は、日本においては奈良時代に全国的に行われるようになった。第三章は、こうした養蚕から生まれる絹織物の数々を紹介。『国家珍宝帳』の筆頭に記載されている聖武天皇御遺愛の袈裟《七条織成樹皮色袈裟》(2007-09)は、原宝物において欠損している構成の一部を再現。その成果を観察してほしい。このほか、複雑な文様や多彩な織り技法による復元品が並ぶ。

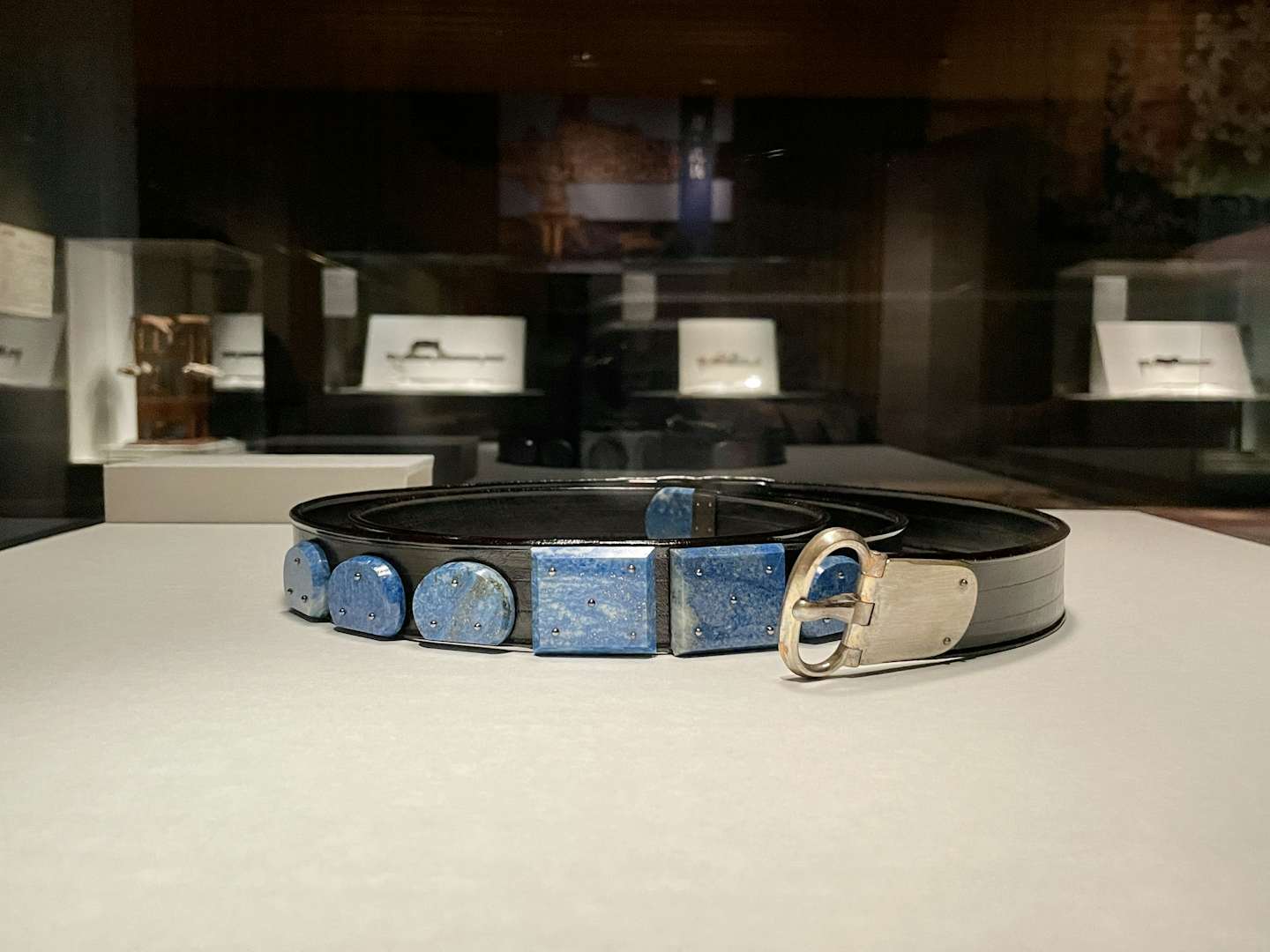

生活様式や習慣を物語る調度品や装身具。第四章では、そうした宝物の再現模造が展示される。例えば紺玉(ラピスラズリ)を施した帯《紺玉帯》(1980)は、原宝物は帯が断裂し一部が欠失しているものの、模造にあたっては正倉院に伝わる他の革帯を参考にし、欠失部分が補われたという。またこの《紺玉帯》を収めた《螺鈿箱》(1976-77/1979)は、原宝物は正倉院宝物でも数少ない漆地螺鈿による作品。表面には伏彩色を施した水晶がはめ込まれ、じつに華やかだ。

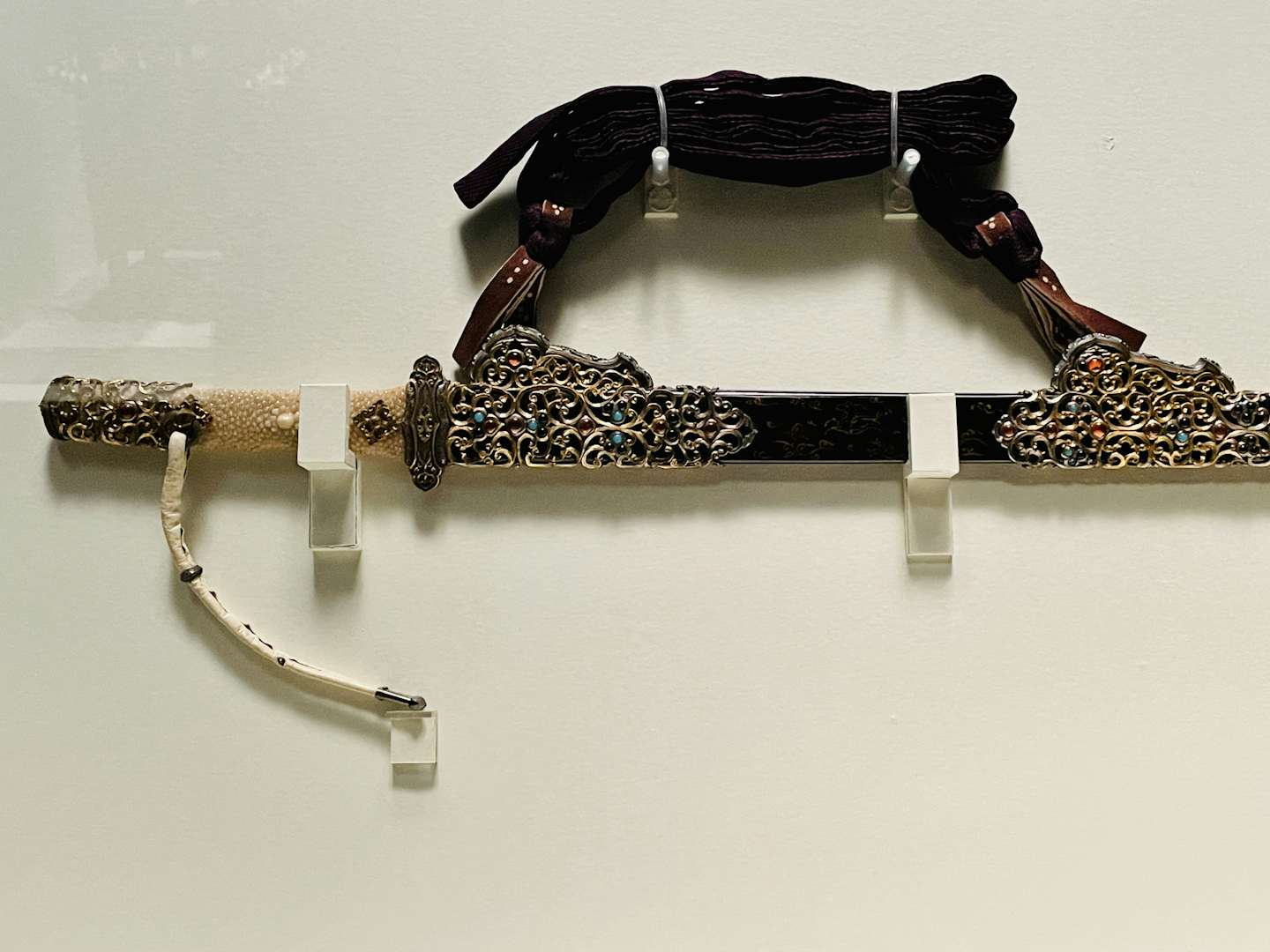

正倉院には現在55口の大刀が残るが、そのなかには儀式で使われた装飾性豊かなものもある。第五章では、正倉院の大刀のなかでももっとも装飾性が高い『国家珍宝帳』記載の《金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんかざりのからたち)》(聖武天皇の儀式用大刀)は必見だ。杷(つか)は木心に鮫皮を貼り、鞘は木地の表面に薄い動物の皮を貼り、黒漆を施し、金蒔絵で鳥獣や唐草、花雲などの文様が描かれている。また唐文様が透彫りされた金具が柄頭をはじめ5箇所に被されており、そこに水晶玉やガラス玉などがはめ込まれている。

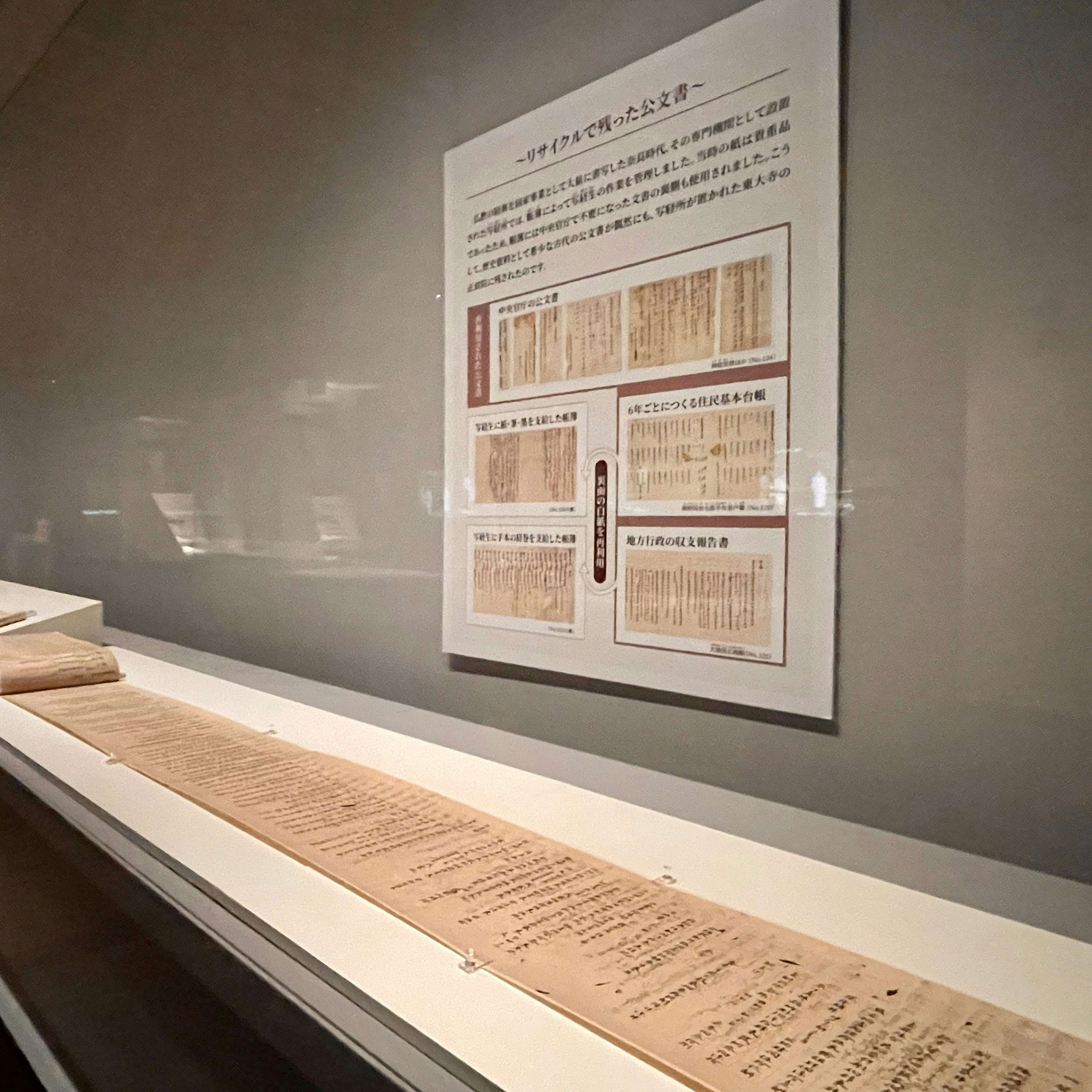

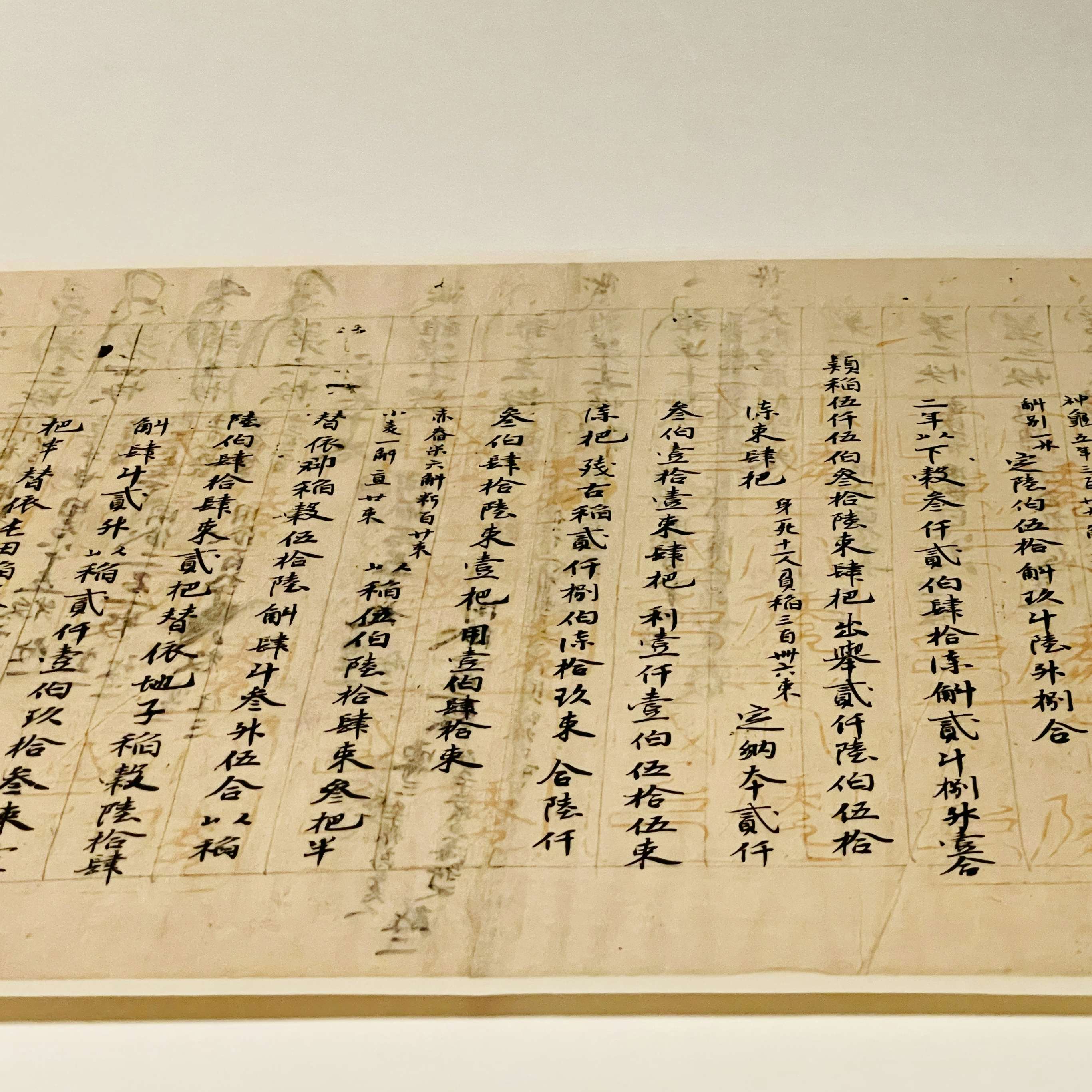

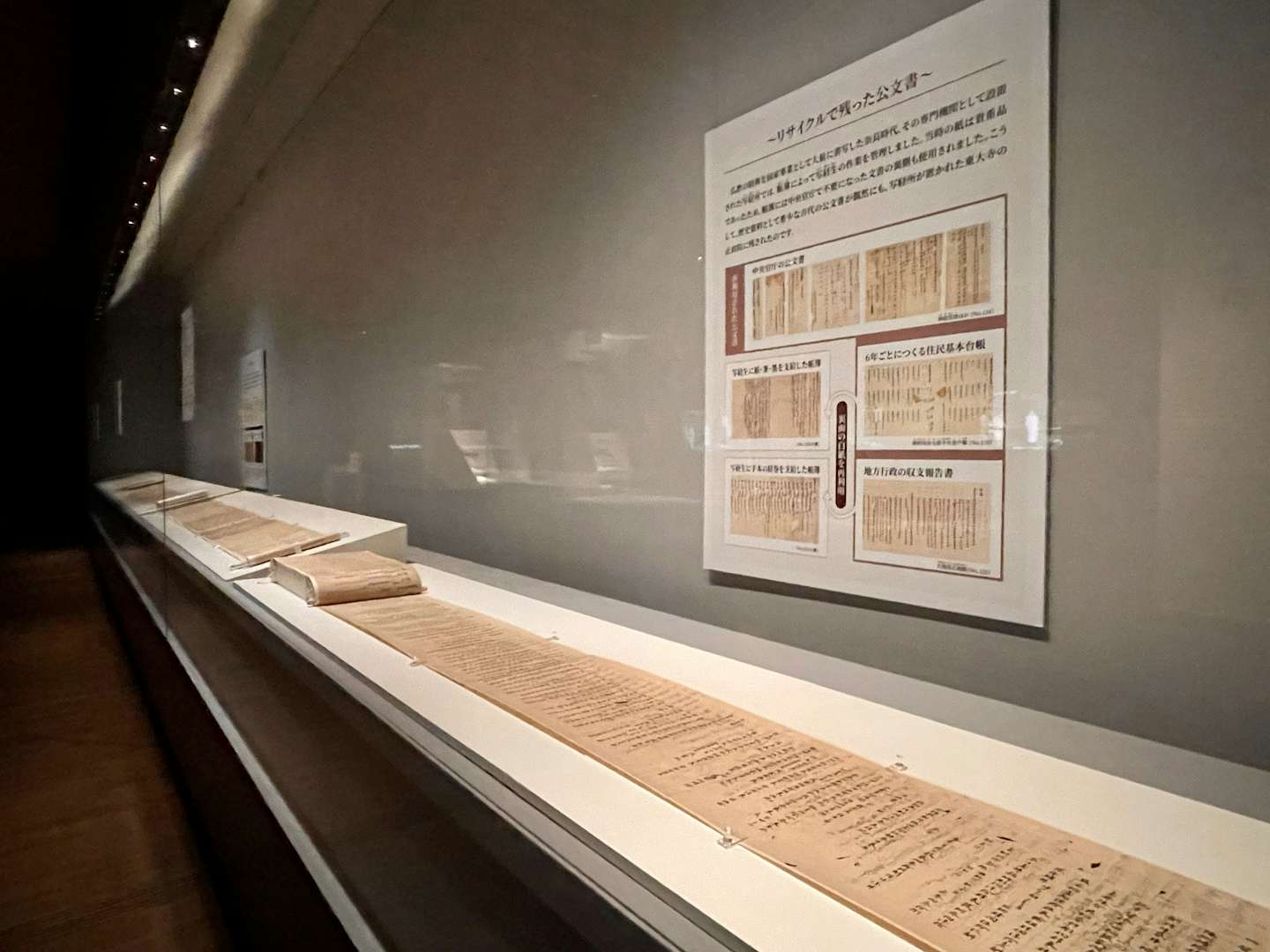

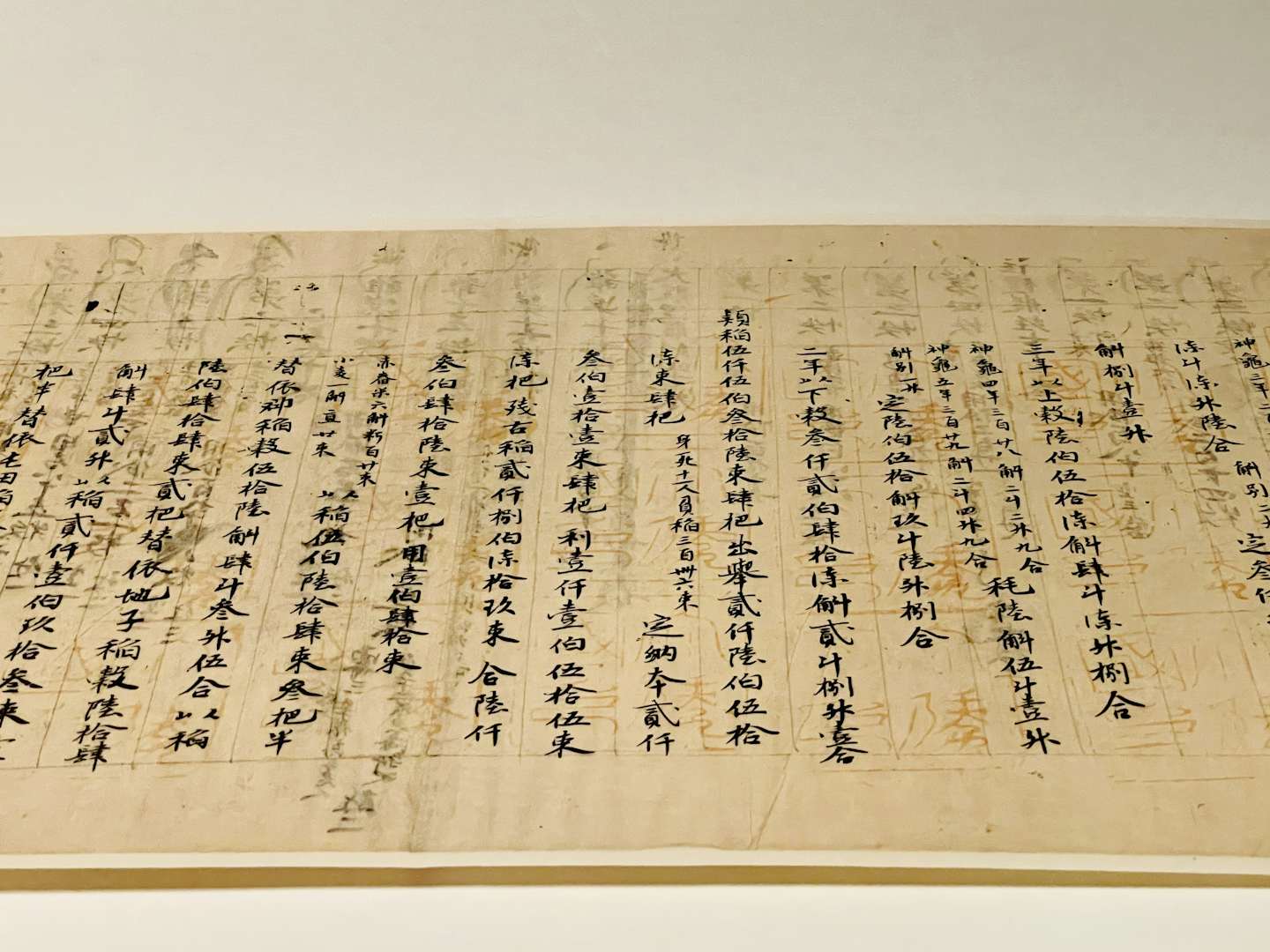

展覧会の最後を締めくくるのは「筆墨」。正倉院文書は東大寺写経所が伝えた帳簿群が中心となっているが、その文書はよそで使われた紙の裏を再利用するケースが多かったという。そのため、多種多様な文書が残されている。ここでは、その再利用の過程も垣間見える。

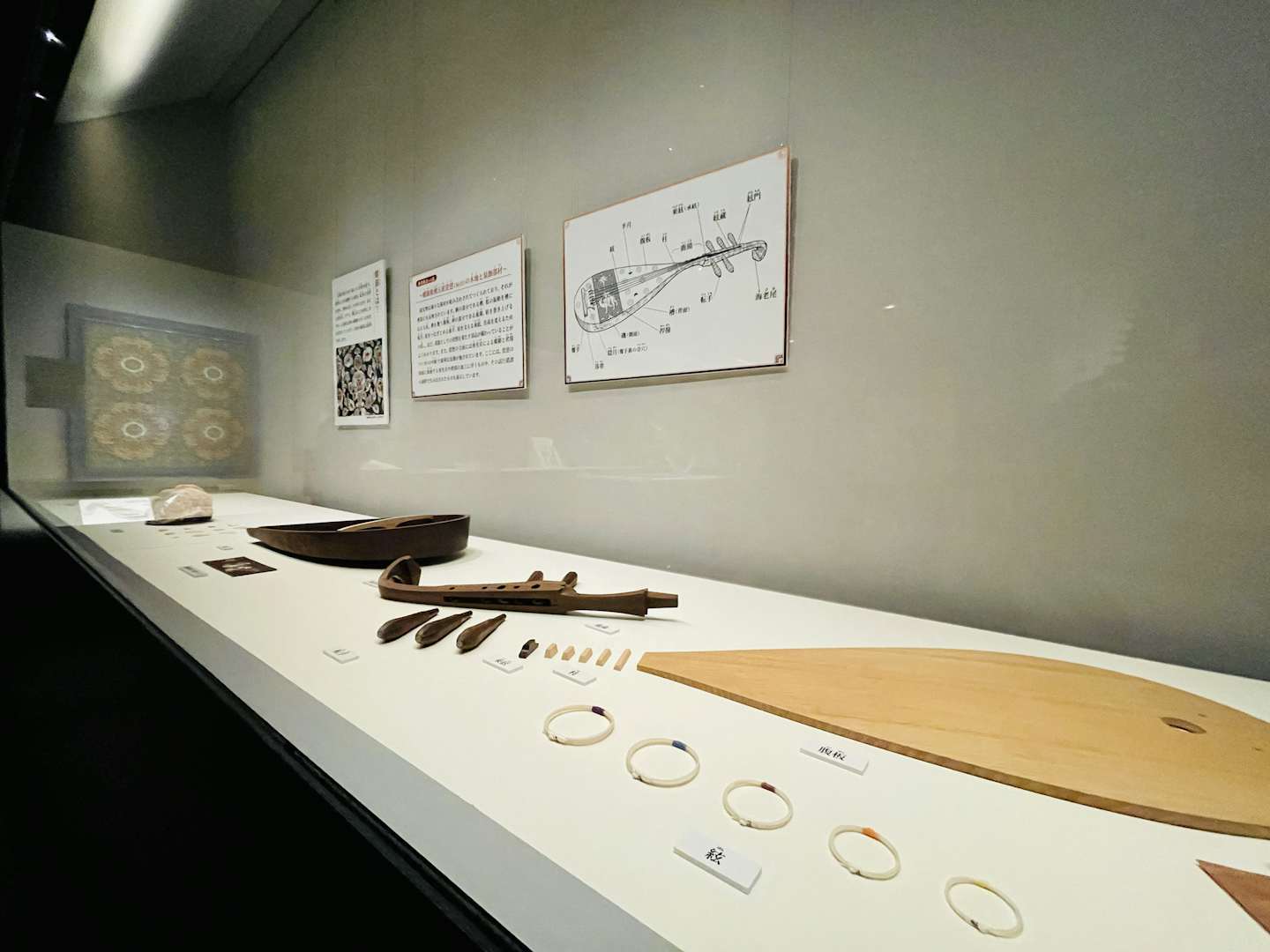

本展は、再現模造の展示というだけでなく、その製作過程が紹介されている点にも注目だ。例えば、《模造 螺鈿紫檀五絃琵琶》についてはそのパーツや原材料、製造過程の映像も展示。模造製作がいかに高度な技術を要するものなのかをうかがい知ることができる。

正倉院保存課長・飯田剛彦は、正倉院宝物の再現模造の役割について、「宝物に代えて積極的に公開することや万が一のためのスペア、失われた技法の再発見などのため」だと話す。経年劣化している原宝物に対し、再現模造は製作当初の姿を伝えるものであり、「ストレートにその素晴らしさを鑑賞できる」(飯田)ものだ。古代の技術とそれを再現した現代の作家たちの高い技術。その両方に思いを巡らせたい。