「ミロ展―日本を夢みて」が開幕。Bunkamura ザ・ミュージアムで見るミロと日本の絆

現代スペインの巨匠として知られるジョアン・ミロと日本の深いつながりを紐解く展覧会「ミロ展―日本を夢みて」が、Bunkamura ザ・ミュージアムで開幕した。本展の見どころをレポートで紹介する。

ピカソと並び、スペインの巨匠として知られているジョアン・ミロ(1893~1983)。その日本との関係に焦点を当てた展覧会「ミロ展―日本を夢みて」が、東京・渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開幕した。

国内では20年ぶりとなるミロの大規模な回顧展となる本展は、若き日の日本への憧れを象徴する初期作品から代表作、そして日本で初めて展示された作品を通し、ミロと日本の関係に迫るもの。また、画家本人のアトリエにあった日本の民藝品や批評家・瀧口修造との交流を示す資料なども会場に並んでおり、ミロと日本の深いつながりを紐解き、ミロを新たな角度から紹介することを試みる。

展覧会のオープニングに際して本展を企画した学芸員・副田一穂(愛知県美術館 主任学芸員)と宮澤政男(Bunkamura ザ・ミュージアム 上席学芸員)によるギャラリートークが開催。本展の企画について、副田は次のように話した。

「ミロは日本好きだったということは紹介されてきていた。ミロがどのぐらい日本好きだったのか、日本の具体的に何が好きで誰と会っていたのかなどを丹念にたどっていくというのが、この展覧会の発端だった。ミロの生涯を回顧展的にたどりながらも、いっぽうでその日本との関係をひとつの筋として通していくようなかたちで会場を構成している」。

会場は、「日本好きのミロ」「画家ミロの歩み」「描くことと書くこと」「日本を夢みて」「二度の来日」「ミロのなかの日本」の6章と補章「ミロのアトリエから」で構成されている。

副田は、「(ミロの作品を)ぱっと見たときに『そこが確かに日本の影がある』『ある作品が日本っぽい』というのはじつはないが、よくよく調べていくと、その裏側にどうしても日本の影がちらつくようなところがある。それを今回ちゃんとご紹介できるのではないか」と、本展の意義を強調。

第1章では、ミロが日本への関心を直接的に画面に反映させた作品が展示。例えば、親友リカルの肖像の背景に浮世絵をコラージュした《アンリク・クリストフル・リカルの肖像》(1917)は、ミロと日本のつながりを示す出発点でもあった。そのほか、異国情緒を感じさせる扇子が描かれた《赤い扇》(1916)や、歌川国虎《近江八景》の土坡表現と意外な類似性のある《シウラナの教会》(1917)など若き日の作品からも、ミロの日本への興味がうかがえるだろう。

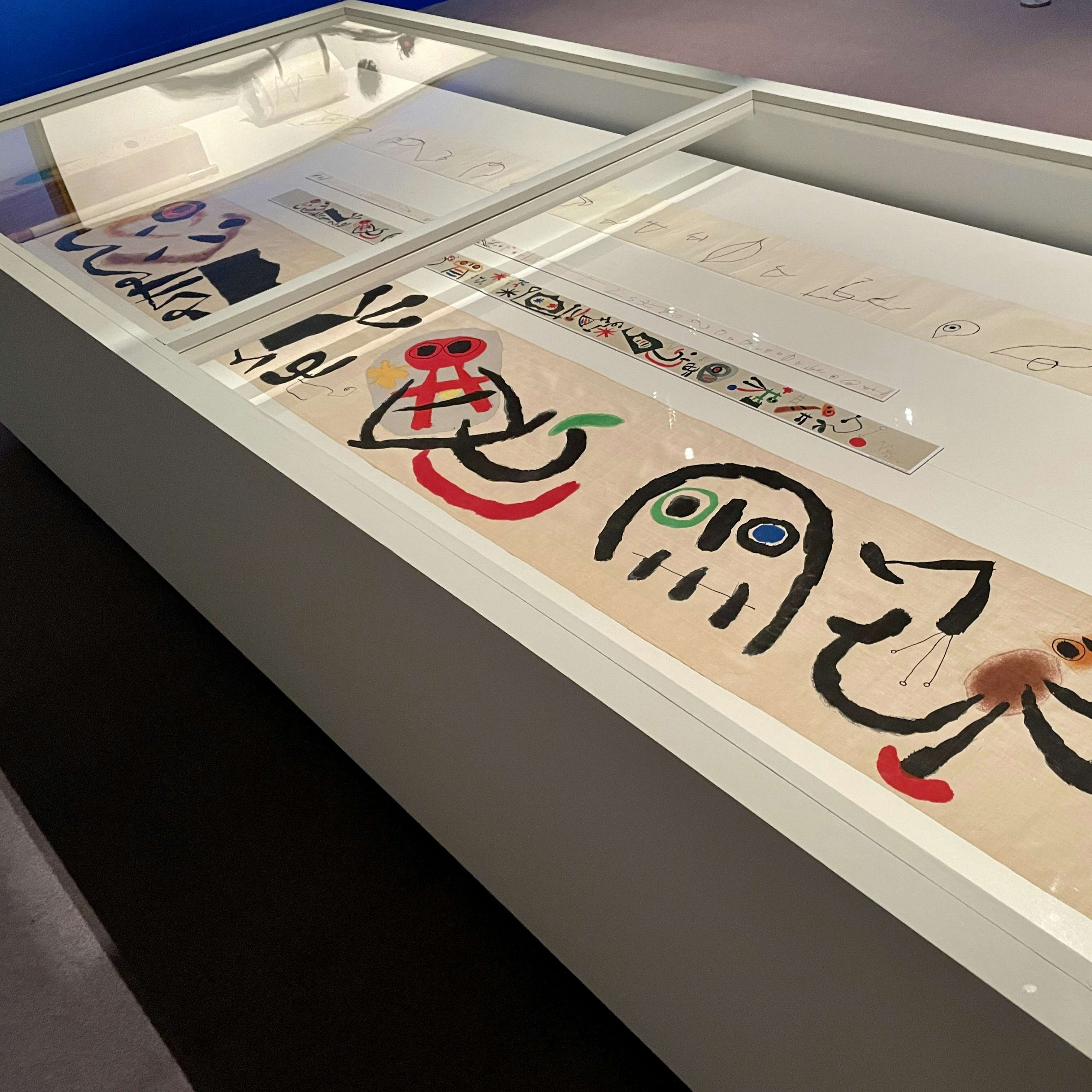

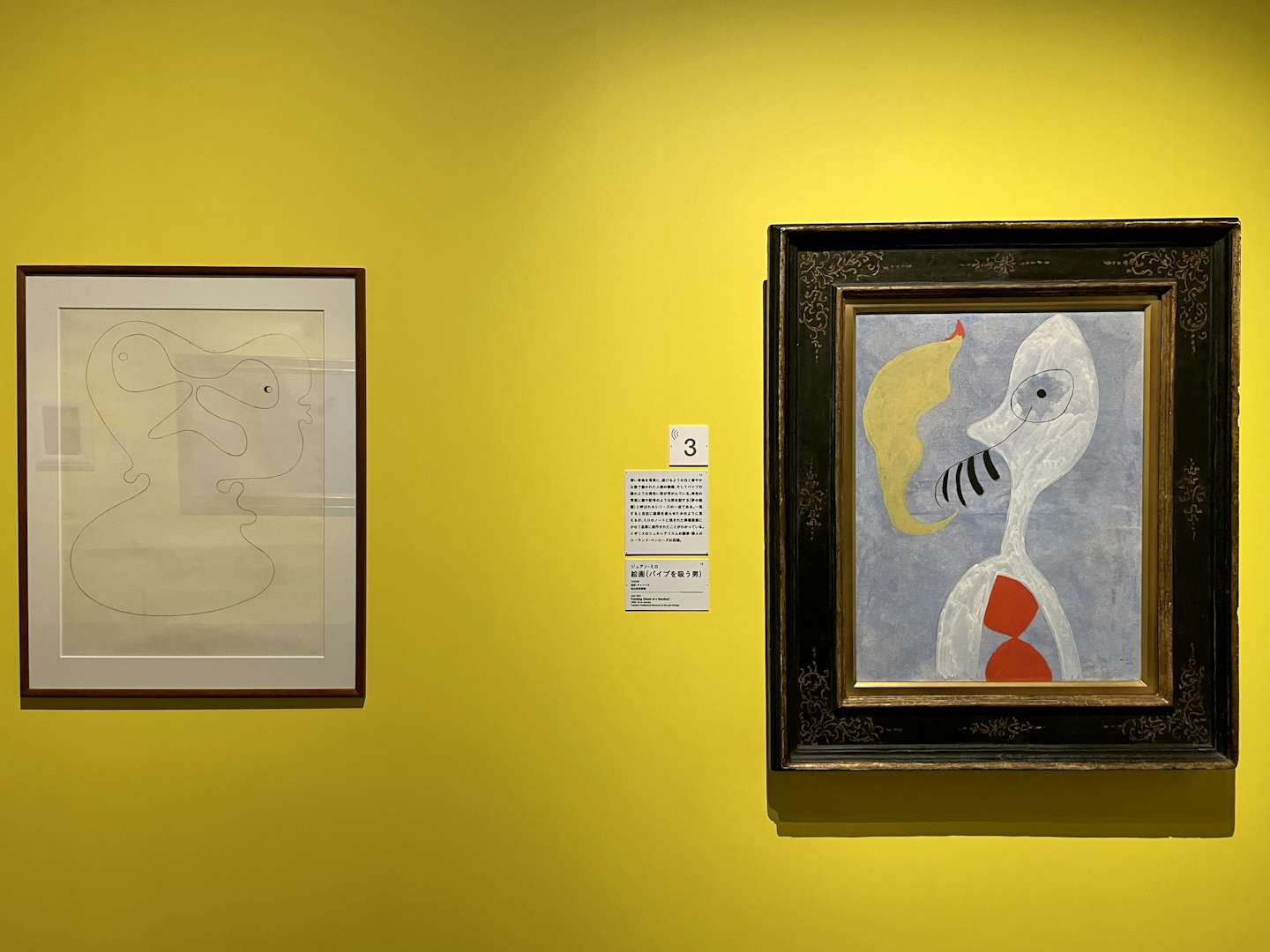

第2章では、薄い青の背景に細い線などを配した「夢の絵画」と呼ばれる代表作シリーズや、一般的な画材ではない素材を効果的に用いた作品などが紹介。続く第3章では、画面にたくさんの文字を配することで、それがひとつの詩をなしているような「絵画=詩」シリーズに注目している。

第3章に展示された本展の見どころのひとつで、絵画と文字を独自の表現で描いた《絵画(カタツムリ、女、花、星)》(1934)は、56年ぶりの来日となった。隣に並んだ《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》(1945)では、書のような自由闊達な黒い線と、従来からの細い描線による人物たちが共存するように描かれている。

スペイン内戦後、ミロは陶器制作に熱中するようになった。第4章では、旧友で日本文化に造詣が深い陶芸家ジュゼップ・リュレンス・イ・アルティガスとともに制作された数々の陶器作品にとくに注目してほしい。

1962年に国立西洋美術館などで開催された日本初の大規模なミロ展「ミロ版画展」に続き、66年に国立近代美術館で回顧展が開催され、その開幕にあわせてミロは念願の初来日を果たした。2週間ほどの滞在中、京都・龍安寺や日本民藝館を訪問した写真資料や、毎日新聞東京本社(パレスサイドビルディング)を訪ね、建物竣工を祝った前衛書道的な作品《祝毎日》(1966)、そして69年に日本万国博覧会のためにふたたび訪日したときの関連資料などが、第5章で見ることができる。

2度の日本滞在は後にミロの制作にどのような影響を及ぼしたのだろうか? 第6章では、モノクロームの墨絵のような「絵画」シリーズ(1973頃)をはじめ、ミロが日本で得た様々な刺激を自らの内側に溜め込んで、自分なりのかたちへと昇華した数々の作品が並んでいる。

副田は、「(ミロは)若い頃、ジャポニスム的で北斎など非常に有名な画家のことを敬愛して知っていたが、だんだん自分なりに日本を咀嚼して学んでいき、独自の境地に達しているようなところが非常に面白いと思う」と語る。

ピカソと並んで日本で広く知られているスペイン人画家のひとり、そして日本と相思相愛の関係もあったミロ。その生涯を「日本とのつながり」という独特の視点からたどる本展をぜひ会場で堪能してほしい。