いまこそ伝えたい安寧の願い。東博の特別展「空也上人と六波羅蜜寺」で見る平安・鎌倉の名像と仏教思想

《空也上人立像》をはじめ、六波羅蜜寺が所蔵する彫刻の名品を紹介する特別展「空也上人と六波羅蜜寺」が東京国立博物館で開幕。会場の様子をレポートする。

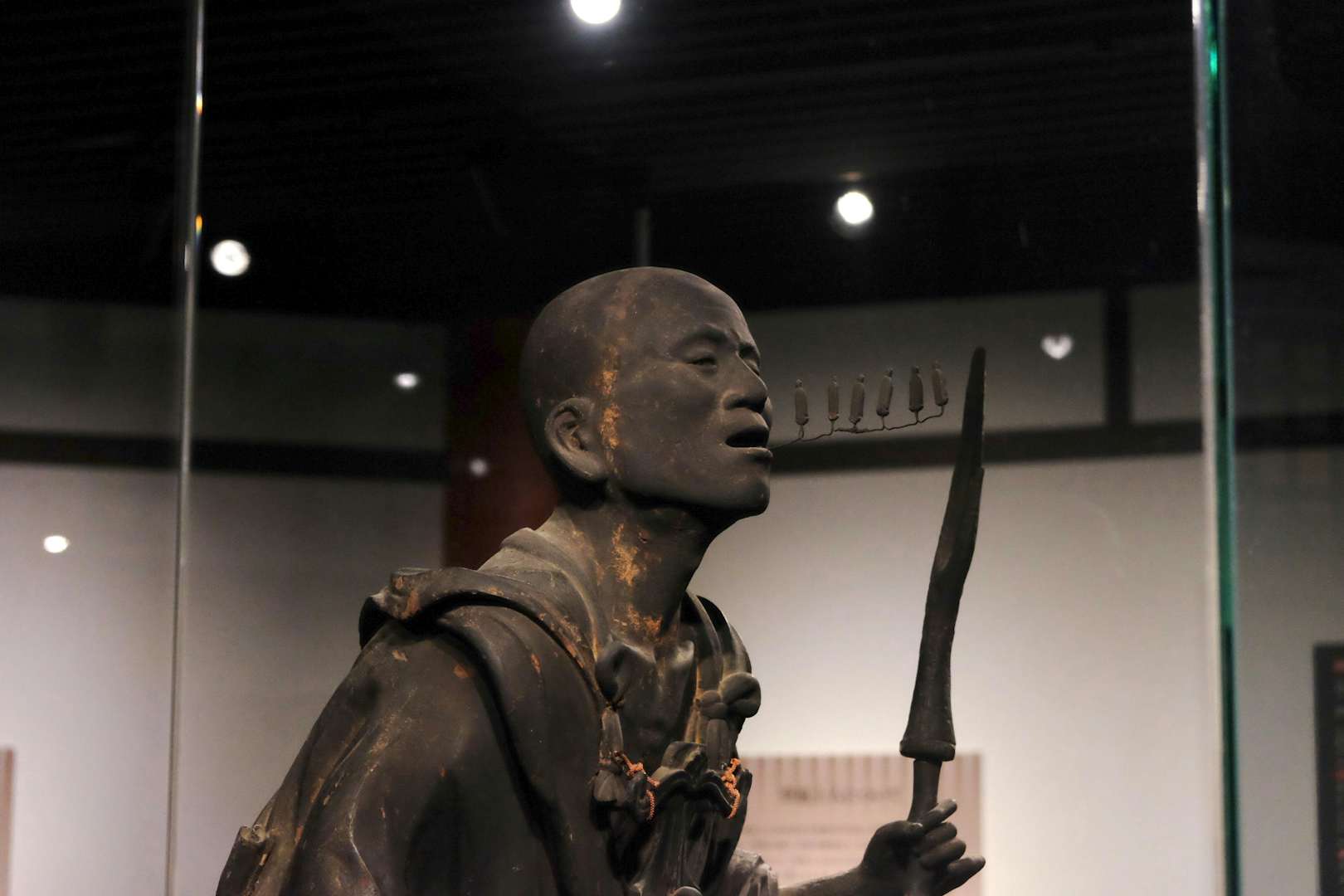

「南無阿弥陀仏」と唱えることで極楽往生を願う阿弥陀信仰を、いちはやく広めた平安時代の僧・空也上人。その姿を彫像した重要文化財の《空也上人立像》は、日本史の教科書などで目にした人も多いはずだ。この《空也上人立像》をはじめ、空也上人が創建した六波羅蜜寺が所蔵する彫刻の名品を紹介する特別展「空也上人と六波羅蜜寺」が東京国立博物館で開幕した。会期は5月8日まで。

空也上人が京都・東山に西光寺(のちの六波羅蜜寺)を創建したのは、平安時代なかばの951年。当時の京都では疫病が流行しており、空也上人はこの疫病が収まり、世の中が穏やかになるようにとの願いから《十一面観音菩薩立像》を造像(六波羅蜜寺の秘像として現存)、西光寺を創建した。《空也上人立像》は、それから250年以上の時を経た鎌倉時代に制作されたものだ。

この立像の作者は運慶の四男である康勝とされる。造像当時、すでに過去の名僧となっていた空也上人ではあるが、その姿を写実的で実在感あふれる造形で表現している。いっぽうで、口から念仏が仏のかたちとなって出ていくという想像力をかき立てる表現も、本像を印象づける特徴のひとつだ。リアリティと創造性が同居する本像からは、鎌倉時代の仏師たちの技術とともに発想の豊かさを感じることができるだろう。

同じく六波羅蜜寺に納められている重要文化財《四天王立像》も、本展の見どころだ。四天王像のうち「持国天」「広目天」「多聞天」は空也上人が造像を発願したものとされ、平安時代当時の一木造りの技術と表現をいまに伝えてる逸品だ。

また、この四天王像を左右に配したかたちで展示されているのが、同じく重要文化財の《薬師如来坐像》だ。頭体部の中央で左右を接合する寄木造によってつくられており、往時の技術がうかがえる。

会場ではほかにも、六波羅蜜寺に納められている多様な名像を見ることができる。平安時代を代表する仏師、定朝の作と伝えられ、平安彫刻の華やかな表現をうかがわせる《地蔵菩薩立像》や、卓越した写実の妙が感じられる運慶の《地蔵菩薩坐像》は、各時代の表現の潮流がよく現れた逸品だ。

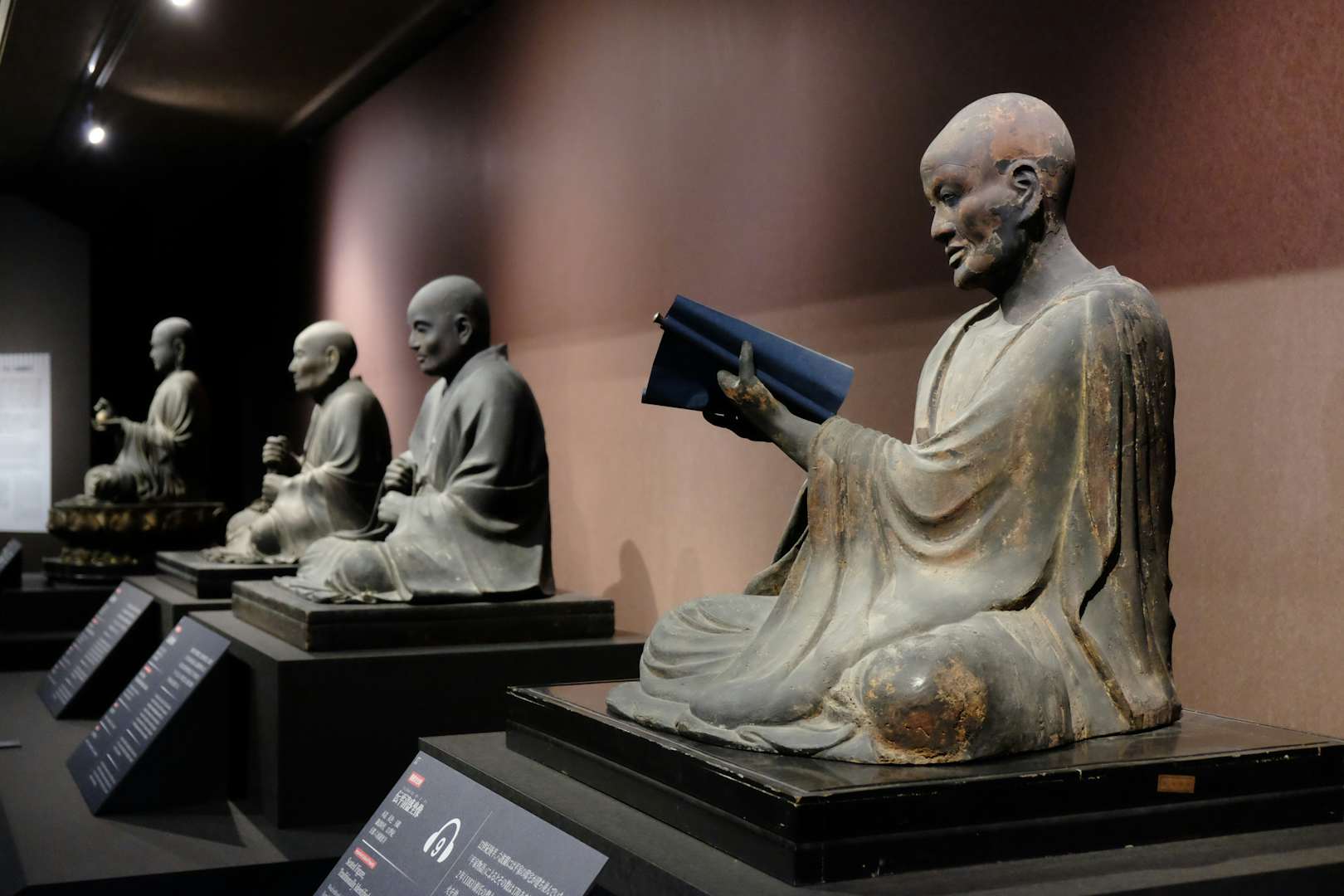

また、平清盛の像と伝えられる鎌倉時代の《伝平清盛坐像》は、僧侶の姿で巻物を持って座った、独特の姿勢でつくられている。その姿をふくめていまだ成立に謎が多いという本像だが、鎌倉幕府成立後に清盛の鎮魂のために造像されたと考えられている。

冥界に近いと考えられた六波羅蜜寺の歴史を知ることができる展示にも注目だ。冥界の王である閻魔王を表した《閻魔王坐像》や、南宋から元にかけての寧波で活躍したとされる陸信忠の、地獄を描いた図《十王図》などは、仏教思想における死後の世界を知る手がかりになるはずだ。

平安から鎌倉へと時代を経ても、創建者・空也上人の安寧への思いを伝え続けた六波羅蜜寺。同寺院に長く伝えられてきた仏教彫刻の名品を、込められた願いとともに鑑賞できる展覧会だ。