著名な印象派作品から洋画の知られざる逸品まで。泉屋博古館東京で「光陰礼讃 モネからはじまる住友洋画コレクション」を見る

泉屋博古館東京のリニューアル・オープン記念展第2弾として、フランスの印象派や古典派の作品とその影響を受けた洋画家たちの作品が紹介される展覧会「光陰礼讃 モネからはじまる住友洋画コレクション」が開幕した。会期は7月31日まで。

泉屋博古館東京のリニューアル・オープン記念展第2弾となる、館蔵の名品を紹介する展覧会「光陰礼讃 モネからはじまる住友洋画コレクション」が開幕した。会期は7月31日まで。

泉屋博古館が蒐集する住友コレクション。その一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が1897年(明治30年)の欧米視察中のパリで、クロード・モネの油彩画2点を入手したことから始まった。

19世紀末当時のフランス絵画は、印象派の台頭とともに古典的写実派が次第に衰退していった時代となる。住友洋画コレクションはこの時代の印象派と古典派の作品がともに揃って収集されているところに特徴がある。

展覧会は5部構成となっており、印象派と古典派の作品とともに、それぞれの作風に影響を受けながらも独自の作風を追い求めた洋画家たちの作品が紹介される。その見どころをレポートしたい。

第1章「光と影の時代─印象派と古典派」の冒頭では、住友洋画コレクションの礎となったモネの2点の作品《サン=シメオン農場の道》(1864)と《モンソー公園》(1876)が展示されている。印象派の先駆けとされるウジェーヌ・ブーダンとモネが師弟の関係を深めたサン=シメオン農場を描いた前者と、モネが第2回印象派展をきっかけに少しづつ支持を集め始める時期の後者。10余年の時を経て描かれた2作品からは、初期のモネの画業が移り変わっていく様を観察できる。

いっぽうの古典的な絵画作品では、ジャン=ポール・ローランスに注目したい。フランス・アカデミーで活躍したローランスは、ドラマティックなモチーフを深い陰影で描いた作品を残した。《マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち》(1877)は、フランス革命戦争で武勲を立てた若き将軍であるマルソーの死を、敵国であるオーストリアのカール大公が悼む場面を描いたもの。本作は普仏戦争に敗れた後のフランスの国民感情をもり立てるために描かれたといえ、その重厚な作風は印象派の諸作と比較するとより興味深い。

第2章「関西美術院と太平洋画会の画家たち」では、印象派や古典派をフランスで学んで帰国した日本の画家たちが、いかなる作品をつくりあげていったのかを追う。

前述のローランスに師事した鹿子木孟郎は、自身の留学資金の支援援助の見返りに住友の西洋絵画収集に尽力した人物だ。住友の西洋絵画コレクションは、この鹿子木の仲介によって集められたものが多数ある。鹿子木はフランス古典派の写実表現を追求した画家で、この章で展示されている《ノルマンディーの浜》(1907)は、その技術が結実したものといえる。

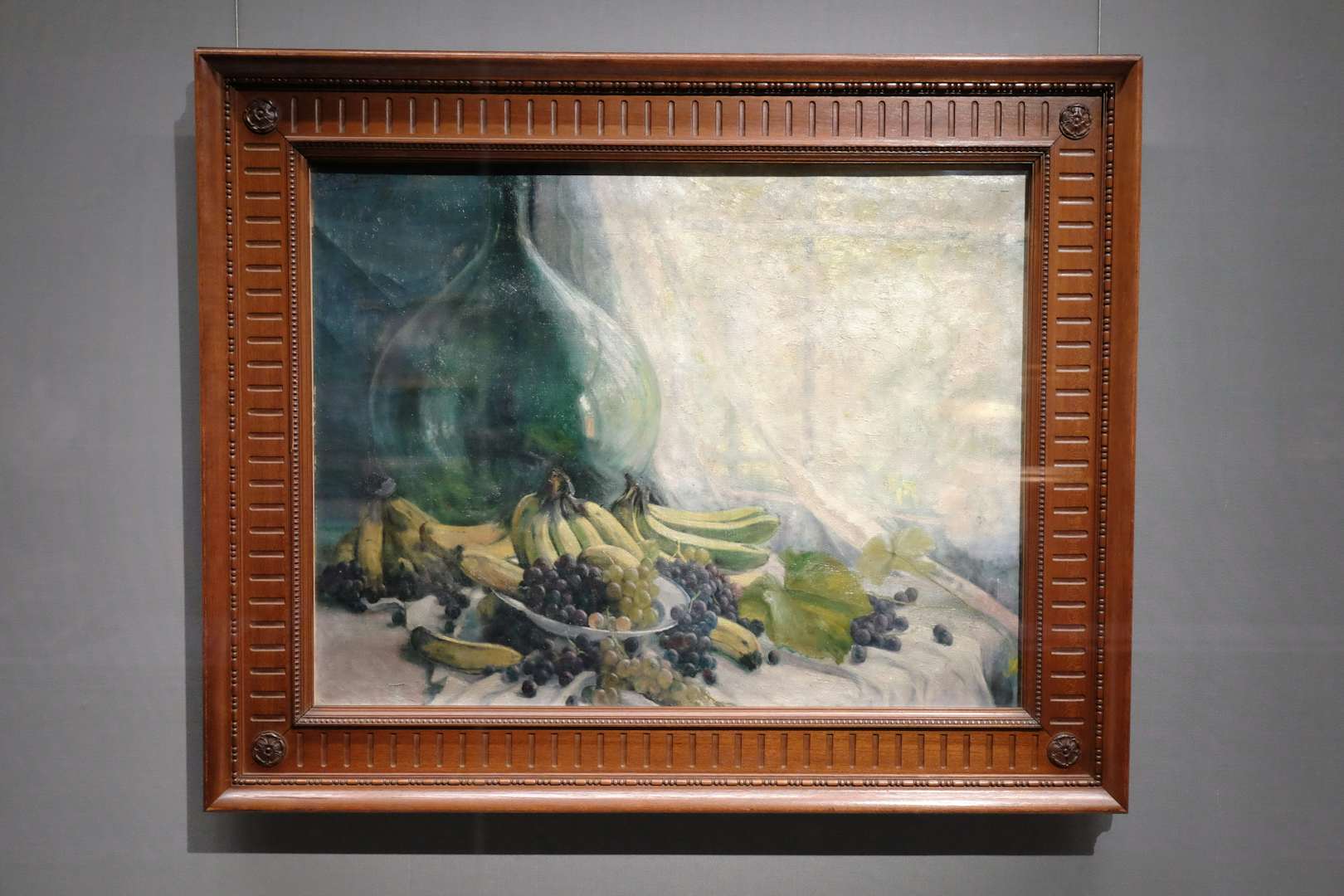

また、この章ではこれまで広く紹介されてこなかったものの、佳作を多く残した画家たちの作品にも注目したい。パリのクリッシー油絵研究所で学んだ仙波均平は、慶應義塾普通部の図面教師となり駒井哲郎らを教えた画家だ。仙波による《静物》(1910)は、鋭く描きわけられたモチーフの質感が印象的だ。

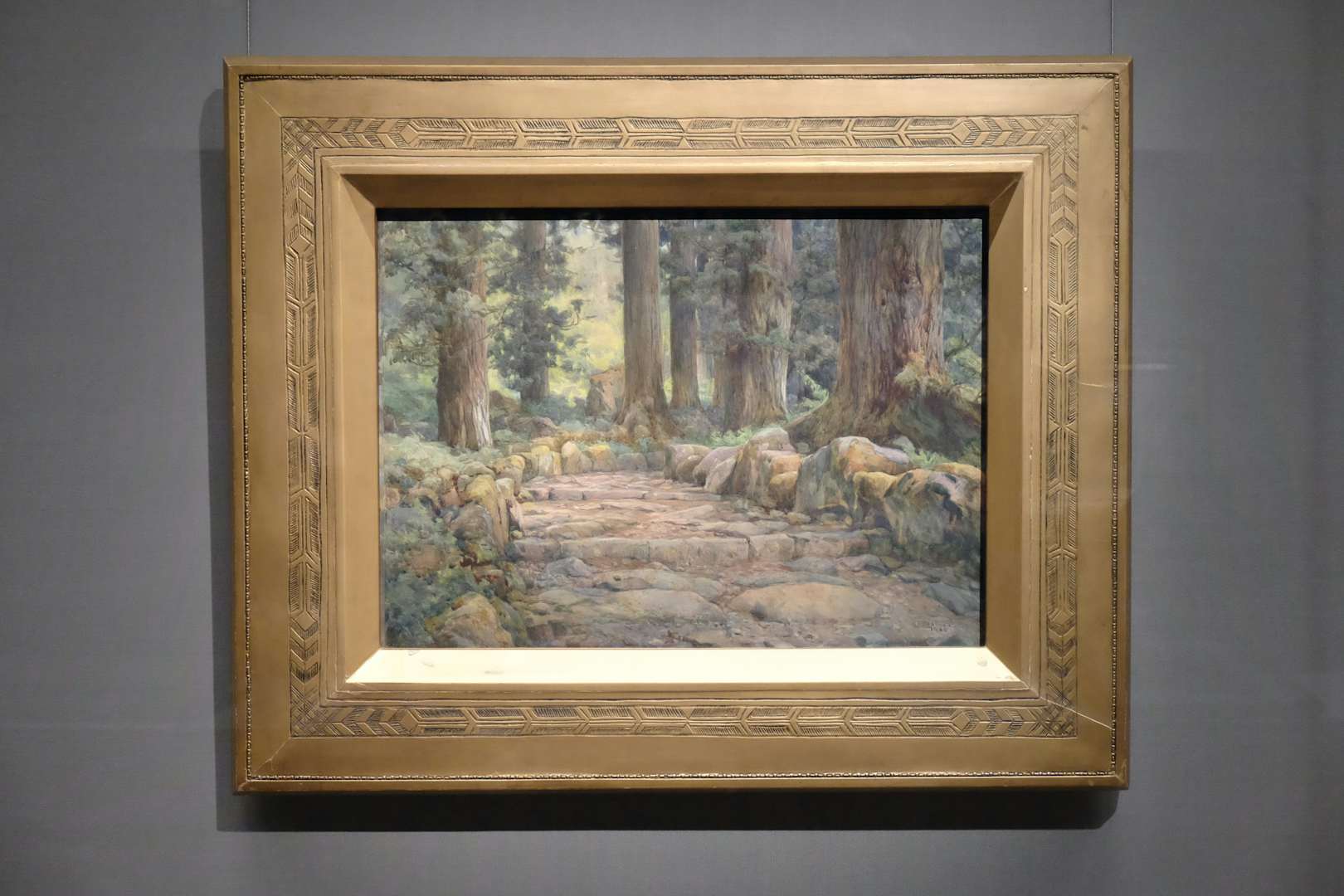

版画で著名な吉田博の妻である吉田ふじをの《神の森》(1910)も見逃すには惜しい作品だ。第4回文展で褒状となった水性で描かれたとは思えないほどの深みのある色使いが目を引く本作は、博とともにアメリカに渡り活躍したその実力をいまに伝える逸品といえる。

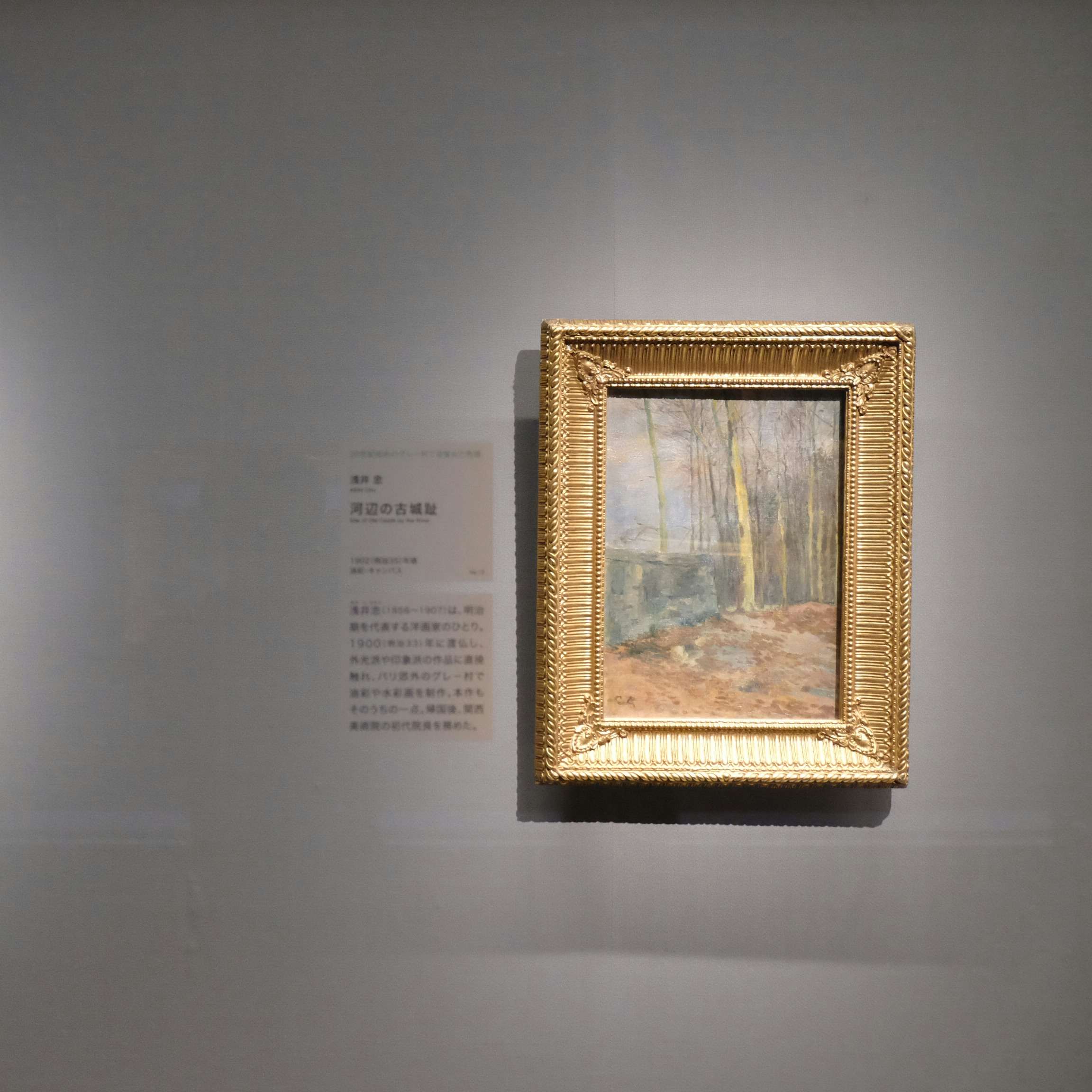

ほかにも浅井忠の繊細な色使いが光る水彩作品や、新聞雑誌のコマ絵で竹久夢二と人気を二分した早生の画家・渡辺與平の美人画など、美術史においては無視できない作品群が見どころだ。

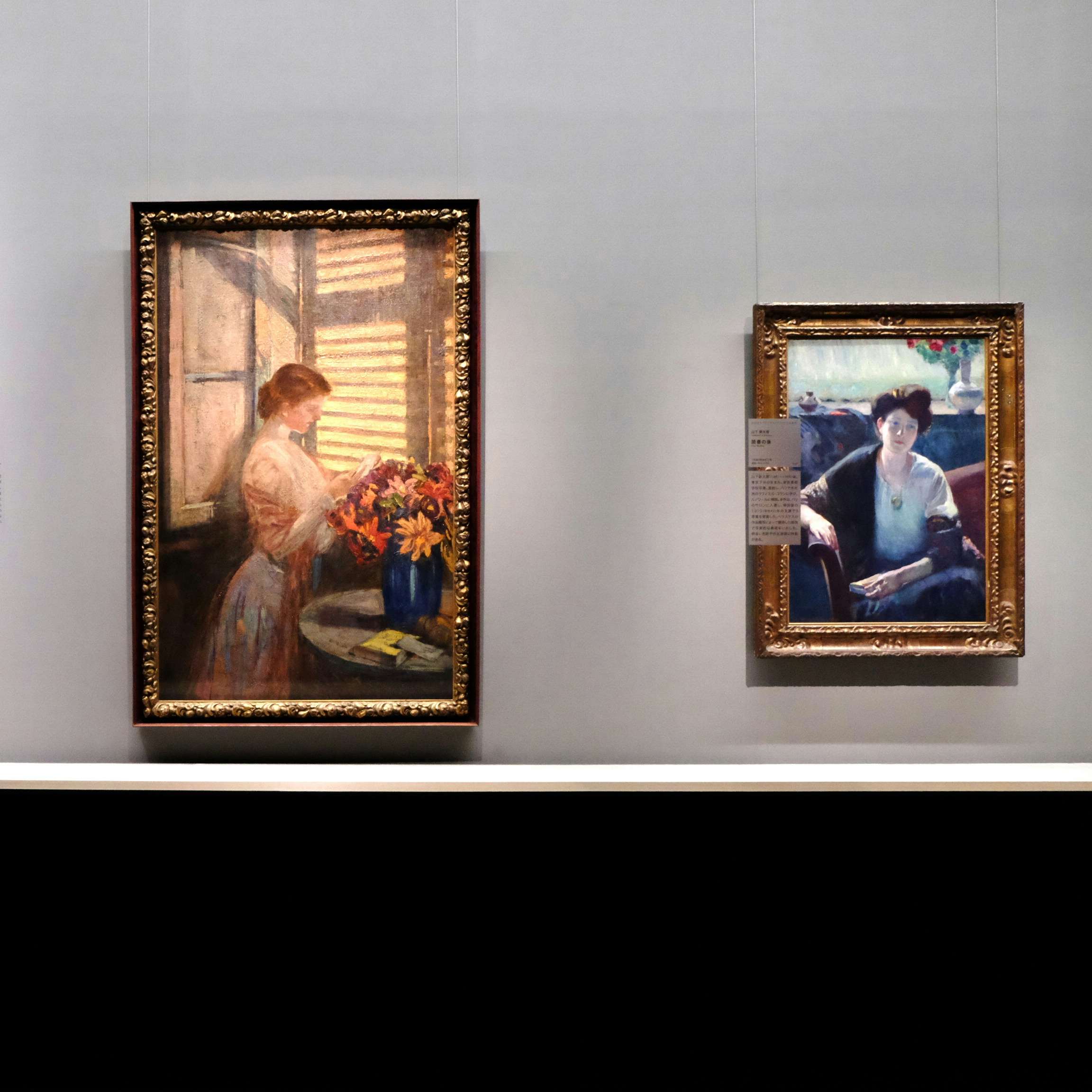

第3章「東京美術学校派と官展の画家」では、「近代洋画の父」である黒田清輝に師事してのちに同校の教授となった藤島武二の作品や、黒田や藤島に学んだ山下新太郎、和田栄作、岡田三郎助らの作品を見ることができる。

この章で紹介される作家のなかでも、齋藤豊作の作品は強い印象を残す。齋藤はアンリ・マルタンなどに学びながらもその画法を独自に咀嚼していった画家で、出展の《秋の色》(1912)では油絵具そのものの色彩を活かした点描が鮮やかだ。齋藤は「二科会」を有島生馬や坂本繁二郎などと立ち上げた画家であるが、やがてフランスの色彩を求めてふたたび渡仏、長谷川潔などの若い渡仏画家たちを支援しながら終生暮らした。

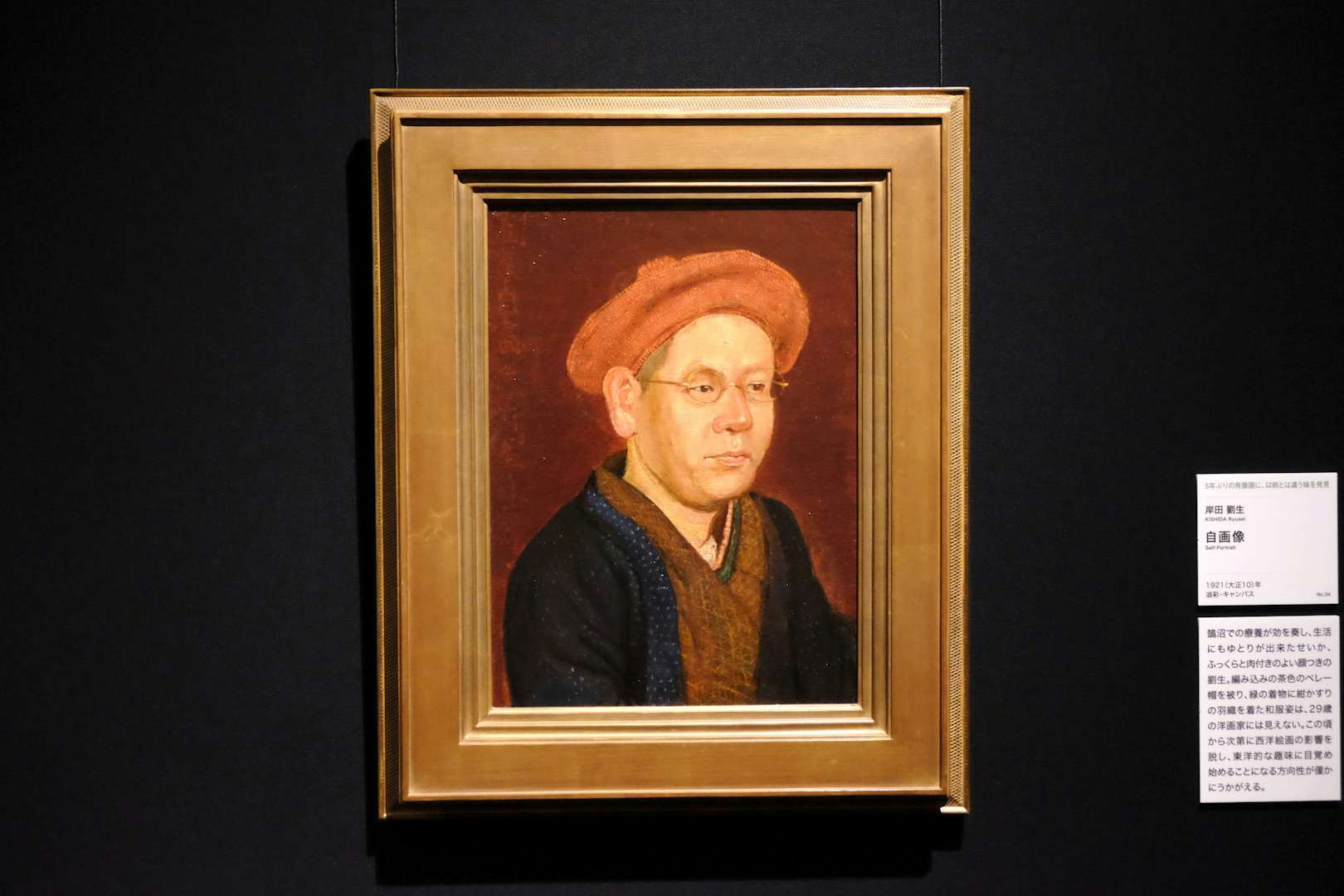

第4章「岸田劉生とその周辺」は、洋画の一時代を築いた岸田劉生と、岸田が主導した草土社に参加した中川一政の作品を紹介する。

5点が展示されている岸田の作品のなかでも、とくに目を引くのは《二人麗子図(童女飾髪図)》(1922)だろう。娘・麗子を描いた岸田の一連の作品のひとつで、ふたりの麗子を絵の中に同居させた独特のモチーフが興味をそそる。中国絵画からの影響や、写実性をあえて取り払うなど、岸田の画風の転換点に位置づけられる1枚だ。

第5章「20世紀のパリと日本」では、ジョルジュ・ルオーのフォーヴィスムや、パブロ・ピカソのキュビスムなどの薫陶を受けた、日本の洋画家たちの作品が紹介される。

そして本展の最後には、特集展示「住友建築と洋画─洋館には洋画がよく似合う」が用意されているが、こちらも見逃せない。住友洋画コレクションの特徴のひとつとして、春翠の須磨別邸に飾るという目的があったことが挙げられる。本コレクションは飾ることを目的としたコレクションであるがゆえに、春翠の感性によって選ばれたユニークな作品も多く含まれている。この特集展示では、須磨別邸を外観模型などで紹介するとともに、そんな特筆すべき絵画も紹介される。

例えば川久保正名は、大蔵省に務める官僚でありながらも、日本の洋画家の草分けとされる國澤新九郎に師事した異色の画家だ。川久保は自身の画塾である「勧画学舎」で陶芸家の板谷波山を門下に持つなど後進の育成にも力を注いだが、明治37年頃に日光に寄宿して以降の足どりは明らかになっていない。展示されている《海岸燈台之図》(1902)は、第5回内国勧業博覧会の出品作でもあり、須磨別邸の海を望む部屋に飾られたという。

また、田村直一郎も生没年や師承関係などが不明の画家だ。田村の絵具をモチーフに沿って盛り上げる厚塗りにより描かれた《朝陽荒川上流図》(1905)は、日本のおける油彩点描の先駆けとして位置づけられる可能性を持つ作品。こうした多くの研究の余地が残る画家たちの作品が含まれることも、住友コレクションならではのおもしろさといえるだろう。

モネや岸田劉生、ルオーといった著名画家だけでなく、広くは知られていないものの絵画史に確かな足跡を残した作家たちの作品も一堂に展示される同展。現代のアートコレクターにも通じる、飾るために始まった住友コレクションの独自性を存分に堪能できる展覧会だ。