鴻池朋子の個展から考える、美術館で「みる」行為

アニメーションやインスタレーション、絵画、絵本など様々な表現手法によって、芸術の根源的な問い直しを続けているアーティスト・鴻池朋子。その個展「みる誕生」が、高松市美術館で開催されている。会期は9月4日まで。

絵画や彫刻、手芸、歌、映像、インスタレーションなど様々な表現手法を通し、芸術の根源的な問い直しを続けているアーティスト・鴻池朋子。その個展「みる誕生」が、香川県の高松市美術館で始まった。会期は9月4日まで。

鴻池は1960年秋田県生まれ。大学を卒業後、玩具、雑貨の企画デザインに携わり、98年よりアーティスト活動を開始した。近年は2015年の「根源的暴力」(神奈川県民ホールギャラリー)をはじめ、「ハンターギャザラー」(秋田県立近代美術館、2018)、「鴻池朋子 ちゅうがえり」(アーティゾン美術館、2020)など、ほぼ毎年大規模な個展を立て続けに開催しており、いずれも大きなインパクトを人々に与えてきた。また、コロナ禍では角川武蔵野ミュージアムの「コロナ時代のアマビエ」プロジェクトに参加。皮革を支持体とする《武蔵野皮トンビ》を美術館外壁に設置したことで話題を集めた。

本展タイトルにある「みる誕生」とは、「生まれたての体で世界と出会う驚き」を表す言葉だ。美術館という建物のなかで、鑑賞者は視覚だけでなくあらゆる感覚を駆使して「みる(看る・視る・観る)」ことで、自然界との新たな通路を開くことが期待されている。

7月15日の報道内覧会に出席した鴻池は、このタイトルについて「言葉、文法としては変な日本語」だとしながら、次のように意図を語った。「これまでのアーティストたちは、否定を使って鑑賞することのぎこちなさを表し、芸術というものが反体制的に社会に作用するものとしてきた。その古い表現方法から脱出し、素直な言葉でまったく違う展開になるようなタイトルを考えたいと思った。そして、「みる」ことが一義的なものではなく、すべての人の数だけ感じ方があり、それぞれ違うということを、来館者が遊びながら自由に感じ取ってもらえればいい」。

展覧会は、高松市美術館を皮切りに、静岡県立美術館、青森県立美術館へとリレーするもので、たんなる巡回展ではなく、それぞれの美術館と呼応した内容になっていく、という点も特筆すべきポイントだろう。

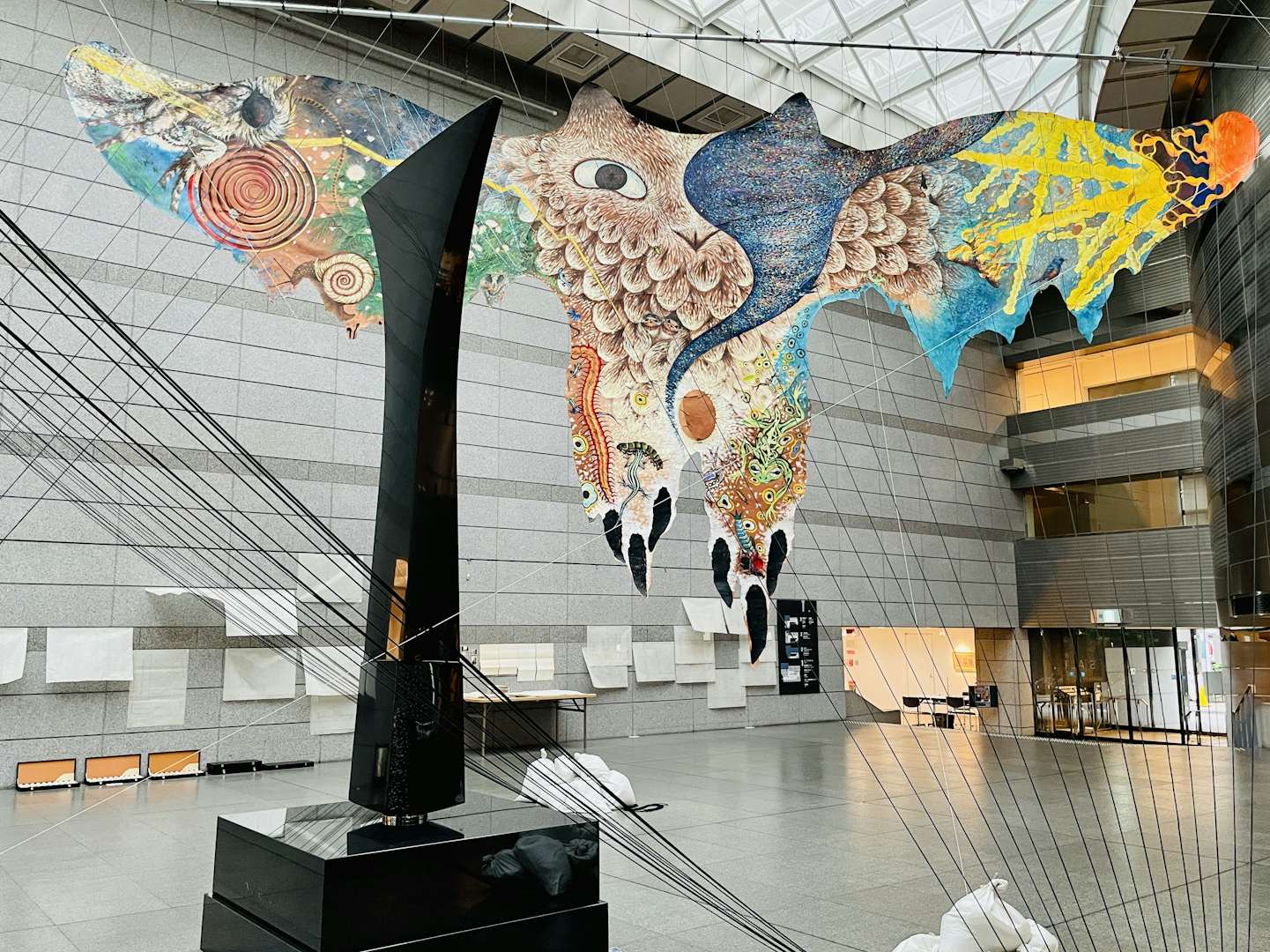

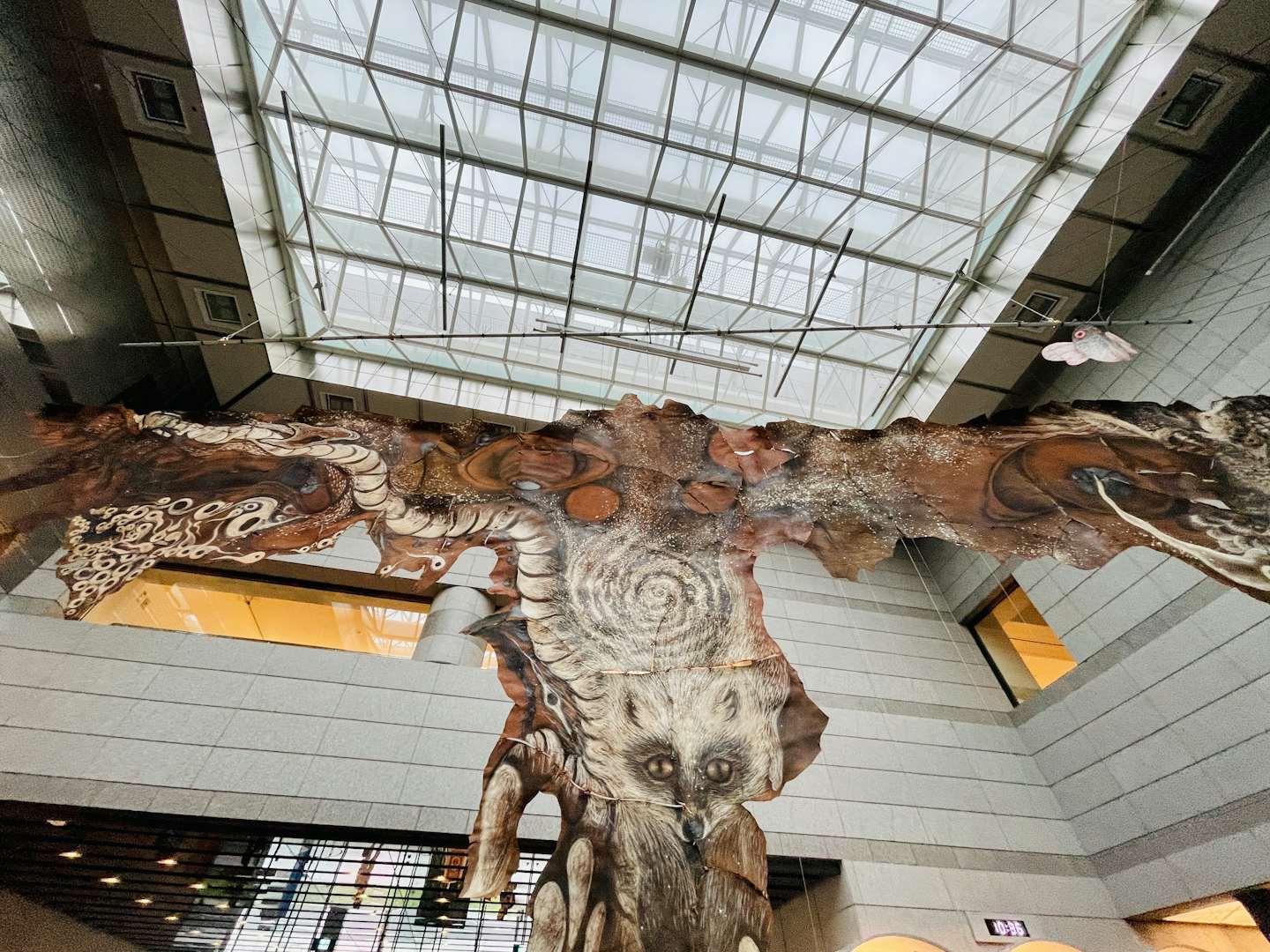

高松市美術館では、高さ10メートルにおよぶエントランスホールで度肝を抜かれる。牛皮を継ぎ接ぎした幅12メートルの新作《高松 皮トンビ》が、大空間を飛翔するがごとく設置されているのだ。また2019年の瀬戸内国際芸術祭の際、大島の周回路《リングワンデルング》の森に吊られた《大島 皮トンビ》も展示されている。

このエントランスホールからは1本の紐が展示室へと続いている。この紐は、展示室だけでなく廊下や1階の常設展示室まで張り巡らされており、紐を伝うことで全館をたどることができるという設計だ。目が見えない人々が作品に触れられるようにと施された「みちしるべ」だが、触れながら美術館内部を巡ることで誰もが鴻池に導かれるかのような、不思議な感覚をおぼえるのではないだろうか。

美術館のコレクションとの対話も注目すべき点だ。高松市美術館では約1700点ある収蔵品から、リレーする3館の学芸員が選んだ作品約50点が展示されている。この「人間の痕跡」である作品とともに置かれているのが、鴻池の新作である《糞》の模型だ。糞は「動物の痕跡」(人間は排泄物を水洗する唯一の動物だと鴻池は話す)であり、会場の至るところに突然現れる。美術館という施設には一見不釣り合いに見える糞。しかし鴻池は、「人間がつくる作品も、きっと糞と同じような、例えば肥やしとしての地球に還元できる何かを秘めているのではないか」と語る。

ここまで「みる」だけでも、鴻池が美術館という装置に揺さぶりをかけていることがわかるが、本展でさらに重要なのは、美術館と「外」の接続だ。

展示の最後にあたる「つなぐ部屋」としての「インタータイダルゾーン(潮間帯)」では、国立療養所・菊池恵楓園(熊本県合志市)の絵画クラブ「金陽会」のメンバーによる作品107点が並ぶ(残念ながら内覧会当日は展示作業中で撮影はできなかった)。

この展示は、金陽会の作品調査・保存活動を行っているキュレーター・蔵座江美の協力によって実現したもので、金陽会の作品が公立美術館で展示されるのは今回が2度目。同じ国立療養所がある大島での展示経験を持つ鴻池は、金陽会の作品を既存の「美術」から解放してくれるエネルギーを持つものだと語り、蔵座はこれまで陽の目を見ることが少なかった金陽会の作品を通して「作品の評価」とは何かと問いかける。

金陽会の作品はその性質上、美術の「正史」ではない文脈で語られてしまう。鴻池はそういった「バイアス」をかけないために自分の個展のなかに彼らの作品を組み込んだのだという。

コレクションと「糞」の関係や金陽会の展示、あるいは会場に張り巡らされた紐など、多様な要素から感じ取れるのは、鴻池が既存の「美術館」というシステムに限界を感じ、その存在そのものを問い直そうとしているということだ。そしてその問いかけは、様々な「みる」を通じて来館者一人ひとりが受け取っていくことになるだろう。