声なき剥製がつたえる生物学。「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」が上野の国立科学博物館で開催中

国立科学博物館で動物標本コレクションの企画展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」が開催中。会期は10月10日まで。

世界屈指の動物標本コレクションとして知られる「ヨシモトコレクション」。同コレクションのものを中心に、選りすぐり哺乳類標本などを展示する企画展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」が東京・上野の国立科学博物館で開催中。

国立科学博物館は1877年に創立された、自然史・科学技術史に関する日本唯一の国立総合科学博物館。この博物館にはおよそ490万点もの膨大な標本が収蔵されているが、そのほとんどは保管のため非公開となっている。

本展のテーマは「観察の眼、発見の芽」。声なき標本たちの姿を通じて、異なる種の動物のあいだにある、意外な共通点や私たち人間の日常とのつながりなど、学びや問いを発見することができる。

本展は11のセクションに展示構成が分かれている。

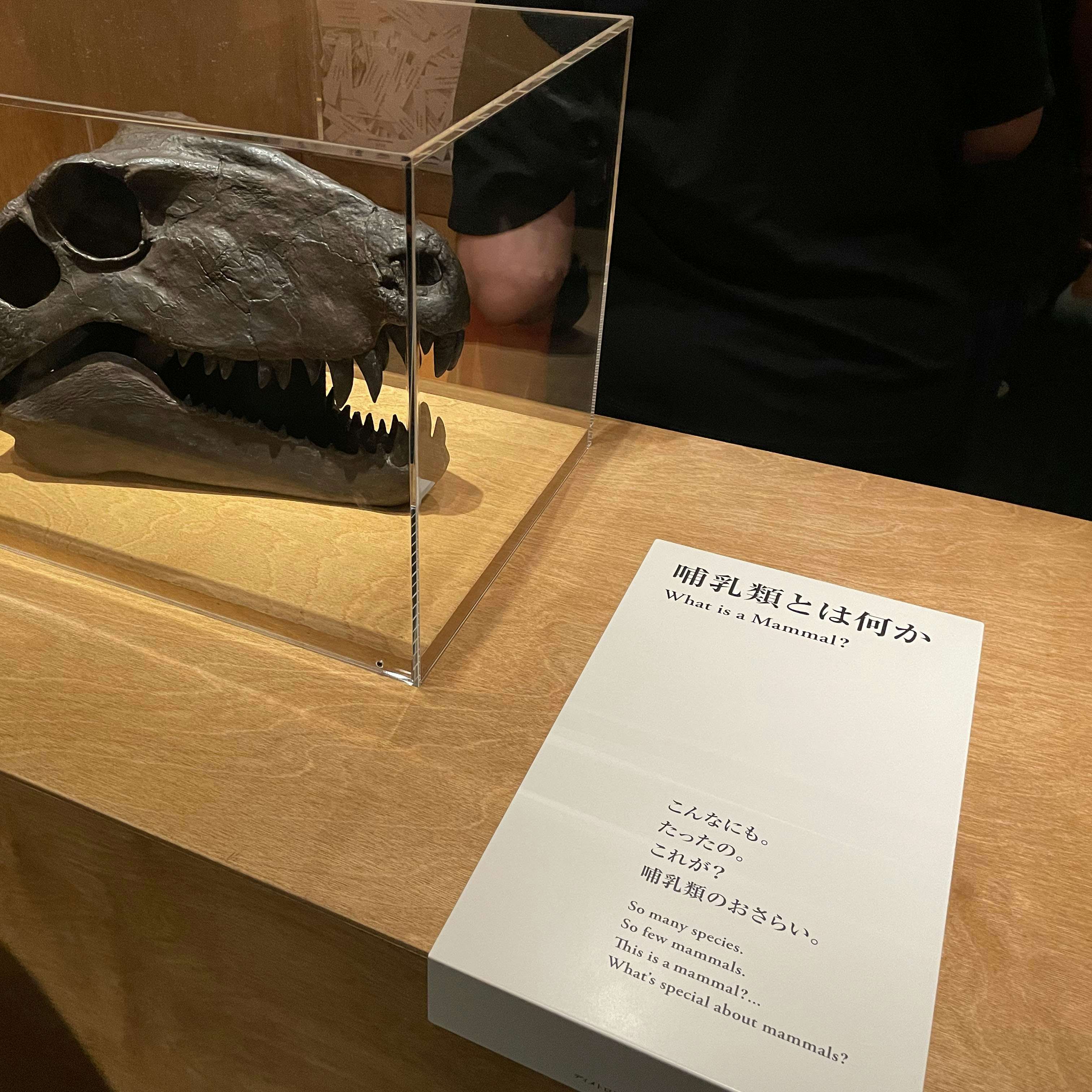

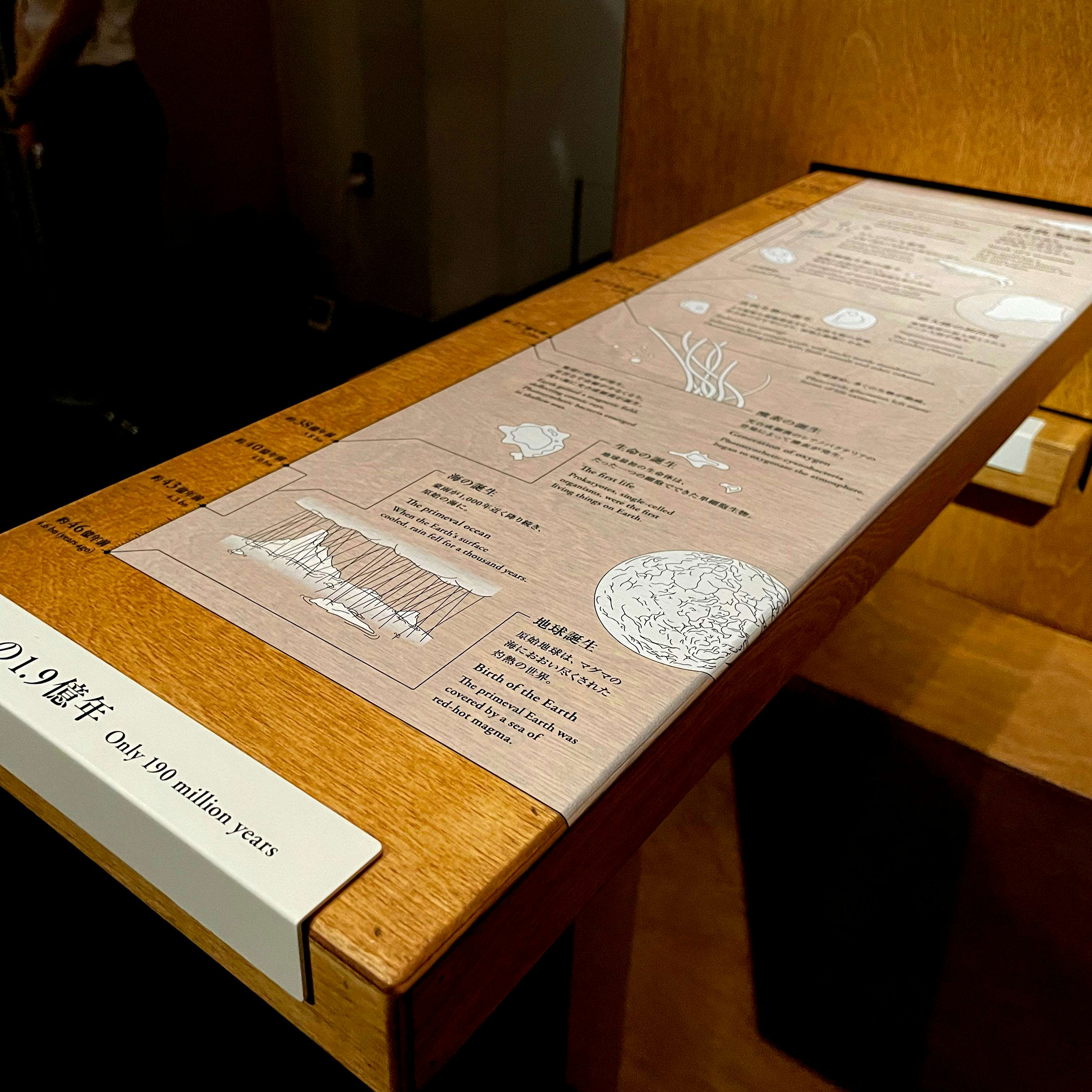

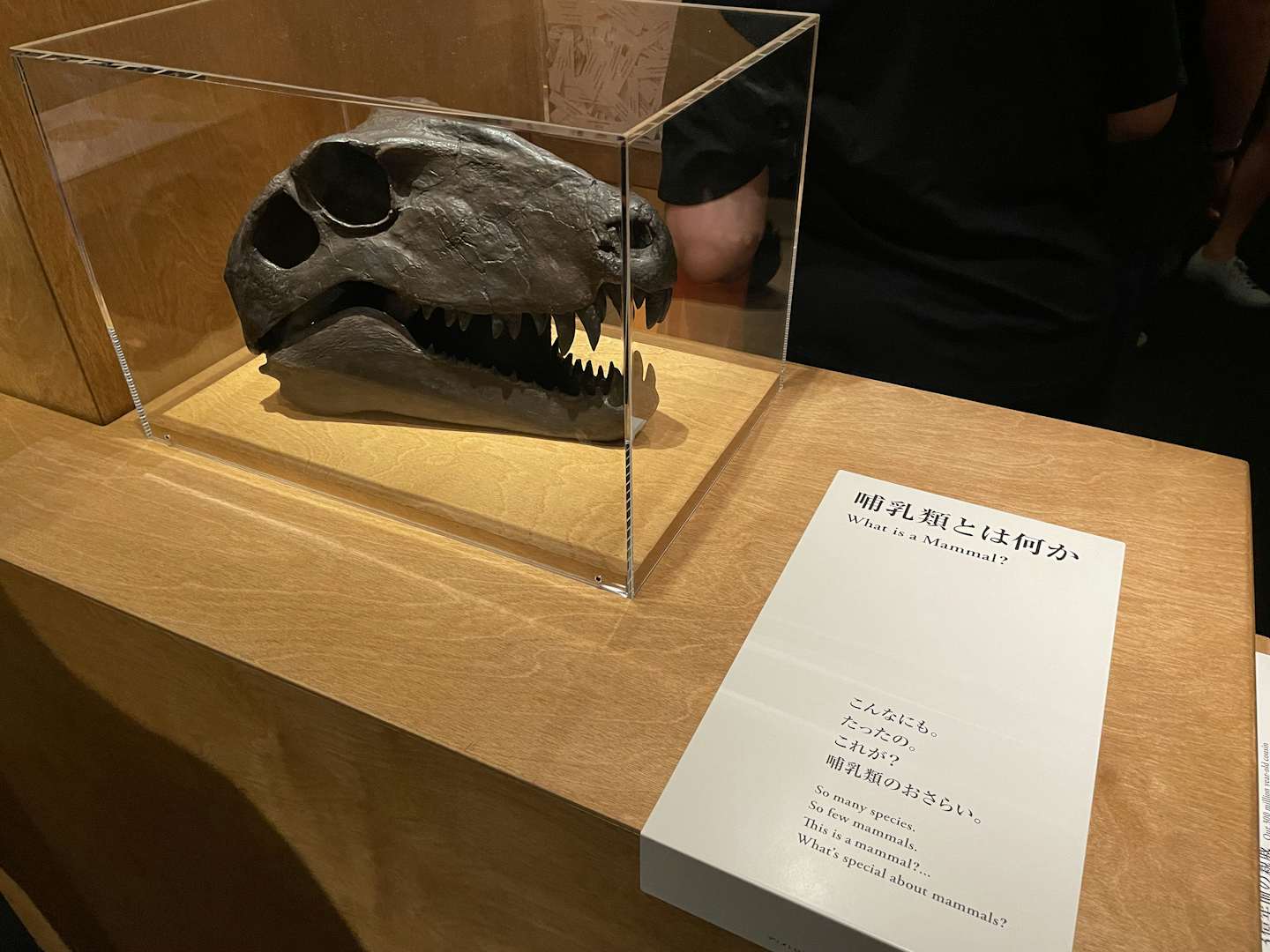

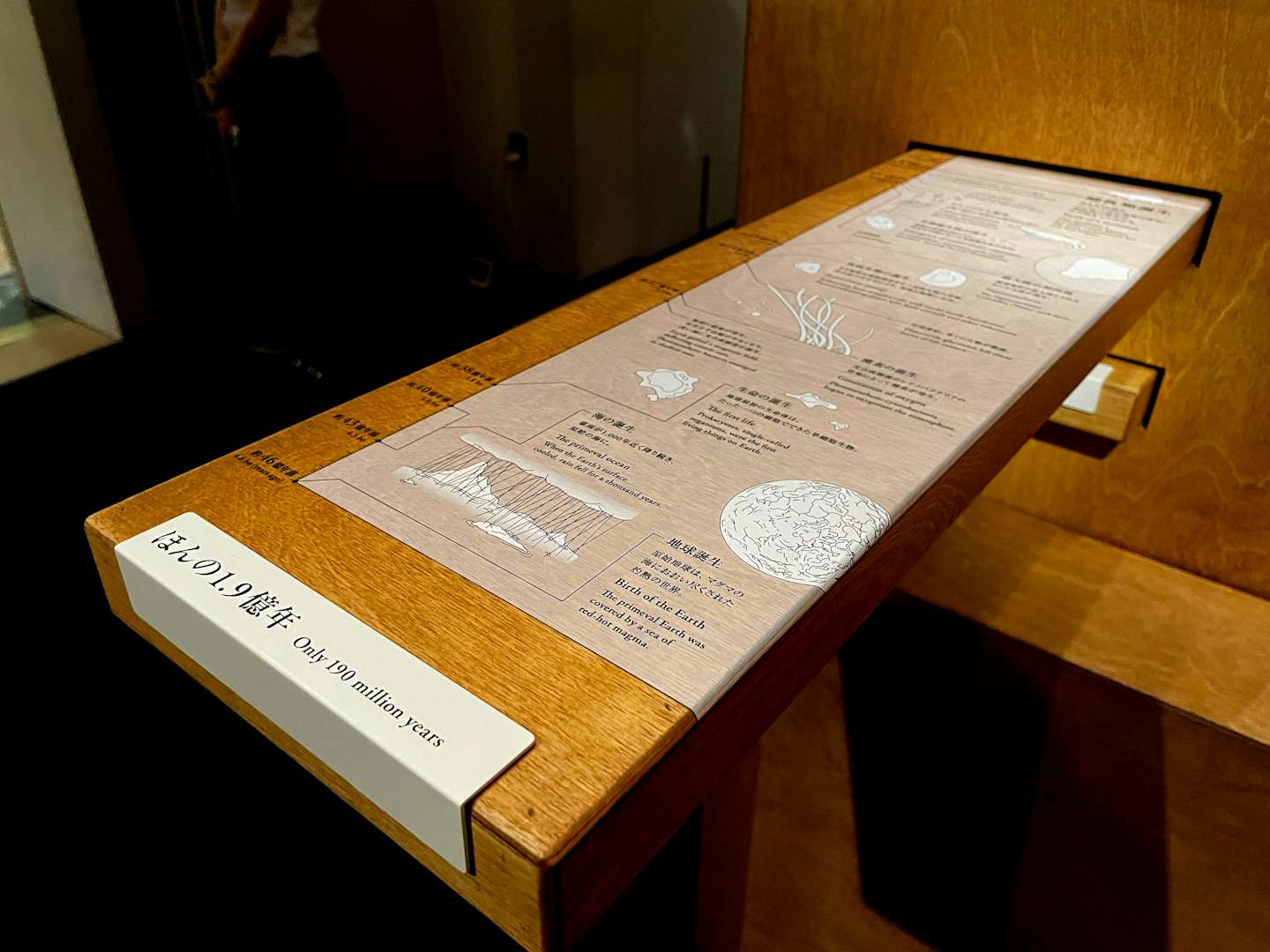

「哺乳類とは何か」のセクションでは、「ほんの1.9億年」「3億年前の親戚」などのキーワードとともに、今回の展示のメインである哺乳類とは何かについておさらいをする。

この展示の見どころはそのコレクションの質の高さにくわえて、展示構成のギミックのおもしろさにある。各セクションの展示台には標本とともにいくつかの「ひきだし」が用意されており、鑑賞者はそのひきだしを引くことによって新たな気づきや発見を能動的に得られるような仕組みになっている。ひきだしの中には標本や、より知識を深めることができるインフォグラフィックが展示されている。

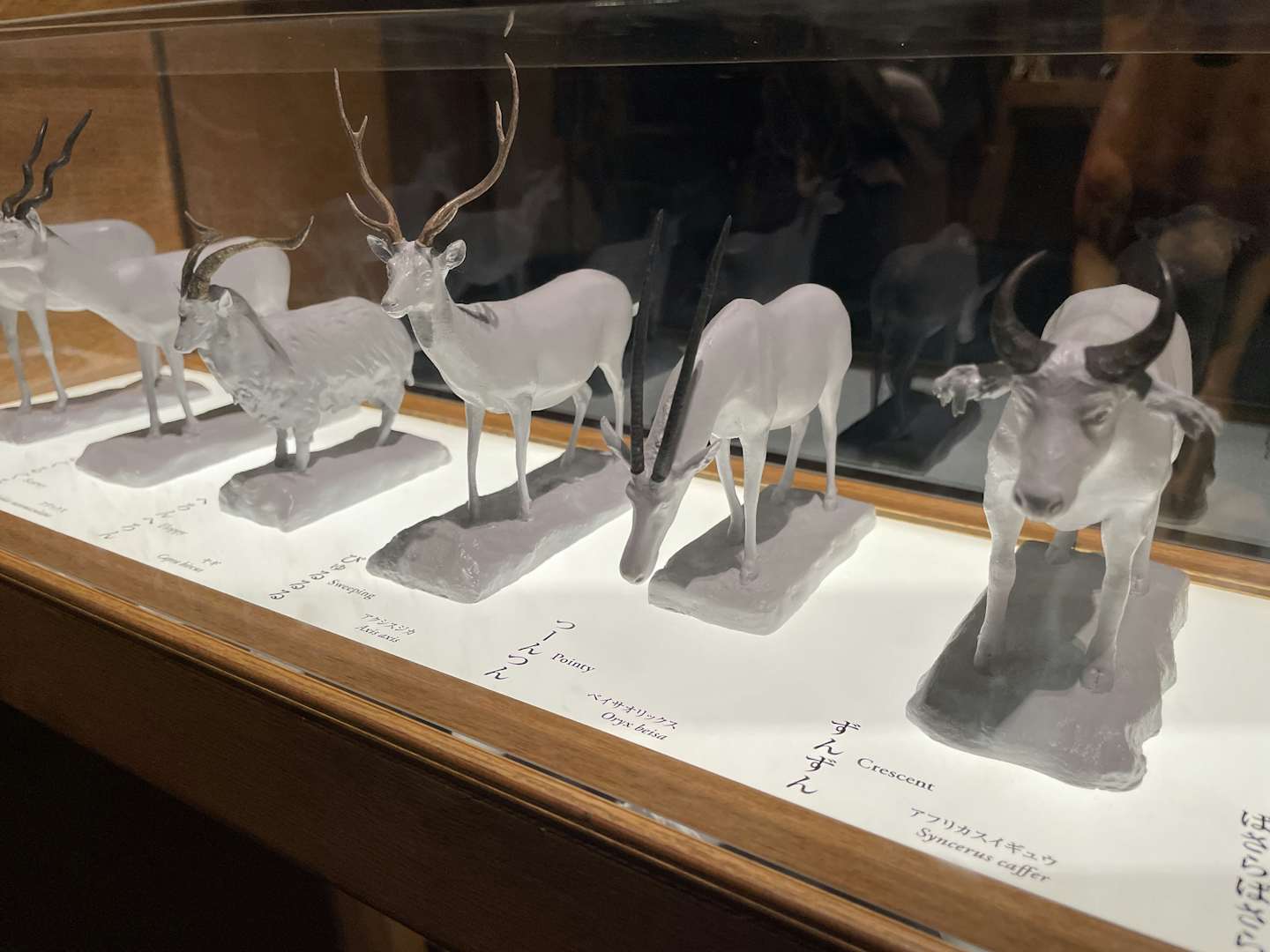

「ちがいの整列」では、同じ哺乳類のなかにおけるちがいに着目する。会場中央に並ぶアフリカスイギュウやベイサオリックス、アクシスジカなどの圧巻の標本では、とくにツノの違いに注目する。付近のひきだしには各動物のツノを強調したミニチュアが展示されており、その特徴が擬音語で表現されている。

ほかにもツノの特徴や違いとして、一生ものと一年で生え変わるツノを比較した模型なども展示されている。

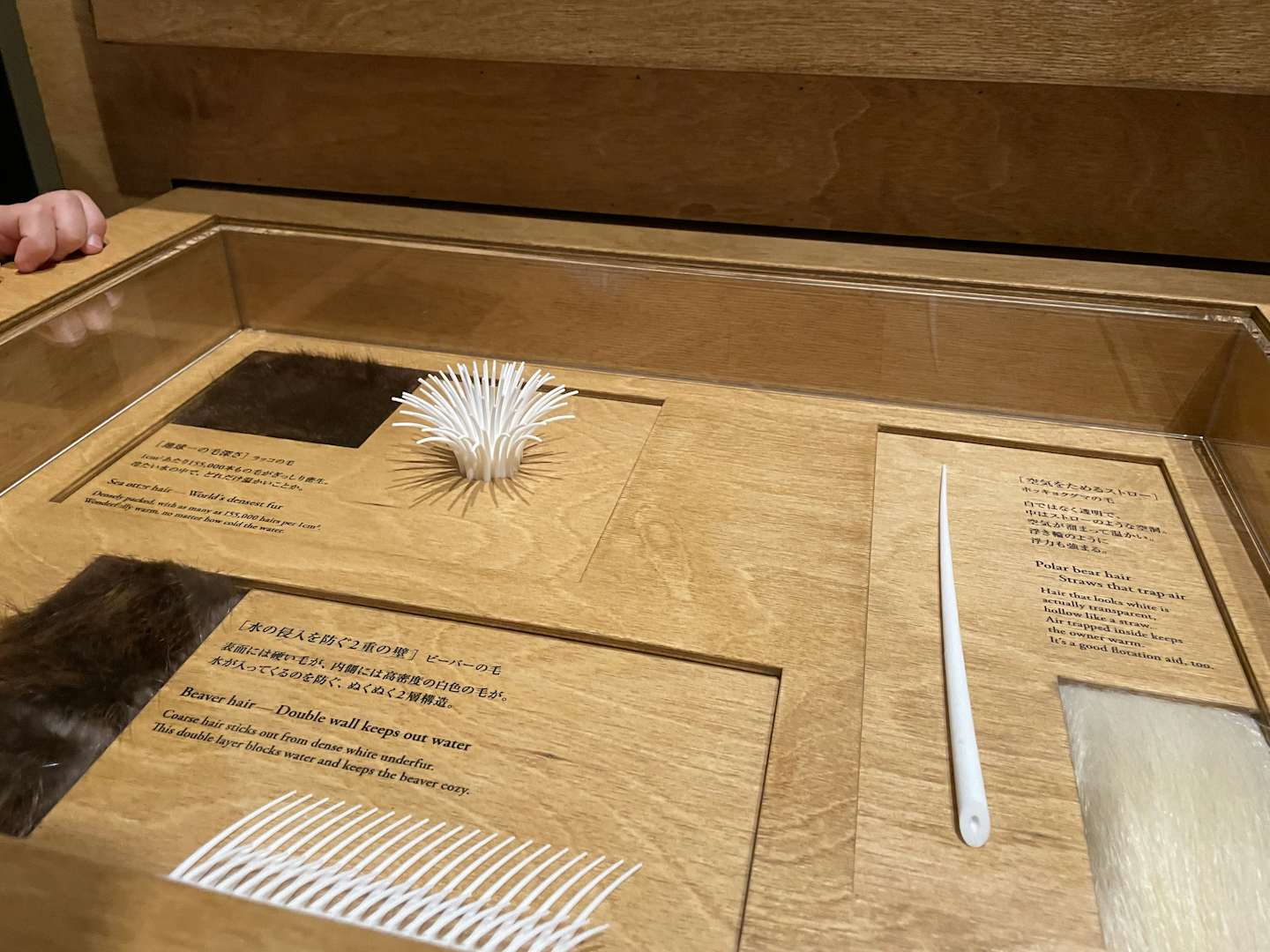

「まさかの細部」では哺乳類の細部に焦点を当てる。ここではラッコやビーバー、ホッキョクグマなど様々な動物の毛の構造を拡大した模型が展示されている。拡大をすることで、その動物がいかに環境に適応していたのかを知ることができる。会場内にある高精細のサイネージでは、普段は見ることができない、拡大した動物の細部を見ることができる。

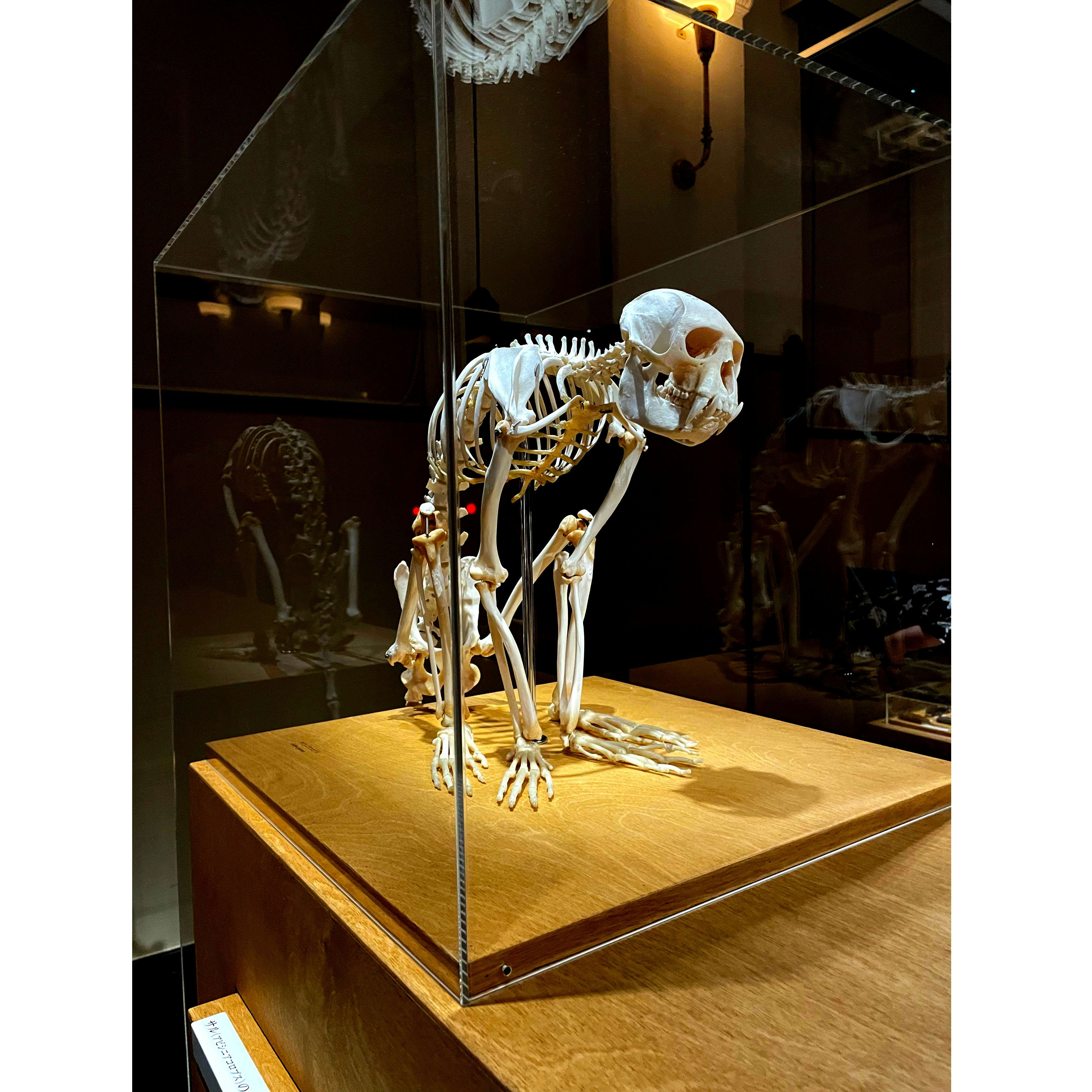

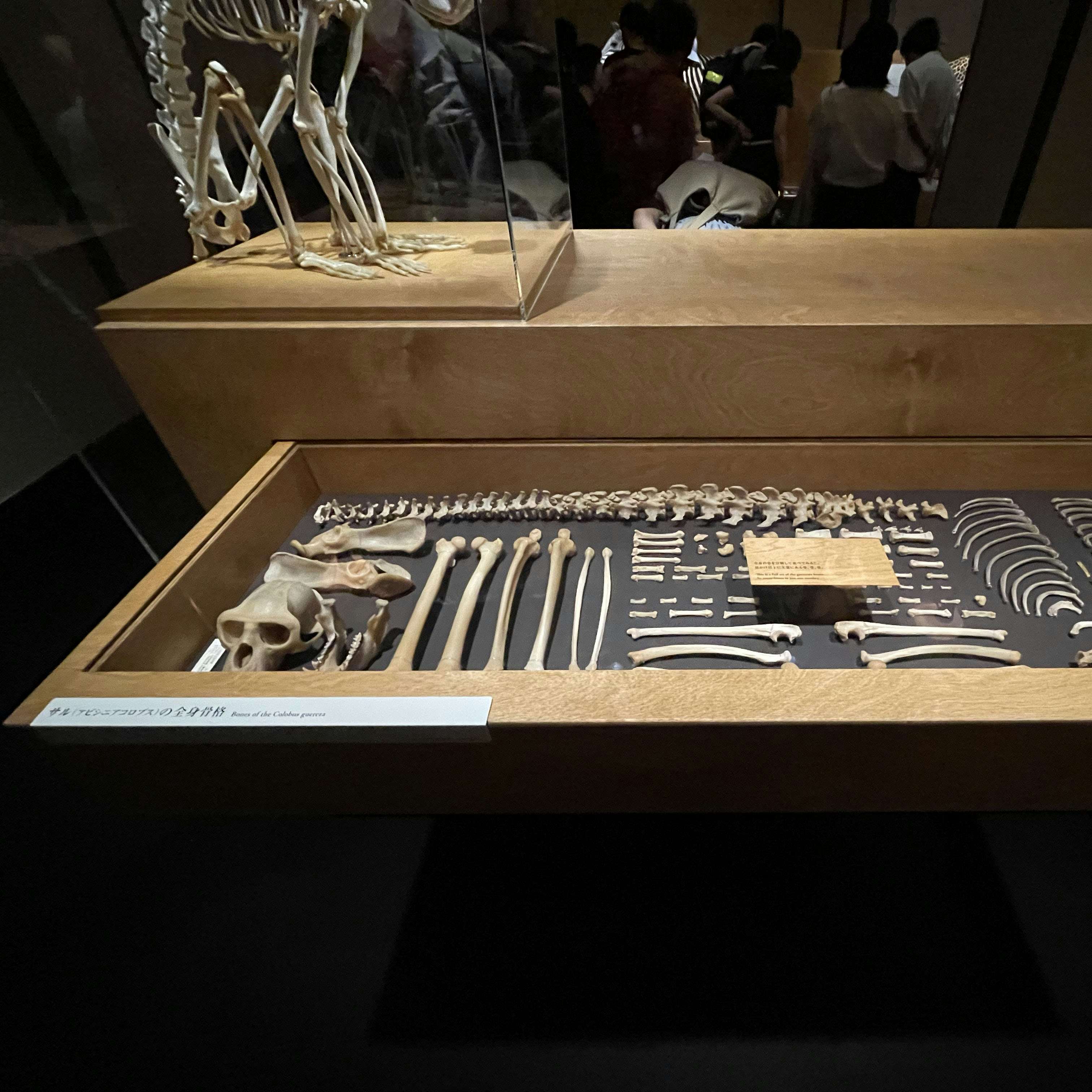

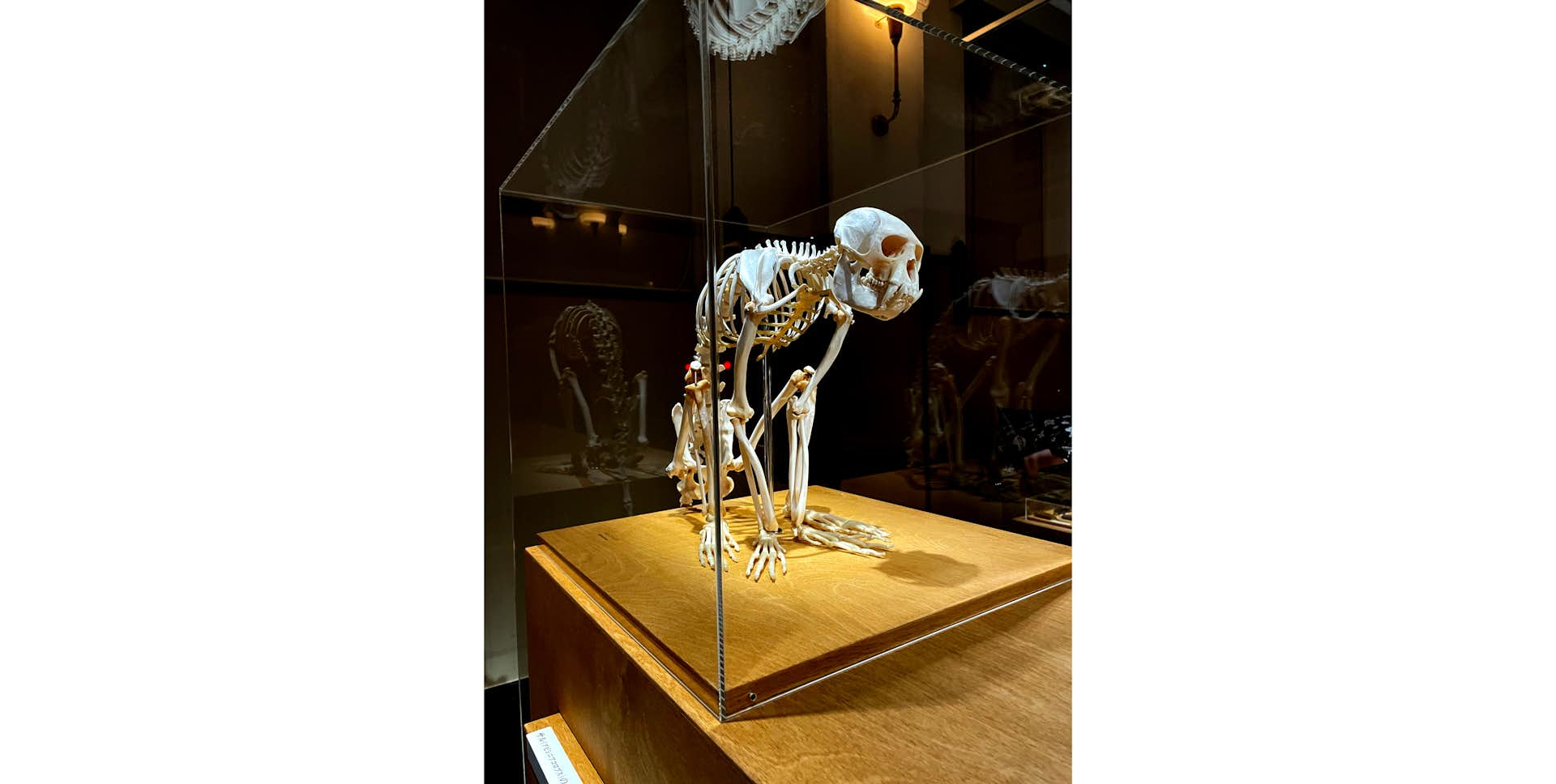

「からだのなかの彫刻」では、動物の体に潜む彫刻のような部位を紹介する。サル(アビシニアコロブス)の全身骨格は通常の組み立てられた骨格と、分解して整列されたものが展示されており、分解することによって、より骨の多さと様々なパーツがあることを感じる。

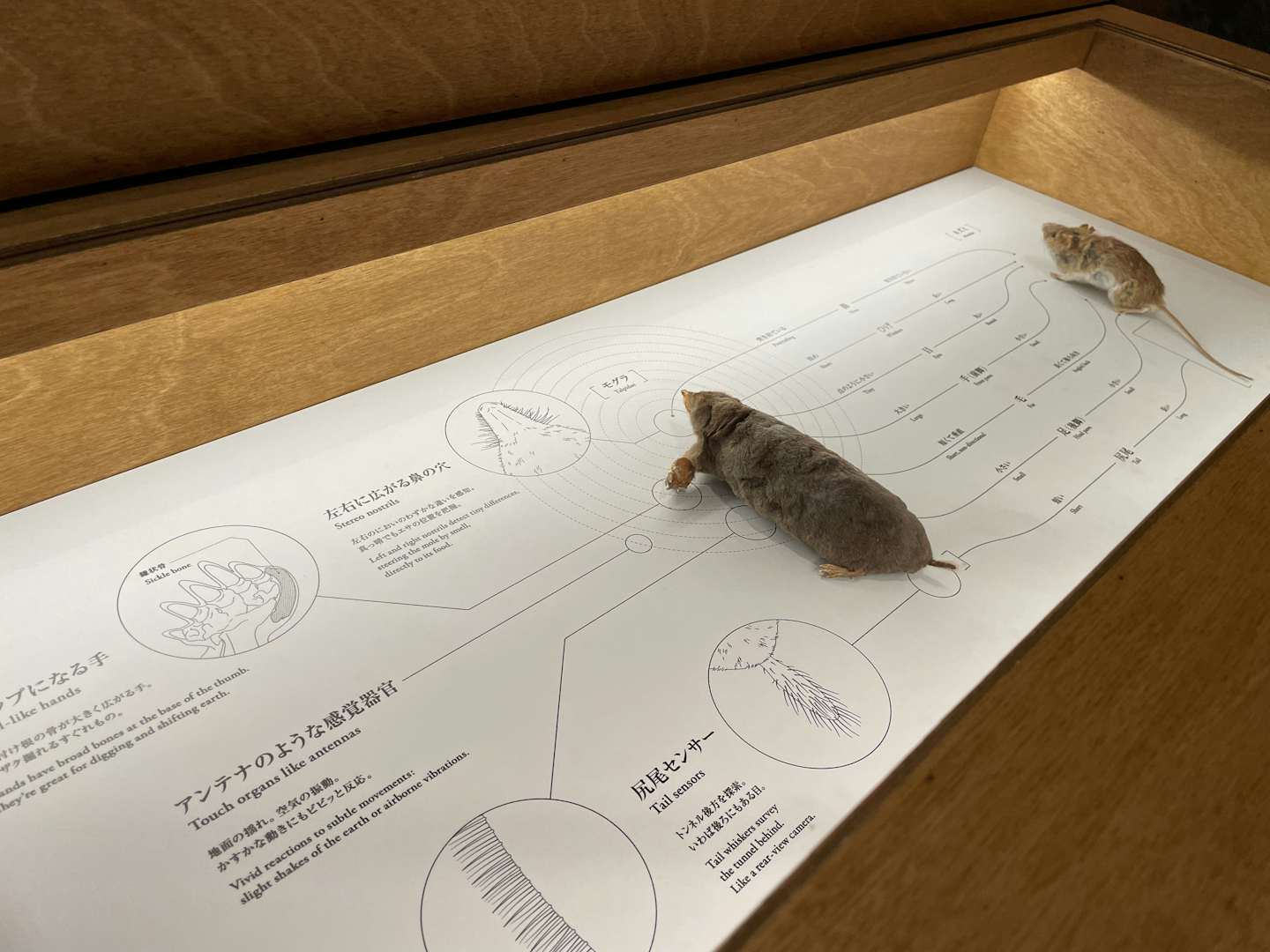

「はえている道具」では、ネズミとモグラを比較しながら、体の中にある道具のような部位について紹介する。ネズミとモグラの体のパーツはほぼ同様であるものの、機能性に多くの違いがある。

たとえば、土の中に生息するモグラはスコップのような手を持っており、その手を活用しながら土を掘り進んで活動する。ほかにも、暗闇のなかでエサの位置を感知する鼻や、土のトンネルの中でも後方を探索できる尻尾のセンサーを持ち合わせている。上段に並ぶ標本はこの特徴の違いからネズミとモグラを見分けてみよう、というものだ。

「かもしれない模様」では、模様というテーマから動物の分類を考える。華やかなドット柄を体に持つヒョウと、同様に体にドット柄を持つ虫や貝、鳥類の羽を整列し、展示する。自然界には美しい模様が多く存在することを改めて認識することができる。

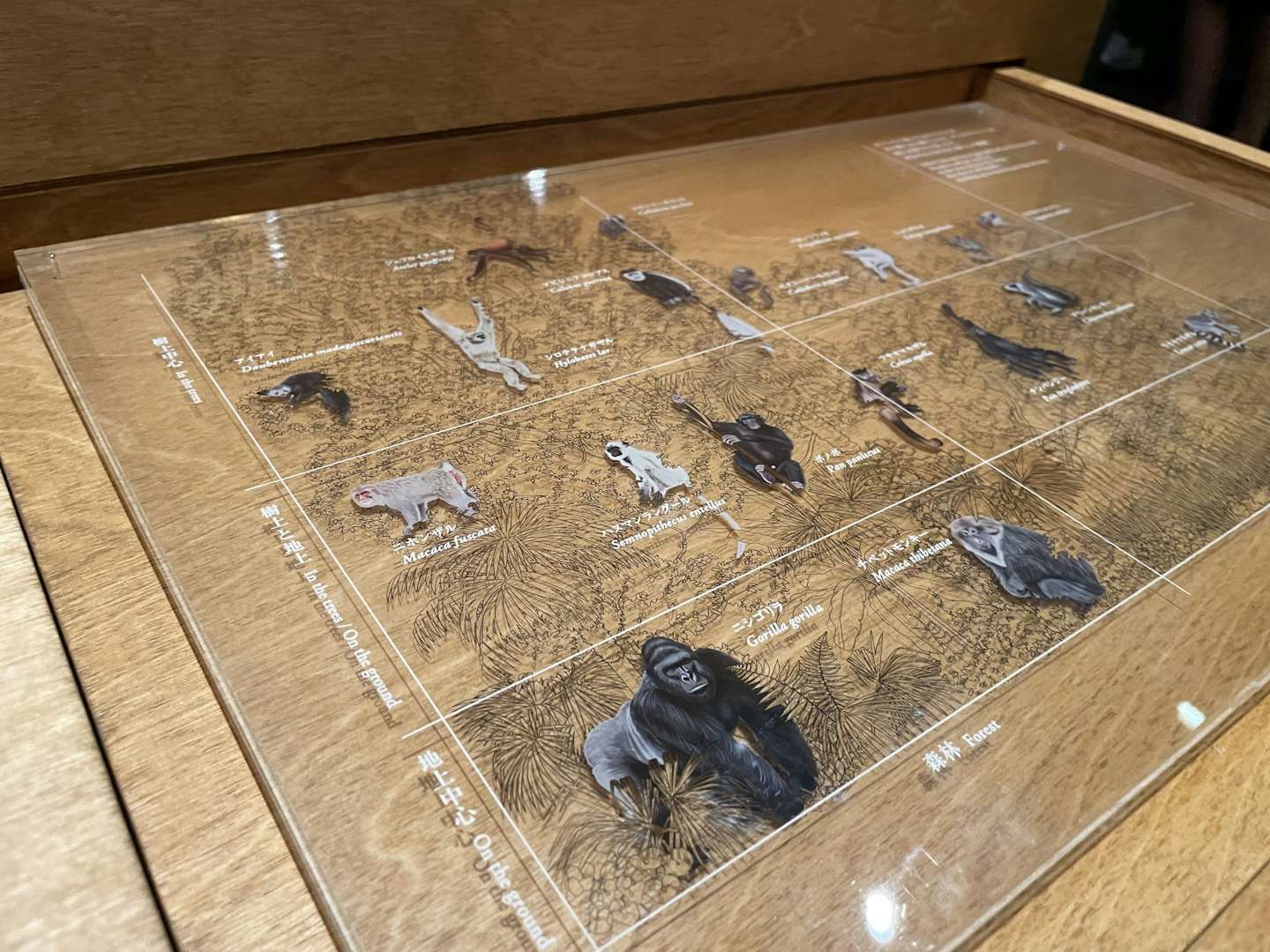

「わけあう地球」では、チンパンジーやアビシニアコロブスなどサルの中での生息地域や場所の違いから地球の国境を再構成する試みが行われている。

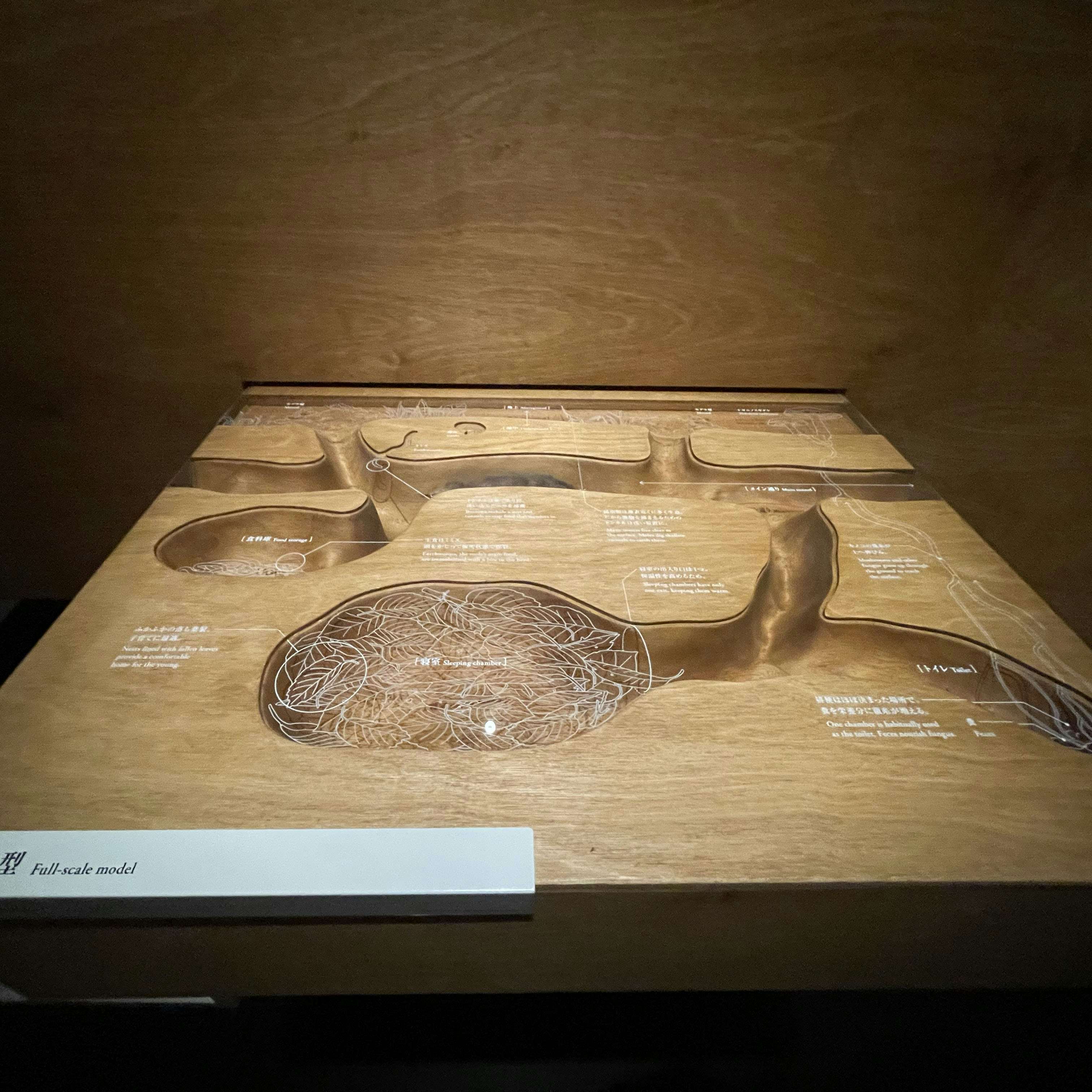

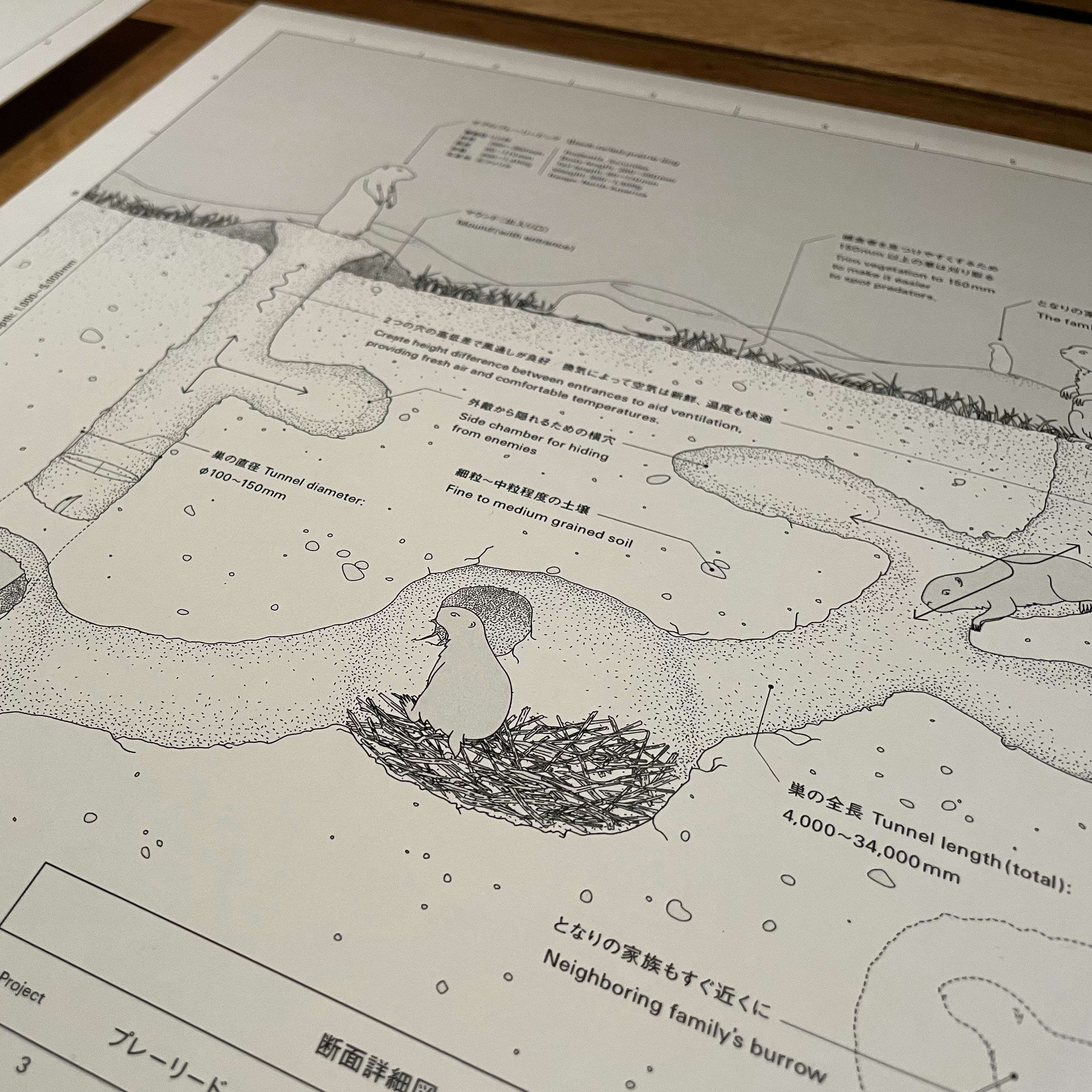

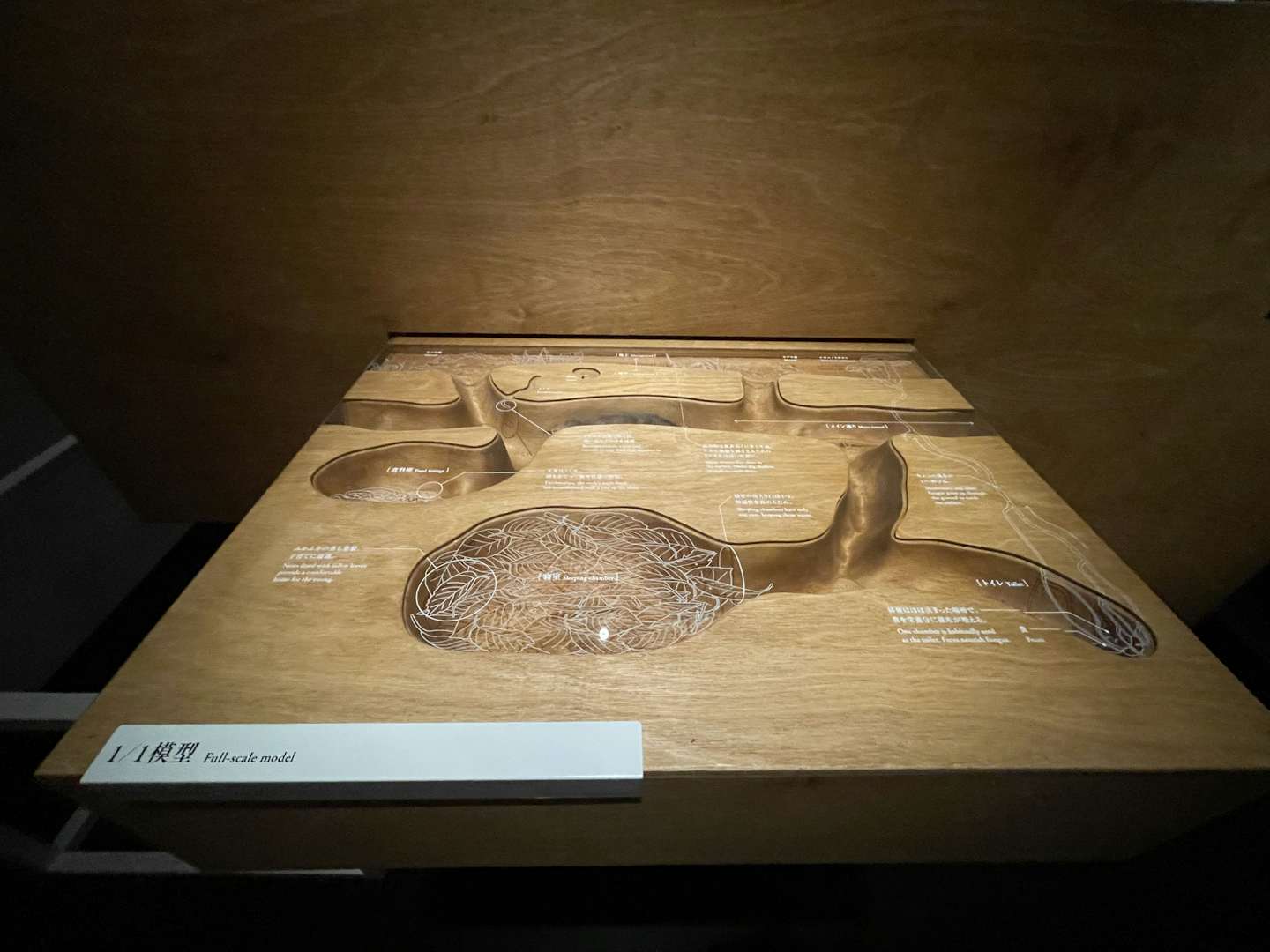

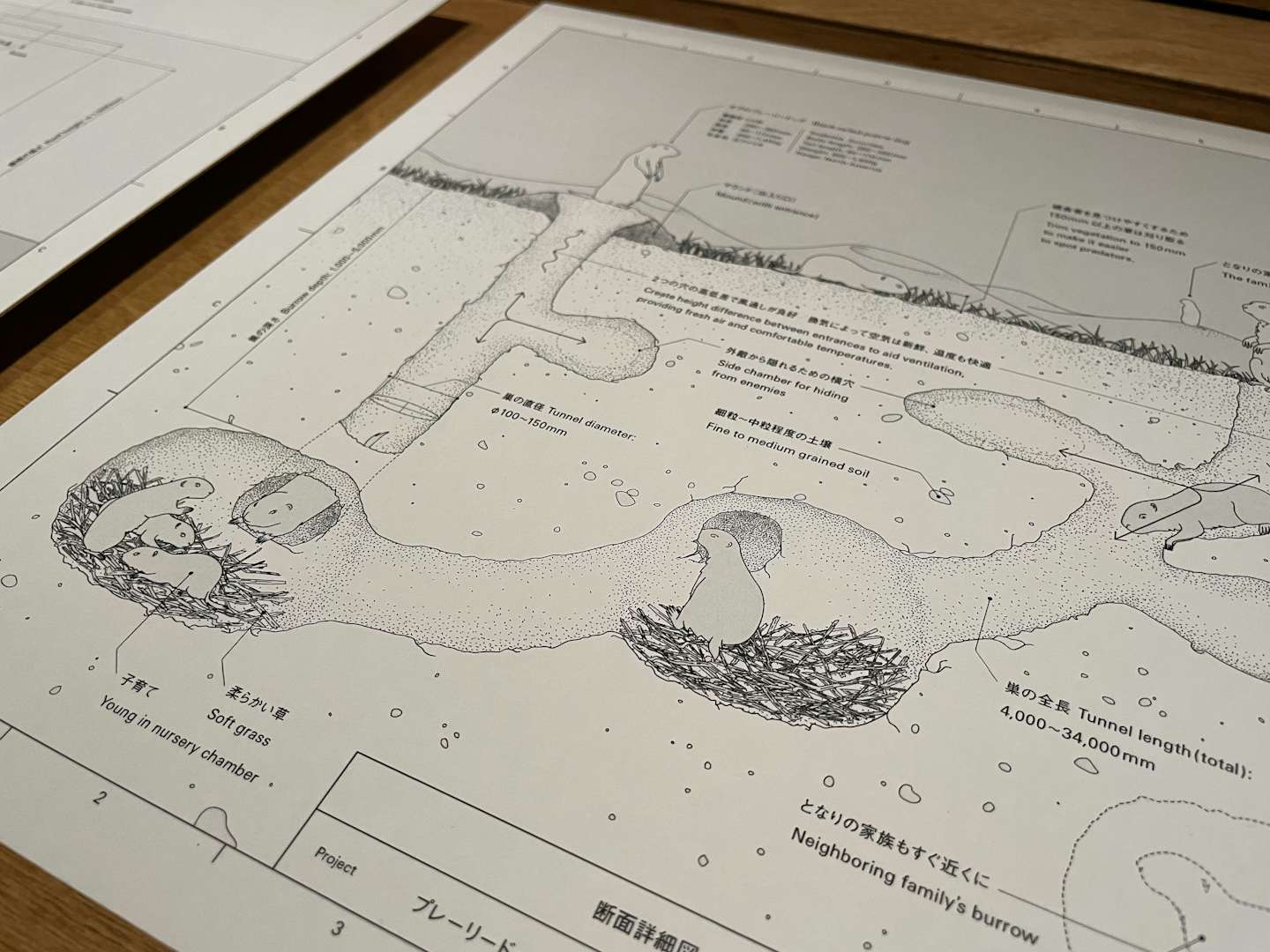

「わたしも建築家」では、動物がどのように巣をつくるのかを模型や設計図を展示しながら紹介する。

巣の断面詳細図を記したグラフィックを見ると、オグロプレーリードッグにもそれぞれ家庭があり、用途によって部屋を分けている様子が伺える。さながら人間のようだ。

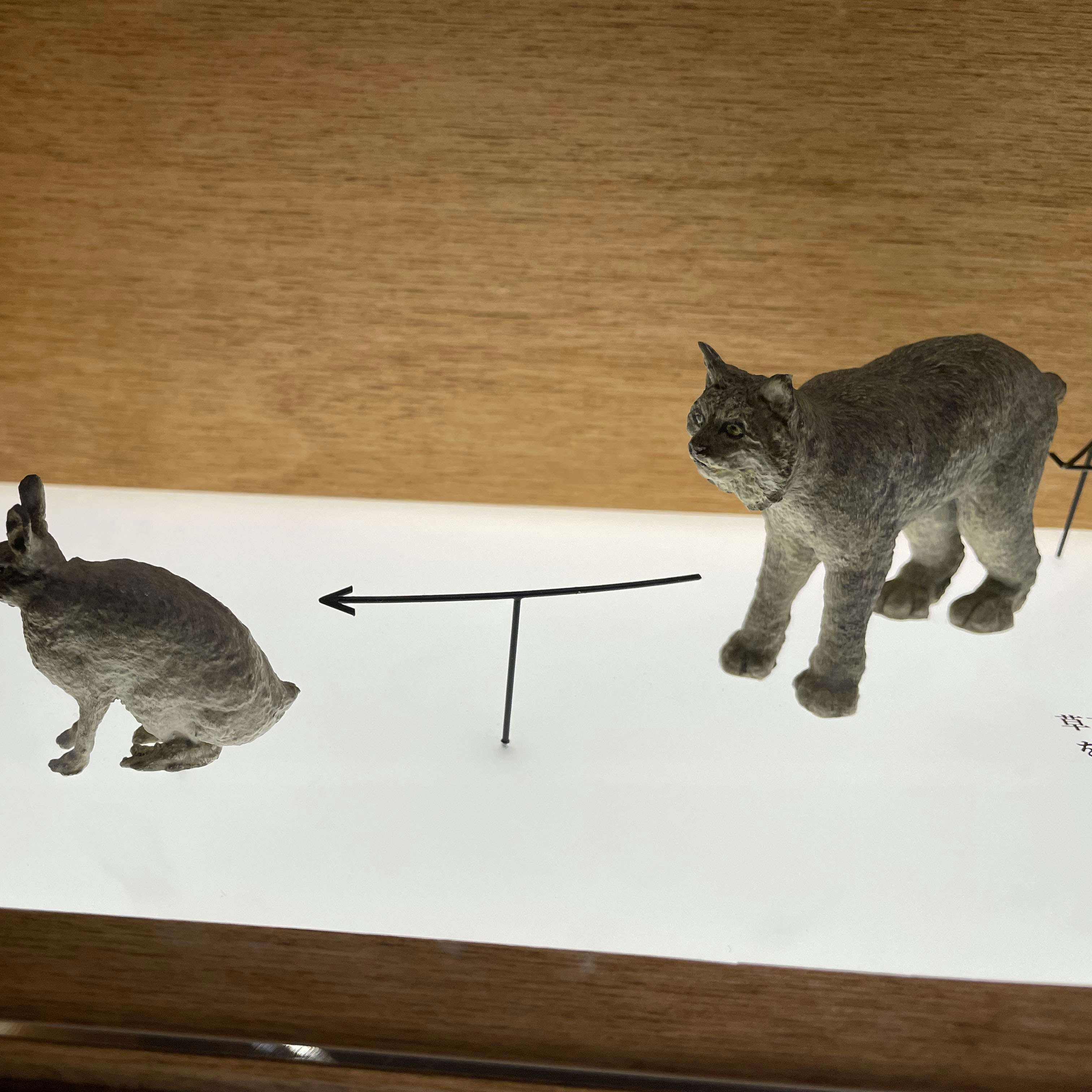

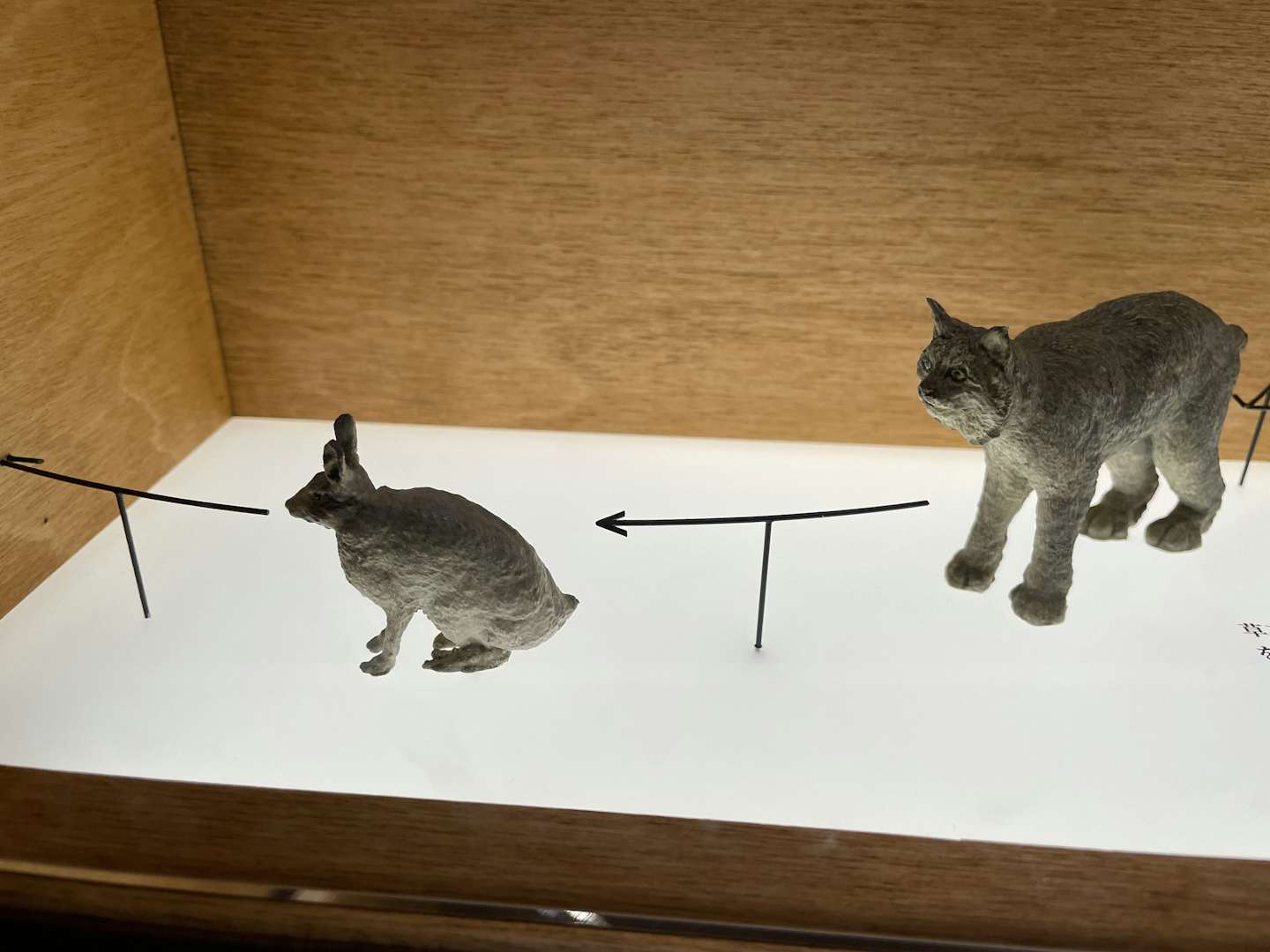

「どこかで関係」では、カナダオオヤマネコとカンジキウサギの関係を取り上げる。一見別々に生きる動物であるが、その二者は食物連鎖でつながっている。

草花を食べるウサギ、それを食べるオオヤマネコをさらに大型な動物が食べ、それの死骸をまたバクテリアが食べる、という食物連鎖で回っている世界があることをこのセクションは改めて教えてくれる。

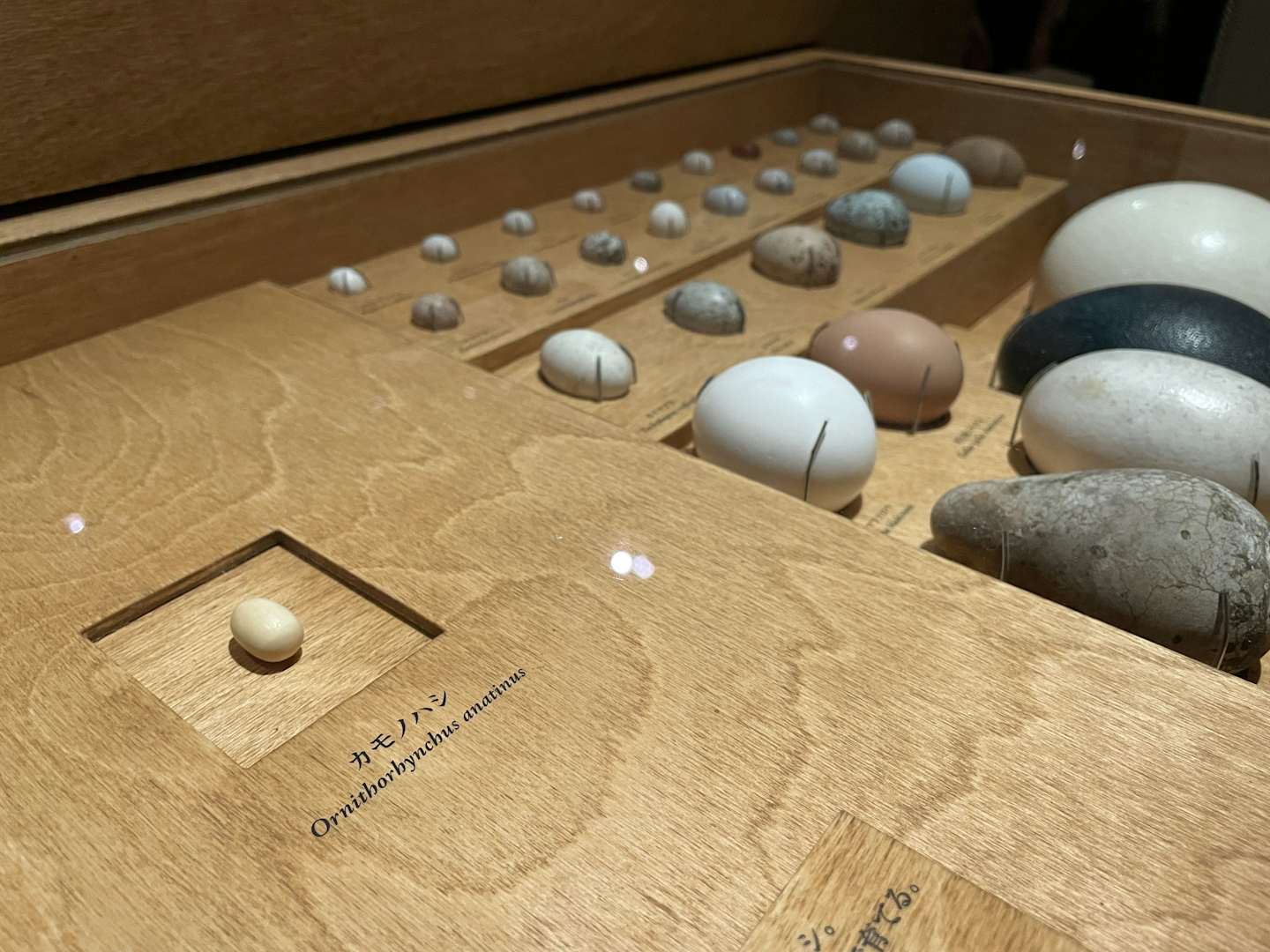

本当に哺乳類?と疑ってしまいたくなる動物もいる。「らしからぬ哺乳類」ではそんなユニークな動物を紹介するセクションだ。

カモノハシは哺乳類であるにも関わらず爬虫類のように卵を産み、子は乳で育てる、特殊な繁殖形態を持つ動物だ。会場では鳥類の卵と比較して展示されている。

また、特殊な動物といえばコウモリもそのなかのひとつといえる。哺乳類であるにも関わらず、両翼を持ち、鳥類にも匹敵する飛行をすることが特徴だ。

最後のセクション、「私たちは誰なのか」では、私たちヒトとは何なのか、についてのまとめで締めくくられる。

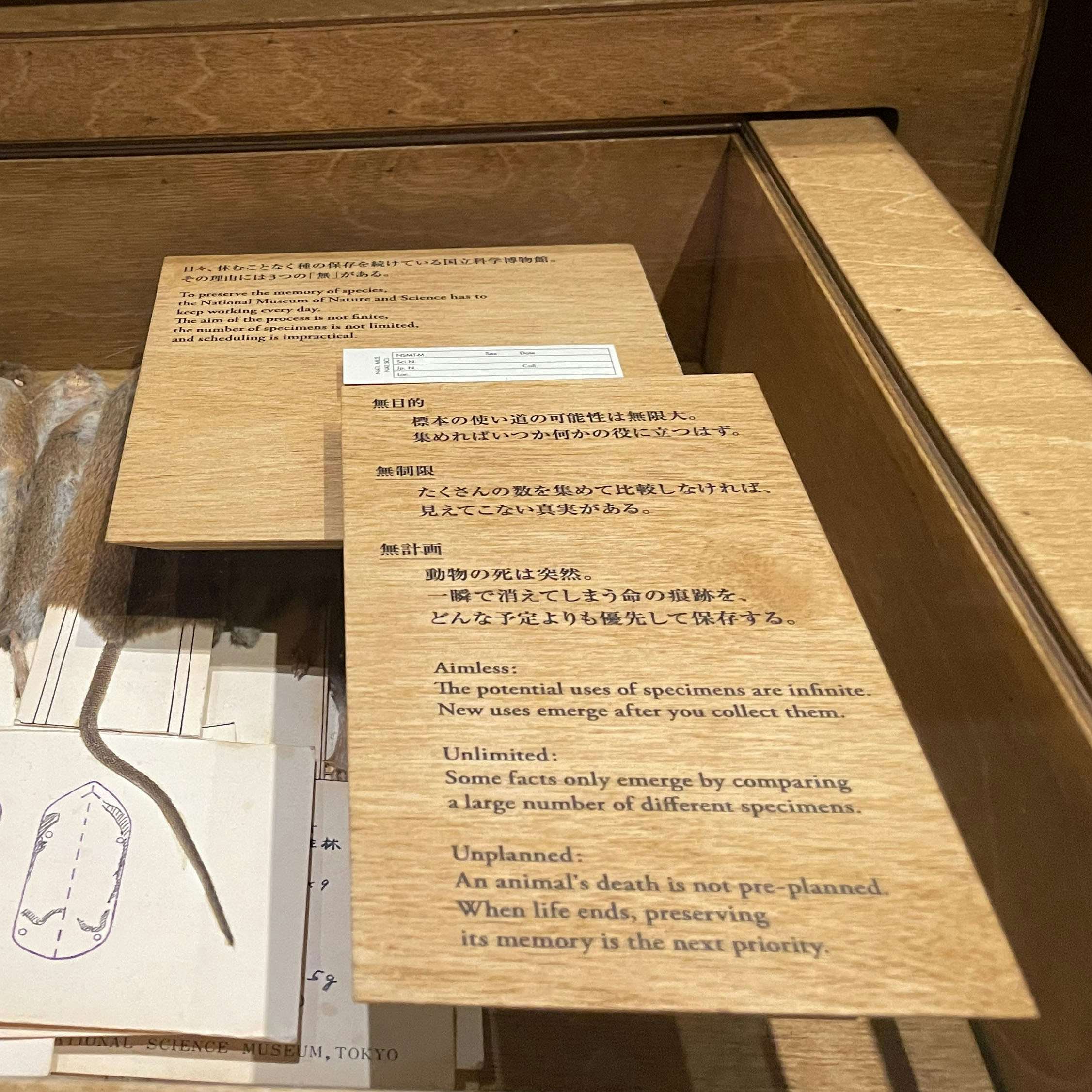

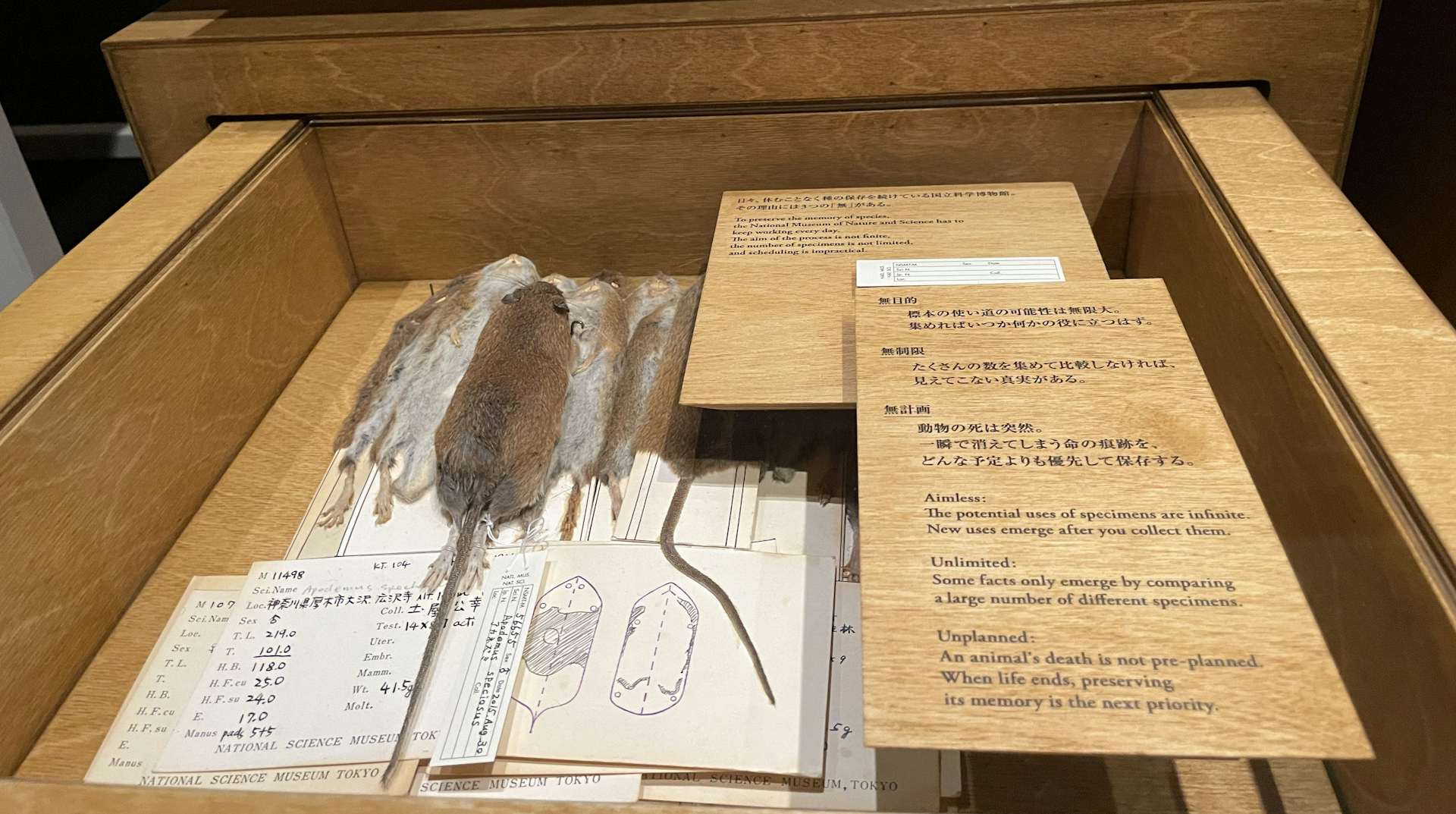

これまで鑑賞者が見てきた標本は、実は綿や針金でつくられている、というようなネタばらしがあり、それを知った我々は展示されている標本のクオリティの高さに改めて驚くことだろう。「なぜ標本にするのか」という問いに対して答えてくれる引き出しがあるのも、この展示の意義についてより理解を促してくれる。

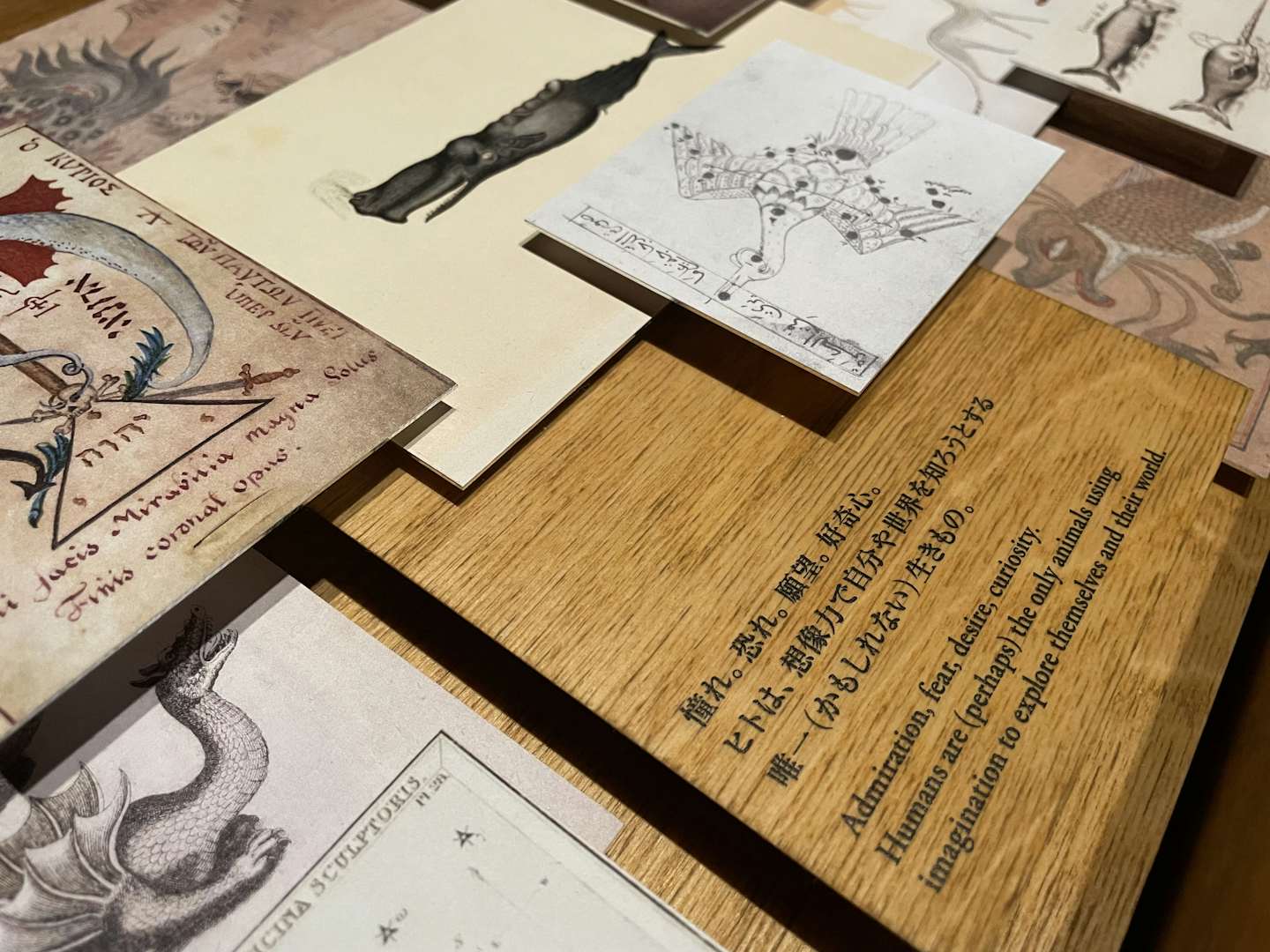

また、人間は憧れや恐れ、願望、好奇心で様々な空想の動物を創造し、描いてきた歴史がある。「ヒトという種族は想像力で自分や世界を知ろうとする唯一の生きものかもしれない」とこのセクションでは述べられている。

この企画展はその名の通り、「WHO ARE WE」という根本的な疑問について考えるきっかけを与えてくれるものだ。鑑賞をしていて印象的だったのは、会場内では子どもたちのみならず、大人たちがいろいろな意見を交わしながらいっそう楽しんでいた点だった。