弘前れんが倉庫美術館で「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?」が開幕。奈良美智の展覧会が街と人に与えたものとは?

現在は弘前れんが倉庫美術館となった、青森県弘前市の吉井酒造煉瓦倉庫。ここで2000年代に3度にわたって開かれた奈良美智の展覧会を振り返り、未来へと継承する「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?」が開幕した。

青森県弘前市の吉井酒造煉瓦倉庫(現・弘前れんが倉庫美術館)では、2000年代に3度にわたって奈良美智の展覧会が行われた。その展覧会について、奈良の思想や出身地への思いとともに振り返る「『もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?』奈良美智展弘前 2002-2006 ドキュメント展」が、弘前れんが倉庫美術館で開幕した。会期は2023年3月21日まで。

1988年ドイツへ渡り活動を続けていた奈良は、00年に帰国した翌年、国内初の大規模個展「I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME.」を開催する。同展は横浜美術館を皮切りに全国に巡回し、最後は吉井酒造煉瓦倉庫で開催された。

巡回展の最後に美術館ではない、しかも奈良の地元である煉瓦倉庫での開催が実現した背景には、この煉瓦倉庫のオーナーであった吉井酒造の社長・吉井千代子が奈良の作品に強く惹かれたことがある。吉井は展覧会タイトルにもあるように、「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?」とギャラリーに電話をかけ、それをきっかけに2002年、この倉庫で「I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME.」が開催されることとなった。

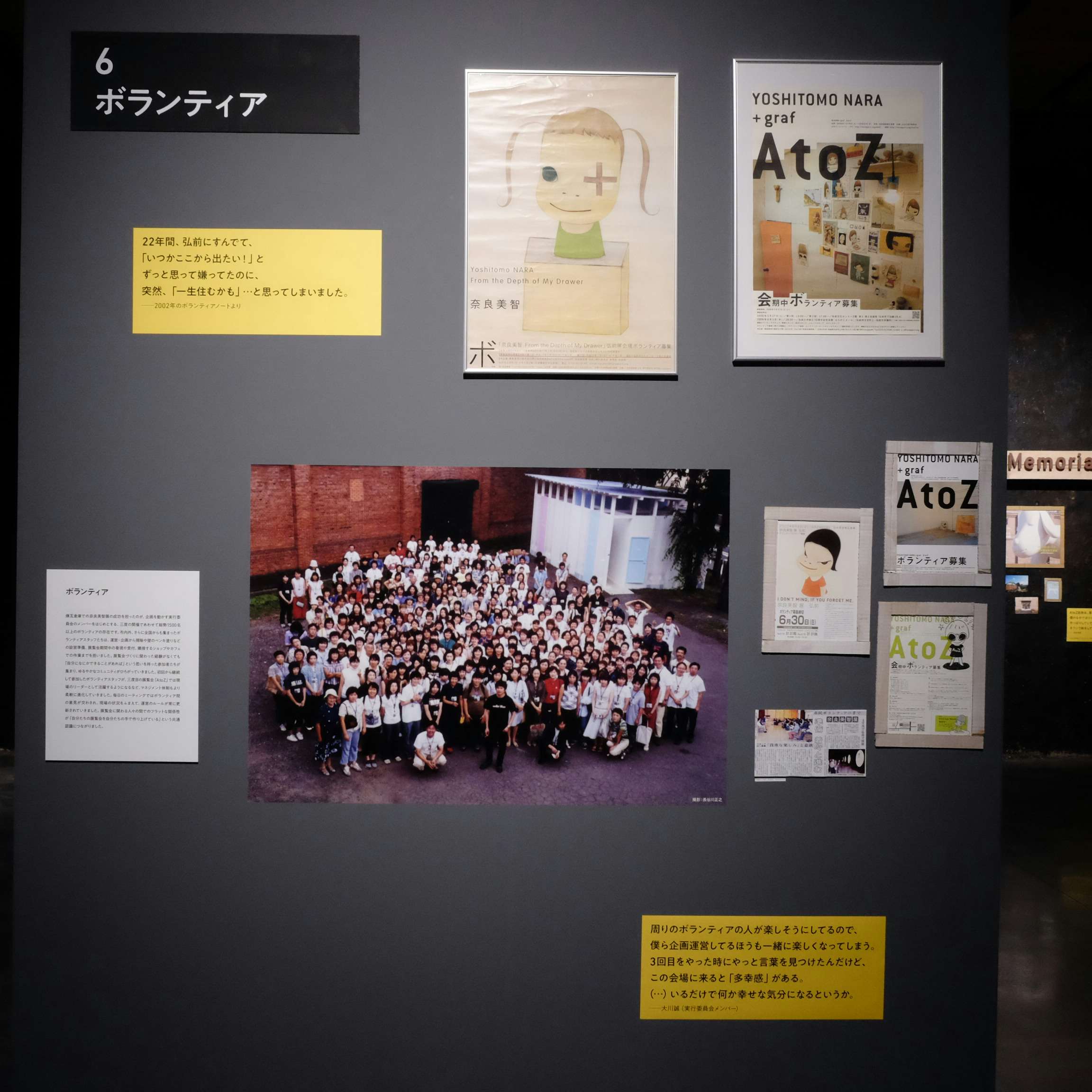

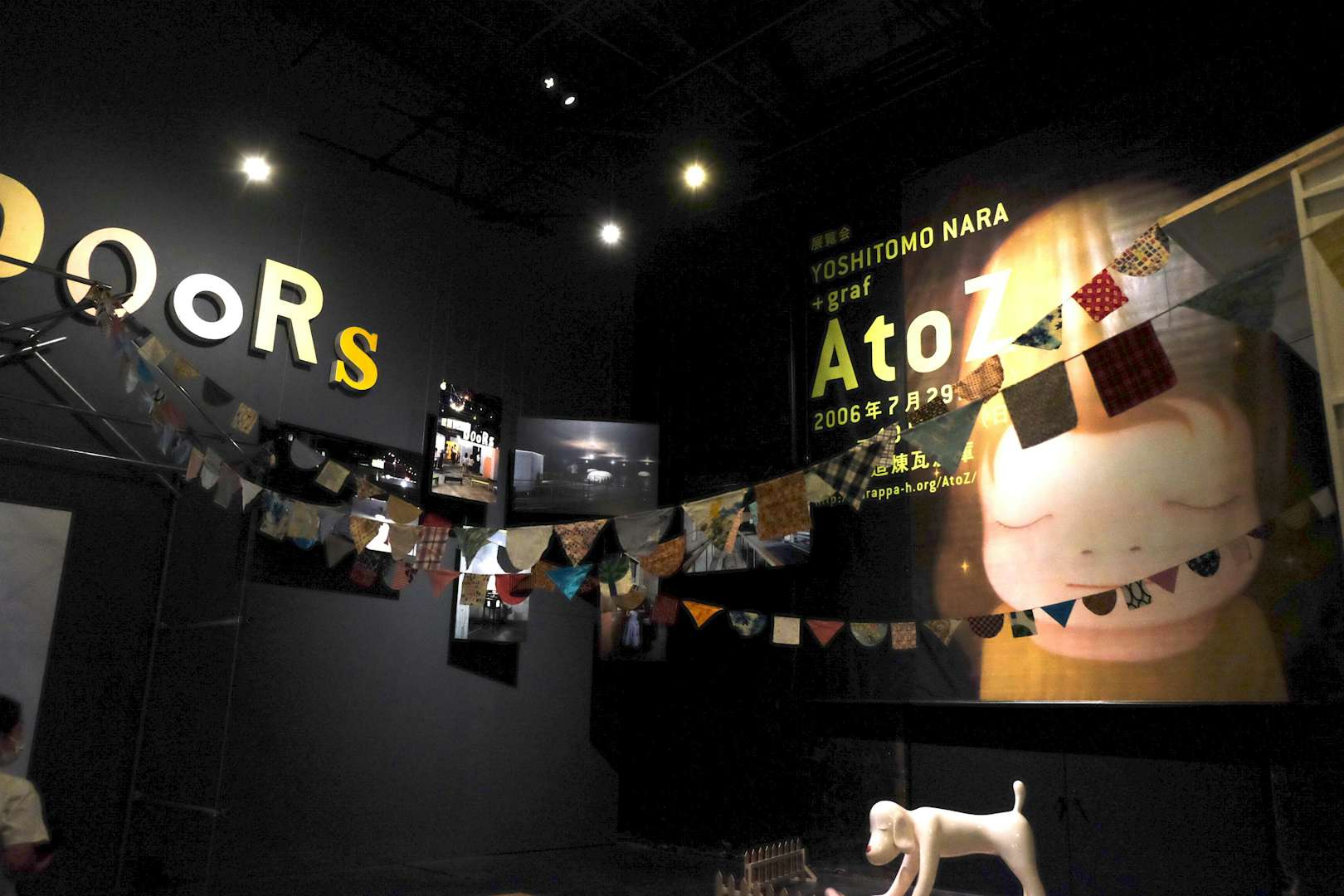

続く05年には「From the Depth of My Drawer」、06年には「YOSHITOMO NARA+graf A to Z」と、煉瓦倉庫では計3回の展覧会が開催。本展はこの奈良の3つの展覧会に光を当てるものだ。

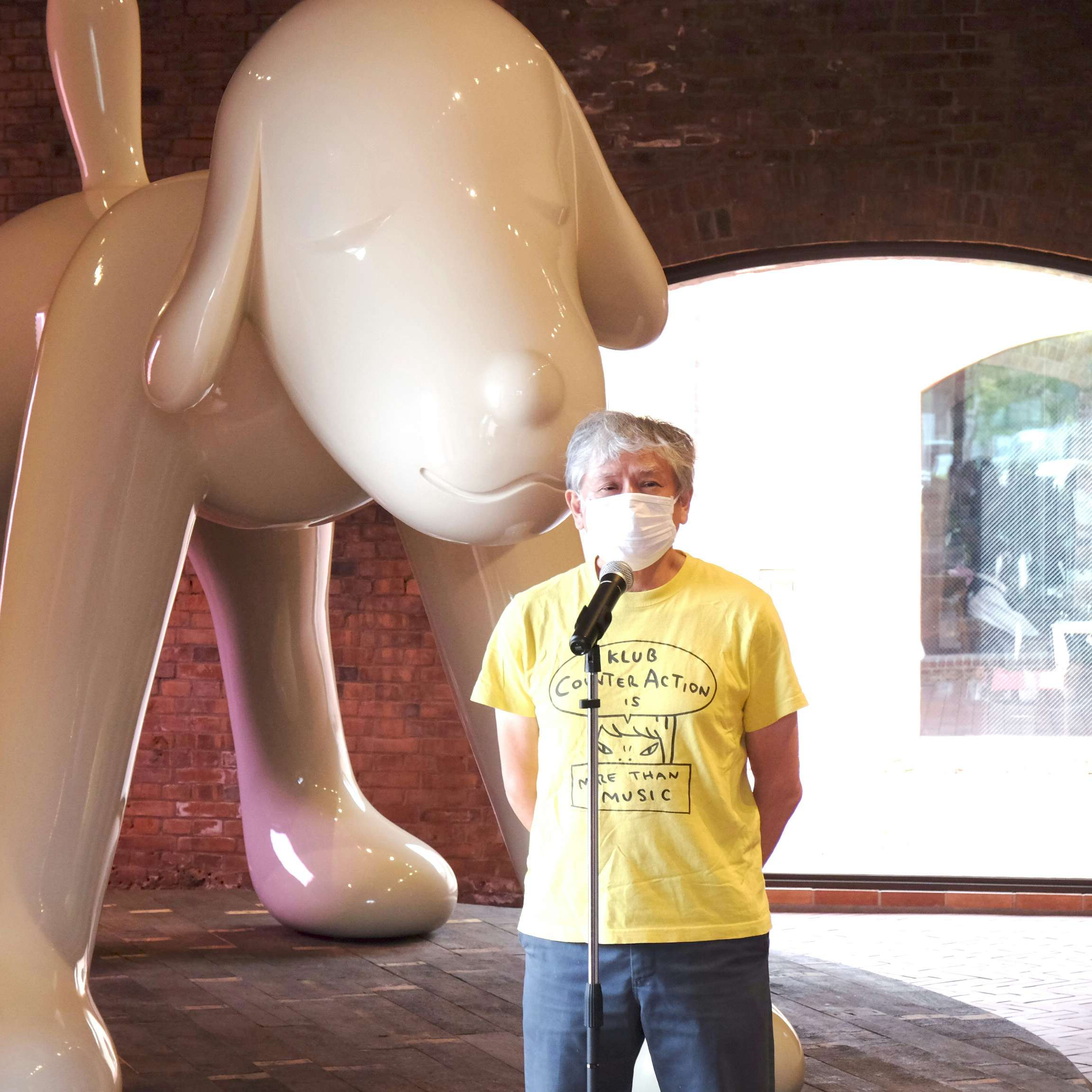

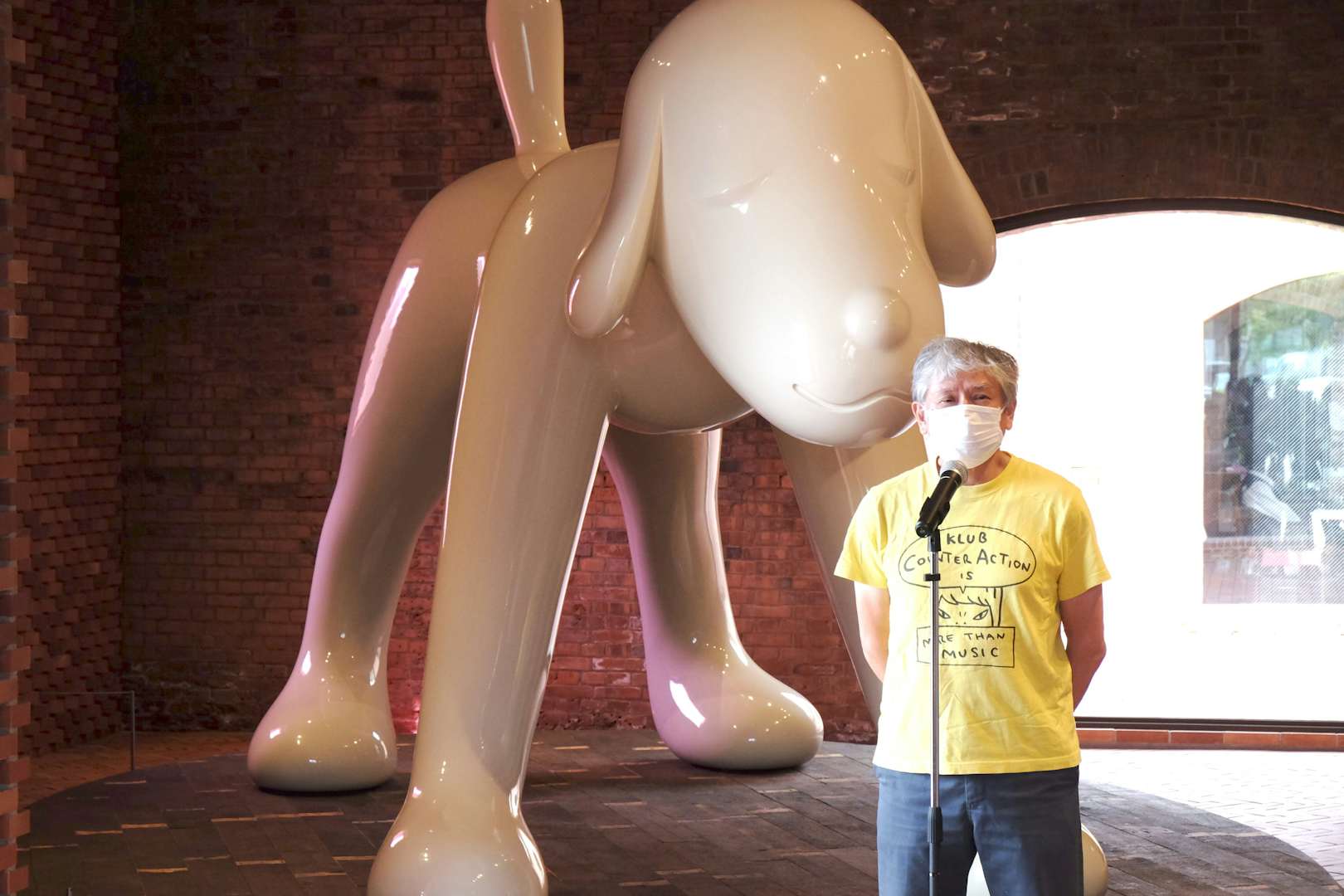

奈良はオープニングレセプションで、これまで弘前で開催された展覧会についてこう振り返った。「あの時代、なぜこの倉庫で展示ができたかというと、自分がこの弘前出身だったからというのが大きい。この土地に友達がいて、知り合いがいて、地元のみんなが展覧会に来てくれた。そして、みんながお金を出してくれた。自分自身も、展覧会をきっかけにふるさとに背を向けていた自分をすごく反省したし、それからはふるさとを見つめるようになった。そして、弘前、引いては東北や北海道を含めた北日本が自分の感性のルーツだと思えるようになっていった」。そして今回の展覧会。奈良は「やっと弘前れんが倉庫美術館ならではの企画が出てきたと思っている。美術とは関係ない、土地に根ざしたコミュニティが美術によってつながっていくという、ひとつの理想的な関係を見てもらえれば」と語る。

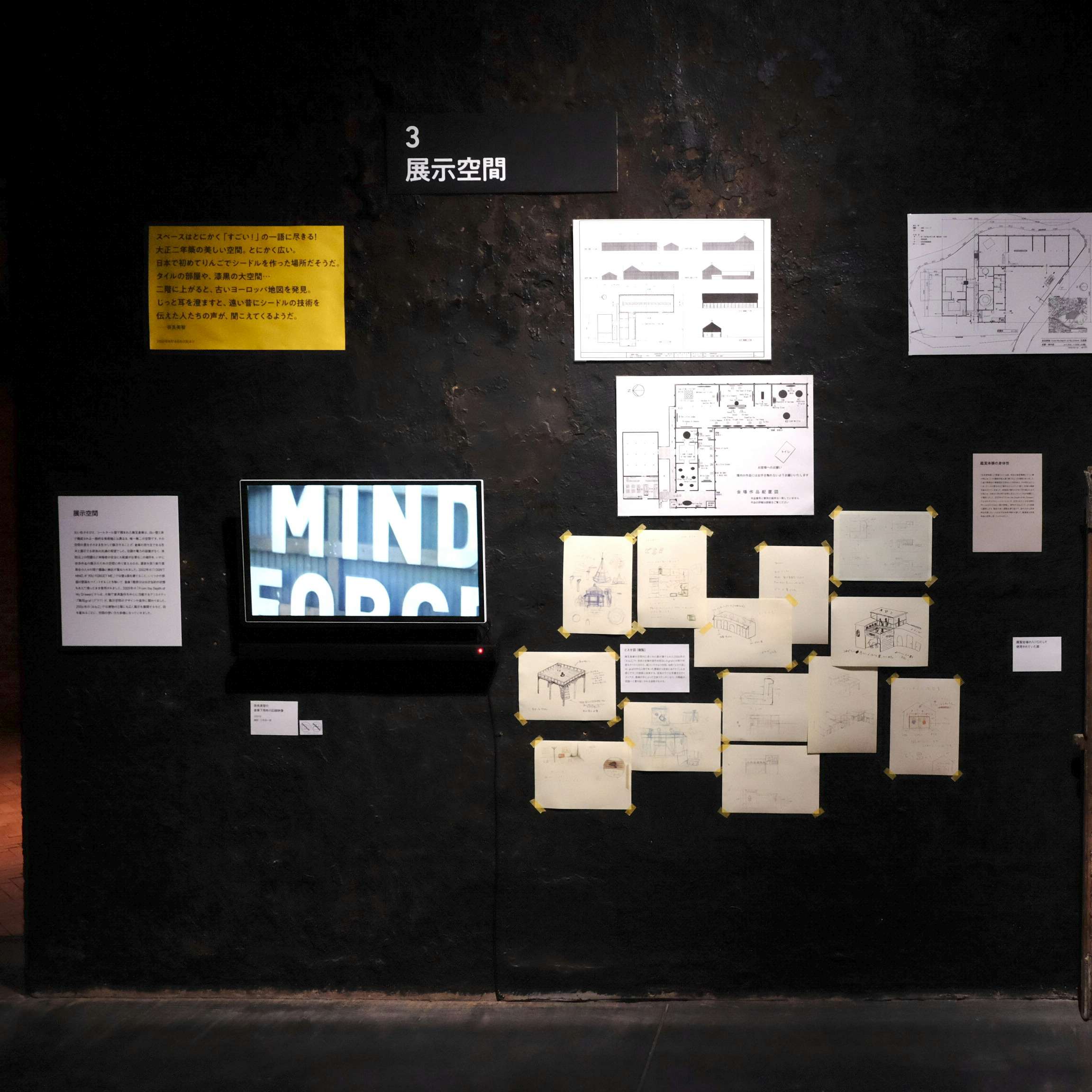

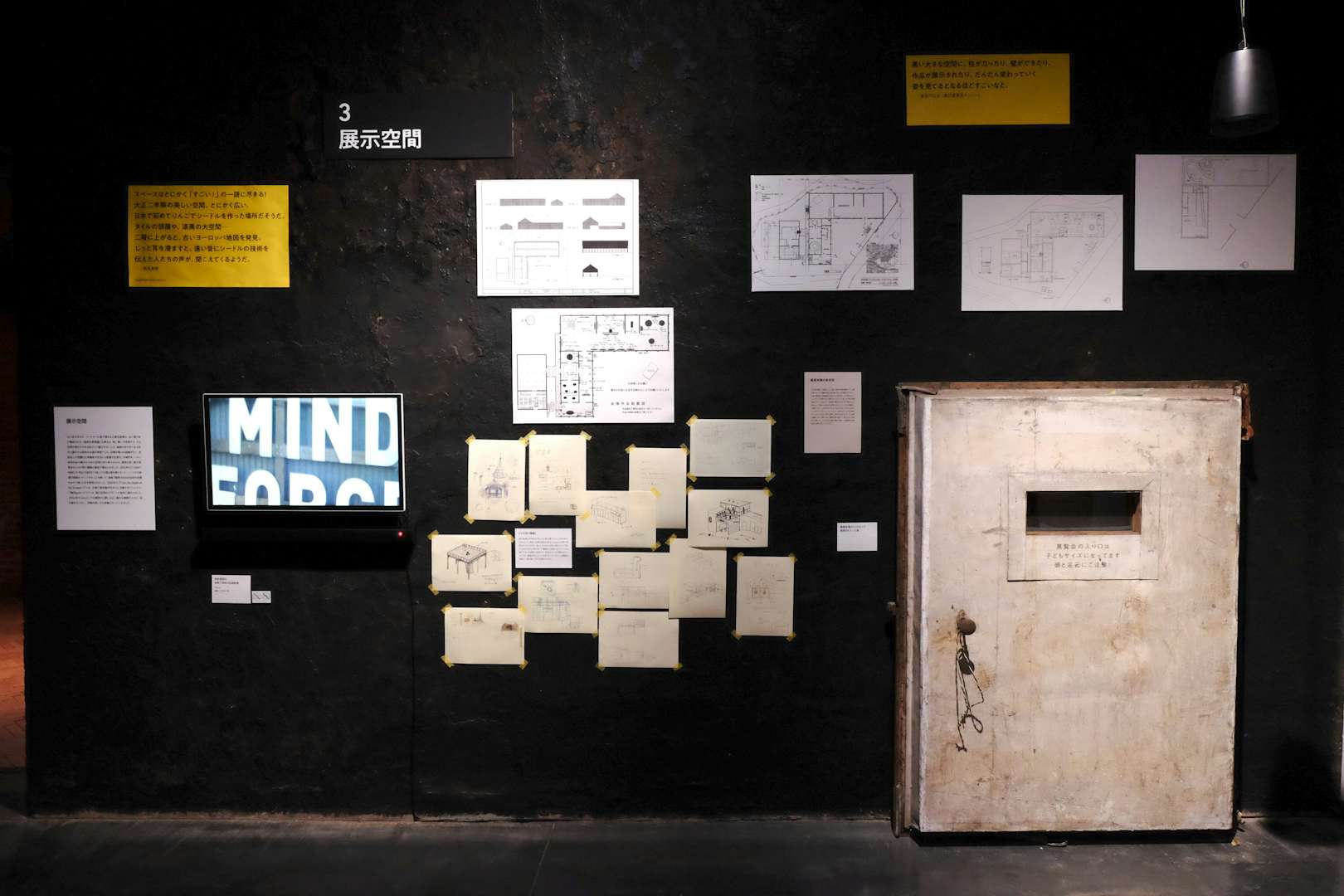

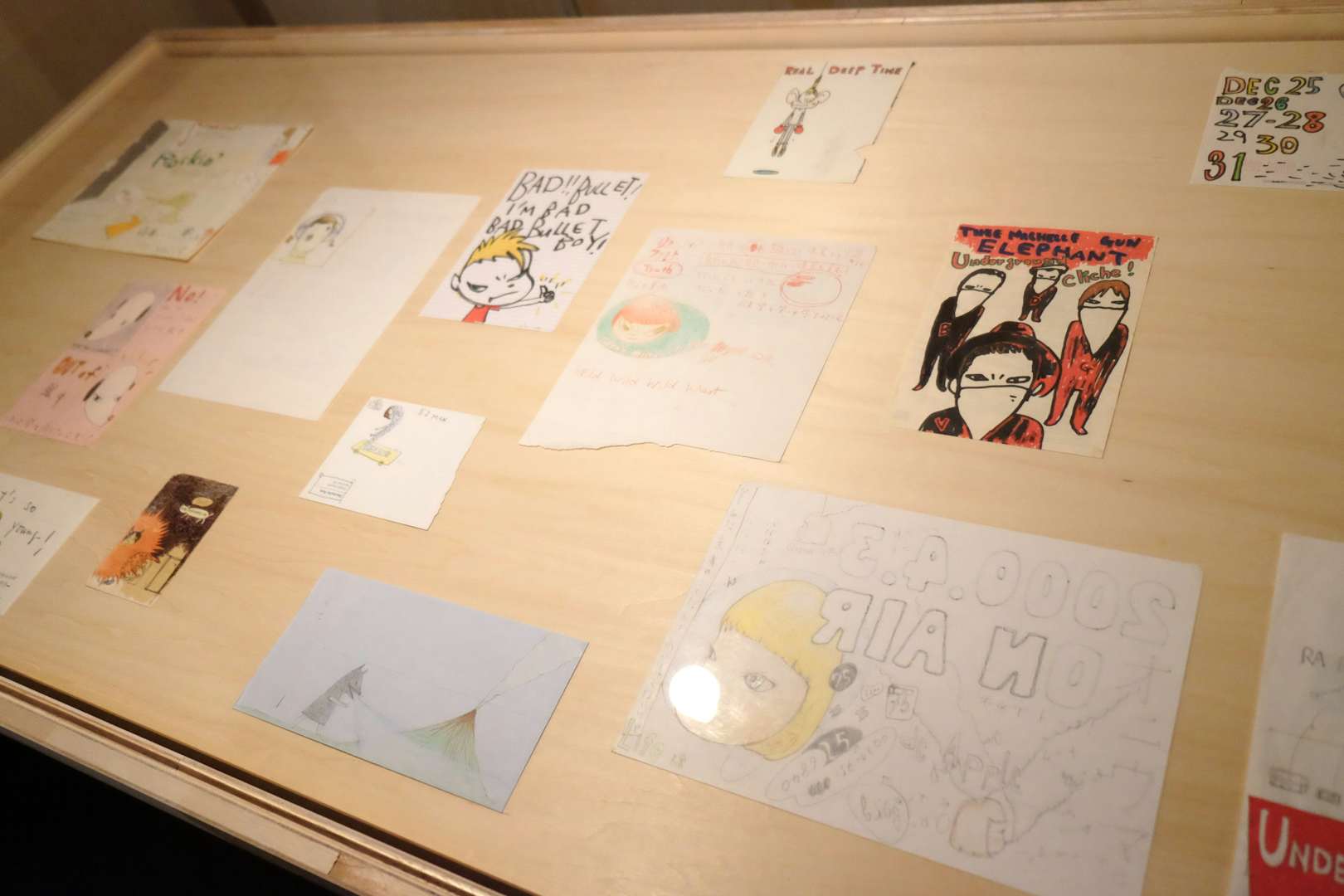

展示内容を紹介していこう。展示室1の「一本の電話から」では、市民の協力を得て集まった奈良美智の弘前での展示の資料が、9つの切り口から紹介されている。

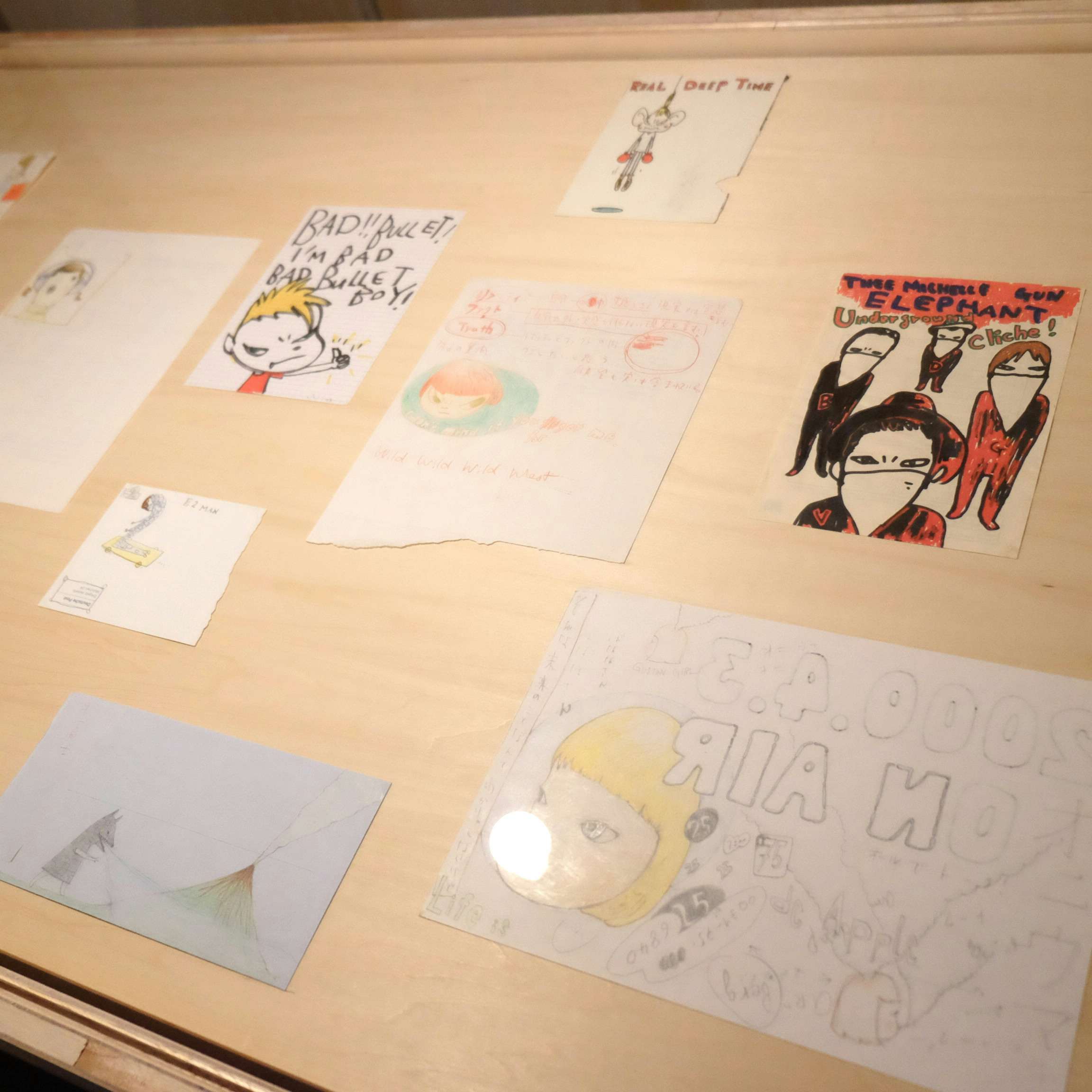

3つの展覧会ごとに壁面を分け、当時関わった人々の証言映像やポスター、アイデアスケッチ、販売されたグッズなどを展示。携わった人々がそれぞれ、いかなるものを目指して展覧会をつくっていたのかを紹介する。

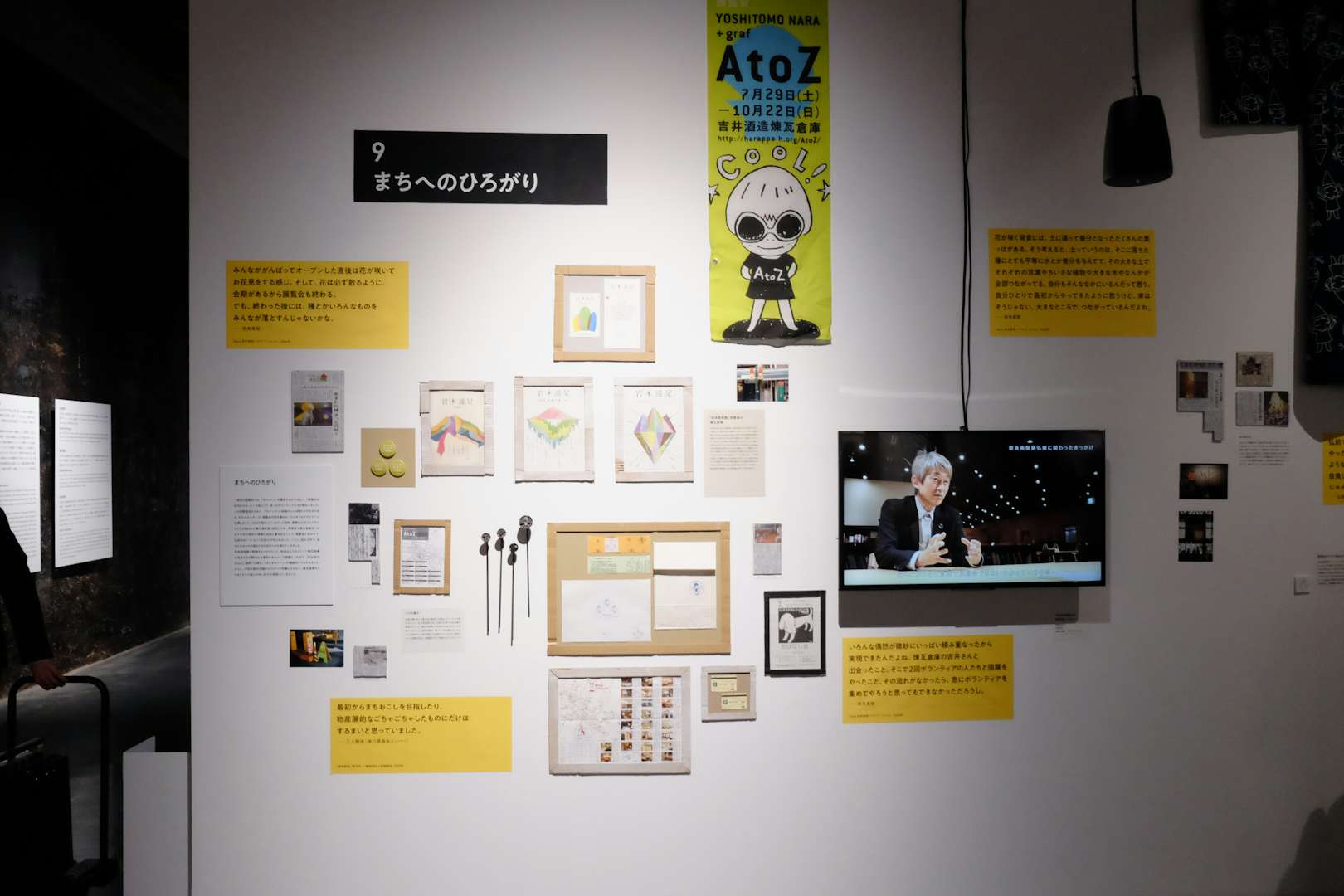

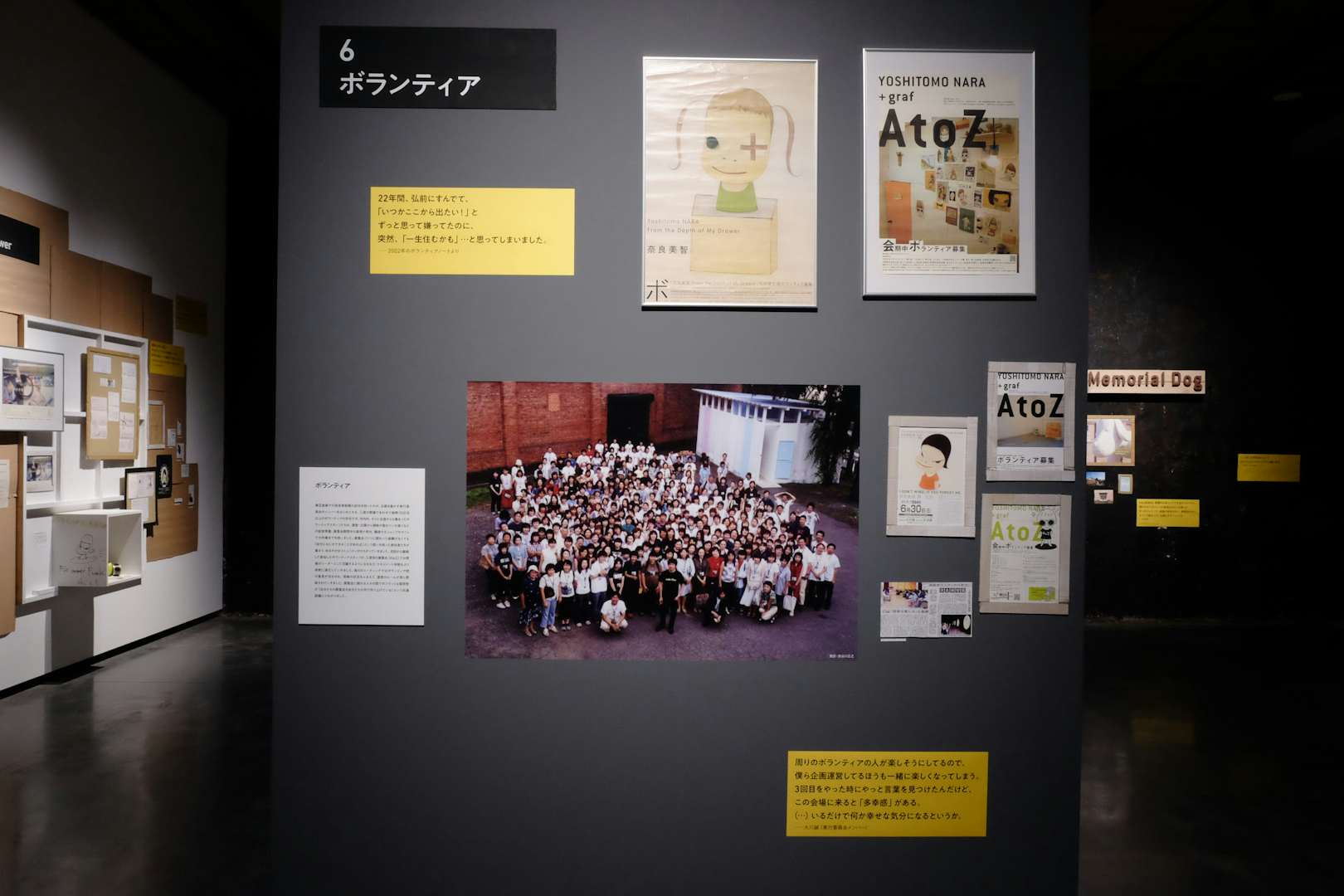

ほかにも「吉井千代子さんのこと」では、20年に世を去った倉庫の所有者である吉井がどのような人物で、いかに奈良の作品に惹かれていたのかを紹介。また「ボランティア」や「まちへのひろがり」では、奈良が弘前で展覧会を行ったことで、街や人にいかなる変化を与えたのかを知ることができる。

展示室2と3は「残すことは未来をつくること」。まずは写真家の永野雅子と細川葉子が撮影した、展覧会の会場風景や街の様子などの写真が、小屋の中で小さな個展のように展示されている。会場に建てられたこのたくさんの小屋は、「YOSHITOMO NARA+graf A to Z」の展示風景を模したものだ。

小屋の中で展示された、永野と細川がそれぞれの視点で切り取った当時の準備の様子や展示風景の写真は、そのときの場にあった熱気を生き生きといまに伝えている。

吹き抜けの大空間では、天井から垂らされた「YOSHITOMO NARA+graf A to Z」の巨大な展覧会バナーが目を引く。開催当時、弘前駅に掲示されていたというこのバナーの下には、訪れた人々が自由に触れて遊んでいたという犬の立体作品《サーフィンドッグ》(2001)があり、会場では当時と同じように触れることができる。

本展のために集まったというボランティアが制作した布や、ふたりの写真家の記録写真のスライドショーなど、倉庫内に音楽フェスの会場が現れたような臨場感を楽しみたい。

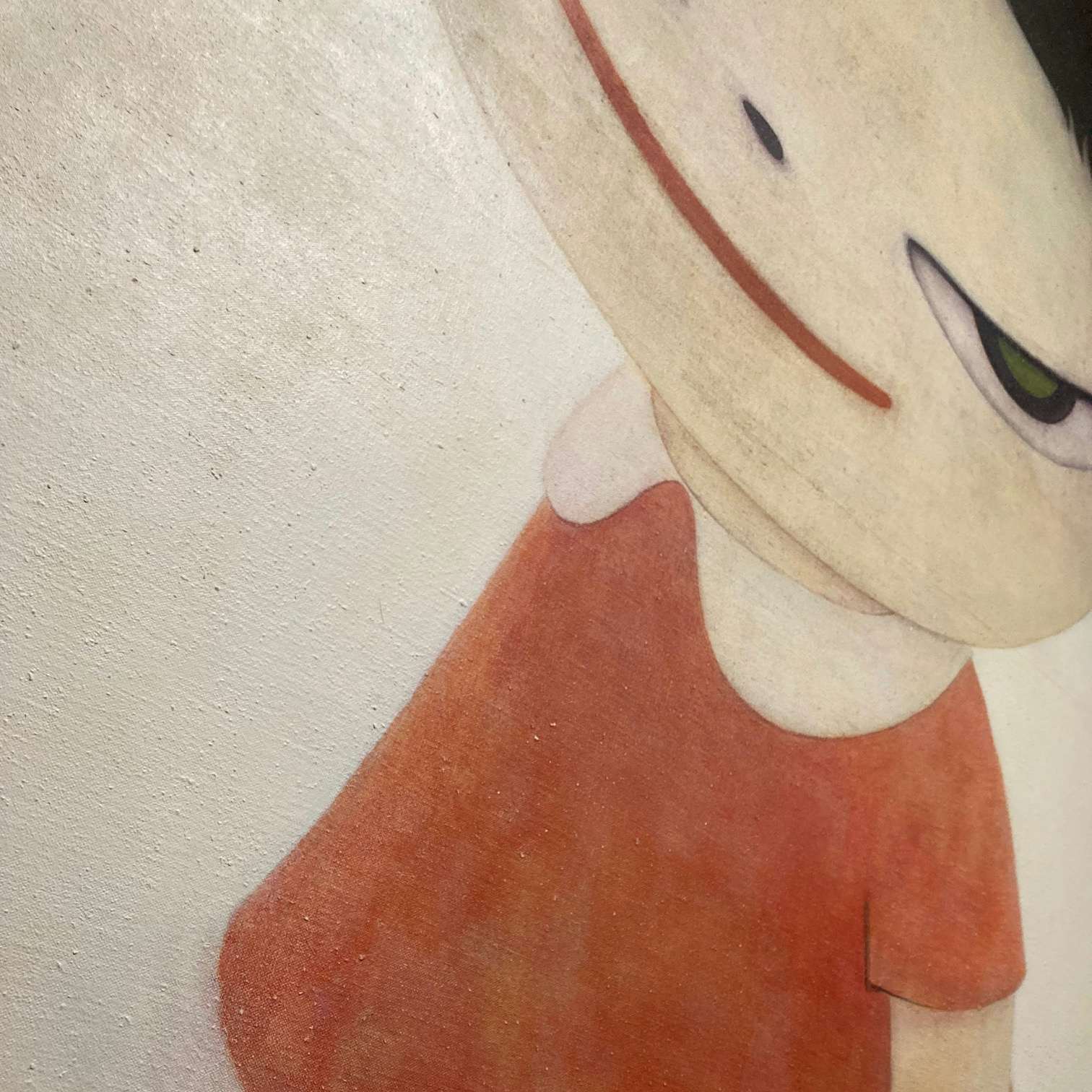

奈良の作品も各所に展示されているが、もっとも注目したいのは02年の展覧会に出品された《Milky Lake》(2001)だろう。現在は高松市美術館が所蔵しており、今回20年ぶりの里帰りを果たしたことになる。キャンバス上でやわらかに表現された子供の肌の質感や、独特の空気感をかもし出す彩色など、1枚の絵画と対峙しながら画家としての奈良の豊かな表現力を改めて感じることができるはずだ。

ほかにもドローイング作品を小屋の中で展示。いまや世界中のアートマーケットにおいて高額で取り引きされる奈良の作品だが、ひとりのアーティストの思想がにじみ出たこの空間に展示されることで、ほかの場所では生まれ得ない価値を見る者に感じさせる。

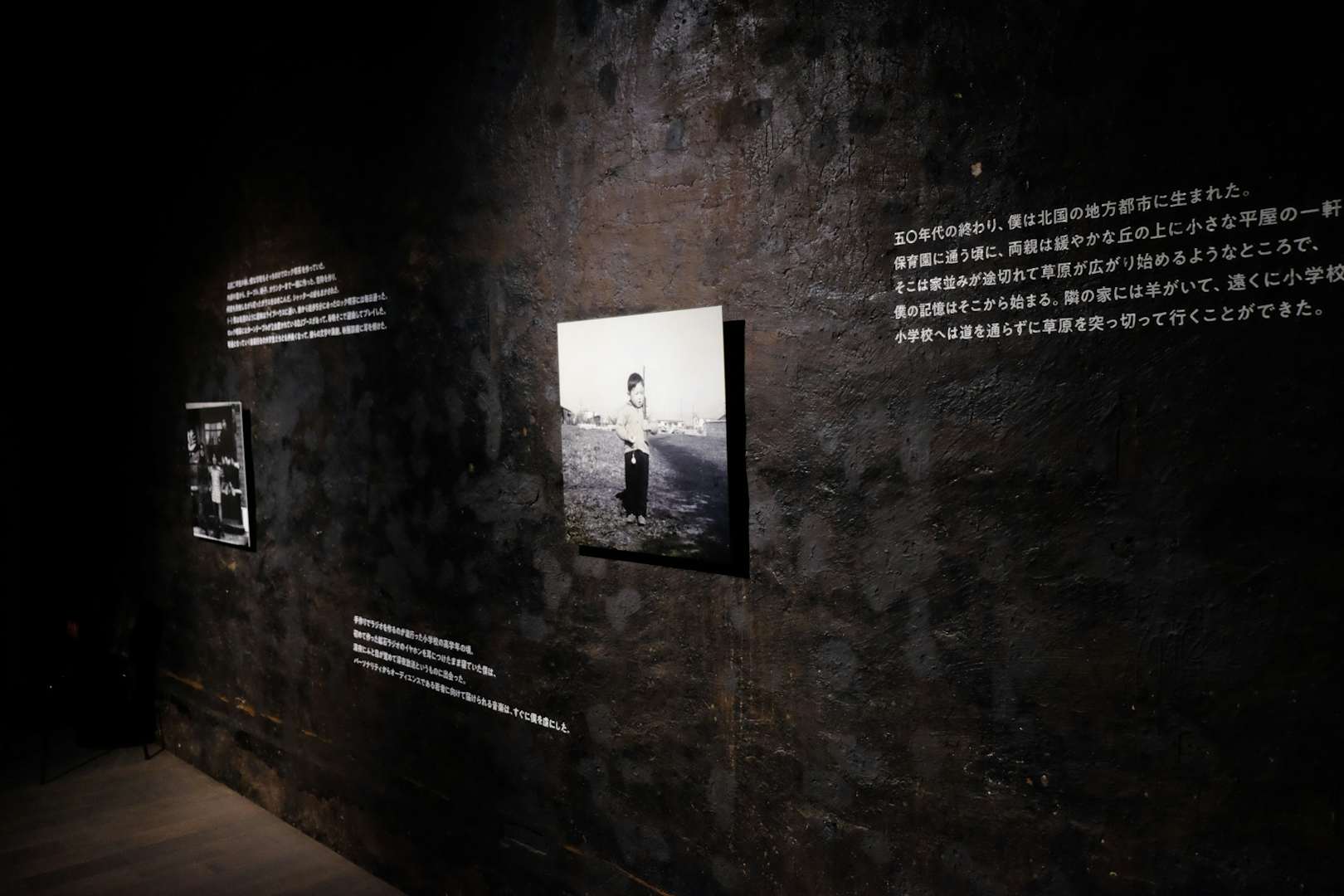

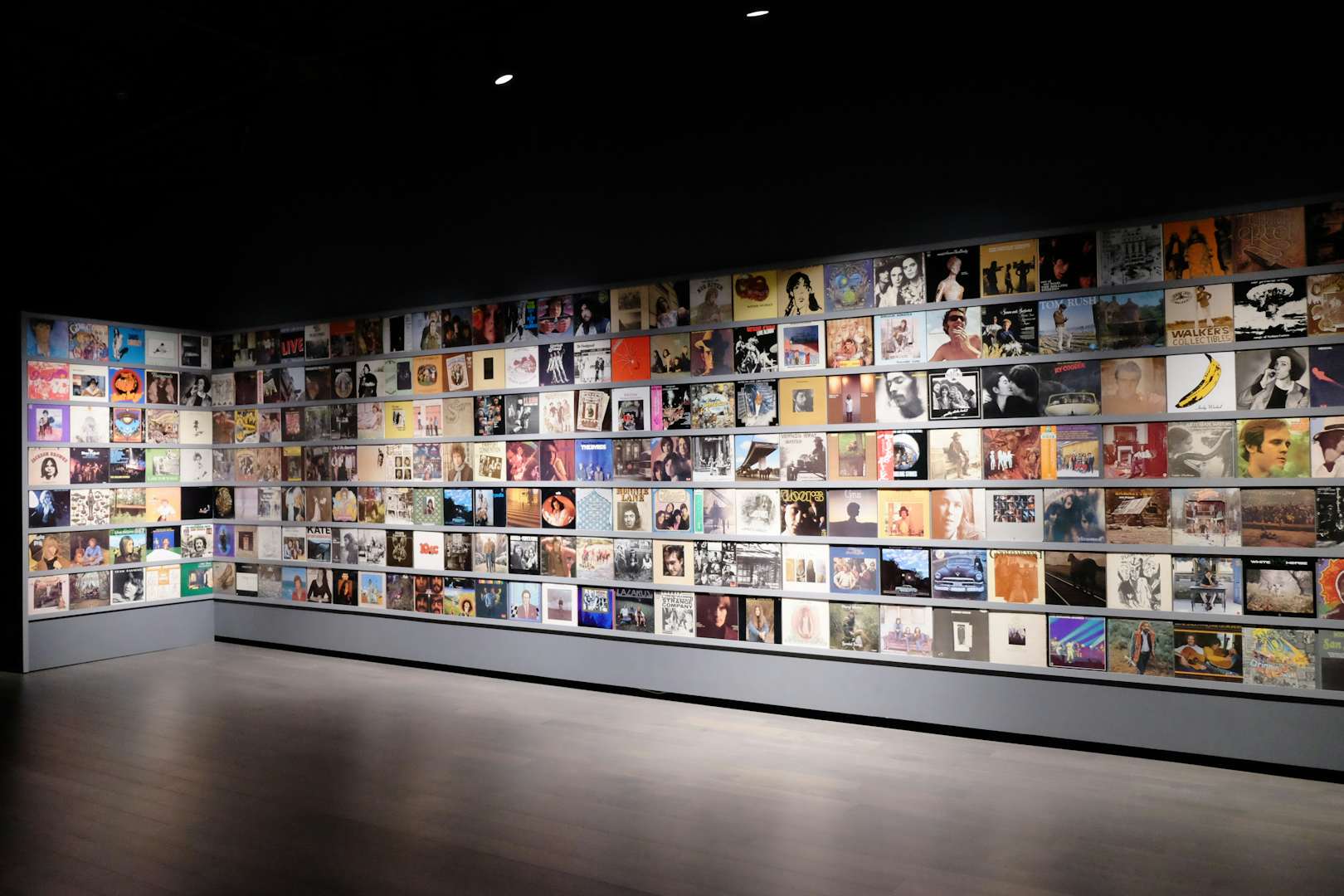

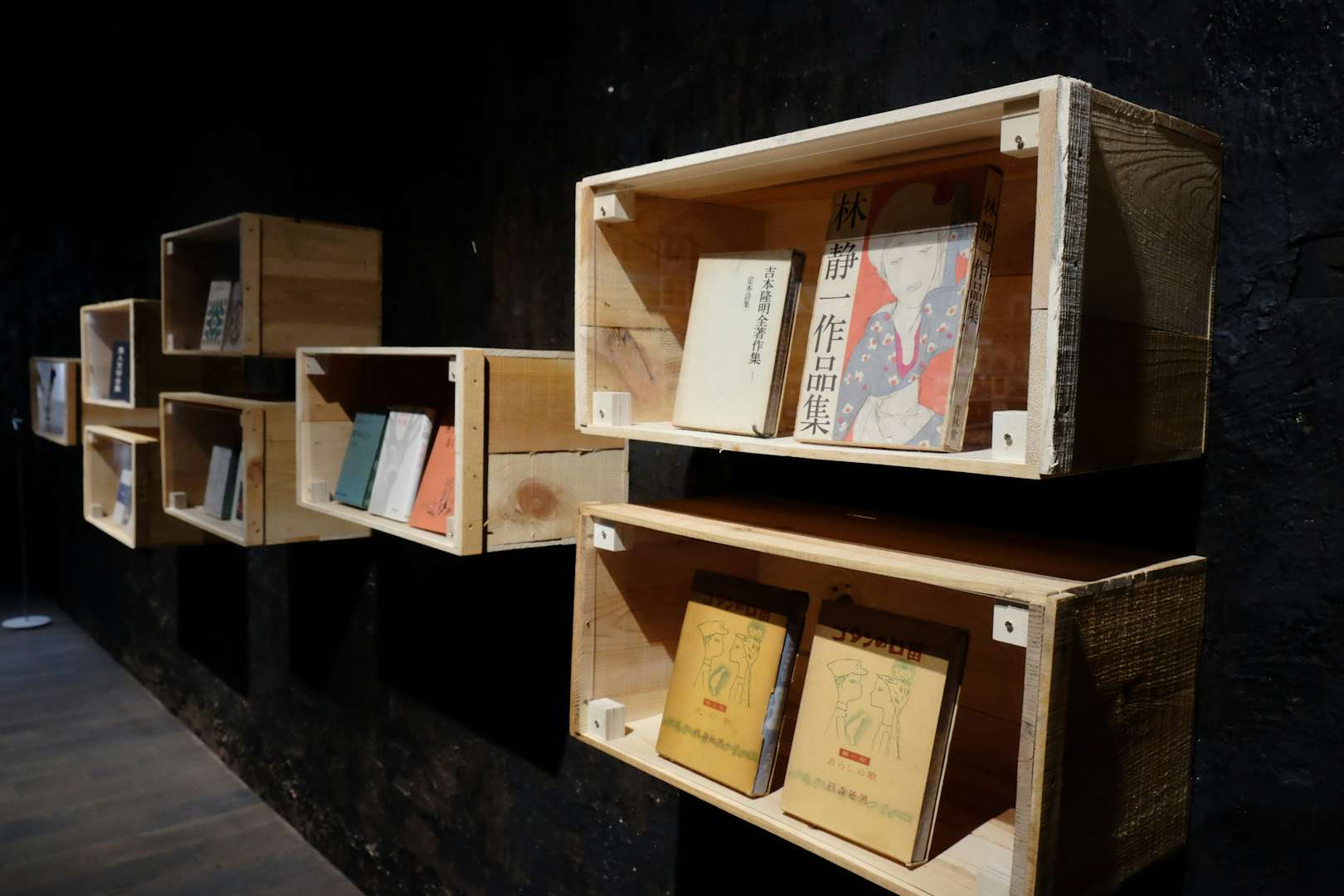

1階の大空間を見下ろす展示室5では「奈良美智と弘前での時間」として、弘前と奈良の関係性に迫りながら、奈良の感性がこの街でいかにかたちづくられたのかを探る。

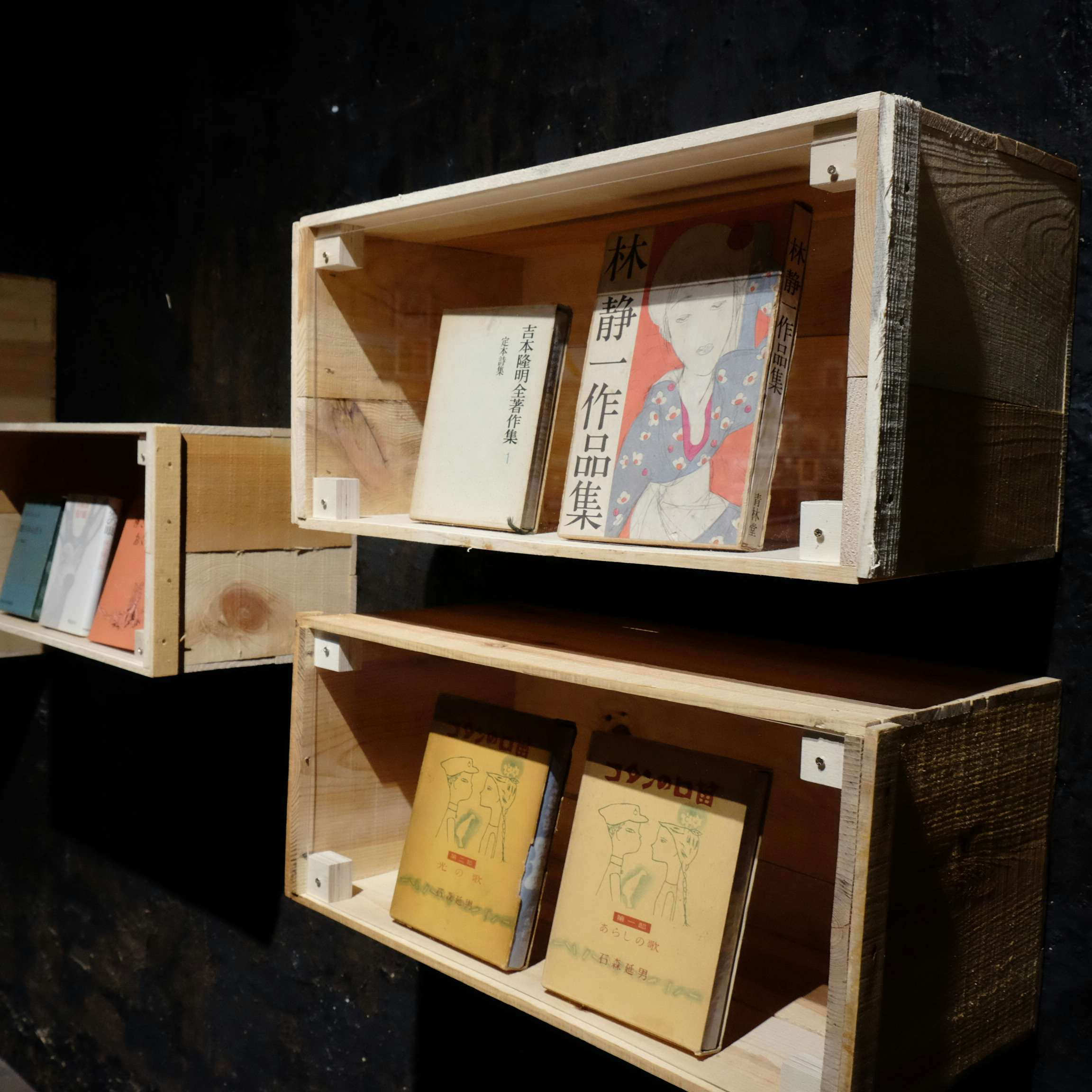

会場に展示された300枚以上のレコードと30冊の書籍は、この街で音楽活動をし、交流を深めて様々な文化を吸収していった若き日の奈良の姿を想像させるものだ。この場所を訪れた若い世代にとっての、様々な文化への興味の入口となることを願わずにはいられない。

そして、最後となる展示室4の「動き続ける場へ」では、奈良の弘前での展示から次世代へと電波していく創造の様々なかたちを紹介する。

高校2年生のときにボランティアとして展示を手伝い、現在はガラス素材を中心に作品を制作している佐々木怜央は、展示「雪の様に降り積もる/2006年の記憶から」を会場で実施。かつての奈良展が、佐々木にとって作家となる足がかりになっていたことが示される。

ほかにも、3回の展覧会が人々に与えた影響や変化をリサーチする「小さな起こりリサーチプロジェクト」の成果も展示されており、これは会期中増えていく。さらに、展覧会についての短い演劇を創作するワークショップ「もしもし演劇部」といった試みが展覧会の内外で行われる。

展覧会とはただ作品を展示するだけではなく、人や街を巻き込みながら様々なかたちで残るものだということを感じさせてくれる「もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?」。たんなるアーカイヴを超えた、新たな表現の契機を感じさせる、まさに弘前れんが倉庫美術館でしかなし得ない展覧会となっている。