近代の陶芸界に新たな地平を切り開いた巨匠。泉屋博古館 東京で味わう板谷波山の色褪せない魅力

東西の工芸様式を融合させた陶芸作品で知られている近代陶芸の巨匠・板谷波山(1872〜1963)。その生誕150年を記念する展覧会「板谷波山の陶芸 ― 近代陶芸の巨匠、その麗しき作品と生涯 ―」が、泉屋博古館 東京で開幕した。

近代陶芸の巨匠・板谷波山(本名・板谷嘉七、1872〜1963)の生誕150年を記念し、その名作の数々を紹介する展覧会が、東京・六本木にある泉屋博古館 東京で開幕した。

波山は、1872年茨城県下館町(現・筑西市)生まれ。1889年に東京美術学校(現・東京藝術大学)彫刻科に入学し、岡倉天心や高村光雲に師事。1903年には東京・田端の地に移り、陶芸家「波山」として数々の名作を生みだした。34年に帝室技芸員に任命され、53年には陶芸家初の文化勲章を受章している。

その陶芸は、東洋の古陶磁がもつ鋭く洗練された造形を骨格とし、そこに19世紀末の欧米のアール・ヌーヴォースタイル、つまり優雅で官能的な装飾性を加えた、いわば東西の工芸様式を見事に融合させたところに特徴がある。

本展では、1917年に波山芸術を愛した住友春翠によって購入され、現在は泉屋博古館 東京に継承されている波山の代表作のひとつ、重要文化財 《葆光彩磁珍果文花瓶(ほこうさいじちんかもんかびん)》をはじめとする名作とともに、波山が愛した故郷への思いや人となりを示す貴重な資料や、試行錯誤の末に破却された陶片の数々を通し、その制作のエッセンスを紹介している。

展覧会は、「序章:ようこそ、波山芸術の世界へ」「第I章 『波山』へのみちのり」「第II章 ジャパニーズ・アール・ヌーヴォー」「第III章 至高の美を求めて」の4章で構成されている。

波山の制作の大きな特徴としては、明治前期までの陶工の常識を破り、個人で本格的な高火度焼成の窯を構えて磁器焼成に挑んだことが挙げられる。しかし、当時窯の焼成は薪によるもので、炎のコントロールが困難で失敗のリスクも大きかった。そのため、波山の作品には唯一無二の名品が多くあったいっぽう、波山は60歳を過ぎるまで借金生活で苦しんでいたという。

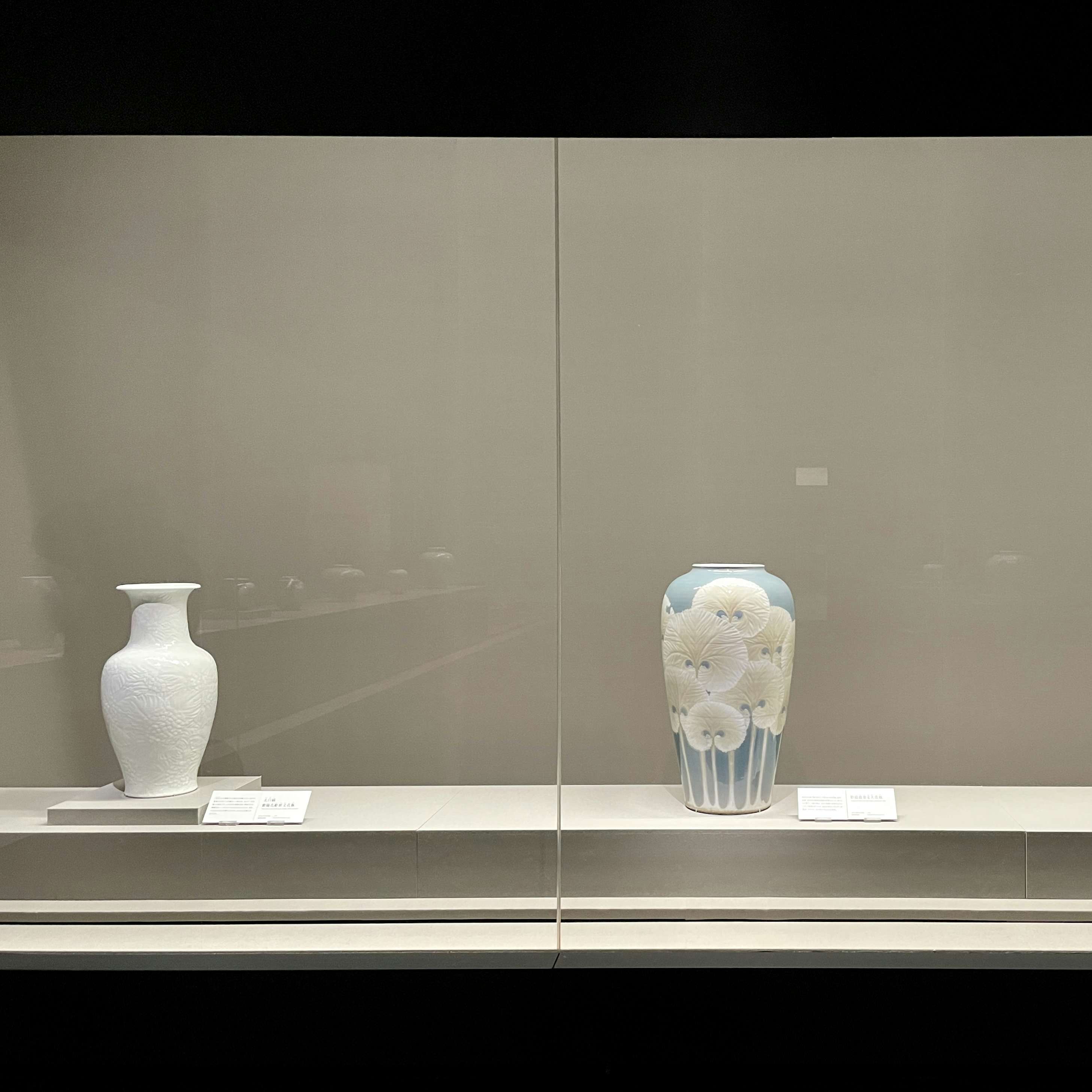

また、明治前期の輸出陶磁器の制作において、絵付けは浮世絵師や狩野派の画工を雇い入れ、磁器の素地は瀬戸や有田など窯業産地へ発注する分業システムがメインだった。しかし波山は、図案のデザインや絵付けだけではなく、素地も自らつくり、釉薬や顔料の調合も吟味した。また、東京美術学校彫刻科で立体造形や木彫の技法を学んだ波山は、写実主義の影響を受け、立体的な文様を作品に取り込んだ。

さらに波山は、釉の下に絵付けする「釉下彩」(下絵)という技法を用いて瑞々しい色彩を表現。また、西欧から伝えられてきた「結晶釉」を実用化することで、器面がまるで霧に包まれたかのような幻想的な雰囲気をつくり出している。

では、本展のハイライト作品を紹介していきたい。例えば、序章では波山の生涯で最大作として知られる高さ約80センチの大花瓶《彩磁蕗葉文大花瓶》(1911)や、白磁の器面に紫陽花が全面に彫刻された《太白磁紫陽花彫嵌文花瓶》(1916)、鳳凰文を一対で描き、皇室に買い上げられた《彩磁瑞花祥鳳文花瓶》(1916)などが紹介。時代を超えて鑑賞者を波山の芸術の世界へと誘う。

第I章では、波山初期の木彫作品《元禄美人》(1894)や、工芸の街・金沢の石川県工業学校で教員として働いた時期に制作された《彩磁芭蕉蛙文花瓶》(1898-1903)などを展示することで、陶芸界を牽引する存在となる前の波山の歩みをたどることができる。

第II章では、波山がアール・ヌーヴォーを意識して制作した《彩磁金魚文花瓶》(1911)や《彩磁銀杏散文花瓶》(明治40年代)などとともに、本展の見どころのひとつとも言える波山による様々な陶片も紹介。最初期の飛鳥山焼陶片から波山の代名詞である葆光彩磁の陶片まで、波山がいかに試行錯誤を繰り返して最終的に唯一無二の作品を生み出したのかがわかる。

最終章では、葆光彩磁の傑作である重要文化財《葆光彩磁珍果文花瓶》(1917)はもちろん、葆光彩磁の名品の数々や、彩磁香炉の作品《彩磁珍果文香炉[火舎 北原千鹿]》(1925)、《天目茶碗》などの茶の湯のうつわなどが紹介されており、波山の陶技の極みを味わうことができる。

近代日本の陶芸界に新たな地平を切り開き、いまなお色褪せることのない波山の芸術をぜひ会場で目撃してほしい。