情報に苦しみ、しかし求めてしまう現代の写し鏡。アレックス・ダ・コルテが金沢21世紀美術館で見せる「新鮮な地獄」

アメリカ人アーティスト、アレックス・ダ・コルテのアジアの美術館としては初となる展覧会「Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な地獄」が、金沢21世紀美術館で開幕した。会期は9月18日まで。

金沢21世紀美術館で、アメリカ人アーティスト、アレックス・ダ・コルテのアジアの美術館としては初となる展覧会「Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な地獄」が開幕した。会期は9月18日まで。担当は同館チーフ・キュレーターの黒澤浩美。

ダ・コルテは1980年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。人気アニメーションのキャラクターや美術史上の人物に自ら扮し、メディアを通じて伝えられる「イメージ」とは何かを問うてきた。2019年にヴェネチア・ビエンナーレに参加、2021年にはメトロポリタン美術館屋上庭園のコミッションに選出。また、2022年にはデンマーク・フムレベックのルイジアナ近代美術館で個展「Mr. Remember」を開催した。

本展について黒澤は次のように語る。「コロナ禍に自宅で過ごしながら多くの映像に触れたことで、改めて世の中にあまりにも多くのイメージがあふれていることを意識した。ダ・コルテの映像作品には『知っている』イメージが多く見受けられるが、果たして我々のその『知っている』はいつ獲得したものなのか。疑問を投げかけていると言えるだろう」。

展覧会はネオンの光と窓に写り込んだその姿によって成立している作品《最後の一葉》(2022)から始まる。ダ・コルテは本作について次のように解説した。「この展覧会の始まりであり、結びとなるのが本作だ。本作は葉が落ちればまた芽吹くという、季節の円環の理を表している。ツタは時間の流れを表し、生きていき死んでいくという思いが込められている」。

本作の横にある窓ガラスには、ネオンが描くツタと葉が写り込んでいる。我々の身近にあるガラスという存在が、映像機器がない時代から存在する「映る」媒体であったという歴史も意識させられる。

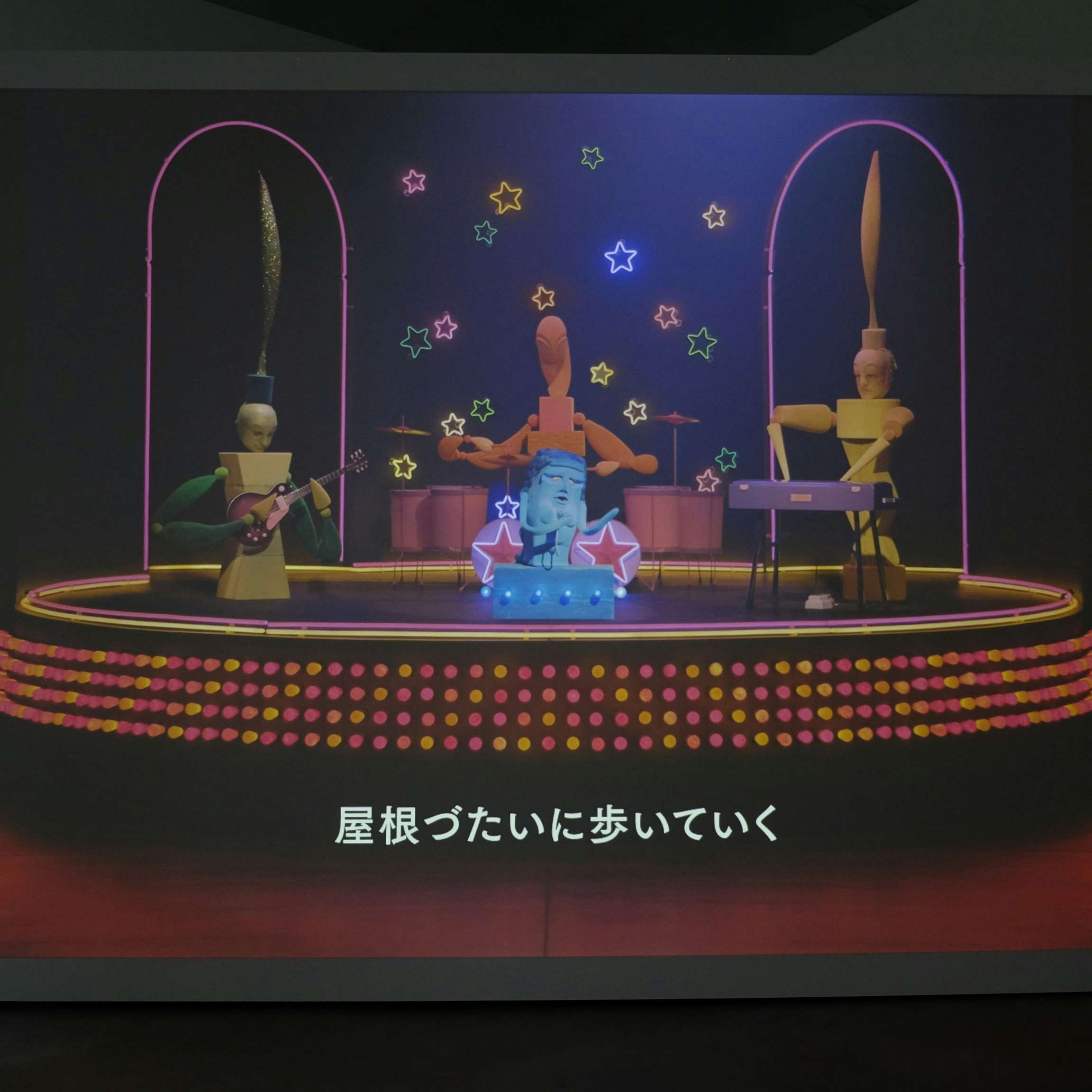

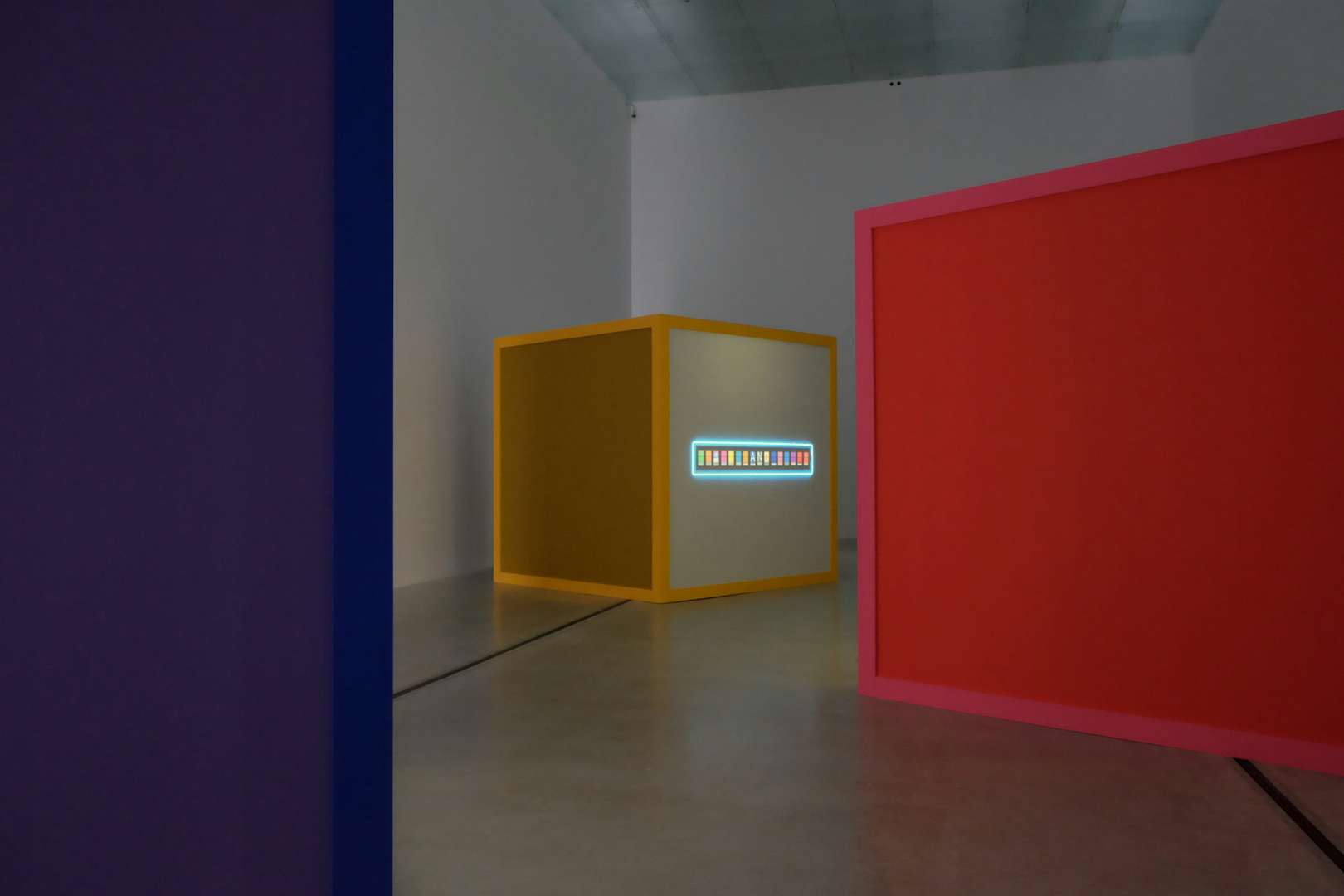

《ROY G BIV》(2022)は、白いキューブと映像を組み合わせた作品だ。ダ・コルテいわく、この映像は「絶対に動かないもの、揺るがないものを取り扱った」作品だという。映像内でモチーフとされているのはマルセル・デュシャンやコンスタンティン・ブランクーシといった、西洋美術の文脈において動かぬ絶対的な評価をされた作家であり、作中でダ・コルテは彼らに扮しながら道化じみた物語を演じており、複雑な文脈と権威が絡み合う現代美術を皮肉っているようにも感じられる。

また、本作の名称は虹の色の名称(Red、Orange、Yellow…)の頭文字をひとつずつ並べたもので、これも「ホワイトキューブという白の向こう側に何があるのか」という問いと呼応している。設置当初はまさに「ホワイトキューブ」である本作だが、会期が進むに従って、虹のスペクトラムの色順に従いペイントされていくという。キューブの色が変わることで映像の印象がどのように変わっていくのか、ということも本作のひとつの見どころとなる。

約12メートルの高さの壁と、天井からの採光が特徴的な展示室8。カラフルな什器と組み合わされた5つのブラウン管モニターが、自然光に照らされながらダ・コルテのこれまでの映像作品を上映している。過去20年間にわたり手がけてきた映像作品のなかから、選りすぐりを集めたというこの展示。「腰を据えてじっくりと鑑賞してほしい」とダ・コルテは語る。

《開かれた窓》(2018)は、強烈なオレンジ色の部屋で見る映像作品だ。セイント・ヴィンセントの名前で活動するミュージシャン、アニー・クラークが猫を抱いてこちら側を見ている映像が続くが、コンピュータ・グラフィックスによるビリヤードの球がその上を少しずつ動き、やがてホラーじみたサウンドとともに彼女の表情も変化していく。

本作のモチーフとなったのは、アメリカのホラー小説『フィアー・ストリート』シリーズの『猫』の表紙イラストだ。ダ・コルテによれば、猫は迷信や恐怖を司る表象であり、また本作に出演している片目の猫はひとつ目だ。クラークのふたつの目にこのひとつ目の猫が加わることにより、超現実的な「第3の目」を想起させているという。

展示室11では、4つのモニターで57の映像を上映する《ゴム製鉛筆の悪魔》(2019)を展示。これらの映像の題材となっているのは30年以上続いた教育番組「ミスター・ロジャースのご近所さんになろう」や子供向け人形劇「セサミ・ストリート」、誰もが知るアニメーション作品「バックス・バニー」などであり、そこに込められた無数の引用がアメリカという国の肖像にもなっている。

《マウス・ミュージアム(ヴァン・ゴッホの耳)》(2022)は、来場者がここまでの展示で体験したことを振り返るような作品だ。円形の展示室14の中には黄色いカーペットが敷かれ、そこに黒い壁で囲われた「もうひとつの展示室」とでも言うべき空間が存在している。この黒い展示室は上から見ると「世界的に有名なネズミの人気キャラクター」のかたちを模していることがわかり、さらにその耳は欠けているという。床面の黄色はヴィンセント・ファン・ゴッホがポール・ゴーガンとの共同生活を夢見た黄色い家や代表作の《ひまわり》を想起させ、また「耳が欠けたネズミ」は、そのゴッホが共同生活の夢が破れたのち耳を切り落とした有名な事件を連想させる。

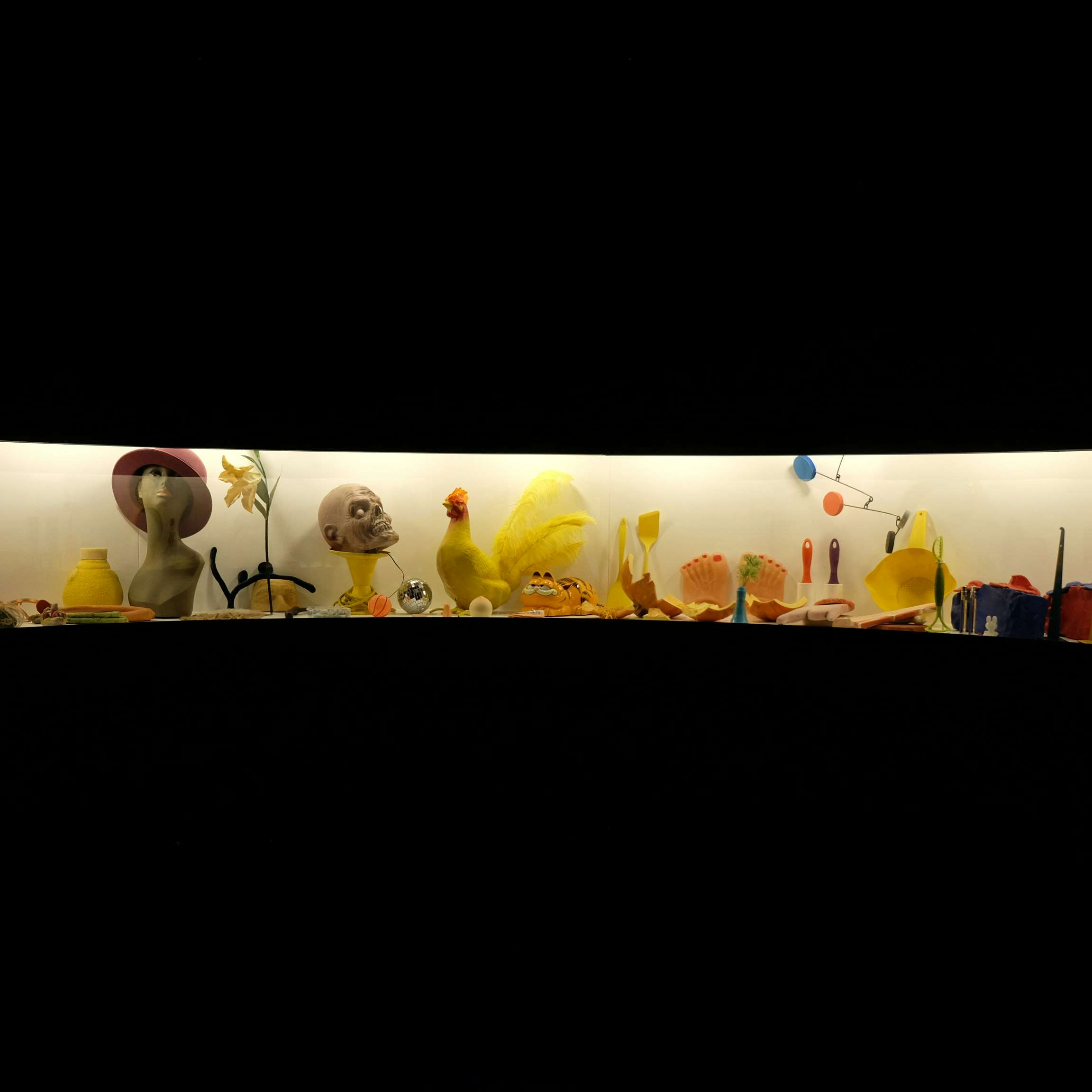

内部に足を踏み入れるとガラスケースがあり、その中には誰もが見たことのあるキャラクターの人形や、日常目にする道具などが並んでいる。本展で上映された映像作品に登場するものも多く含まれており、それらをダ・コルテの映像の断片としてケースの中で展示することで、その記号性が強調されている。

本作でダ・コルテが意識したのは、「ドクメンタ5」(1972)で発表されたクレス・オルデンバーグの《マウス・ミュージアム》だという。オルデンバーグが集めた数百点のオブジェがネズミの頭の形状をした黒い部屋に飾られたというこの作品がなぜ選ばれたのか。ダ・コルテは「オルデンバーグほどの作品はできないが、しかし私の頭の中身をネズミの中に入れて展示してみようと思った」と語っている。

展覧会を見終えれば、本展タイトルの「新鮮な地獄」とは、日々情報の圧力にさらされている現代社会のことだと感じるし、またこの「地獄」から逃れる術を考えさせられもする。しかし、ダ・コルテは各映像作品をブラウン管テレビを思わせる巨大な箱型の什器に囲われたモニターで展示しており、そのカラフルな「映える」ルックスに私たちはスマートフォンのカメラを向けずにはいられない。本展は、情報に苦しみながらも、同時に情報を求めて小さな液晶画面を覗きつつさまよう私たちの姿が、鏡のように映し出される展覧会でもある。