強風や荒波を超えて。珠洲市を舞台とした「奥能登国際芸術祭2023」が目指す新たなつながりのかたち

石川県珠洲市を舞台として開催される芸術祭「奥能登国際芸術祭2023」が9月23日〜11月12日の会期でスタートした。3回目の開催となる今年は、14の国と地域から59組が参加。第1回目からの常設を含め、珠洲市内にあわせて60点の作品が展開されている。

石川県珠洲市を舞台として開催される芸術祭「奥能登国際芸術祭2023」が9月23日よりスタートした。総合ディレクターは北川フラム。

今年の5月5日、珠洲市全域を震度6強の地震が直撃したことは記憶に新しい。現在も街中には住宅被害が散見され、現在も復旧作業が続けられている。そのため、会期を当初より3週間遅らせての開幕に至った。

本芸術祭の実行委員長であり、珠洲市市長である泉谷満寿裕は開幕式にて「地震やコロナで状況が大きく変わった。芸術祭を通じて、人と人を、世界と珠洲をつなぎたい。人の流れと時代の流れを変えるきっかけにできたら」と語った。

3回目の開催となる今年は、14の国と地域から59組が参加。第1回目からの常設を含め、珠洲市内にあわせて60点の作品が、日置、三崎、蛸島、飯田、上戸、宝立、大谷、正院、直、若山と大きく分けて10のエリアに展開されている。そのなかからとくに気になった作品やプロジェクトを紹介する。

美しい海岸からの絶景も見どころ。日置エリア

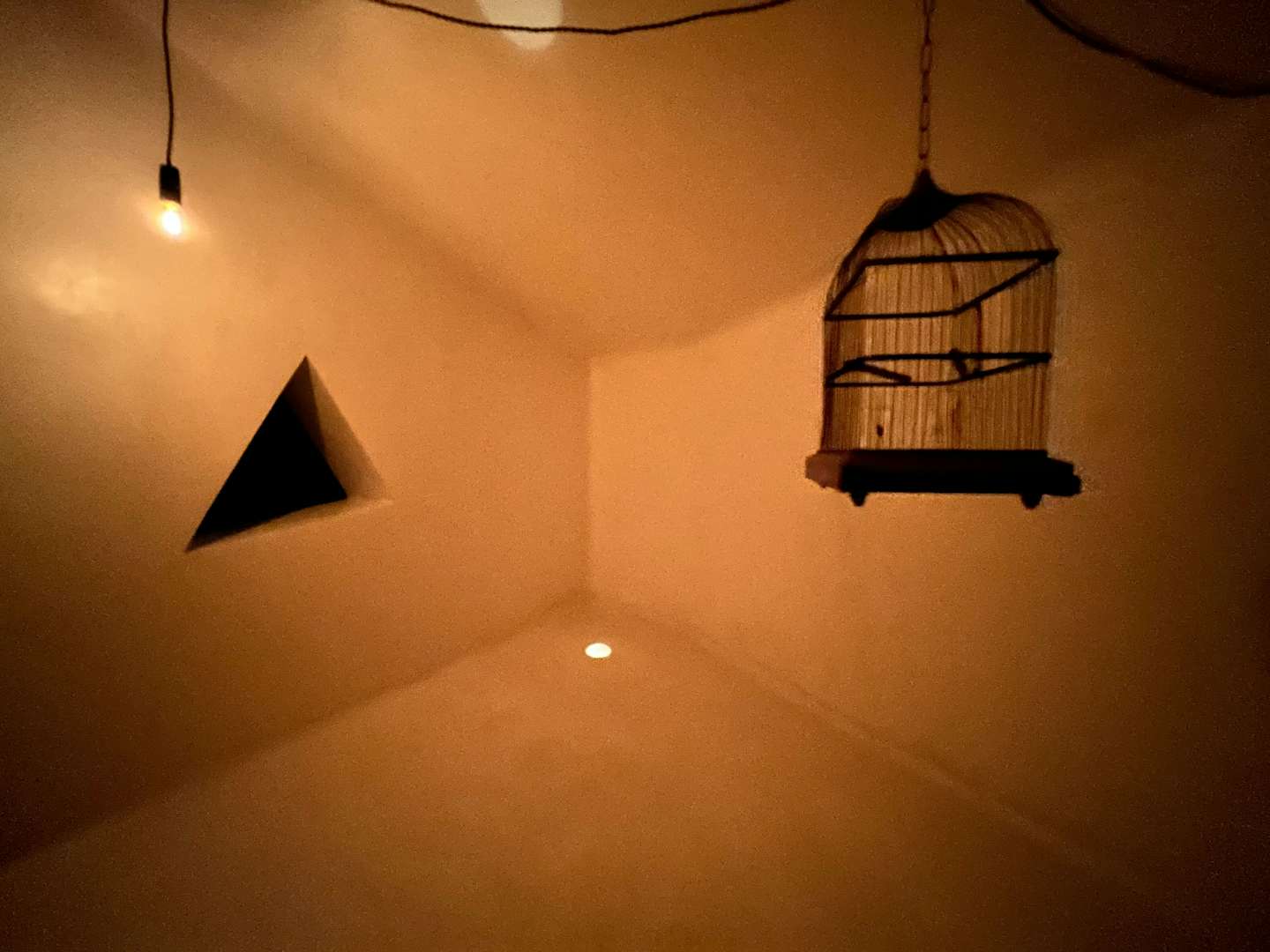

石川県出身のアーティスト・さわひらきは、2017年の初回から参加。3回目となる今回は、前回から旧日置公民館で展開しているインスタレーション《幻想考》(2021)をアップデートしている。珠洲市ゆかりの哲学者・西谷啓治の「空」という概念や、吉本隆明による『共同幻想論』(河出書房新社、1968)の一節「すばらしき個幻想」、珠洲に伝わる神事「あえのこと」から着想を得て、建物の屋根裏からの視点を付与。いままでの《幻想考》を俯瞰するアプローチを行った。

「自死」や「慰霊」をテーマに制作を続けてきた現代美術作家・弓指寛治は、自然歩道のコースに作品を展示する。取り上げるのは、戦時中にこの珠洲から外に出て帰ってきた、もしくは帰って来れなかった人々の物語だ。1922年にこの地で生まれた南方寳作の伝記をもとに、その記憶を一人称視点で追体験するものとなっている。

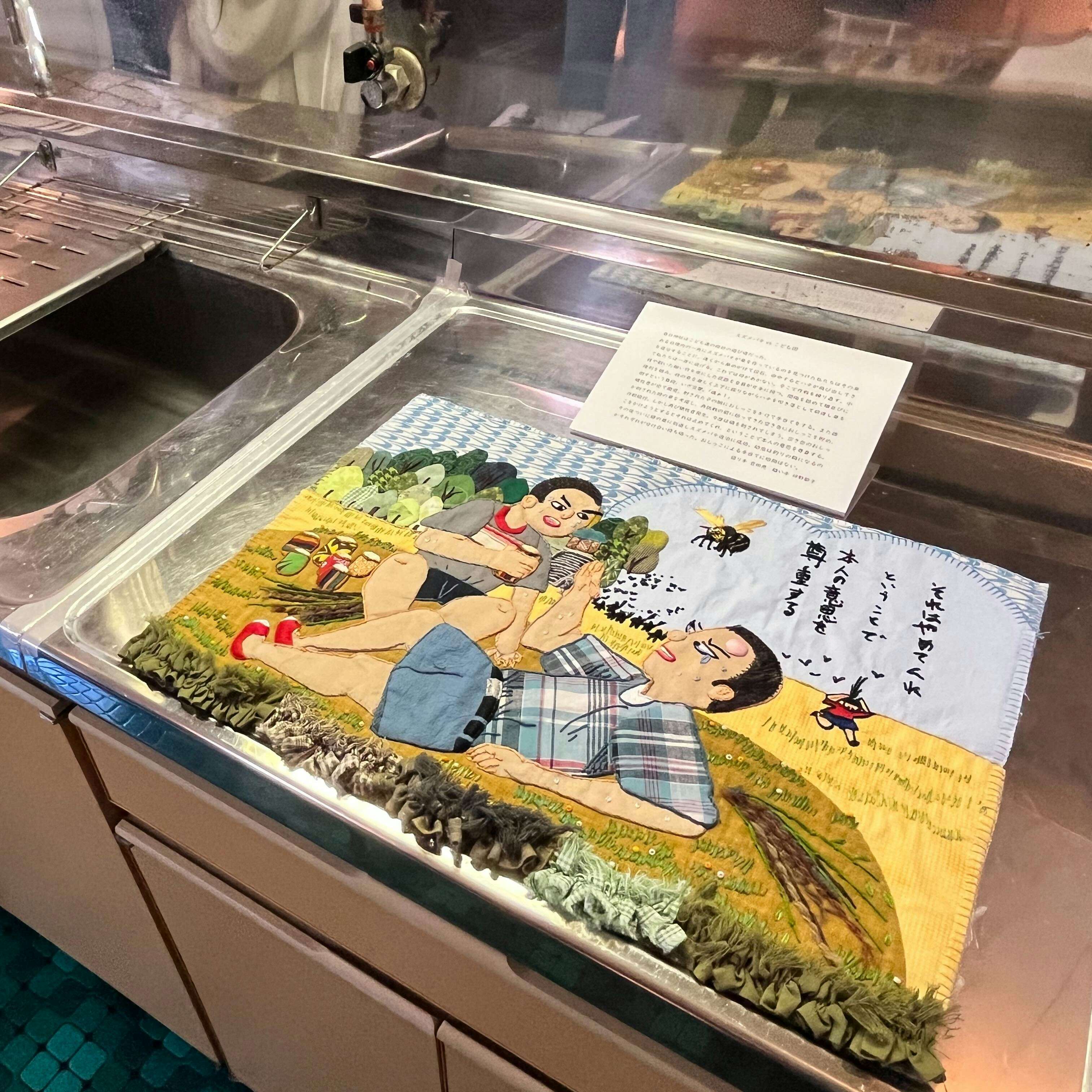

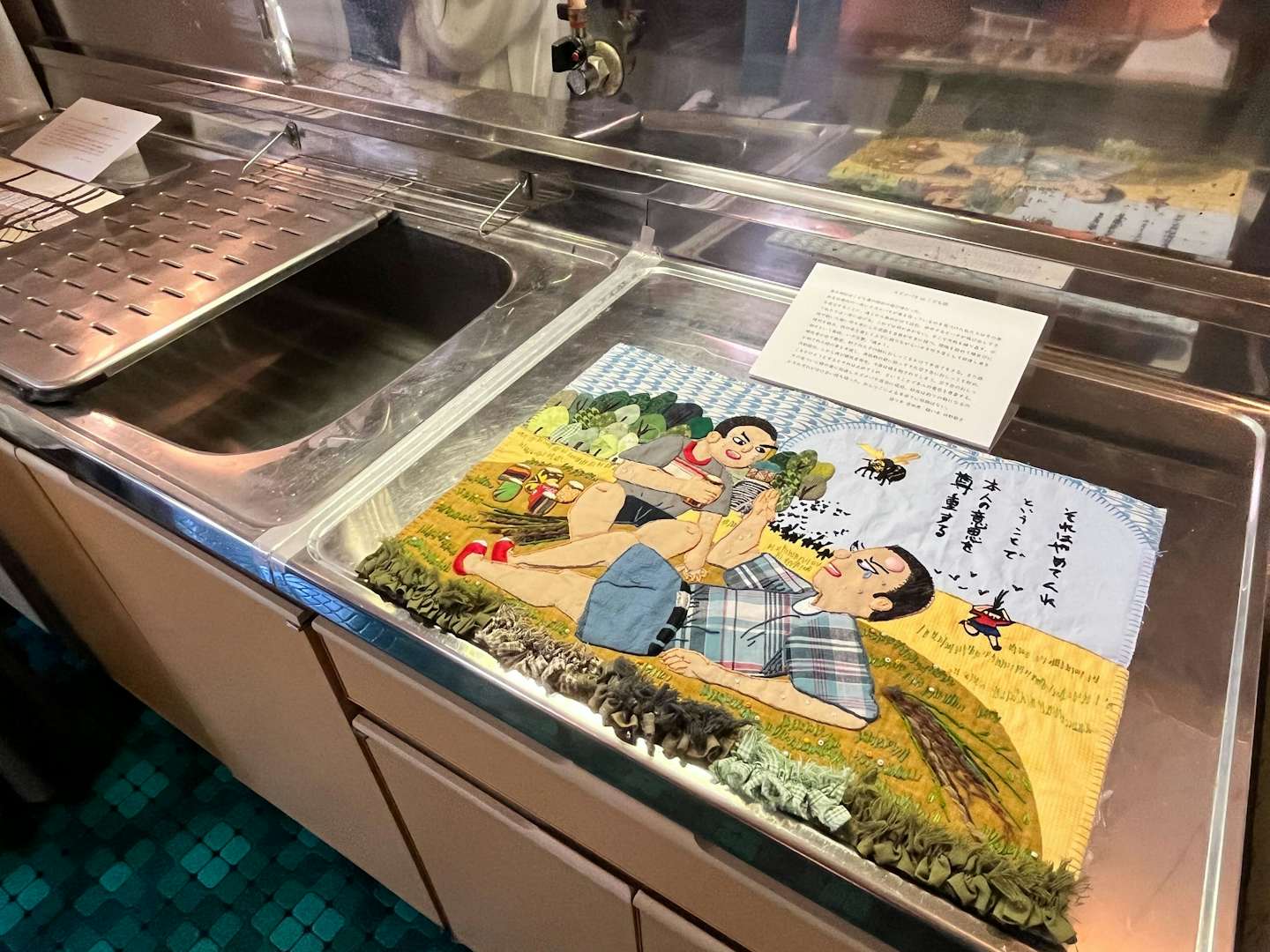

また、弓指は飯田エリアにも作品を展示しているのでお見逃しなく。アーティスト・鴻池朋子が2014年に始めた「物語るテーブルランナープロジェクト」のバトンを引き継ぐかたちで制作された本作は、この珠洲の地域に住む人々から聞いた小さな物語を題材にしたもの。弓指が下絵を、珠洲の人々が縫い手として共同制作されている。

奥能登きっての古社「須須神社」を擁する。三崎エリア

彫刻家で現代美術作家の植松奎二は、この地方の「鰤おこし」をテーマにインスタレーションを旧本小学校体育館に展開した。

11月半ばから12月にかけて北陸では、暴風と雷が鳴り響く日があるという。この天候と寒ブリのシーズンの到来を掛けて「鰤おこし」と呼ばれるのだ。作品では、倒木した御神木も組み込むことで、自然の大きなエネルギーを可視化している。

アーティストの山本基は、若くしてこの世を去ることとなった妻と娘を忘れないために、長年「塩」を用いたインスタレーションを制作している。

今回の舞台は旧保育所。青と白のドローイングを抜けた先には、2箇所が欠落した塩の階段が天井へ向かって伸びている。作家はこれを「思い出を封じ込める壮大な試み」であると語っている。

北前船の寄港地でもある大きな漁師町。蛸島エリア

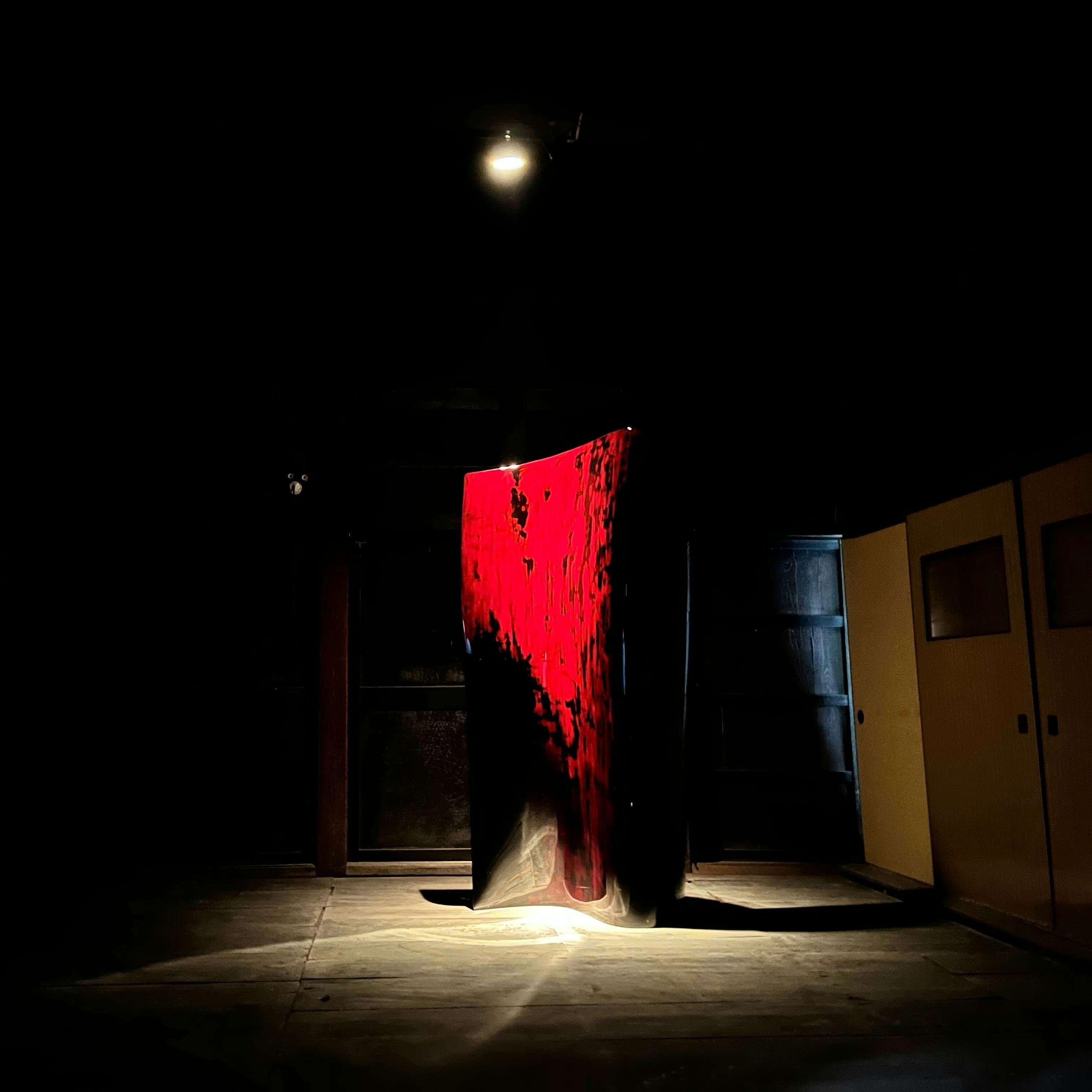

金沢在住の作家で、乾漆による立体作品を手がける田中信行は、明治期まで珠洲から北海道への海運を担った北前船による廻船で栄えた島崎家の家屋で作品を展示している。輪島塗などに代表されるように、奥能登では遥か昔から漆という素材が受け継がれてきた。本作は、厚さ5ミリ程度の幕を、漆と麻布の乾漆造りで立ち上がっており、漆の持つ生命感と場所の記憶が静謐な空間をつくり出している点が印象的であった。

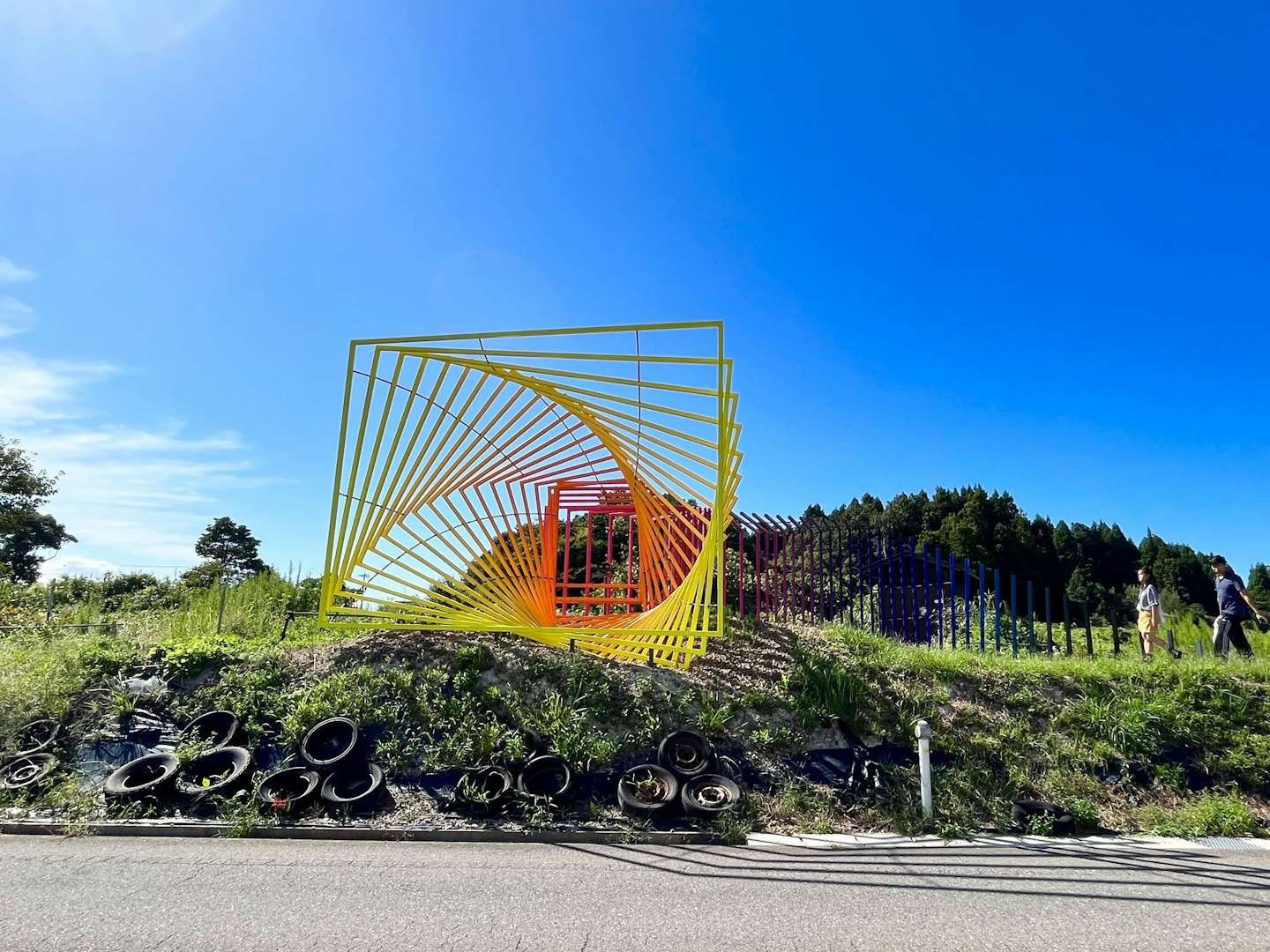

また、この蛸島エリアには、2017年の第1回から常設となったトビアス・レーベルガーによる《Something Else is Possible / なにか他にできる》も見ることができる。廃線となった国鉄能登線の終着駅であった蛸島駅付近に展示されており、いまなお残る線路跡や車両は、当時の景観を想起させる。

祭りや朝市などで栄えた、かつての珠洲の中心地。飯田エリア

下浜臨太郎、西村斉輝、若岡伸也らによる「のらもじ発見プロジェクト」は、古い街並みの看板に残る個性的な文字を「のらもじ」と名づけ、そのデザイン的魅力を引き出す活動をしている。同芸術祭では、飯田エリアの商店街の看板から採集した文字から書体をつくり出し、スタンプを制作。参加者は専用ポストカードを持ち商店街を巡ることで、街歩きも楽しみながらこの場所ならではのユニークな文字に出会うことができるだろう。

かつて塩田が並んだ製塩の里。上戸エリア

ストリートカルチャーとアートシーンを接続する活動を展開するアーティスト・コレクティブSIDE COREは、珠洲に数多く点在する風力発電のための風力タービンに着目した。普段遠くから見るこれらのタービンは、近づくことでその大きさに気がつく。そこでSIDE COREはその直下に風見鶏を設置。これらを介することでタービンへ、そして風や音へと意識が誘導され、珠洲の持つ新たな風景を再発見することができる。

珠洲のシンボル「見附島」も。宝立エリア

イラン出身で米国を拠点に活動するアーティストであるシリン・アベディニラッドは、海岸に落ちているシーグラスや魚網を用いて、漁具倉庫にインスタレーションを展開している。光によって地面に映し出されるガラスの影はきらめく海のようでもあり、生命や時代の巡りを感じさせるようでもある。

コロンビア出身でシドニーを拠点に活動するマリア・フェルナンダ・カルドーゾは、かつて保育所であった場所に、珠洲に自生する松ぼっくりや椿の実を用いたインスタレーションを展示している。種の持つ強さや美しさと、子を守り育む場所であったこの場所とが呼応する。

荒波に削られた岩礁が多く見られる、珠洲の玄関口。大谷エリア

アゼルバイジャン出身のアーティストであるファイグ・アフメッドは、日本の神道や禅の修行で見られる神聖な「門」に注目。日の出と日の入りのあいだにスパンコールで覆われた鳥居を制作し、人生におけるふたつの側面を表しているという。日の光によって輝く水面と鳥居の美しさには思わず目を奪われてしまうだろう。

本芸術祭のメインビジュアルにもなっている塩田千春による《時を運ぶ船》は2017年より常設されている作品だ。この地で揚浜式製塩を守り続けた人物のエピソードと関連させた本作は、中央の砂取舟から人々の記憶や歴史が赤い糸となって空間に張り巡らされている。

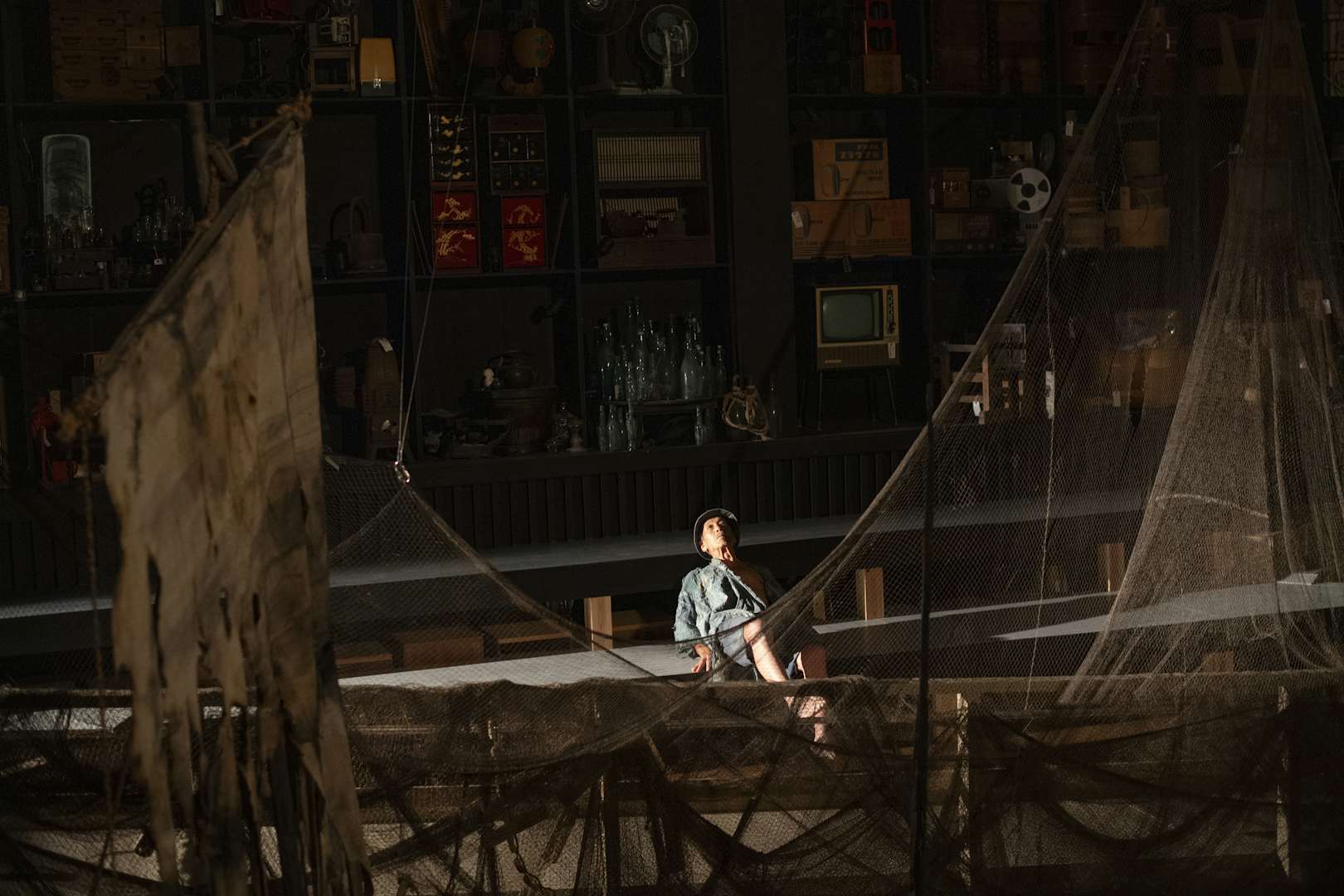

珠洲市立西部小学校の体育館を改修した「スズ・シアター・ミュージアム」は、珠洲市の文化の保存活用のため2021年に開業した歴史民俗博物館。珠洲市の家庭で使用されてきた生活用具を集約し、展示・紹介するとともに、アーティストらによる物語が展開される体験型の施設だ。この地に根付く漁港文化や民具、民謡、祭囃子が映像や光、音とともに空間に響き渡っている。

また、9月22日〜24日の3日間には、このミュージアムで田中泯による「場踊りー歩む」が披露。珠洲市の生活民具に囲まれたこの舞台から、田中による唯一無二の踊りが展開された。

ミュージアム横には建築家・坂茂による「潮騒レストラン」がオープン。圧縮し強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられるトラス構造で設計した、日本初の建造物となっている。レストランでは、珠洲市の海で採れた海鮮や塩、などを用いた魅力あふれるメニューが考案されるという。

芸術祭に赴くことは、その地に根付く文化や歴史、さらに現在やこれからの展望を知る大きなきっかけとなる。さらに能登半島では、海岸沿いでツーリングを楽しむ観光客や今年は「ツール・ド・のと」が開催されるなど、自然とともにスポーツを楽しむことも可能だ。ぜひ自身の興味にあわせてこの地を体感してみてはいかがだろうか。