町工場との出会いから、ものの価値を問い直す。服部浩之が見た、

青田真也「よりそうかたち」展

大阪・西成区に古くからある町工場や商店などをリサーチし、約2年にわたるプロジェクトを行った青田真也の個展「よりそうかたち」。ものづくりに携わる人々や、その作業の痕跡、また使われる道具などを通して、作家は「もの」の価値をどのようにとらえなおし、社会へと接続するのか。

青田真也「よりそうかたち」展 版画的思考、そして地域社会と芸術の関係から 価値の在り処を問う 服部浩之 評

ものの表面をやすり取り、その情報や意味を剥ぎ取ることで、ものが持つ価値を問う作品群で知られる青田真也が、大阪の西成区を拠点に芸術と社会をつなぐ「ブレーカープロジェクト」と共働することで、新たな飛躍を見せた。西成区は日雇労働者が集まる素泊り宿があることでもよく知られているが、ここには多数の町工場が存在する。青田は約2年間この街に通い、様々な町工場と出会い本展を実現した。

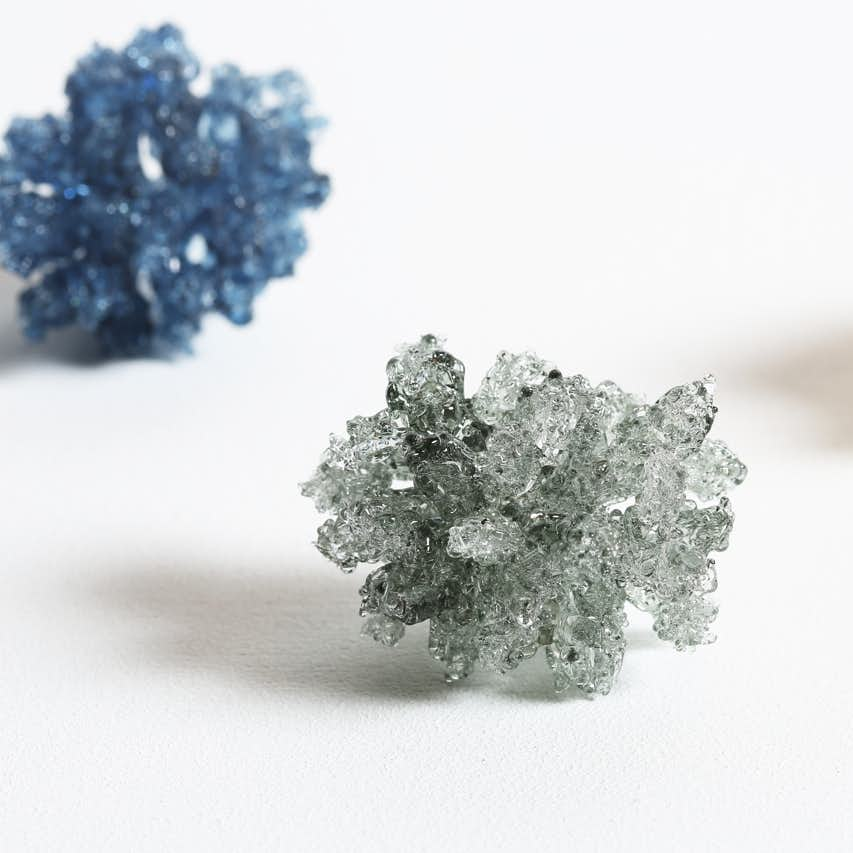

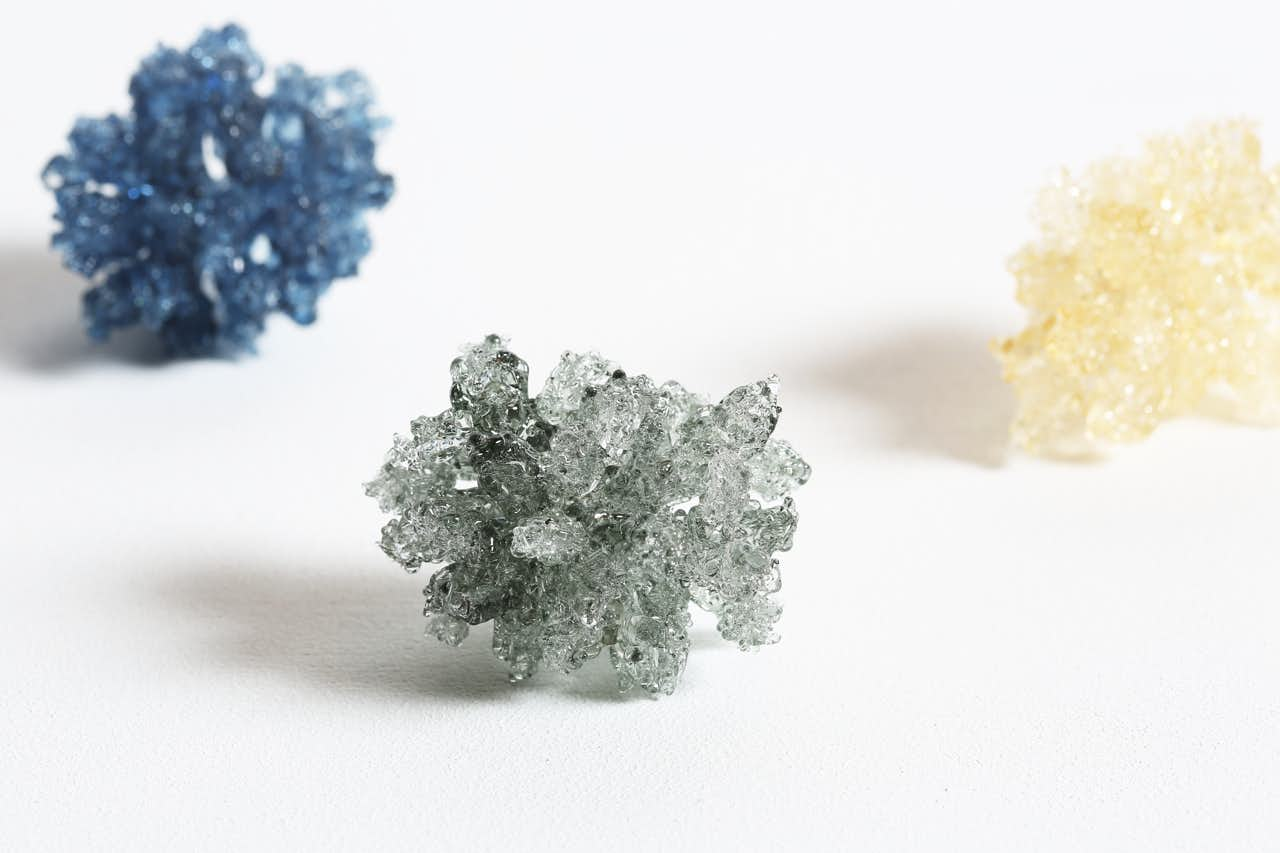

展覧会は、通りに面した2階建ての古い酒屋の倉庫をささやかにリノベーションした展示室の2つのフロアを対照的に用いた明解な構造となっている。それぞれのフロアには、似たようなものが似たように配置されており、明確な違いがすぐにはわからない。しかしよく観察すると素材や状態の差がはっきりと見えてきて、2階にあるものは町工場で何かをつくるために使われる道具や装置で、1階のものは上階にあるものをモチーフとし、複数の異なった職人の手で、異なった素材や製作法によりオブジェクトとして再制作されたものであることがわかる。

2階に置かれた、なんらかの製品をつくり出すために必要不可欠な意味や機能を備えた道具には、長年職人が繰り返しものをつくり続けてきた時間や労働の蓄積が想起される。それらは製品をつくるためには必要不可欠であるが、そのもの自体が製品として価値を持つことはない。いっぽうで道具のかたちをトレースし、別の素材や方法でつくられたものは、道具としての機能は剥奪され、完全なる複製物でもなく、かといって美術作品や工藝品というわけでもなく、それがどのような意味や価値を持つのか考えさせられてしまう。

そんなことを思いながら会場配布資料を見ると、青田による「文化財でも骨董品でも工藝品でもない、何かに分類することのできない、それらの存在を通して『価値がある』とはどういうことなのか、その価値について別の側面から考える」という言葉が刻まれている。そこには、現代美術の価値創造ゲーム的な側面への静かな批評的態度だけでなく、もの自体を扱う青田ならではの、ものづくりに携わる無名の人々への深い敬意が表されている。

もうひとつ忘れてはならないのは、青田が版画を学んでいたことだ。工場で使われている道具は版木のようなもので、そのかたちをトレースする職人や技法を選ぶことは版画技法の選択と版作成に相当し、そこから生み出されたものは版画のような存在だ。オリジナルと複製や再現の関係、それらがはらむ価値の所在を問う姿勢といった版画的思考が随所に現れる。加えて自身の手でつくることを放棄したことで、何をもって創作(あるいは創造)と定義するのか自問する意識がうかがわれる。

ところで、このような綿密な調査と地域への深い関与に基づいた作品を可能にした背景には、この地域で多様な活動を続けるブレーカープロジェクトの存在が大きいだろう。美術館などと違い確固たる活動拠点を持つわけではなく、地域の人々との関係から空き物件などを借り受けた仮住まいの拠点を設け、状況に応じて移動しながら、新しい場所を少しずつ開いていくことで、草の根の芸術活動を定着させていく。困難に直面しても折れることなくアメーバのように活動を広げ、時に縮小を経験しながらも絶えない活動があるからこそ、青田が町工場の日々の活動に入り込み、それを外側の世界へとつなげる作品が実現したはずだ。人のリアルな暮らしがある場所において、その日々の営みに介入するような芸術活動を展開することは、生半可な気持ちではできないという主催者と作家の確固たる意思を感じた。版画の思考をプロジェクトへと拡張した青田の試みは、ブレーカープロジェクトの理念と重なることで、見事な「よりそうかたち」を実現したと言えるだろう。