2つの個展からドローイングの可能性を考える。

服部浩之が見た、「鈴木ヒラク – 交通」、清田泰寛「Melody Date」

時間と空間におけるドローイングの可能性を探求し続ける鈴木ヒラクと、絵画の構造を模索してきた清田泰寛。制作姿勢や個性が異なるふたりの作家の個展から、“ドローイング”の多様な可能性に迫る。

「鈴木ヒラク - 交通」展、清田泰寛「Melody Date」展 態度としてのドローイング 服部浩之 評

数日のあいだにドローイングを主要素とした2つのまったく異なる展覧会を鑑賞した。各作家のドローイングに対する姿勢や、会場や状況と作品の関係が対照的だったこともあって、ドローイングという行為や態度について改めて考える機会となった。

ひとつは、代官山のアートフロントギャラリーで開催された鈴木ヒラクの個展「交通」だ。鈴木は、平面作品だけでなく、彫刻的な立体やインスタレーション、ライヴ・パフォーマンスに至る広範な活動の総体をドローイングと定義し、近年では「Drawing Tube」というドローイング自体を思考する活動を展開する。鈴木が刊行する冊子『Drawing Tube』の導入に提示された彼のステイトメントは、背景にある思考を明確なことばであらわしているため、一部を抜粋して紹介したい。

ドローイングとは、平面上に描かれた線のみではなく、宇宙におけるあらゆる線的な事象を対象とし、空間や時間に新しい線を生成していく、あるいは潜在している線を発見していく過程そのものを指します。

(鈴木ヒラクほか『Drawing Tube vol.1 Archive』Drawing Tube、2017)

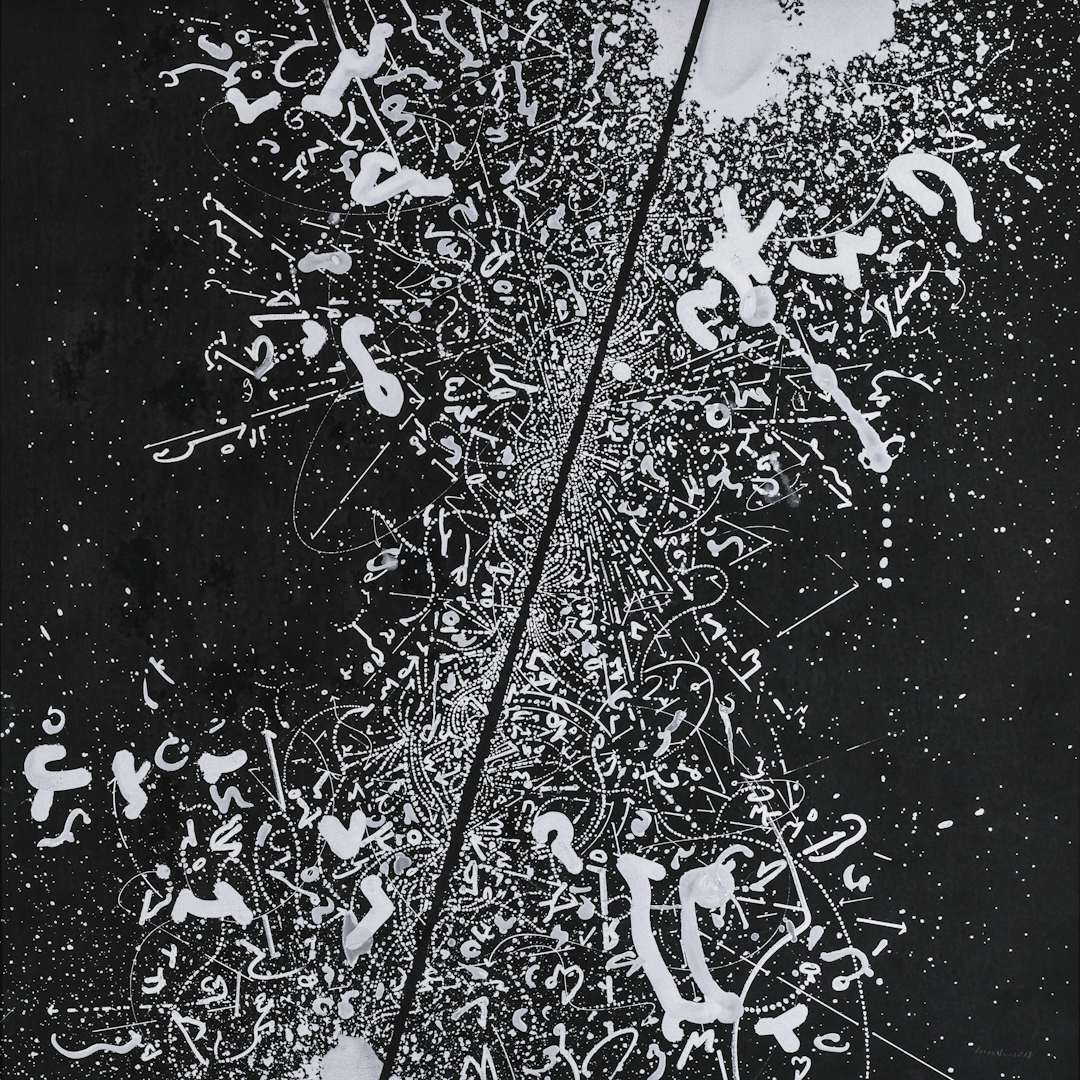

2つの展示室のうち、大きな窓を持つ開放的な部屋での周囲の環境までも取り込む立体的な作品空間が印象に残った。壁面を覆うように設置された土を下地とした大きなキャンバスに、濃密に描かれた平面作品は水平に広がり、ステンレスの薄い板を切り出したオブジェクトは垂直に立ち上げられ、それらふたつが相互に応答するよう構成されている。少し引いた位置から俯瞰すると、水平と垂直という差異はあるが同じような輪郭を持つ2つの作品は、無限大の記号や砂時計を思わせる形態を持ち、自ずと時間という尺度が想起される。黒いキャンバスの上に横たわる砂時計のような形態は永遠に終わらない時間を、そして遠近感の強い濃密な描きこみは宇宙の広がりを連想させる。赤瀬川原平は《宇宙の缶詰》において缶詰の内と外を反転させることで無限の宇宙をその内側に梱包することに成功したが、鈴木は中央に一本の線を残すことで宇宙が決して閉じないことを暗示する。

そして細部に着目すると、明快な構造が浮かび上がる。音楽の五線譜を思わせるような水平に流れるラインがドローイングの骨格を成すように中央に密集するかたちで描かれることで、水平に抜ける1本の黒いラインとともにドローイング空間に圧倒的な奥行きを生み出している。

いっぽうで、ステンレスでつくられた同じ形態を垂直に回転した平板なオブジェクトは、静かに回転しながら周囲の風景を内部へと取り込んでいく。惑星の運動を想起させる回転や、移り変わる風景を体験させることは、鈴木がドローイングを円環的な広がりとしてとらえていることを暗示する。目新しいアイディアをセンセーショナルな形式で次々と提示するのではなく、過去の実践を咀嚼し引き受けることで着実に新たな挑戦を重ねる鈴木のドローイングは、まさに彼の生きる態度の現れである。

その数日後に、清田泰寛の個展「Melody Date」に出会った。会場は、自転車店の奥でアーティストが自主運営する小さなアートスペース波止場と、同じビルで長年継続される名古屋のオルタナティヴ・シーンを牽引し続けるパルルだ。清田は京都を拠点とする画家で、数年前まではシェイプドキャンパスを支持体とする半立体の絵画を描いていたが、近年は平面の絵画作品を発表している。言葉に喚起され、レイヤーを重ねるなど、構造的な絵画を制作する印象があったが、本展で中心を成すのは木炭によるドローイングであった。黒一色で大胆に粗野な雰囲気さえ醸しながら、様々なサイズのドローイングを展開しており、意表を突かれる体験だった。これらのドローイングはあくまで習作で、のちに絵画作品へと昇華されるという。展覧会場がどちらも実験的で野趣あふれる場だったからか、抑制の効いた絵画ではなく、描くことそのものの生々しさが露わになったドローイングの不思議な魅力が見事に引き出されていた。作家にとってこれらのドローイングは作品へと至る通過点にあるのかもしれないが、まだ完成されない生の創造の過程にあるものが、正しく受容される場に投じられるとき、それは驚くべき化学反応を起こすということを改めて実感した。

鈴木と清田のドローイングに対する考え方は大きく異なるかもしれないが、その思考や価値観の差異や幅広さに、ドローイングという表現の奥行きや可能性を感じずにはいられないのだ。