想像力を喚起する「美術」の根源への回帰。清水建人評「3.11とアーティスト:10年目の想像」展

東日本大震災の翌年、水戸芸術館で「3.11とアーティスト:進行形の記録」展が開催された。そして今年、再び同テーマで企画された本展では、震災と、当時/現在の我々をつなぎ直すような作品群がみられた。この10年、震災に向き合う作家や作品表現にどんな変化が起きたのだろう。せんだいメディアテークで学芸員を務める清水建人が前展と比較しつつ、レビューする。

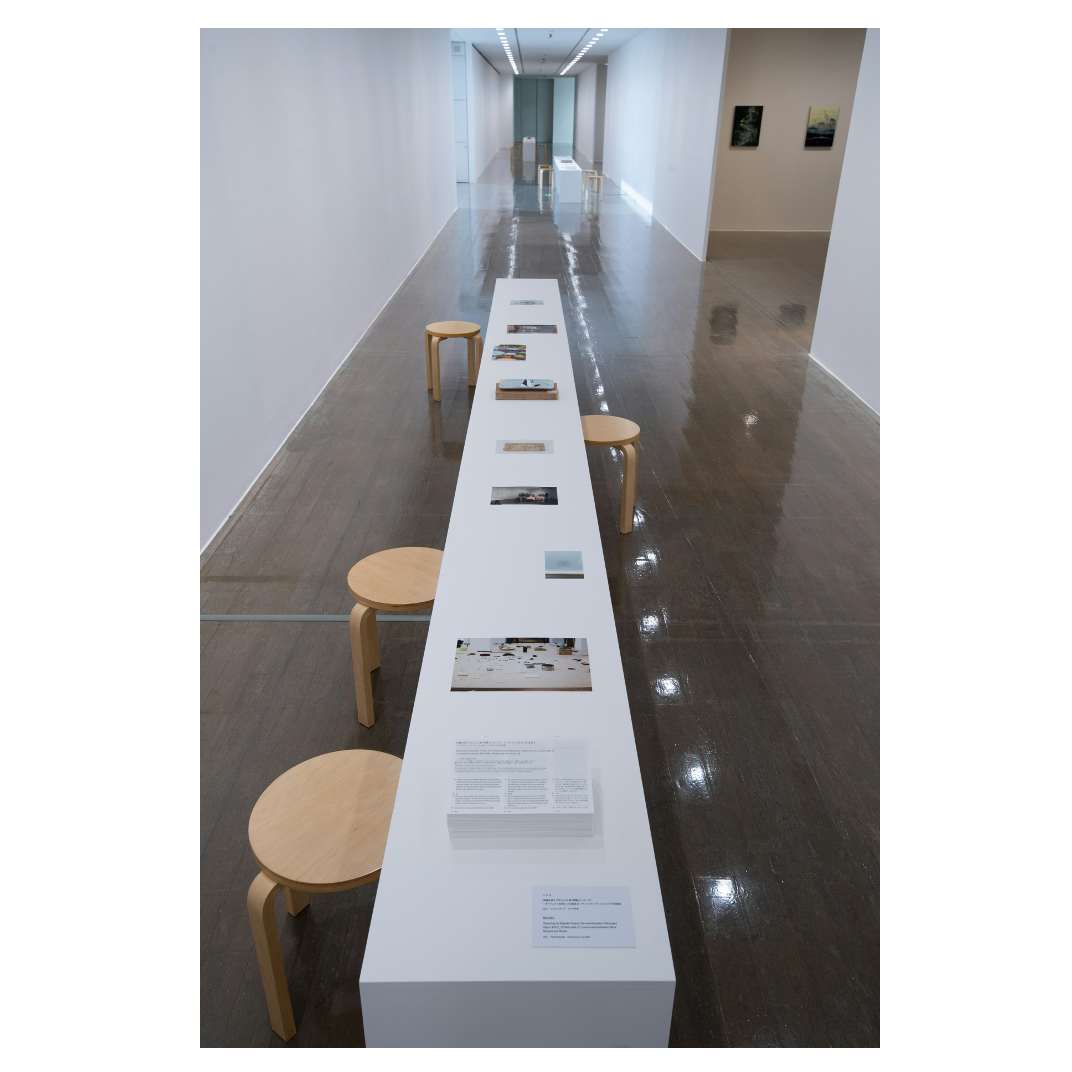

「3.11とアーティスト:10年目の想像」(2021、水戸芸術館現代美術ギャラリー)より 撮影=根本譲 写真提供=水戸芸術館現代美術センター

10年目の境界線上の技

本展は2012年に開催された「3.11とアーティスト:進行形の記録」の続編と位置付けられる展覧会である。たんに東日本大震災以降10年間の表現活動を網羅的に集めたものではなく、現在に至る活動の継続性や、記録とメディアの観点から選定がなされているようだ。また参加者を募って複数人でおこなわれたプロジェクトの記録が多く見られた。

そうしたなかでも、絵画表現が特徴的であった。会場のキャプションパネルにも記載があったが、映像や写真と比べ、制作にも発表にも時間がかかる「遅い」絵画は、遅さゆえに可能な身体性が表象される。それは触覚的なものと言い換えてもいいだろう。加茂昂と佐竹真紀子の作品にはそれが色濃く現れていた。

キャンバスに油彩 194×162cm 撮影=加藤健

加茂の作品にはその作風の変化にまず驚かされた。震災後まもなく見た作品は、震災の映像的な記憶が散りばめられたもので、視点が横滑りしめまいのような感覚を覚えたが、今回の作品は、風景を前に凝然とする加茂の視点と、見続けた時間が堆積したような画面であり、明らかに腰が据わった感がある。描かれているのは福島県双葉郡の帰還困難地域の境界の景色である。朝焼け、もしくは夕焼けに照らされた山野は太陽の光線に沿うように絵具が盛りあげられ、背景の空も手でなでるように描かれている。そのなかに見える帰還困難区域の看板や通行止めのガードレールなどは周囲の自然環境に埋没するように小さく平板に描かれており、自然の溢れる活力に棹さす異物としての人間存在を示すようでもある。

対照的に佐竹は、あらかじめ何層にも塗り重ねた画面を彫ることで像を描き出している。描かれるのは宮城県仙台市の沿岸部を舞台にした心象だ。深く掘るか浅く掘るかで現れる色彩を調整するため、掘りすぎてしまえばそれまでという、一回性を強く意識した技法である。彼女は、過去を想起させるイメージを画面に刻印していくにあたり、後からの塗り足しや演出を許さないのだろう。その表現は強い禁則性によって、主題に対するメディウムと身体の関係を分かちがたくしているように思われた。

両者の作品ともに実直な印象を受けたが、それは、災禍に対峙した描く身体として、格闘し時間をかけて技法を身体化しているゆえだろう。

高嶺格、藤井光、小森はるか+瀬尾夏美は、主題は異なるが、いずれも参加者とともにワークショップなどを経て制作し映像としたものである。また「演じること」を軸に据えているところも共通している。当事者/非当事者性の区分けや分断は、震災後に鮮明になった大きな社会課題だが、「演じること」は、表現活動を機にこの問題と対峙したことで再発見されてきた古くて新しい技術だと言えるだろう。

シングルチャンネル・ヴィデオ 48分29秒

高嶺の作品《ジャパン・シンドローム水戸編》は、2012年に水戸芸術館での個展にあわせ制作されたものだ。震災からの時間経過も短く、様々な商店の店員と客の会話は、放射能汚染と風評被害への恐れや戸惑いから横滑りし噛み合わない。そして会話は着地できず、画面は沈黙のままフェイドアウトし収まりの悪い空気感が残る。これらの寸劇は、水戸市近郊の街での実際の会話を再現したもので、当時の人々の心理を的確にスケッチしている。原発事故をめぐる人々の動態を「症候群」と題するのは鋭い指摘だが、描かれるコミュニケーションはどこかユーモアを感じさせるものだった。シニシズムとの境界線上で、なお高嶺は個人単位のコミュニケーションからひらかれる相互理解の可能性を信じているように思われる。

藤井光は、教師で反人種差別の活動家ジェーン・エリオットが、1960年代に子供たちと行った「青い目茶色い目のワークショップ」をもとにした映像作品を展示した。ジェーン・エリオットのワークショップは差別・被差別の当事者性を体験させるものだが、藤井が一歩踏み込んでいるのは、水戸の子供たちを含めた出演者全員とあらかじめ映像撮影についての認識を共有していることである。ジェーン・エリオットの記録映像ではカメラや撮影者の存在はまったくふれられないが、この作品では藤井自身を含めた撮影状況自体を映し出し、リテイクカットもそのまま収録している。そのことで、体験的なワークショップの臨場感を演出効果として利用しつつ、そもそもすべてが演技でもあるという、フィクションの境界域が提示される。そして差別について直接言及するのではなく、いかようにも差別的状況を発生させ、幾重にも役割を演じさせ続ける今日の映像メディア環境を告発的に批判する。それは教条的になることを厭わずに挿入されている藤井自身によるモノローグにも明らかである。

小森はるかと瀬尾夏美は、今回二つの展示室を受け持っており大きく取り上げられている。彼女たちは、震災直後から東北に通い、岩手県陸前高田市に住み着いて活動を行ってきた。2011年3月13日に始まり、2021年1月31日まで綴られた手記に見られるように、まずこの長期間にわたって、ひとつの土地や人々と関わり続けてきた事実がある。文字通りの投企=プロジェクトであり容易なことではない。展覧会場の導入部分で改めてそう思わされる。

本展で発表されたのは、参加者を募って実施したワークショップの記録だ。4名の参加者は陸前高田で共同生活をし、現地の人への聞き取りなどをしながら、瀬尾がしたためた物語「二重のまち」(2015)を朗読していく。

「3.11とアーティスト:10年目の想像」(2021、水戸芸術館現代美術ギャラリー)より 撮影=根本譲 写真提供=水戸芸術館現代美術センター

陸前高田の街は津波によって壊滅的な被害に遭い、その後に嵩上げされて、かつての地表は10mほど下に埋められた。そして現在は震災の前とも被災後とも異なる新たな景色の街となっている。瀬尾による物語はその事実から紡がれたものだ。彼女たち自身、震災以前の陸前高田のことは知らずに活動を始めた。そして参加者には、新たにつくり変えられた現在の街だけが舞台としてある。言ってみればこのワークショップは、小森と瀬尾が10年前に陸前高田を訪れ、その土地と人を知ろうとして行った活動を参加者に疑似体験させることにも似ている。ただし、ただ過去をなぞるのではなく、そこで生活し人に会い、話を聞いていくことで、素材としての物語から個別の解釈が編み出されていくことを企図している。むしろその葛藤の過程が記録に残されていると言ってもいいだろう。「当事者/非当事者」という観点で見れば、参加型形式における表現者は答えを知る者ではなく、自らも認識の更新を続けるために、「知る/知らない」の境界域で踏みとどまり、参加者も含めた他者の声を聞こうとして協働過程を開いているととらえられる。小森・瀬尾は、個別の表現活動においてもユニットでの活動においても、そのことを強く意識しているし、見る側にもそう思わせる。

ニシコは宮城県沿岸部で収集した被災物を修復する活動をしてきた。小森・瀬尾同様に、2012年の展覧会にも参加している。彼女はなおすだけではなく、自らが住むオランダの人たちになおしたオブジェクトを預けるという展開をしている。今回は預かった里親たちが、友人らとそのオブジェクトについて会話した記録が発表された。何気ない会話ではあるが、ニシコによってなおされたオブジェクトは遠い場所の過去についていまも想起させ続けていることがわかる。むしろ里親たちは、アートワークというよりも「想起のメディア」として認識しているようであり、それによって、当事者性に束縛されず自然に震災について想いを馳せていることがわかる。ただし可能ならばもう少しいくつかの事例を見てみたかった。

最後の展示室は、Don’t Follow the Wind(DFW)である。12組の作家によるこのプロジェクトは、福島の帰還困難地域に作品を設置するものである。見ることが出来ないこの展示企画は2015年から続けられている。その説明だけで紙面がつきるが、いまも虚空に投げ放たれたままであるという事実は、放射能汚染の継続を強く意識させるものだ。ただ今回の企画展のなかで展覧会内展覧会として紹介されることや、DFWに参加している作家の個別作品を見ることについてはいくばくかの違和感があった。それよりもプロジェクトの経緯や細部について、より詳細に浮かび上がらせてほしかった。

2012年と比べ本展はサブタイトルのみ違うわけだが、展覧会を見終えたとき「アーティスト」という言葉の印象はだいぶ異なった。即時的に災厄と関係し形態をまとめあげる技を持つ者としてのアーティスト像は、当事者/非当事者をめぐる意識とともに変わりつつあるように思われる。震災が分岐点のようにして、相互理解の困難さは社会のあらゆる場面で突きつけられ、その困難に起因して、意図せぬ表現の暴力性や搾取性も注視されている。また主にSNS上では「震災芸術」というラベリングも発生した。震災に関する表現は、被災した土地や人との関係性も持続性も異なり、それらの差異が特徴を生んでいると思われるが、単純な形式化は、表現の質に関わる肝心な部分を見えにくくする。だが、この10年で練られてきた他者性をめぐる実直な技法や技術は、本展が示すように確実に存在しているだろう。それは「わからなさ」との関係を、境界線上で暫定的なままに継続することかもしれない。

コロナ禍によって事実上、非当事者の不在という世界にあって、ここに展示されたいくつもの取り組みは、直接体験のない世代にとって近過去を理解する技術の発見につながるだろうし、本展の遡行性は同時代性の再検証を可能にするだろう。