ニュー・ペインティングの反復が見せるものとは。清水穣評 オスカー・ムリーリョ「geopolitics(manifestations)」展

コロンビア出身のアーティスト、オスカー・ムリーリョは絵画やドローイングをはじめ、彫刻、映像、共同プロジェクトなど多様な手法を用いて制作を行ってきた。タカ・イシイギャラリーで開催された個展「geopolitics(manifestations)」では、様々な要素のコラージュによる力強い新作ペインティングを発表。1980年代のニュー・ペインティングの反復ともとらえられる作品群は現代において何を示唆するのか、清水穣がレビューする。

パフォーマンスからハプニングへ

オスカー・ムリーリョは、1986年、砂糖のプランテーションとキャンディ製造を主要産業とするコロンビア西部の田舎町に生まれ、10歳のとき父親の失業を機に家族とともにイギリスに移住し、そこでコロンビア移民として育った背景を持つ。2013年頃からロンドンを中心に作品を発表すると、80年代を反復するかのような表現主義的スタイル、凝ったインスタレーション、そしてマイノリティとしての出自に基づくポストコロニアルなグローバル資本主義批判のコンセプトによって注目を集め、オクウィ・エンヴェゾーの後押しもあってか、早くも2015年には第56回ヴェネチア・ビエンナーレの企画展に選出された。続いて17年にはエンヴェゾーが館長を務めていたミュンヘンのハウス・デァ・クンストで彼の生前最後の企画(?)で初の美術館個展を実現、19年にはBrexitの反動で他の候補者とともに仲良くターナー賞を受賞したかと思えば、いつのまにかデイヴィッド・ツヴィルナーの作家に収まっている、当代の出世頭と言ってよい作家である。そういう作家の日本初個展ならば、本当は美術館でもよかっただろう。世界と歩を合わせて、旬の作家を招待する感覚は、個々のビエンナーレやトリエンナーレではようやく普通になってきたが、(例外はあれ)美術館の企画展ももっと海外に目を向けてよいはずである(*1)。

それはともかく出世頭であるとは、作品がすでに投資対象となり、価格も急上昇してとうにひとつの基準としての10万ドル(約1000万円)を超えているという意味でもある。リーマンショック以降、投資筋の金が流れ込むようになった現在のアート・ワールドは一種のバブル状態にある。不景気が合言葉のような日本ですら、ムリーリョ作品はほぼ国内で完売したそうだ。この手の話で記憶に新しいのはバンクシーであろう。2年前、その油彩画はサザビーズで、約13億円で落札されたのであった。そしてバンクシーもまたグローバル資本主義に批判的な態度で知られる。数億円、数十億円を稼ぎ出すアーティストが、グローバル資本主義を批判する、と。ここで失笑してしまうのは、私のような貧乏人だけではあるまい。

無論、ある作品が何億円しようがゴミはゴミで、値段は作品の価値ではない。それなら何億円稼ごうが、アーティストとしての価値には影響しないとも言える。実際、ダミアン・ハーストやジェフ・クーンズが、まるでパフォーマンスのように市場に介入している様を見れば、作家にとって清貧は美徳とも限らないだろう。彼らのパフォーマンスにはつねに底意地の悪さがあって、資本主義批判こそもっとも有効な投資対象であることが冷静に自覚されているからだ。例えば、19世紀の森林学にルーツを持つ概念「サステナビリティ」は、市場の欲望のままに乱伐を繰り返して森が荒廃したことへの反省から生まれた(*2)。そこから大陸ヨーロッパでは、環境保全と市場論理は鋭く対立するものであったので、長らく排出権取引制度(ETS)の有効性が認識されづらかった。芸術と市場論理の関係にも同様のことが言えるだろう。

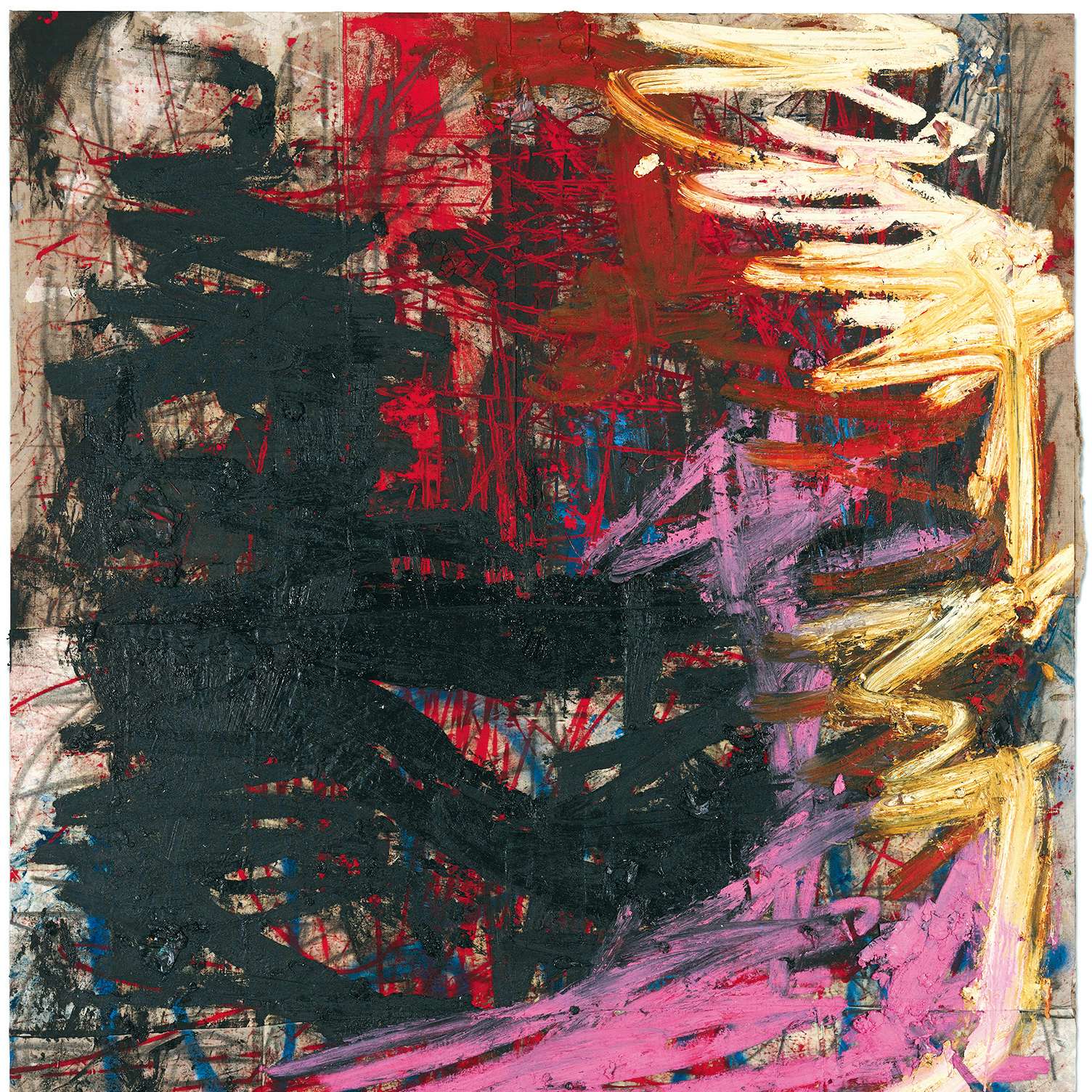

(C) Oscar Murillo Photo by Tim Bowditch and Reinis Lismanis Courtesy of the artist and Taka Ishii Gallery

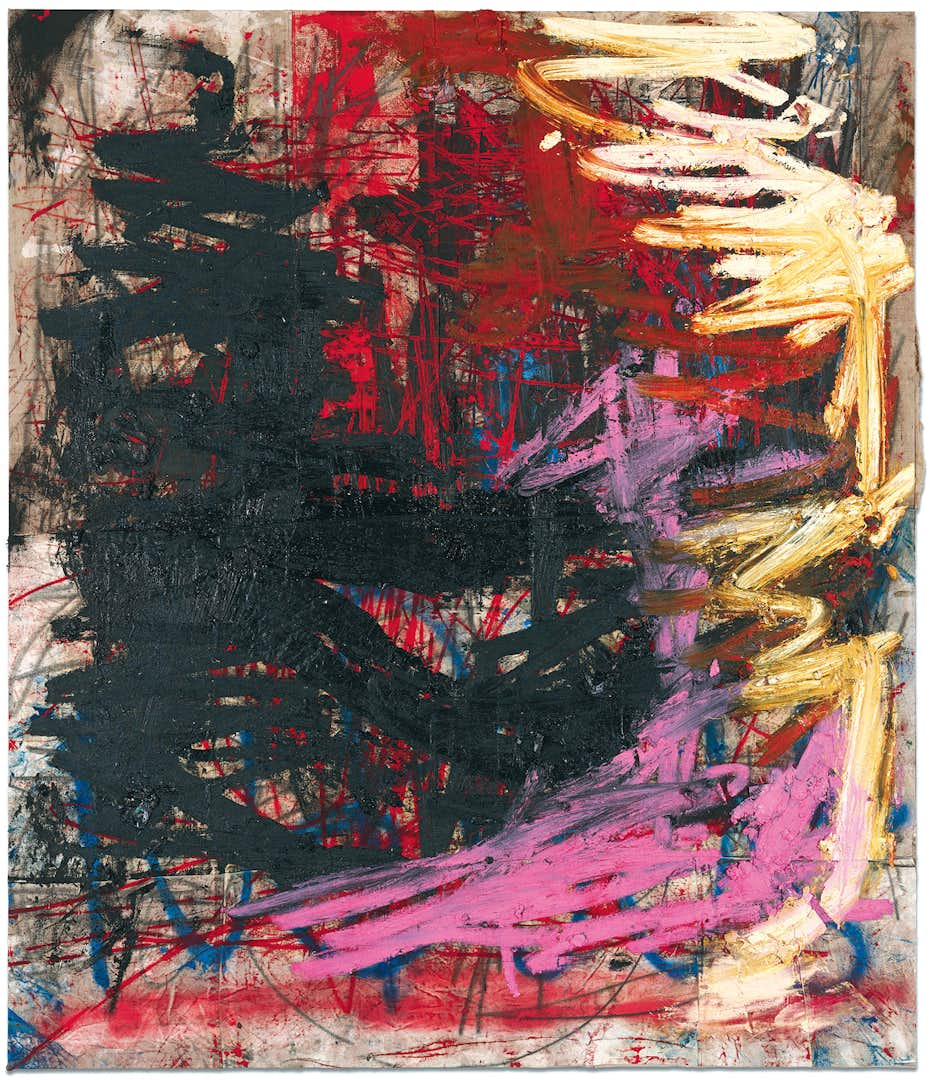

ムリーリョの作品は、まず素材としてドローイングやペインティングをつくり、それをバラバラに切って縫い合わせコラージュしたものを支持体とする。それを床に敷いて染みや埃を充分に吸わせ、激しいタッチで上描きした作品を、フレームに貼ったり、吊り下げたりする。こうした作品の生産プロセス自体をインストールすることもある。誰の目にも明らかなように、先に指摘した特徴の3点セットは、いまどきではあれ新しいものではない。その「表現主義」にせよ、「コラージュ」にせよ、「社会的関与」にせよ、作品を吊り下げるインスタレーションにせよ、すべて先例がある(バスキア、ラウシェンバーグ、トゥオンブリ、モリス、ポルケ……)。アメリカのニュー・ペインティングは、すでに階級差別や人種差別に対抗する要素を備えているし、コラージュにも事欠かない(デヴィド・サーレ)。そもそも「コラージュ」という技法自体が「何も新しいことはない」という飽和状態を前提とするものであるから、ムリーリョがどこから見ても「新しくない」こと自体は、欠点ではない。

スーザン・ソンタグによれば「コラージュの原理」は「ハプニング」の本質でもある(『反解釈』)。それは、既知の要素(人間を含む)同士の切断と再接合によって、そして偶然の(ハプニング)衝突によって、安定した飽和状態にそのときだけ亀裂を生じさせることだ、と。ハプニングがこの偶然性や刹那性を失って、「作品」として市場論理に取り込まれると「パフォーマンス」になる。

キース・ヘリングとジャン=ミシェル・バスキアを、それぞれバンクシー、ムリーリョと比べると、前二者に見られる極端な自己戯画化・記号化が、バンクシーでは通俗的なヒューマニズムへと堕落し、ムリーリョでは一種の情念(作家の言葉では「エナジー」=激しい筆致や塗りつぶし)へと転化しているとわかる。最初は「ハプニング」として登場した彼らは、有名になるにつれて、自分たちの社会批判が「ミシンとこうもり傘が出合う」パフォーマンスにすぎず、「手術台」こそがアート市場であることを痛切に思い知ったのだろう。ヘリングの無意味な至福感や、バスキアに見られる戯画化はそこに由来する。

(C) Oscar Murillo Photo by Tim Bowditch and Reinis Lismanis Courtesy of the artist and Taka Ishii Gallery

バンクシーはおいておくとして、後発世代のムリーリョが、そのことに一層自覚的でないはずがない。私がムリーリョ作品を初めて目にしたのは、2015年のヴェネチアであった。会場正面に巨大な黒いキャンバスが、屠殺された動物の皮のようにずらりと吊るされた様子は、まさに「ハプニング」であった。しかし問題は、物質への情念や作家の倫理観だけでは市場化・ネットワーク化に逆らえないということである。ムリーリョの資本主義批判やコロニアリズム批判(スチュアート・ホールの言う「West and the Rest」図式の批判)には、怒りはあっても悪意が見えない。だから結局は人畜無害な「パフォーマンス」となって、当の批判の対象を潤すのである。オークションで落札された途端に、作品がシュレッダーにかけられて「消滅」する(はずだった)、というバンクシーの「パフォーマンス」を思い出せばよい。消滅してもしなくても、市場価値が高騰すれば、それはまさしくオークションハウスの伝統的な「パフォーマンス」である。

2010年代後半から顕著に見られる80年代ニュー・ペインティングの復興は、歴史は喜劇として繰り返されるということの、新しくもない再現である。この場合の喜劇とは、ハプニングがパフォーマンスに変化したことで、このパフォーマンスは一部の人にとって非常に儲り、それ以外の人を失笑させてくれる、と。それにしても21世紀のアートワールドは80年代をはるかに超えて不寛容である。2015年の「ハプニング」をたった数年で「パフォーマンス」へと同化させたのだから。が、まだ35歳の作家がこれで終わるはずもあるまい。

*1──過去のほうが前例に事欠かない。ゲルハルト・リヒターの日本での初展示は、ニューヨークよりも早い1968年、長岡現代美術館(1979年閉館)。68年といえばリヒターはまだ無名作家。おそらく針生一郎のドイツ取材の成果だろう。2000年にターナー賞を受賞したヴォルフガング・ティルマンスは1997年に初来日(横浜美術館でのグループ展)、日本初個展は東京オペラシティアートギャラリーで2004年。この頃までは常識的に世界についていっていたのに。

*2──フランス語の「Bon usage」、ドイツ語の「Nachhaltigkeit」。

(『美術手帖』2021年12月号「REVIEWS」より)