パーマネントの造形性。きりとりめでる評「大岩雄典 渦中のP」

十和田市街の一軒家を会場に、十和田市現代美術館が若手アーティストを紹介する場として運用している「space」。ここで初回の展示として開催された大岩雄典個展「渦中のP」を、きりとりめでるが振り返る。

「大岩雄典 渦中のP」を見るため、わたしは初めて青森県にある十和田市現代美術館へ赴いた。大岩の展示作品はどうやら美術館から10分ほど歩いたところにあるサテライト会場「space」の中にあるらしい。会場に向かう途中、こんなものがあった。誰かの作品だろうか。

木になにかオレンジ色の布のようなものが引っかかっている。十和田市現代美術館は入館せずとも作品が日常的に鑑賞できるような構成をとっていることでも有名だ。地域には草間彌生などのパーマネントコレクションが「まちなか常設展示」として点在している。ライラ・ジュマ・A・ラシッドの《虫-A》に至っては座ることもでき、むしろ作品とかではなくただのベンチだと思うこともあるかもしれない。というわけで、このオレンジの布もだれかの作品かと思ったが、ほかの作品とは違って探してもキャプションがない。歩き進める。「space」に到着した。

会場に入ると、白い台座にペイズリー柄の敷物が敷かれ、その上に消毒液の入ったポンプボトルが置かれていて、わたしはシュッシュとアルコールを掌にこすりつける。壁面には日英の文章が書かれた紙が8枚ほど貼ってあった。入り口にほどちかい紙にはこんなことも書いてあった。

P、入場。 P enters,

ポンプを押す。 Push a pump.

手のひらをすりあわせる。 Press and rub palms.

執拗に何度も。 Persistently again and again.

紙に書かれた言葉はこのような具合で、発言者はわからないが、発話ごとに改行されている戯曲のようだ。英訳をみるとすべてが頭文字にPを持つ英単語で書かれている。

指示書ともいえるものもあれば、2人組のお笑いのネタのようなものもあれば、ト書きのように身振りや舞台設定を示す言葉が挿入されていることもある。会場の大きくあいた窓から見えるもののうち、「P」で始まるものが羅列された紙も。「P」から離れた単語は「Fire」くらいだ。

「space」の渦中では、日英を読み比べたりして、歩くペースはゆっくりになる。ひととおり見終わって会場を出ると、会場のとなりに車がパーキングしている。止めっぱなしにみえる車には赤いポリタンクとピストル。白いパネルも放置されているようだ。赤いポールが立っている。ああ、ピーポー......パラソルにペチュニアにパラシュートにパレットにパーチにパープル......。

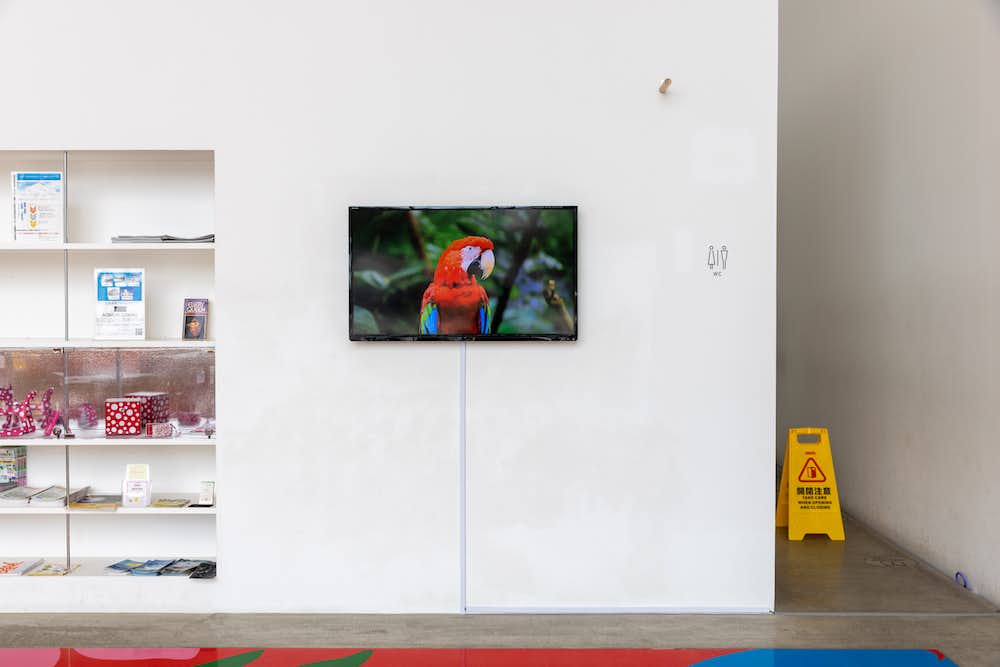

美術館に戻ってきた。

「space」に向かう前に、一定の観賞者は美術館内にあるカフェの壁に掛かっていたアクリルで額装されている作家の言葉を目にしたかもしれない。額装されているということは作品なのだろう。1000文字ほどのテキストから、一部を抜粋する。

「この視点から僕が賭けたいのは、目的ではなく過程、時間通りではなく遅刻、約束ではなくもっともらしさのほうです...絵画のようにはてしなく立ち止まりつづけるふりをする...現代に=ともに居合わせることではなく、...」

使われている言葉は英単語ではこのようになっていた。

pledge:賭ける

purpose:目的

procedure:過程

punctuality:時間通り

procrastination:遅刻

promise:約束

plausibility:もっともらしさ

painting:絵画

persistently:はてしなく

pause:立ち止まる

ここでわたしが言いたいのは、英単語の縛りが成文のルールになっているということのパラノイア性自体ではない。無限に書きようのある「とある手順」についてどう書くべきか、それをPを英単語の頭文字に持つ言葉で書くことで形を与えたのだ、と考えるということだ。そのような方法論であれば、故に、以下の嚙み砕き方も許容範囲だろう。

「この視点から僕が担保したいものは、決意ではなく手順、几帳面さではなく後回し、期待ではなく実現可能性です...塗装が永久に残っているという偽装...現代に=ともに居合わせることではなく、...」

この抜粋を起点に、ここにある大岩の言葉とはポストコンテンポラリー(アート)にまつわる暫定的なルールだ、とまとめても良いかもしれない。例えば、ボリス・グロイスや岸井大輔が「近現代美術」が諸理論の要請に駆り立てられ、それぞれの理論に立てば、何かの理論に相反するという状況を芸術がいかに乗り越えるかを論題とするように。

この問題設定のなかで考えてみると、大岩が本展で提示するのは、来るべき総合的な理論の達成というよりも、互いが抱えた約束にむけた妥協点の模索というよりも、当座のひとつの実現可能性だ。よりリテラルには、展覧会というものの仮設性の解体、ともに居合わせることの打破という意味での実現可能性。そう、塗装が永久に残っているという偽装を行うということである。

では、本展での「永遠への偽装」はいかに行われたか。端的にはパラノイアを装備可能にするということである。ひとが「P」を頭文字に持つ事物に気付くやいなや、この展覧会のことを想起しつづけるという症状を持つこと、そのトレーニングのために館内のカフェには鉛筆と「P」の穴埋めパズルまで準備してあった。あるいは、十和田に大岩の息がかかったかもしれない「P」が存在しつづけると、もっともらしく偽装しうるということである。

ここにきて、十和田で大岩が展開した「P」のほとんどが美術館の屋外にあるということが意味を持ち出す。十和田市現代美術館のパーマネントコレクションのとなりにあって実現可能性としての「永遠」を造形せんとするということ。そして、大岩しか知らない「P」の埋め込みがあったとして、それが美術館がつづく以上に残り続けるかもしれないという賭けだ。白いペンキで塗られたパネルがどこかで永久に残っているかもしれないという偽装。展覧会という2ヶ月のあいだにともに居合わせることなしに、あの土地にさえ行ければ、ずっといつでも誰でも大岩の「P」は鑑賞できるのだ。