ルイーズ・ブルジョワを起点に見る、アーティストたちの「身体」への問い。中嶋泉 評「コレクション2 身体———身体」

国立国際美術館で開催中の「コレクション2 身体———身体」。新収蔵され、国内初公開となったルイーズ・ブルジョワの《カップル》を起点に、多様な作品から「身体」を問いかける本展を、大阪大学准教授の中嶋泉がレビューする。

「身体」ほど20世紀から21世紀の美術表現の変遷に寄り添うテーマはないだろう。近代芸術は視覚性の追求のなかで現実の身体を一時的に置き去りにした。だが20世紀後半以降、身体をめぐる暴力や抑圧の認識を得て、現代アートは、アーティスト自身、そして、観客自身の「からだ」をかえりみる場となってきた。国立国際美術館で現在行われている「身体―――身体」展は、新収蔵品を含む同美術館のコレクションから、アートにおける身体の問い直しをたどる展覧会である。

美術館のコレクション展に関する近年の研究は、ポスト植民地主義やフェミニズムの時代をこえてなお、マイノリティが美術館展示で占める割合が低く、美術館コレクションと展示の絶えざる見直しが必要であることを強調している(*1)。本展は、同美術館の所蔵作品を特徴づける現代作品のなかでも、フェミニズムや植民地主義にかかわる議論をくぐり抜け、女性や人種的、性的マイノリティの身体や経験に目を向けた表現をとくに取り上げている。だが多くの研究が述べてきたように、主流の美術へ少数派の作品を追加するだけでは構造はかわらない。企画者である正路佐知子主任研究員は、ふたつの「身体」と三つのダッシュから成る本展のタイトルを、特定の身体とほかの身体のあいだ、例えば作者、観客、そして作品の身体のあいだにある距離を表すものとして説明している。問題とされるのは、距離であり、そこで生じる関係である。それを体験することの仕掛けとして企画者は、新収蔵品アーティストであるルイーズ・ブルジョワの人生を軸に、20世紀初頭から現在に至る展示作品を見通すというユニークな鑑賞方法を提案している。パリ出身でニューヨークを拠点としていたブルジョワは、シュルレアリストたちが身近な環境で育ち、渡米後は抽象表現主義やポップ・アートの作家と同時代を過ごしながら、21世紀初頭まで、女性アーティストのパイオニアとして独自の表現を貫いてきた。ブルジョワの作品にみられる最大のテーマのひとつは身体であるが、女性で移民であるブルジョワの特異な美術史的立場が、フェミニズムに通じた日本の美術館学芸員の思考と結びつき、新しい作品の見方に連れ出してくれるだろう。

視覚的美術家から、身体の物質性へ

展示は4章で構成され、第1章ではブルジョワの《カップル》(1996)が単独で展示され、2章「20世紀欧米の美術」では、歴史的名品となった世紀前半から戦後の近代/前衛の品が並ぶ。展示の中心となるのは、3章の「女性の美術家と彫刻」による近代美術への異議申し立てと、4章の1から2の展示室に並べられる国内外の絵画や写真の新たな試み、そして最後の展示室で観客を待ち受けるブブ・ド・ラ・マドレーヌのインスタレーションの空間である。また、展覧会の枠外ではあるが、同美術館のシンボルでもある高松次郎の《影》(1977)がコレクション展期間中に素描とともに鑑賞することができる。

国内初公開のブルジョワの《カップル》は、それまで主に大理石や金属、木材を用いてきたブルジョワが、1990年代になって取り入れた「布」で形成されている作品である。アーティストとその家族の古着を着せられ、頭部と下半身を持たない二つのトルソが、互いに腕を回し、床に転がされている。彫刻という領域では伝統的に、身体を台座のうえに垂直に立ち上げり、統合された人間の体として示してきた。しかし衣服につつまれ、ガラスケースのなか横たえられたこれらの抱き合う胴体は、人間的な量感や肌触りを思わせるいっぽうで、愛情や親しみの記憶ばかりでなく動物的な暴力性をも仄めかしている。ブルジョワはしばしば、幼少期に目撃した父親と家庭教師の関係から受けたトラウマを表現のテーマとして説明してきた。だが彼女が「カップル」というタイトルでつくった作品は無数にあり、二つの身体はときに向き合い、ときにねじれ、絡まって一体化した物質となって、異なる関係のもとに表されている。性別を示す衣服が二つの身体を男女の姿に見せてはいるものの、お仕着せの服のなかでもがくふたつのからだは、個人の記憶のなかの男女の「カップル」から離れ、作る者、見る者と共有される時間のなかで、姿を変えていきはしないか。

20世紀欧米の美術と身体

《カップル》からいちど離れ、ブルジョワのみてきたものを想像しながら、第2章「20世紀欧米の美術」をみてみよう。ここでは、近代芸術がセザンヌやピカソによる視覚的実験から展開し、二つの大戦の時期を経て、ジャコメッティやフォートリエの作品にみられる物質性、身体性へと移行していく過程をみることができる。もはや客観的理想としての人の姿はなく、人間のからだは、露出され、削ぎ落とされ、あるいは覆われることで、未知なる存在として姿を表す。

続く第3章の「女性の美術家と彫刻」で女性アーティストが集中的に取り上げられているのは故なきことではない。企画者が述べるように1911年生まれのブルジョワがようやく注目されるようになった1980年代、現代的な素材や実践を許容する立体作品に挑戦する女性アーティストは少なくなかった。伝統的芸術ジャンルとしての彫刻は、女性の身体を、統一的で破綻のない近代的身体の象徴として、公共空間に差し出してきた。リンダ・ニードは1990年代、女性ヌードの形式化の原理が「包摂=抑制(confinement)」にあり、それが自己と他者の関係の「分割と秩序づけのプロセス」であることを論じている(*2)。彫刻の女性アーティストが、他者の身体とされてきた女性の身体を表すために、自分の経験に立ち戻ったことに不思議はないだろう。彼女たちは、女性たちをかたどってきた伝統的素材や形式、同時代ミニマリズムの均質性に反発するかのように、皮膚や肉体を思わせるような素材や、有機的形態、変則的展示方法を取り入れた。ニキ・ド・サンファルのカラフルに染められた明るい女神、草間彌生の増殖する銀色の細胞、キキ・スミスの床に座る炭のように黒い体、イケムラレイコの粗く解きほぐされた少女の頭部は、それぞれの時代、地域の、そして個人の女性的経験から引き出されたものだとひとまず了解することができるだろう。ブルジョワをはじめ、ここに展示される現代の女性アーティストの多くは、アートの形式が持つ規制的役割を解体し、彫刻という分野を押し広げながら身体を再考する試みを行ってきた。女性アーティストは自らの身体経験を再検証し、新たな表現を引き出すことで一方的な収奪に抵抗し、「わたし」の身体を取り戻してきたのである。

「領土」としての身体

かくして、身体は「表される」ものではなく、闘いや交渉が行われる「領土」である。4章「身体という領土」は写真作品を中心に、鷹野隆大、石川真生の作品を大きくとりあげながら、経験や立場を大きく異にするアーティストによる作品群を集め、それらが互いを照らしあう空間を提供している。鷹野の《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)は西洋美術の伝統である「横たわる裸婦」のイメージに、東洋の男性の姿を代入して異化し、見る人の先入観を試す。この仕組みはまた、異性愛的白人男性中心の美術のなかでほぼ不在の扱いを受けた東洋人男性の身体のとらえ難さと、そのイメージを見る作者や観客の立場の不安定さも実感させる。鷹野作品の向かいには、自らに整形を繰り返したオルランのセルフ・ポートレイトや、表現の統制が厳しい90年代の中国で描かれた、性的に未分化な赤ん坊の体を持つ馬六明の自画像があり、壁を隔てて、やなぎみわがモデルを用いてつくり出す「理想の老女」の実験的イメージがあり、それぞれが身体の規制を撹乱する力を喚起するだろう。医療や制度、技術によって管理、監視され、自己検閲の対象である現代の身体への抑圧と侵襲は避け難く、女性でなくとも表象の暴力、見ることの暴力を意識せざるを得ない。ここにいるアーティストは自らの身体を透明化することなく検証し、作品に写し込むことで、観客にも同じように想像力を働かせることを要求すると考えられる。

他方、写真の指標的役割は、見る者に現実とのかかわりあいを強く求めもする。石川の写真シリーズ「アカバナー」(1975-77)は、「日本」から周縁化された沖縄、さらに不可視化されてきた女性の生身に迫る。米兵を相手にバーで働く沖縄の女性たちコミュニティに入り込んで撮影されたこのシリーズで、写真家と撮られる女性の距離はごく近い。しかし半世紀前の女性たちの姿はいまそこにいる人のように、わたしたちを強く見返し、他者化し、消費しようとする視線を介入させることがない。このとき彼女たちの体は間違いなく彼女たちのものとして現れているように見える。

人の姿はどのように「見られる」べきなのか。本展では、美術館の企図のもとで身体を眼差すことの倫理性が問われている。身体が領土で、作品も領土であるならば、展示もまた「領土」であろう。展示の空間のなかで、表現者であるアーティストの持つ身体性が、作品身体をつうじて、見る人の身体へと再起的に働きかけ、呼応しあう関係性のなかで絶え間なくつくりかえられているようである。

「わたし」の身体のむこう

したがって、第4章のタイトル「領土」が指し示すものは、必然化された一個人の「わたし」の身体に留まらない。本展にみられたように、身体の再獲得を目指す表現はその一側面において、アイデンティティと結びつき、抵抗の場として自らの身体を示してきたかもしれない。しかし最終章に向かうにつれ、統合的な人格の入れ物としての身体は本展では用意されていないことがわかってくる。

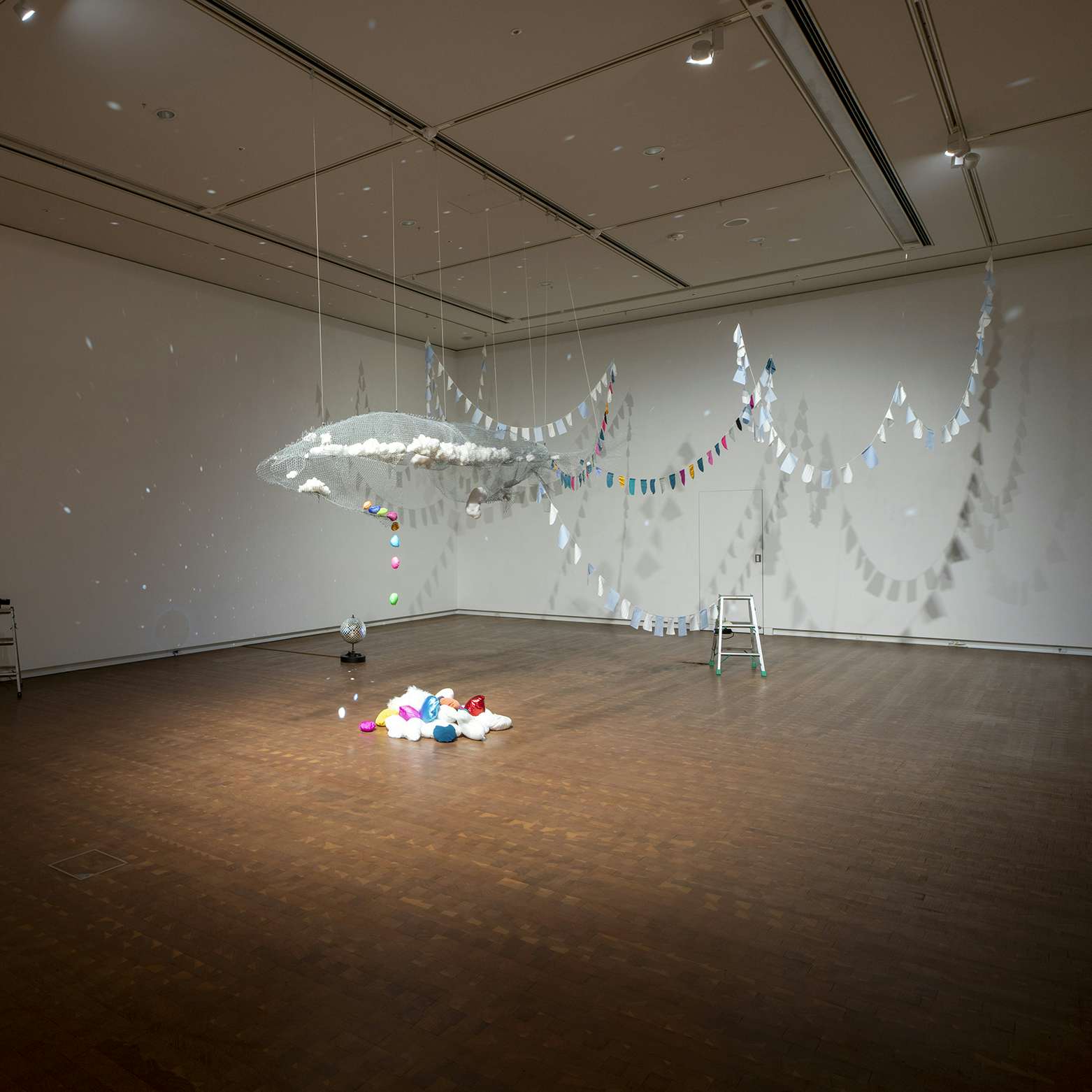

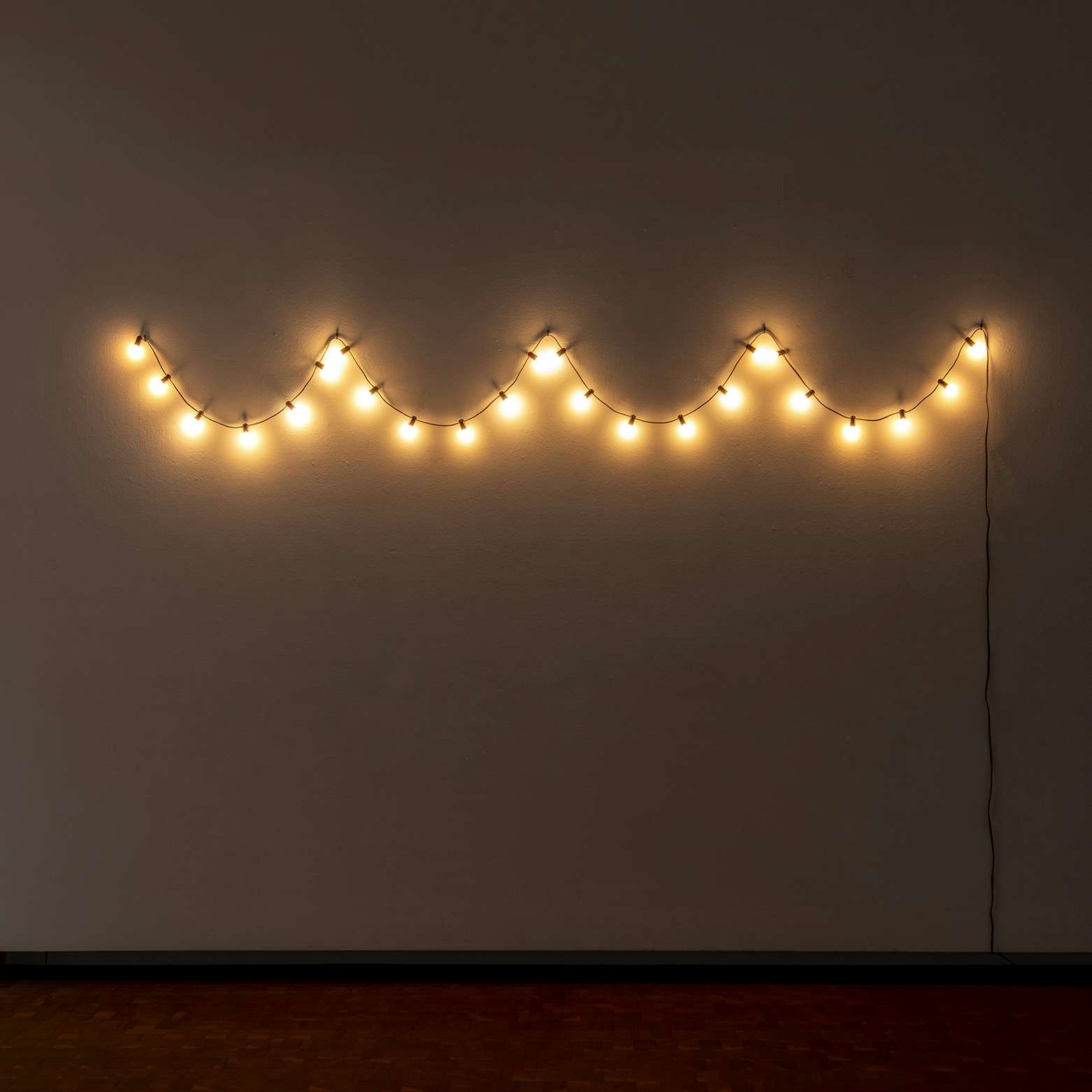

「領土」という言葉は、最後の展示室に置かれたブブ・ド・ラ・マドレーヌの作品《人魚の領土―旗と内臓》(2022)から引用されている。1990年代よりアーティストグループ、ダムタイプに参加し、セックスワークやHIVにかかわる社会活動に従事してきた彼女は、常に他者と自己の身体に向き合ってきた。彼女は2020年の卵巣二つと子宮の摘出手術から、皮膚の下の「内臓と向き合ったことで、内蔵もある種の表面」(*3)だと思ったという。自己と他者の臨界である表面。臓器の摘出や移植技術が発達し、生殖補助医療による精子や卵子の提供が現実生活の一部となれば、一つのアイデンティティのもとに統合されていた身体をそれぞれの部位から想像しなおす可能性と必要性が出てくるだろう。「人魚」はアーティストにとって、生と死の境界に位置付けられる象徴的な生き物である。「鱗=皮膚」が剥がれてできた旗があたりを舞い、プレゼントのように美しい布で包まれた「内蔵」がこぼれ出ている。向こうを透かし見せる金網でできた人魚のからだは、ゆったりと泳ぐ軽やかな抜け殻のようにも見え、また、内部を露出し、外の世界と触れながら現れる新しいからだのようでもある。その横にはフェリックス・ゴンザレス=トレスの《「無題」(ラスト・ライト)》(1993)が、HIVで亡くなったパートナーの生を暗示してやわらかな光を放っている。哀悼にも祝福にも感じられる空間のなかで、手放された皮膚や内臓のイメージは、喪失と同時に、「わたし」を生かしていた他者的身体を意識させ、自己愛に充満した「わたしの身体」を解きほぐしてしていくだろう。あるいは、精子や卵子、臓器が商品として市場に流れ出るという身体の現状からは、からだの分解が不均衡に行われていることへも思いを馳せるべきか。

「カップル」から「人魚」へ

第1章のブルジョワの《カップル》から最終章のブブ・ド・ラ・マドレーヌの「人魚」にいたるまで、本展を鑑賞することで、これまで自然に「わたし」と重ね合わせられてきた身体が、あちこちの「からだ」と出逢い、他者の記憶と重なり合いながら、「わたし」のイメージをずらしていくように感じられるかもしれない。

ここで紹介できた作品は、本展出品作のほんの一握りである。たとえば、張り巡らされた糸のなかにとらえられたドレスが女性を取り巻く環境を伝える塩田千春のインスタレーションや、既知のジャンルとスケールも超えて異彩を放つ加藤泉の巨大な人体を、一つの論考に収めるのは難しい。こうした余地も残しながら、今回の展示は同美術館の収蔵庫にまだまだ無数の身体が控えているだろうことを思わせる。歴史性や社会性を帯びた作品の数々を互いに呼応させる本展のような試みは、表現の歴史を更新し、複層化する美術史的実践であり、コレクション展という方法がいかに既知と未知の表現の組み合わせから、新しい物語を引き寄せることができるかを示している。「身体」は今後ふたたび別のかたちで美術館のコレクション展のテーマになることがあるだろう。そのときにはまた別のアーティストと別の作品が、わたしたちの身体に新しいやり方で問いかけてくるに違いない。

*1──例えばMaura Reily, Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating (London: Thames & Hudson, 2018)など

*2──リンダ・ニード『ヌードの反美学 美術・猥褻・セクシュアリティ』藤井麻利、藤井雅実訳、青弓社、1997年、18頁。原著はThe Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality (London: Routledge. 1995)

*3──ブブ・ド・ラ・マドレーヌ「人魚の領土――旗と内蔵」『国立国際美術館ニュース』252号、2024年2月、6-7頁。