光と対峙しつくりあげたリヒターを「見る」空間。学芸員・鈴木俊晴が語る豊田市美術館の「ゲルハルト・リヒター」展

美術館の学芸員(キュレーター)が、自身の手がけた展覧会について語る「Curator's Voice」。第13回は、東京国立近代美術館より豊田市美術館に巡回したゲルハルト・リヒターの個展「ゲルハルト・リヒター展」展(愛知展)を担当した鈴木俊晴(豊田市美術館学芸員)が、展覧会開催の裏側を語る。

2020年3月、メトロポリタン美術館の別館メット・ブロイアーで大規模な── ニューヨークでは2002年の近代美術館での「40 Years of Painting」以来の規模の── リヒター展が開幕した。タイトルは「Painting After All」、「つまるところ絵画」というか「絵画しか、ないんだよ」というようなニュアンスだろうか(ちなみにドイツ語タイトルは「Malerei」、つまり「絵画」のみ)。開幕したはいいものの、周知のコロナ禍のために、この展覧会は数日で美術館自体が扉を閉ざし、そのまま再開することなく会期末を迎えた。予定されていた西海岸への巡回も実現することなく、実際のところニューヨーク展の開幕直後も来場者はまばらだったから、近年美術館で開催されたリヒター展としてはきわめて観覧者数の少ない展覧会となってしまった。

幸い私はこのときのニューヨークでの個展を見ることができた。オープニングは盛況で、つい数週間前にフランクフルトで、準備中だったヨーゼフ・ボイスとブリンキー・パレルモというリヒターにゆかりの2人の作家の展覧会のための打ち合わせで会ったばかりのキュレーターと偶然再会したりもしたから、まだ大陸間の往来はそれなりにあったのだろう(行きの飛行機はすでに人もまばらで、9.11以降しばらくもこんな感じだったような、と思い出したりしていたら、帰りの便は直前で中部国際空港行きが欠航、関空に振り替えられ、ヤケクソで京都に寄りいくつか展覧会を見て帰ったら、思いがけずいい作品に出会ったりするから、人生はわからない)。

そのニューヨーク展は、2つのフロアを用いて、1962年の作品番号1の《机》から、《ビルケナウ》を経て以降の抽象絵画群までを見せる回顧展で、上のフロアをおおむね主題ごとに、下のフロアでストロークやレディメイドといった絵画の問題ごとに空間を区切ってリヒターの復習をしながら、近年の抽象絵画をたどり、最後に展覧会の核たる《ビルケナウ》を迎えるという構成だった。久しぶりにリヒター作品をまとめて見る機会となったのだが、近年の抽象絵画、そして《ビルケナウ》を含めてほぼ60年になる画業を見渡す会場をぐるぐると巡っていると、具象と抽象、絵画と写真といった問題を超えて、徐々に浮かび上がってきたのは、例えば蒸発と結晶、造形と解体、血筋と偶然、そして幽霊(ゴースト)といった意外な言葉であり、そしてやはり「絵画」がその中心にあるのだと、展覧会タイトルそのもの、「結局、絵画」なんだなと、あらためて実感することになった(*1)。

このときすでに日本でのリヒター展の準備は始まっていて、手元に届いていた作品リスト── 今回の展覧会出品作の母体となったゲルハルト・リヒター財団所蔵作品によって構成されたリスト── は、ニューヨーク展の構成とも半数ほどは作品が重複していたのだが、ニューヨーク展においてふんだんだった外部借用はともかく、比較してみると当初の日本展のリストにはいくつかの欠落があった。ひとつはおもに家族のポートレートなどの多くが写真エディションだったこと(こちらは段階的に作家とやりとりするなかで、作家蔵の作品と置き換えられていった)。そしてもうひとつは《ビルケナウ》の写真ヴァージョンが含まれておらず、絵画ヴァージョン、《灰色の鏡》、出発点となった4点の写真という「3点」での構成が想定されていたことである。実際のところ、《ビルケナウ》の展示方法や構成は展覧会ごとに違っているので、今回ニューヨーク―東京―豊田で展示したかたちに絶対的にこだわらなくともよかったのかもしれないが、生誕90年、画業60年を記念する日本での展覧会において、絵画ヴァージョン、写真ヴァージョン、鏡、元ネタの写真を並べるフルセットでの展示によってこそ《ビルケナウ》という作品の本質に辿り着きうるだろうし、展覧会全体としても本作を中心にリヒターの長い画業を串刺しに振り返るべきだろうと判断し、写真ヴァージョンを展示に加えることとした。ただし、それによって展覧会に占める《ビルケナウ》の比重はいや増すこととなり、全体とのバランスをまた模索することになるのだが、そのあたりの苦労(?)については東京国立近代美術館の担当者の桝田倫広さんの「Curator’s Voice」に詳しい。

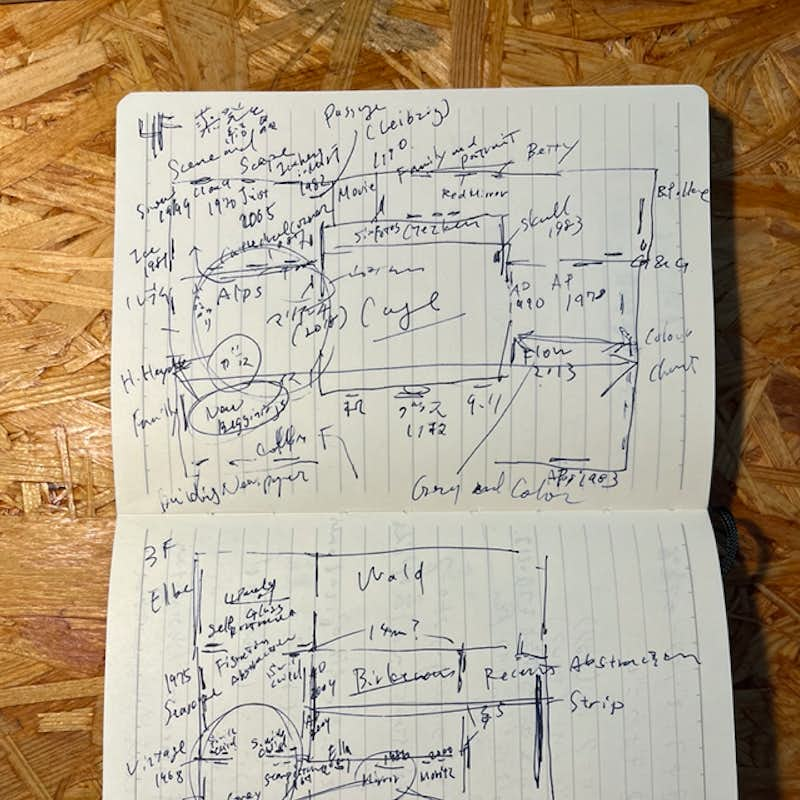

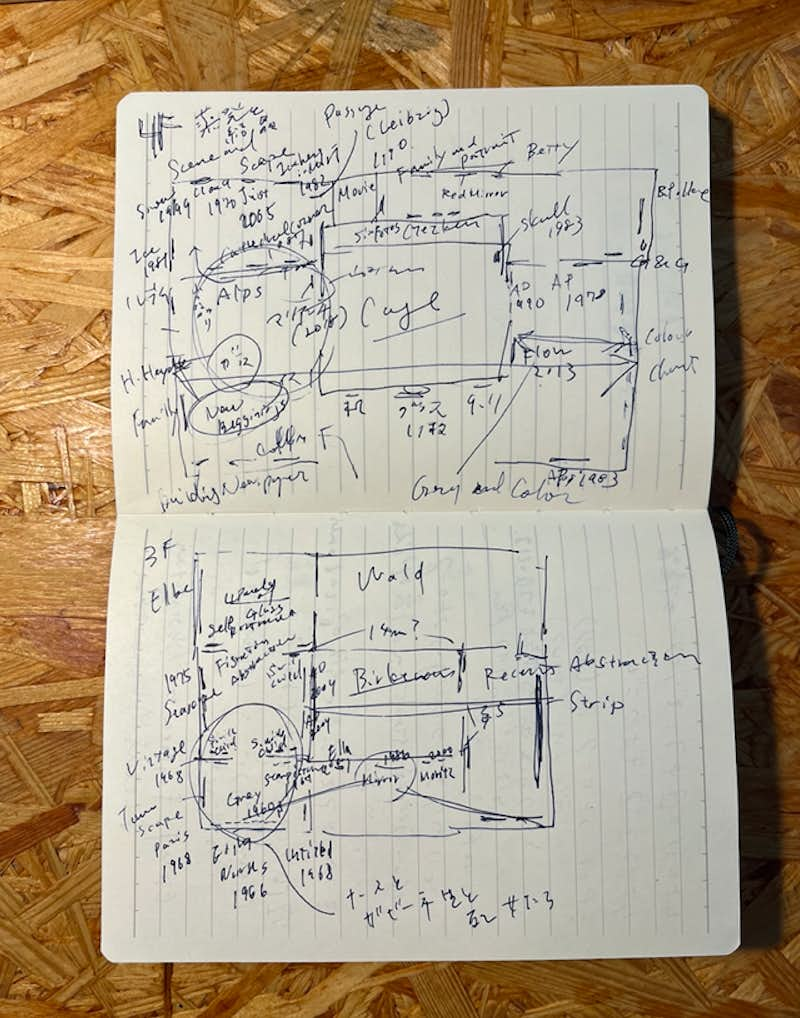

このように、はりきって招来したフルセットの《ビルケナウ》なのだが、いざ豊田市美術館の空間に落とし込もうとすると思いのほか苦労することになった。というのも、ニューヨークと東京で展示された絵画ヴァージョンと写真ヴァージョンを正対させ、あいだに鏡と写真を並べる構成を、ともすると息苦しさを感じさせるような閉鎖的な空間に設えようとすると、壁面長が14メートル×11〜12メートルほどの空間が必要となるのだが、じつのところ当館でその壁面を展示室に置いてみると、どうしても順路を行き止まりにする袋小路をつくるか、極端に長く細い廊下をどこかにつくらないと収まらないことがわかったのだ。さらには、今回の東京会場の構成にはリヒター自身が積極的に関わっており、《8枚のガラス》を中心に、順路を設定せず、ある種のランダムアクセスのように歩き回ることができる空間となっていたが、(じつのところほとんどこちらにお任せだった)豊田市美術館の展示室は、そういったある程度自由に鑑賞者が行き来できる空間づくりにまったくといっていいほど適さないことを── 谷口吉生さんが建築を設計するにあたって「映画(映像)をつくるように」とおっしゃっていた真意を── あらためて痛感することになった。豊田市美術館では東京会場と同じような構成は諦めざるをえない。そこが豊田の展示プランの出発点だった。