2人展に見る巨匠の新たな側面。長谷川新が見た「キーファー─ロダン」

戦後ドイツを代表するアーティスト、アンゼルム・キーファーとフランス彫刻界の巨匠、オーギュスト・ロダンの2人展という形式で開催された「キーファー─ロダン」展。2人のアーティストを接続する本展を、長谷川新が紐解く。

長谷川新 年間月評第7回 「キーファー─ロダン」展 拮抗する磁場、聴取される残響

テロの影響で厳戒態勢のパリでは、ロダン美術館もまた例外ではなく、入館に際して手荷物検査が行われていた。検査をパスして館内に入ると、まずアンゼルム・キーファーの巨大な作品群が出迎える。ロダン美術館では目下、「キーファー─ロダン」展が開催中である。キーファーとロダンという2人の巨匠がハイフンでつながれたタイトルの本展は、2人展という形式の内部で非常に興味深い共立構造が採用されていた。

この組み合わせを意外に感じるのは、筆者だけではないだろう。一般的にキーファーは、ヨーゼフ・ボイスのもとで学びナチズムを題材にした作品を制作するなど、ドイツ美術との関係において見られることが多い。巨大なキャンバスに鉛や藁、様々な日用品を塗り込めていく作風と、フランスの代表的な近代彫刻家・ロダンとはなかなか接点を見出しにくい(もっとも、キーファーはもう20年以上にわたってパリを拠点にしているのだが)。したがって2人の接続は、これまで省みられなかったロダンの作品においてされている、と考えていいだろう。キーファーの新作から始まることによって、ロダン自体に新たな光が当てられる構造。これが本展の機序である。

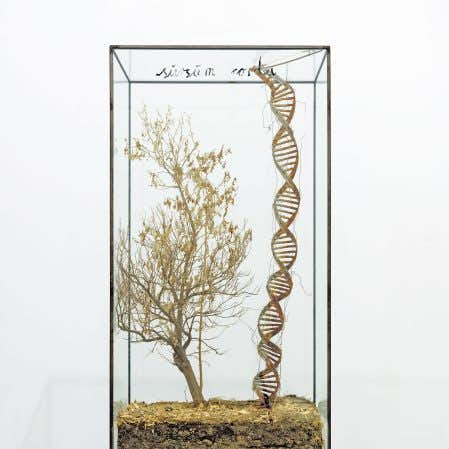

© Anselm Kiefer Photo by Georges Poncet

ロダンの彫刻と言えば、モダニズムを体現するかのような力強い人体彫刻──《考える人》《青銅時代》など──を、私たちはすぐさま想起するが、実際には、ロダンは晩年に数多くのアッサンブラージュを制作していた。手の石膏像や未完成の作品、壺、植物といった物たちを組み合わせ、新たな作品へと展開した。私たちは、モダニズム彫刻の父・ロダン自身が、すでに非モダニズム的な実践を先取していたことに驚くことになる。さらにロダンは、女性を「建築物」ととらえる奇妙なドローイングも数多く残しており、「ロダン神話」は展覧会を通して解体され、彫刻家の再解釈が図られていく。

こうしたロダンの断片性、奇形性、複合性を目の当たりにしたうえで、それらの経験はキーファーへと折り返される。なるほど、キーファーのアッサンブラージュには確かにロダンのそれとの類似性を認めることができる。石膏像の断片や枯れた植物などを使用している点は言うまでもなく、ロダンに倣って建築─彫刻─女性の身体を重ね合わせた水彩ドローイングまで制作している。制作手法やカルト的思想への傾倒などにも、共通点を見出せるだろう。しかし本展におけるキーファーの作品は、ロダンとの関係性を強調することに力点が置かれすぎており、その露骨さに鼻白んでしまう。ロダンを経由することでキーファーの作品に新たな魅力、あるいは気づきが得られているかという点で言えば、キーファーにとって本展は損な役回りかもしれない。しかし展覧会を鑑賞し終えたあと、私たちはそこにキーファーの残響を聴取するのである。これはいかにも複雑な事態だ。

展覧会の空間設計においては、キーファーとロダンの作品はそれぞれ明確に分けられた個展形式であり、オーソドックスな2人展の体裁ではある。にもかかわらず、そこでは「ロダンの複数化」と「ロダンのキーファー化」とが拮抗する磁場が発生している。

(『美術手帖』2017年10月号「REVIEWS 09」より)