アニメ評論家・藤津亮太が会田誠の「戦争画」に見出したもの。なぜ『アニメと戦争』の装丁は「戦争画RETURNS」になったのか

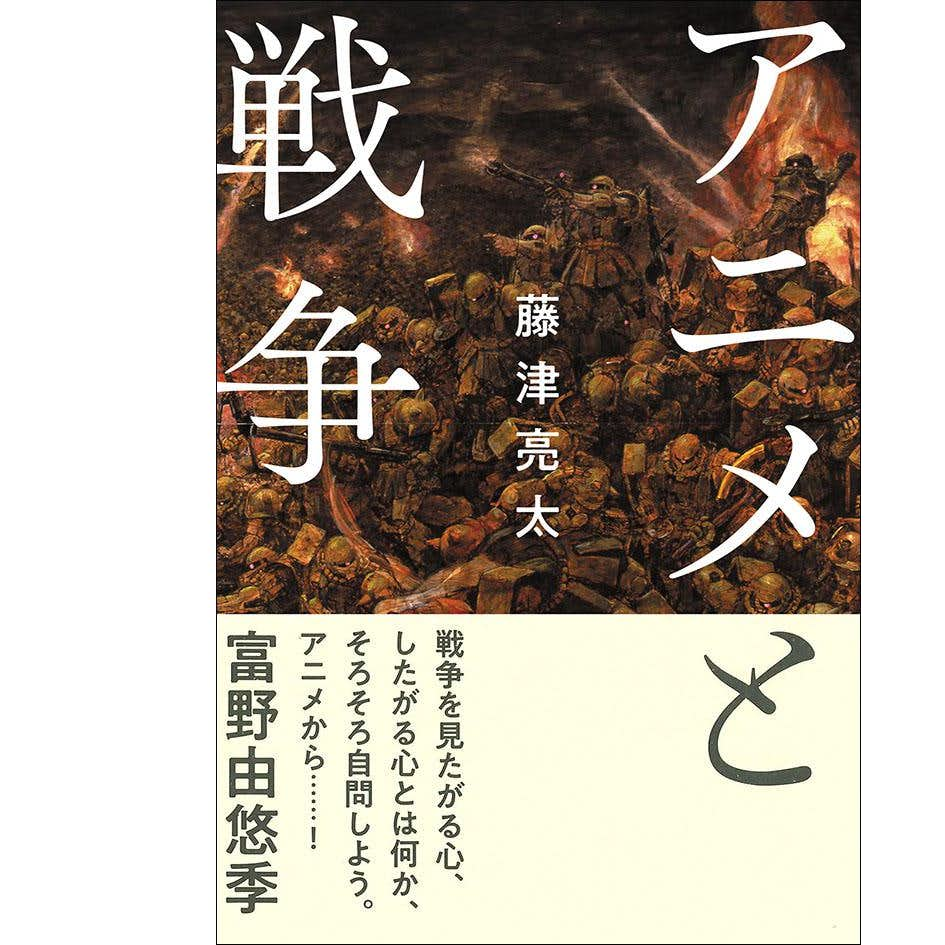

3月2日に発売されたアニメ評論家・藤津亮太の著書『アニメと戦争』(日本評論社)。アニメに登場する様々な戦争の系譜をたどり、社会との関係を問い直す同書の装丁には会田誠《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》(2005)が選ばれている。なぜ、会田誠の「戦争画」が同書に必要だったのか、その理由を藤津が綴る。

2月末に『アニメと戦争』(日本評論社)を上梓した。戦中から21世紀に至るまで、架空・現実を問わず「戦争」を取り扱ったアニメを取り上げ、そのアプローチの変遷を俯瞰した内容だ。

アニメについて語る書籍のカバーをどうするかはいつも難しい。特定の作品の図版を借りる方法はあるが、費用の問題もあるし、複数作品を扱っている本の場合は特定作品だけに看板を預けてしまってよいのか、という問題も生まれる。イラストを描いてもらう考えもあるが、描かれたそれはあくまでイラストであって、それがちゃんと「アニメ」を連想させるかどうかはなかなか難しい。これまでにインタビュー集含め著書を5冊上梓しているが、なかなかコレといった決定打はなく、毎回デザイナーを含めた様々な人の知恵を借りながらカバーを決めてきた。

ただ今回については、個人的な腹案があった。その時僕は、会田誠の《紐育空爆之図〈にゅうようくくうばくのず〉(戦争画RETURNS)》を表紙に使わせてもらうことはできないだろうか、と考えていたのだ。《紐育空爆之図》は、マンハッタンのビル街の上に、キラキラと光るホログラムペーパーのゼロ戦の編隊が「無限大」のマークを描いている、1996年の作品だ。

美術評論家の椹木野衣は2001年に発表した──つまり9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて書かれた──「爆心地の芸術 <ゼロ>から<ゼロ>へ」(『「爆心地」の芸術』〈晶文社、2002〉所収)という文章の終盤で次のように書いている。

戦後サブカルチャーの起源にあるのは、端的に「敗戦」の記憶であり、「アジア太平洋戦争」という暴力にほかならない。したがって、一度「戦後美術」ないしは「現代美術」という枠組みを判断停止してしまえば、戦中期の「戦争画」は、敗戦後も、けっして中断されたわけでも忘れ去られたわけでもない。ある面からいえば「戦争画」は、小松崎(引用者注:小松崎茂。戦記物・プラモデルのボックスアートや挿絵の第一人者)や成田(引用者注:成田亨。特撮美術を手掛け『ウルトラマン』などのデザインも担当した。彫刻家)といった「境界線上の美術」を通じて、それが漫画やアニメといったサブカルチャーであることによって批判から守られ、現在に至るまでそのまま維持されていたといってしまっても過言ではないだろう。そしてそれは、主に一九六〇年代生まれの作家たちに、「美術」というねれじた回路を通じて受け継がれ、村上(引用者注:村上隆)の<タイムボカン>(一九九三)や会田(引用者注:会田誠)の<巨大フジ隊員VSキングギドラ>(一九九三)へと形を変え、まさに『いま・ここ』で反復され続けている。 ──椹木野衣『「爆心地」の芸術』(晶文社、2002)より

《紐育空爆之図》もまた、ここで椹木が指摘した構図のなかから生まれた作品だ。おそらく1960年前後以降に生まれた世代は多かれ少なかれ、漫画雑誌やテレビ番組を通じて“戦争”を知ったのだ。ただし、そしてそこで描かれた“戦争”は、決して歴史的な視座による現実のアジア・太平洋戦争というわけではなかった。そこで描かれたのは、アジア・太平洋戦争と接点を持ちつつも、そこから「兵器」や「エピソード」を抽出したものであったり、あるいは、現実とはまったく関係ない架空の「箱庭」に用意された戦争だったりした。

このような“戦争”の系譜は、1960年代の週刊少年漫画誌のミリタリー記事などから始まり、1970年代や1980年代のロボットアニメを経て、21世紀に人気を集める“萌えミリ”まで、ひとつの線に繋がって存在している。僕は『アニメと戦争』のなかで、歴史的事実としての戦争が、“趣味”のひとつになっていく過程を「戦争のサブカルチャー化」と呼んだ。「戦争のサブカルチャー化」がどのように進行していくかは、本書の中盤の重要なテーマである。

そう考えた時に、椹木が指摘した構図から生まれた会田の《紐育空爆之図》は、とてもふさわしいものと思っていたのだ。

僕がそのアイデアを編集者に話すと、彼は「ああ、その発想はなかった」といったうえで、「会田さんならこの絵もありますよね」とその場で携帯電話で検索した画像を見せてくれた。それが今回のカバーに使われている《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》だった。 この絵は2005年に旧サントリーミュージアム[天保山]で開催された「GUNDAM GENERATING FUTURES 来たるべき未来のために」展のために描かれた作品だ。この展覧会は様々な現代美術家などが「ガンダム」をモチーフにした作品を発表するというコンセプトで、僕は図録に寄稿をしていたこともあって、オープニングに合わせて現地にも足を運んでいた。もちろん《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》も見ていて、展覧会のなかでは一、ニを争う「ガンダム」と「美術」がうまく融合した作品だと感じていたので、編集者の提案は「我が意を得たり」だった。

この《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》は、藤田嗣治の戦争画《アッツ島玉砕》(1943)を踏まえて描かれている。会田は「藤田嗣治さんについて」(『美しすぎる少女の乳房はなぜ大理石でできていないのか』〈幻冬舎文庫、2012〉所収)という一文で、《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》を描く経緯についても触れている。

会田は、20代後半、「戦争画RETURNS」を制作するということを思い立ち、その過程で《アッツ島玉砕》を見たのだという。その時会田は、両親から聞いた空襲の話やNHK特集の戦争特集などから感じていた、戦争にまつわる「混沌としたイメージ」と親しいものを《アッツ島玉砕》に感じたという。

あのやるせない暗さ、そこに蠢くパッション、根深い日本人の血、歴史の運命に翻弄される一人の人間の小ささ、近代戦の理不尽な詩、敵味方の相対性、善悪の彼岸……。それらをひっくるめ、もっと大きな視点から見た場合の『人類の宿痾としての戦争』そのどうしようもなさ。戦場の一場面を切り取ったレポート的、スナップ的戦争画が多い中、この絵だけはもっと巨視的な視点を持ち得ていると感じました。 ──会田誠『美しすぎる少女の乳房はなぜ大理石でできていないのか』(幻冬舎文庫、2012)

そして会田は、この絵と関わりたいと考え、「戦争画RETURNS」のシリーズとして《大皇乃敝尓許曾死米(おおきみのへにこそしなめ)》(1996)を制作し、さらにその約10年後に、《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》を描いたのだった。

もともと「戦争画RETURNS」の没ネタだったこのアイデアを復活させたのは、「GUNDAM展」という枠があれば、藤田嗣治さん―富野由悠季さん―僕という、世代の離れた者同士のイメージのバトンリレーの提示にも、なんらかの意義はあるかなと思ったからです。というのは表向きのコメントで、本当は単純に、藤田さんと同じような色合いとタッチと、そして何よりも気合で、一枚絵を描いてみたかっただけなんです。戦争当時の新聞や図録には身も蓋もない愛国的言葉だけを書いておきながら、本業の絵ではほとんど反戦スレスレの負け戦の場合ばかり描き、戦後「絵描きは絵のことだけ考えてください」と言い捨てて日本を去った、堂々たる「絵バカ」藤田さんにあやかりたくて。 ──会田誠『美しすぎる少女の乳房はなぜ大理石でできていないのか』(幻冬舎文庫、2012)より

こうして生まれた《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》にはアニメと戦争のある様々な距離感が見事に描きとられている。大量のザクの潰えた姿が描かれていることで、「誰も傷つくことのない箱庭のなかで架空の戦争が消費されている」というイメージがまず伝わってくる。しかしいっぽうで、この大量の兵士の姿は現実の戦場を描いた《アッツ島玉砕》とダイレクトに結びついている。だから「安心して消費できる戦争ごっこ」の向こうに「本当の戦争」がちらつくのである。それはつくり手が、架空の戦争を描く時に意識した“本物の戦争”の影かもしれないし、日本の戦後を端的に現した“距離感”なのかもしれない。いずれにせよこの1枚のなかに『アニメと戦争』で書こうとした様々な切り口を読み取ることが可能なのである。

幸い会田氏をはじめとする関係者の許諾を得ることができて、『アニメと戦争』のカバーに《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》を使うことができた。そして、オクターヴの木庭貴信、青木春香両氏のデザインを経ることで、『アニメと戦争』という本の“顔つき”がピタッと定まることになった。これはもう著者の力の及ぶところではなく、絵とデザインのふたつの力が組み合わさった結果である。

読んでいただければ、本書が《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》を必要とした理由がわかってもらえるだろう。そして読み終わった後に改めてカバーを見ていただければ、傷つき倒れたザクの姿がまた新たな意味を持って迫ってくるはずだ。