タブーを侵犯する保守? ギルバート&ジョージの大作を読み解く

東京・表参道にあるエスパス ルイ・ヴィトン東京(ルイ・ヴィトン表参道ビル7階)で開催されているギルバート&ジョージの個展「CLASS WAR, MILITANT, GATEWAY」。本展を、社会学者で東京藝術大学大学院教授の毛利嘉孝が読み解く。

Photo: © Keizo Kioku / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton

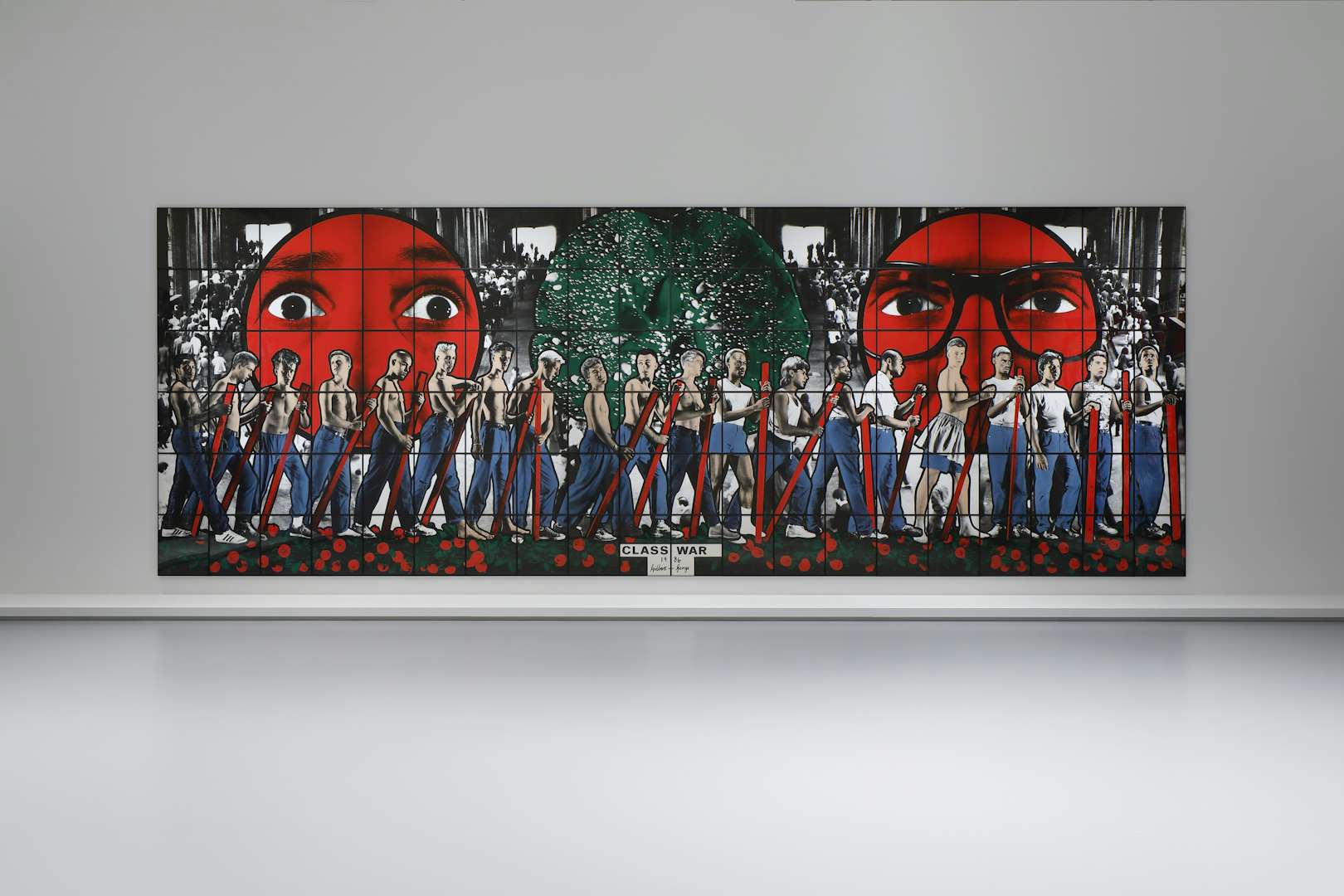

《Class War, Militant, Gateway(階級闘争、闘争家、入り口)》と題されたギルバート&ジョージの巨大な3連作を展示した個展が表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京で開催されている。

日本での展示は、2009年以来12年ぶりということだが、彼らの活動拠点のイギリスではこの間も定期的に作品を発表し、これまでと変わらず物議を醸してきた。悪趣味にもみえるセックスや暴力、血液や排泄物などの過剰な描写は、一般常識やタブーに挑戦し、いまなお多くの論争を巻き起こしている。最近では、2017年にイギリスでもっとも権威のある美術団体ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの会員にデュオアーティストとして初めて選ばれたにもかかわらず、その3年後の20年には自分たちの展覧会の方針をめぐって対立し辞任したことは記憶に新しい。コロナ禍でも「ニューノーマル」をテーマに作品を発表し、隔離され日常生活をヴィデオ・ダイアリーでInstagramに投稿したり、無料のポスター作品をネットで配布したり、ホームレス支援に寄付するために作品を売ったりと話題に事欠かない。ギルバート78歳、ジョージ79歳という年齢を考えれば、その精力的な活動は驚くべきである。

Photo: © Keizo Kioku / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton

今回の作品が制作された1986年は、彼らがターナー賞を受賞した年だ。イギリスの代表的な現代美術作家であることを決定づけ、海外での評価も高まっていた時期である。ステンドグラスのような黒枠によって格子状に配置された巨大なフォトモンタージュは、「ザ・ピクチャーズ」と呼ばれるシリーズの作品である。3枚の連作で描かれているのは、赤い棒を持ち青いズボンを穿き、戦いに挑んでいるような若い「闘争家」たち、彼らによる「階級闘争」、そして若者たちをあいだにして仁王立ちするギルバート&ジョージ自身がつくる「入り口」。背景にはモノクロの都市と赤い花が描かれている。それは、都市空間がつくり出す階級間の矛盾であり、若者たちの不安と闘争である。

Exhibition view at Espace Louis Vuitton Tokyo, 2021

Courtesy of Fondation Louis Vuitton

© Gilbert & George

Photo credits: © Keizo Kioku / Louis Vuitton

Exhibition view at Espace Louis Vuitton Tokyo, 2021

Courtesy of Fondation Louis Vuitton

© Gilbert & George

Photo credits: © Keizo Kioku / Louis Vuitton

Exhibition view at Espace Louis Vuitton Tokyo, 2021

Courtesy of Fondation Louis Vuitton

© Gilbert & George

Photo credits: © Keizo Kioku / Louis Vuitton

「万人のためのアート」をスローガンとしたギルバート&ジョージは、自らの身体や生活を作品として提示してきた。スーツを着てメタリックな色を自分たちの顔や身体に塗り付けた初期のパフォーマンス「リビング・スカルプチャー」はその原点である。その後の平面や映像作品で描かれているのも、基本的には彼ら自身の姿と彼らを取り巻くイーストロンドン(労働者階級やアジア系の貧しい移民が住んでいることで知られる)の風景だ。

ギルバート&ジョージの作品に対峙するときに、私たちを困惑させるのは、その政治的な立ち位置である。一貫して「保守」であることを公言し、マーガレット・サッチャーに対する支持を表明してきた彼らの政治思想とあらゆる公序良俗に挑戦してきた作品をどう関連付けて理解すればいいのか。86年は、新自由主義を掲げたサッチャリズムのピークの時期である。

その政治的スタンスをアーティストの気まぐれな「逆張り」とするのはたやすい。けれども、この一見矛盾してみえる政治的スタンスのなかにこそ、日本では理解しづらいサッチャリズム以降のイギリスの保守主義の核心があるのではないか。このことを確認するためにも、作品に圧倒されるべく展覧会に足を運ぶ価値がある。

Photo: © Keizo Kioku / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton