シモン・アンタイ、「折りたたみ(プリアージュ)」で目指した「不可能な夢」

シュルレアリスムの潮流に身を投じ、1960年には独自の技法である「プリアージュ(折りたたみ)」を生み出したアーティスト、シモン・アンタイ。エスパス ルイ・ヴィトン大阪で開催中の回顧展を、批評家・沢山遼が読みとく。

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

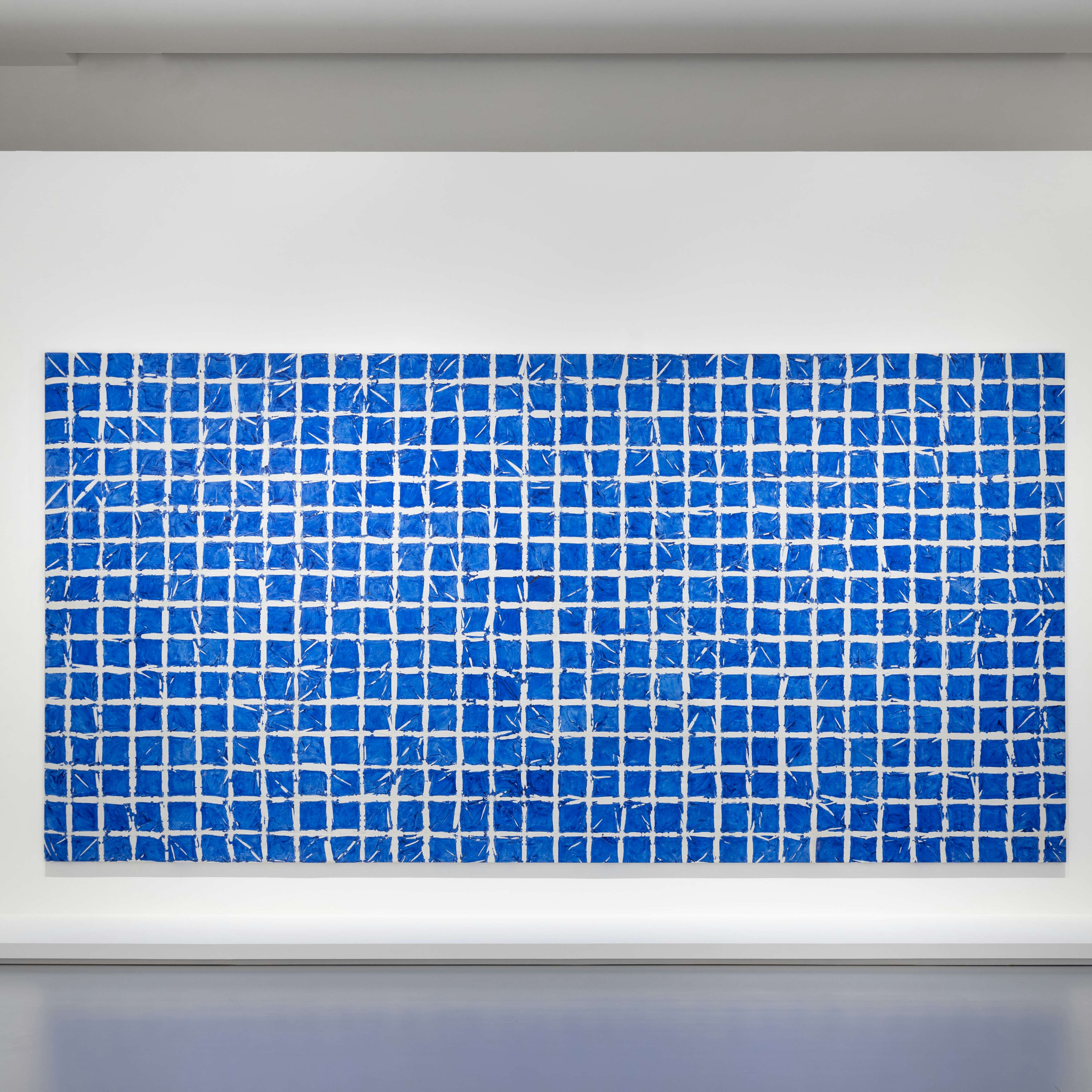

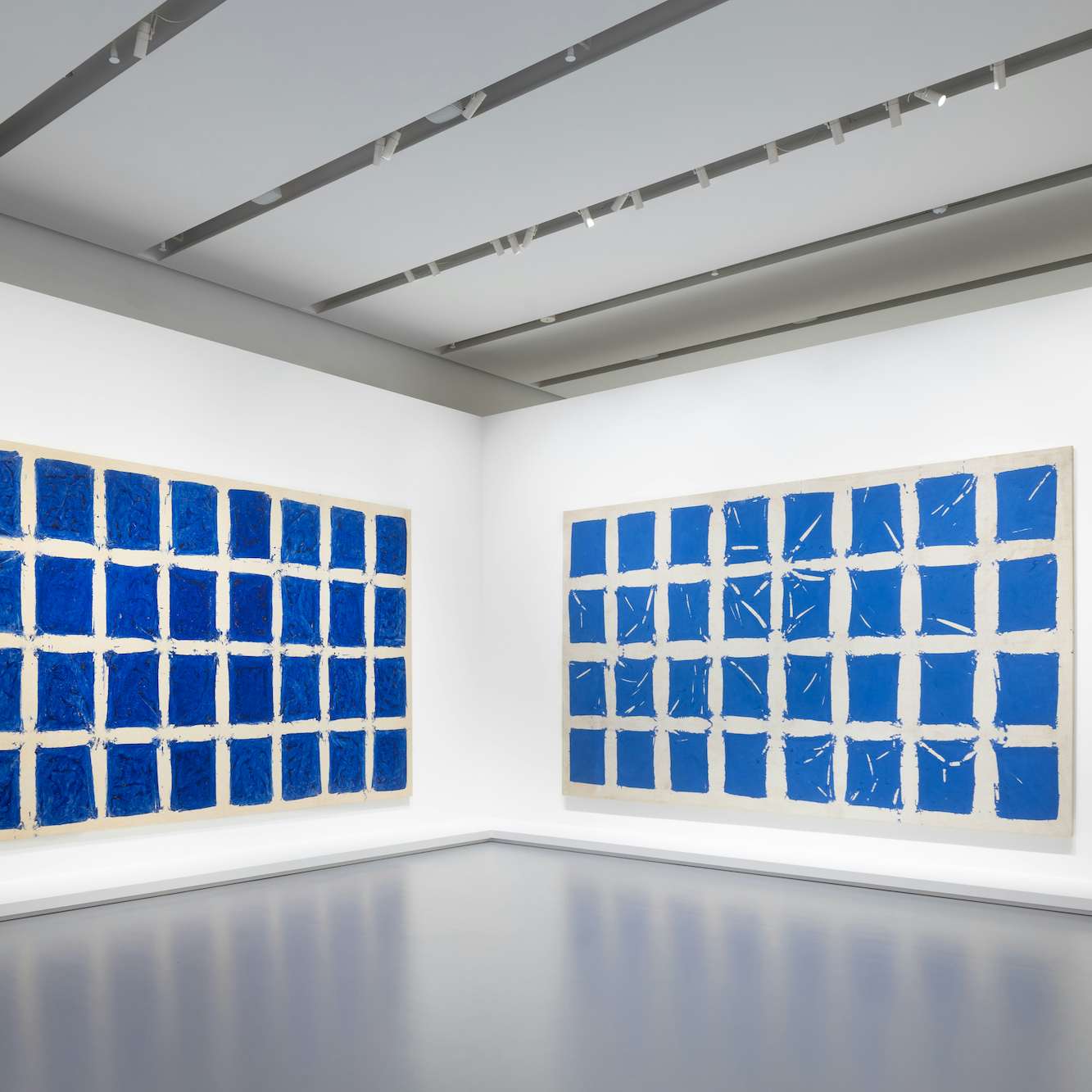

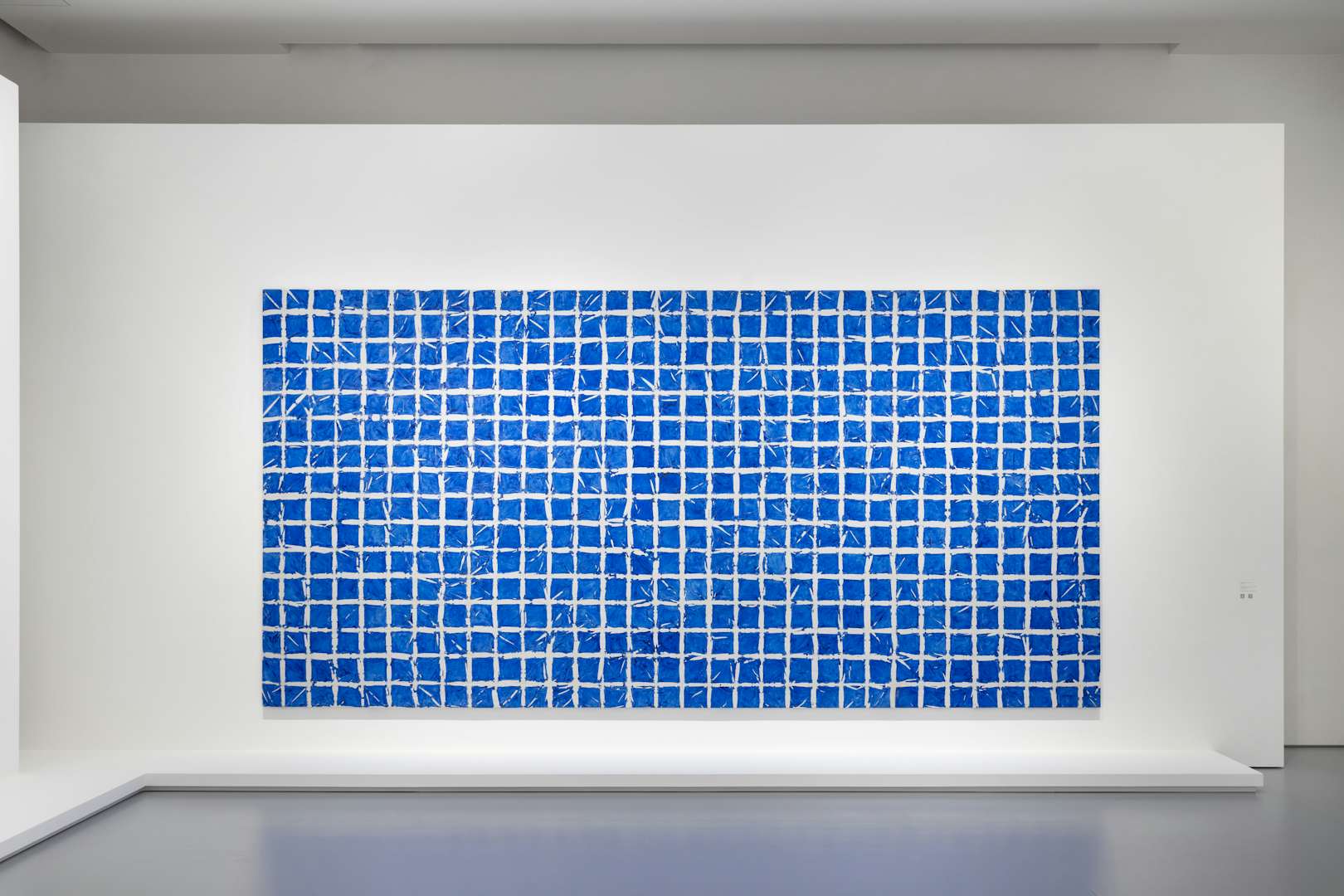

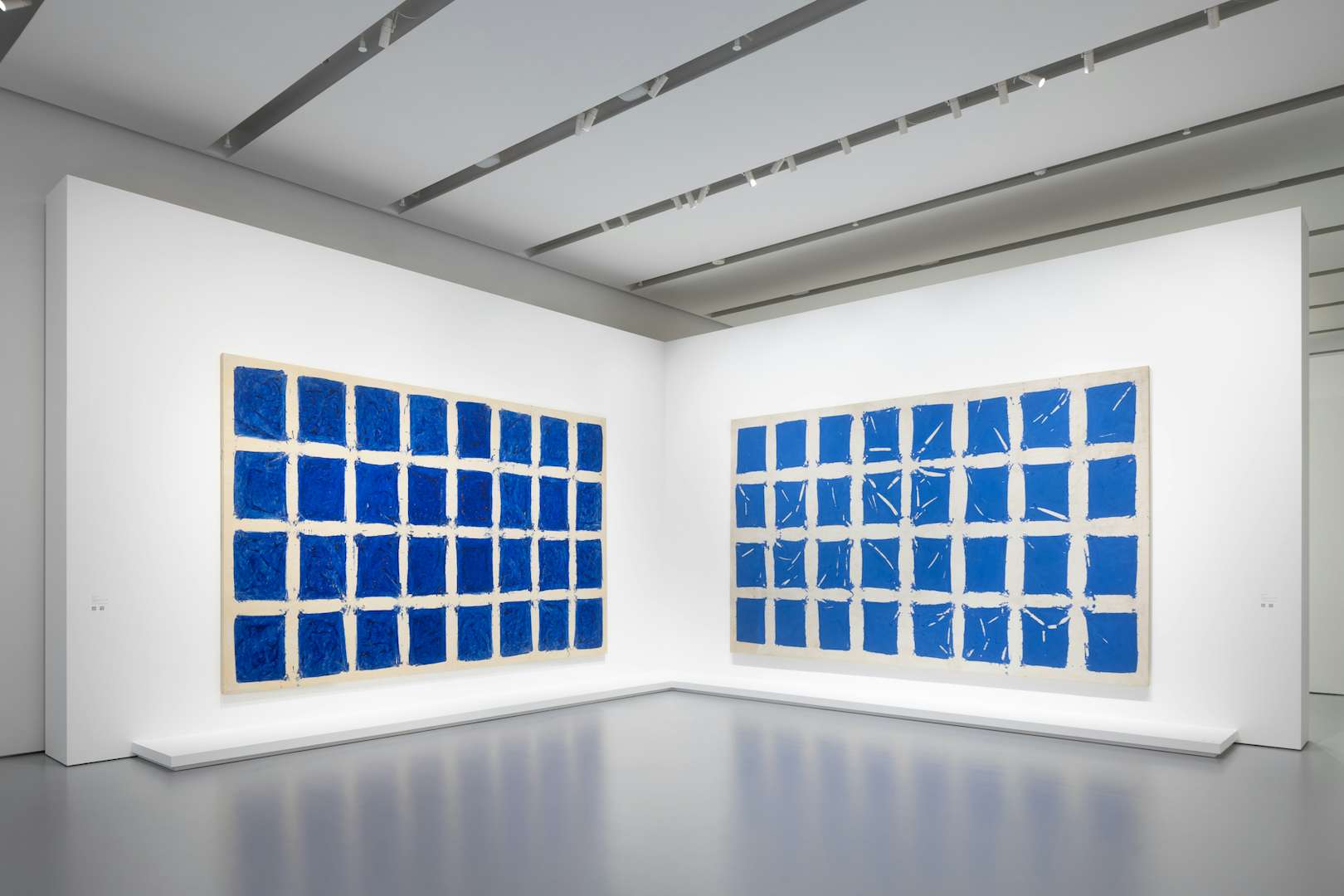

フランスで活動した画家シモン・アンタイの制作を回顧する展覧会がエスパス ルイ・ヴィトン大阪で開催されている。本展は、1960年代から80年代にかけて制作された計9点の作品からなる。いずれも、アンタイの代表的な技法「折りたたみ(プリアージュ)」による絵画群だ。

キャンバスの布地をたたむ、折る、部分的に結ぶ、くしゃくしゃにするなど、アンタイの絵画は、木枠に張られる前の支持体の布地が持つ物質的な可塑性、伸縮性や展開可能性を駆使することで制作される。例えば本展でも展示されている「ÉTUDES(習作)」シリーズは、キャンバス地を折りたたみ、顔料で色彩をほどこした後に広げることによってつくられる。この方法においては、絵画はフラットな平面であるという前提が覆されているばかりか、支持体の可塑性と図の表れが強く連動する。アンタイの絵画では、図は屈折展開する地の運動と不可分である。そこでは絵画の支持体という基底面の運動が、その絵画に現れる図(模様)そのものを立ち上げることになるからだ。

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

アンタイの絵画における図と地の関係は、染織の工芸的な手作業を思わせる。彼はこのような絵画を、「芸術家の才能が介入する余地がない」盲目的かつ自動的な作業によるものととらえていた。

本展では、キャンバスを等間隔に縛ることで、規則的に並列する四角形を画面に生み出す「TABULAS(タビュラ)」シリーズから、初公開となる2点の絵画が展示された。技法的な帰結として、画面のなかに並び立つ複数の矩形は、製図のように切り出された形には見えず、むしろ皺や襞をもってたわむハンカチーフが並ぶ様を思わせる。この作品を見たとき私が想起したのは、ドイツのヴィーンハウゼン修道院で発見された、ひとつの画面のなかに、機械で複製されたかのごとき8つの「ヴェロニカの聖顔布」が並列する羊皮紙(1500年頃?)である。ヴェロニカの聖顔布とは、十字架を背負いゴルゴダの丘に向かうキリストの血と汗を拭ったヴェール=汗吹き(スダリウム)に、その顔の痕跡が滲んだものをいう。

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

キリスト教の図像をめぐっては、キリストにまつわる図像をいかに表象するか、あるいは偶像崇拝禁止の伝統にあって、そもそもそのような表象が許されるのかという神学的な抗争が存在した。ヴェロニカの聖顔布など、自動的な転写によるとされる図像は、聖像擁護派がとくに重視したイメージである。人がキリスト(神)を表象することは許されない。が、神が神自身の奇跡的な力によって自らのすがたを刻印した図像は、人による表象ではなく、人を介さず布に直接押された印影(印章)である。故にそのイメージは擁護されうるという解釈である。こうした図像は、人の手によらない聖像(アケイロポイエトス・イメージ)と呼ばれ、東方においてイコン画が制作される根拠ともなった。

翻って、アンタイの絵画もまた、芸術家という存在の介添なしに、折りたたまれる布の運動と顔料の遭遇のみによって「自動的に」つくられた絵画という不可能な夢に向かっていたように思われる。ハンガリーのカトリック教徒の家系に生まれたアンタイは、絵のなかで聖書を書き写す作業を行う作品や、聖母マリアがまとう青い布地を着想源とする絵画を制作した。本展出品作の2点の「TABULA(タビュラ)」の青も、青という色彩が持つキリスト教的な寓意と無関係ではないだろう。さらに彼は「聖骸布」と題されたシリーズも手がけている。一連の制作活動は、彼の絵画の背後にある神学的な問題系と、そこに内在するアケイロポイエトス的なイメージ創造、すなわち、人の手によらない、自動的に現れるイメージというトポスと無関係ではなかったはずだ(*)。そのときアンタイの「折りたたみ」は、〈聖なるヴェール〉という、絵画の起源そのものへと遡行しようとしていたのかもしれない。

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

Courtesy Fondation Louis Vuitton, Paris

Photo credits : © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton

*──アンタイは初め、シュルレアリスムの画家として出発した。シュルレアリスムの主要な方法論は、オートマティスム(自動筆記)である。よって、のちの折りたたみの絵画と初期のシュルレアリスムの絵画は、主体なしの芸術創造としての自動性という問題系によって通底していたはずである。