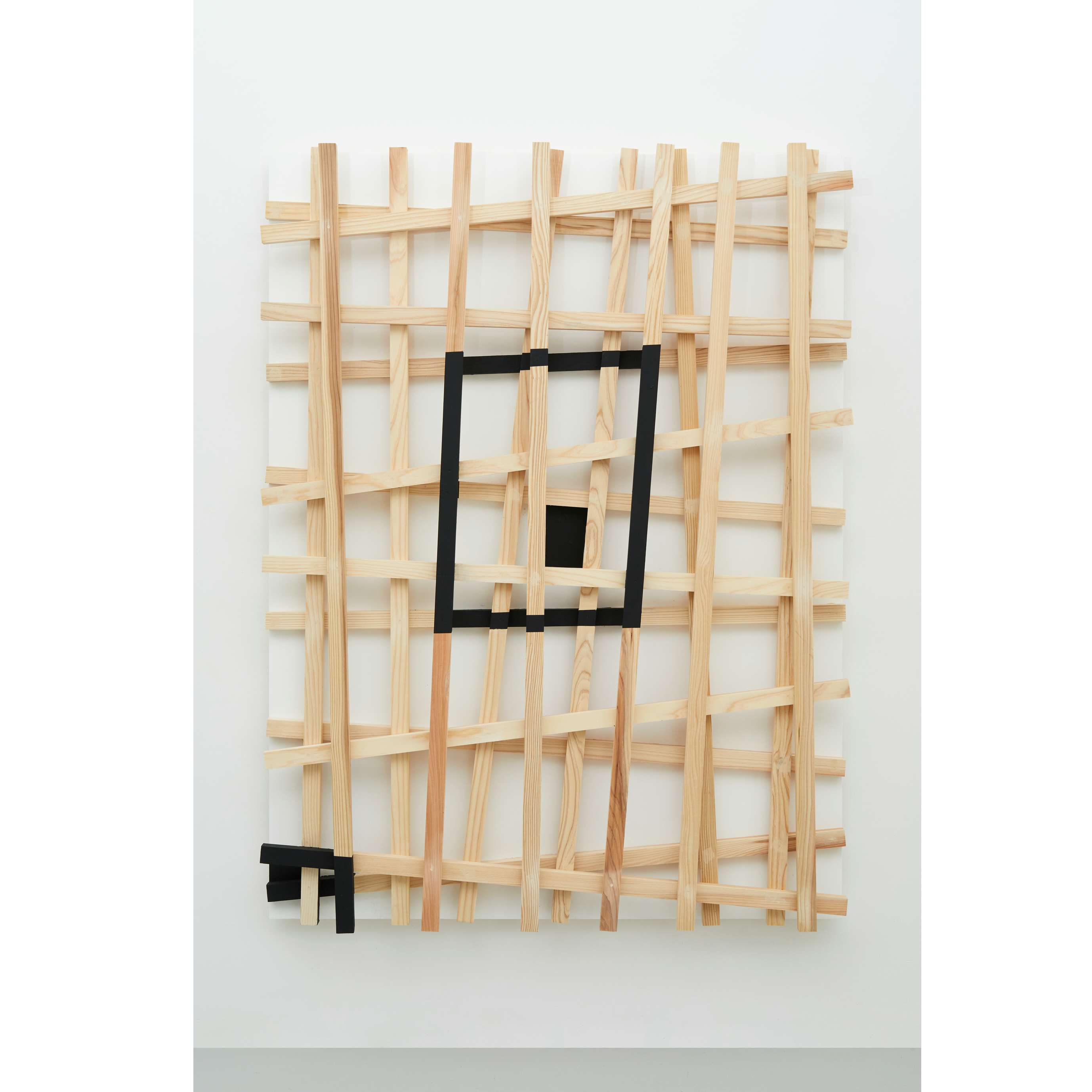

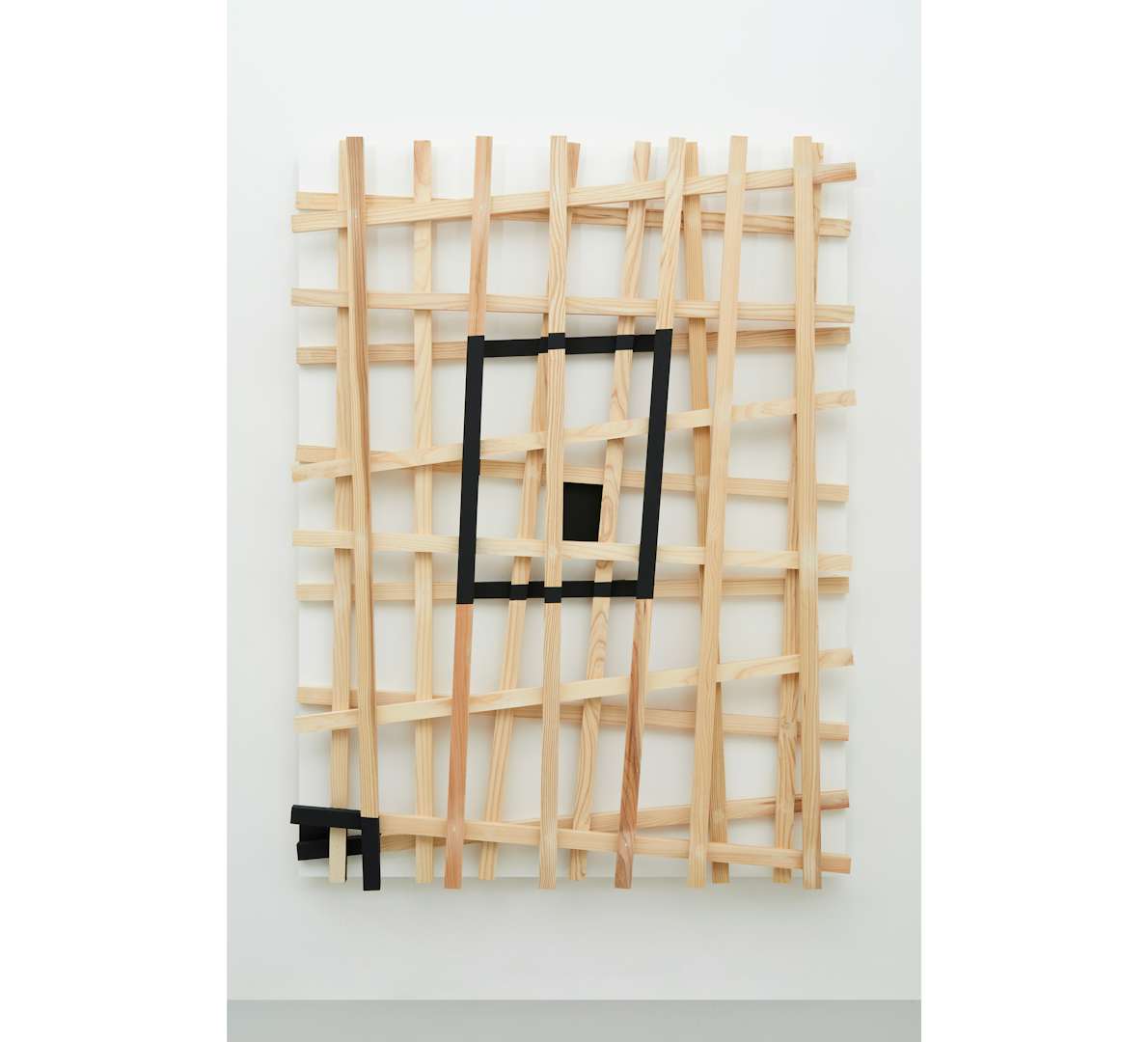

長い時間をかけて探り続ける「もの」。菅木志雄インタビュー

7月20日まで小山登美夫ギャラリーにて開催中の菅木志雄「測られた区体」。2017年の「分けられた志向性」、2018年の「広げられた自空」に続き、今年も小山登美夫ギャラリーで菅の個展が開催される。60年代に「もの派」と称されるアーティストの1人として頭角を表して以来、75歳となった現在に至るまで精力的に作品発表を続けている菅木志雄。その長きにわたる創作活動のなかで変わらないこと、そして変わってきたことについて、最新の展覧会を観覧しながら話を聞いた。

素材と向き合い続けるその先に

ーー今回の個展「測られた区体」は、過去の展示と比べてどのような変化が生まれているのでしょうか?

毎年のように個展を開いていますが、基本的に「同じことはやらない」という指針があるので、関心を持つ対象はおのずと毎回異なります。それに、2年前、去年、そして現在の創作を比較してみても、扱う素材が自分の中に同じように入ってくるということはほぼあり得ないです。毎度、最初に手をつける素材をどう使うかを、方法論から考えています。それは決して楽な仕事ではない。一つひとつの「もの」をどのようにとらえるか、問題はとても根深いです。

僕が使用する素材は、木や石といった誰もが知っている普遍的な素材です。作品を鑑賞する側も、そのような素材に対するイメージや情報を持っているし、どのように存在しているかを認識している。僕としてはそのことを踏まえたうえで、僕が考えた「もの」のあり方を探らないといけないわけです。

ーー作品の素材はどのように見つけるのでしょうか?

木は、近くに製材所があるので注文したり、譲ってくれと交渉します。石については袋に入ったものを買ってきて使っています。今回展示している作品《自続因》で使用しているのは流木です。川から流れてきた木を手に入れて制作しました。

©Kishio Suga, Courtesy of Tomio Koyama Gallery Photo by Kenji Takahashi

僕が自分の手で加工したわけではない流木です。こうした流木が手に入っていなければ、この作品はできていないわけです。まだアトリエにはたくさん残っているんですよ(笑)。材料が残っているうちは、同じような素材で異なるアプローチを試み続け、なくなれば次の素材に取り掛かります。

毎日同じ木を見ながら「僕ではない人が見たらどう感じるのか」ということを考え続け、「他の人間がこの素材をこのように使うことはありえないだろう」という段階に至る。そこまでしないと自然にある素材なんてなかなか使えません。自然物の多様性と、人間が「もの」を使うことの多様性、その両方を自分の中で検証しながら制作しています。

ーー実際に素材を使う時、どのような検証作業を行うのか具体的に教えてください

素材をどのように使うのか、最初のあらすじがうまくいけばいいけど、当然うまくいかない場合もあるわけです(笑)。そういった場合には、素材そのものが持つ場所性や、その素材が異なる場所にあったらどうなるかを検証していく。だから素材そのものと同時に、場所の問題も大きいんです。例えば、その場所が風景であったとき、風景としての場所がリアリティをどのように出すのかという観点で「もの」を見るわけです。

空間が場所になる、場所が空間になるという認識を、行ったり来たりしながら捉え、そこにある「もの」を変えていく。空間と場所という認識は、僕にとっては全然違うんです。だから「もの」を空間として捉えたほうがいいのか、場所として捉えたほうがいいのかということも含め、そこを埋められる実際性のあるものを捉えていきます。。

ーー「場所」と「空間」と「風景」はどのように違うのですか?

言葉で言い表すのは難しいですね。ここ30年、そのことばかり考えてきましたが、まだ決着がついていないです。場所と空間、空間における風景、風景における空間、風景と場所、それぞれを認知することはできるけれど、その認知は混在しているんです。これは場所、これは空間、ときっちりと分かれていない。それらが混ざったなかで、空間としての場所、場所としての空間が成立するかどうかを考えています。このように、「もの」がどういう立脚点を持ち得るかということは非常に難しいし、それが僕にとっての興味の対象でもあります。どうやってこの「もの」がこの場所に成立し得るか、という問いかけを常にします。上手くいけば、空間の中に存在してリアリティを得る。それが僕の作品の立脚点でしょう。

©Kishio Suga, Courtesy of Tomio Koyama Gallery Photo by Kenji Takahashi

ーー作品が個人のコレクターに購入され、制作時には想定していなかった場所や空間に置かれることもあると思います。

僕の作品を手に入れて設置したい人がいる場合には、可能な限り設置する場所を見に行くようにしています。どういう場所にどのように置くのかを聞き、どのように設置すればいいのか助言もします。作品に不要な変化を発生させることはいけないと考えているので、設置場所については厳密に聞きたいといつも思っています。素材が木の場合には、表向きにはあまり変化はないけれども、やっぱり色褪せるし風化もします。だから、屋外に近いところには置かず、直射日光に当たりにくいところへの設置を求めます。ただ、必ずしもそういった要望が叶うとは限らないので、仕方がないときもありますね。

ーー今回の展覧会タイトルは「測られた区体」です。どんな意味が込められているのでしょうか?

このタイトル、難しいですよね。僕も自分で考えておきながら、難しいと思ってる(笑)。いろいろ考えました。「区体」なんていう難しい言葉じゃなくて、「測られた風景」でもいいんですよ。「測られた土地」や「測られた実体」でもいいと思う。「測られた区体」に決めるまでは、いろんな言葉を書いて試しました。あまり抽象的な言葉にならないように、というのが僕の視座なので「区体」という言葉は抽象的すぎたかもしれません。例えば、「領土」とか「限定された空間」とかね、もう少し意味がわかる名前が良かったかなと、思ったりもします。

でも、字というのは象徴性を持っているから、意味をはっきり捉えられなくても、字の形とか、文字が象徴する事物とかが重要になるわけです。僕は文字を絵として考えることもあるから、字からその人がどのような印象を受けるかということも大事にしたいんです。今回の「区体」についても、字面よりもっと深い意味で区切られた空間性を意識させられるのではないか、という意図がありました。そういうことを考えていると「ちょっと難しいな」と思いながらも使ってしまいます。次からは、もっとわかりやすいように、簡単にしたいですね(笑)。

©Kishio Suga Photo by Kenji Takahashi

©Kishio Suga Photo by Kenji Takahashi

思考し続ける、つくり続ける

ーーこれまでの創作を通して、菅さんの意識はどのように変遷しましたか?

同じ思考で同じ素材を使ったとしても、同じ作品はできないですよね。思考が「もの」を誘発する、「もの」が思考を誘発するという、両極で引っ張り合うような状態が僕の中には常にあります。「もの」に対するリアリティをどのように引っ張り出すのか、あらゆる方法が同時に存在しているわけです。30年前、50年前のやり方は、いまでも確かに僕の中にあり、新たに生まれた様々な思考もあります。それらの思考は、全部異なるものでありたいと思っています。同じ素材を扱うときも、常に違うように思考したいんです。大小、長短、明暗、ニュアンスなど、そういったあらゆることを含めて、違う領域を探りたいと思い続けています。

僕が使ってきた素材は木とか石とかで、基本的には違いはないわけです。しかし、同じ素材でも、いままで目にしていなかった部分が必ずある。木や石でも、見えるところがすべてではなく、見えないところが無数にあるんです。そういった部分を探すには、非常に時間がかかります。「前はこうしたから今回はこうすればいい」という単純な問題じゃないんです。かつてはこう考えたから、絶対にそこには触れず、違うタッチポイントを探る。そうやって色合いが違うところを見つけ出すための時間は非常に長く、深く、難しい。リアリティを探り出すのにとても長い時間がかかるわけです。

でも、そうやって探りながら、作品をつくることが重要だと僕は思っています。それを繰り返しながら、多少なりとも気に入った作品ができれば、「違うところにきたな」という実感が持てるんです。「ちょっと動かしたところでもう変わらない」という段階までたどり着く、そのための行動自体が僕のアプローチです。素材の時点でそのための行動が頭に浮かんでこなければ、最初からやらないでしょう。

ーー最後に「もの派」のアーティストと評され、先日お亡くなりになった関根伸夫氏についてお聞きします。菅さんにとって関根氏はどのような存在でしたか?

大学のときには、同族的な意識で作品制作なども一緒にやってきたのが関根でした。お互い70歳を過ぎているわけで、寿命を迎えるのは致し方ないことではあると思います。70歳を超えて仕事をするということは、すごくハードなことです。よほど意識がしっかりしてないといけない。関根もずいぶんがんばったと思いますが、刀折れ矢尽きたという感じで亡くなったのだと思います。でも、関根が遺した仕事は美術の世界のみなが知っているし、あの短い時代にあれほどの仕事ができたということは、幸運だと言えるでしょう。あの期間にパッとやって、それで完結した、そしてそれが遺っている。本当に幸せなことだと思います。

━菅さんは現在も旺盛な創作活動を続けています。

関根に限らず、同じ大学を出た同じくらいの年齢の仲間で、仕事をし続けているアーティストはほとんどいませんね。それくらい、この歳になってつくり続けることは大変なんです。でも、僕はとにかく死ぬまでやる。それが僕なりの意識ですね。