追求するアートの「おもしろさ」。小山登美夫インタビュー

東京・六本木に拠点をおく「小山登美夫ギャラリー」。リチャード・タトル、シュテファン・バルケンホール、ライアン・マッギンレーといったアーティストを日本に紹介しつつ、桑久保 徹、桑原正彦、菅木志雄、杉戸 洋、日高理恵子、蜷川実花など、ベテランから若手まで幅広い日本人アーティストを取り扱っている。かつて村上隆や奈良美智を世界に紹介し、現在も世界で評価されるアーティストを探しつづけている小山登美夫に、現在の日本と世界の美術を取り巻く状況を聞いた。

アート業界の現在について

ーー現在の日本のアート業界をどのように見ていますか?

小山 若いコレクターが増えてきているという印象はありますね。今年のアートフェア東京を見ていても、新しいマーケットが生まれていると感じました。現代美術の文脈だけではなく、これまで目にすることのなかったストリート系のファッションの人々や、セカンダリーマーケットを活躍の場とする人たちが増えている印象です。そういった点で、自由なマーケットがいろいろな形で出てきたかなと思っています。

いっぽうで、世界のお金持ちは美術を知っている、といったようなタイトルの本がいっぱい出ています。ビジネスマンとして西洋美術の知識を持て、という提案がすごい流行っている。それもまたおもしろい傾向だと思いますね。

また、ギャラリーを訪れる海外のお客さんも確実に増えています。具体的なアーティストとしては、菅木志雄を目当てにする海外の方は多いですね。また、川島秀明は中国の人からとても人気があり、長井朋子の作品はアジア圏の方に広く人気がありますね。

ーー国内でもアーティストがギャラリーを運営するアーティスト・ラン・スペースが増えています。

小山 どんどんやるべきだと思いますよ。アーティストが自分たちのコンプレックスをつくり、自分たちのイメージを見せていくことはとてもいいと思います。もちろん、それがおもしろいかどうかは別ですけどね。でも、そういった動きは絶対にあって良いと思います。

ーーギャラリーにしかできないことが、より鮮明になっているのでしょうか?

小山 重要なのは、コミュニティをつくることかもしれません。マーケットが主導になったことで、アートコミュニティが破壊的な状況にあります。この前、ロサンゼルスで活動するアーティストの大城カズさんと話しましたが、市場の煽動によるショーやエンターテイメントのような見せかたの裏で、アーティストコミュニティがどんどんなくなって来ているそうです。アーティストがすぐにエスタブリッシュしてしまい、昔の具体美術協会やもの派のような、今のようにたくさんのお金はないけど強力なムーブメントをもつコミュニティはつくりづらい。それが残念なことだと思います。

だから、ギャラリーの手によって、そういったコミュニティをつくることができればと思っています。アーティストはアーティストで、このマーケットの状況に対して様々な形で抗おうとするでしょうし、その動きに呼応できるようなコミュニティがあれば良いと思います。

ーー世界の市場に話を移すと、欧米のメガギャラリーの台頭が目立ちますね。

小山 世界では巨大なギャラリーがどんどん成長していますね。ガゴシアン、ハウザー&ワース、デイヴィッド・ツヴィルナーなど、メガギャラリーが大きくなり、香港や上海をはじめとするアジアに進出してきています。

2020年にハウザー&ワースがスペインのメノルカ島にオープンさせる「ハウザー&ワース・メノルカ」などは、教育部門も備えている。お金を持っているから、美術教育を美術館よりも充実した内容で行えるような状況になっているわけです。メガギャラリーがこれまでの美術の価値を変えてしまうくらいの力を持ちはじめていると言えます。

ーーメガギャラリーの台頭とともに、アートフェアも変化しているのでしょうか?

小山 1996年に僕がニューヨークのグラマシー・インターナショナル・コンテンポラリー・アートフェア(現アーモリー・ショー)に出展したときは、エスタブリッシュなギャラリーと若いギャラリーが合流していました。そこで、新しいムーブメントが出てきていたんです。ホワイトキューブやダイチ・プロジェクツ、マシューマークスギャラリーが参加しているところに、小山登美夫ギャラリーやタカ・イシイギャラリーが入っていって、次第に世界中の人たちが集まり、どんどん大きくなっていきました。

でもいまのアートフェアは、作品という商品をすごいシステマティックに売る場所になっていて、出展料も高くなり続けている。アートフェアにおいても、コレクターが作品を購入する相手が、メガギャラリーを中心に固定化されてきています。当時と比べるとアートフェアの性格は変質していますね。

ーーほかに、注目すべきアート市場の潮流はありますか?

小山 正統に評価されてこなかった、キャリアのある黒人アーティストたちを評価する流れが全世界のギャラリーで起こっています。アートの歴史を構築していくうえで、彼らに対する評価が欠けていたことを自省しているわけです。興味深い黒人のアーティストが発掘されていることは確かですね。

例えば、フランク・ボウリングという、ロンドンのテートで展覧会を行っていた南米のガイアナ出身のイギリス人アーティストなどが挙げられます。ただ、見せ方として難しい側面もあって、ボウリングは自身を黒人アーティストとして打ち出すなと言い続けています。確かに「白人のアーティスト」とは誰も言わないわけで、取り扱い方にはもっと議論が必要とも言えます。

歴史の中に埋もれていたアーティストを引っ張り出すという点では、女性アーティストも同様の状況です。ジュディ・シカゴなどの再評価が進んでいます。

海外ではこのように歴史をつくり直すような動きが一般的ですが、日本ではまだその動きが少ないです。具体美術協会も、もの派も、再評価の流れをつくったのは海外です。本当はもう一度、日本から評価し直すことができたらおもしろいと思っています。また、日本画や洋画でも注目すべき人はたくさんいるので、こちらも再評価のムーブメントが起こると非常におもしろいと思うのですが、日本の美術館はそこまでできていないと感じています。

ーーギャラリーからは再評価の流れが生まれているのでしょうか?

小山 例えば「NANZUKA」の南塚真史さんがやろうとしていることは重要だと思います。デザインの文脈だった田名網敬一さん、空山基さん、山口はるみさんを、アートの文脈でとらえ直そうとしています。彼らはデザインの文脈だと言われることも多いはずですが、あれは、私たちの世代が村上隆さんや奈良美智さんとともにやったような、歴史を変えようとする試みだと思います。

ーー美術館にもそういった流れが生まれると良いのですね。

小山 日本の美術を語るための前提として、ジャンルが非常に特殊だということを意識しなければいけません。日本画、洋画、そして現代美術という並びです。例えば、千住博さんは日本画家として扱われると同時に、現代美術の作家としてカテゴライズされたりもします。もちろん、千住さんはそういったジャンルの垣根を覆そうとしているとは思いますけど、このようなカテゴリーについての問題はずっと続いているわけです。

だから美術館は、短絡的ではなく、先々のことまで考えながら評価をつくってほしいですね。現在、洋画の評価などは壊滅的な状況です。梅原龍三郎や安井曾太郎までは多くの人が知ってるけど、その後の時代の洋画家は歴史に埋もれてしまっている。そういった作家をもう一度、ちゃんと市場に乗せられるような評価軸を、美術館には提示してもらいたいところです。そういった動きが生まれれば、日本はすごくおもしろい、美術大国になると思います。

例えば、具体美術協会の展示を日本でやると、みんな分け隔てなく平等に扱おうとして、散漫になってしまっていたと思います。一方で、グッゲンハイム美術館の「GUTAI」(2013)はすごく明快でした。作品点数も絞ってあって、具体美術協会とは何かを、クリアに見せることに成功していたと思います。キュレーションの仕方だと思いますが、これまでの歴史を再評価する展覧会が日本でも見れたら最高ですね。

ーーMISAKO&ROSENのローゼン美沙子さんや、KOSAKU KANECHIKAの金近幸作さんなど、小山登美夫ギャラリーから独立し、活躍しているギャラリストが多いですね。

小山 独立して自らギャラリーをオープンということに関しては、何かを教えたということはありませんし、育てたとも思っていません。ギャラリーで働くことはそこまで難しいことではないですが、自分でギャラリーをはじめるということは、リスクを背負う強い意志と覚悟を持っていないとできないことです。それは、誰かがつくりだせるものではありません。

作品を見るときに意識すること

ーー小山さんは多くの作品を集めるコレクターでもありますが、どういった基準で作品を購入しているのでしょう。

小山 最近は高田冬彦の映像作品を買いました。現在、森美術館で「塩田千春展:魂がふるえる」と同時に「MAMスクリーン011 高田冬彦」が開催されていることは、とても意味があると思うんです。キュレーターの椿玲子さんが仕掛けたカウンターと言ってもいい。高田さんの作品は本当にばかばかしくておもしろいし、一方でリアリティを感じる作品です。購入したのは《ラブ・アクティビティ》(2019)という、男性と女性が人形の顔をいっぱいつけ、その顔同士をキスさせようとする作品です。高田さんの評価がこれからどうなるかは全然わからないですけど、やっぱりおもしろいことやってる作品を買いたいと思っています。ある意味、原始的な発想ですね。

それと、このあいだ、日本画家の福田平八郎の絵を買いました。洋画家の松本竣介のドローイングも買いましたね。松本竣介のドローイングなんて、奈良美智さんの20分の1くらいの価格なわけですよ。さきほども言いましたが、再評価されるまでに長い時間がかかりそうな日本画や洋画も購入していますね。

ーー純粋にアートのおもしろさを求める姿勢は、小山さんが美術大学のご出身ということも関係しているのでしょうか?

小山 確かに、日本には美術系大学出身のギャラリストがあまりいませんね。人生で初めて作品を買ったのも、東京藝術大学に在学しているときでした。彫刻家の山口奉宏という人の作品を、2万円くらいで買いました。いまも家にあります。とてもいい形の作品です。

当時と変わらず、アーティストがつくった変なものを買いたいと思っています。変なもの、という表現だと語弊があるかもしれませんが、「こんなものをつくって本当に大丈夫なのか?」と思わせる作品はおもしろいですよね。まったくお金の無駄遣いかもしれないですけど、買い続けていますね(笑)。

ーー村上隆さんや奈良美智さんを見つけたときも、そういう感覚があったのでしょうか?

小山 もちろん面白いと思っていましたが、売れるかどうかは未知ですよね村上さんの小さな10万円くらいの作品が売れた時は、「やったー!」という感じで大喜びしていました。

ーー作品の価値はアーティストとの対話から見定めていくものなのでしょうか?

小山 例えば、うちの取り扱いアーティストの中園孔二は、25歳で亡くなりました。彼についてのインタビューを受けることも多いのでよく考えるのですが、存命中だとしても、結局アーティストを理解することはできないと思います。やはり作品がすべてではないでしょうか。 たしかにアーティストと話していると、その人が何をしようとしているのか全体的なことはわかるかもしれません。でもそれは、僕らのようなギャラリストと話していくうちに変化することもあるし、もちろんアーティスト自身も変化しています。アーティストを理解するなんて、しなくていいのかもしれません。作品がすべてだと思うことは多いです。

oil on canvas

194 x 162.0 cm photo by Ken Kato

© Koji Nakazono, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

ーー作品そのものを見るというのは具体的にどのようなことでしょうか?

小山 ひとつは「過去に似たようなものがない」ということですよね。それは、これまでに自分が見てきたアーカイブの情報などから出てくるものです。もうひとつ、いつも思っているのは、自分がリアリティをもって体感できるものかどうかです。例えば、政治的な想像力が強い作品などは、非常におもしろいと思うのだけど、そういう作品を僕はリアリティを持って扱えません。だから、うちは政治性が強いものは扱っていないんです。もちろん自分でそういった作品を買うことはありますが、少なくともギャラリーとしての立場からお薦めすることはないですね。

これまでの道のりと変わらないもの

ーー小山登美夫ギャラリーがオープンする前後のアート業界はどのような状況でしたか。

小山 僕が東京藝術大学に通っていたころは、川俣正さんや保科豊巳さんが出てきた時代だったから、オブジェのようなものをみんなつくっていましたし、バンドをやっている人も多かったです。「美術よりも音楽だ!」といって、バンドをやっている人も多かったです。よく、野外美術展のような感じで大学の裏庭でインスタレーションをしていましたが、そこに未来はあるとはあまり思いませんでしたね。

そのとき、東京藝術大学の芸術史料館(現東京芸術大学大学美術館)で、村上隆さんの修了制作を見たときは本当にすごいと思いました。批評家の椹木野衣さんやキュレーターの南雄介さんも、すごいすごいと盛りあがっていたのを憶えています。違う美術が出てきたという感じが明らかにありましたね。

1996年に僕がギャラリーを始めたとき、日本画や洋画といったジャンルを区別しないようにしました。村上隆さんは江戸美術の要素があったし、奈良美智さんにはかわいらしいキャラクター性があった。そういったものが、当時の現代美術の世界にはなかったから、やろうと思いました。そもそも、僕はマンガを読まないし、アニメも見ないんです。でも、そういった表現を使って絵画作品をつくるということは、海外のポップアートの文脈ではたくさん存在したわけです。ポップアートも、ミニマルアートも、表現主義も、シュミレーショニズムも通過した後で、日本にはなぜそういったものが存在しないのか、という思いはすごくありましたし、もっと自由な表現を求めていました。

ーーポール・マッカーシーやトム・サックスといった海外のアーティストの日本への紹介もとても早いですね。

小山 ポール・マッカーシーの日本での初個展は1996年、たしかに早かったと思います。私個人、彼がすごく好きだったんですが、日本のギャラリーはどこもやろうとするところがありませんでした。まったく売れなかったんですけどね(笑)。

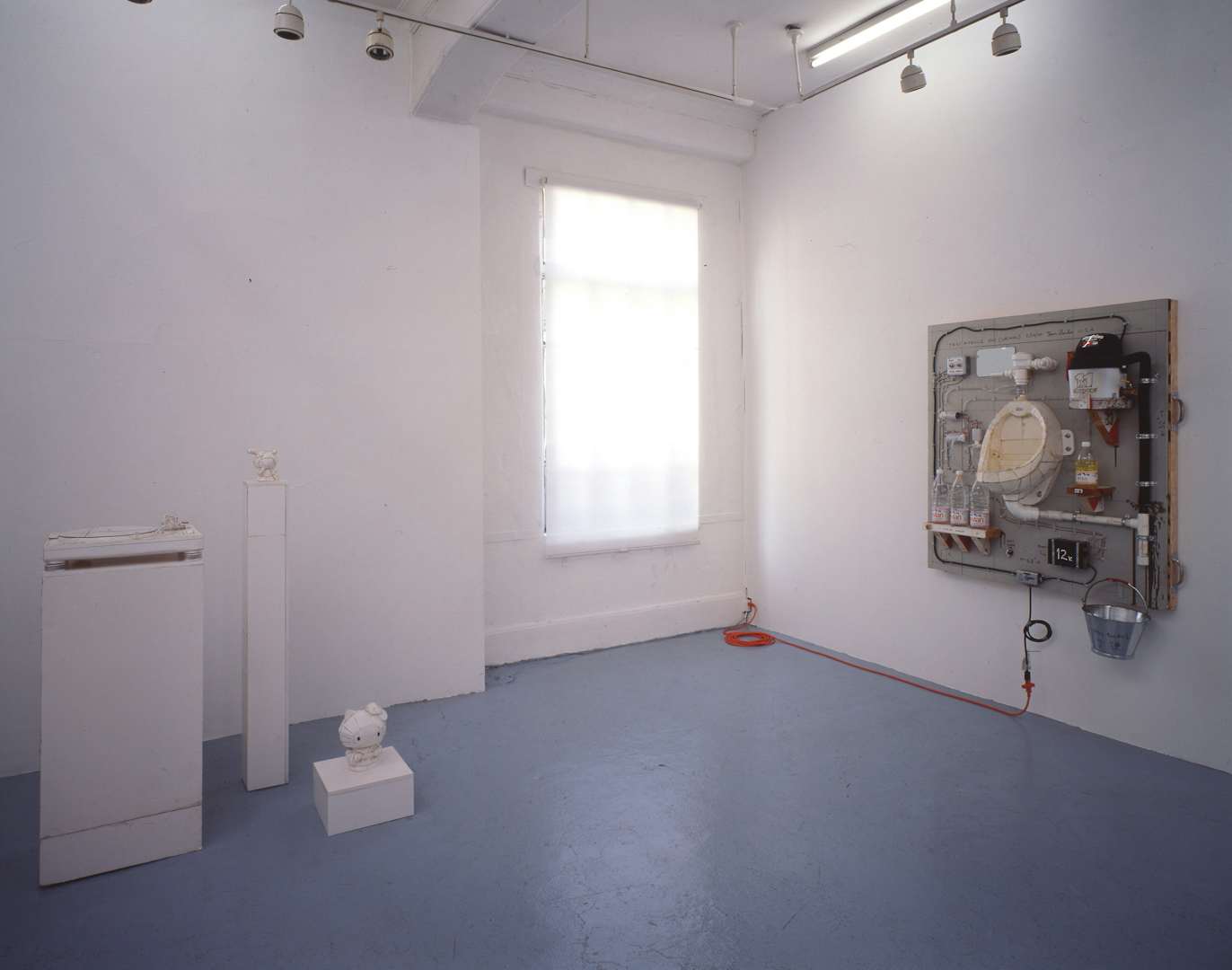

トム・サックスは当時、ニューヨークのモリス・ヒーリーに所属していて、展示を見に行ったときに小山登美夫ギャラリーでも個展をやろうという話になり、2000年に「Test Module Five (Urinal)」という展覧会をやりました。そのときはトムのお父さんとお母さんも来てくれて、近くの焼肉屋でいっしょにご飯を食べましたね(笑)。いまのような売れっ子ではなく、まだまだ、評価の途上でした。

ーー小山登美夫ギャラリーの今後の展望を教えてください。

小山 東南アジアのアーティストの扱いを増やしていこうとしています。カンボジアのアーティストや、マレーシアのアーティストなどを中心に、マーケットを広げたいと思っています。なかなうまくいかないことも多いですが、そういった挑戦の機会を増やしていければいいと思ってます。

東南アジアのアーティストは、森美術館でやっていた「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」(2017)を見てもわかるように、作品に政治的な要素がすごく強かったりします。けれど、うちで扱っている作品は政治性が強いものだけではないし、作品そのものの強度もちゃんと見せたいと思っています。ただ、アーティスト当人にとっては、本当にリアルな問題だったりするわけですから、難しさはそこかもしれませんね。

ーー最後に、ギャラリーの代表として開廊当時から変わらない思いを教えてください。

小山 いろいろなことをやったほうが良いとずっと思っています。様々なジャンルのいろいろなアーティストがいて、多彩な表現が同居する。そのなかでおもしろいアーティストたちを、スペシャルな存在にしていきたいです。

先ほども言ったように、黒人アーティストや女性アーティストも再評価されていますし、東南アジアからも続々と新人が出てきています。あと、南米にもたくさんおもしろいアーティストがいて、評価されてきている。どんどん価値が更新されていくし、未分化のものを買っていく人もいる。アートのそういったところは、いつだっておもしろくて仕方ないですね。