彫刻家として社会に問いかける「視線」。戸谷成雄インタビュー

東京・六本木のシュウゴアーツで、10⽉19⽇まで開催中の彫刻家・⼾⾕成雄の個展「視線体」。無数の視線の集積によって彫刻がつくられるという、独自の理論で制作をつづけ、高い評価を受けてきた。半世紀におよぶ制作活動と積みあげられた思索、そして彫刻家として自認する使命について、埼玉・秩父の戸谷のアトリエで聞いた。

━━今回の展覧会のタイトルである「視線体」にはどのような意味・考えが込められていますか?

無数の視線の集積が彫刻をつくり出す、というのが「視線体」の基本的な考え方です。彫刻家にとっての視線は、視覚だけではなく、触覚をはじめとする様々な感覚が詰まったものです。かつて「視触覚」という言い方をしたこともありますね。平面的な視線ではなく、空間の中を走り回っている空間的な視線、その中からなにかしら結ばれる像や形、それが視線体です。

彫刻はイメージを削り出すものだと考えられていますが、私の考えかただと、イメージは最初から存在するものではありません。素材となる石や木の中にはなにも存在していなくて、まわりからのいろんな視線が絡みあうなかで、初めて形が見えてくる。視線の前にイメージが存在してるという考え方でつくっているわけではありません。

━━展示は2つの展示室から構成されています。奥の部屋には、ホワイトキューブの壁全体に約480個におよぶ小さな作品が配置されています。

今回は、これまでの《森》シリーズと比べても、より視線を強調しています。壁に配置された作品が線をつくりだすのですが、それは直線のようなはっきりとしたものだけではなくて、もう少しランダム性をもって混じり合うように構成しています。

空間全体がつくり出している視線の構造と、作品それぞれの小さな塊の中に入っている構造が対応しているんですね。空間全体にも視線体があると同時に、一つひとつの小さな塊の中にも視線体があるわけです。

━━いっぽうで入口となる部屋では、9つの塊状の作品が整列で置かれています。ふたつの空間の対応関係はどのように意識されているのでしょうか?

あの9つの塊は、サイズが違いますが、すべて木の直方体から彫り出しています。直方体を電動のこぎりで徐々に刻み込んでいくと、かけらが飛び散ります。その飛び散った部分が、もうひとつの部屋の壁にたくさん貼りつけられたと、想定しています。

同じような斜線をたくさん彫っていきますから、そこから生まれた小さな塊も大きな塊も、ある意味では同じ構造体になっています。散らばった塊も、残された塊も、ある意味では等価です。統一されていた直方体という概念が、徐々に解体していくわけです。

美術の歴史を考えれば、そのような解体はつねに行われてきたわけですが、僕の場合はチェーンソーによる作業のなかからそういった解体が起こってきます。手を動かして作業をする、その過程で生まれるものが、一方の空間には飛び散っているといった感じです。

━━戸谷さんが1975年に発表した、竹林内の空間にビニールひもを張り巡らせた作品《⽵藪Ⅱ》も、視線をあつかったものでしたね。

大学院時代、自分の創作の根源をどこに定めればいいかわからない時期があり、もの派の人たちの真似のようなことをやりつつも、これではだめだという感覚がありました。そうした葛藤のなかで、アルタミラやラスコーの洞窟壁画をはじめとする人間の創作の痕跡にたどり着きました。洞窟壁画には、硬い石でイメージの輪郭を削って徐々に深くしていくものもあり、レリーフ状に像が現れていくわけです。つまり、いくつもの視線が壁面に入っていくという構造が見いだせます。《竹藪Ⅱ》も、対象をどのように見ているのかという視線を、竹の間に張られたビニールひもで表現した作品です。

━━彫刻の根源的なものとして洞窟壁画を位置づけているわけですね。日本での彫刻の展開について、絵画と彫刻の未分化な状態としてのレリーフの重要性を戸谷さんが語られていたことが思い出されます。

自然のものである壁は、洞窟壁画と、削ることで出現する像、両方の母体といえます。それを完全に分離させてしまうのが、西洋的な主体の構造でしょう。日本人も次第にそうなっているのかもしれませんが。

レリーフ的意識として自然から分離する前の状態をどう自覚するかということが重要です。それは子供の頃に、自分の影を踏もうと一生懸命ジャンプしていたことを思い出させます。飛び跳ねると、自分から影が離れるのですが、必ず体は落ちて、影と一体化してしまう。そんな身体と影の当たり前だけど不思議な関係にも似ています。

━━チェーンソーで刻まれる線は無数の視線の集積でもありますが、同じシュウゴアーツで展示された《森X》(2016)と比べて、今回は面が重要な要素になっているように感じます。

《森》シリーズの発想元のひとつとして、山の境界領域への意識がありました。私は秩父にアトリエを構えているのですが、春には山の木が葉でもりあがります。秋を過ぎれば、枯れ木となって地面が露わになります。山と空の境界には、葉が盛りあがった木々から枯山の地面までの幅が生まれます。これが厚みのある境界領域を喚起させ、《森》シリーズの制作につながっています。

たしかに、今回の作品は面を強調していますが、境界の厚みという意味では《森》シリーズともつながっています。線をチェーンソーで刻むとき、木にチェーンソーが入り込んだ部分には面が生まれます。今回の作品はその面を強調しました。2つの点があると線になりますが、3つの点があれば面に、4つの点があれば立体になります。すべて、違う見え方になり、重層的な幅のある境界が生まれます。

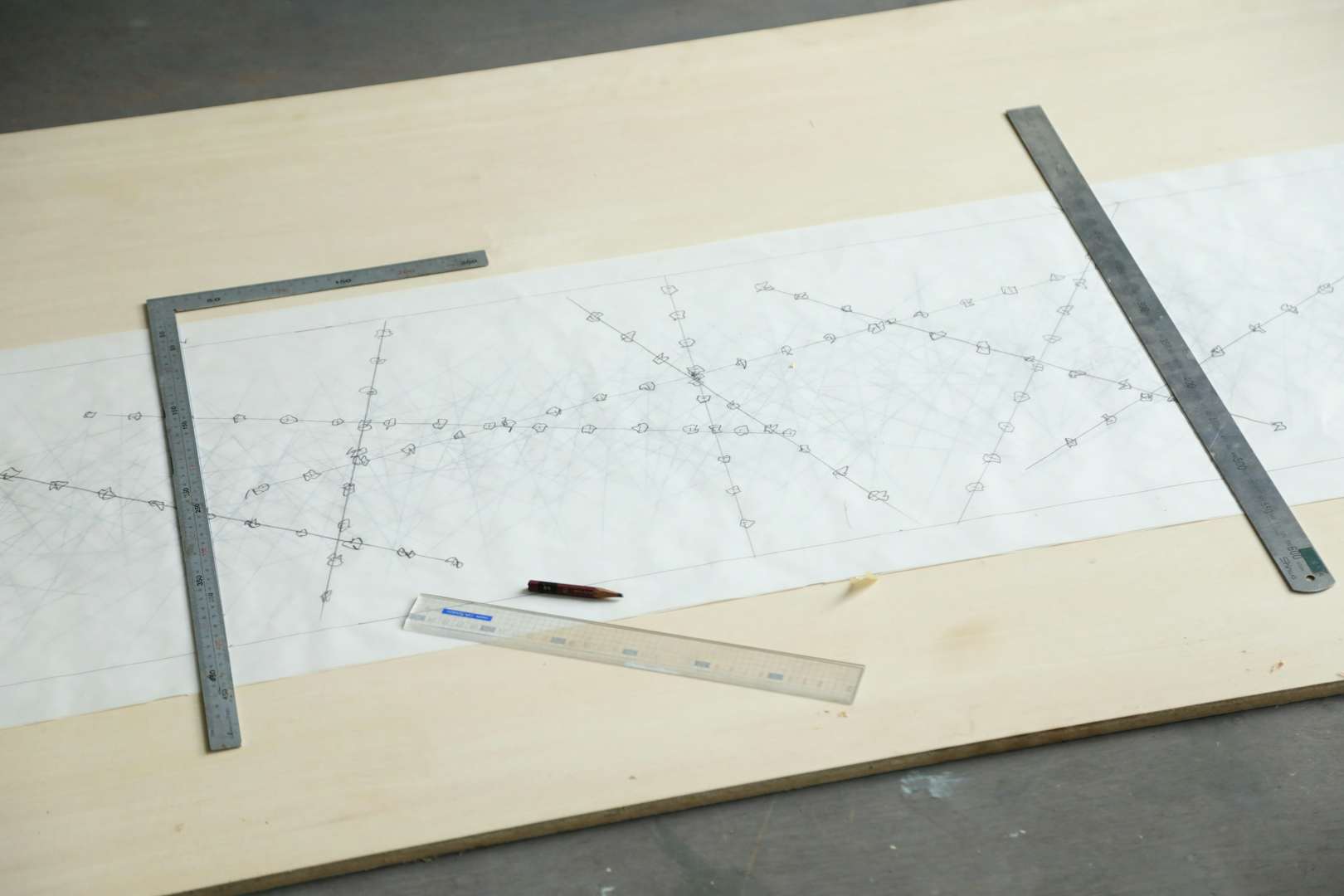

━━アトリエではたくさんのドローイングをアイデアスケッチとして描かれていました。

作品としては考えていませんが、作品のプランを考えるためにドローイングはたくさん描きます。私は輪郭から作品のかたちを決めるわけではなく、ドローイングにしてもそれは同じです。ドローイングを鉛筆で描くにしても、それはチェーンソーの刻みと同じです。紙に鉛筆で線を刻むように描くのです。

━━現代の社会状況や彫刻がいま置かれている時代背景との関係はいかがでしょうか?

今回は「こんな古くさい彫刻をいまつくるのか」という作品を、わざとつくったとも言えますが、これはたしかに現在の社会状況を反映しているかもしれません。

いわゆる現代美術と言われる世界における彫刻というのは、現在、息も絶え絶えという状況にあると思っています。何もかもが「アート」や「芸術」という言葉に収れんされてしまっている。

僕が責任を持って彫刻を復活させるというわけではないですが、現在の状況に彫刻表現の長い歴史の終わりを見てしまうのではなく、何らかの表現方法によって未来につなげられないか、ということを考えました。絵画や彫刻には、それぞれ種としての個別のアイデンティティがありますが、それがアートや芸術という言葉に吸収されて、総合化されていくのは嫌だなと思っています。

これは、政治的なことにも関わってきます。ナショナリズムの問題、地域性の問題、それからグローバルな国家という枠組みを、どのように受け取るのかという話と構造的に相似性を持っています。グローバリズムや国家を批判をしながら、国家の根っこである、土地、風土、生活習慣などの、ローカルに宿った身体的な実感をもってして、国家を乗りこえていく。そのような可能性を彫刻に見出しています。

昔から、社会的、政治的な問題をストレートに表現する人はいますが、私の場合はそのような問題を自分の内部に入れて、内面化してからアウトプットすることができればと思っています。昨今のアートと呼ばれる表現を見ていると、みんな外部に向かっている気がします。まずは事象や状況を、自分の中で「どういうことなんだろう」と咀嚼し、そのうえで、彫刻としてこういう表現ができるのではないかとアウトプットします。だから、私の作品は直接的には社会的、政治的な部分を感じられないかもしれませんが、本当はそういった考え方がベースにはあります。

━━具体的に、今回の「視線体」ではどのような部分にそれが現れているのでしょうか。

私がつくりだす、チェーンソーでたくさんの線が刻まれた表面は、単一的な表面ではなくて、両手の指を組み合わせたような表面です。一種のあやとりのような感じになって、左と右を行ったり来たりする。西洋的な表面というのは、手のひらと手のひらを合わせたときのような、表と裏の二元論なんです。この二元論を壊していくには、表面から両方のあいだに通じる道をつくり、この通路の幅全体を表面という概念でとらえることが必要です。

これは、国民国家の国境の概念が変わってくるような考えかたです。私にとって国境の概念をどうとらえるかということは、彫刻とつながっているんです。近代的な線引きによってつくられた西洋の国家の概念は表面が平面的ですが、自分が生まれ育ったような長野の村のことを考えると、境界は平面的ではありませんでした。

当時、私の住んでいる集落から谷を挟んで、向こう側に別の集落がありました。向こうの集落の子供がこちらの集落に侵入してくると、けんかになったりするわけです。ただ、あまりにも村の中心にまで侵入されると腹が立ちますが、お互いにある程度の侵入は許していました。これが、薪や草といった資材を集落で共同保有する「入会地」という概念です。日本中の村と村が、こういった関係でつながっていたわけです。これも自分の彫刻のひとつの基本概念だと思っています。この入会地の概念は、グローバル化と国家主義の二極性を覆してしまうようなものであり、彫刻の可能性につながっていくと思っています。

━━戸谷さんは、グローバリズムや国家といった普遍的な問題をつねに扱いながらも、いっぽうでご自身の幼少期の体験や記憶を作品の中に入れ込むことを大事にされてますよね。

人類の幼少期である旧石器時代の営みと、自分が幼少期に遊んだ体験が重なって見えるんです。学校に行く途中、比較的柔らかい石が壁面に出ているところがあって、そこを歴代の小学生が、硬い石でこすって筋を入れるんです。自分たちも夢中になって、学校の帰りに一生懸命筋をいれ、石をこすると粉が出る。その溝のところへ削ったときに出た粉を入れると、するすると綺麗に流れていくのが気持ちよい。いま考えれば、それはもう完全に彫刻の営みでしたね。

━━そのような経験から生まれるのかもしれませんが、70年代の作品には文化人類学的な関心も作品に投影されていますね。

大学院の卒業制作はふたつの作品を制作しました。ひとつは、石の破片が斧になっていくという、ただの石が道具という概念に変化していくことを扱った《石斧》(1975)という作品です。もうひとつはあやとりをテーマに、石とロープを使って制作した《天の川》(1975)という作品。日本から遠く離れたパプアニューギニアの人たちは、日本人と同じようにあやとりをします。交流のない人たちがおんなじあやとりをするということに興味があったんですよね。

イタリアのローマ時代のポンペイ遺跡にも興味がありました。ポンペイは、火山灰で街全体が埋まりましたが、埋まった人間の肉体が消滅して、空洞として型だけが残っていますよね。そこに石膏を流し込んで、当時の人の形を取り出すということをやっているわけです。例えばブロンズ彫刻をつくるときは、まず像を粘土でつくり、それを石膏で覆ったあとに、中の粘土を取り出して型をつくるわけです。そこにまた石膏をいれて、固まったら型を壊し形を取り出す。ブロンズ像になるまでには、写真で言うところのポジとネガが何回も入れ替わるわけです。けれど、ポンペイの場合は、肉体が熱で焼けるために、平面的な表面を持った型ではなく、境界があいまいな人型になるわけです。形と型との関係が、振動する表面で結ばれているわけです。

そういったことへの興味が、彫刻づくりに新しい展開を与えてくれていますね。

━━最後に、戸谷さんが今後の制作において重視することを教えてください。

先ほども話したように、現在の世界の状況や、表現に対する危機感というのはありますが、彫刻表現によって未来につながるものを生み出せないか、ということを考えています。

将来、自然災害がすべてコントロールできるようになったり、空中を機械なしで自由に飛び回れるようになったらすごいと思いますが、おそらくそんなことにはならないはずです。結局、ちゃんと重力があり、生と死があり、生の中の喜びや、死の中の悲しみに視線を向けるという行為は、今後もきちんと残っていくのだろうと思います。そういう視線に寄り添っていくこと、あるいはそういう視線を意識していくことが、彫刻家の仕事かなと思います。