ファッションで探り出す日本の歴史、身体、アイデンティティ。PUGMENTインタビュー

東京都現代美術館で現在開催中の「MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」に参加している、大谷将弘と今福華凜によるファッションレーベル・PUGMENT(パグメント)。ファッションの機能や身体性に注目したアプローチで、現代美術の文脈においても注目されてきたPUGMENTに話を聞いた。なお、PUGMENTが単一のプロジェクトであることを考慮し、大谷・今福の発言は区分せず統一して記載する。

コレクションに投影される身体とファッション史

──PUGMENTのおふたりは、どちらも美術大学で学んだのち2014年にファッションレーベル・PUGMENTを立ち上げました。シーズンコレクションの発表をしながら、グループ展や東京都現代美術館で2020年2月16日まで開催している「MOTアニュアル2019:仮の声、新しい影」などに参加し、現代美術の場も表現活動の舞台としています。まず最初に、おふたりが表現の方法としてファッションを選択された理由をお聞かせいただけますか?

美術大学時代、自分たちのアーティストとしての核や、作家性とは何かを考えていましたが、「私はこういう存在だからこういう作品をつくっています」というものがなかなか見つかりませんでした。そうやって悩むなかで、自分たちがファッションによって自分のキャラクターを設定していることに気がつきます。

当時から洋服をたくさん買っていて、例えばストリート系やロック系など、洋服によってわかりやすく自分のキャラを設定していました。そういった自分の姿が、日本という国の状況に重なって見えて、アイデンティティを失った国が、外部である外国の記号的な要素を取り込み、仮のアイデンティティを構築しているんじゃないか、と思うようになります。

現在、ファッションというのはすごく表面的で、記号の状態になっています。こういう服を着ていたらこういう系統の人、というようにです。そういった記号化した状態は、実際の人間とは距離があります。そもそも人間は系統ではっきりわけられるわけではないし、揺らぎがありますし、わかりやすくはないはずです。それを前提に、いちばん着心地が良く、自分らしくいられる服とはなんだろうということをいちから考え始めました。

──レーベル名のPUGMENTにはどういった由来があるのでしょうか?

「PUG」はこねる、「MENT」は状態を表わす英単語を組み合わせています。外にあるものを記号的な状態から外したくて、一度固まった粘土を水でもう一度柔らかく戻すようなイメージで名づけました。ゼロからなにかをつくるのではなく、既存のものを粘土のようにつくりあげ、固まっているものをもう一度柔らかくするようにです。

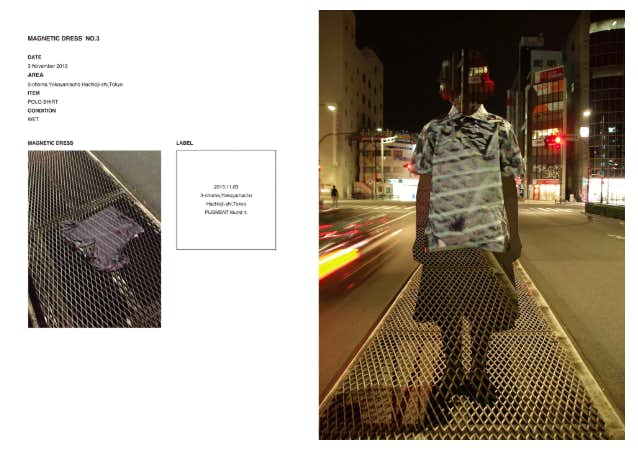

──PUGMENTの初期の活動として、路上の洋服を撮影して洋服にプリント、その服を着て洋服が落ちていた場所で写真を撮影するプロジェクト「MAGNETIC DRESS」があります。現在に至るまで続いているプロジェクトですが、この活動を開始したのはどうしてでしょうか?

服の持つ記号性に問題意識を持っていたころ、大学に通う途中、路上に子供服が落ちているのを見つけました。その服がそこに落ちた経緯や、着ていた子供はどうしたのかということを考えて、とても不安になりました。

道に落ちた服は、常に何かが起こった事後の状態で、落ちた瞬間を見ることはできないし、人間も不在です。そういった不確定な要素が、落ちている服という状態としてそこに存在することによって、記号的な状態から離れているように思えたんです。例えば、店でルイ・ヴィトンのカバンを見たら「高級ブランド」と思ったり「お金持ちに見えそう」とか「ほしい」とか思いますが、それが道に落ちていたら、絶対に別のストーリーが発生してしまいますよね。

路上に落ちている服のそういった不安定さは、人間に近いのではないかと感じるようになりました。自分のことがわからずアイデンティティがないと悩んでいた自分にとって、路上の服は自分に近い存在に思えました。それを着てみたいと思い、落ちている服を写真に撮り、既製服を買ってきて全面にプリントして着るということを始めました。

いまも、作品にするかどうかは別として、路上に服が落ちていたら撮影するというのがルールになっています。またいずれ、その素材を使って何かをするかもしれませんね。

──初めてのシーズンコレクションである2017年の「Spring 2018」は、衣服の画像をインターネットで収集し、自身の写真とコラージュする架空の女性をミューズに据えたコレクションでした。ターポリンを着たモデルが登場する、コンセプチュアルなコレクションでしたが、以降のコレクションでは次第に「日常で着ることができる服」にシフトしているように思えます。

例えば、最新の2020年春夏コレクション「Purple Plant」はTシャツがテーマ的に重要なので、結果的に日常で着ることのできる服になっていますが、それはたまたまです。いつも、服が持っている文脈や背景が、ファッションのみならず歴史や社会にどうリンクしているのかを考えているので、日常で着られるような服になったとしても、必ずしも着用のしやすさを意図しているわけではないですね。

──ファッションを含めた日本の歴史への言及として、2018秋冬のコレクション「1XXX-2018-2XXX」のときに発刊された書籍『1XXX-2018-2XXX』(Newfave)にて、リサーチに基づいた長大なテキストを書かれています。そういった歴史的なアプローチには、どのようにたどり着いたのでしょう?

福島第一原発事故の影響は大きかったと思います。原発事故の少し後に、被災地で防護服を着ながら田植えをする人々を映した写真がニュースで配信されていて、衝撃を受けました。どうしてこのような状況になってしまったのかと考えるなかで、日本の近代化の歴史に行き着きました。

明治維新以降、洋装化が推進されて、サラリーマンが欧米のスーツを着て働くようになりました。日本の文化を一度捨てて近代化していった、その先に防護服があるように思えてきて、洋装化以降の日本の服飾史をリサーチするようになりました。

──実際に「1XXX-2018-2XXX」のランウェイでは、防護服をイメージした洋服を着たモデルたちが登場しています。

もし、防護服が普段着のスウェットのようになったらと考え、防護服しか着られなくなった世界でファッションはどうなるのだろうと思案しました。そして、洋服が防護服に統一された、ファッションが存在しない世界では、人間の身体や感情と、洋服の情報や物質が分離する状態になるんじゃないかと思ったんです。そこで、分離したものをふたたびもとに戻すために、感情としてのファッションが服という物質に乗り移るというストーリーを組み立て、それを表現するため、防護服をイメージした白い服にネットで拾ってきた情報をプリントで投影することにしたんです。

──いまのお話のように「1XXX-2018-2XXX」では身体性と情報のズレを扱っていましたが、その次の2019春夏のコレクション「SPRING 2019」では、人と人との間で起こる情報のズレをテーマに据えています。

例えば、違う人が同じ服を見たとき、それぞれ違った情報を受け取っていることがありますよね。その情報のズレ、揺らぎのようなものを服にしたいと思いました。自分ひとりで完結する洋服や作品ではなく、コミュニケーションありきの完結しないものをつくりたかったんです。

「1XXX-2018-2XXX」のときは、大勢の人と一緒に作業をしていて、人と人とのズレをどうやって埋めていくのかという作業が必要でした。思っていることをいかに言語化して、みんなが同じビジョンを持って進められるのか、ということを考えていたんです。でも、そもそも違う人間なのだから、ズレは生じます。それを埋めるのではなく、うまく利用したコレクションや作品をつくれないかと思い、伝言ゲームのようなことをひたすらしながら、服をつくってみようと考えたんです。

──「SPRING 2019」のコレクションは現代美術ギャラリーであるKAYOKOYUKIで展示され、緑の人工芝の上でキャンバスの作品や小さな立体などとともに展示されていました。洋服だけでなく作品をつくったことも、コミュニケーションにおけるズレをテーマにしたことと関連しているのでしょうか?

そうですね。例えば大きいキャンバスの作品は、十数人に自分の好きな人の特徴をテキストで書いてもらい、そのテキストの情報をもとに、別の人が人物を描くことで生まれた作品です。小さいキャンバス作品は、大谷と今福が、それぞれの見た景色を言葉で説明し、互いにイメージした風景を絵に描くという作品です。

それまでのPUGMENTは、複数の人のビジョンをいかにひとつにしていくかを考えながら進んできましたが、個人や他者という考え方も必要ではということになり、別の生き方をしている人々のパーソナリティをどうやってひとつのコレクションに取り込むのか、すごい考えました。

KAYOKOYUKIの展示空間には設定もありました。遮断された部屋の中で、外に出ない生活をしている人たちがいる。外の世界を知らないので、「りんご」と言っても「りんご」が何かわからない。その人たちに、「りんご」という言葉からりんごを想像させるための学校があるという設定です。

「原宿」に見出した歴史との連続性

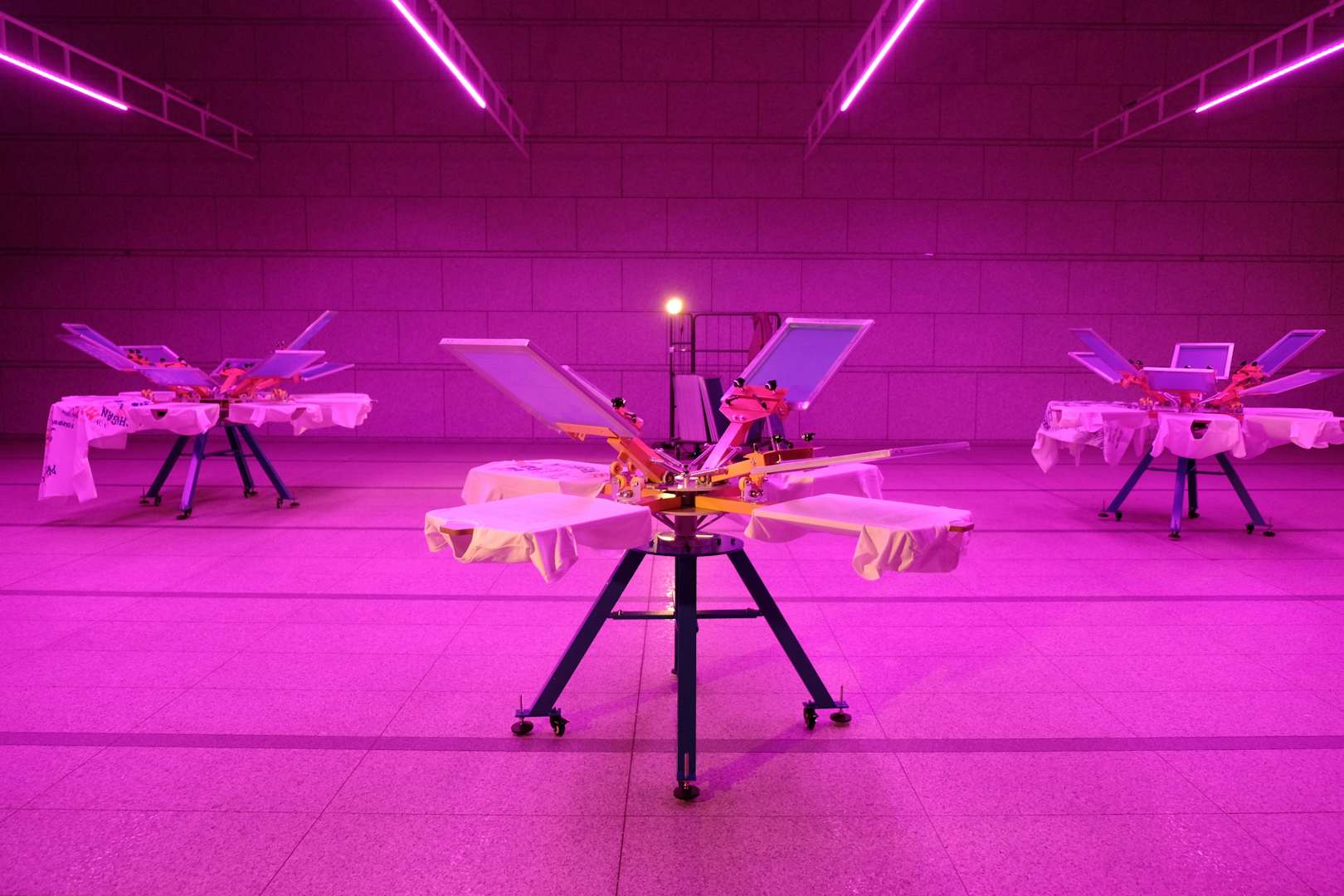

──2020年春夏コレクション「Purple Plant」は、現在開催中の「MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」の展示とともに発表されました。まず、展示について教えてほしいのですが、紫のライトに照らされた空間に、Tシャツにプリントするシルクスクリーンの機械が並んでいるあの空間は、どのようなコンセプトから生まれたのでしょう?

2020年のオリンピックをひとつの区切り目として、それ以降のファッションを考えたときに、前回の東京オリンピックから今回の東京オリンピックに至るまでの流れをリサーチしてみようと考えました。リサーチをするなかで、原宿がかなり重要な場所であることがわかってきました。

現在の代々木公園は東京オリンピックの選手村だったのですが、その選手村も、もともとは敗戦後に米軍が占領して兵舎や兵士の家族用の宿舎が建設されたワシントンハイツという軍用地でした。原宿がファッションの街になった背景として、このワシントンハイツの存在は極めて重要でした。

キディランドの前身である橋立書店や、スーパーマーケットの紀ノ国屋も、ワシントンハイツに駐留しているアメリカ兵のために生まれたそうです。仕事が終わったアメリカ兵たちが軍服を脱ぎ、Tシャツ姿で原宿に繰り出す姿が、当時のボロボロの服を着た日本人は眩しく見えたのだと思います。また、GHQの指導によって、アメリカに輸出するTシャツやジーンズを日本につくらせたという事実もあります。

Tシャツとジーンズが、アメリカの占領によって日常着として日本で普及するようになったわけですが、その源流は原宿の米兵が着ていたストリートのファッションになるわけです。ストリートファッションとしてのTシャツ文化は、デザイナーのNIGOさんが「ア ベイシング エイプ®」のロゴをプリントした裏原文化につながり、さらにそれが現在のシュプリームやヴァージル・アブローへとつながっていく。

現在世界でトレンドになっているファッションをさかのぼると、じつは日本がアメリカに占領されたことがきっかけだったように思えてきたんです。その歴史は、日本人が身体性を忘れ、表面に何かが載っていることが価値とされていった歴史ともとらえることができるんじゃないかと考えました。そういった背景から、シルクスクリーンのプリント機と、原宿の重要な歴史やストーリーをプリントしたアメリカ古着のTシャツで展示を構成しました。

──具体的にどういった歴史がテキストとしてTシャツにプリントされているのでしょうか?

テキストは、ワシントンハイツ以降の原宿の重要な歴史やストーリーで、ほぼ実話です。例えばジャニーズを立ち上げたジャニー喜多川さんはワシントンハイツに住んでいました。近所の中学生とジャニーさんがつくった野球チームがあり、それが後にアイドルになっていくんです。だからいまでも原宿にジャニーズショップがありますよね。

また、米軍の関係者が住んでいた原宿セントラルアパートは、その後多くの文化人が住んで原宿を象徴する建物になります。ロリータファッションの源流となるブランド「MILK」を立ち上げた大川ひとみさんもそのひとりでした。大川さんが、藤原ヒロシさんをスカウトし、その藤原さんが連れてきたのがNIGOさんでした。

そういったストーリーが、プリントによってTシャツの表面で重なり出会うことで、同窓会のような状態になるんです。さらに、アメリカの古着のTシャツをたくさん買ってきて、そこに書かれているテキストを抜き出して、そこに重ねていきました。

──展示の中で開催された2020春夏のランウェイ・ショーでは、最初はカラフルなTシャツがメインとなっていますが、ショーの最後に向けて文字が全面にプリントされた白や黒の洋服が登場してきます。あれは何を表現したのでしょうか?

今回のショーではスタイリングを小山田孝司さん、音楽を小松千倫さんにお願いしました。ふたりともコレクションのコンセプトや舞台設定を丹念に考えてくれて、原宿でいろいろな時間を生きた人たちが最後に出会うというストーリーから、教会のようなイメージにつながり、最終的に白と黒の服による死後の世界のような空間にたどり着きました。

服をつくるときは、かなり具体的に人物像を設定してつくりました。例えば、米兵だったり、NIGOさんだったり、アンダーカバーの高橋盾さんだったり、そういった原宿における重要な人物像を設定してルックをつくった後、すべて解体してふたたび混ぜて出会わせる、ということをしました。今回はその作業をスタイリストの小山田孝司さんにお願いしていて、PUGMENTの意図を超えた組み合わせやビジュアルを生み出すことができました。コレクションをつくるうえで、PUGMENTから具体的なイメージを伝え、その通りに作業してもらうといった関わり方はしませんでした。あくまでコンセプトだけを伝えて、自分たちが想像できない領域まで持っていってもらったんです。

──「Purple Plant」は展示やランウェイ・ショーで使われている紫色の照明が印象的です。

あれは植物を育成するLEDライトで、青の波長と赤の波長を組み合わせることで、植物が育つらしいんですよ。シルクスクリーンの印刷機を葉を広げた木に見立てて、それを育成するライトをつけました。

代々木という地名の由来は、代々続くほどの大きなもみの木があって、だから代々木だという話があります。第二次大戦中に燃えてしまったのですが、それを終戦によって日本の歴史が一度終わったことと重ねました。育成用のライトはその木を復元させるためで、歴史が終わり、教科書も変わった日本が、アメリカ由来の文化を解析し、別の歴史を立ち上げたというファッションの歴史のメタファーになっています。

──これまでのお話を聞いていると、PUGMENTは現代美術的な歴史的・身体的アプローチを続けながらも、シーズンごとのコレクション発表という伝統的なファッションブランドの形式も踏襲していますが、それはなぜでしょうか?

ファッションをテーマに作品をつくるとなると、どうしてもファッションについて批評的になってしまいます。けれども完全に批評的な状態になってしまうと、逆説的にどうしても批評できない部分が出てくるのがファッションだとも強く感じています。

ファッションって感情的な部分や、身につけるときの肌感覚というのがすごく重要だと思うんです。そこから一歩引いて、批評的に外からファッションについて見てしまうと、もっとも重要な部分が抜け落ちてしまいます。

中学校時代にいじめを受けていて、学校ではおとなしくしていたのですが、放課後に原宿で服を買うことが救いでした。原宿に通うことで、学校という狭い世界ではなく、洋服によって別の人格を設定し、違う自分をつくることができました。そういったファッションに救われた経験をPUGMENTは持っています。

自分たちが服によってアイデンティティをつくり出してきたことを批評的に捉えている部分もありつつ、でもファッションのその機能に助けられてきたことへの感謝と、純粋にファッションが好きだという部分もあります。だから服をつくりショーをするというファッションのルールで表現しないと、抜け落ちしてまうことは多いと考えています。

──例えばメゾン マルジェラ、ブレス、コズミックワンダーといった、コンセプチュアルでファッションそのものに言及するような試みを続けているブランドもありますが、そういったブランドを意識することもありましたか?

ファッションに興味を持つ過程で、そういった態度やコンセプトで服をつくる人もいるんだ、という出会いはありました。アートとファッションを同時に考えるうえで、そうしたクリエイターの存在はとても重要です。

「アート」と「ファッション」をめぐって

──アートとファッションの違いを、PUGMENTとしてはどのようにとらえていますか?

アートとファッション、どっちをやりたいのかと聞かれることがよくあります。でも、PUGMENTとしては基本的にアートとファッションはまったく別物で、それを横断して何かを表現しているという意識もあまりありません。

アートとファッションは、流通の形式、マーケット、そしてリーチできる耐用年数が大きく違うと思います。アートは100年あるいは1000年といった、長期的なスパンで物事をとらえられるし、考えられる形式です。未来の人がその価値決定に関わる可能性があります。

いっぽうファッションだと、今シーズン、いま生きている人に着てもらうことが第一で、その瞬間が重要だし、お客さんにとっても同じです。この時間軸の違いも、さきほどの、ファッションについて批評的になりすぎると抜け落ちてしまう部分だと思いますね。

ただ、日本におけるアートは、長く後世に残していく、残したうえで生計を立てるという点では機能していないように見えます。アートは長い時間に耐えうる強度を目指しているはずなのに、日本ではいま現在のお客さんが来るかどうかをもっとも重視しているように見えるんです。それは、どちらかというとファッションのフォーマットではないでしょうか。だからそういった状況のなかで、純粋にアート作品をつくるというやり方が、自分たちのなかではあまりリアリティを感じなかったんです。

──アートのリテラシーが浸透していない日本において、PUGMENTの活動はある種の「アートとファッションの融合」という還元的な見方をされてしまうことも多いのではないでしょうか?

「こんなのはファッションじゃなくアート」と言われることもありますし、逆に「アートではなくファッション」と言われることもあります。でも、そういった意見から、それぞれのジャンルが持つコンプレックスが見えてくる部分もあり、それはすごく日本的な気がしています。でも、その議論はどうでもよくて、繰り返しになりますが、アートとファッションは別物だと思っています。別物だからこそ、互いに尊敬しているし、影響を受ける。そこは大切にしたいと思っています。