長谷川祐子と高谷史郎が語る「ダムタイプ」のこれまでとこれから

1984年に京都市立芸術大学の学生を中心に結成され、日本を代表する存在となったコレクティヴ「ダムタイプ」。その活動を包括的に紹介する展覧会「ダムタイプ|アクション+リフレクション」(東京都現代美術館)を記念し、同展のキュレーションを手がけた長谷川祐子と、ダムタイプの中心的存在である高谷史郎が対談。旧知のふたりが、ダムタイプのこれまでとこれからを語った。

ダムタイプには「信頼」がある

長谷川 ダムタイプはパフォーマンスのグループとして1984年に始まり、アート、音楽、演劇など広範に影響を与えながらやってきたひとつの活動体=コレクティヴですが、パフォーマンス中心だとなかなか展覧会にはしにくかったと思うんですね。

それを昨年、フランスのポンピドゥー・センター・メッスで、インスタレーションを中心にした新作を加えた展覧会をやったら、7万8000人のお客様がいらして、(キュレーションをした)私が驚きました。シックなんだけどとても刺激的な展覧会ということで、フランスの観客には本質をちゃんと見ていただいたかなと思っています。そのメッスの後に東京都現代美術館で「ダムタイプ展」をつくるにあたって、高谷さんにはどういう展覧会にしたいという考え方や思いがあったのでしょうか。

高谷 ダムタイプの展覧会というと、昔のパフォーマンスやインスタレーションの記録など、アーカイバルな作品をまとめた展覧会というイメージが強い。それは重要でもあるし、大きな意味もあると思ってるんですね。《Pleasure Life》(1988)以降、東京で公演している作品は知ってるという人も、それ以前のダムタイプは(関西でしかやっていないということもあって)あまり知らない。

いまのダムタイプとは違うかたちの作品だったので、僕たちも全然情報を出していないんです。そういうものを排除してきたというわけではないんですけどね。今回の東京での展覧会では、《pH》(1990-1995)までをもう一度掘り返してまとめてみるとどういう展示ができるか。年表をつくるにしてもどういうものを取り上げるべきかとか、そういうところから始まったんです。そういう意味で、僕のなかではメッスからはだいぶ変わってきてますね。

長谷川 メッスはパフォーマンスをどうやってインスタレーションのかたちにするかということが主でしたよね。現代美術館で《MEMORANDUM OR VOYAGE》(2014)をつくっていただいたときに、新鮮なアクチュアリティを保ちながら、パフォーマンスがそこに現前する、でもリプレゼンテーションとは違う、というかたちを目指した。あのとき、ひとつの可能性がみえたのかなと思っています。

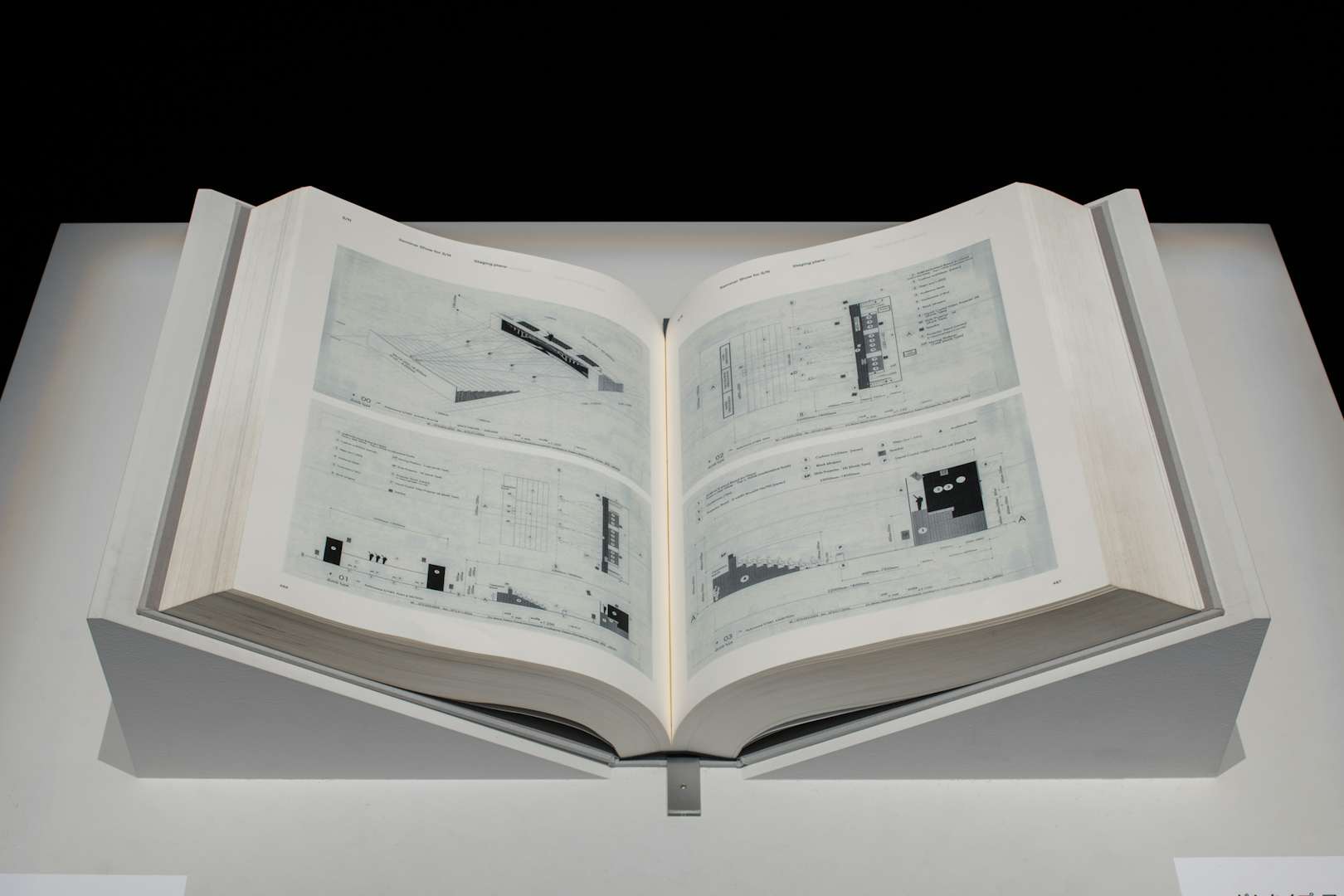

ダムタイプにおいて、パブリケーションや記録のつくりかたが重要ですよね。今回は「データブック」という大きい本があって、そこにドローイング、コンセプト、みなさんが出された提案書とか、あるいはいろんな図面や進行表などが全部載っている。つまり、ディスカッションのプロセスも含めてプロダクションのすべてのプロセスが克明に記録され、残されているというのは、ほかのグループにはないと思うんですね。この展覧会を準備するプロセスでそれを整理整頓していくときに、「ダムタイプとはいったいなんだったのか」「ダムタイプ的なものとはなんなのか」というところが見えてきたと思うんです。

高谷 そうですね。アーカイバルなダムタイプをどうやって見せるかと同時に、長谷川さんが仰ったアクチュアルな側面──つまりいまのダムタイプがどういう状態でどういう作品を見せているのかということについても考えました。いままでの「ヒストリーを展示する展覧会」とは全然違うかたちになってきているとは思うんです。

なぜなら、ダムタイプに古舘(健)くんとか原(摩利彦)くんとか、そういう新しいメンバーも入ってきて──もちろんいまも山中(透)さんのように昔からのメンバーやパフォーマーとも一緒に仕事してるんですが──そういう人たちと一緒に作業をするいっぽうで、《Voyage》(2002-2009)以降、空白の期間が10年近くある。それぞれは活動してるんですけど、集団でやるのは本当に久しぶりで。「ダムタイプのインスタレーションとはなんなんだろう」と考えることのなかから、何かまったく違う、新しいインスタレーションが出てきつつあるなと思ってますね。すごくいい機会だったと思ってます。展覧会をつくることは、ダムタイプとして作品をつくることとは別に、今後自分の作品をつくる際の、ひとつの大きな節目になったという気はしてますね。

長谷川 ここ5年ぐらい(アーティストの)コレクティブが注目され、流行っていますよね。美術雑誌でもコレクティブの特集が組まれたりしていますが、コレクティブというのはひとりの突出した個性が何かを表現するのではなくて、いろんな人たちの考え方とか視点を、社会的な問題意識とか美意識を反映しつつひとつのかたちにまとめ上げていくっていう意味ですよね。

それは、いま起こっていることを感じ取り、吸収して、それを作品として実現するやり方にも関わっていると思うんですけど、私はダムタイプは80年代にそれを先どりして始めた人たちだと思ってるんですね。しかもなんとなくの才能が集まったんじゃなくて、メンバー各自がとても個性的じゃないですか。これだけ個性的で表現手段も異なる人々が、なんでこんなにちゃんと一緒に話ができてひとつの作品をつくれるのか。その驚異のプロセスを知りたいなと。

高谷 先ほど長谷川さんが仰ったデータブックには、ミーティングのやりとりがいっぱい出てくるんですけど、全員がプレゼンしあっているんですね。「僕はこんなことを考えてるんだ」っていうアイデアをひとつの企画書みたいにして、グループ内でプレゼンしあって、そのなかからこれは面白い/面白くないっていうのを議論している。ある種の信頼関係があって、そのうえで自分のアイデアを通したいという欲望がある。それらが全部混ざり合ったミーティングなんです。馴れあいじゃなくてね。

「これは僕は嫌だ」とか「ネガティヴなこと書いてすみません」とか、そんなメモも大量に残ってるんですよ。(作品は)そういうすごく密なやりとりのなかで出てきたっていうのかな。才能とかそういうのじゃないんですよね。どちらかというと「よくできた会社」みたいな感じだと僕はずっと思ってます。映画でもなんでもそうだと思うんですよ。いい作品ができるときってそういうやりとりがある。ポロッといいものが出てきたわけじゃないなってすごく思います。

長谷川 私が今回一番言いたいことは、コレクティブにおける信頼関係ということです。いまの世の中で一番欠けてるのはそれで、結局ネットの世界でもなんでも、実体のないところからポンと言葉──いじめだとか根拠のない風評──がいろいろ出てきて、誰を信じていいのかわからない。信じる根拠もイデオロギーもないですし。だからいま、「信頼」という言葉が特別な意味をもってくる。

私がダムタイプと最初に「アナザーワールド・異世界への旅」(1992-1993、水戸芸術館)で仕事させていただいたときに、「敵対関係は、信頼関係の上に成立する」ということをメンバーに言われたんですね。自分が相手のことをきちんと批判したりできることのベースには信頼があると。それを聞いて、当たり前だけどそうかと思った。みんな仲良しこよしじゃないんだなって。みんなが個性的ってそういうことじゃないですか。

そういう「信頼」が、私がキュレーターとしてこの展覧会を通して言いたいメッセージなんです。

最初期の《睡眠の計画》(1984)など、みんながルールブックを持って、そのなかでいろんなロールゲームをやったりとか、日常をちょっと逸脱するような部分がある。そういう日常と逸脱、観客とのアクチャリティの共有はそのあとの《Pleasure Life》でもずっと継続されていて、現在に至っている。一貫していてすごいなと思います。日頃みんなが経験している共通のことを、どんなふうに見ると面白いだろうっていう議論から始まってるのかなあと想像しますね。

高谷 現代美術は全部そういうところから始まってますよね。日常的なものをどう括弧に入れてもう一度見直してみるか。

長谷川 ダムタイプにとって重要なのはアクチュアリティといえます。ルールブックをもってゲームに参加したり、指示に従って指定された場所に行ってそこにある箱の中から外の風景を眺めたりして、実際に自分でアクチュアルな体験をする。以前、史郎さんが「アクチュアリティっていうことがとても大事です」と仰ったときに、それがキーワードだと思いました。それがパフォーマンスとインスタレーションの間に通底するひとつの特性かなとも思ってます。

メッスを経たからできたこと

高谷 今回、資料を整理していて面白いなと思ったのが、《Pleasure Life》の東京公演。終わってからお客さんが舞台のセットに入れるようにしていて、その写真が残ってるんですよ。つまりインスタレーションとして鑑賞できる舞台セットなんですね。それはニューヨークでもロンドンでもやってるはずなんです。終わってからどうぞ見てくださいって。

長谷川 それって当時としてはとても新しかったと思う。当人たちはあまり意識せずにやっていらっしゃるのでしょうが。

高谷 無意識ってことはないですけど、せっかくつくったのに遠い客席から見るだけじゃなくて、一つひとつのオブジェを見てほしいという欲望があったんです。舞台と客席が完全に切り離れたものじゃなくて、立体物として実際にそこにあるんだっていうこと。書き割りみたいな裏があるものじゃなくて、裏も表もない彫刻物、インスタレーションとして舞台装置をつくってるっていうことなんですよね。

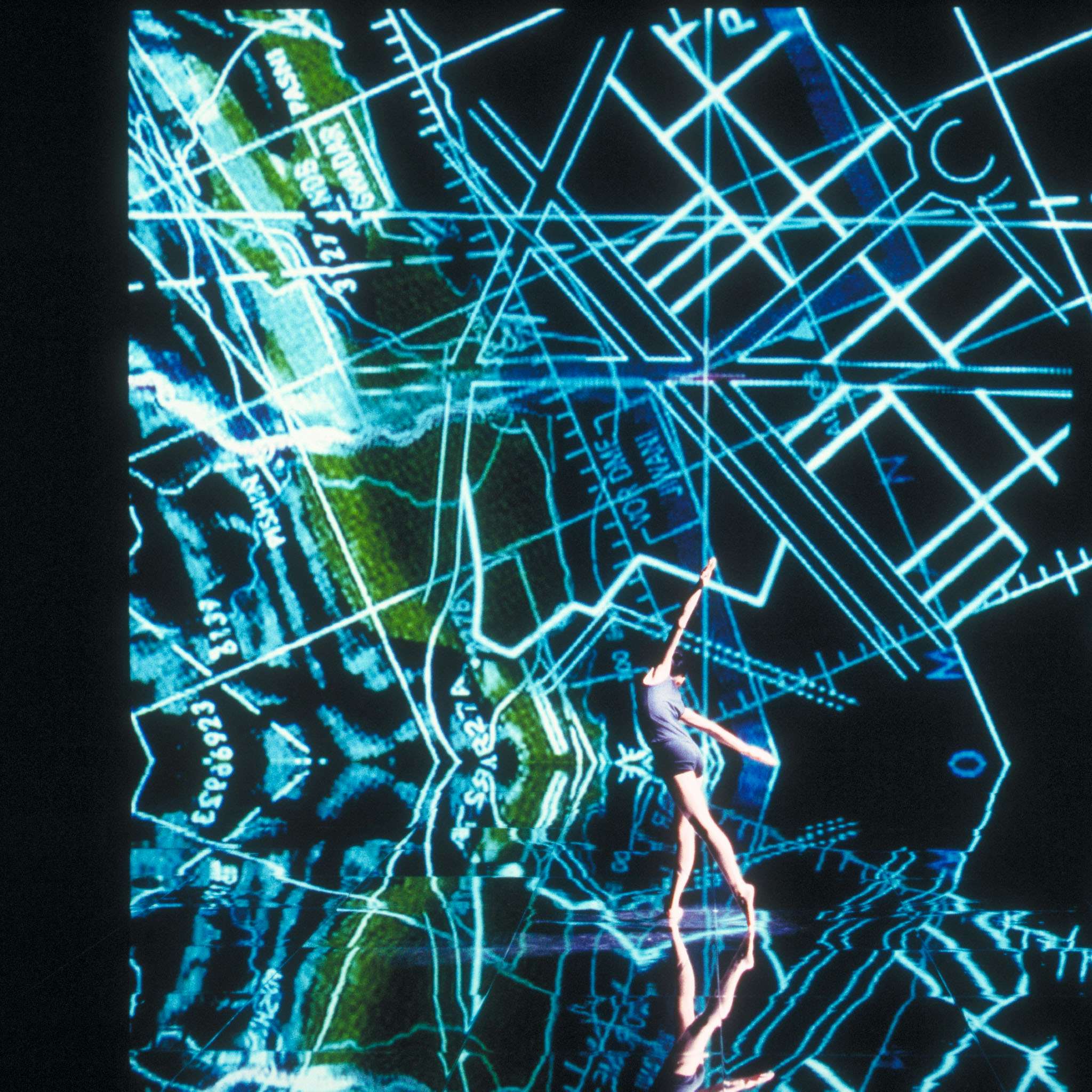

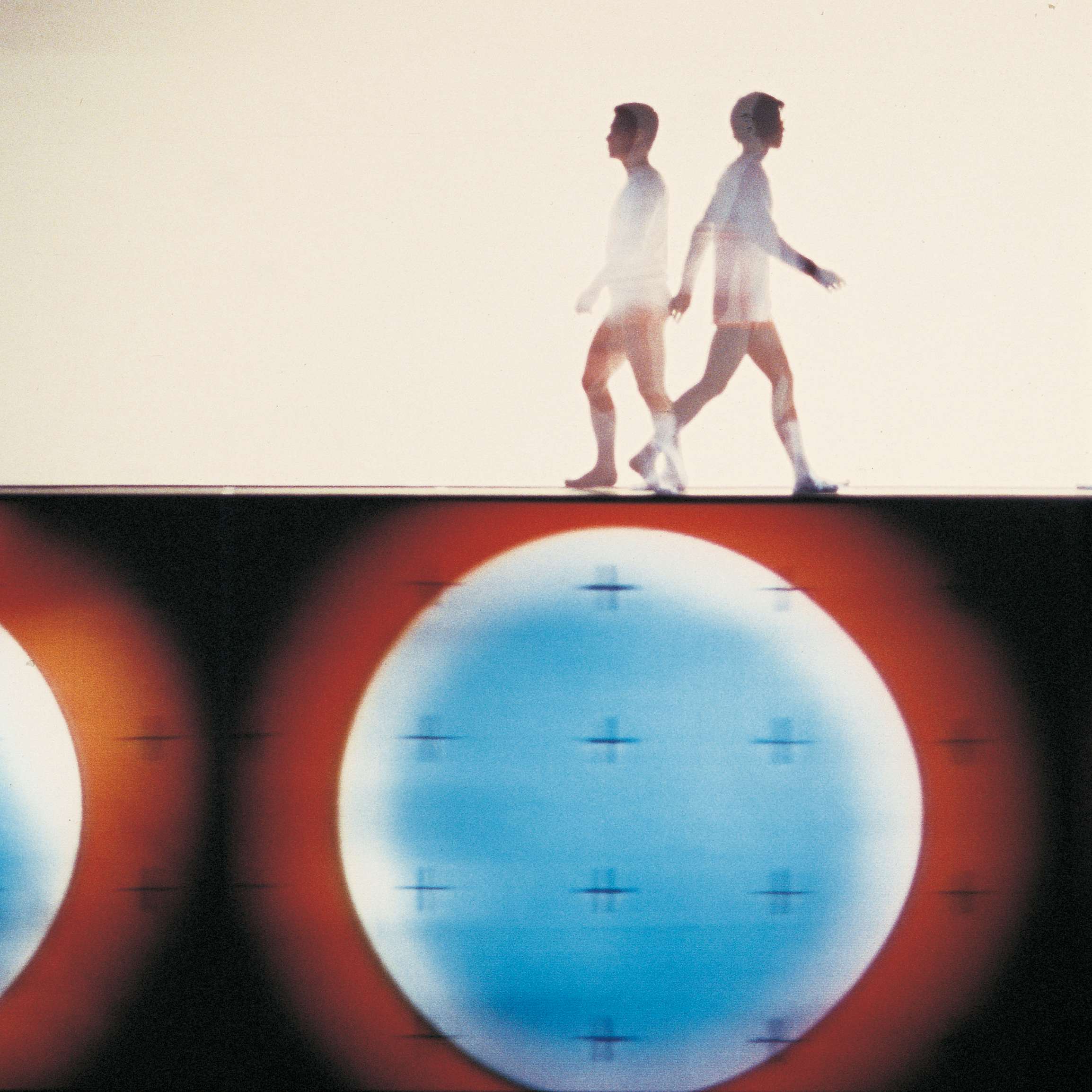

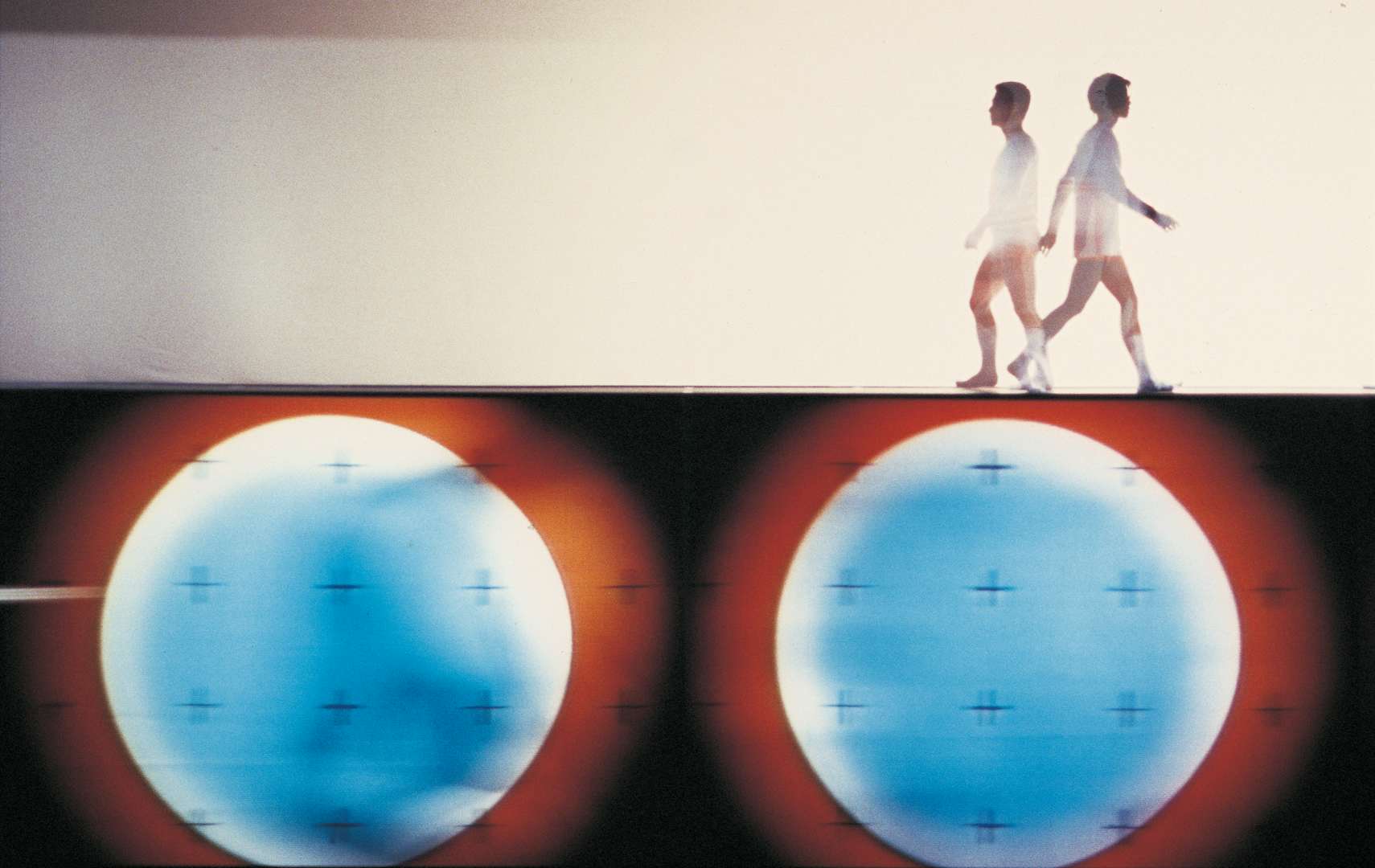

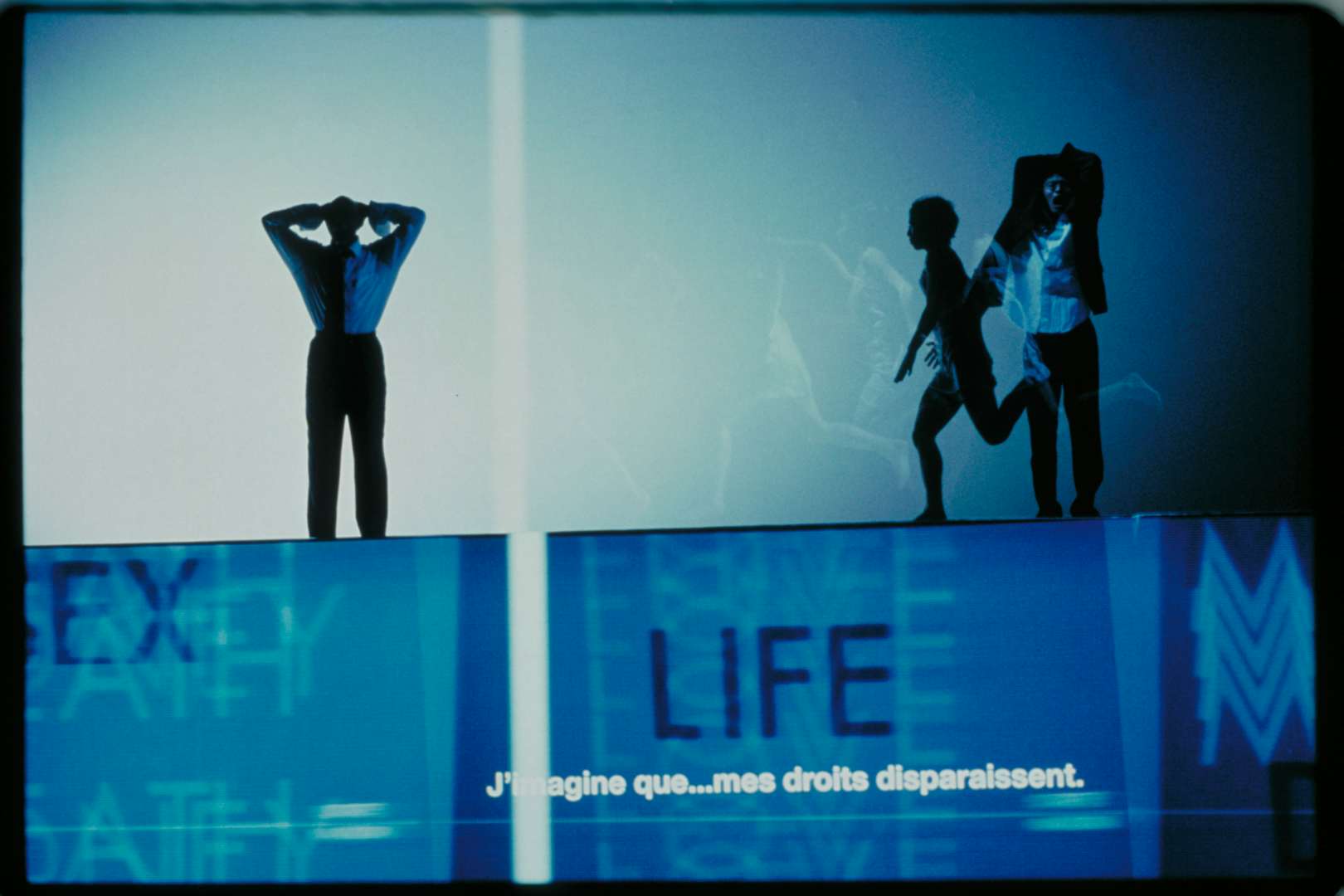

《Pleasure Life》は、都市や社会構造をグリッドに見立てて、その中でパフォーマーが翻弄されたり、ルールをつくったりしながら構成していくっていう舞台なんですけど、現代社会の構造がどうなってるかっていうことが、グリッドの中に括弧付きで入ってるっていう感じなんですよね。

長谷川 パフォーマンスがモニターを見ながらエクササイズしていたり、直接お互いに話さないで画面に映し出される相手と話したり、メディアを通してしかコミュニケーションができない現代の状況を予言しているようで、本当に面白かったと思います。あとは蛍光灯の使い方。あの灯りってとてもアンビエントですよね。あれは新しかったです。

高谷 そうそう、あの丸い蛍光灯って日本のものなんですよ。日本にしかなくて。

長谷川 よくちゃぶ台の上にぶら下がってるやつですよね?

高谷 そうですそうです。丸いライトがほしかったんですけど、丸い蛍光灯は日本のものしかなかったので、それを使っただけではあるんですけど。

《睡眠の計画》のときも、写真撮影用のレフランプっていう、色温度が高くて青白い光を舞台上で使ったりとか、いままで舞台でそんなに使われてないようなものを使いたいと思ってましたね。僕は建築を勉強してたんで、最初は舞台なんて興味がなかったんです。でも舞台っていう構造自体はすごく大きな実験場だと思ったんですよ。何か立体をつくったときにどう照明を当てるかとか、そういうことがなんでもできるスタジオだなと。そう考えればいろんなことができるなと思って(ダムタイプに)参加し始めて、いまに至っているんです。だからみんなもっと実験場として劇場を使うべきだと思います。ありものの決まりきった照明のやり方でやっていくんじゃなくて、何を持ち込んでもいいんですから、いくらでもやることはあると思うんですよね。

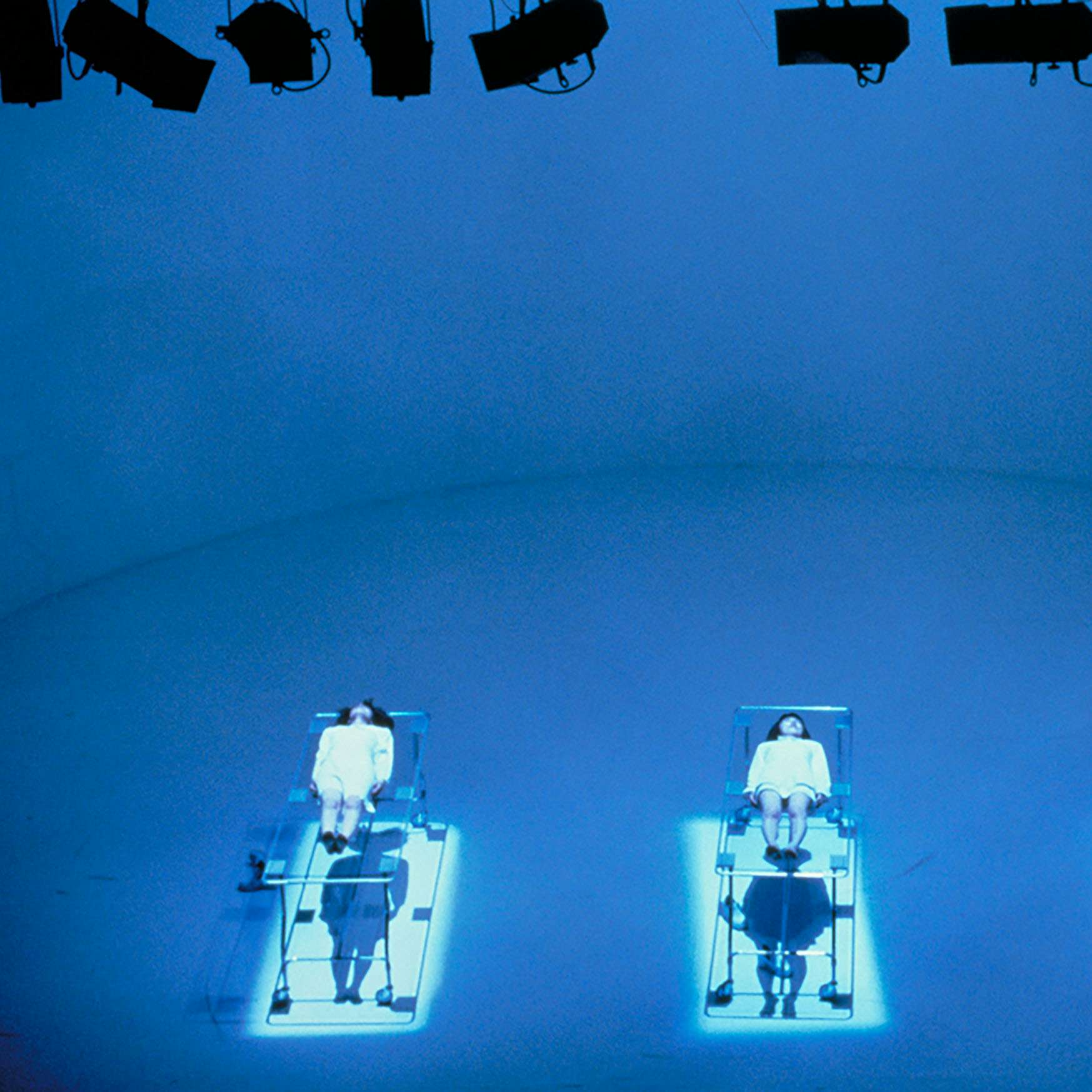

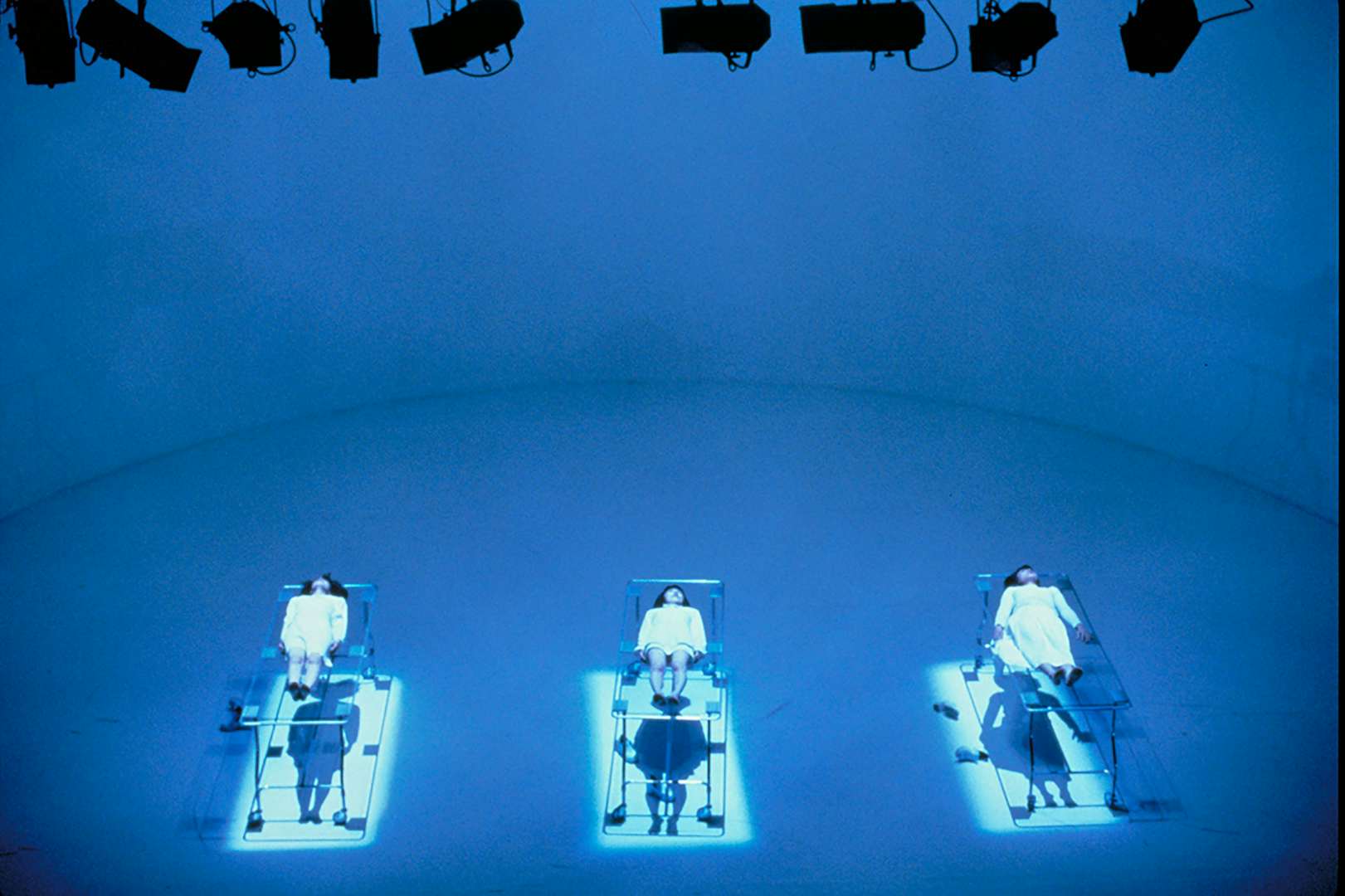

長谷川 演劇は総合芸術的だと言いますけれども、映像、音、照明があり、パフォーマーの動きがあり、インスタレーションがあり、本当に総合的なかたちでいろんな実験ができるなと思います。《pH》や《S/N》(1994-1996)って、お客さんが舞台上を見下ろすような、舞台を取り囲む形状になっていました。それも実験場的なものに見えていました。

高谷 見下ろす視点っていうのは、観察するということですよね。例えば虫を捕ってきて虫かごに入れたら覗き込んでじっと見るじゃないですか。そういう観察の視点をお客さんに持ってほしいっていうのかな。上から見るっていうことは、舞台上と客席の境目は明解になっちゃうんですけど、でもいわゆる既存の客席と舞台の関係ではない。もっと自分も中に取り込まれたような、ケージの中で見てるような感覚ですね。

その「観察する」ということは《pH》においてはすごく重要だったんです。《pH》は、社会で起こっている出来事を「pH」=14段階に分かれているアルカリと酸の濃度のように14のシーンに分けて、細長い舞台上で起こることをずっと観察してもらう作品なんですけど、それには上から見てもらうのがピッタリだなと思ったんですね。

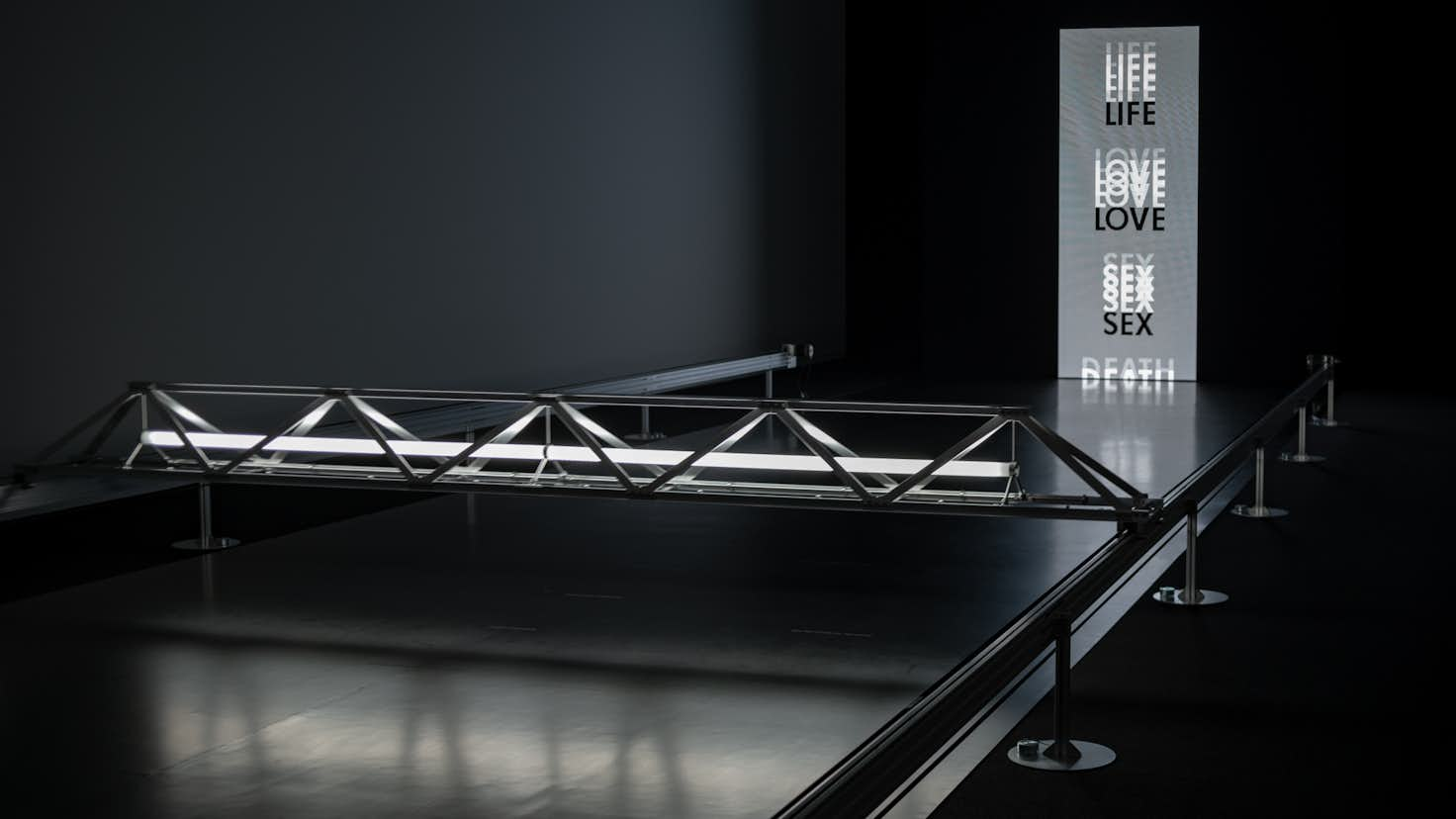

長谷川 蛍光灯とかアンビエンスな雰囲気、音もそうなんですけど、そういうものが人の内面に新しいかたちで入っていく言語だったと私は思います。《S/N》にしても、二項対立的な言葉を出していくことによって、いろんな議論や内容がどんどん展開しうる巧みなやり方だなと思って見てました。

高谷 その当時は「ボーダー」に関して興味が尽きない時期だったんです。《pH》や《S/N》は全部ボーダーに関連して展開していってるんです。だけどもいまは、社会的なボーダーであるとか、いろいろなボーダーが溶解してきて、それが見えなくなってきつつあるとは思うんです。なくなってはいないですよ。決してなくなってはいないんですけど、ものすごく入り組んでいる。

例えばテロの話にしても、どこからがテロで、どの人がテロリストかっていうのは決められないような、入り組んで溶け合ったような状態になっている。インターネットもまさにそうですよね。無限に情報があるので(神的な視線があれば公平なんですけど)、人は必ず何かのキーワードで検索をかけて、自分の見たいものしか見られない。溶解したひとつの塊の中から選択した、明解なラインの中でしか生きてないというか。すごく狭いんですよね。狭くしか見られない。もしインターネットの世界を俯瞰して見られればいいんですけどね。

地球も、人工衛星とか地球の外から見ると「地球」がちゃんと認識できるけども、地球上にいる我々にとっては、平面に住んでいる二次元の虫と一緒のことで、三次元の空間が理解できないんですよ。だから地球がどうなっているかとか、大事なのかどうかってこともわからないのと一緒で、公平な視線というのはすごく難しい時代になってますよね。ボーダーで明解に分けていくのが難しい時代。

そういうところでもう一度、《pH》のようなボーダーに関する作品を、溶け合った世界の中でどういうインスタレーションとして再構築するかというのが、メッスのときの僕の使命でした。

さっきちょっと長谷川さんが言っていたので思い出したんですけど、メッスではダムタイプのそういう新しいインスタレーションと、《LOVERS》(1994 / 2001)や僕の作品や池田(亮司)くんの作品なんかが入っていて、ざっくりと「ダムタイプという集団があって、そこからどういう風にどういう作家が出てきたか」、長谷川さん視線で紹介された。

けれど今回は、もっとダムタイプに絞り込んでるというか......。《LOVERS》はありますけど、ダムタイプの作品がずらっと並んでいてメッスとは全然違うし、面白いなと思うんですね。メッスを経て、もう一度ダムタイプの新しい作品と昔のコンセプトをいまどうリプレゼントするかみたいなところに集約しているのは、反対の行為のような気もするけども、(メッスで)昔を掘り起こしたからこそ出てきた展覧会なのかなという気はします。

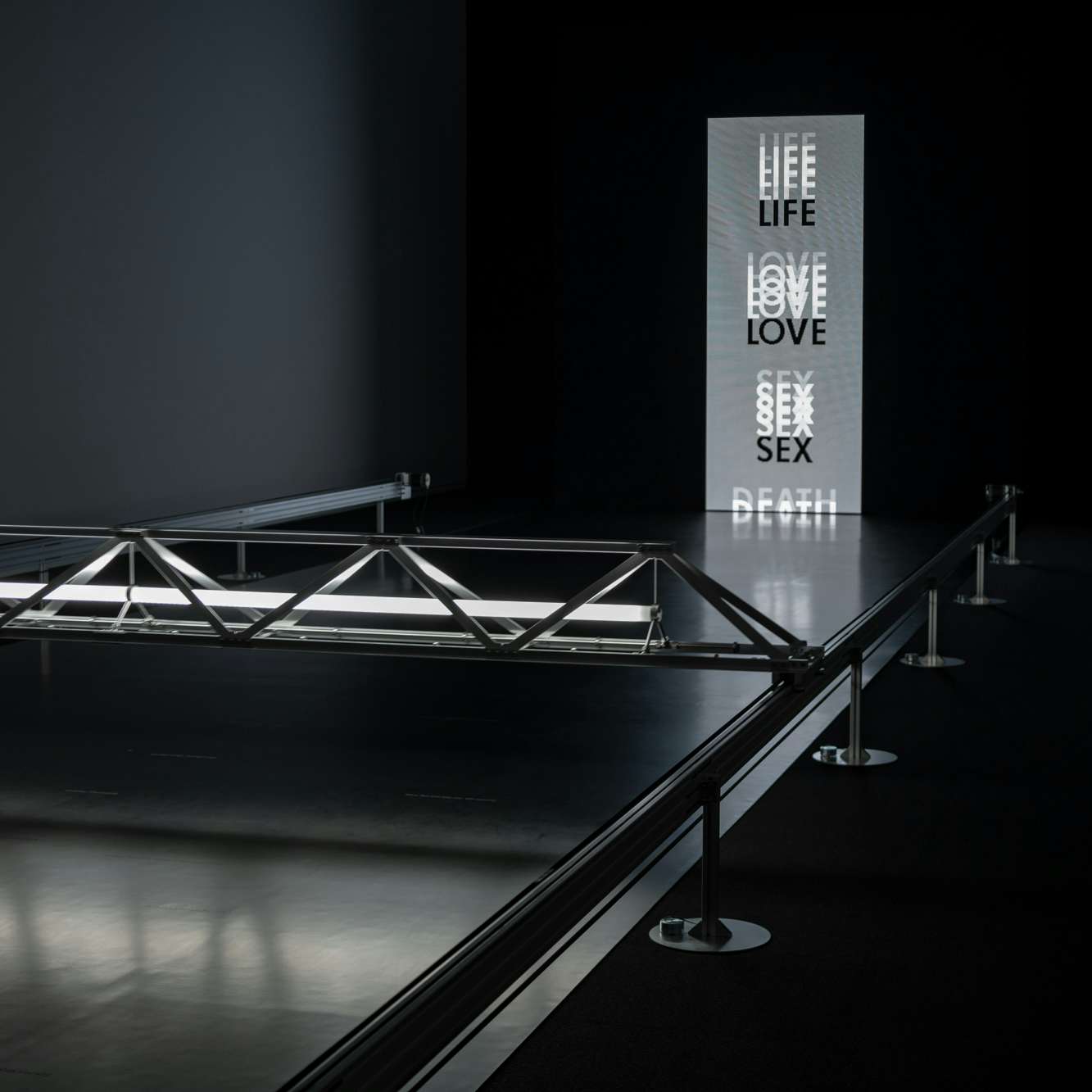

「ダムタイプ|アクション+リフレクション」展示風景より、古橋悌二《LOVERS》(1994/2001) 国立国際美術館蔵 Photo by Nobutada Omote

長谷川 最初はメディアの新しい使い方によって──私はダムタイプを語るときショックと反復という言葉をよく使うんですけれども──ストロボとか、音とか、テニスボールが飛んできたりとかも含めて、身体のもろさ、フラジャイルな感じを、機械に対する避けがたい人間の葛藤を表すようなところがあった。それがひとつのランゲージであり、ドラマトゥルギーだったと思います。それと、さっき仰った《pH》みたいに14個のいろんな場面を想定しながらつくっていくっていう、微分的なやり方も重なっていました。

それがポスト(古橋)悌二さんになってから、高谷さんと池田さんの圧倒的な超パーセプションというか、私たちのパーセプションとか聴覚を超えていく表現があったと思うんですね。自分たちの従来の聴覚とか視覚の限界を超えるという体験が、その後の新しいセンサーにつながっていくための通過儀礼のように思えた。

そういう意味で、《OR》(1997-1999)はダムタイプのひとつの転回点として大事な作品だと思うんです。ポスト悌二として「死」という定義で括ることもあるんですけど、その先の新しい時代に向かって、ふたりの表現言語が葛藤を遂げながら次に推し進めていった、とても示唆的な作品だったなと。

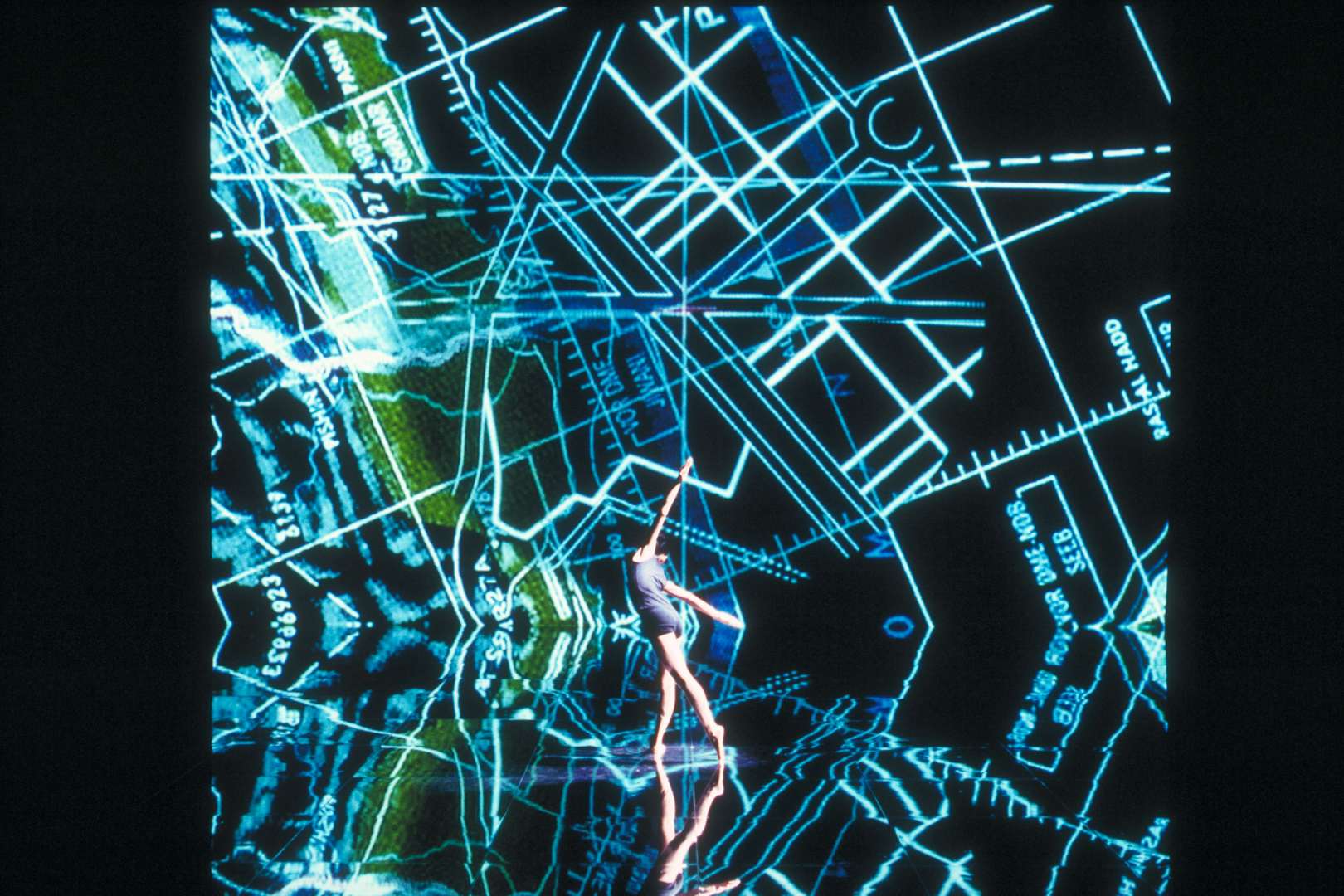

その後の《memorandum》(1999-2003)は、一回壊れてしまったものをもう一回構築したり拾っていったりする作品で、手仕事的に記憶を集積したと聞いているんですが、次の《Voyage》ではメンバーの体験をオムニバスに編みつつ、それを高彩度のデジタルのヴィジョンにつなげたハイパーに刺激的で、感覚的なものも含みながら、ドラマトゥルギーを合わせ技にする展開があったと思うんです。

そしてメッスでつくっていただいた《Playback》(2018)は、1つ1つのユニットが独立してレコード盤におとしていく一方で、すべてのユニットはネットワークでつながれており、他者(ユニット)の音を知っている。ネットワークと自立性をとらえたとてもアンビエントな作品。何をとらえていいのかわからない現代の世界において、ひとつの意志が働いて、美意識あるいは音の空間を含むコスモロジーをつくっては、それがまた別のかたちとして次々に現れるという、とても現代的な作品だと思うのです。

これが現在に対して見事にアクション/リフレクションしている。時代をリフレクションしながらそれを表現言語のアクションにしていくっていう、ダムタイプならではのかっこいい展開があって──あまりにかっこいいので、こんなんでいいんだろうかって思いながらテキストを書いたんですけど(笑)

高谷 いやいや(笑)。メッスのときにつくってたイメージでいうと、「80年代から90年代の作品が未来から見るとゴミのように捨てられている」と。捨てられているなかで、その作品一台一台があたかもコミュニケーションしているように見えてくる。もちろん本当はコミュニケーションじゃなくて発信してるだけなんだけど、外から見てる未来の人は、何かコミュニケーションしてるんじゃないかととらえるんじゃないかとか、そんなことを想像しながらつくっていました。

インターネットの世界でも何でも一緒なんですけど、勝手に発信してるだけの世の中でも、外から見るとコミュニケーションしているようにも見えるし、見えないとも言える。そんな関係性が生まれるプログラムをつくれないかなって思ってるんです。メッスのときは空間的な問題で3×4台のプラットフォームでしたが、今度は4×4台のプラットフォーム。グリッドになるので、グリッドとしてプログラムを構成し直さないといけないけれども、それによってもうちょっと明解になってくるかなとは思ってます。

長谷川 ダムタイプをYouTubeでしか知らなくて、ひたすらかっこいいとしか思ってないっていう、まだ実際のインスタレーションをご覧になっていない方もたくさんいらっしゃると思います。いま高谷さんがおっしゃったような作品の在り方を、若い観客がどういう風に感じ取ってくださるかってことは、私にとってとても楽しみな部分でもあります。

高谷 そうですね、そう思います。昔の遺物を見るんじゃなくて。

長谷川 もちろん昔のドラマトゥルギーも素敵なんですけどね。

高谷 そういうものも展示してますけど、いまのものが未来に遺物になるだろうっていう視線で見てもらったら面白いかなと思ってつくってる感じもしますね。いまはすごく殺風景で、なんでこんなものつくってるんだろうって思うかもしれないけど、未来の人が見たら「これは何か意味がある」と思って見るような。

長谷川 多くの読み解きがそこにあるだろうという。私は「アンビエント」っていう言葉にハマっているんですけど、アンビエントは「溶解してしまって、とてもわかりにくくなって、ボーダーがなくなってきている、二項対立じゃなくなってきてる」という現在の状況を表すにはピッタリの言葉だと思うんです。そういう意味では、音楽も美術も、思想とかロジックのあり方についても、いまはそっちの方向にいってるんじゃないかなと思います。

高谷 舞台上で照明を考えてるときも、太陽光のようなつくり方をしてみたりとか、そういうことをすごく考えてたような気がしますね、昔から。「舞台上のここに照明があってそこからこういう風にきてるんだ」じゃなくて、もっと遠いところから来ているようなイメージがつくりたかった。本当は不可能なんですけど、そういうふうに見せることはできるんですね。

「外」を感じるような、ここで終わっちゃわないようなことがすごく重要だと思ってるんですよ。舞台って大きいんですけど、舞台上で小さくまとまるんじゃなくて、もっと外部から割り込んでくるような何かはほしいなとずっと思ってるんですね。

長谷川 ひとつのメタファーでいまおっしゃったのかもしれないんですけれども、作家の意識がどのように外部をとらえているかで全然違ってくる。いまの世の中、日本の周りで起こっていることだけじゃなくて、この世界のある場所で起こっていることを見て、それをリフレクションすることにも関わっているんじゃないかなと思います。

ダムタイプは日本で唯一というか数少ない、いまの現状における社会的な問題とか人間性の問題に対してクリティカルな視点を持って活動を続けてきたひとつのコレクティブであると。

高谷 唯一じゃないとは思いますけどね(笑)。みなさんやっておられると思いますよ。舞台作品をつくってる人はかなりそういうことを考えてられると思いますけどね。

「アート・ワールド」の中でやるってなるとまたそれはそれで大変じゃないですか。ダムタイプはそういうところを避けてきて、「隙間」っていう感じがするんですよね。隙間をすごくやってる。そこが面白いなとも自分では思いますね。

長谷川 ストレートフォワードのポリティカル・コレクトだとあまりにも直接話法で表面的なものになってしまう。そうすると、芸術の存在時間がとても短いものになってしまうので──さっき言った遠いところとつながっていくという意味においては──芸術は抽象性やメタファーといった距離が必要だと思うんですね。その距離を、非常に微妙なかたちで取っていた。

演劇はわりとストレートフォワードじゃないですか。あまりにわかりやすい直訳というか反応なので私は演劇が苦手なんですけれども、漸近線(ぜんきんせん)として一番近寄ったところが《S/N》。言葉で差別や死の説明をするというよりは、むしろそこに対する次のリアクションとしてこの作品は提出されている、私はそのこと自体がものすごくコンセプチュアルだと思ってしまうんです。何か現実に物申すっていう直接的な話法ではないところで、高次の批評性や普遍性が感じられる。

高谷 《LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE》(2018)と《pH》のインスタレーションの作品と、あと古橋が死んだ以降につくった《OR》《memorandum》《Voyage》をインスタレーションにしたLEDビデオウォールも、この展覧会には全部入ってますので、ダムタイプがどんなふうに進んできたかっていうのが展覧会を見てもらったらわかります。いままさに新しい作品をつくってる、若い人たちが(ダムタイプに)いっぱい入ってきてるので、そういう人たちのアイデアも見られるという意味では、ダムタイプをざっと見通せる展覧会になってるとは思います。

長谷川 《pH》のインスタレーション・バージョンも、観客自身がとてもインクルーシブなかたちで中に入っていく。さっきおっしゃっていた舞台が終わったあとに見てもらったという精神が、洗練されたかたちでインスタレーションの中に出てきている。通奏低音のようにコンセプトが重なりながら進化していってるなっていう感じがします。その重なりの美しさを、今回の展覧会で全部見ていただけるんじゃないかなと思ったりもします。