写真を撮る理由は、そこに漂う一瞬の儚さを大事にしたいから。蜷川実花インタビュー

2018年より全国10会場を巡回した「蜷川実花展 —虚構と現実の間に—」が、その集大成として上野の森美術館で開催されている。10月7日からはOIL by 美術手帖ギャラリーでも個展が行なわれる蜷川実花にインタビューを行った。

──2018年に熊本市現代美術館でスタートした「蜷川実花展 —虚構と現実の間に—」が、各地を巡回して上野の森美術館でクライマックスを迎えます。2フロアに展開された世界観はとても見応えのあるものになっています。どのように構成を考えられましたか。

まずコロナもあって、この1年半でいろいろなことが変わりました。世界も私自身も。きちんとアップデートしないといけないと思ったので、改めて構成はよく考えました。これまでは解説文を入れたり、わかりやすく作品を分類した展示はしてこなかったんですが、少しわかってもらいやすい構成にすることを意識しました。いろいろなことをやっているので、整理して伝えたいなと。ただいっぽうで、「大人しく収まりません」ということも見せたい(笑)。見ていて揺らぐような展示を目指しましたね。

──劇場のような赤いカーテンで展示空間に誘われるのが印象的です。

やっぱりこの時期に美術館というリアルな空間に足を運んで見に来ていただくのだからこそ、作品を体感できるものにしたいと思いましたし、やるからにはベストを尽くしてすべてを出し切った展示にしなければいけないという思いは強かったです。そこでまず劇場に入っていくような、映画を見るような気分へと演出するように赤いカーテンがあって、プロローグの展示が始まります。

──スライドショーの奥には、ネオン管で「Floating Layered Visions」という文字が輝いています。

もともと自分の表現で突っ走ってきて、「私が、私が」というのが強かったんですが、この数年で変わった部分も大きい。人と重なり合ったときに見える未来のヴィジョンを掴みたいという気持ちが生まれていて、それも、浮かんでは消えてしまうような儚いものでもいい。それが続くことで、先が見えてくるような気がしているんです。自分の意思を伝えることに重きを置いて、尖った表現を表に出すことに執着がありましたが、それだけじゃないと思えるようになったんです。重なり合いながらつくっていく、という方法がひとつ自分のなかで増えた気がしています。

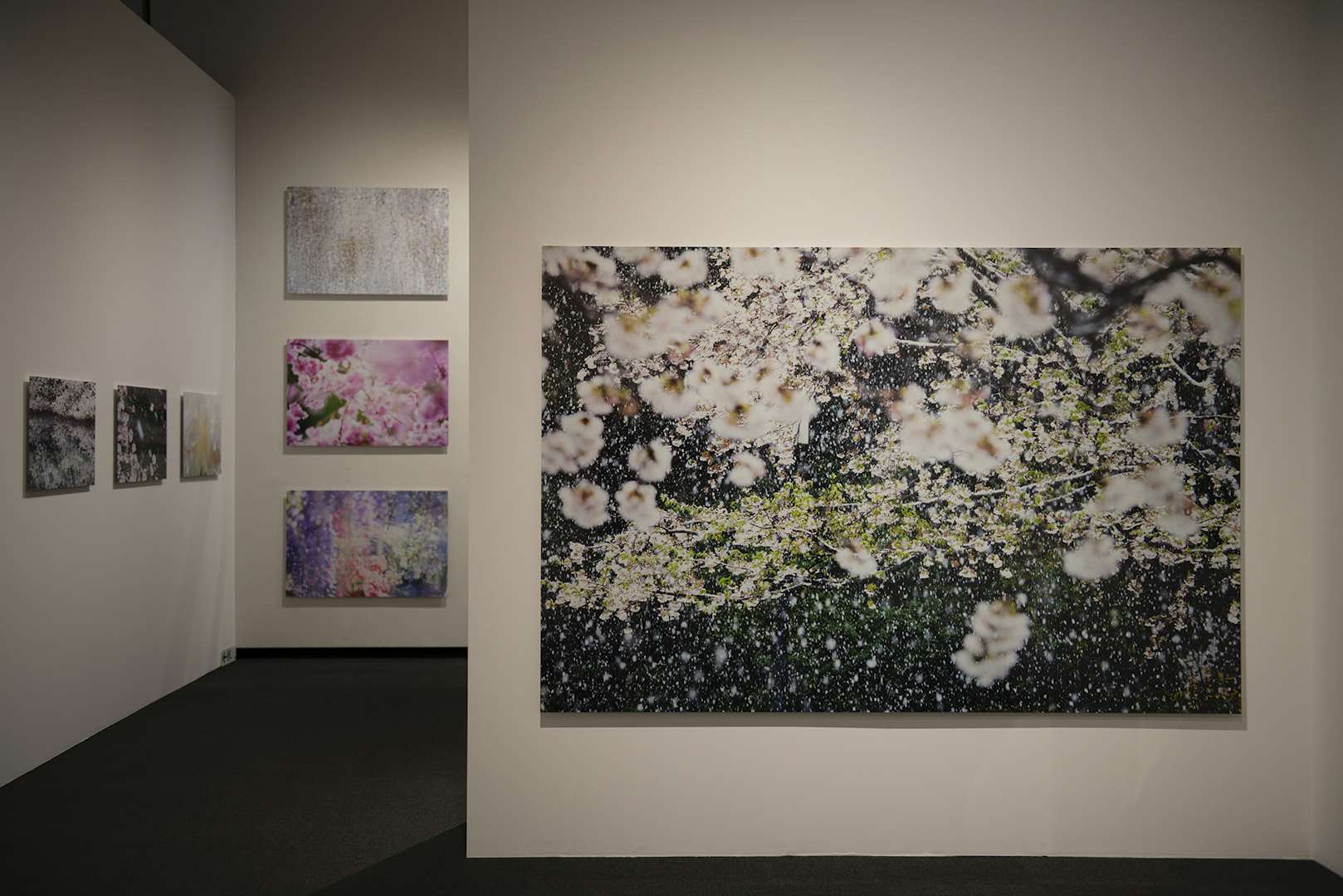

──プロローグを抜けると、桜の花の展示で本編がスタートします。毎年桜を撮り続けているそうですが、今年の桜はどうでしたか。

今年はゆっくり撮れましたね。毎年春には映画の仕事が入っていることが多く、ちょっとした隙間を見つけて慌しく花の撮影に出かけているんですが、今年は映画の撮影がなかったんです。新宿御苑も10日間で7〜8回のペースで行けましたし、そうするなかで、同じ瞬間はないんだということを体感しました。同じ場所に何度も行けたので、すぐに光は変化するし、今日はここが満開だなとか、こんなに桜吹雪なんだとか、一期一会であることを感じながら撮影できました。

毎年同じ桜を撮っていても、そこに自分が映り込むので写真は毎年違います。今年は良かったですね。美しい世界を収めたい気持ちも強かったし、去年の写真は暗かったけど今年は前を向いていたというか。「もののあはれ」がキーワードだったことに自分でも気づけました。この状況がいつか終わってしまうことがわかっているから、瞬間が光り輝いていて、瞬間の素晴らしさを感じることができる。桜のあとにも生花を撮影した作品が続くのですが、半分ぐらいは前の展示から今年撮影したものに差し替えています。

──次の展示室は、強烈な色彩の花の写真に囲まれた空間です。

墓地に手向けられた造花など人工的につくられた花をまとめました。南国の墓地で撮ったものもたくさんあるんですが、すごく暑いことが多かったりもして、境目にいる気がするんですよね。墓地で寝転がって撮っていると、死者が隣にいて、そことの境界線が曖昧になっていくような感覚になることがあって。それを少しでも追体験してもらえればと思い圧倒的な、吸い込まれるような空間にしました。

造花も死者に手向けられた花で、枯れないで永遠に咲いていてほしいという思いが込められているんだと思うんです。それを考えたときに、生花よりも力強く、青空に溶け込むような暴力的なまでの鮮やかな色彩をファインダーから覗いていると、本当に吸い込まれるようでちょっと揺らぐんですよ。溶け込んでしまうような感覚があるので、それを空間で再現しました。

──女優などを撮影した女性のポートレートと蜷川さんのセルフポートレートが続きます。

女性のポートレートのシリーズは、仕事で撮影したときの未使用カットなどもすべてチェックして選びました。本人の芯の部分が写っているものを選んだのですが、これは相性もタイミングもあるので、付き合いの長い相手であればそれができるかというとそうでもないんです。ただ、「今日届いたな」「捕まえられたな」というのは撮っている最中に体感としてあって、それは撮られている側も多分わかるんですよ。お互いが奥深いところで手をつなげたな、と思える瞬間があって、言葉にするわけではないですけど、そういうときには良い写真になりますね。

セルフポートレートはデビュー作でもあるんですが、それからしばらく撮っていない時期があったんです。でも、映画など大きな仕事をするようになって、自分を捕まえきれなくなる瞬間に撮るようになりました。スタッフの多い仕事や、取材を立て続けに受けているときは自分が「蜷川実花」のイメージに持っていかれてしまうので、ひとりになって、三脚を立てたりして撮影します。映画『ヘルター・スケルター』(2012)のあたりに撮ったものと、今年のもので構成しているのですが、表情にも10年の変化が見えるんだなと感じましたね。

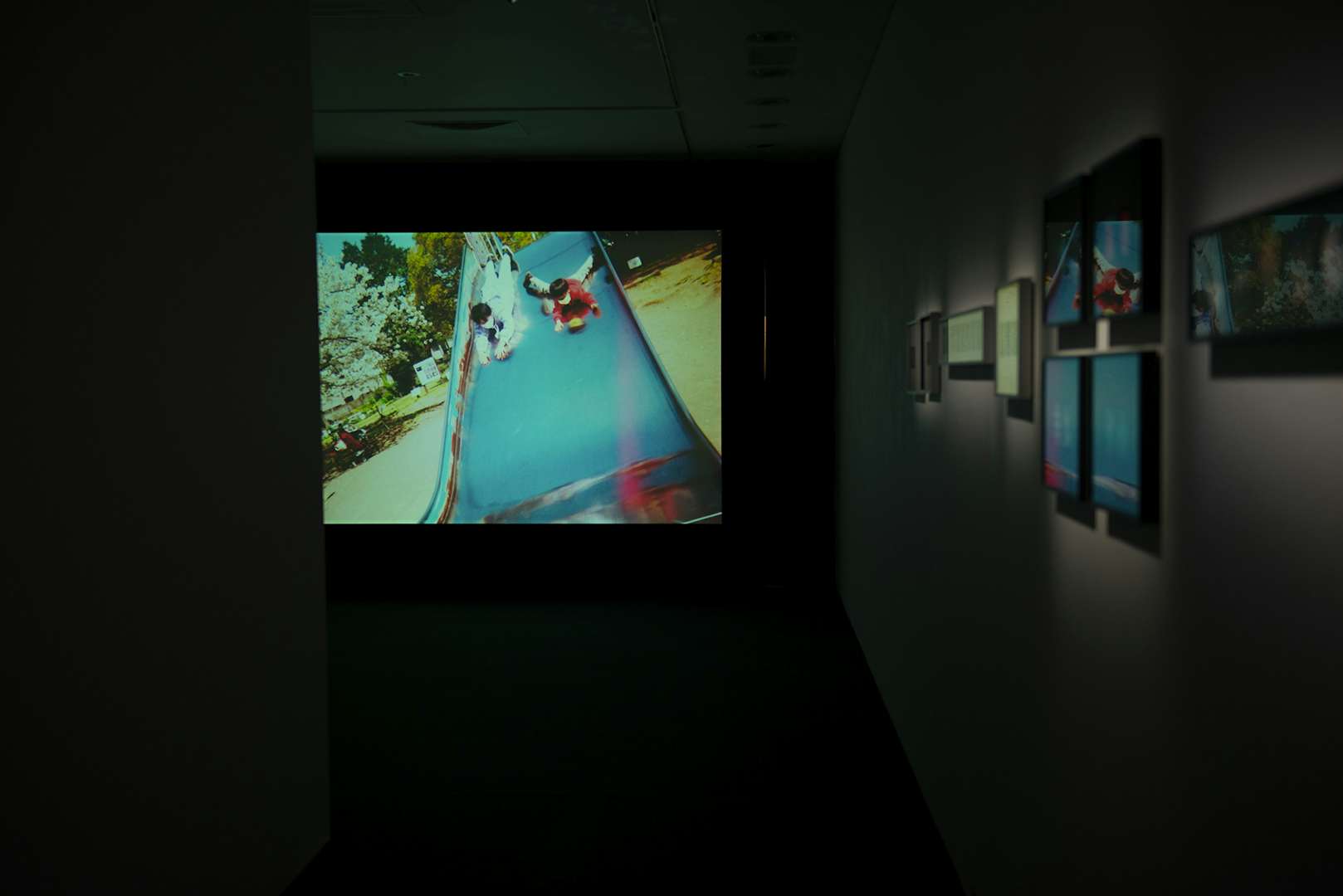

──次が「Go Journal」のシリーズです。パラアスリートをファッション撮影したクールな写真ですが、撮影の経緯をお聞かせください。

4〜5年前に、パラリンピックサポートセンターからパラリンピアンを撮ってもらえませんかという依頼がきたんですね。パラサポセンターで展示してほしいと。もちろんすごくやりたいと思ったんですが、どうせならパラスポーツに興味のある人だけではなく、普通にファッション誌を読んでいる人の目に留まったり、興味がない人にまで広げることが私の使命だと思ったので、媒体を探しました。

なかなか話がうまく進まなくて、でも、私は彼らのカッコよさを見せたかった。だとしたら、フリーペーパーをつくろうと。一度見たら大事に取っておきたくなるようなインパクトがあるものをつくろうと、志を同じくするスタッフを集めてつくり始めました。

──パラリンピックで注目度が大きく変わりましたね。

男子バスケットボールの鳥海連志選手を2年前ほどに撮ったんですけど、すごくカッコいいし素敵な子だから、女の子たちが彼みたいな男の子に夢中になったらいいなと思って撮っていたんです。本当にパラリンピックで人気が出ましたね。バスケットが銀メダルを取る頃には、鳥海選手を撮った号はすごく注文が来たと聞きました。

──色鮮やかなライティングは蜷川さんらしくありますが、セットはつくり込まず、光と色とアスリートというシンプルな構成が、アスリートの魅力と写真の強さを際立たせていると感じられます。

彼らの魅力と真っ向勝負したいと思ったし、どうやってシンプルに引き出せるかというのがひとつのチャレンジでした。自分が魅力を感じた被写体なわけですし、そもそもフリーペーパーは良くなければ誰も手に取らない。ゴミになってしまうようなものをつくるなんて意味がないので、自己満足に終わらないためのクオリティにはこだわりましたね。

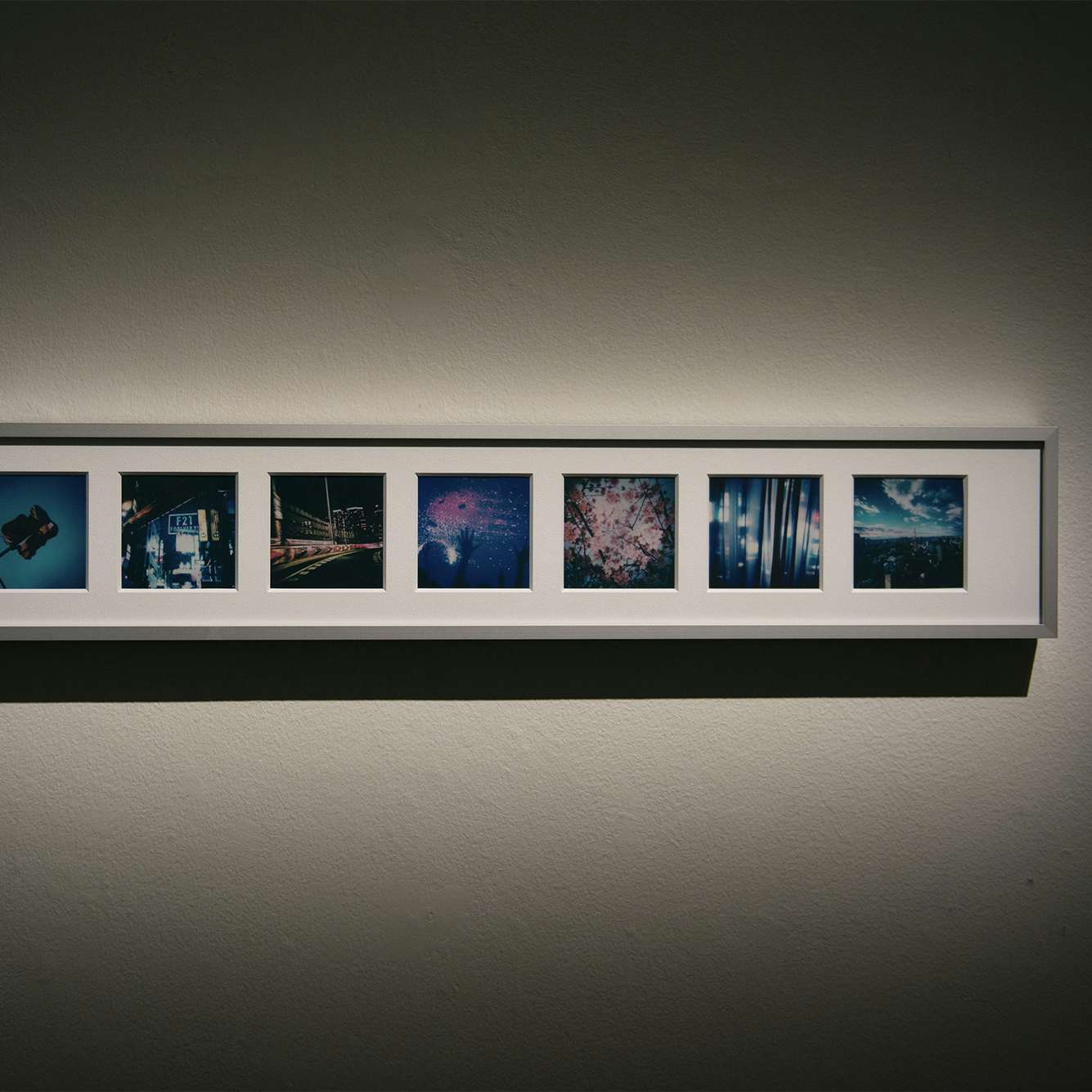

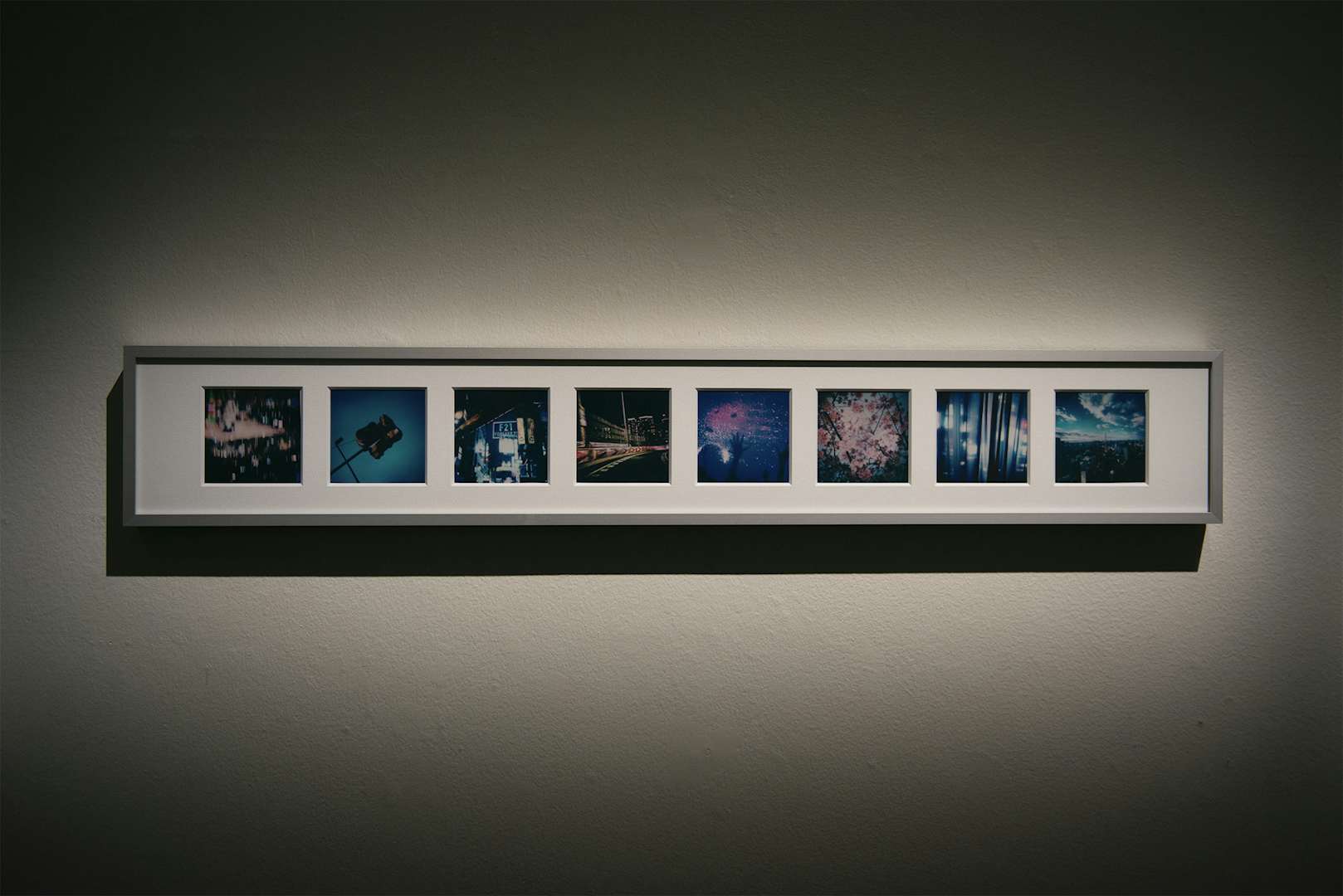

──ライティングなどきっちりつくり込んだ作品から、次はスナップです。生まれ育った東京を見つめ直すような感覚で、数年前から撮り始めたそうですね。

コロナ禍の前から撮り始めて、続けていたら本当に世界の輪郭が揺らぐような時期に入っていました。どこが現実なのか、そこには蜃気楼があってその残像なんじゃないか、みたいな感覚が生まれたので、それを写し取りたいと思って撮影を続けました。スナップってカメラ1台でそこにあるものを撮るだけじゃないですか。その行為が影響して呼び起こすのか、彼岸への入り口みたいなのに立ち会ってしまう瞬間があったり、異世界とすれ違う瞬間があったんですよね。そういう瞬間を東京で押さえたい気持ちはありました。

──スマホで撮った写真もたくさんあるんですよね。

もともと撮影と生活は切り離していたんですが、スマホがあることでついにその境界が決壊してしまいました(笑)。写真を撮る行為って、いろいろなことに気づくことだと思うんですよ。SNSがわかりやすいですけど、何か面白いことないかなって探し始めるじゃないですか。そうすると、通常モードでは見えていなかったものが見えてきたり、聞こえていなかったメロディが聞こえてきたりするんです。日々手からこぼれ落ちていた面白いものをキャッチできるようになるというか。それを東京のシリーズで感じています。

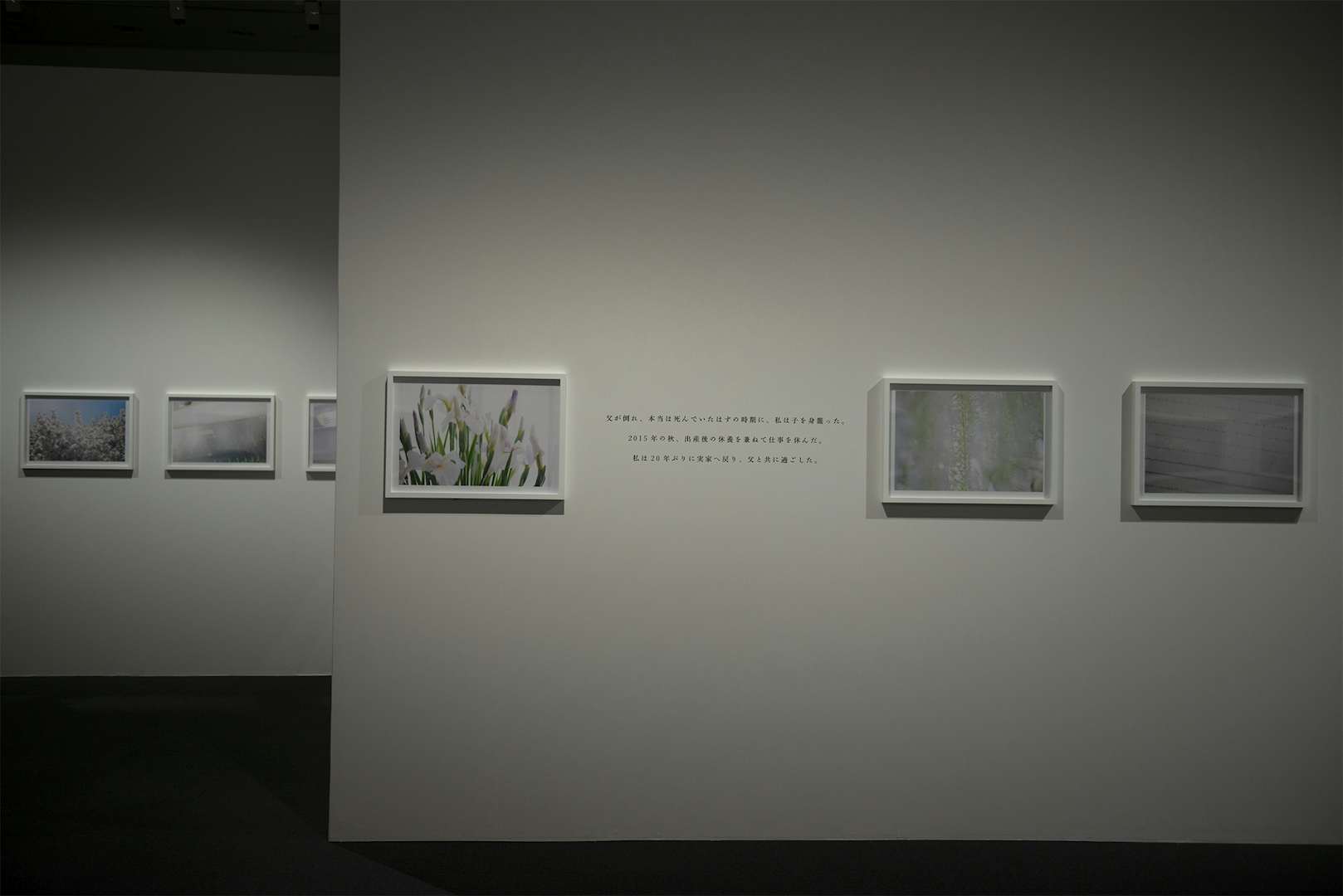

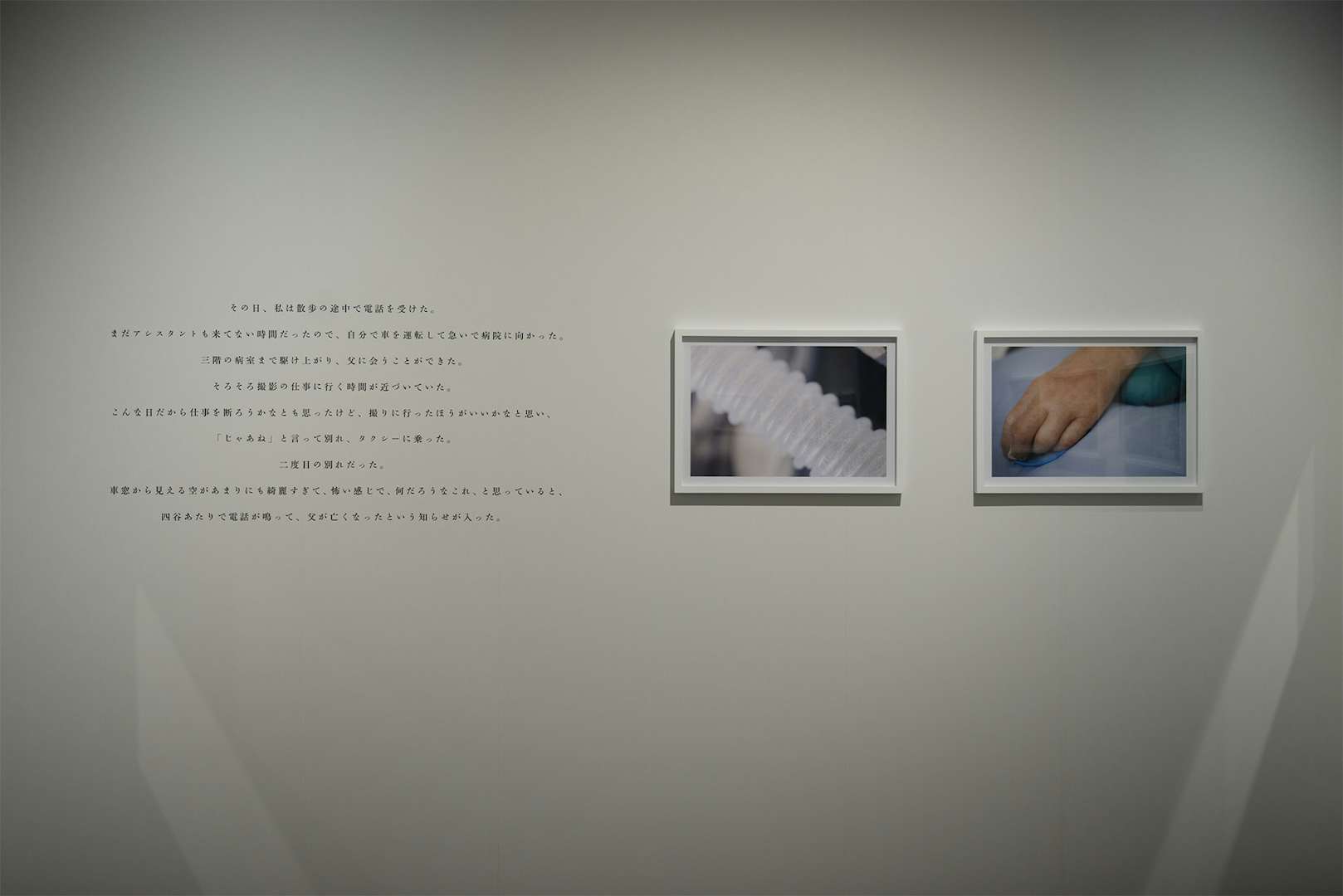

──暗い展示室から一転し、白い画面が印象的な「うつくしい日々」のシリーズです。お父さまの蜷川幸雄さんが亡くなるまでの1年半で撮りためた、実花さんの心象風景のような美しい作品にテキストが添えられています。

インタビューの冒頭で、この数年でいろいろと変わったんですよって話しましたよね。そのスタート地点がこのシリーズだった気がします。父の具合が悪くなって、発表する気もなく自分を保つために撮り始めたんです。毎日病院には通っていたんですけど、やはりどんどん父が死に向かっているのがわかるから、それがしんどくて撮らずにいられなかったような写真です。

私の家から半径1キロくらいの散歩道と病院で撮ったものだけなんですが、いつもの世界がこんなに美しく見えるんだと思えて、病室にいるから外を歩けない父の目と同化するような気持ちでシャッターを切っていました。そこに自分の心情が重なり、後から見返したら作為的なもののないシンプルな写真ばかりで、自分にとって大事なものが写っていると思い1年後に本にしたのが「うつくしい日々」です。

──そして展示の最後に、カオスが待っています。

「うつくしい日々」で展示が終わったら、展覧会としてすごく美しいですよね。「蜷川実花も色の表現だけじゃなかったんだ」みたいな感じで帰っていただけると思うんですけど、それだけじゃないんでね(笑)。もうちょっと世界は雑多だし、素敵なことだけじゃない世界を私たちはどうやって生きていくか、というのをテーマにしてずっと制作してきたので、それを最後に体感してもらいたいと思って、いろんなものを自宅から持ってきました。デスクもソファもすべて実際に使っているものです。そこに映像も7〜8本つくって、映画のセットのチームに花で演出してもらって、フルスイングでやらかしたのがこの空間です(笑)。

──蜷川実花の演出世界を体感し、心象風景に共感したくなる見応えのある展示でした。

夏に感染の拡大で美術館が閉まっちゃうんじゃないかという時期もありましたが、準備していたのにライブがなくなったミュージシャンや、舞台がなくなった役者の人の話なども聞いていたので、展覧会ができる可能性のある私は120パーセントで準備するしかないと思って腹を括ってやりました。こういう時期だからこそ、開けるからには絶対に良いものにしなくちゃいけない、という思いは強かったかもしれません。

──会期中には、OIL by 美術手帖ギャラリーでも個展が行われます。最後に、その展示プランをお聞かせください。

花の作品を多く展示します。撮ってから時間は経っているけど額装するのが初で、人に見ていただくのが初めてという作品も結構たくさんあります。最初に「もののあはれ」の話をしたように、いまの素晴らしさが儚いもので、だからこそそれを美しいと思うのと同じ気持ちで日々花も撮っているので、作品からそんなことを感じていただけたらうれしいですね。私も好きなアーティストの作品をいくつか持っていますが、自分の気分や体調によって作品から受け取れるものって毎日違って、一緒に暮らすのってすごく面白いことなので、ぜひ作品と一緒に暮らす経験をしていただきたいですね。