日本写真史において唯一無二の存在。キュレーターとめぐる、安井仲治の20年ぶりの展覧会

日本の写真史において傑出した存在であった安井仲治(1903〜1942)。その回顧展が兵庫県立美術館で開催される(会期:12月16日~2024年2月12日)。10代でカメラと出会い、20代半ばに関西の写真シーンで一目置かれるも、38歳の若さで病没した安井。旺盛な創作意欲をもって極めて多くの写真の技法、スタイルに取り組んだこの作家の見どころについて、兵庫県立美術館学芸員・小林公が語る。

土門拳や森山大道も評価する写真家

安井仲治は1903年に大阪生まれました。1942年にわずか38歳で亡くなったアマチュア写真家です。アマチュア写真家といっても、当時、報道カメラマンや街の写真館の店主以外に写真で生計を立てている人はおらず、現在のアマチュア写真家の意味合いとは若干異なることは考慮しておくべきでしょう。

当時、写真やカメラの愛好家たちは、団体をつくって技術の研鑽や情報交換を行っていました。安井は10代のころから写真に親しみ、大阪の名門であった浪華写真倶楽部で注目される存在となります。さらに、そこから銀鈴社というグループを友人たちとつくり、積極的に発表していきます。

戦前に亡くなってしまったこともあり、安井の仕事が戦後に振り返られる機会は多くありませんでした。空襲で代表作のプリントやネガフィルムが失われてしまったことも大きかったと思います。しかし、土門拳や森山大道ほか、錚々たる写真家たちが彼の仕事を評価したこともあって、その存在は現在では広く知られるようになっています。

兵庫県立美術館は、前身である兵庫県立近代美術館であった1980年代から安井仲治をはじめとする戦前の西日本で活躍した写真家たちの研究に継続的に取り組んできました。実際、所蔵品に関する海外からの問い合わせで多いのは、具体美術協会と並んで安井仲治なのです。そんな、兵庫県立美術館のコレクションの核である安井の展覧会が開催されるのは非常にうれしいことです。本展に出品されるオリジナルプリントのほぼすべてが兵庫県立美術館の寄託品です。

2004年に渋谷区立松濤美術館「生誕百年 安井仲治」展が開催されて以来、安井の作品をまとめて見る機会はありませでした。約20年ぶりの展覧会は、近年の調査の成果も踏まえながら、安井自らがプリントしたヴィンテージプリント141点とモダンプリント64点の合計205点で構成されます。

ブロムオイル、トリミング……多岐にわたる作風、技法

展覧会は年代順に5章で構成しています。安井は本当に多岐にわたる作風で、テーマ別の展示だとなかなか全貌を掴むことができません。第1章は1920年代、彼の初期作品を追っていきます。商家に生まれた安井は、商業高校在学中からカメラを与えられ、卒業後は実家で働きながら写真を続けていました。

1920年代当時、「芸術写真」と総称される絵画に近い風合いをもたせた写真が流行でした。当時の安井も様々な技法を駆使してこうした傾向の作品を制作しています。《分離派の建築と其周囲》は、安井が第一次世界大戦終結を記念して東京の上野公園で開催された平和記念東京博覧会を訪れたときの写真です。背後にあるアーチが印象的な建物は堀口捨己が設計した分離派建築のパビリオンです。当初の安井はこの作品のように安定した構図で絵をつくり込んでいるのですが、だんだんと動きが出てきます。

安井は様々なプリント技法を駆使していました。《クレインノヒビキ》は、油性の顔料で描画するブロムオイルという技法を使用しています。特殊な薬品で処理した印画紙にインクをのせていくことで、思い描いていた像に近づけやすくなるのです。この写真の場合は、画面の大半を占める巨大な船のどっしりとした質感がより強く出ています。小舟を操る人がぼんやりと写し込まれていることでスケール感も際立つ。ブロムオイルは芸術写真が流行したこの時期に多くの写真家が用いた技法ですが、安井は流行が終わったあとも時々粘り強くブロムオイルの技法を使っています。

安井は視点も独特でした。彼が暮らしていた大阪は産業都市として発展している時期でもありました。都市の近代化はポジティブな出来事ではありますが、いっぽうで環境問題などのネガティブな面があることは現在も当時も変わりません。安井はその両面が現れている河口や港湾部の光景を撮影しました。

《猿廻しの図》も彼の独特な観察眼がわかる作品です。猿や猿回しの芸人がモチーフというよりも、彼らを見る子供たち、その後ろにいる大人、立場が違う人物たちの視線が交錯する様子にレンズは向けられています。なにかを「見る」という行為を安井は冷静に見つめている。初期の代表作のひとつです。

ちなみに、こちらの作品は今回の展覧会のためにプリントしたモダンプリントです。写真はプリントされた時期などによって呼び方が変わります。写真家自身が撮影後時間をおかずにプリントした写真を「ヴィンテージプリント」、時間が経ってから、あるいは写真家が亡くなってからプリントされた写真を「モダンプリント」と呼びます。本展では、ヴィンテージプリント141点に加え、この展覧会のためにプリントした23点を含むモダンプリント64点を展示しています。

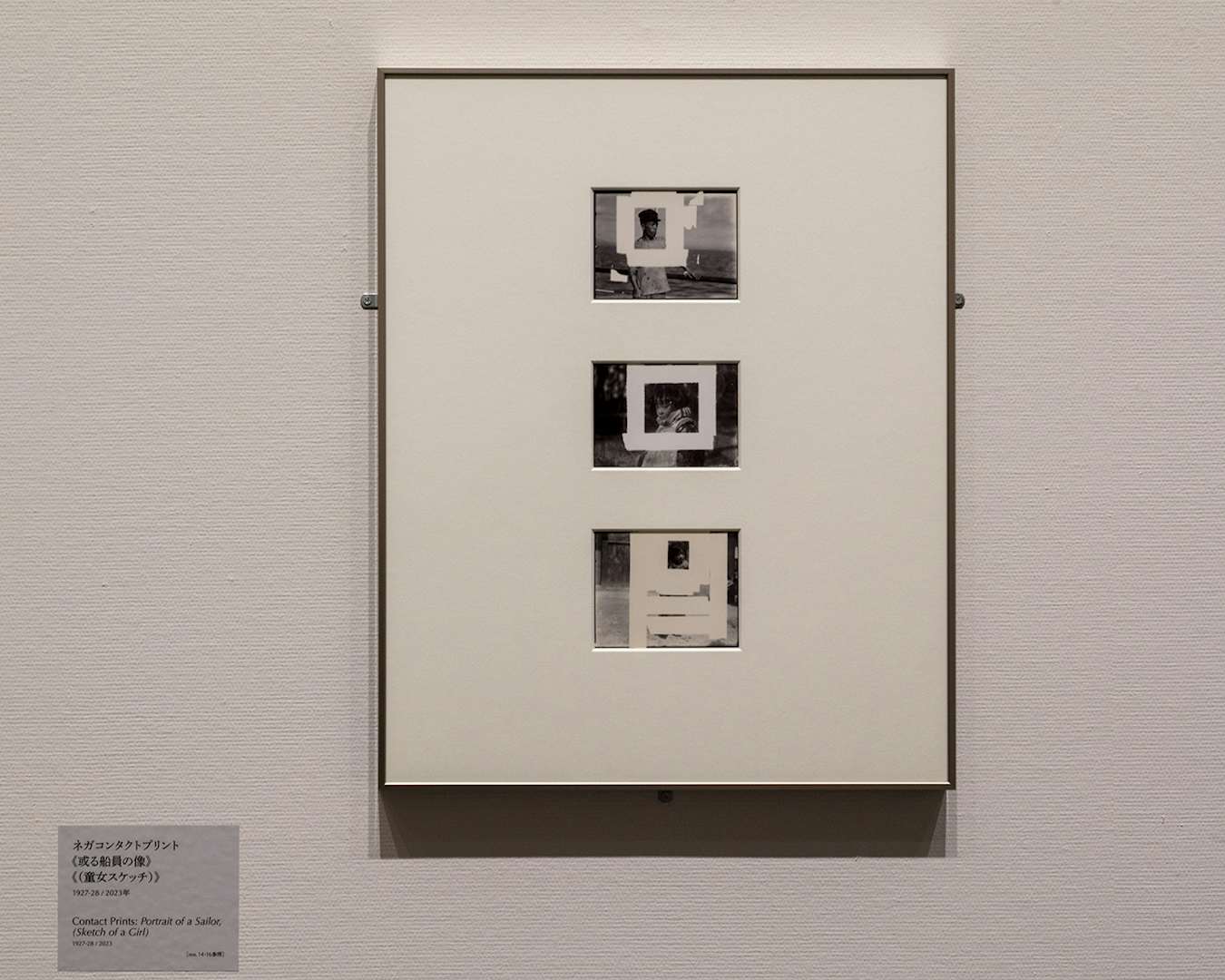

構図や技法、視点はもちろんですが、大胆なトリミングも安井の魅力のひとつです。当時のカメラはズームができませんので、対象をクローズアップするには、レンズを変える以外には近づくかトリミングするしかありません。安井の場合、積極的にネガの一部を抜き出すようにトリミングして作品に仕上げています。2004年に渋谷区立松濤美術館で開催された回顧展の際、写真評論家の福島辰夫さんが制作したコンタクトプリントが丹念に調査されたのですが、その調査から安井が撮影した写真を緻密にトリミングしていたことが判明しています。《或る船員の像》は半身像の写真から頭部だけを切り出している。ネガに直接テープを貼り付けてトリミングしています。見て、撮って、そこから編集した作品なんですね。自分の見たもの、体感したイメージの本質を研ぎ出しているんです。

安井仲治、キャリアのピークへ

1930年代は、安井はもちろんですが、日本の写真界全体が豊かで熱を帯びた時代でした。展覧会ではこの30年代を3つの章に分けて紹介していきます。彼は1927年に仲間たちと銀鈴社という写真団体を立ち上げ、精力的に活動していきます。当時、写真家だけでなく芸術家たちは作品を発表する場が限られていたので団体を組んで活動する必要があったんですね。たんなる趣味の粋を超えていた活動でした。

そして、1931年に「独逸国際移動写真展」という、バウハウスやシュルレアリスムなど当時の前衛的な写真を集めた展覧会が東京や大阪で開催されます。この展覧会は各地に大きな衝撃をもたらし、日本の写真界は「芸術写真」から「新興写真」と呼ばれるスタイルへと流行が移行していきます。せっかくカメラという機械を使ってイメージを定着させているのだから、従来の絵画とは違う写真独自のイメージを追求するほうが大切なのではないか?という考え方ですね。そしてもちろん安井はその流れのなかに身を投じていきます。

第2章は、その流れに影響を受けた実験的作品に取り組む安井を紹介します。《(凝視)》はトリミングし反転させた顔面、重機のワイヤーなど別々に撮ったネガを多重露光でプリントした写真です。見比べると、安井の神経の細やかさがおわかりいただけるかと思います。

2004年の展覧会では、この写真のネガを特定することができなかったのですが、2011年にタカ・イシイギャラリーが安井のポートフォリオを出版する際に、監修者の光田由里さんが膨大なコンタクトプリントとネガを検証して、該当するネガを発見しました。ちなみに安井はネガを5000コマ位、シートで3500枚くらい残しているんですよ。兵庫県立美術館では現在も引き続き安井のネガやプリントの調査を継続しています。

実験的な作品のいっぽうで、1930年代当時としてはすでに時代遅れの感のあったブロムオイルの技法を使って《歌》なども発表しているのが安井の謎めいた部分です。「写真はこうあるべきだ」というドグマから自由な人だったんでしょうね。《歌》に関しては大胆なトリミングがなされ、さらに画面を反転させています。安井がどのように写真に演出を加えていったのかも考えながら見ると非常に面白いと思います。

この展覧会で見ていただきたい作品のひとつに《肌》があります。とても地味な作品ですが、1936年の『アサヒカメラ』の特集「安井仲治傑作集」に掲載された作品のひとつです。この作品は自分も前から知ってはいたものの、「どの辺が傑作たる所以なのか、正直わからないなあ」と思っていたんですよ。けれども、オリジナルのプリントを改めて見てみると、画面中央にこの1本の木の枝が立っています。

画面を見ていくと、多くの人が最初に目がいくのは雪玉でしょうか。そこから光の道に沿って視線を上に上げていくと、かすかに残っているこの木の枝に視線が行く。そのまま視線を上げ続けると、画面上部にまた木の枝があることに気がつきます。そのまま丘の奥に目をやると、先程までは真っ暗に見えていた場所に、木々の姿が細かい階調で描写されていることにも気づく。時間をかけて見ていくと、明暗の調子、構図の的確さの妙がわかってくる。安井はこの細い木の枝が目に止まって「これを写真にしてやろう」と思ったのでしょうか。『アサヒカメラ』の特集は自撰でしたから、安井にとって相当の自信作だったのでしょう。この展覧会がきっかけでその素晴らしさに気づくことができた、思い出深い作品です。

第3章も1930年代の写真です。こちらでは、新興写真やシュルレアリスムなどジャンルではくくりきれない作品、いわば「その他」の作品を取り上げています。ただ、「その他」ではあるのですが、ここに安井の代表作が多く並んでいます。この時期、安井の私生活では弟や妹を相次いで亡くすなど、生死にかかわる出来事が立て続けに起きていたため、命というものを強く意識していたと思われます。

1930年代に安井は「半静物」という独自の表現方法を編み出します。撮影する場所にある静物を組み変える手法です。《公園》は、水道から水が出ている場面を写したものです。安井はそのままでは面白くないということで、近くで草を摘んできて、水道の横に差して撮影しています。

この作為に安井がどの程度の意味を持たせていたのか、そして安井が写真をどのようにとらえていたのかは今後も検討する必要があると思っていますが、「半静物」とは、ある種のパフォーマンス、世界との直接的な関わり合いの記録という側面があったのではないかと考えています。

「半静物」という作為をほどこした写真を撮りながら、いっぽうで安井は街中でスナップ写真も撮影している。こういう写真を撮る人は、普通ならありのままの風景を撮るべきだと言いそうなものですが、安井に関しては「気に入らなければいじってしまってもいいし、そのまま撮影してもいいよ」といった、こだわりが感じられない写真指南もしています。これが安井らしさなのかも知れません。

安井の写真の撮り方は、現代の私たち、とくに若い人たちに近いところがあるように思います。写真が生活の延長にある、撮ることと生きることがイコールになっている。そんな思いを込めて展覧会のサブタイトルを「僕の大切な写真」と、少し情緒的な雰囲気をもつものにしました。安井にとって写真とは、生きているということの実感を得るための切実な行為だったのではないかなと思うのです。

キャリア、突然の終焉へ

第4章ではシュルレアリスムを取り入れた安井の作品を紹介します。1930年代、安井は丹平写真倶楽部という写真クラブにも所属し、指導役を務めていました。このクラブはシュルレアリスムを存分に取り込んで、前衛的な傾向の写真を押し進めた団体です。丹平のメンバーは撮影会で旧制の北野中学を訪れ、そこにあった標本や模型、海岸で見かけた生物などを組み合わせて、演出を交えた作品を残しました。ただ、安井の場合はシュルレアリスムに影響を受けてはいますが、一歩踏み込んだ安井独自の世界をつくりだしていることに注目したいです。

組み合わせるといえば、安井は撮影旅行などもよく行くのですが、現地で何かないかな?と静物や影を組み合わせて《静物》のような作品を撮影することが多かったようです。様々なものを位置を変え、向きを変えバージョンの違う写真を残しています。そのなかで、1枚を選んでいく。このプロセスも非常に興味深いですね。

そして、モニタや印刷ではなく実際のヴィンテージプリントで見ていただきたいのがあります。先程の《肌》ともう一点、第4章で紹介する《(背広)》です。明暗のコントラストが素晴らしい。麻のジャケットの布の重なり方や襞の様子で、影の落ち方や光の透け具合が異なっている。その本当に繊細な光の調子が余すところなくデリケートに表現されています。安井の構図の巧みさはよく知られていますが、写真を焼くプリンターとしての技量も卓越したことを示している作品です。

最後となる第5章は安井の晩年についてです。1937年に日中戦争が始まり、アマチュア写真家たちは活動が制限されていきます。そんななかでも安井は自分の世界を作り続けます。奉仕活動の一環としてとして撮影した写真のなかにも、安井のどこか突き放した視線というか、こう言って良ければ独特のユーモアの感覚もかすかに残されているようです。

こちらは晩年の代表作《流氓ユダヤ》です。1941年の神戸には、杉浦千畝の「命のビザ」によって迫害を逃れてヨーロッパからやってきた多くのユダヤ人が一時的に身を寄せていました。安井は丹平の仲間たちと神戸を訪れ、彼らを撮影しています。ただし、そうしてできあがった写真について安井は、ニュース報道的に撮ったわけではない、あくまで芸術的な表現としての作品なのだという矜持を失うことはありませんでした。

じつは流氓ユダヤの写真に関しては、いろいろなところから図版使用のお願いをいただくのですが、別作家の写真を含めて候補をご提示すると、安井の写真が選ばれることはあまりありません。ひとりの作家の表現にはなっているけれど、歴史的な出来事の「説明」には適さないからかも知れません。安井の作品は特定の事件の記録であることを超えて、困難な環境に生きる人間の姿そのものを象徴的に表現している。独特の陰影が胸を打つ作品です。

安井は腎臓を悪くし、1941年10月に急激に体調を悪化させ、1942年3月に38歳で亡くなってしまいます。最後に誌面で発表したのが京都で撮影した《上賀茂》と《雪月花》の連作でした。ある種の日本回帰的な感覚を示したものと語られることの多いテーマですね。ただ、虚心に向かいあった場合には、そうした単純な日本回帰というだけには収まらない、ある透徹した眼差しが最後まで貫かれていることが実感されるのではないでしょうか。もし、安井が戦後まで生きていたら、日本の写真はまた別の姿を現していたのではないか、そんな想像を時々してしまいます。

第二次世界大戦前に活躍した日本の写真家たちは、国際的な水準に照らしても優れた作品が多く、今後その評価はますます高まっていくはずです。この展覧会に合わせ、兵庫県立美術館では2024年1月13日から4月7日の「コレクション展Ⅲ」において、当館収蔵の写真を展示します。特別展に出品できなかった安井仲治の作品、椎原治および田淵銀芳の「流氓ユダヤ」シリーズ、中山岩太、ハナヤ勘兵衛の作品などを出品予定です。合わせてお楽しみいただければと思います。

安井の作品は、大胆なトリミングを施したり、様々なイメージを組み合わせたり、街中の光景をスナップ的に撮影したり、時には現実の光景を反転させたり、鏡像のようなフィクション的なイメージに注目したりと、驚くほど自由な態度で生み出されています。おそらく安井はカメラのシャッターを押したそのときの感覚、そのときに感じた世界のリアリティを再現するために、様々な工夫が必要だったのでしょう。スマートフォンで写真を撮り、それを加工して、日々の記録としてSNSにアップする。機械は変わりましたが、写真を通じて生きていることを実感する、という意味では、現代の私たちの写真との付き合い方と近い部分もあるのではないでしょうか。そのいっぽうで、安井は命にも代えがたい作品として、1点1点の写真を仕上げることに心血を注ぎました。そんな貴重な多くのオリジナルプリントを今回は特別に展示替えなし、通期で全作品ご覧いただけます。ぜひ美術館で安井の写真を体感していただきたいと思います。