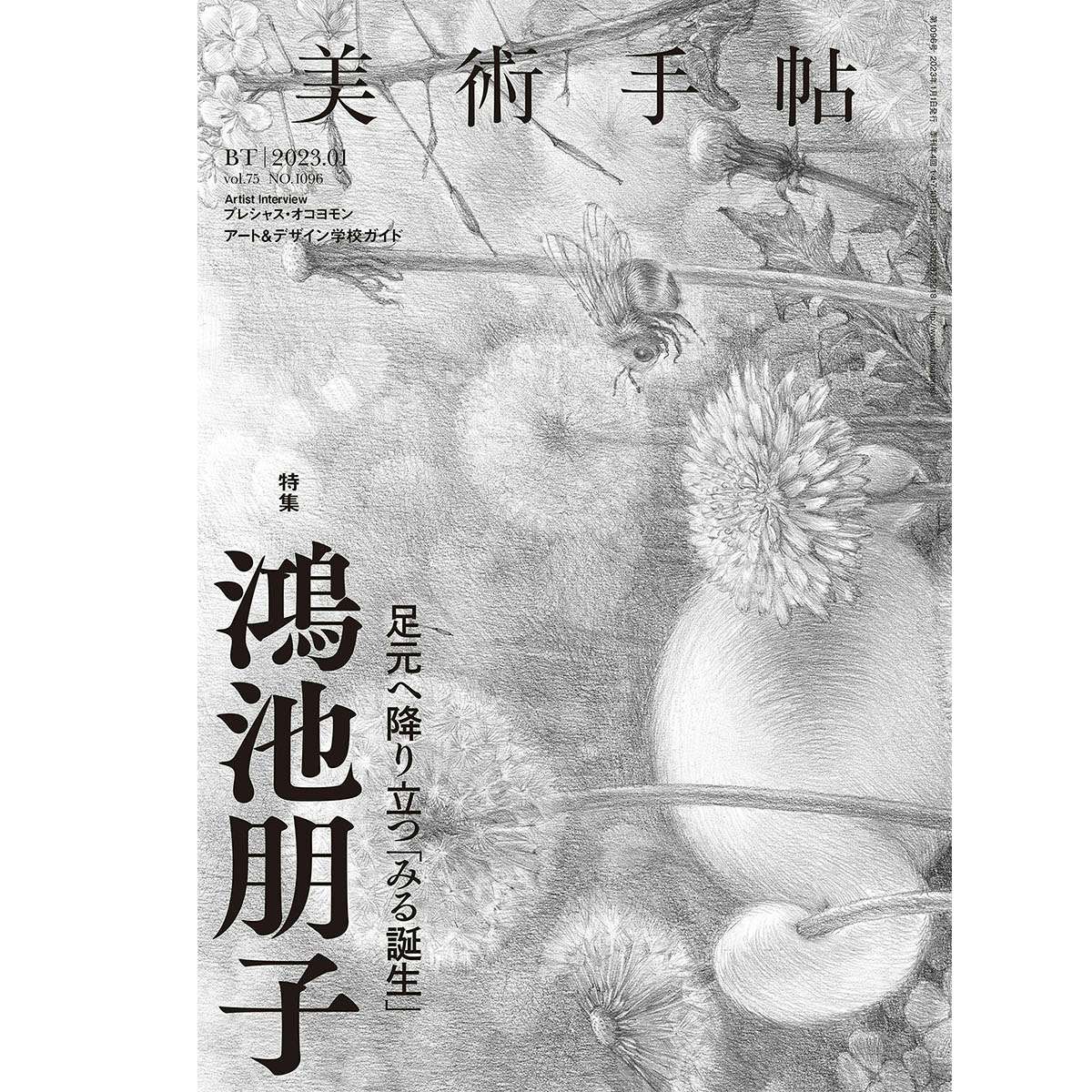

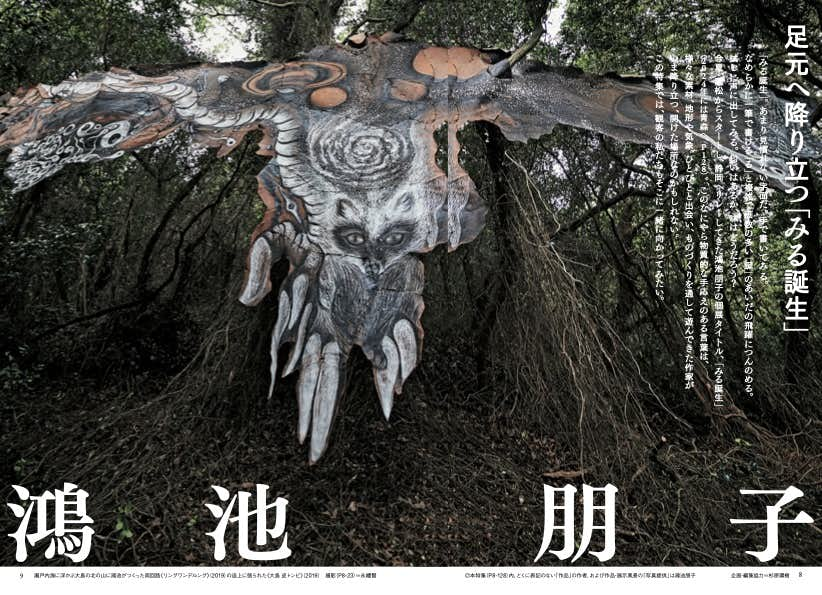

足元へ降り立つ「みる誕生」。『美術手帖』1月号は鴻池朋子特集

『美術手帖』2023年1月号「鴻池朋子」特集が12月7日に発売。場所や天候を巻き込んだサイトスペシフィックな作品や活動を各地で展開し、芸術の根源的問い直しを続けているアーティスト・鴻池朋子の現在に迫る特集となっている。

絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き、おとぎ話研究、考古学、人類学などと協働したプロジェクトから芸術を問い直すアーティスト・鴻池朋子。『美術手帖』2023年1月号では、現在、静岡県立美術館で開催中の「みる誕生 鴻池朋子展」(2023年1月9日まで)を起点に、今日の芸術に対する問題提起と鴻池の表現について掘り下げる。

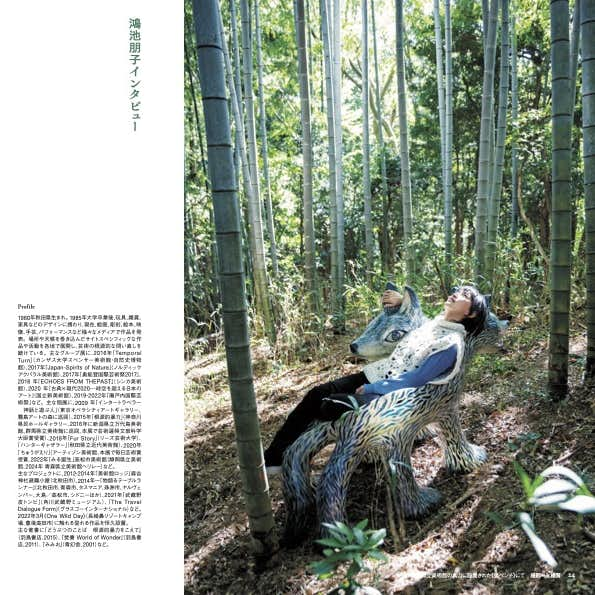

巻頭インタビューでは、高松市美術館を皮切りに3つの美術館をリレーしていく個展「みる誕生」を契機とし、鴻池のこれまでの活動や展覧会をつくる際の試行錯誤、そして本展を通じてアーティストとして生きることについて語られる。

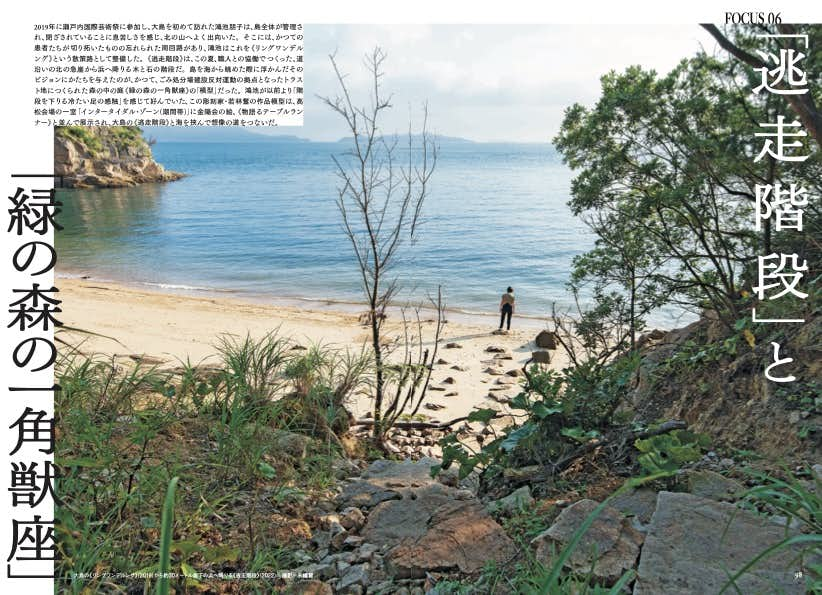

本展と連動して、鴻池の現在の活動を読み解く6つの切り口にフォーカスを当てた記事も掲載。「01 みる誕生会」「02 筆談ダンス」「03 糞土思想とミュージアム」「04 物語るテーブルランナー」「05 大島と金陽会の絵」「06 『逃走階段』と『緑の森の一角獣座』」、それぞれのテーマについて鴻池と関わってきた人々が語るというものだ。

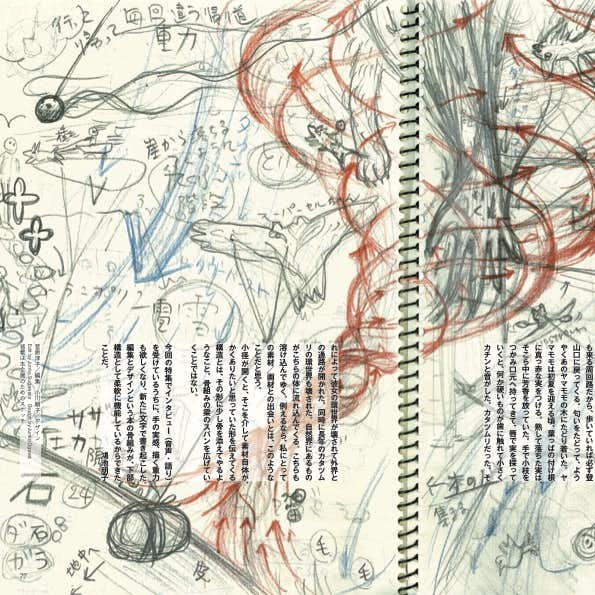

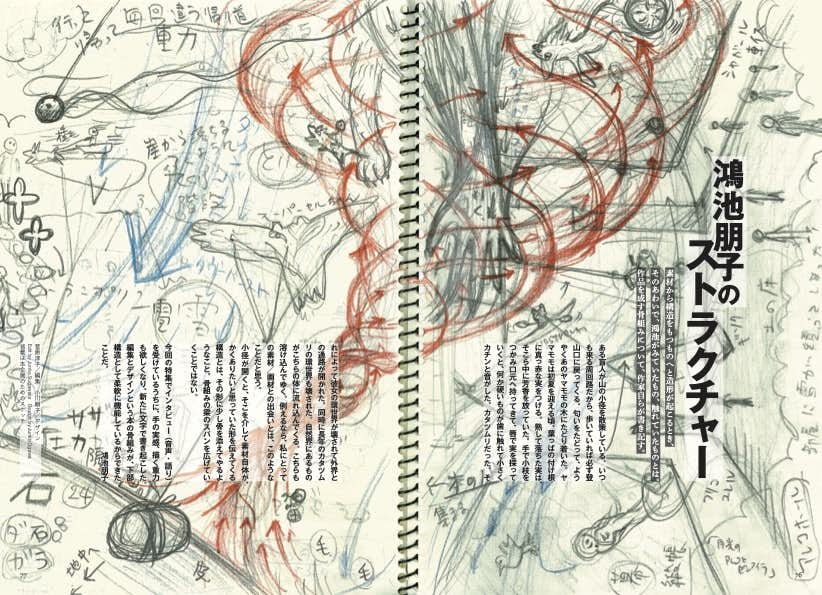

「鴻池朋子のストラクチャー」では、鴻池が長年感じていたという「見る人たち」の素材や作品の構造に対する関心の薄さにたいして、鴻池自ら作品の骨組みについて書き記す。作品制作の過程で鴻池が見たものや感じたものごとに、ふれることのできる内容となっている。

特別企画の池澤夏樹との対談「目でないものでみる 耳でないものできく」では、約1年にわたる新聞連載「ワカタケル」でタッグを組んだ2人の対談が実現。「既存の美術、見る呪縛、近代文明、言葉や文字の拘束から、われわれはどう逃れ、道を歩いていけるのだろうか」をテーマに、身体の感覚を頼りながら、人間界と自然界の境界線から手探りする試みと、その先の風景について会話を交わしている。

ほかにも「岡山芸術交流2022」で巨大なクマのぬいぐるみを水の抜かれた小学校のプールに設置したプレシャス・オコヨモンのロングインタビューや、日系移民2世でカリフォルニアに生まれ、強制抑留キャンプに収容されたアーティスト、ルース・アサワについての沢山遼による論考もお届けする。