「ファッション イン ジャパン 1945-2020 —流行と社会」が開幕。豊富な資料でつなぐ日本のファッション史

東京・六本木の国立新美術館で、日本のファッション史の変遷をたどる大回顧展「ファッション イン ジャパン 1945-2020 —流行と社会」が開幕した。そのハイライトをレポートでお届けする。

東京・六本木の国立新美術館で、日本のファッション史の変遷を75年という長いスパンでたどる大回顧展「ファッション イン ジャパン 1945-2020 —流行と社会」が開幕した。

本展の特徴は、戦後日本を中心とした服飾史を、衣服やアイデアを創造するデザイナーと、衣服を着用する消費者の双方からとらえようとしている点だ。つねに社会との関係のうえに成り立ってきた服飾のダイナミズムを、実際の衣服のみならず、各時代のメディア等も参照しつつ紐解くことを試みる。

「プロローグ」と年代別の8つの章によって構成される同展では歴史的な潮流とともに服飾の歴史を追いかけることができる。序盤で注目したいのは、戦中・戦後の日本の服飾文化をあつかった「プロローグ」と、終戦から50年代までの潮流をたどった第1章、そして60年代をあつかった第2章にいたる流れだ。

日本のファッション史は、70年代の高田賢三のパリコレクションデビューや、80年代以降の川久保玲、山本耀司といった世界的なデザイナーの活躍を中心に語られることが多かった。しかし、本展はこうしたデザイナーが生まれる土壌となった、それ以前の日本のファッション文化の紹介にも注力している。

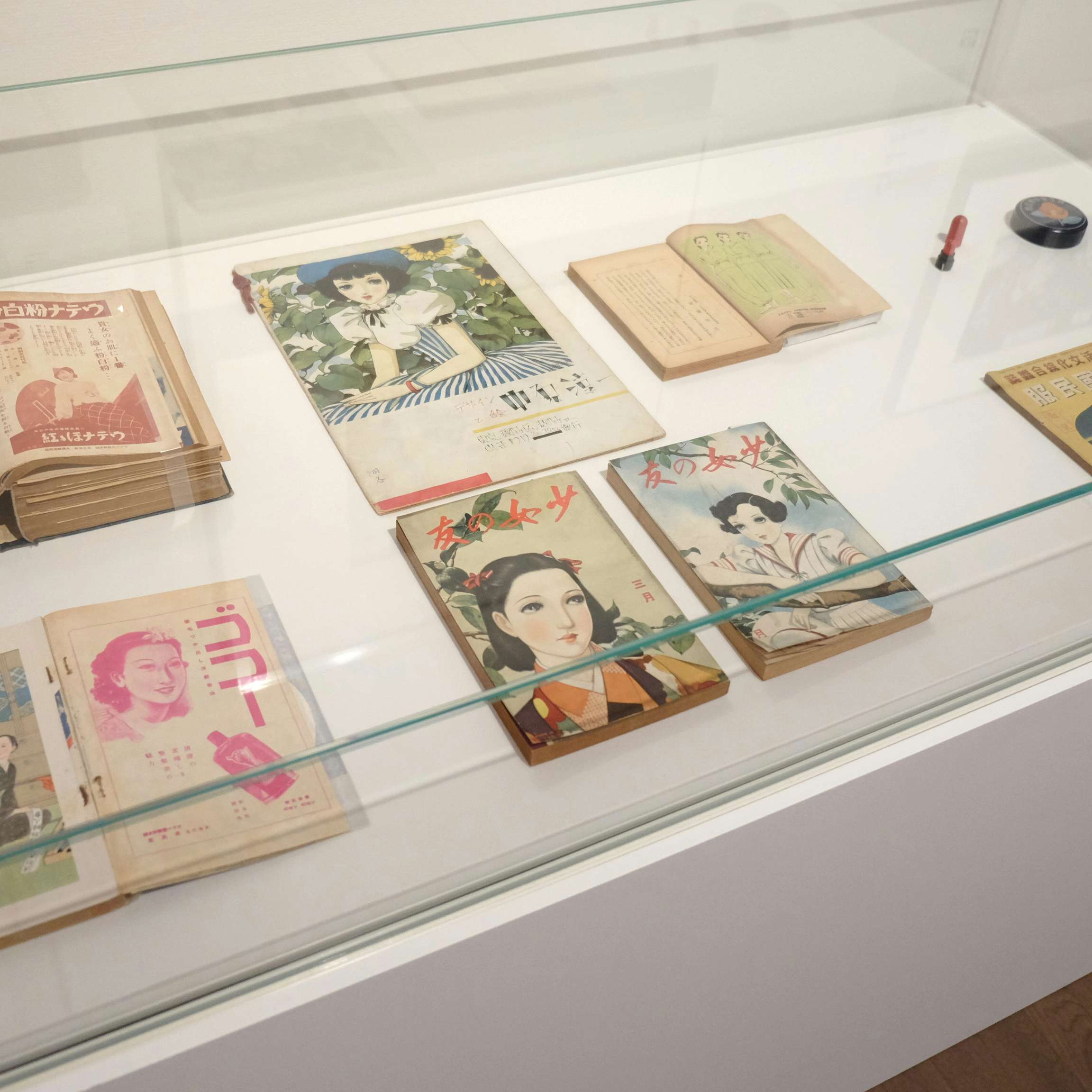

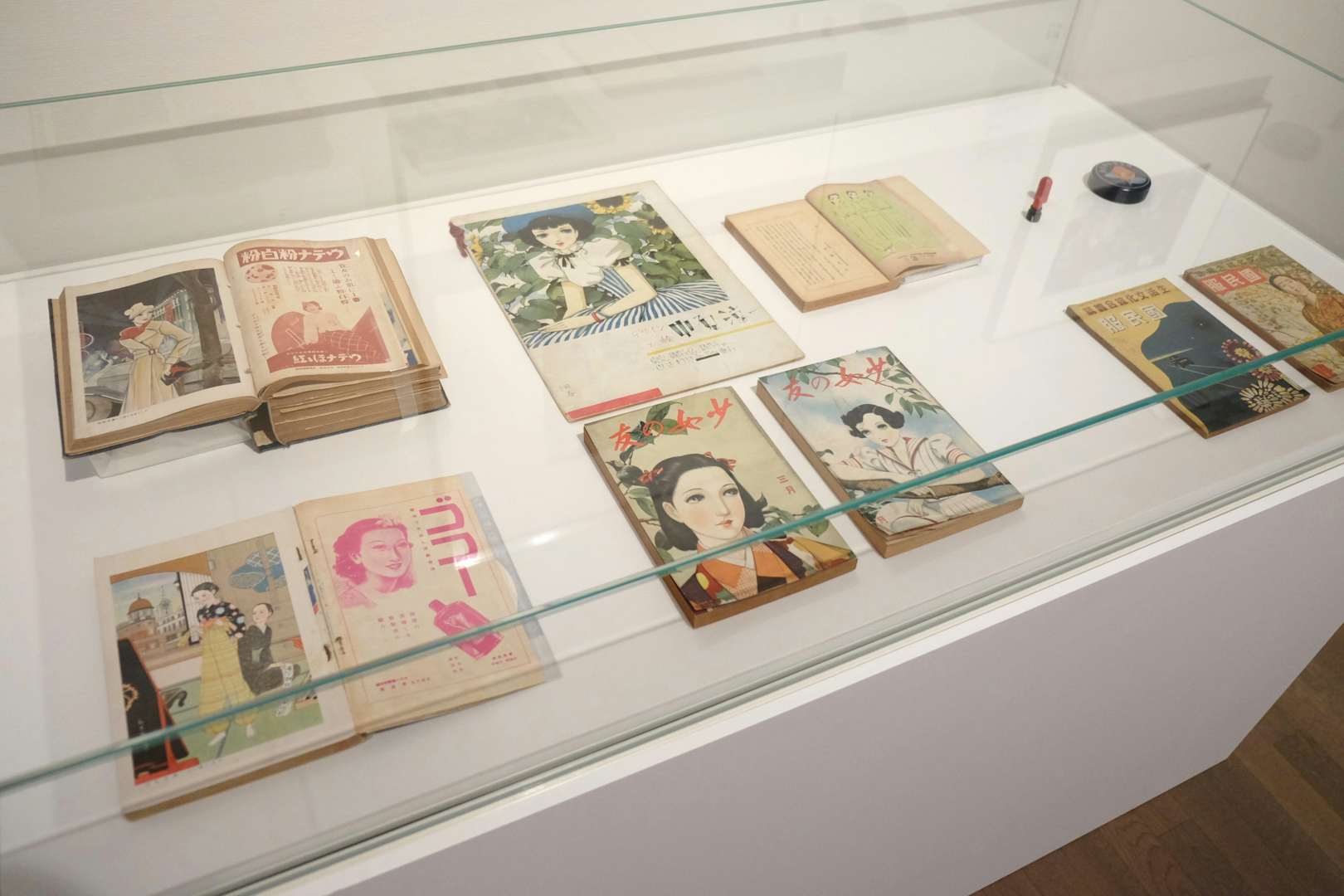

「プロローグ」では、1920年代に新興の中間層が生まれ、規模は小さいながらも戦後につながる消費社会が成立したことに着目。20〜30年代の「モダンガール」と呼ばれた女性たちの様子をとらえた師岡宏次による写真や、パラソルや映写機をもった女性を描いた榎本千花俊による日本画などからは、往時の社会や文化とともにあった服飾のありようが垣間見える。

また、中原淳一が挿絵や表紙に描いた少女像は、現在のファッション誌のようなスタイルや着回しを提案している。戦時色が強まった1940年代にいたっても、中原は自身がデザインした洋服とともにおしゃれを提案し続けていたことがうかがえる。

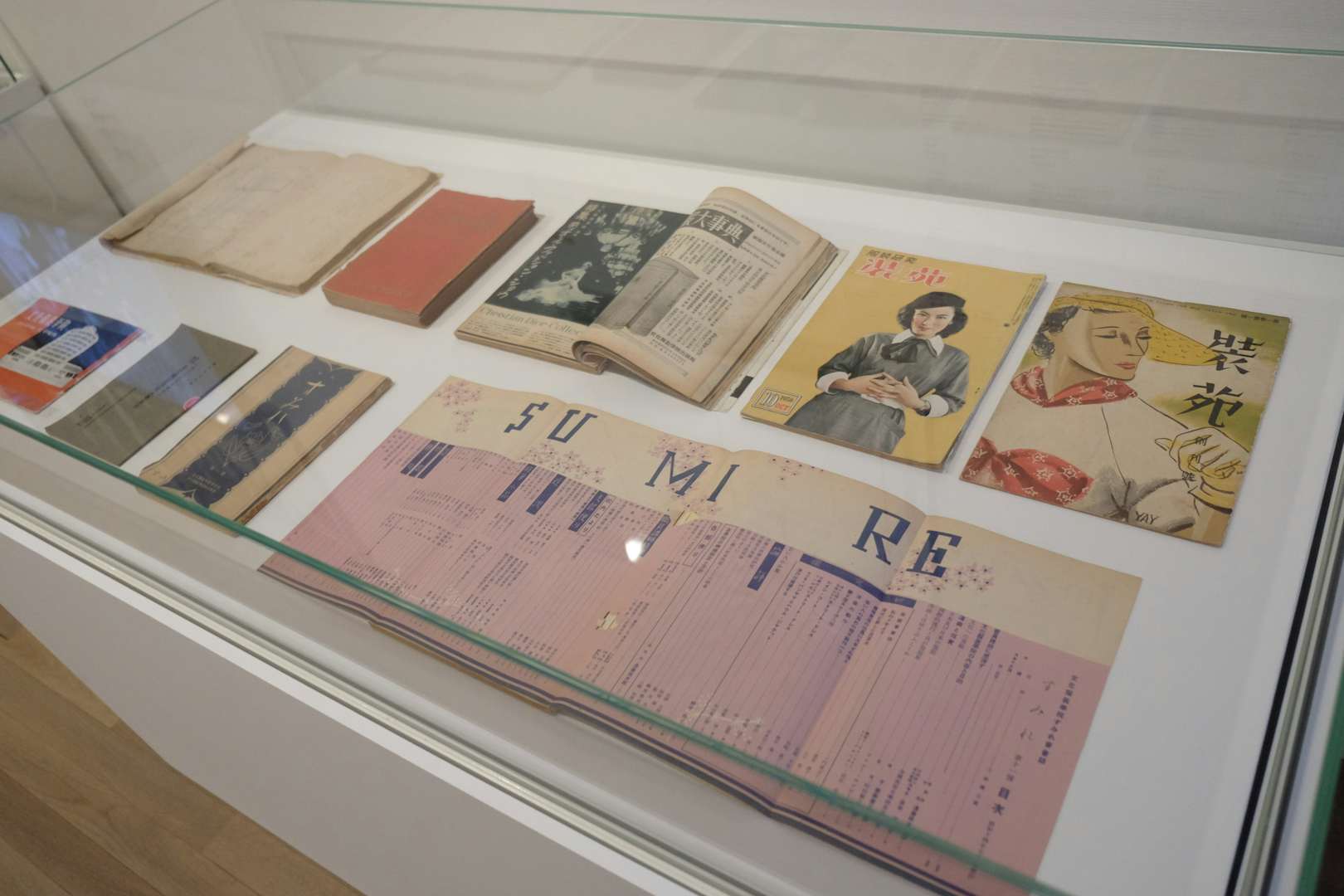

戦時中の「国民服」の文化が、戦後の洋装化を促す契機となったというのも興味深い視点だ。男性に対して提案された「国民服」は日常着として浸透し、洋服と和服を併用する従来のスタイルから、洋服が日常着として定着する契機のひとつにになったという。

いっぽうで、女性向けの「婦人標準服」は浸透せず、銘仙(平織りの絹織物)などでもんぺをつくり着られるのが主流であった。厳しい状況下でも、装う楽しさを求める工夫がなされ、美意識が受け継がれていたことがわかる。

こうした「プロローグ」の展示からは、1945年の敗戦とアメリカの占領によって分断しているかのようにとらえられがちな、戦前戦後の日本の洋装の歴史を、ひとつなぎで考える重要性が改めて感じられる。

第1章、第2章ではそれぞれ50年代、60年代をあつかう。戦後、物資の不足から仕立ての技術を学ぶ女性が洋裁学校に殺到し、洋装ブームが全国に広がった。こうして浸透した洋装文化から、60年代に花開いた若者のファッションや服飾産業の勃興などを俯瞰する。

とくに第1章では、文化服装学院やドレスメーカー女学院を中心とした、洋裁学校のつくりだした潮流に着目したい。ドレスメーカー女学院の創始者である杉野芳子や、田中千代洋裁研究所を設立した田中千代、イトウ衣服研究所の伊東茂平、のちに桑沢デザイン研究所をつくる桑澤洋子らを日本のファッションデザイナーの先駆的存在と位置づけ、その仕事を衣服や資料とともに知ることができる。こうした洋装学校が、やがて次代のデザイナーが生まれる土壌となっていった。

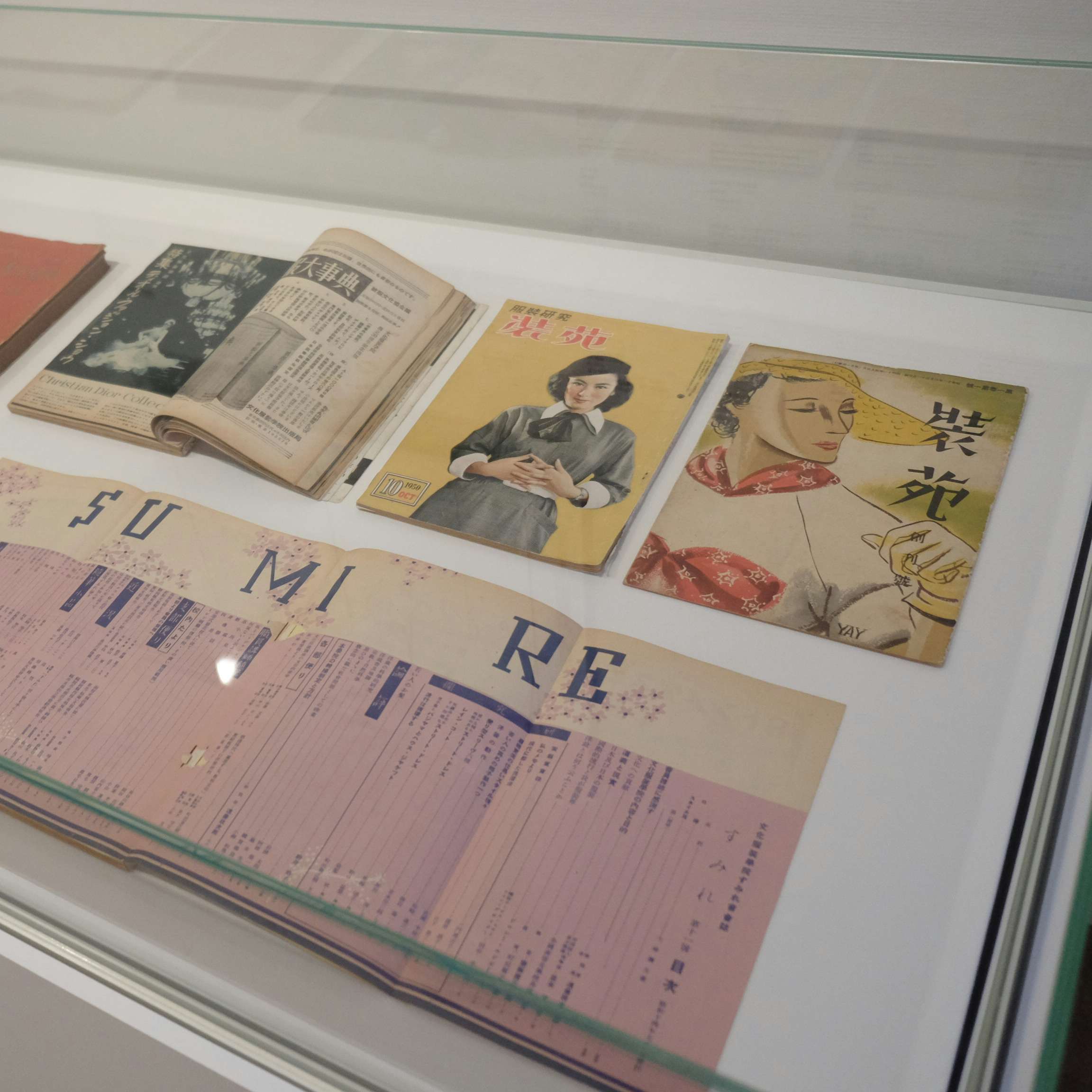

また、ファッショナブルな女性像を描き名を馳せた長沢節のスタイル画も展示。セツ・モードセミナーの設立者としても知られる長沢だが、既製服が出回り始めた時代において、パリの模倣ではない日本発の流行をつくり出そうと、シーズン毎に雑誌『若い女性』に既製服を発表していた。その功績は、あらためて振り返る価値があるといえる。

また、映画衣装の制作で実力を蓄えた森英恵は、1965年にニューヨークで日本の文様や意匠を取り入れたコレクションを発表。当時、粗悪品とされていた日本製の洋服の質の高さを示すとともに、日本の服飾文化の世界における地位向上に貢献した。

70年代を扱う第3章では、日本人デザイナーの世界での活躍とともに、雑誌や広告といったメディアがファッションにおいて重要な位置を占めるようになる様子をたどる。

サイケデリックなスタイルを提案し一世を風靡したコシノジュンコや、70年にパリに自身のブティックを開いた髙田賢三、73年にパリで最初のコレクションを発表した三宅一生、そしてデヴィッド・ボウイの衣装デザインで知られる山本寛斎など、各々のクリエイションをもって世界に進出するデザイナーたちが登場した。

いっぽう、原宿がファッションの街へと変貌したのもこの時代だ。荒牧太郎による「マドモアゼルノンノン」や大川ひとみの「ミルク」は、当時の原宿を代表するブランド。洋服に大きくあしらわれたブランドロゴや、雑誌をはじめとするメディアとのコラボレーションなど、現在にも通底する文化が原宿の地から生まれていたことがわかる。

80年代を取り上げる第4章は、1982年3月にパリで発表し、ファッション界に衝撃を与えた川久保玲によるコム デ ギャルソンのコレクションの紹介を起点に、「DCブランド」と呼ばれるデザイナーの個性を強く打ち出したブランドの隆盛が紹介される。

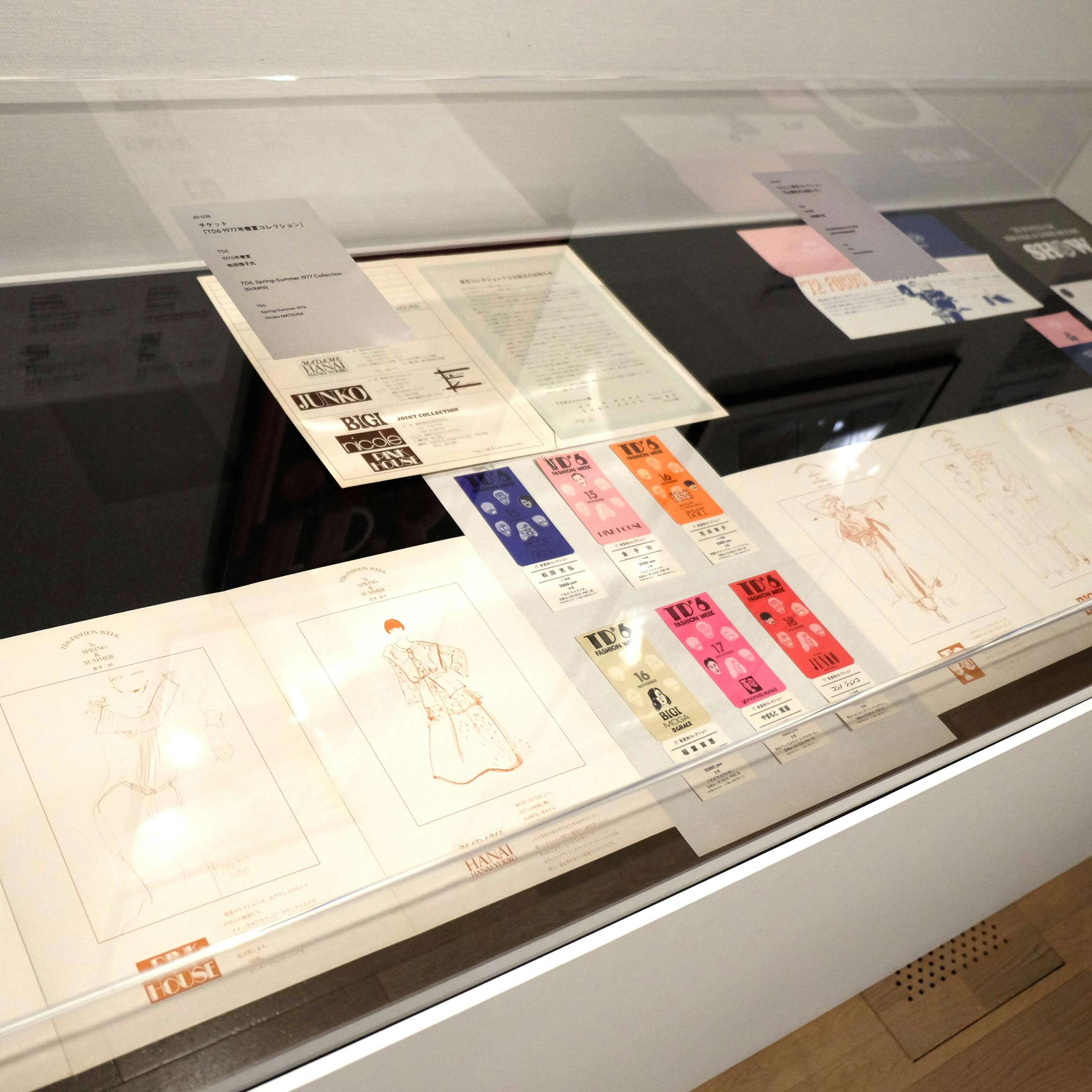

ただ、本展ではその土壌が前章の70年代に育まれていたことにも着目している。1974年に若手デザイナーのコシノジュンコ、「ピンクハウス」の金子功、「ニコル」の松田光弘、「ビギ」の菊池武夫、花井幸子、山本寛斎の6名により、「TD(トップデザイナー)6」が組織された。この組織は、ブランドが各自で実施していたショーを同時期に開催し、パリのような組合を組成することを目指したものだ。78年には山本耀司、川久保玲、コシノヒロコ、吉田ヒロミが参加。この取り組みはやがて、81年より開催される東京コレクションへとつながっていく。80年代のDCブランドの隆盛には、こうした70年代からの動きが前段階にあったことも、同展ではよくわかるようになっている。

第5章では90年代の服飾文化を代表する、ストリートファッションが中心に据えられる。NIGO®によって設立された「A BATHING APE®」や、高橋盾による「UNDER COVER」が、「裏原宿」と呼ばれる原宿裏通りに店舗を構えたこの時代。音楽プロデューサーでもある藤原ヒロシらの交友関係をもとに、従来「DCブランド」とは異なる、新たな「カリスマ」たちによる若者の消費文化が育まれ、洋服だけでなく周辺文化にも大きな影響を与えた。

原宿が個性的なファッションに身をつつむ若者の集まる地となると、それを伝える雑誌も登場する。展示では青木正一によって創刊された『FRUiTS』や『TUNE』といたストリートスナップを中心に構成される雑誌を並べており、当時のファッションの先端を共有するツールとして、紙媒体が重要な役割を担っていたことをいまに伝える。

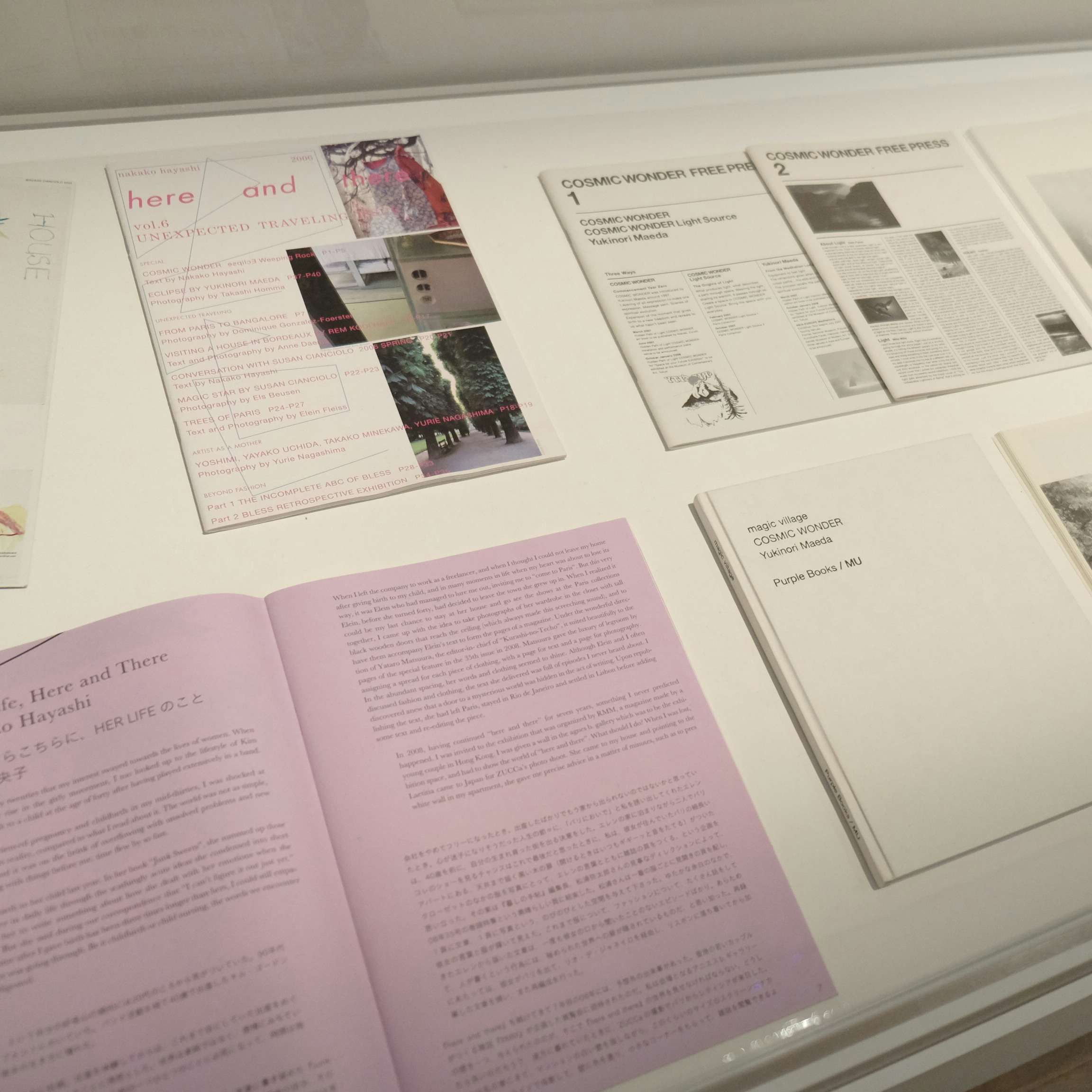

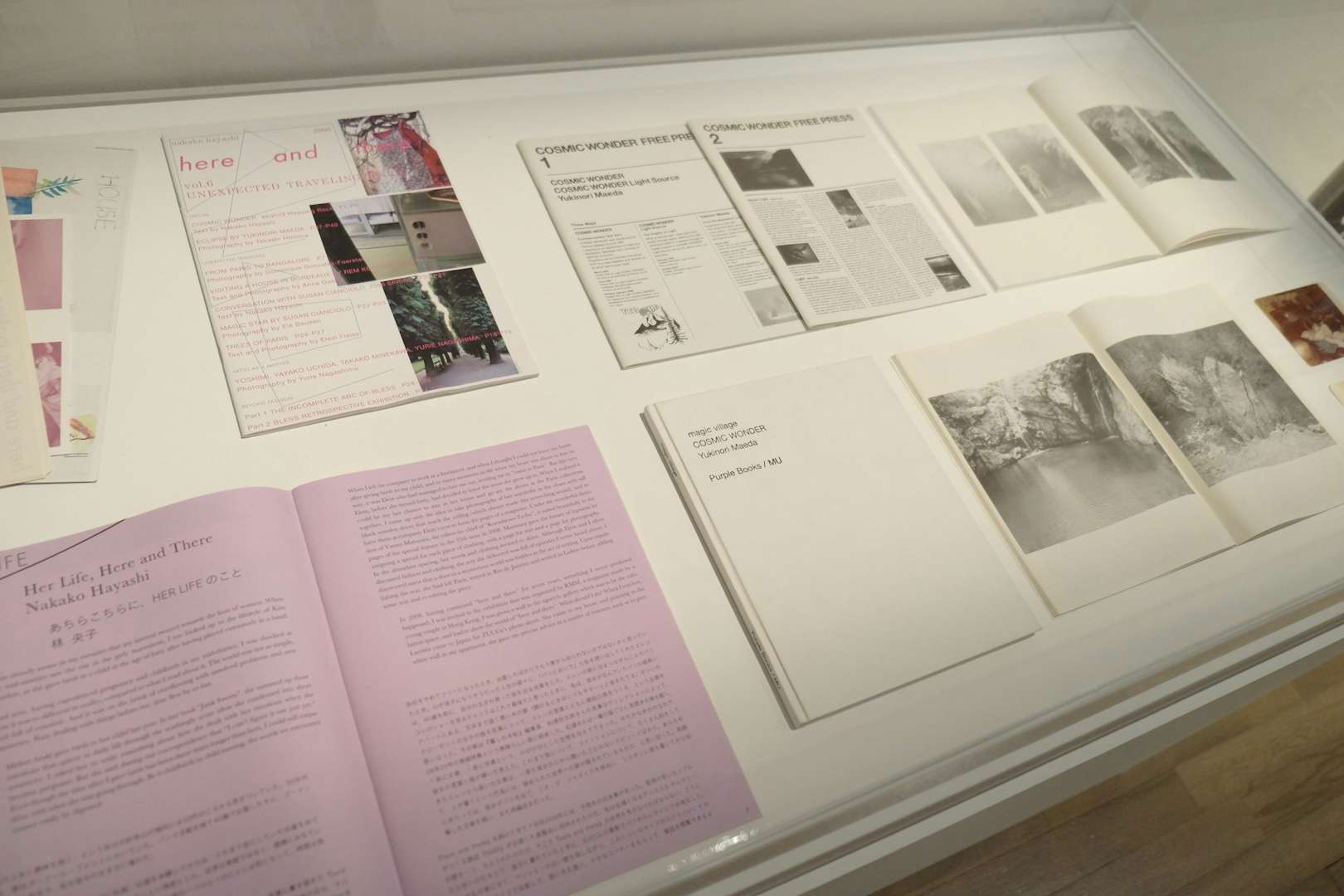

こうしたファッションと紙媒体の関係は、90年代から00年代にかけて、編集者の林央子による『here and there』や、前田征紀が主催するブランド「コズミックワンダー」による『COSMIC WONDER FREE PRESS』といったインディペンデント・マガジンとして新たな展開を見せる。第6章はこうした紙のメディアとともに、インターネットが普及して、個人の趣向や趣味の属性が強まり、いっぽうでマスメディアの主導により生まれる大規模な流行への疑問が生まれた00年代という時代を服飾文化から見つめ直す。

この時代、自分らしさの追求がファッションにおいて重要なキーワードとなる。00年代に日本独自の文化を形成し、いまや広く世界にファンを持つゴシック&ロリータファッションや、個性的なテキスタイルや猫のアイコンでも知られる津森千里の「ツモリチサト」、衣服にとどまらず家具や食器といったライフスタイルを含めて提案する皆川明による「ミナ ペルホネン」といったブランドは、その象徴と言っていいだろう。

この傾向は第7章で紹介される、10年代のファッションにも引き継がれている。古着をリメイクした1点ものの服をあえて低価格で販売して消費社会に疑問を投げかける山下陽光による「途中でやめる」や、思春期特有の自意識やファッションへの目覚めの表現を衣服で試みた吉田圭佑の「ケイスケヨシダ」といったブランドの作品が展示されている。

また、NIGO®や高橋盾らが切り開き、世界に展開したストリートファッションの文脈でも、阿部千登勢の「sacai」や丸龍文人の「フミト ガンリュウ」らが時代に沿ったテーマで展開した衣服も展示。そのエッセンスには、本展であつかわれてきたような服飾史の断片が散りばめられていることもわかる。

最後となる第8章は「未来へ」と名打たれている。新型コロナウイルスのパンデミック以降、様々な分野において既存の価値観が揺さぶられるなか、ファッションがいかなる問いを導き出すのかを探る。

「コム デ ギャルソン」がヴァージニア・ウルフの小説『オーランドー』をテーマにつくりあげた、男性服でも女性服でもないコレクションや、「イッセイミヤケ」が88年の発表以降アップデートをし続けた様々な身体に応じて変化するプリーツによる衣服からは、日本を代表するふたつのブランドが、いまも時代の要請に回答し続けていることがわかる。

また、中里唯馬による「ユイマナカザト」の布と糸ではない素材によるオートクチュールや、大谷将宏と今福華凜による「パグメント」の日本の服飾史の調査から生まれたコレクションなども、これからの時代に対する示唆に富んだファッションの姿といえる。

加えて、ユニクロのリユースプロジェクト「RE.UNIQLO」や、武内昭による「シアタープロダクツ」の使用済みのパラグライダーのリユースなど、SDGsにまつわる各ブランドの試みも、今後のあるべきファッションを考えるうえで重要なものになってくるだろう。

生活に欠かせないものでありながら、同時につくり手や着る者の表現の手段でもある衣服。メディアや世相と複雑に絡み合いながら連綿と続いてきたその日本における潮流を一挙にとらえる、意欲的な展覧会となっている。