「パビリオン・トウキョウ2021」で見る会田誠、草間彌生らの「パビリオン」。「役に立たなくとも心に残るものを」

8人+1組のアーティスト、建築家らがそれぞれ独自の「パビリオン」を設計し、国立競技場を中心とする都内9ヶ所に設置するプログラム、Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13 「パビリオン・トウキョウ2021」が7月1日に始まった。その見どころをお届けする。

新型コロナウイルスの感染拡大が収束しないなかで開催へと突き進む東京五輪。そんな東京を舞台に開催されるのが、都と公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が主催する公募事業「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13」のひとつであるプログラム「パビリオン・トウキョウ2021」(7月1日~9月5日)だ。

「パビリオン・トウキョウ2021」とは、五輪のメイン会場である新国立競技場を中心とする都内9ヶ所に「パビリオン」を設置し、自由で新しい都市のランドスケープを提案する、というもの。ワタリウム美術館が運営を担っており、藤森照信、妹島和世、藤本壮介、平田晃久、石上純也、藤原徹平、会田誠、草間彌生、真鍋大度+Rhizomatiksがそれぞれ、このプログラムのために設計したパビリオンが様々な場所に出現した。

ワタリウム美術館の和多利恵津子は「決して役に立つものではないけれども、心に残るものをつくりたい。東京に何か想いを持っているアーティスト・建築家を選定した」と語る。

今回、作品制作を担当したアーティストに課せられた制約は「なし」。それぞれが好きな場所を選び、実現したいプランを考案した。その実際の作品を見ていこう。

藤森照信《茶室「五庵」》(ビクタースタジオ前)

ワタリウム美術館から徒歩圏内にあるビクタースタジオ。新国立競技場が眼前にそびえるこの場所に設置されたのは、藤森照信による茶室「五庵」だ。「五輪」に引っ掛けて命名されたこの茶室は、「極大なものを極小の中から見る」という考えのもと、巨大な競技場と小さな茶室が対比関係となる。

芝が覆う特徴的な外観の茶室、1階の円形の出入口から待合に入ると、2階の茶室へと梯子で上がることができ、この梯子が「にじり口」の役割を果たしている。

茶室は古典的な茶室を踏襲した4畳半。小さな空間には大きな窓が開いており、国立競技場を臨むことができる。物理的にも予算的にも巨大な建造物を、狭い空間から見たとき、人は何を思うだろうか。なお茶室内部への入場は要事前予約。

妹島和世《水明》(浜離宮恩賜庭園)

江戸時代を代表する大名庭園として知られる浜離宮恩賜庭園。作品設置に大きな制約があるこの場所を選んだのは、建築家・妹島和世だ。

妹島はかつて浜離宮の迎賓館としてつくられた延遼館の跡地あでる芝生の広場に、曲水(平安時代の庭園の水路)のような作品《水明》を設置した。幅80センチのアクリルに鏡面フィルムを貼った水路が蛇行しながら110メートルも続くこの作品。3000分の1というわずかな勾配をつけることで水が循環し続けている。

「場所全体が感じられるものをつくることができたら」という妹島の思いでつくられた本作。現代の高層ビルと、江戸から続く庭園の自然、そして水路が一体となり、風景がリミックスされる。

藤本壮介《Cloud pavilion(雲のパビリオン)》(代々木公園、高輪ゲートウェイ駅)

雲をかたどった藤本壮介の「Cloud pavilion(雲のパビリオン)」は、本展で唯一、2ヶ所(代々木公園パノラマ広場付近と高輪ゲートウェイ駅改札内)に展開されている。

作品のモチーフとなった雲は、藤本にとって「憧れの存在」であり、建築の原点。国境を越えて浮かぶ存在である雲は、世界中の人々を包み込む大屋根でもあるという。この作品はそうした大屋根としての雲を体現したもので、多種多様な人々が集うための場所がコンセプトになっている。なお本作はバルーンで構成されており、つねに空気が送り込まれることでその形状を維持している。

平田晃久《Global Bowl》(国際連合大学前)

丹下健三が設計した青山の国際連合大学。この公開空地に出現したのは、お椀状の木造の立体「Global Bowl」だ。カラマツの集成材を最新技術で削り出し、100ほどのピースを組み合わせた本作。椀のようなかたちのなかに人々が出入りすることで、ひとつの地球をつくることを目指した。都市の空白部分に出現した箱庭のような空間だ。

石上純也《木陰雲》(kudan house)

実業家・山口萬平が昭和初期に建てた邸宅で、現在は「kudan house」として当時の姿をとどめる洋館。石上純也はこの館の庭園を焼杉の屋根で覆う「木陰雲」を考案した。

本作は夏の強い日差しを遮る「日除け」という実用的な用途を持つとともに、建造当時には存在していなかった周囲の高層ビルという現代的な景色を消し、かつての景色を浮かび上がらせる。屋根を支える50数本もの柱は庭の暗がりに消えるように設計されており、「自然と建築物の中間的なもの」を目指したと石上は語る。「コロナのなかでプライベートな時間を過ごしてもらえたら」。

藤原徹平《ストリート ガーデン シアター》(旧こどもの城前)

青山通りに面し、地域のランドマークである岡本太郎のパブリック・アート《こどもの樹》。この作品を取り巻くようにつくられたのが、藤原徹平の《ストリート ガーデン シアター》だ。

巨大な木造構造体にはアロエや朝顔、ハイビスカスといった東京の路上で見かける鉢植えが載せられている。路上園芸を東京のレガシーとして提示するとともに、植物たちの劇場を人間がつくりあげていく。会期中には、実際に育てられている植木鉢を各方面から借用することで、会場を更新していくという。

会田誠《東京城》(明治神宮外苑)

新国立競技場へと続く明治神宮外苑のいちょう並木。会田誠はその入口に巨大な2つの城を設置した。《東京城》と題された今回の作品は、ブルーシートで覆われた4メートルの城とダンボールでできた10メートルの城からなる。ブルーシートもダンボールも、ともに会田がデビュー以来使ってきた素材だ。

神宮外苑という場所柄、使用許可の交渉に2年を要したという本作。作品が設置されている石塁は、江戸城の石垣を用いて神宮外苑造営の際に建設されたもので、2つの城が対の門番のようにそびえ立つ。

「オリンピックに代表されるように、ポジティブな掛け声には危険なものを感じる」という会田は、本作が設置された神宮外苑を「全体主義的な美学がある空間」ととらえる。そこに震災や経済的貧困をイメージさせるブルーシートとダンボールの作品を置くことで空間にねじれを生じさせるとと同時に、各地方の被災地に対する連帯やエールの意味も示している。

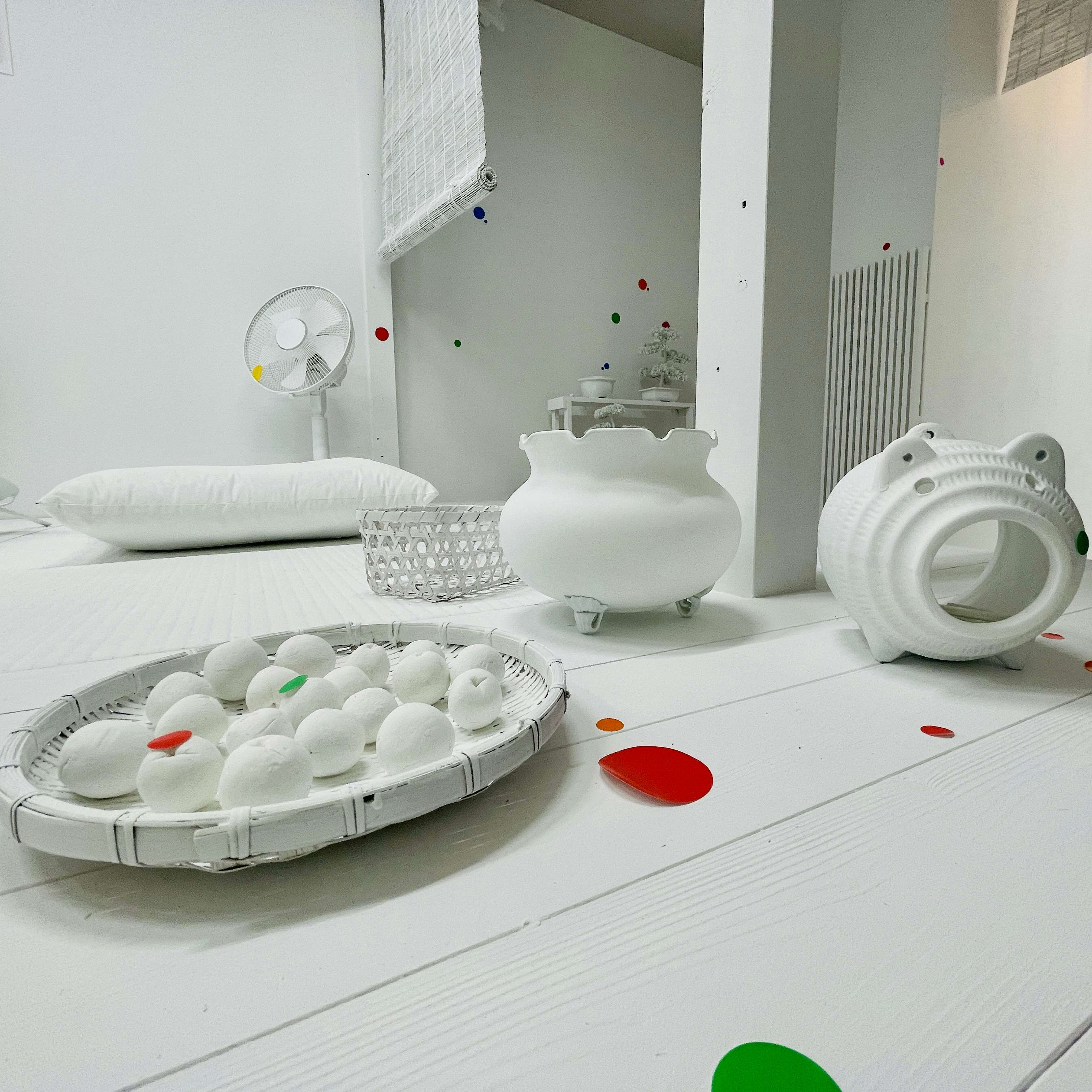

草間彌生《オブリタレーションルーム》(渋谷区役所第二美田竹分庁舎)

草間彌生の代表的なシリーズのひとつで、真っ白な部屋に来場者がカラフルなシールを貼っていくことで次第に部屋そのものが消滅していく《オブリタレーションルーム》(2002~)。本展ではその最新バージョンが制作された。

通常は洋室1室のフォーマットとなる本作だが、今回は世界初となる「日本間」を含む3部屋が連続する構造。どんどん変化していく様子を楽しみたい。なお本会場は事前予約制なので注意してほしい。

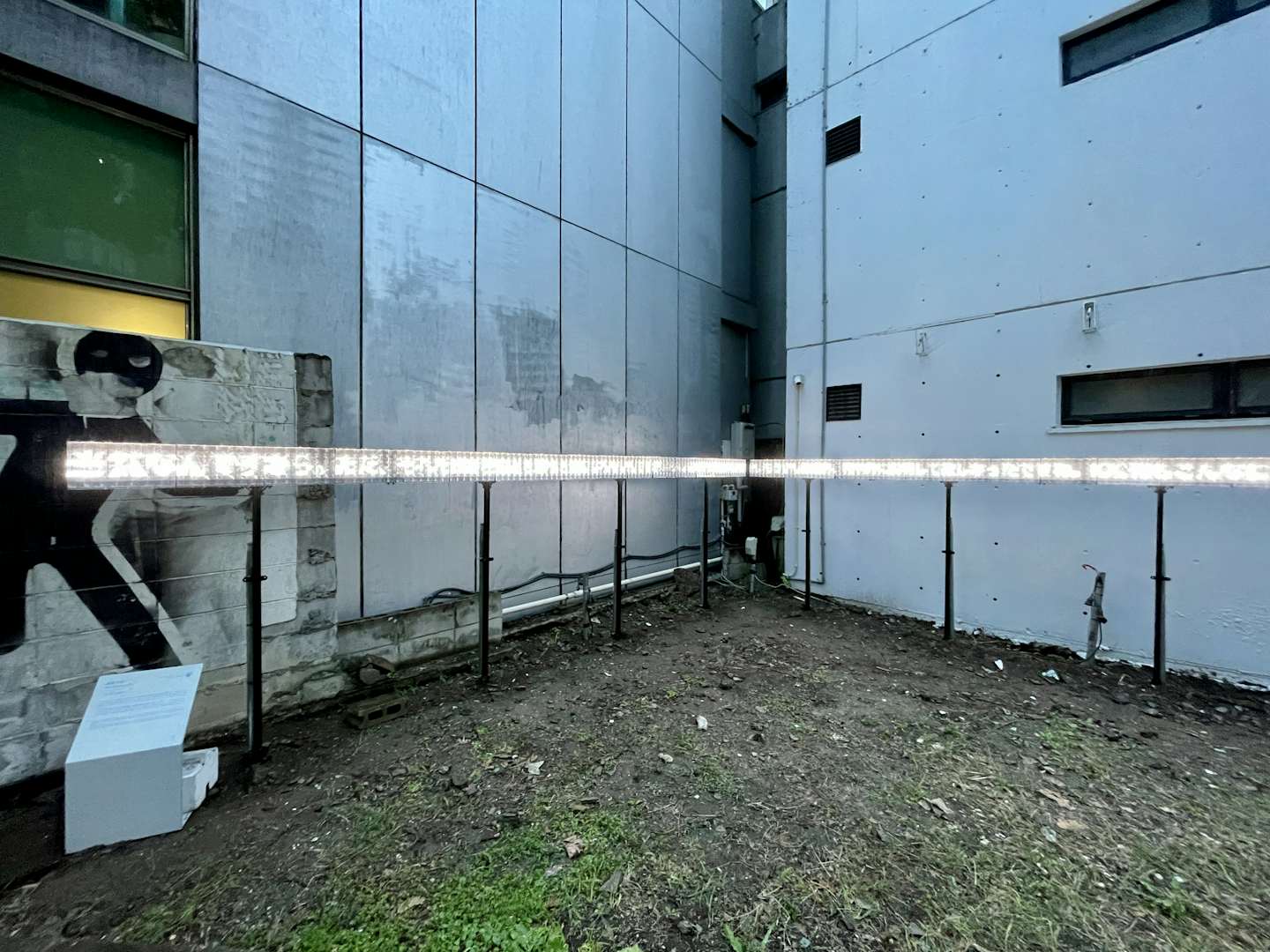

真鍋大度+Rhizomatiks《2020-2021》(ワタリウム美術館前)

ワタリウム美術館向かいの空き地で光を放つディスプレイ。これは、真鍋大度+Rhizomatiksが2020年春の緊急事態宣言から現在までに収集した、「東京」というワードが入ったニュースに対するコメントや、中止になったイベントなどのデータをAIに学習させることで生まれたもの。あるテキストを入力するとその後の言葉を生成するAIと、テキストに対応する絵を描くAIの両方による「表現」が流れ続ける。

役割持たないパビリオンの重要性

パビリオン・トウキョウ2021の実行委員長を務める建築家・隈研吾は、「パビリオンは大きな建築よりも大変な場合がある。ここまでの完成度に驚いた」とし、「インパクトが大きいものとなった」と本展を評価した。

いっぽう、企画立案から運営までを担うワタリウム美術館の和多利恵津子は、「パビリオンは仮説の建物を意味するが、それらを各所に設置し、新しい景色をつくるということが出発点だった」と企画意図を振り返りつつ、「変化に富んだパビリオンができた。パビリオンは『役割』は持っていないが、自由や喜びを伝えてくれることを願っている」と期待を込める。

コロナ禍という時代において、巨大なイベントを迎えようとする東京。そこに楔のように現れたパビリオンは、この街の見え方を変えるだろう。