多様な表現に見るそれぞれのフェミニズム。金沢21世紀美術館の「ぎこちない会話への対応策」「フェミニズムズ」に注目

金沢21世紀美術館で、「ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズムの視点で」と「フェミニズムズ」が開幕した。会期はどちらも2022年3月13日まで。

ジェンダーや身体、性に対する認識の多様化が進む現代において、あらためてフェミニズムとアートの関係を考え直す展覧会「ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズムの視点で」「フェミニズムズ」が、金沢21世紀美術館で開幕した(2022年3月13日まで)。

アーティスト・長島有里枝がゲストキュレーターを務める「ぎこちない会話への対応策」では、1990年代以降の第三波フェミニズムの視点から、運動や連帯のかたちを取ってこなかった作家たちの作品に新たな解釈可能性を見出して紹介。「フェミニズムズ」は、メディアを通して「ガール・ムーブメント」の様相を呈した日本のフェミニズムを起点に、現代における「複数形としてのフェミニズム」を紐解くものだ。

ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズムの視点で

長島は家族のヌードを撮影した写真で93年にデビューして以来、自身を含む同世代の女性写真家をくくった「女の子写真」というカテゴリーに疑問を抱きながら制作・執筆を続けてきた。「元々は自分をフェミニストだと認識していなかったし、どっちつかずの部分がありました。しかしフェミニストでなければフェミニズムができないわけではないと思います。今回は女性作家に限らず、私が作品を解釈するなかで、フェミニズムに通ずる問題を提起している作家を選びました」。

はじめの展示室には、長島のデビュー作「Self-Portrait」シリーズや、嫁いでいく女性の顔を赤い布で隠すという、祖母が生まれ育った中国の村の風習を自身のヌードで再現した潘逸舟の《無題》(2006/2021)、そしてセルフポートレイトとして撮影した身体のパーツを性を暗喩するアイコンで切り抜いた《存在の隠れ家》(1993/2021)など、身体を用いた表現が集まっている。

中央に展示されているのは、さとうりさの《双つの樹(白)》(2020)。長島は「さとうさんは1人の時間を持つために制作をすると言い、この作品もすべて手縫いでつくられています。社会的に女性が結婚をせずに自立することはネガティブにとらえられがちですが、さとうさんの作品は、それを手仕事によってポジティブに変換するDIY精神を持っていると思います」と語る。

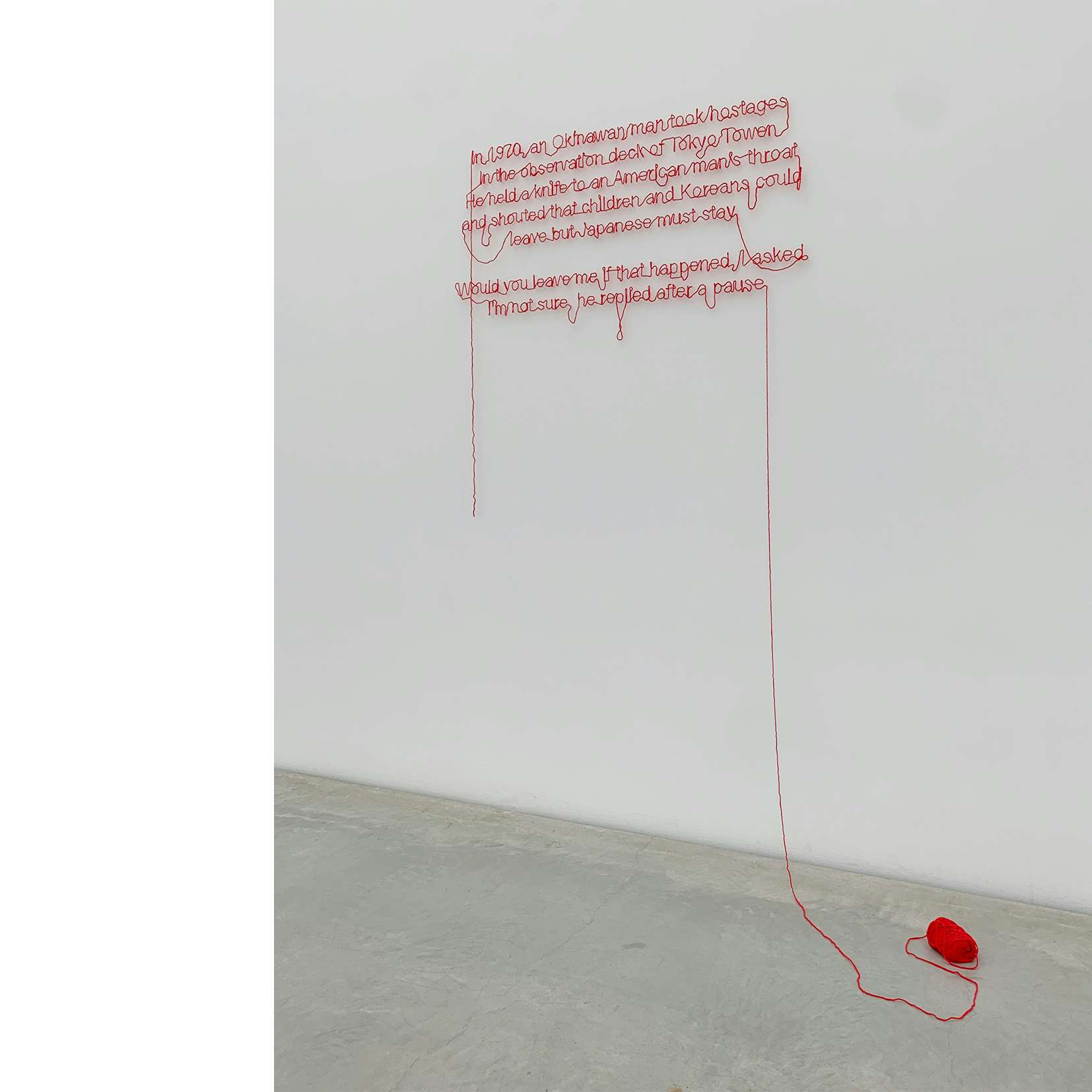

続く展示室では、沖縄返還前の1970年に起きた東京タワー占拠事件をモチーフに、アメリカと日本、そして沖縄においてジェンダー化された権力関係をあぶり出すミヤギフトシの作品群のほか、藤岡亜弥の「私は眠らない」「城の物語」シリーズ、日系4世としての自身のルーツに関連するミヨ・スティーブンス・ガンダーラの作品を展示。

そして、静かな作品群のなかにリズムを与えるのが小林耕平の《殺・人・兵・器》(2012)だ。同作は美学者・伊藤亜沙のテキストを起点に、身体を変容させる一種の「兵器」を生み出す試み。その後には、早逝した妹をめぐる写真からなる岩根愛の《My Cherry》(2020)などの作品、そして制作と家事の往還のなかで生まれたという渡辺豪の《まぜこぜの山》(2016)が続く。

フェミニズムズ

本展は、ピンクに囲まれた展示室で幕を開ける。中央に位置するのは、ユゥキユキが母親との共同制作を行った《「あなたのために、」》(2020)。壁面には、西山美なコによるふたつのテレホン・プロジェクトのアーカイブが展示されている。本展キュレーターの高橋律子は、ここを「ステレオタイプとして女性をしばってきた”ピンク”をもう一度獲得する」部屋だと語る。

遠藤麻衣は、出展作家でもある森栄喜と会話を重ねながら「婚姻契約書」をつくる様子を撮影した《アイ・アム・ノット・フェミニスト!》(2017/2021)を展示。結婚という制度によらない新たな個人同士の関係に対する模索が見える映像作品だ。

また、「イケメン」を描く日本画で知られる木村了子は、人物といえば迷わず女性を描いていた時期もあったという。「エロティックな女性を描くならもっと自分自身の肉体をさらけ出せと言われることに、ずっと疑問を感じていました。それなら脳内をさらけ出すほうがリアリティがあると思ってイケメンたちを描いてみたら、もうそんなことは言われなくなったし、自分を投影しなくていいんだとわかりました」。ようやく公の場に出すことができて感慨深いと木村が語る作品は、作品をめぐる鑑賞と消費の関係をあらためて考えさせるものになっている。

最後の展示室には、風間サチコの「肺の森」や、乾漆の技法を用いてなめらかで中性的な人間のフォルムをつくり出す青木千絵の「BODY」シリーズ、そして碓井ゆいの《shadow of a coin》(2013-18)を展示。主に女性が担う報酬のない労働(シャドウ・ワーク)が描かれた碓井の作品には、透ける布に刺繍する「シャドウ・ワーク」という技法が用いられている。言葉に込められた批評性と同時に、さらに目を凝らすことで自分らしさを求める女性たちの営みが見えてくる。

もはや女性だけのものではなくなった「フェミニズム」という概念を、差別や格差、アイデンティティの問題など、様々な事象を考えるきっかけとして提示する2展。それぞれの実感から生み出された多様な表現からは、個が共存する未来への視点を感じ取ることができるだろう。