《班猫》だけじゃない。竹内栖鳳の優品、山種美術館に集結

近代京都画壇の中心的存在として活躍した竹内栖鳳(1864〜1942)。その没後80年を記念し、山種美術館では10年ぶりとなる竹内栖鳳の回顧展が開催されている。初公開の個人蔵作品も並ぶ貴重な機会だ。

横山大観と並び、「東の大観、西の栖鳳」と称された京都画壇の中心的人物・竹内栖鳳(1864〜1942)。その没後80年を記念した回顧展が、東京・広尾の山種美術館で開催中だ。

京都に生まれ、料理屋「亀政」の主人を父に持った栖鳳は、13歳にして四条派の画家に絵を学び、17歳で幸野楳嶺に師事。「楳嶺四天王」のひとりとして頭角を現し、1883年より、菊池芳文らとともに京都府画学校(現・京都市立芸術大学)の出仕となった。翌年、第2回内国絵画共進会に出品し褒状を受ける。以降、内国勧業博覧会、日本美術協会、青年絵画共進会、日本絵画協会などに出品し、数々の受賞を続け、近代京都画壇の中心的存在として活躍した。

1900年にパリ万博視察のため渡欧した栖鳳は、現地の美術に大きな刺激を受ける。円山・四条派の伝統的な写生を基礎にしながら、西洋絵画や中国古典絵画の写実性を取り入れた栖鳳は独自の画風を確立し、近代日本画に革新をもたらした画家として高い評価を得ている。

山種美術館での栖鳳の展覧会は10年ぶり。本展では、栖鳳の代表作《班猫》(重要文化財)をはじめ、東京国立博物館所蔵の《松虎》(前期展示)や個人蔵の初公開作品を含む優品の数々とともに、その画業をたどる。

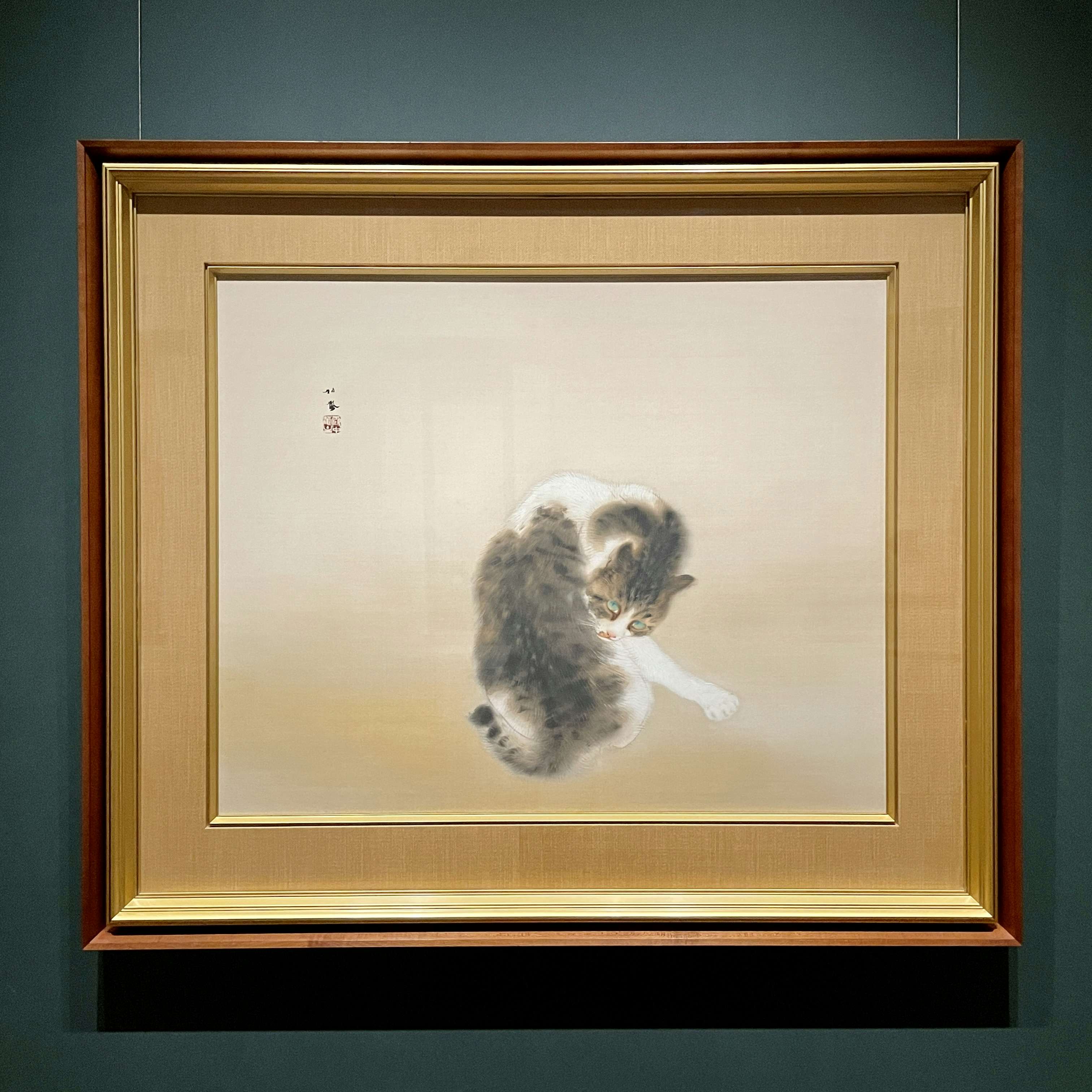

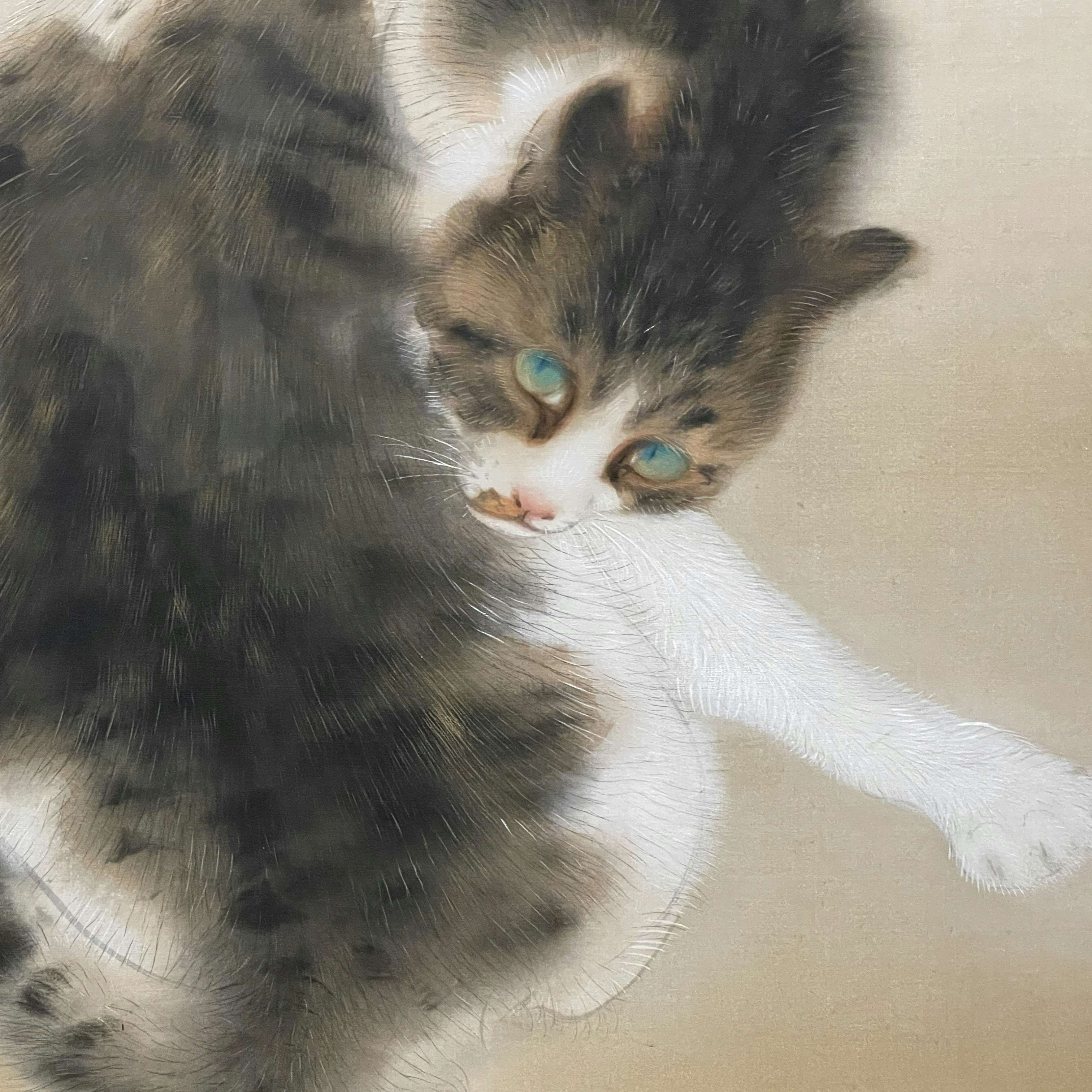

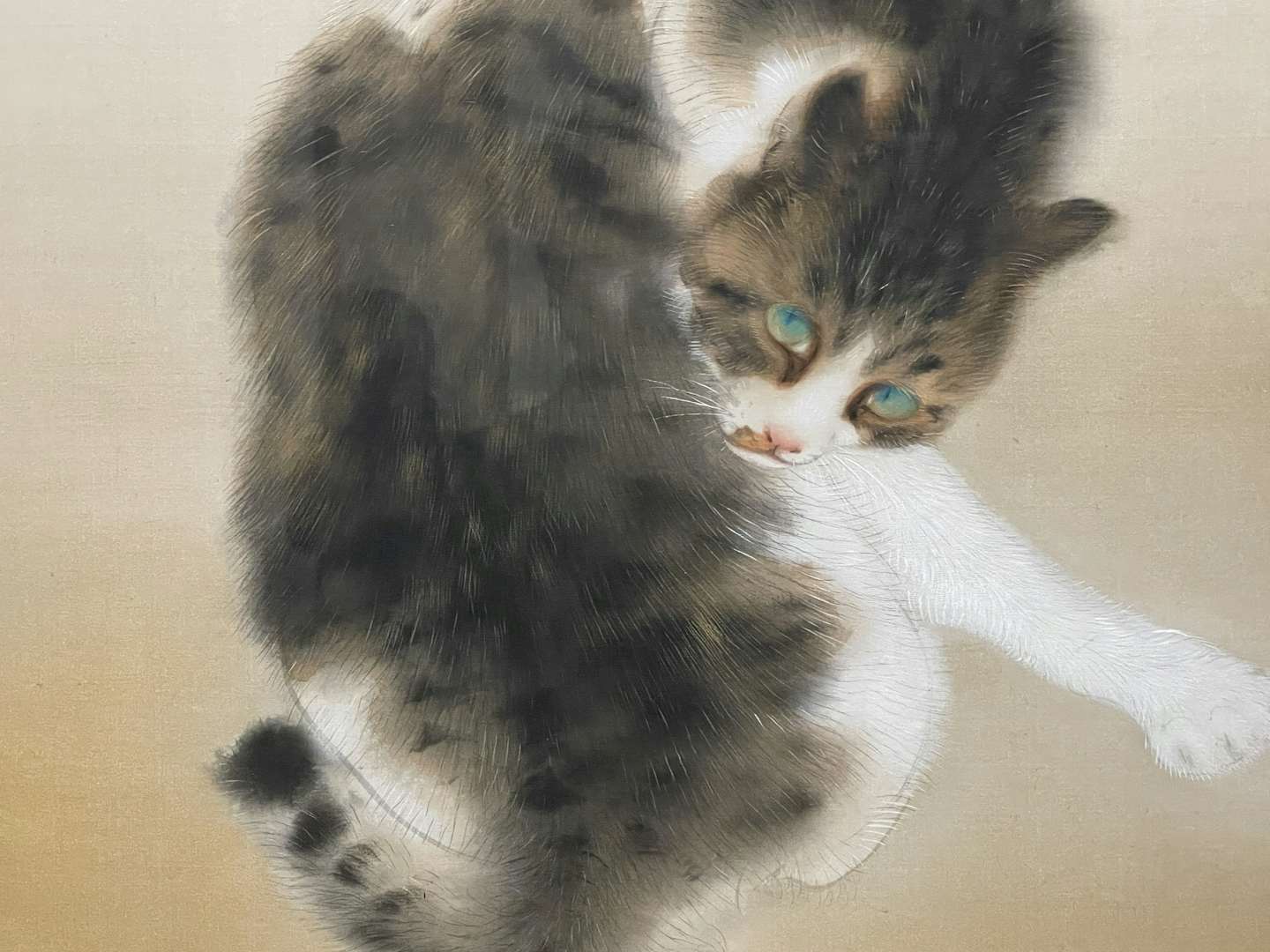

展覧会は「竹内栖鳳」と「栖鳳をめぐる人々」の2章構成だ。「竹内栖鳳」は、その名の通り栖鳳作品37点を一挙に展示するセクション。生涯で数多くの動物を描き、動物画の名手として高く評されていた栖鳳。やはり見どころは、山種美術館が所蔵する重要文化財《班猫》(1924)だろう。

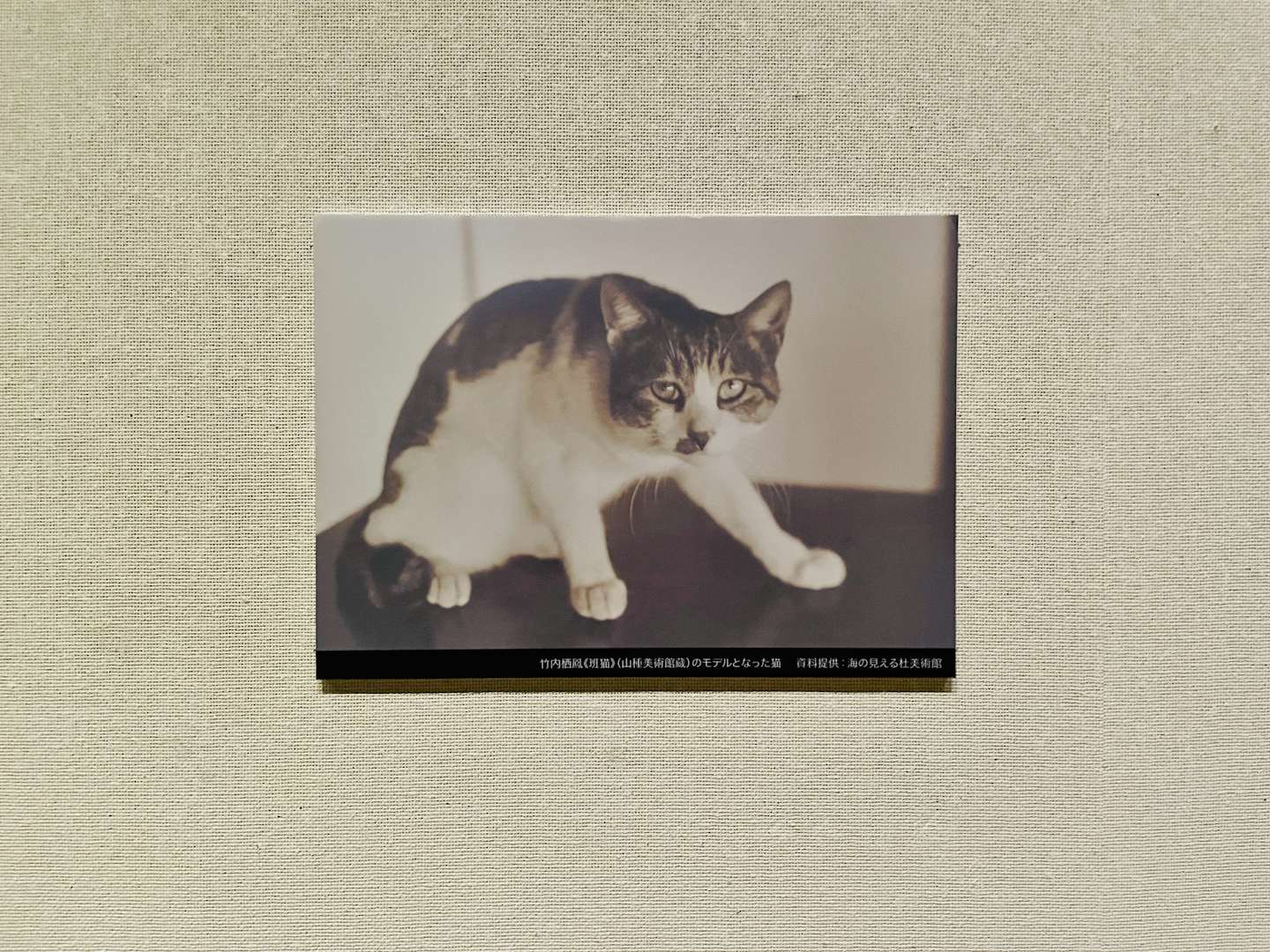

同作は、旅先の沼津で見かけた猫から徽宗皇帝の猫の絵を想起し表現欲を燃やした栖鳳が、実際にその猫を譲り受けて連れ帰り、写真撮影や写生を繰り返して完成させたもの。瞳や毛に江戸時代以前からの金泥を用いながらも、写実性あふれる絵画表現は、新たな動物画の新境地を開くものとなった。構図を締める左上の落款の位置にも注目したい(なお本展に限り、《班猫》は写真撮影可となっている)。

同じ動物画で、栖鳳が渡欧前に描いた《松虎》(1897頃、東京国立博物館所蔵)と比較して見るのも面白いだろう。この作品からは、栖鳳が狩野派や中国絵画を学んだことがよくわかる。

このほか、山種美術館で人気を誇る栖鳳69歳頃の作品《みゝづく》(1933頃)や、初公開の《松魚》《遊鹿》(ともに1926〜42頃、個人蔵)など、栖鳳による多彩な動物画を堪能できる。

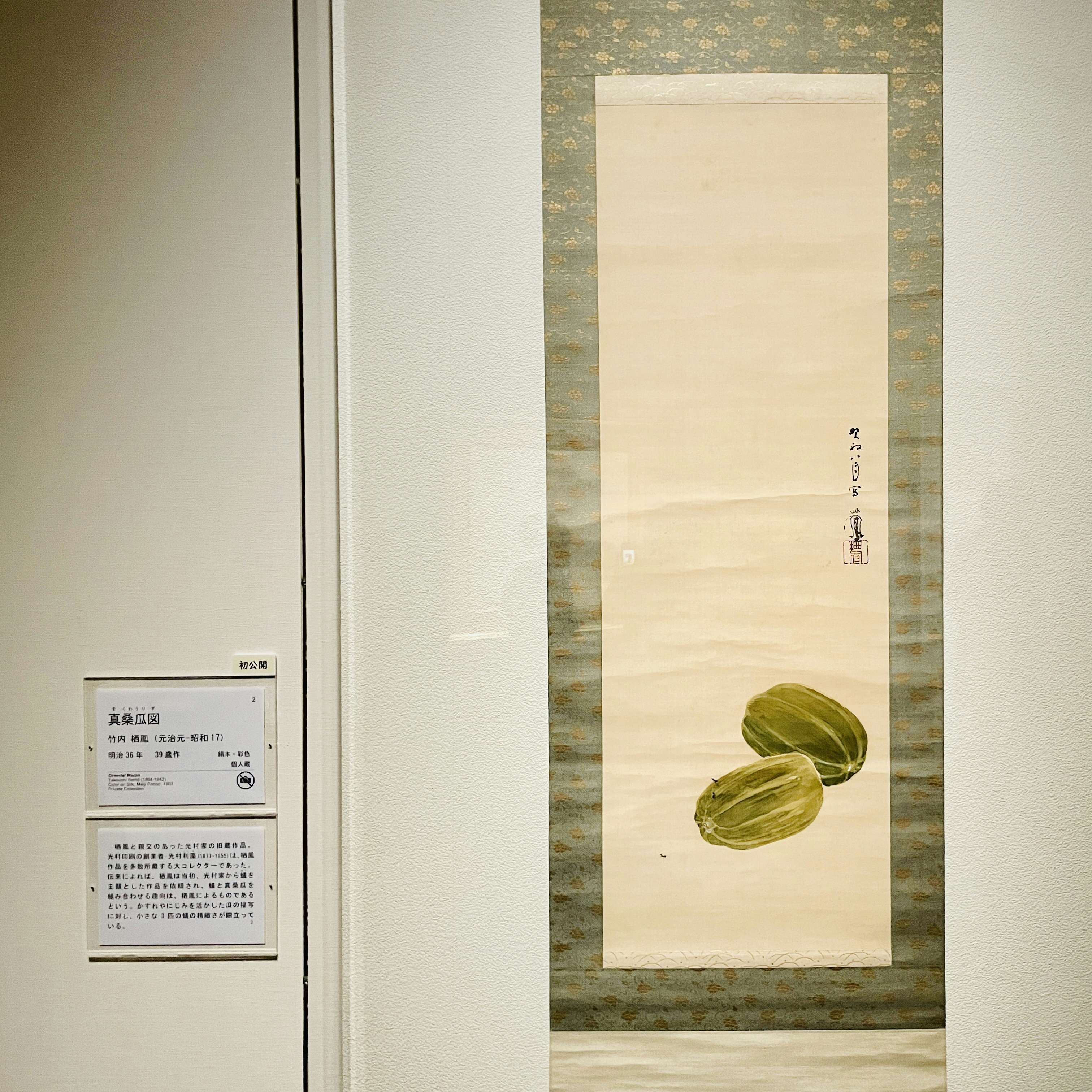

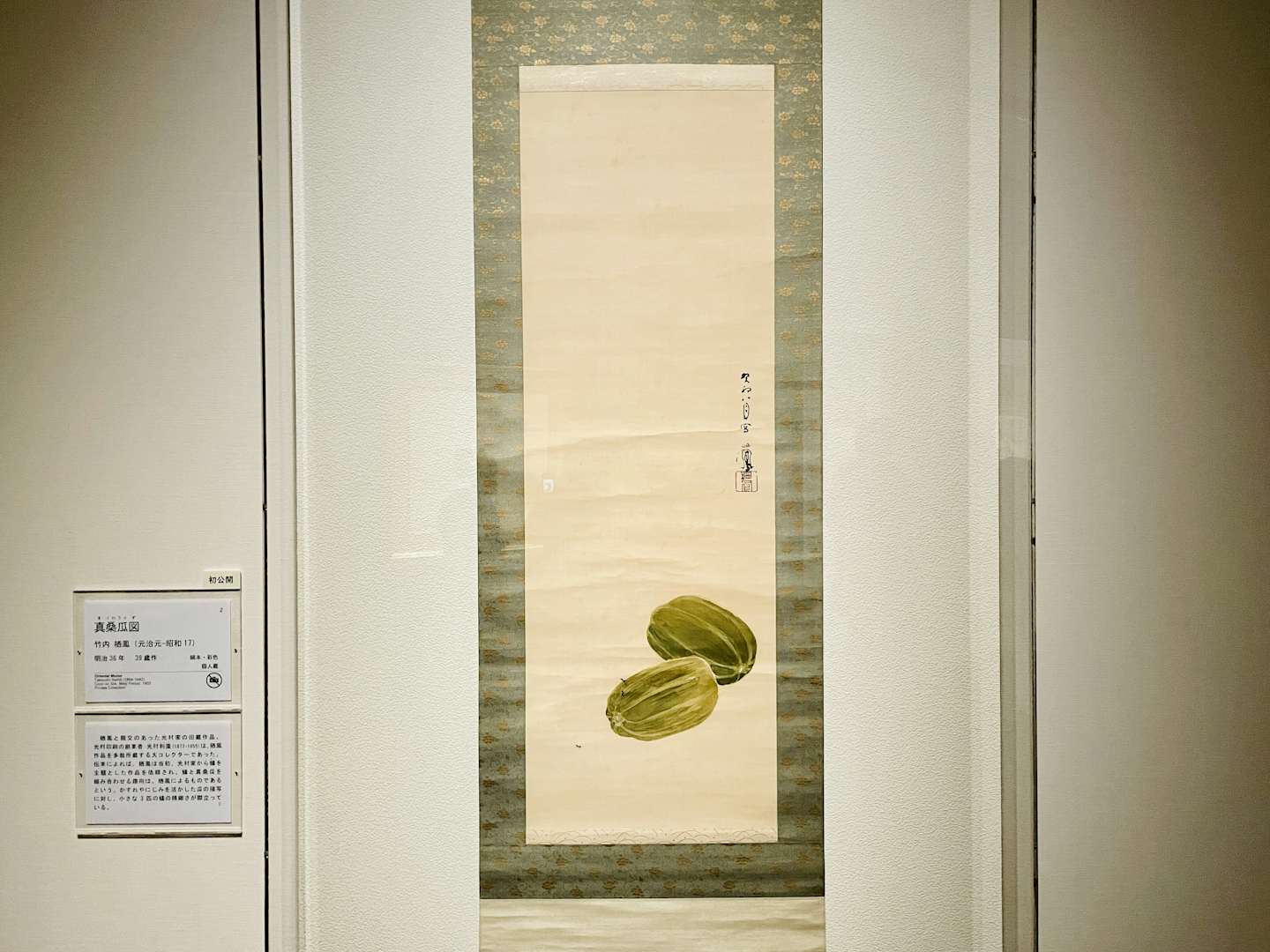

またこのセクションでは、個人蔵の初公開作品《真桑瓜図》(1903)と《釈迦出山図》(1908)も見逃せない。

《真桑瓜図》は、栖鳳と親交のあった光村印刷創業家・光村家旧蔵の作品。蟻と真桑瓜を組み合わせた本作は、擦れや滲みを生かした瓜と精緻に描かれた3匹の蟻の対比に着目してほしい。

いっぽうの《釈迦出山図》は、栖鳳には貴重な道釈人物画(道教や仏教に関する人物画)だ。同主題の梁楷による《出山釈迦図》(国宝、東京国立博物館蔵)の影響を強く受けており、栖鳳の中国絵画学習を示す重要な作品だ。

続く第二章と特集展示は、栖鳳の教育者としての側面にフォーカスするものだ。栖鳳は自身の画塾・竹杖会や、京都府画学校の後進である京都市美術工芸学校や京都市立絵画専門学校で教鞭を執っていた。会場には栖鳳門下で腕を磨いた村上華岳、西村五雲、土田麦僊、小野竹喬らの作品が並ぶ。

西村五雲は動物描写において栖鳳をもしのぐと評された画家。円山・四条派の動物画の流れを栖鳳から受け継いだ五雲は京都市動物園で初めて見た白熊を繰り返し写生し、この《白熊》(1907)を完成させた。

村上華岳は京都市立絵画専門学校の1期生。本展では、村上華岳の代表作で、2014年重要文化財に指定された《裸婦図》(1920)を見ることができる。アジャンター石窟の菩薩像などから着想されたポーズや、遠景に風景を描く西洋的な構図に注目だ。

本展で監修を務めた同館顧問・山下裕二は、「横山大観と比較してみると、栖鳳は戦時下で亡くなったため、戦後認知度が低くなってしまった。栖鳳を中心とした京都画壇、あるいは大阪画壇など、『西』の重要性をもっと示さなければいけない」としており、あらためて竹内栖鳳を語る必要性を説く。没後80年という節目の年に、栖鳳が日本美術史において果たした役割を、優品を通して再認識したい。