日本中の「デザインの宝」をネットワークする。「DESIGN MUSEUM JAPAN」展が提示する新たな価値とは何か?

日本各地に存在する優れた「デザインの宝」。それらを集めてネットワークを試みる展覧会「DESIGN MUSEUM JAPAN 展 集めてつなごう 日本のデザイン」が東京・六本木の国立新美術館でスタートした。会場の様子をピックアップして紹介する。

日本各地に存在する優れた「デザインの宝」を発掘し、ネットワークを試みる展覧会「DESIGN MUSEUM JAPAN 展 集めてつなごう 日本のデザイン」が東京・六本木の国立新美術館でスタートした。会期は12月19日まで。

本展は、山形、新潟、甲府、静岡、富山、和歌山、岡山、福岡に加え、昨年度に先行実施した5地域をあわせた13地域からデザインの宝物を見つけ出し、クリエイターの視点でひも解くことでその魅力を可視化。また、日本中のそれらをつないでいくことで日本の「デザインミュージアム」を浮かび上がらせる試みだ。

参加クリエイターは田根剛(建築家)、皆川明(デザイナー)、西沢立衛(建築家)、柴田文江(プロダクトデザイナー)、須藤玲子(テキスタイルデザイナー)、田川欣哉(デザインエンジニア)、乾久美子(建築家)、水口哲也(エクスペリエンスアーキテクト)、三澤遥(デザイナー)、辻󠄀川幸一郎(映像作家)、原研哉(グラフィックデザイナー)、廣川玉枝(服飾デザイナー)、森永邦彦(ファッションデザイナー)。展覧会構成は野見山桜(コーディネーション)、田根剛(会場デザイン)、岡本健(グラフィックデザイン)。

デザインは「ひとつの創発から多くの未来が生まれること」。そう定義する建築家・田根剛は、岩手県一戸町を訪ね、国史跡御所野遺跡をリサーチした。全国で初めて縄文時代の竪穴住居が確認され、2021年には世界遺産にも制定されたこの「縄文のムラ」は、「定住」から生まれた生活の営みが、多くのデザインを生み出すきっかけになっていたという見方を、田根は提示する。

プロダクトデザイナー・柴田文江は、自身の出身地であり、織物産業でも有名な山梨県郡内地域(吉田市、西桂町、都留市、大月市、上野原市)をリサーチ。江戸から明治期にかけてつくられていた「甲斐絹(かいき)」の、独特な色彩や薄さ、軽さ、そしてCGのようなレイヤー構造を目の当たりにした。現在はコストの関係で製造されていないこの甲斐絹が、未来の技術でどう息を吹き返すことができるのか。柴田はそんな課題を投げかけた。

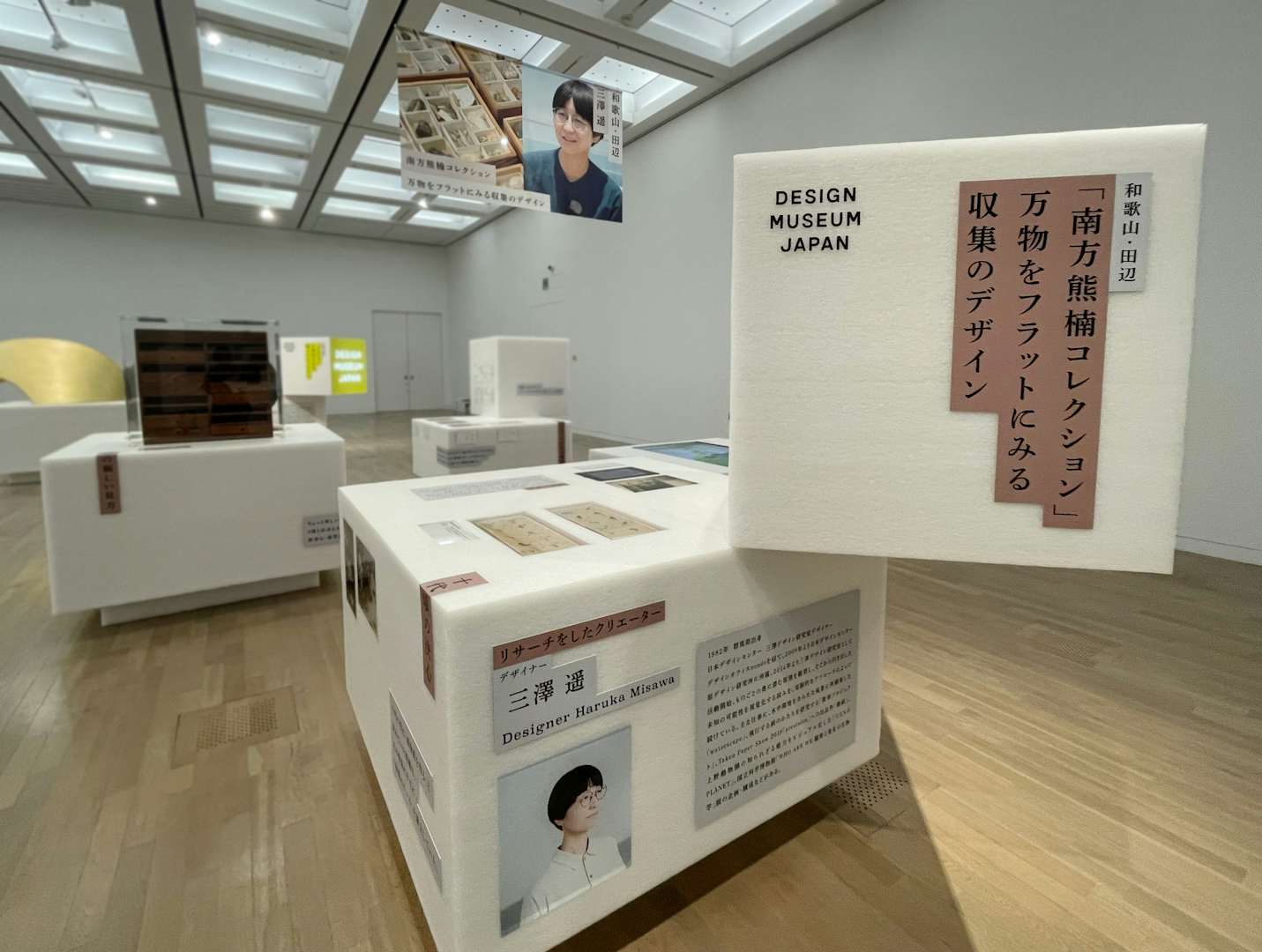

「なんてことないことに目を向ける」を信条に活動するデザイナー・三澤遥が着目したのは、和歌山県を代表する博物学の巨星・南方熊楠だ。「将来は博物館をつくる」と10代で心に決めていた南方のライフワークであった、その「収集」方法にデザイン的魅力を見出した三澤は、南方の「万物をフラットに見る視点」を感じ取った。リサーチ結果を記した三澤によるスケッチもその「収集のデザイン」を読み解く手助けをしてくれるだろう。

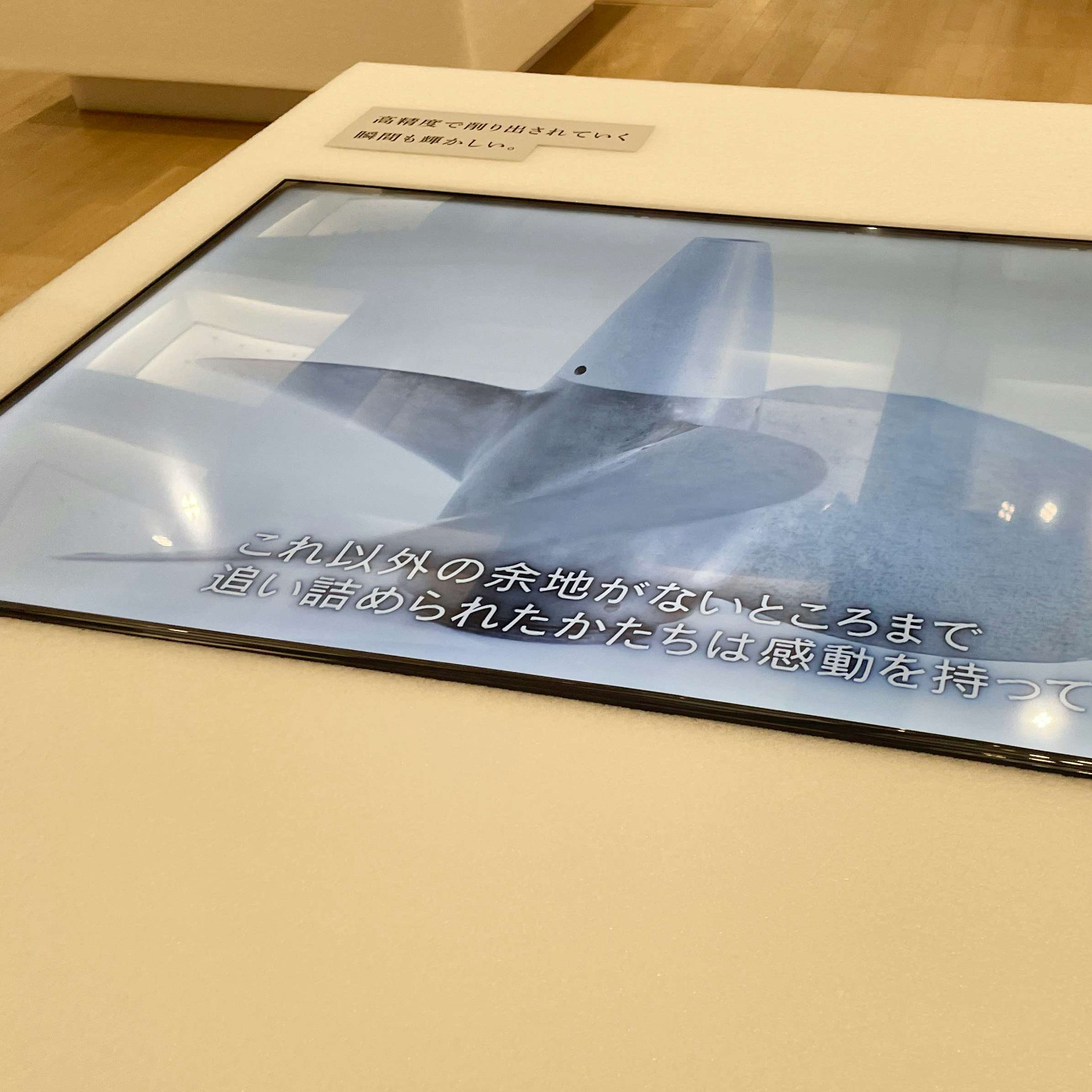

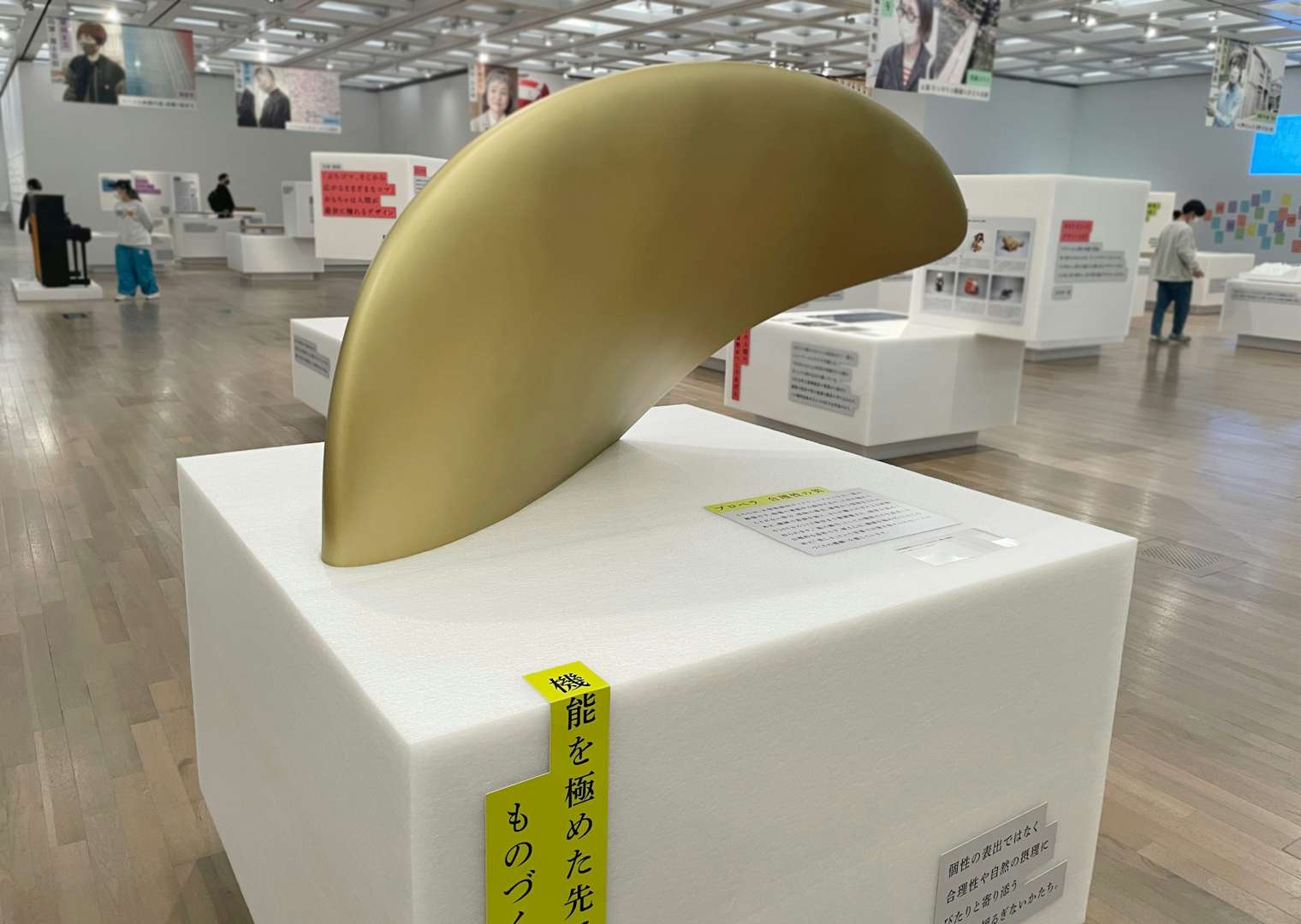

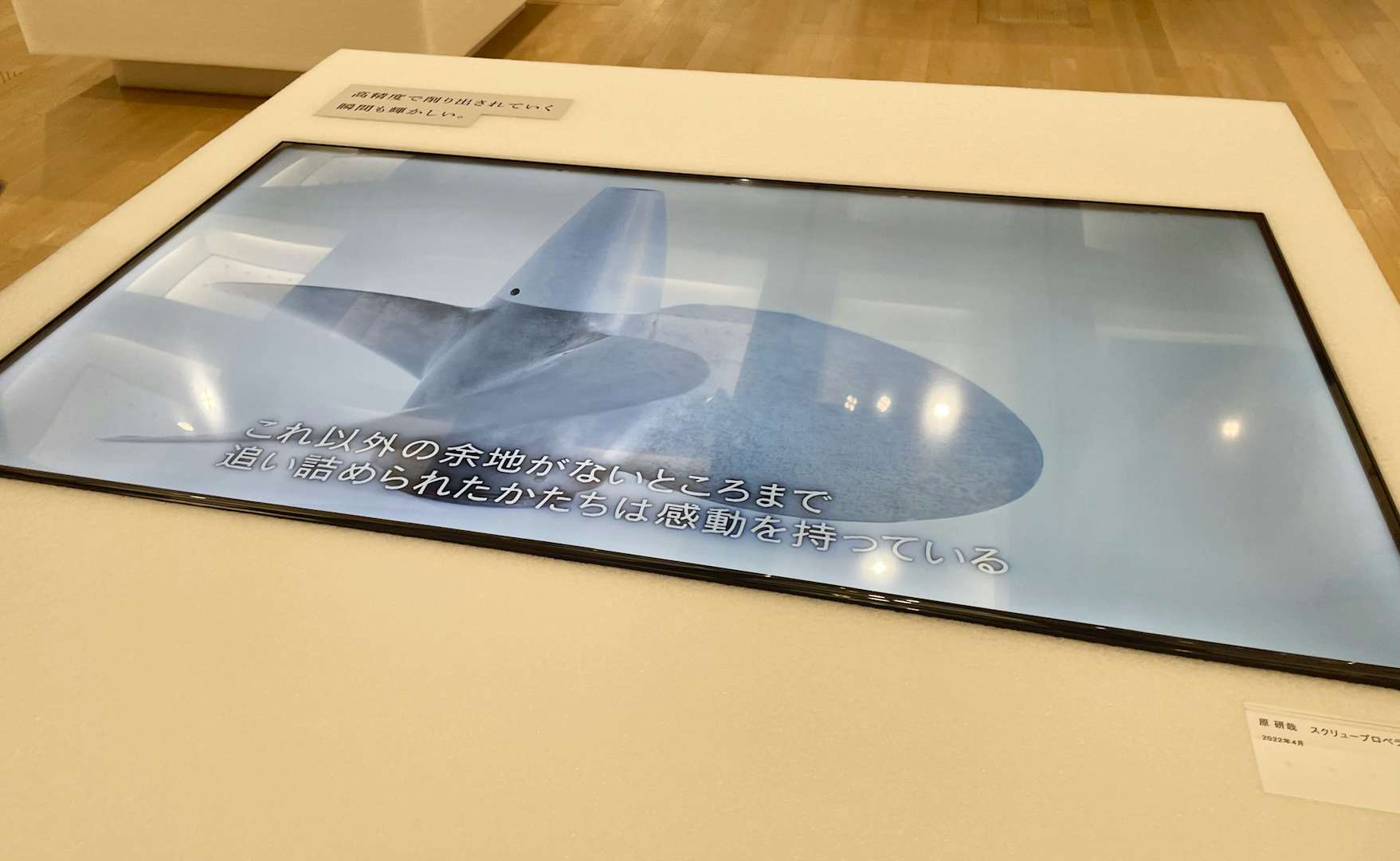

日本デザインセンターの代表でグラフィックデザイナーの原研哉が訪れたのは、故郷である岡山県。世界の船舶シェア30パーセントを占めるという倉敷のプロペラメーカーをリサーチし、その動力を追求した機能美に出会った。さらにリサーチを進めると、100分の1ミリの精度が必要となる仕上げの工程を、職人がひとつひとつ手作業で行っていることも明らかになった。これらのプロペラのデザインについて原は「合理性や自然の摂理にぴたりと寄り添う、無駄なくゆるぎないかたち」であると本展で紹介している。

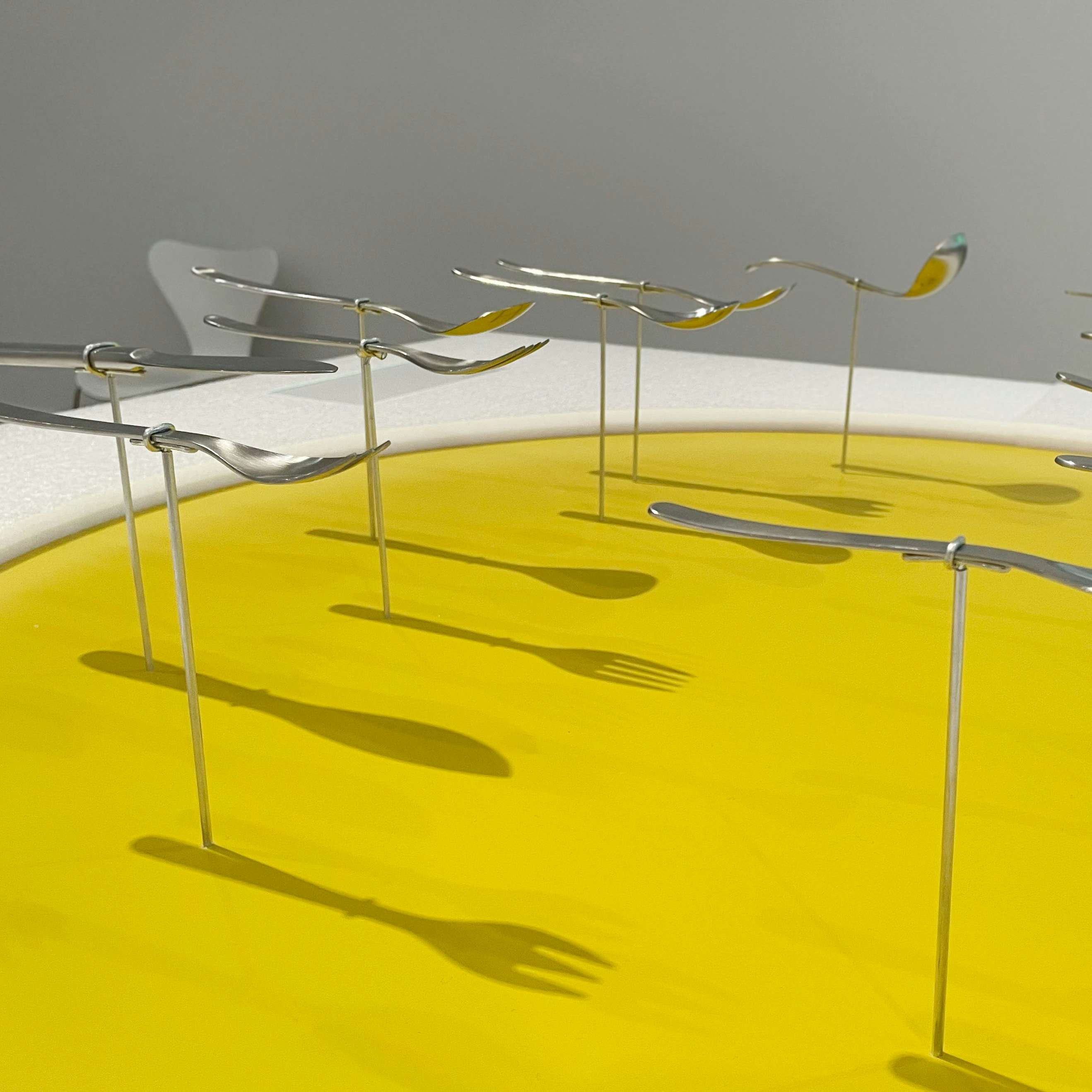

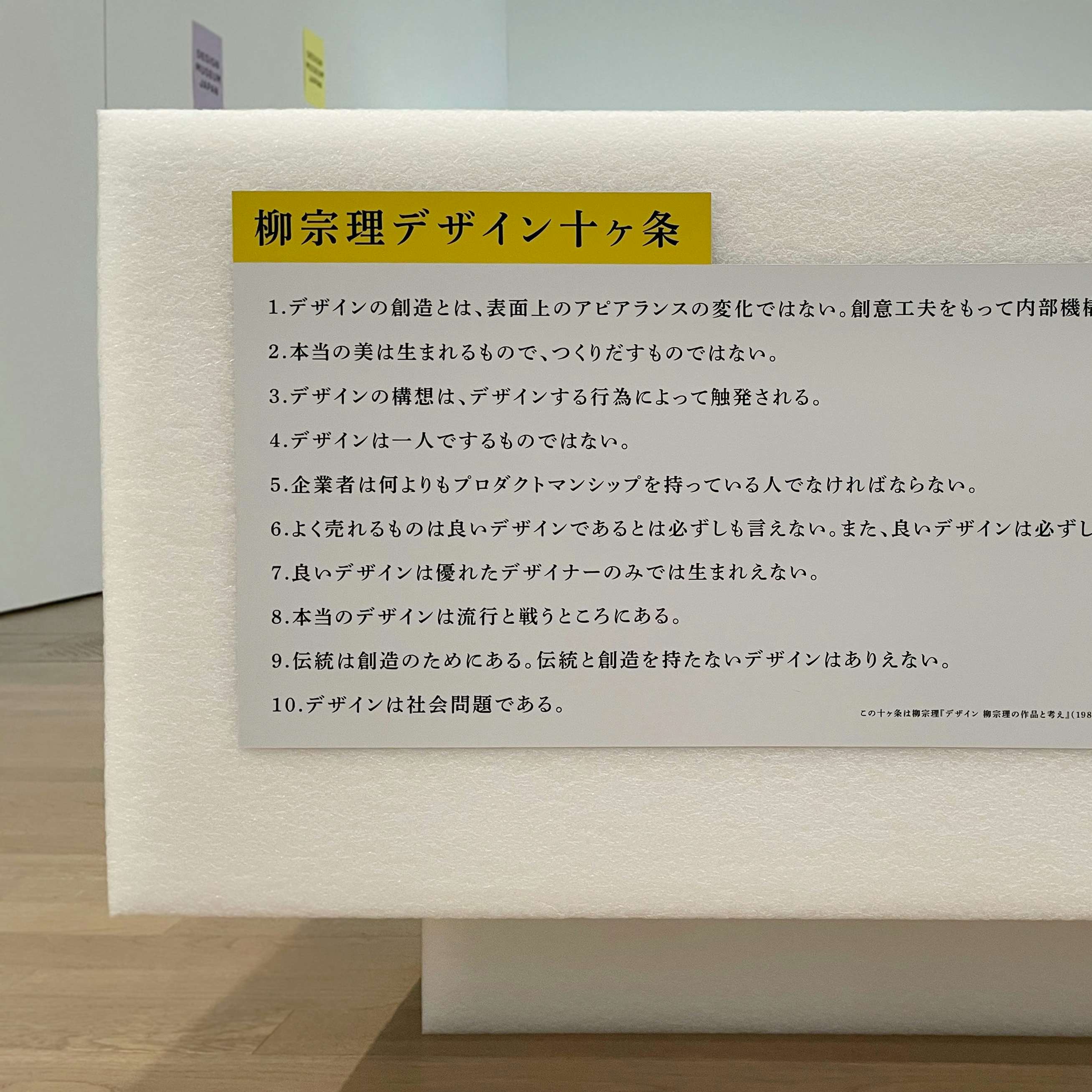

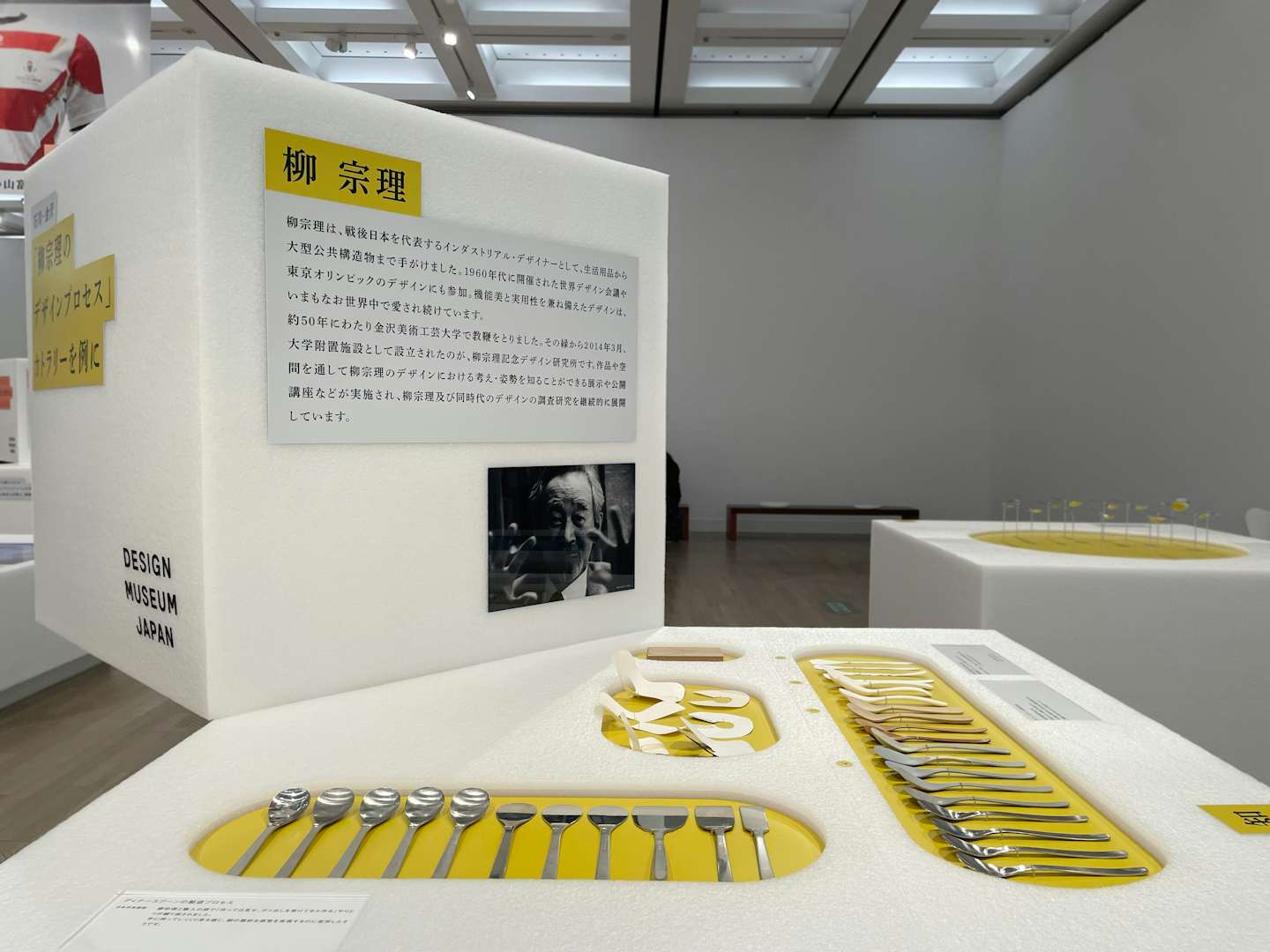

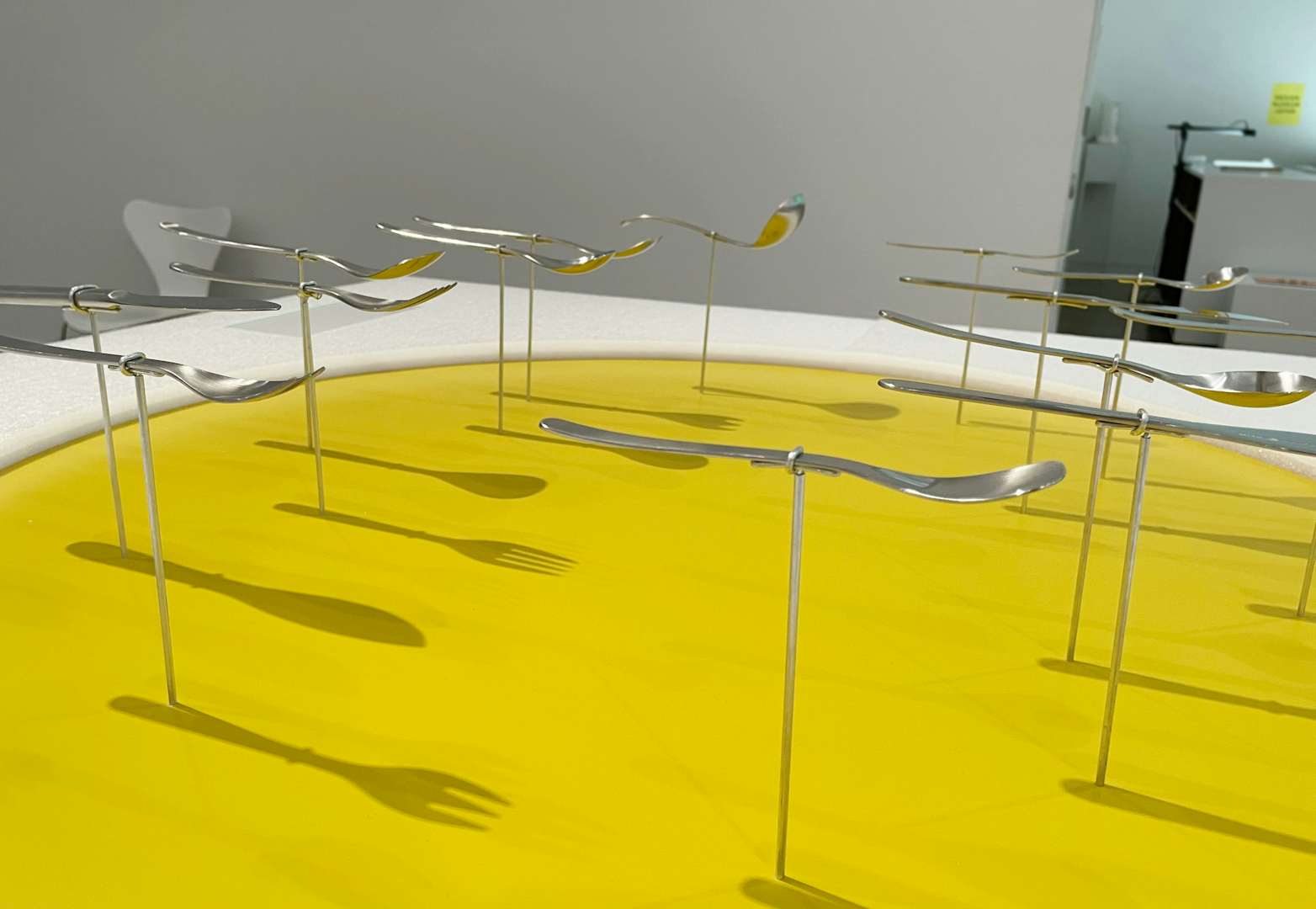

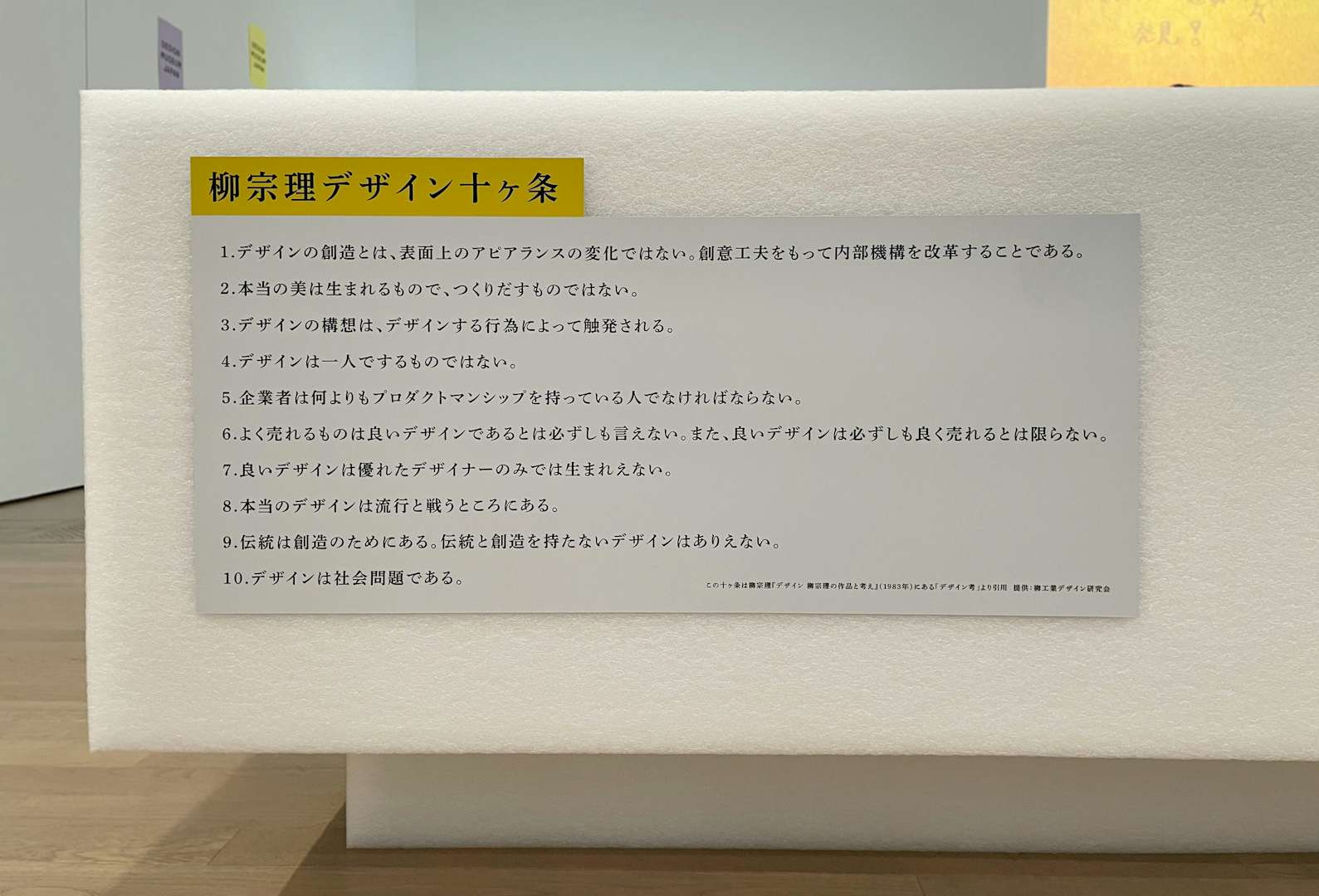

デザイナーたちのデザインプロセスに興味があるという田川欣哉は、戦後日本を代表するインダストリアルデザイナー・柳宗理の工房を訪ねるため、石川県金沢美術工芸大学にある柳宗理記念デザイン研究所に向かった。そこで田川は、柳のものづくりが「スケッチ」からではなく、「実際に紙や木で試作する」ところから始まっていたことを目の当たりにした。本展では、そのなかからカトラリーを例にデザインプロセスを紹介するとともに、柳のデザインに対する信条も明記されている。

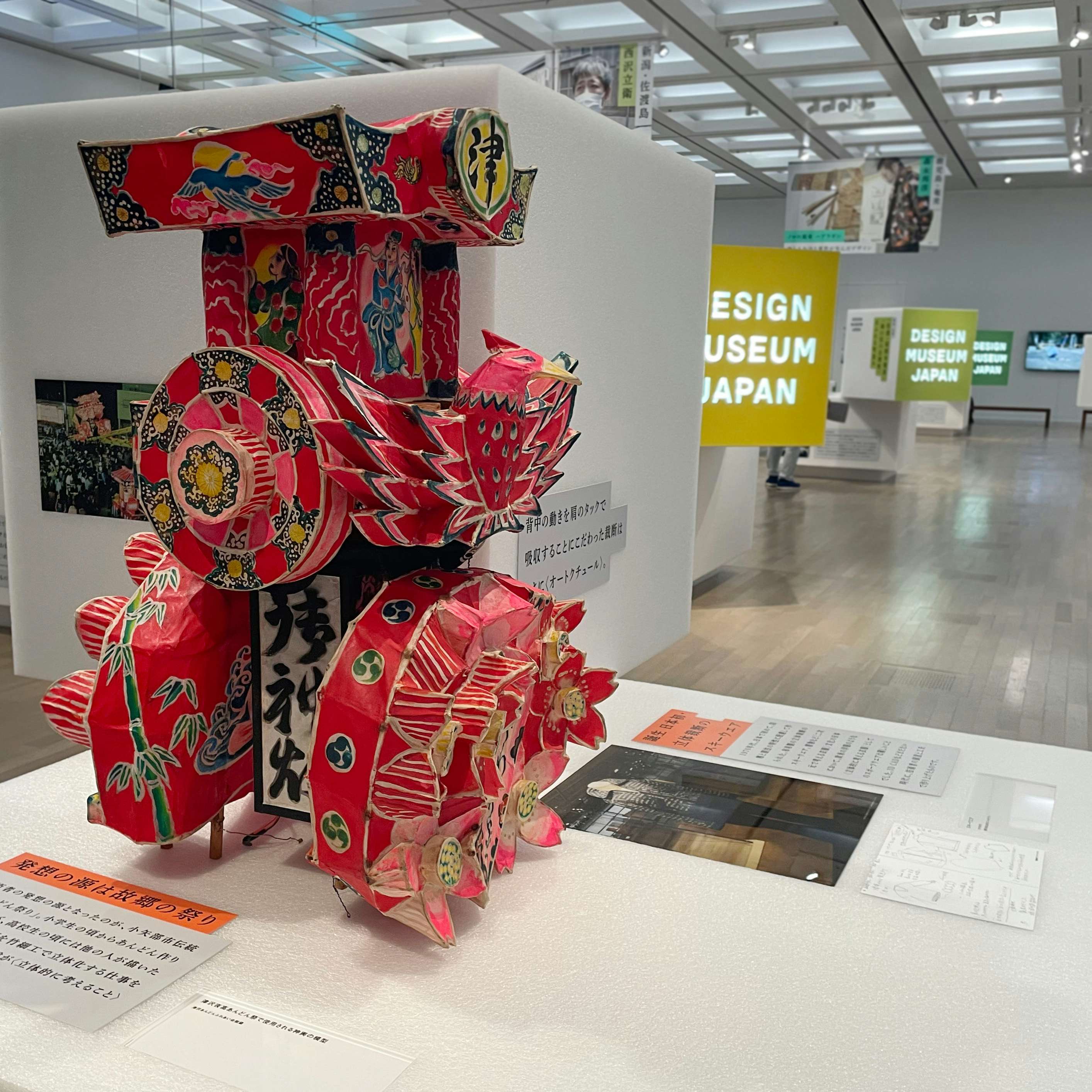

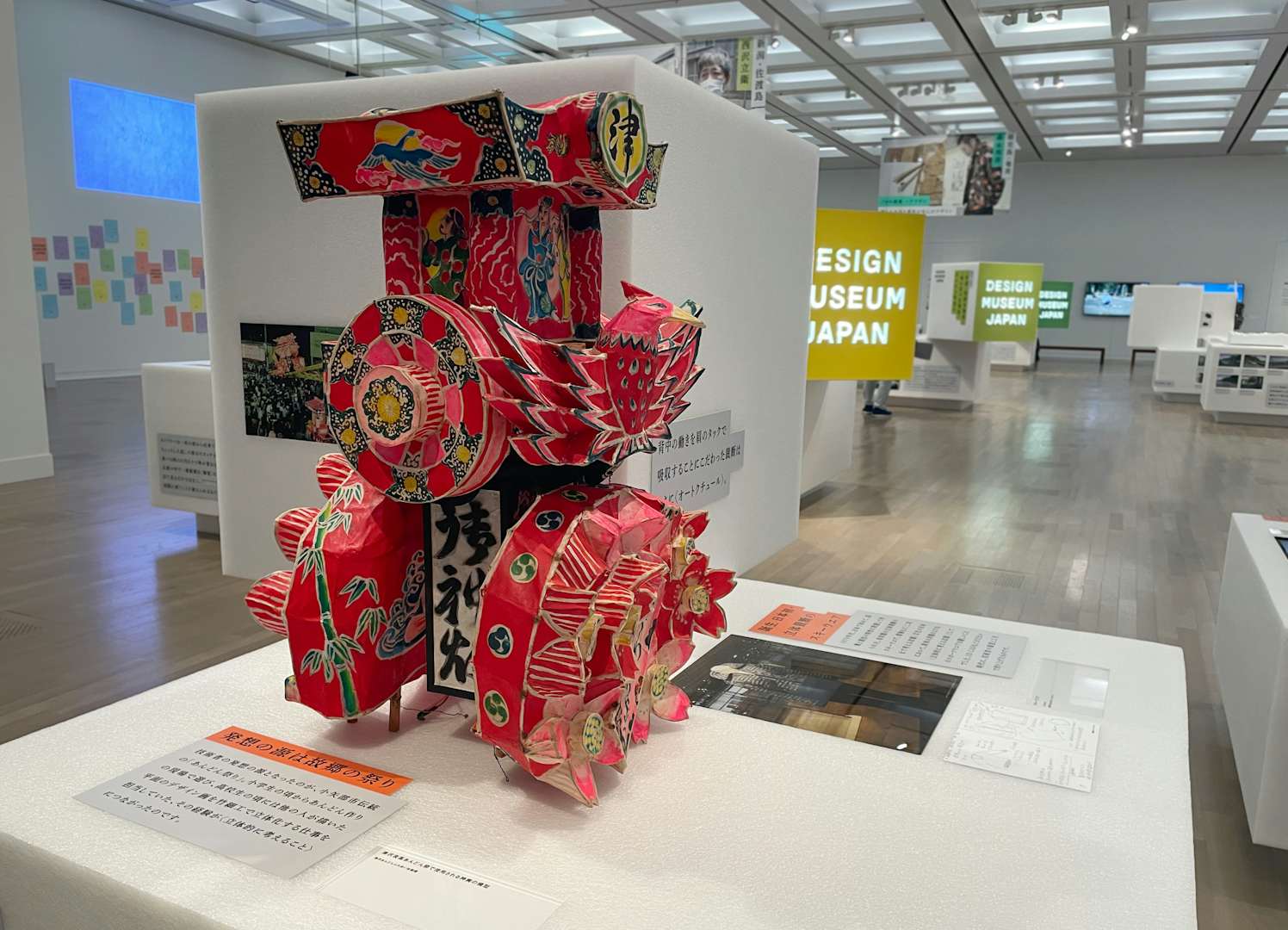

テキスタイルデザイナーの須藤玲子は、富山県小矢部市にある世界的スポーツウエアメーカーを訪ねた。ここでつくられたラグビーワールドカップ2019の日本代表ユニフォームは、立体構造が特徴でもある。製作した技術者たちは、その技が地元で開催される「あんどん祭」のあんどんづくりに由来するものだと話した。本展で須藤は、その一人ひとりの身体をぴたりと覆う服を「オートクチュール」と同様の考え方であるとして紹介している。

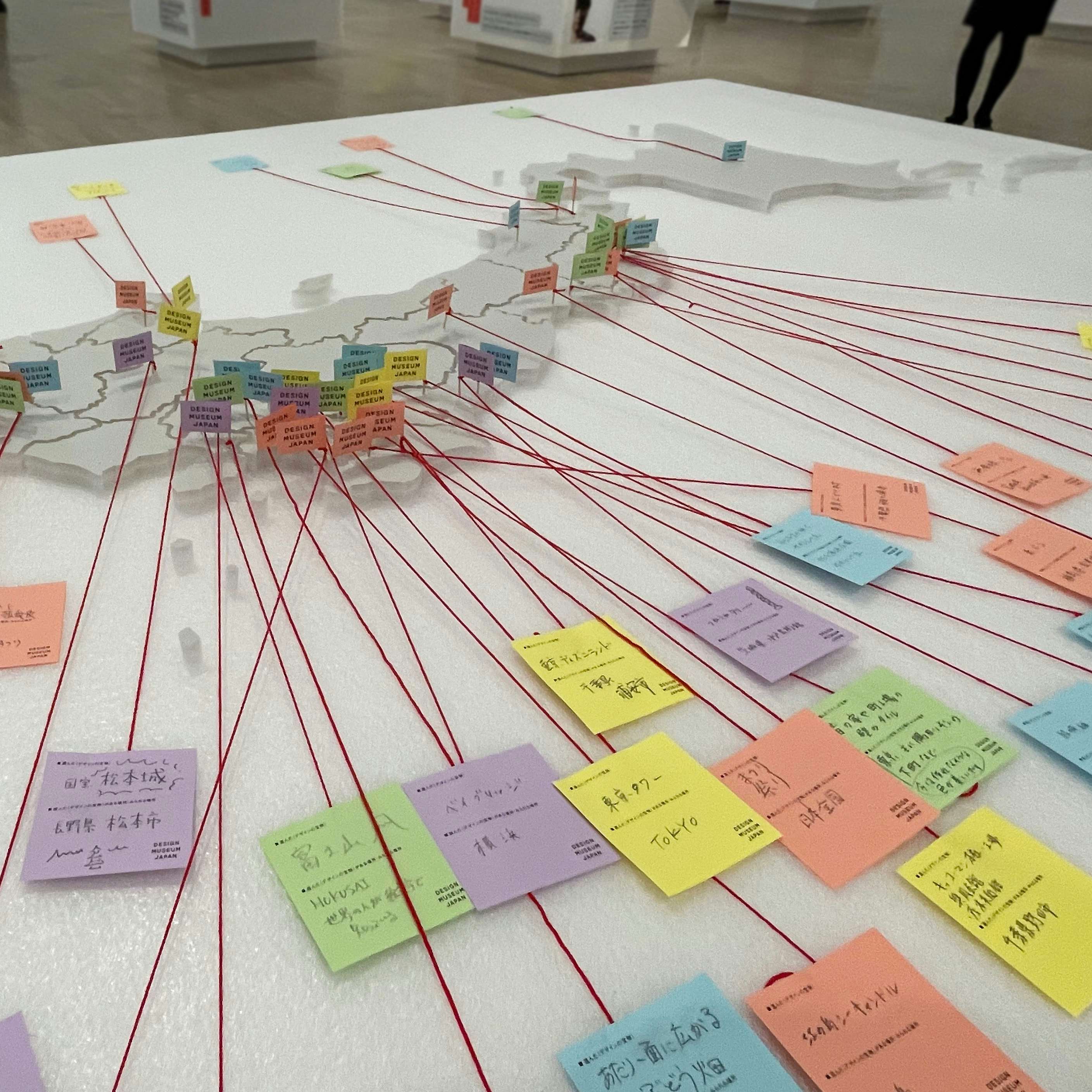

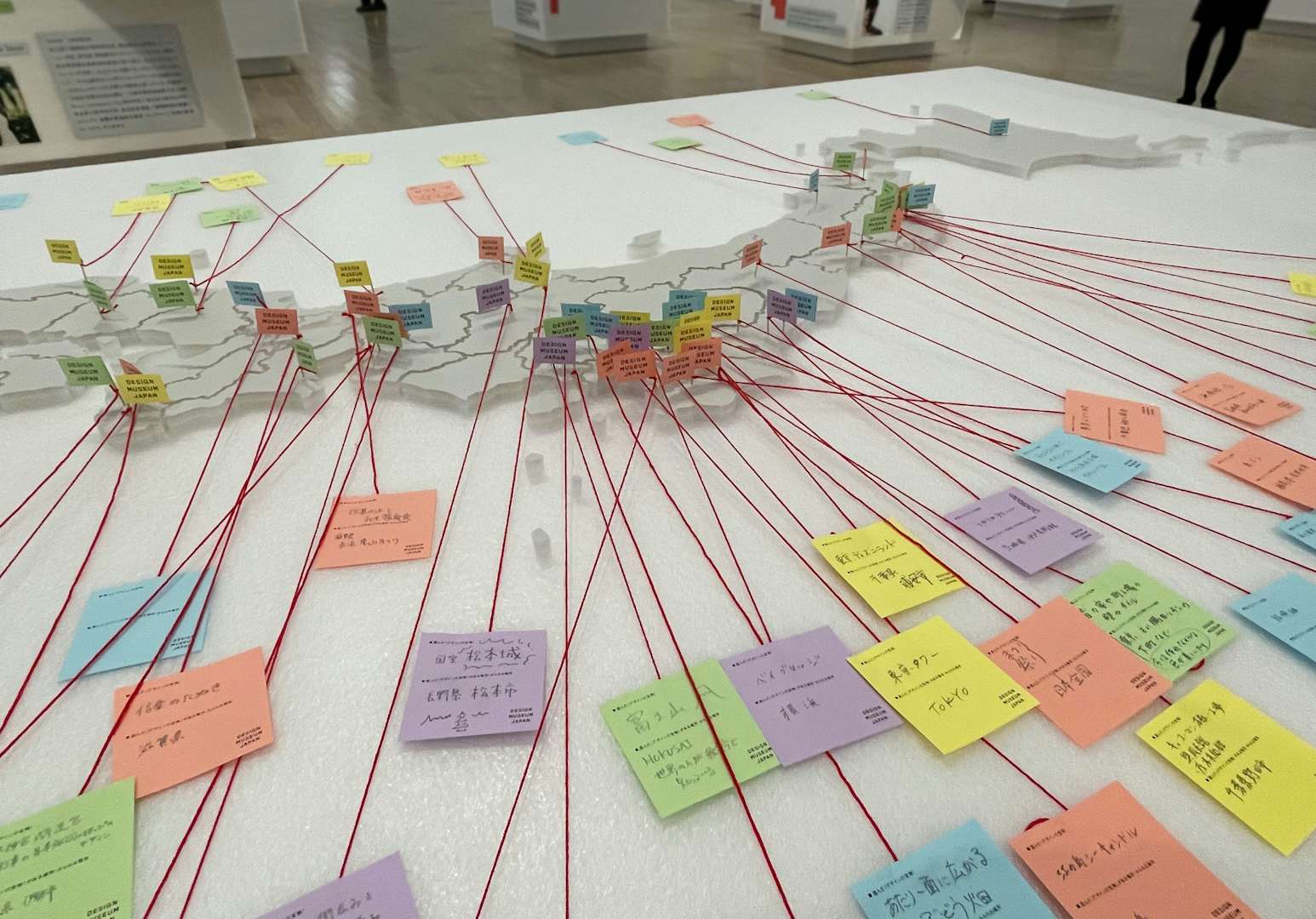

また、会場には本展のタイトルにもある「集めてつなごう」がワークショップ形式で体験できる仕掛けも設置。参加者らが「デザインの宝」と考えるものを記載し、該当の地域と結びつけることで、日本中のデザインの宝が可視化・共有されるというものだ。

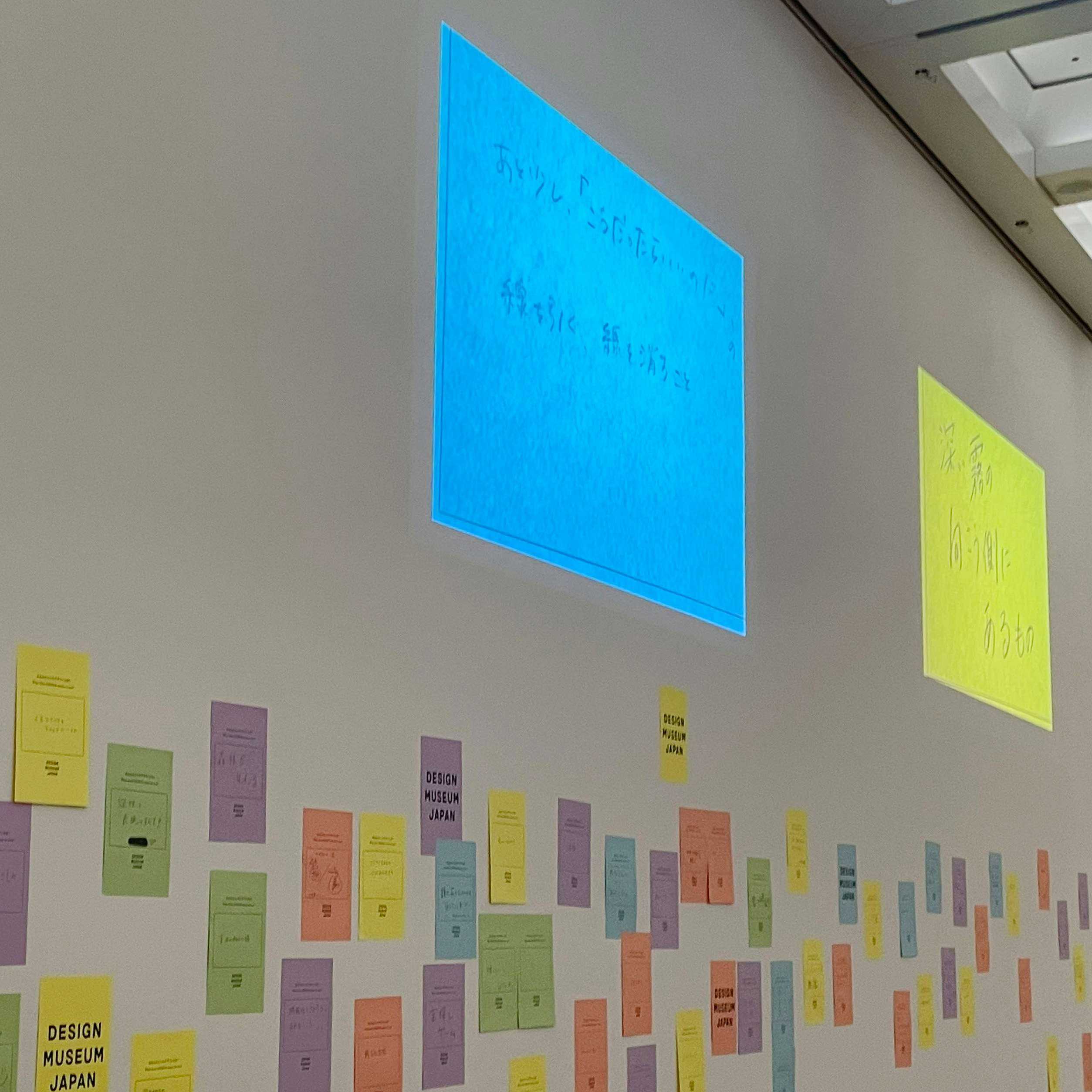

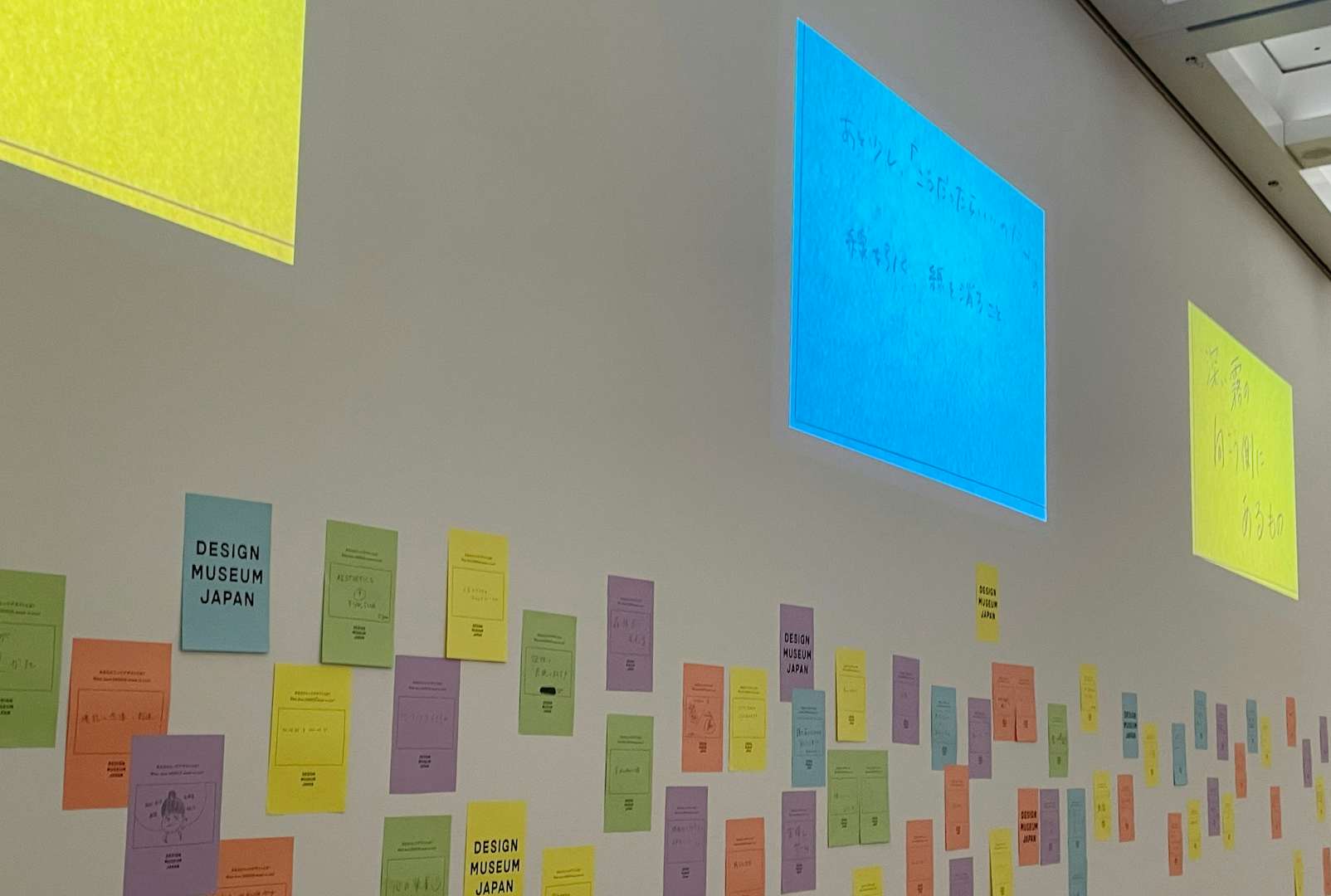

ほかにも、多様な場面で使用される「デザイン」という言葉の意味をあらためて考える仕掛けも体験可能。各クリエイターによる「あなたにとってデザインとは?」に対する回答も、本展を読み解くための鍵となるだろう。

今回の展示は、クリエイターによるリサーチや、参加型のワークショップが並ぶいわば中間報告的な展覧会であると感じた。本展を経て、これらをどのように継続し、そして「デザインミュージアム」構想へとつなげていくのかが、今後の焦点となるだろう。