勝者はどちらか、はたまた両方か。三菱一号館美術館で芳幾・芳年の二大弟子対決を目撃せよ

幕末の浮世絵師・歌川国芳の門下でともに腕を磨き、浮世絵衰退の時代に奮闘した2人の絵師、落合芳幾と月岡芳年。そのライバル対決を描いた展覧会「芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル」が東京・丸の内の三菱一号館美術館でスタートした。

江戸後期を代表する浮世絵師・歌川国芳の門下でともに腕を磨き、最後の浮世絵師と呼ばれる世代として浮世絵衰退の時代に奮闘した2人の絵師、落合芳幾と月岡芳年。幕末を代表する2人の絵師のライバル対決を描いた展覧会「芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル」が東京・丸の内の三菱一号館美術館でスタートした。会期は4月9日まで。

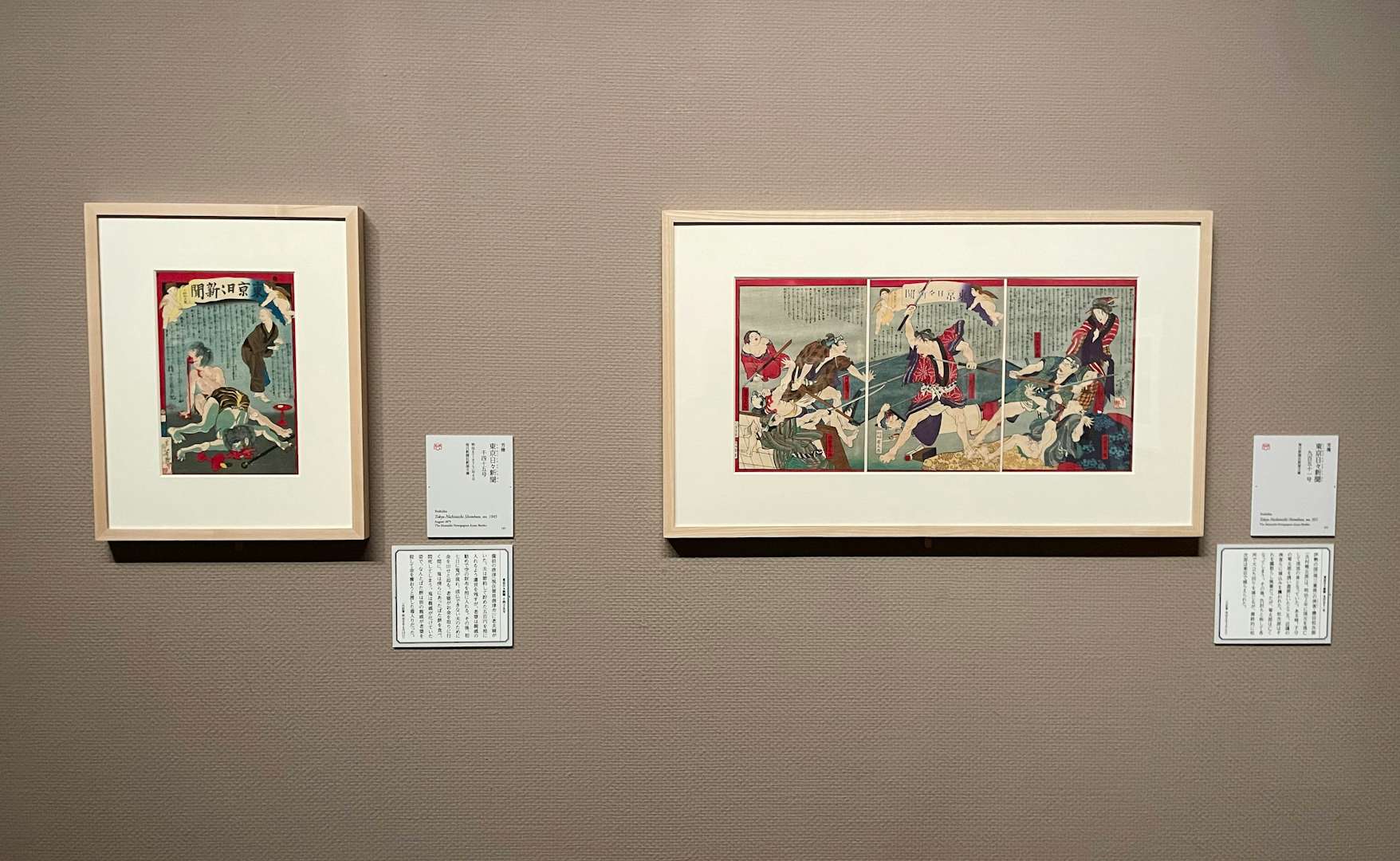

本展は幕末明治の浮世絵を網羅する「浅井コレクション」を中心に、芳年をメインとする「西井コレクション」や国芳研究でも有名な「悳コレクション」などの浮世絵作品から、「新屋文庫」の新聞錦絵までを出品。芳幾・芳年の様々な作風からその画技を比較するとともに、江戸から明治の転換期における浮世絵のあり方についても考察するものだ。

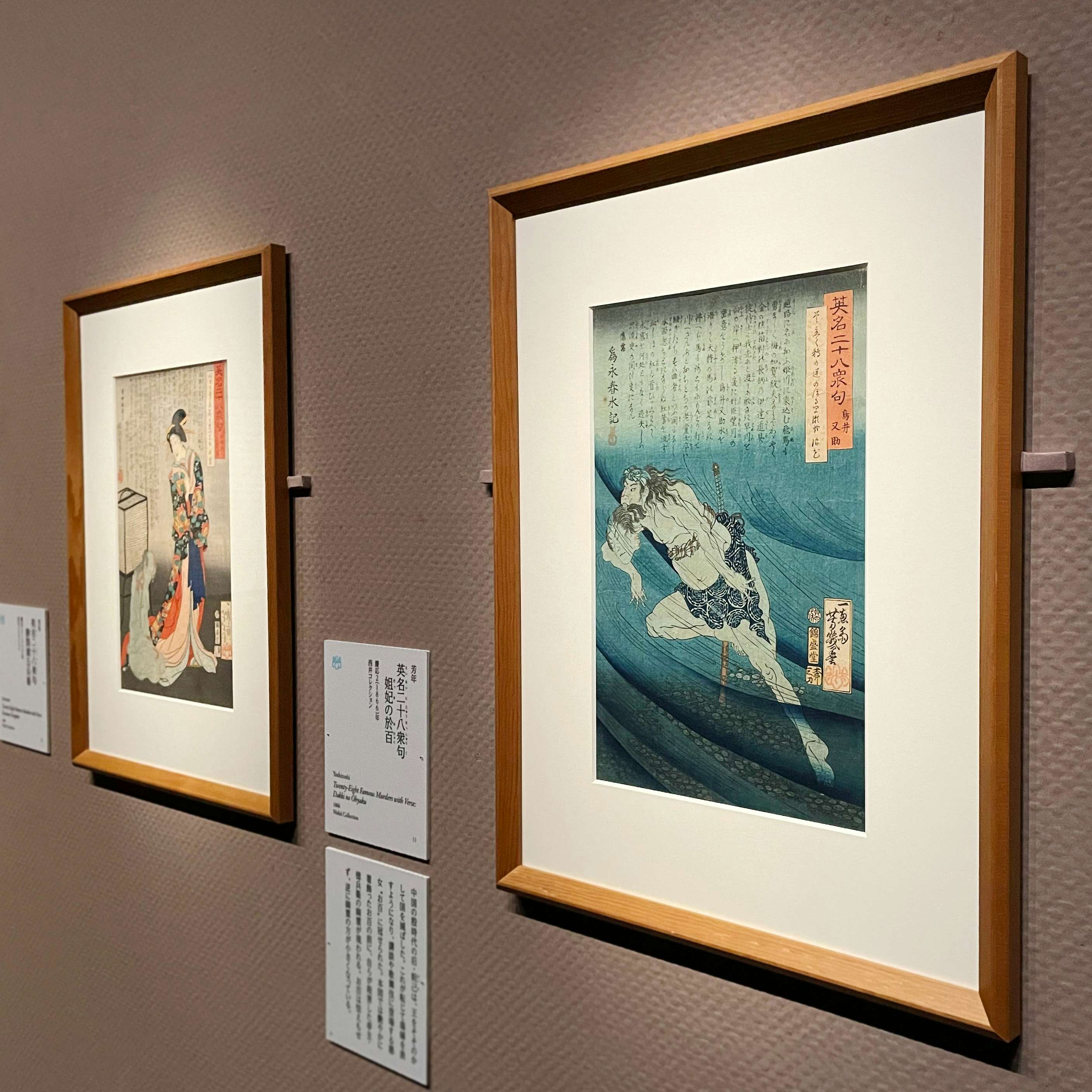

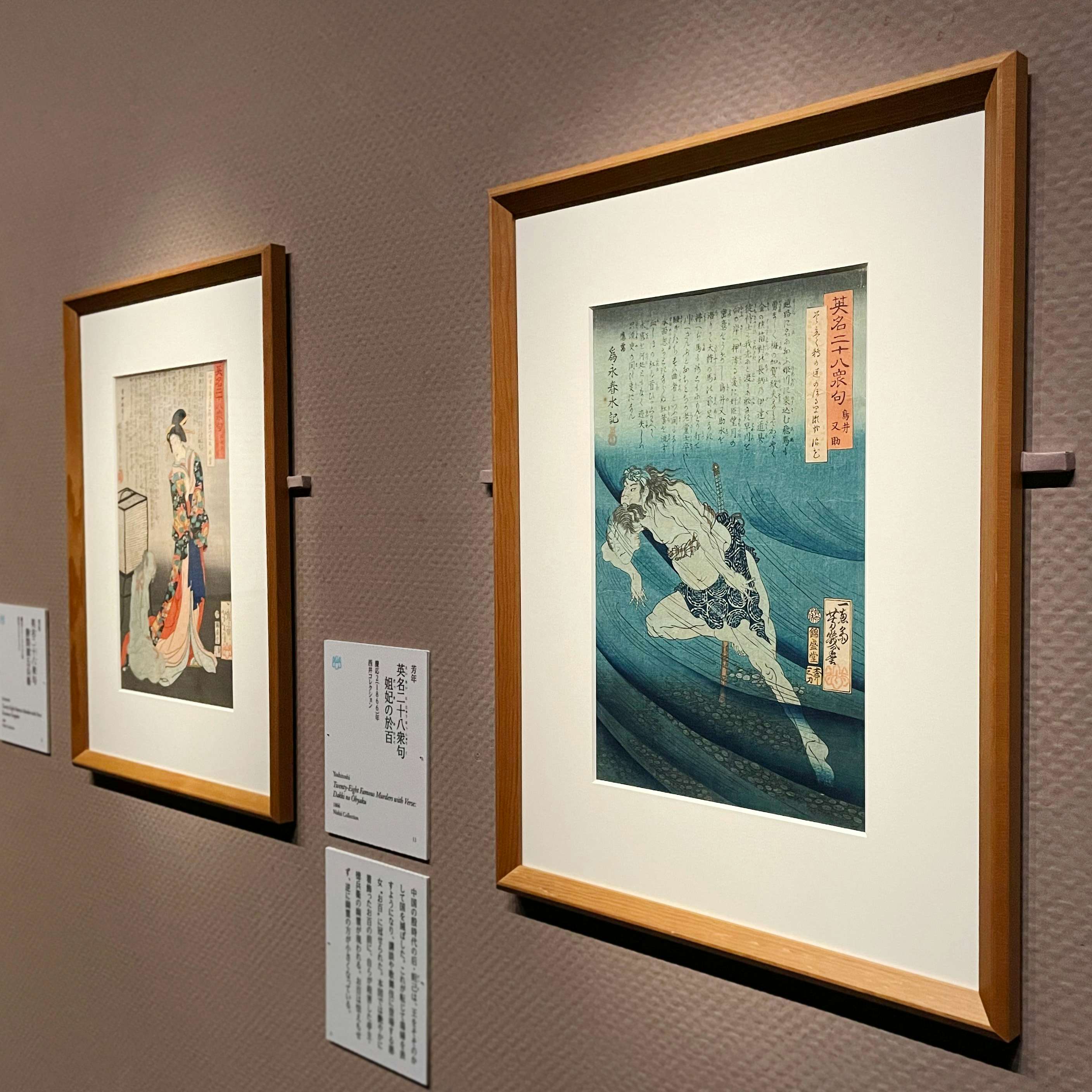

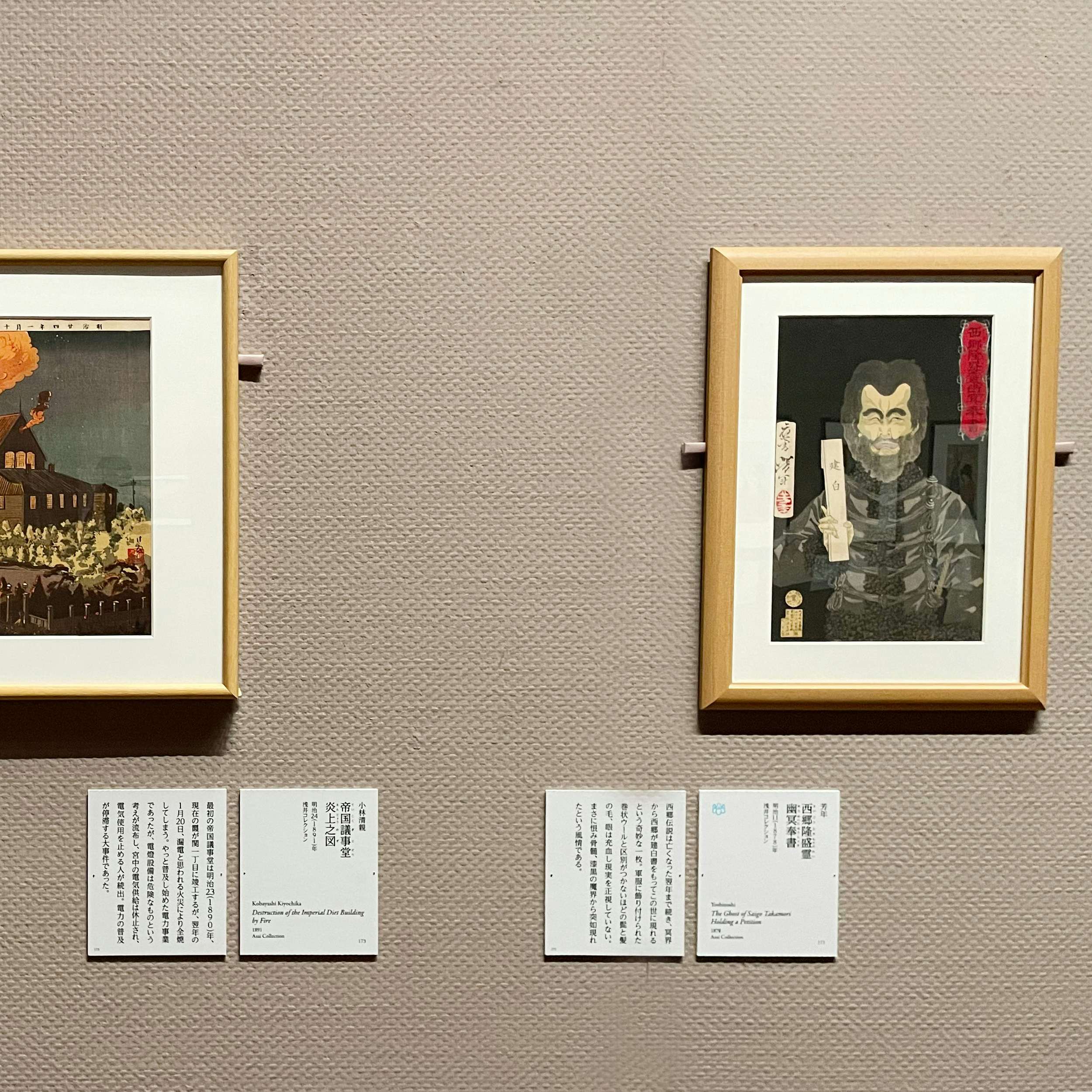

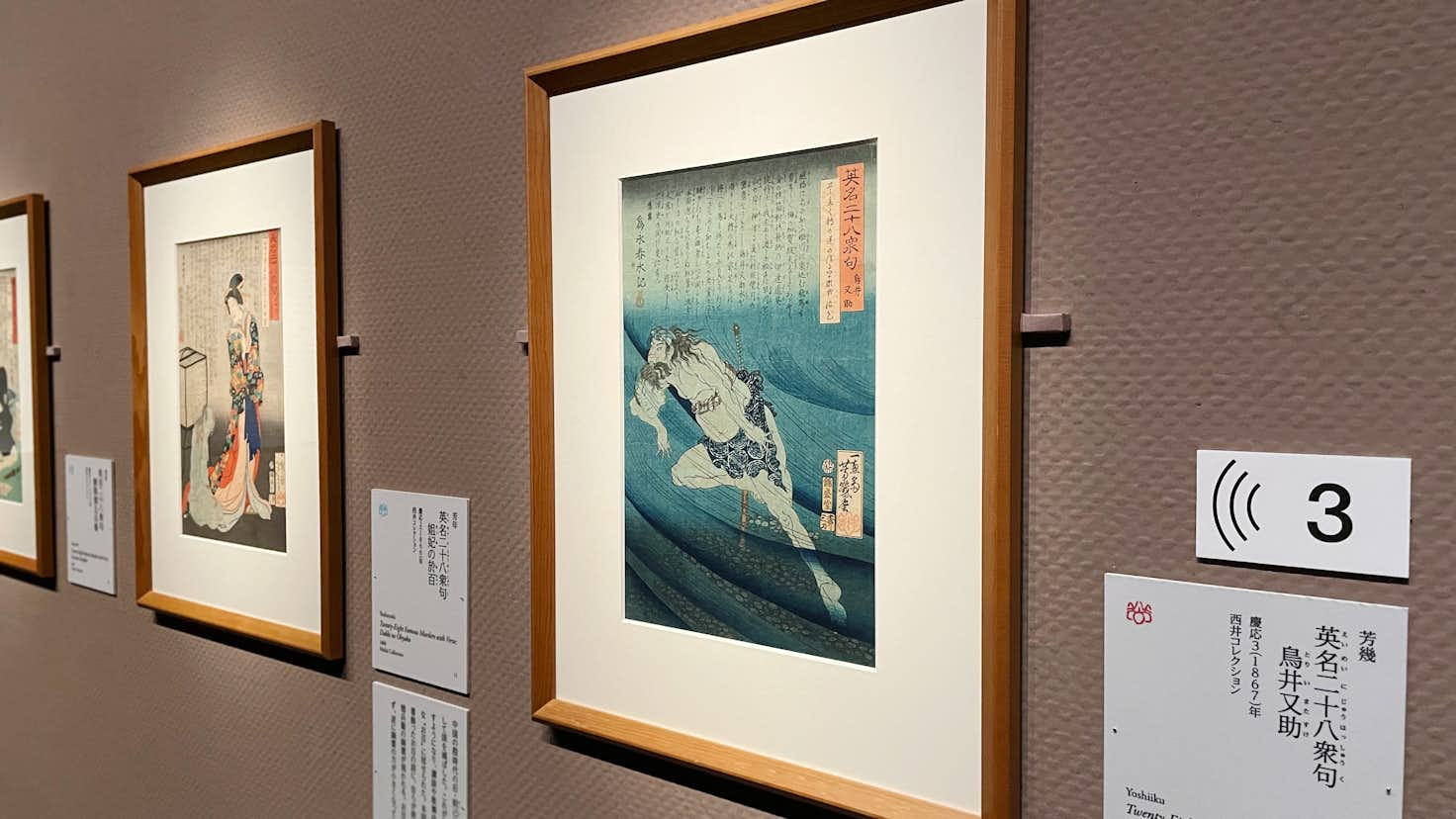

会場前半では、2人の絵師がその師である歌川国芳からどのような影響を受けてきたのかを比較しながら鑑賞することができる。その事例のひとつが、芳幾・芳年が14図ずつ分担して描いた初期の代表作《英名二十八衆句》(1866〜67)だ。本作は歌舞伎や講談の残酷なシーンを集めたいわゆる「血みどろ絵」「無残絵」と呼ばれ、国芳が描いた《鏗鏘手練鍛の名刃(きえたてのうちきたえのわざもの)》の影響が指摘されている。芳幾の爽やかな水中における残酷さや芳年の表現する血の生々しいほどの発色は、ぜひじっくりと目にしてほしい。

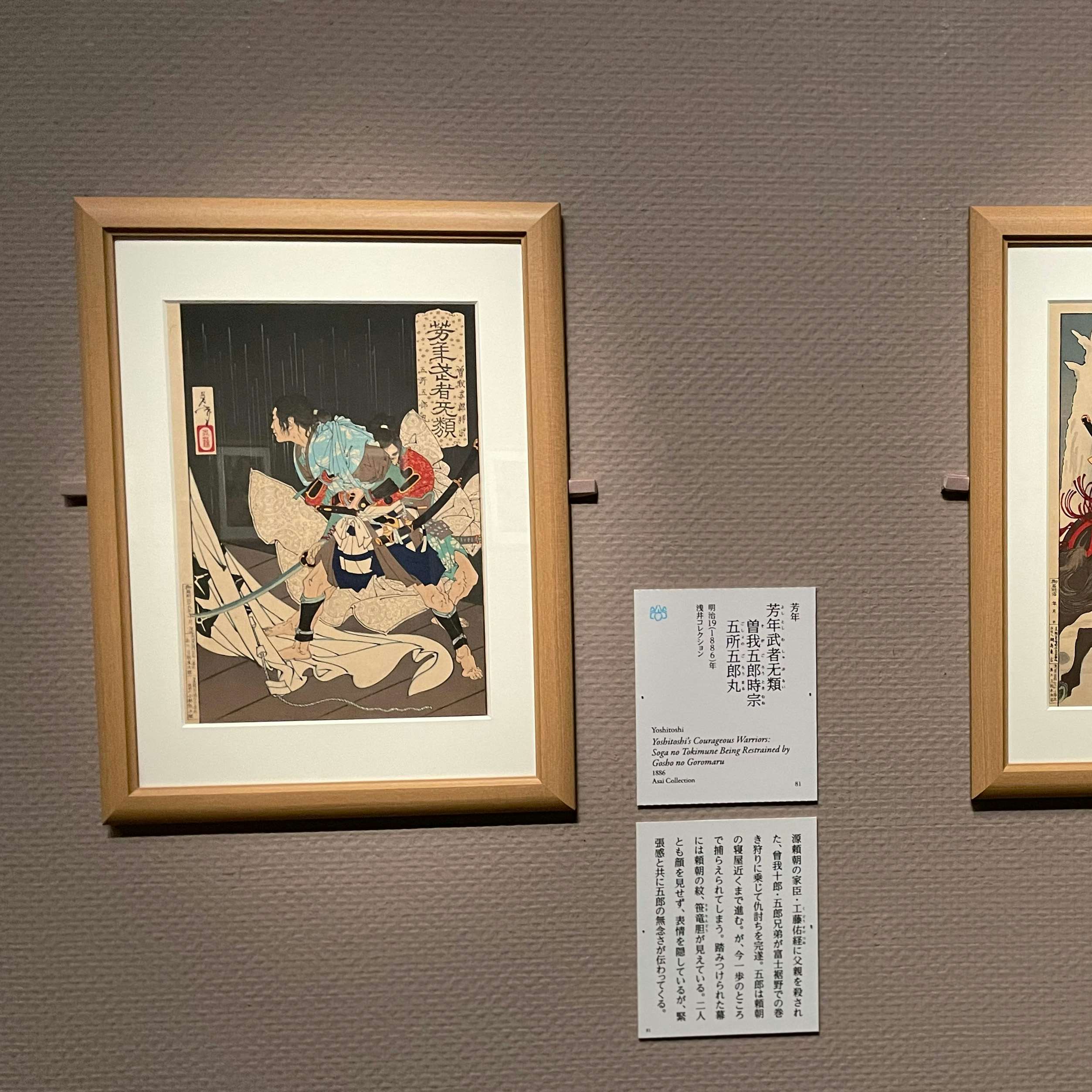

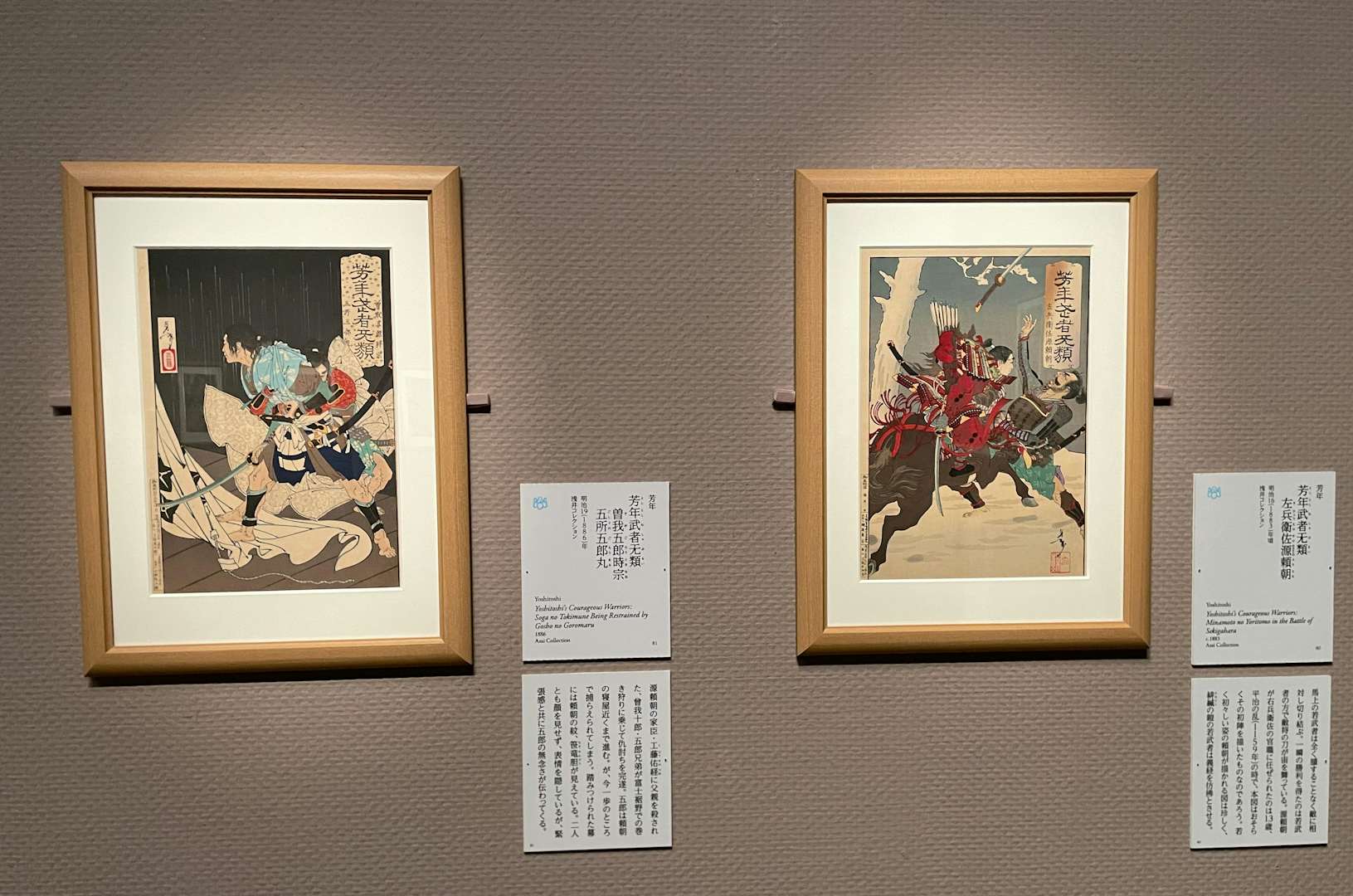

芳幾・芳年は当初、国芳がもっとも得意とした武者絵の正当な後継者としてその実力を磨いていた。芳幾は国芳のスタイルを忠実に模した《太平記英勇伝》(1867)を制作するいっぽうで、芳年は《芳年武者无類》シリーズを展開。その作風を独自のものへと変化させていった。芳幾による《太平記英勇伝》では、国芳作品との比較を会期中の展示替えで複数鑑賞することができる。

芳年作品における最大の特徴は、なんと言っても戦闘中のダイナミックな構図と、静謐なシーンを描き分けるその「動」と「静」のバランス感覚ではないだろうか。1883年に出版された33枚の《芳年武者无類》シリーズは、神話から戦国時代までの様々な武将が描かれている揃物。本シリーズが一堂に会するのは本邦初だという。

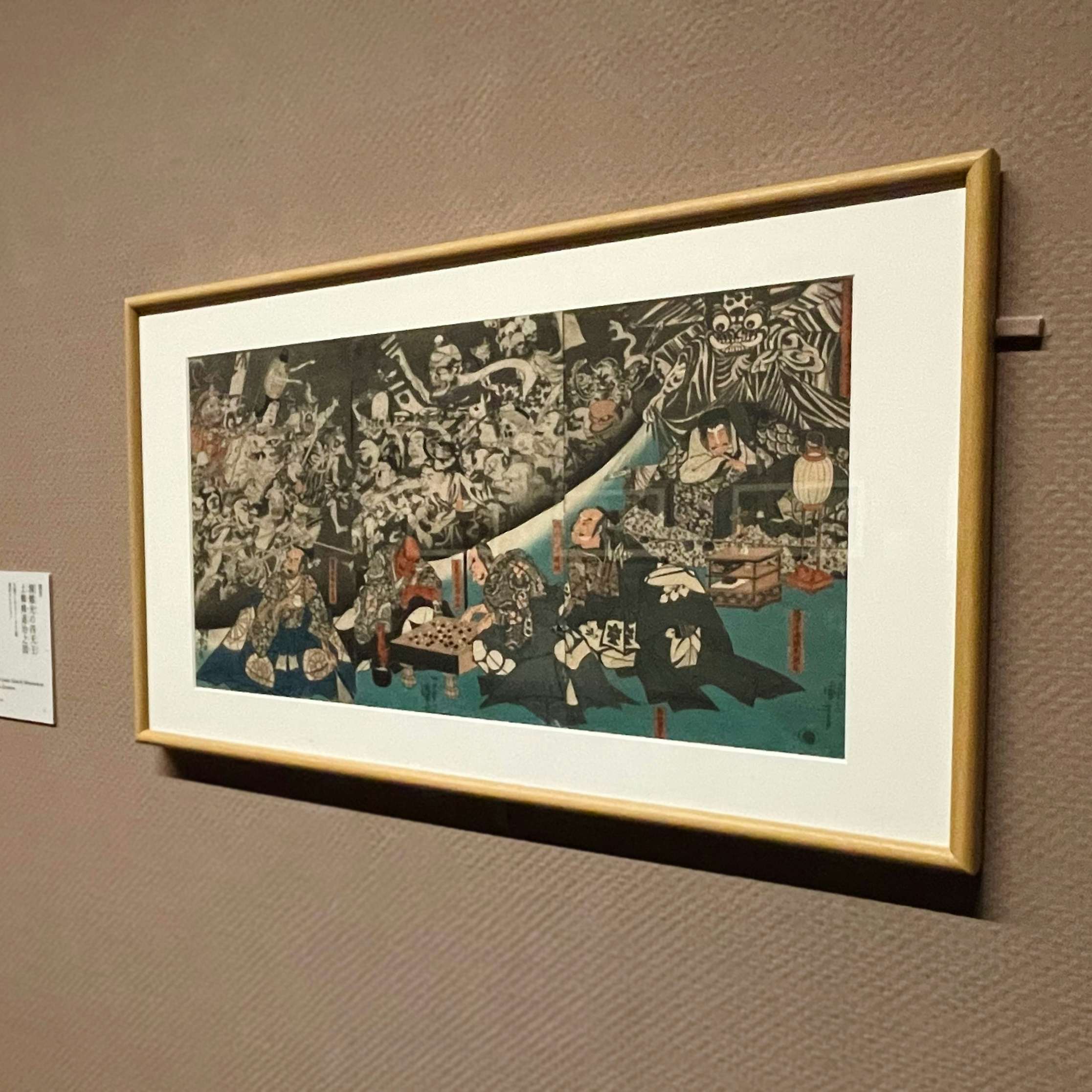

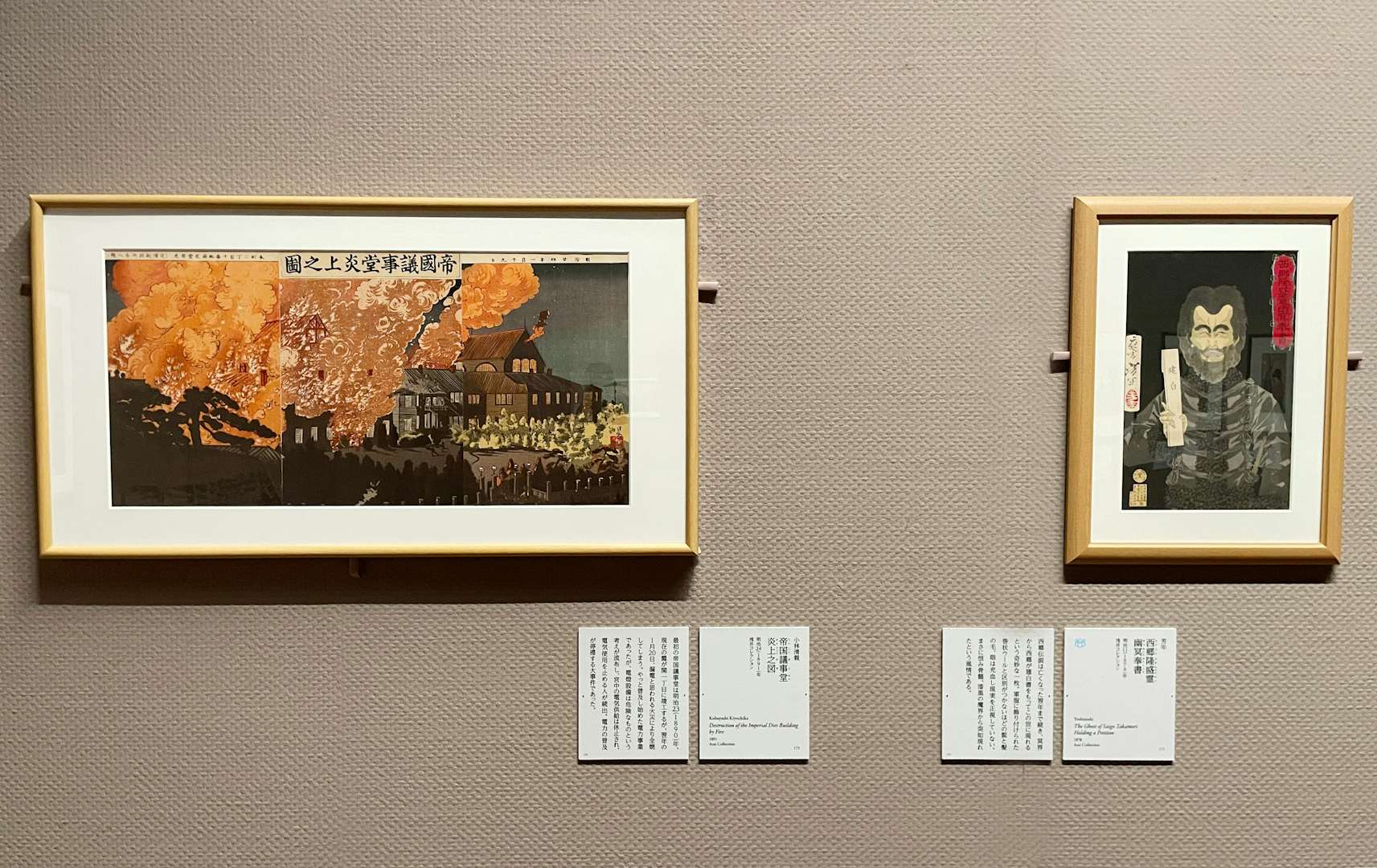

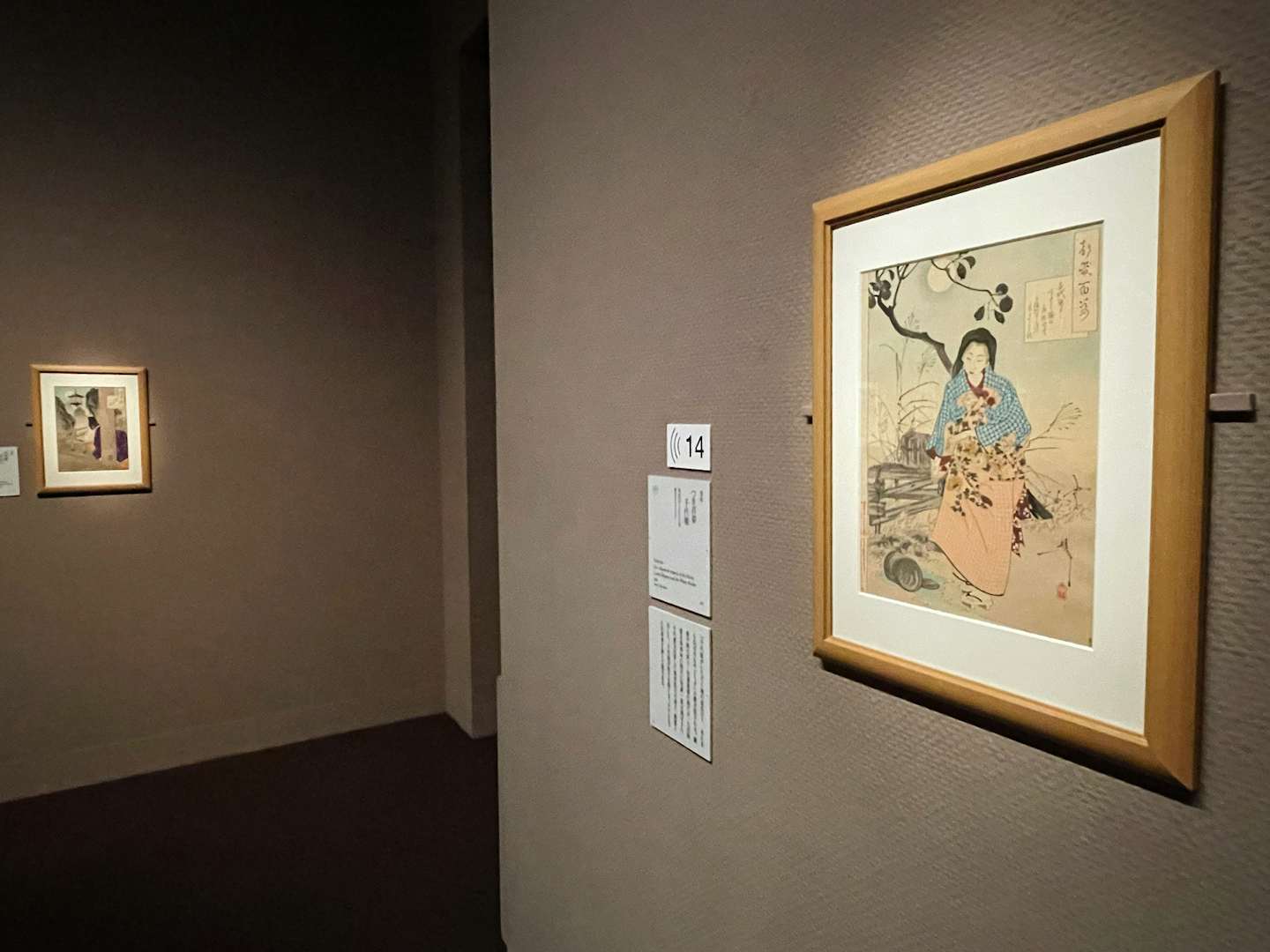

本展では一部の章で、芳幾・芳年と同時代を生きた絵師たちの作品も紹介されている。会場には、幕末に開港した横浜の様子を描いた歌川貞秀による異国情緒あふれる「横浜絵」や、鉄道や建築など明治の文明開化をとらえた「開化絵」、光や影のうつろいを巧みにとらえた「光線画」で一斉を風靡した小林清親の作品などが陳列。これらの作品からは、浮世絵が時事を扱う役割となっていったこともうかがい知ることができる。安政の大地震を描いた《安政二稔十月二日夜亥刻大地震焼失市中掻動図》(1855)は作者不詳であるが、芳幾が23歳の頃の作品ではないかと言われている作品。この芳幾のジャーナリズムが、のちに発揮されることとなる。

やがて国芳の画技を引き継いだ2人の絵師は、おのおの活動の場を広げていくこととなる。芳幾は戯作者・條野採菊らと東京初の日刊紙「東京日日新聞」(1872〜)を発刊。その後、芳幾が錦絵を描いた《東京日々新聞》大錦が刊行されることとなる。これらがきっかけで一般大衆に新聞が浸透し、後を追って登場する《郵便報知新聞》錦絵(1875)には芳年が起用されることとなった。

芳幾が新聞錦絵で大成するいっぽう、芳年は国芳の武者絵のみならず西洋画なども手本とし、多くの歴史上の人物を描いた。そのダイナミックな構図や人物のポージングは歴史画に革新をもたらしたとも言えるだろう。そんな芳年が晩年に手がけた《月百姿》(1885〜89)は、大判錦絵100図にもおよぶ大作となった。

これまで芳幾・芳年ともに、その紹介は浮世絵作品を中心として示されてきたが、本展では肉筆画も多く出展されていることも特徴だ。芳年《ま組火消しの図》(1879)、芳幾《吃又》看板絵(1894)はともに会場入口に並べて展示されており、2人の絵師の対決を描くという本展のスタンスを表しているとも言えるだろう。

同派から誕生した二大絵師のライバル対決。どちらが勝者であるかは簡単には言い切ることができないが、基礎を同じくしながらも各々が独自のスタイルや価値観をつらぬき展開させた先には、現代にも通ずる絵師のモデルケースがはっきりと現れているようにも思う。

また、本展では講談社「モーニング」で連載中の東直輝による『警視庁草紙 ―風太郎明治劇場―』とのコラボレーションも実施。展覧会とシンクロする警視庁草紙外伝『異聞・浮世絵草子』が3週に渡って掲載されているという。2人のライバル対決を、現代絵師によるマンガで深く知るのも良いきっかけとなるだろう。

なお、本展は設備入替および建物メンテナンスのため長期休館する三菱一号館美術館の休館前最後の展覧会となる。同館の再オープンは2024年の秋が予定されているため、この機会に美術館建築もじっくり楽しんでみてほしい。