キュビスムの成立が美に革命を起こすまで。「キュビスム展─美の革命」展でそのダイナミズムを追う

パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって生み出されたキュビスムに焦点を当てた展覧会「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展─美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」が、東京・上野の国立西洋美術館で開幕した。会期は2024年1月28日まで。

20世紀初頭にパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって生み出されたキュビスム。この芸術運動に焦点を当てた展覧会「パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展─美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」が、東京・上野の国立西洋美術館で開幕した。会期は2024年1月28日まで。本展監修は、ブリジット・レアル(ポンピドゥー・センター / 国立近代美術館前副館長)、田中正之(国立西洋美術館長)。

ポンピドゥー・センターとは、フランスのジョルジュ・ポンピドゥー元大統領によって構想され、1977年に開館したパリの中心部にある複合文化施設だ。その中核を占めている国立近代美術館・産業創造センターは世界屈指の近現代美術コレクションを誇り、キュビスムの優品を数多く収蔵していることでも知られている。

本展は、そんなポンピドゥー・センターと国立西洋美術館のコレクションから、キュビスムの歴史を語るうえで外せない名作が一堂に展示される。50点以上が日本初出品の作品であり、14章にわたってその成立と発展をストーリーに沿って追うものとなっている。

1章では、19世紀後半から20世紀初頭キュビスム以前の表現と、ポール・セザンヌやポール・ゴーガン、アンリ・ルソーなどといったその興りのきっかけとなった画家たちの作品を紹介。2章から3章では、その幾何学的形態や多視点による画面構成が、キュビスムを追求・発展させていったピカソやブラックへの作品とつながっていくといった成立までの流れを見ることができるだろう。

この芸術運動の興りに欠かせないのが、当時キュビスムをはじめとする前衛芸術を積極的に擁護した詩人であり美術批評家のギヨーム・アポリネールの存在だ。1904年にピカソと知り合ったアポリネールは、その後ピカソが住んでいた集合アトリエ「洗濯船」に出入りするようになったという。また、1907〜12年の期間にアポリネールの恋人でもあった画家のマリー・ローランサンは、そのアトリエで出会った仲間たちの集合肖像画を描いている。

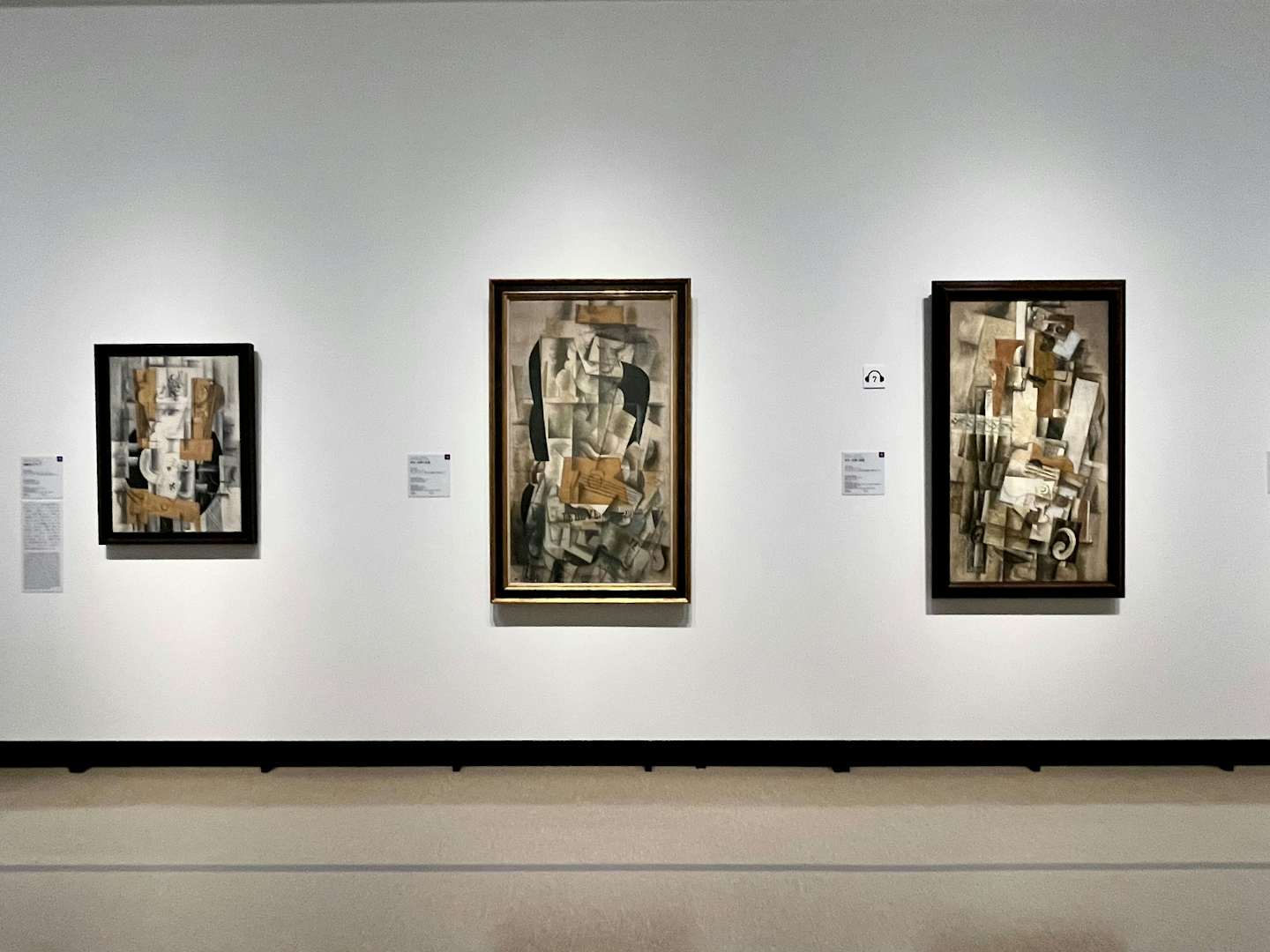

じきにピカソとブラックが出会い、交流を深めると、1909年頃には新しい絵画表現を追求する「分析的キュビスム」を展開していった。次第に抽象化が進むと、12年頃には「総合的キュビスム」の段階を迎え、コラージュやパピエ・コレ(貼られた紙)といった新たな試みも行われていった。このあたりの造形的実験の様子は4章で紹介されている。

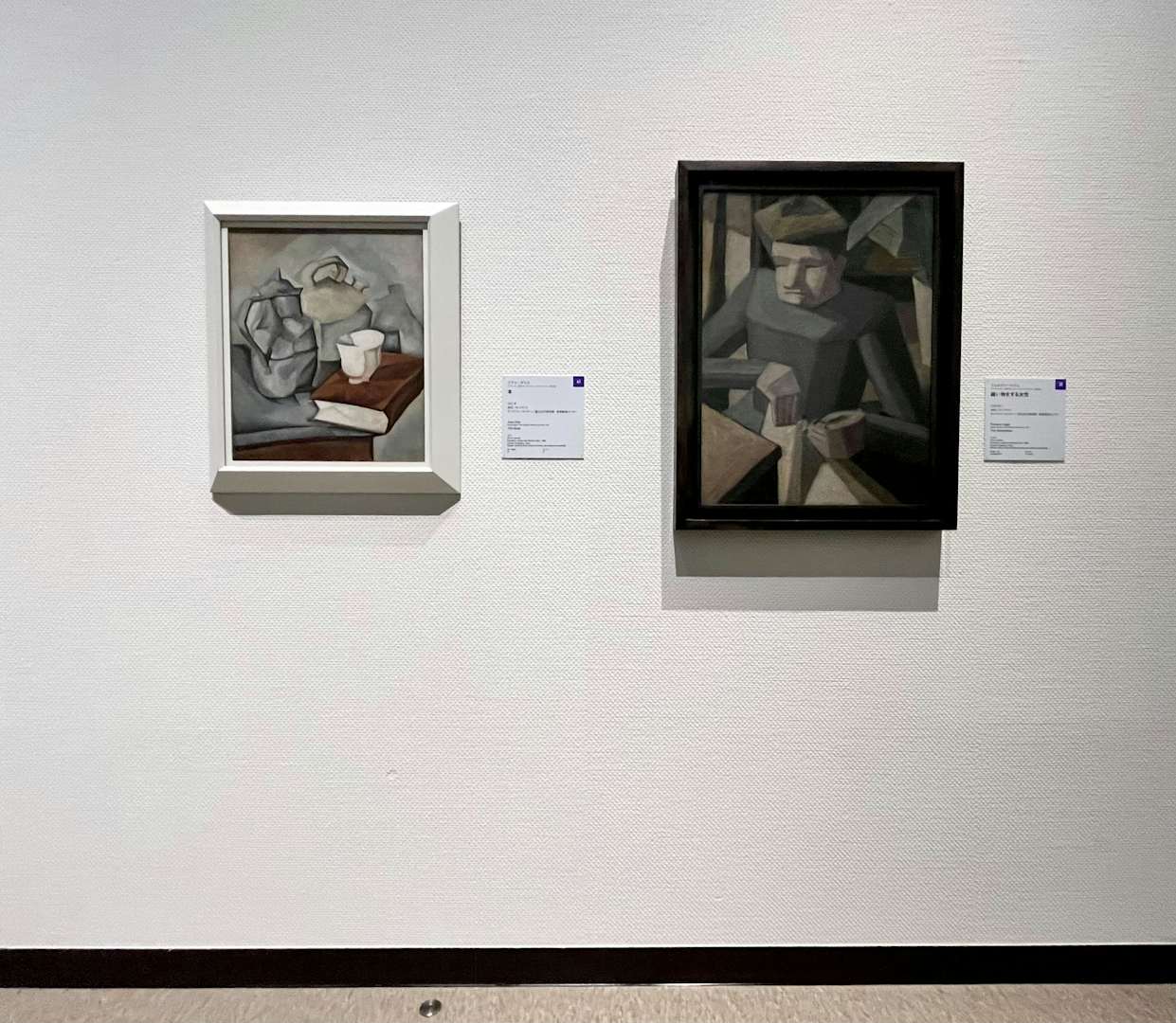

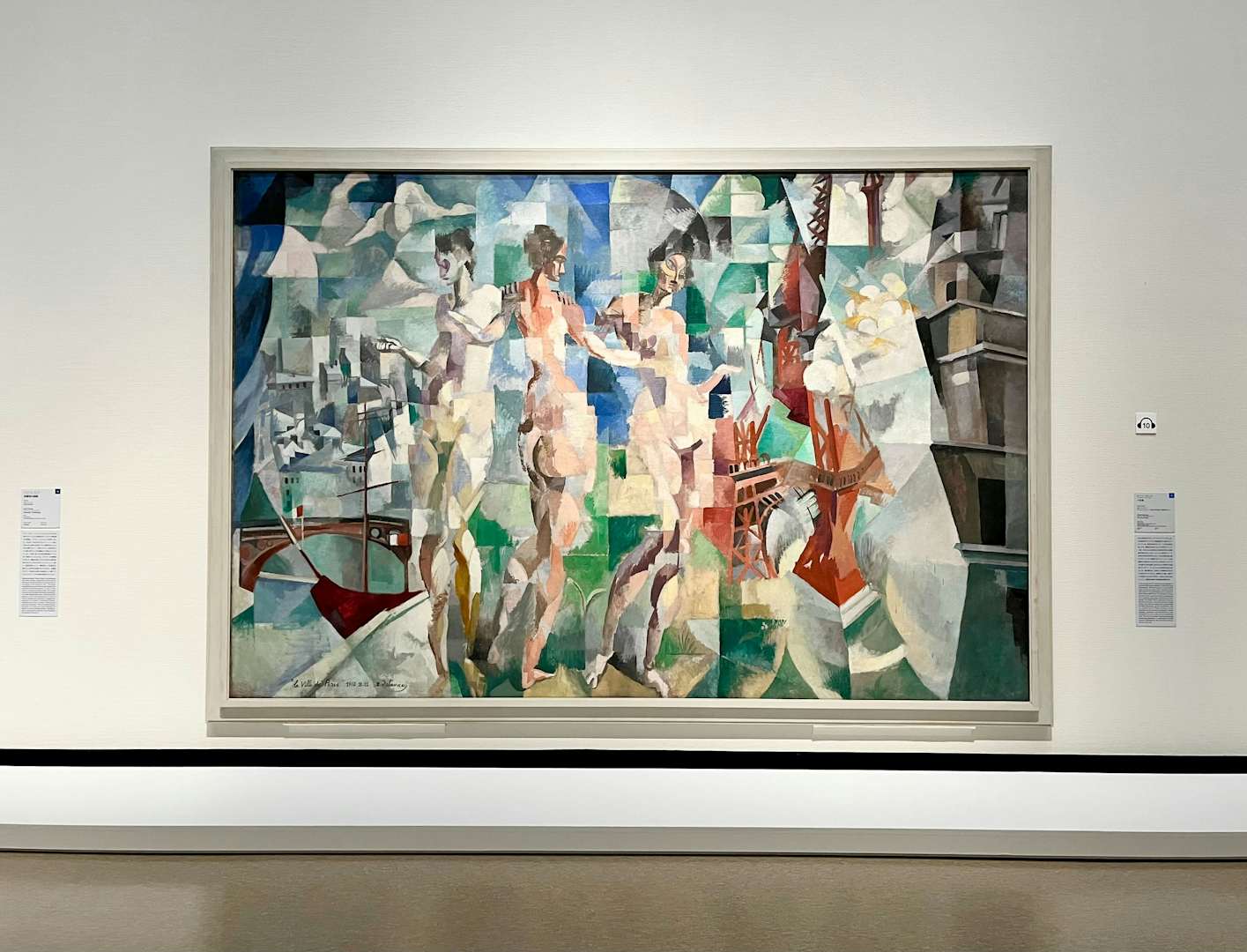

5〜8章では、ピカソやブラックが創始したキュビスムに追随し、その発展に寄与した芸術家たちの作品が紹介されている。キュビスムの理論化を推進し論文を発表したグレーズとメッツアンジェのほか、ブラックと一時制作をともにしたフアン・グリスやフェルナン・レジェによる「セクション・ドール(黄金分割)」や、ロベール・ドローネーを筆頭とする「オルフィスム」が台頭するなど、この運動は次第に盛り上がりを見せていくこととなる。

さらに、画家で版画家のジャック・ヴィヨン(ガストン・デュシャン)や彫刻家のレイモン・デュシャン=ヴィヨンが構えたアトリエ「ピュトー・グループ」では、末弟のマルセル・デュシャンをはじめとするサロン・キュビスムの芸術家たちによって数字や科学などとキュビスムを理論的に結びつけようと研究が重ねられた。この理論化は、ヴィヨンによる《行進する兵士たち》(1913)のような運動のダイナミズム表現にも見て取れることだろう。

9章では、絵画のみならず、装飾芸術にも影響したことがうかがえる資料が紹介されている。1903年に創設され、装飾芸術の振興にも寄与したサロン・ドートンヌは、12年に「メゾン・キュビスト(キュビスムの家)」を展示。キュビスムを建築や室内装飾へと展開する試みがなされた。

10章では、フランス国外からやってきた若い芸術家たちが集うアトリエ「ラ・リュッシュ(蜂の巣)」で、最先端の芸術運動を展開していったベラルーシ(旧ロシア帝国領)出身のマルク・シャガールや、ルーマニア出身の彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ、イタリア出身のアメデオ・モディリアーニなどを取り上げている。キュビスムを吸収しながらも独自の表現を追求していったことがうかがえる豊かな表現にも注目してほしい。

11章や12章でも、シャガールのようにキュビスムの運動に関わった東欧出身の芸術家による作品や、フランスのキュビスムやイタリアの未来派から影響を受けロシアで発生した「立体未来主義」を紹介している。都市や工業と交わっていくキュビスムの多彩な様相が見て取れるだろう。

近代作家による作品を見ていくうえで、世界大戦の影響は語らざるを得ない。13章ではそんな戦争を予期するかのようなキュビスム作品を取り上げるている。この大きな混乱に芸術家たちがどのような視線を向けていたかがうかがえるだろう。キュビスムの表現が政治的闘争の対象となってしまったことについても資料とともに語られている。

最終章では、戦後におけるキュビスムの地位回復についてやそれを乗り越え発生した「ピュリスム(純粋主義)」を取り上げるとともに、この運動に呼応し、建築へと展開していったル・コルビュジエや、グリスやレジェの新たな作品を紹介している。コルビュジエは世界文化遺産でもあるこの国立西洋美術館の建築設計も担っており、この章は同館設計に至るまでのコルビュジエの変遷、つまり西洋美術館の前史としても見ることができるだろう。

開催に際し、本展を担当した久保田有寿(国立西洋美術館 特定研究員)は次のように語った。「ポンピドゥーセンターと西洋美術館の作品を展示する本展は、50点以上の作品が初来日となる。キュビスムといえばピカソのイメージが日本では強いが、多種多様で複雑、そしてダイナミックな運動が20世紀初頭のパリで展開されていたことが展覧会を通じてお伝えできるだろう」。

また、レアルも以下のように語る。「サブタイトルの通り、本展では芸術分野における革命を紹介している。また、当時前衛芸術を積極的に擁護した批評家ギヨーム・アポリネールの視点からキュビスムをとらえることができるだろう」。

キュビスムの作家を取り上げた展覧会はたびたび開催されているが、「キュビスム展」と名を冠す展覧会はじつに50年ぶりだという。あまりにも有名なこの芸術運動の成立が、いかに伝統的な芸術の在り方を変えてきたか。そのダイナミックとも言える新たな美の潮流を理解するには見逃せない展覧会だろう。