坂本龍一をいかに未来につなげるのか。ICC「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」に見る試み

今年3月に逝去した音楽家・坂本龍一。同氏を追悼する展覧会「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」が、東京・初台のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で開幕を迎えた。

東京・初台にあるNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で、「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」が幕を開けた。会期は2024年3月10日まで。キュレーターは畠中実(ICC)とライゾマティクスの真鍋大度。

2023年3月28日に逝去した音楽家・坂本龍一とICCの関係は深く、これまで、岩井俊雄、江渡浩一郎とのコラボレーションによる《RemotePiano Installation》(1997)、いずれも高谷史郎との共作《LIFE - fluid, invisible, inaudible...》(2007)と《IS YOUR TIME》(2017)などの展示を行っている。

畠中は坂本の没後1年を待たずに開催されたこのトリビュート展の開催背景について、「ICCの活動の節目には坂本さんがいた。(亡くなってから)絶対に何かやらないと申し訳ないと思った」としつつ、4月頃には坂本のアート活動にクローズアップした展覧会の構想をスタートさせたという。

メディア・アート分野においてはかりしれない功績を残した坂本。展示は大きく分けて、坂本の残された演奏データを使って再構築した作品群と、縁の深いアーティストたちによる作品群の2つによって構成されている。

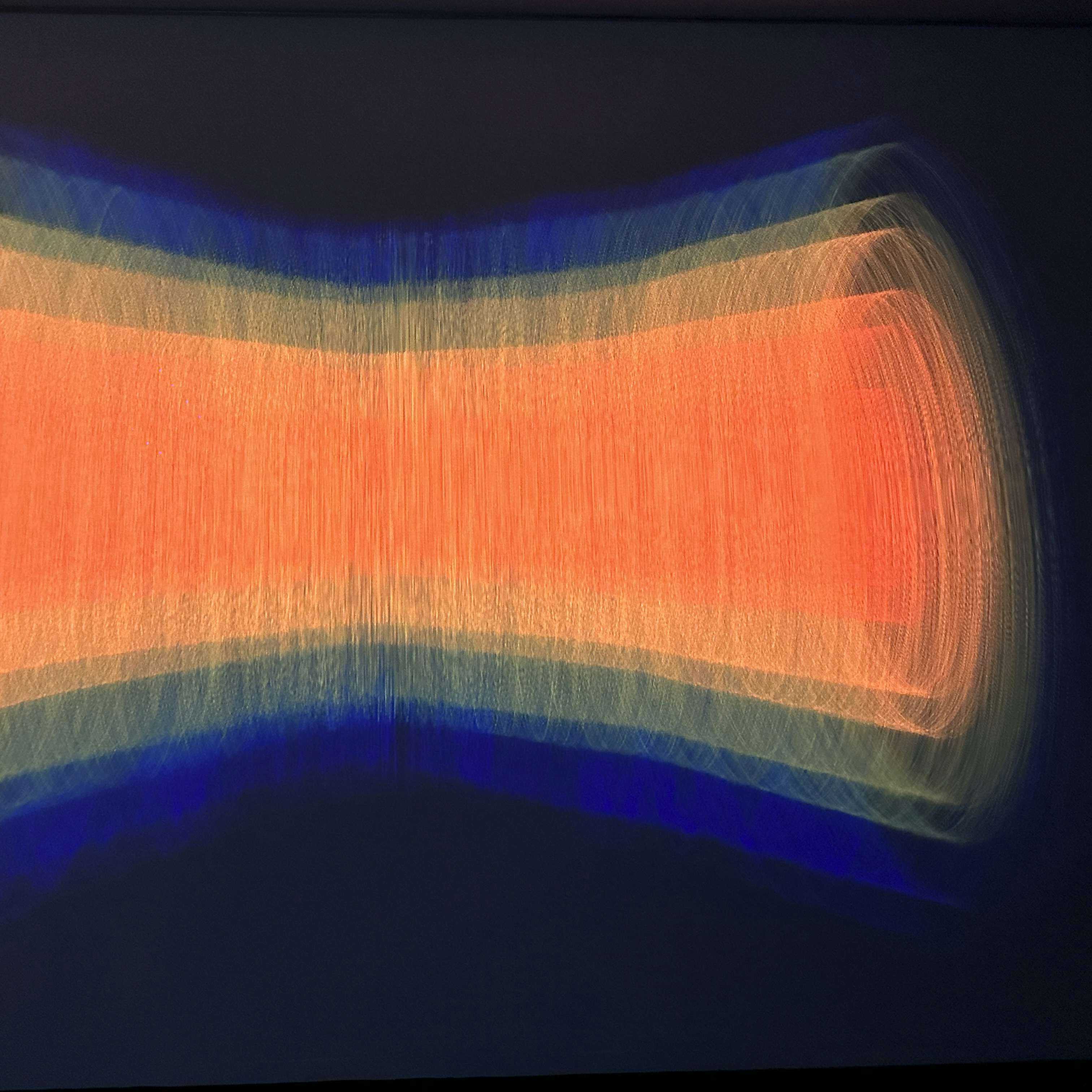

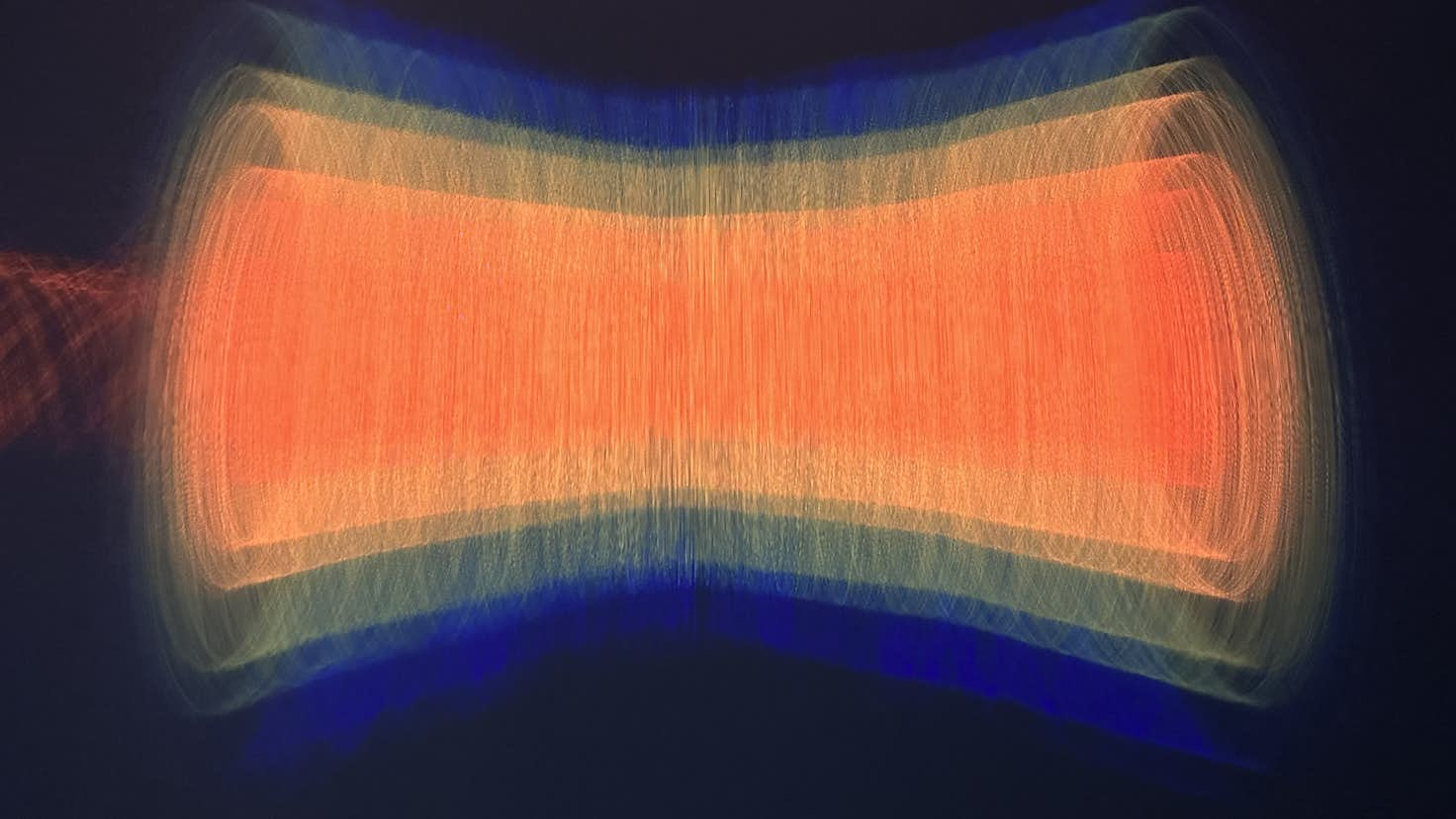

データを使用した作品の筆頭は、展示冒頭を飾る《センシング・ストリームズ 2023ー不可視、不可聴》(ICCヴァージョン)だ。坂本と真鍋大度の共作である本作は、坂本がゲストディレクターを務めた「札幌国際芸術祭2014」の際に、モエレ沼公園で発表された作品のアップデート版だ。

電磁波をセンサーで感知し、その流れを可視化するこの作品は、これまで世界各都市で展示され、各会場の特性にあわせて展示形態を変えてきた。生前、坂本と真鍋はこの作品のアップデートについて多くのアイデアを交わしていたといい、今後もアップデートされていくものとなる。

このほか、Strangeloop Studios、404.zero、カイル・マクドナルド、ライゾマティクスらが坂本が残した膨大なデータを活用した新作が展示。トリビュートでありながら、「坂本がつくったかもしれない作品」(畠中)であるこれらは、作品が後世へと引き継がれていく可能性を示唆している。

これらを抜けた先の展示室には、坂本とゆかりの深い作家として、毛利悠子、ダムタイプ、李禹煥、カールステン・ニコライの作品が並ぶ。

毛利の《そよぎ またはエコー》は、「札幌国際芸術祭 2017」の際に発表されたインスタレーション。ピアノや街灯などを使用した大規模な作品を、本展のために《I/O》《Brush》といった作品と組み合わせて再構成したものだ。坂本が本作のために提供した楽曲が、自動演奏によってこのピアノから奏でられる。

ダムタイプの《Playback 2022》はアナログレコードを使ったサウンドインスタレーション。1989年に発表された同名作品をベースに、2018年にリモデル版として制作された作品だ。同作は、坂本ディレクションのもと世界各地でフィールド・レコーディングされた音源によって構成されている。東京やテヘランなど、世界16の都市の音源を収録したレコードが本展のための特別バージョンとして並ぶほか、会場では坂本による未発表音源を収めた17枚目のディスクを聴くことができる。

李禹煥によるドローイングも必見だ。生前から交流があった坂本と李。坂本にとって生前最後のオリジナルアルバムとなった『12』のジャケットは李によって描き下ろされたことで知られる。本展会場に展示された《遥なるサウンド》はその原画だ。

いっぽうの《祈り》は坂本の病気平癒を祈って描かれ、李から坂本に贈られたドローイング。裏面に書かれた李から坂本へのメッセージからは、二人の親密さが伝わってくるだろう。

このほか、ICCと坂本の関係を物語る年表や、ローリー・アンダーソンらによる坂本へのメッセージなども会場では目にすることができる。

音楽のみならず、アートの分野でも大きな足跡を残した坂本龍一。その活動の一端があらためて紹介されることの意義は大きいが、本展はそれ以上に、「坂本の活動やデータがどのようなかたちであれば後世に継承されうるのか」を考えさせるものとなっている点が重要だと言える。