ヴィム・ヴェンダースが映画から生み出した異色のデジタルペインティング、N&A Art SITEに集結

映画『PERFECT DAYS』で話題を集めるヴィム・ヴェンダース。その平面作品である「Electronic Painting」シリーズを公開する「ヴィム・ヴェンダースの透明なまなざし」が、東京・中目黒のN&A Art SITEでスタートした。会期は3月2日まで。

東京で撮影した映画『PERFECT DAYS』が話題となっているヴィム・ヴェンダース。映画『夢の涯てまでも』(1991)を制作中に“発見”し、絵画に仕上げた「Electronic Painting」シリーズを公開する「ヴィム・ヴェンダースの透明なまなざし」が東京・中目黒のN&A Art SITEでスタートした。

主演の役所広司が第76回カンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞するなど、東京渋谷区の公衆トイレプロジェクトにスポットを当てた映画『PERFECT DAYS』で話題を呼んでいるヴィム・ヴェンダース。1970年に長編映画監督としてデビューすると、『都会のアリス』や『パリ・テキサス』といった傑作ロードムービーの数々、『ベルリン・天使の詩』や『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』などが多くの表現者に影響を与え、また、写真家/ヴィジュアルアーティストとしても高く評価されてきた。

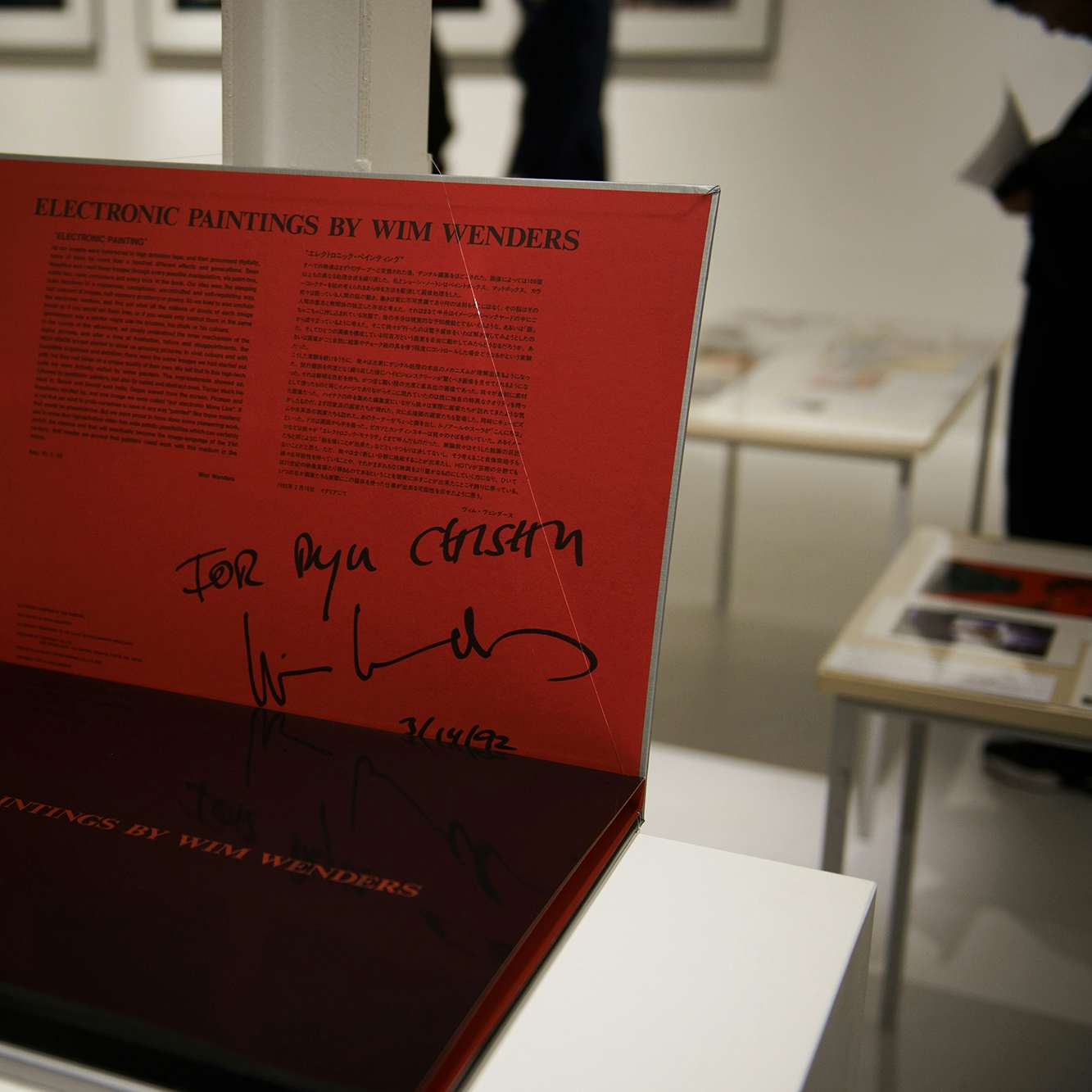

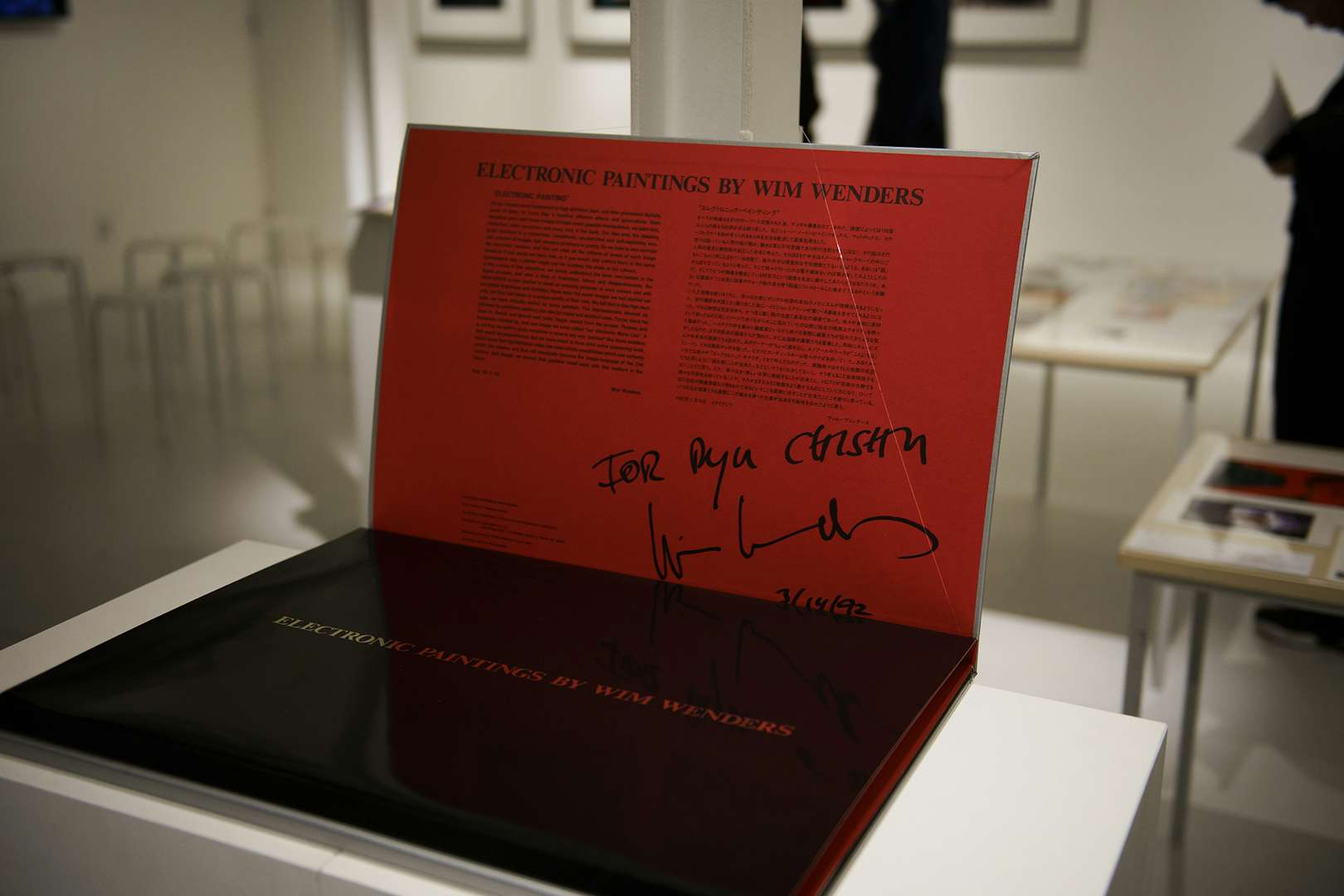

そのヴェンダースが、1990年から1991年にかけて、東京のNHK編集室で行っていたのは映画『夢の涯てまでも』のあるシークエンスの編集作業だった。映画では、主人公が世界を旅しながら撮影したイメージを、盲目である主人公の母親が最新鋭の機械を通して脳内で「見る」様子が描かれる。そのシーンは当時の最先端技術であったハイビジョンで制作され、ヴェンダースは「夢のシークエンス」と名付けたのだが、8ミリや1ミリフィルム、ビデオ、写真、ドローイングなどのアナログデータをデジタルデータに変換する過程で偶然にも、彼は見たこともない絵のような幻影を発見した。

これらのイメージに主演俳優らの写真を撮影・合成し、鮮烈な視覚表現を編み出し「Electronic Paintings」と名付けて作品化した。当時かたちにしたものの、大きく発表されることはなく、30年ほど密やかに寝かせられていたという。『夢の涯てまでも』でアソシエイト・プロデューサーを務めた御影雅良は、次のように語る。

「1991年に公開された『夢の涯てまでも』は興行的に失敗して、おそらく彼はこの作品に対して自信を失っていた。しかし、数年後にディレクターズカットとして5時間バージョンを出したらすごく評価されて、確信をもって制作していたことを彼も思い出したんだと思う。2022年に『PERFECT DAYS』の制作発表で来日したときに久しぶりに会って話し込んでいたら、『俺たちすごいことやったよな、新しいアートが生まれる瞬間をふたりで目撃したよな』という言葉が彼の口から出てきたわけです。制作から30年以上経ち、5時間の映画からこのような作品が生まれたことを伝えたいという思いが、展示を行う大きなモチベーションになりました」。

小津安二郎に深く傾倒していることでもよく知られているヴェンダースだが、映画に限らず日本文化・芸術への造詣が深く、浮世絵に代表されるように、エッチングや銅版画なども含めて版画が高いレベルで発展した国だということを知っていたのだろう。ひとつの画像を構成する何百万という画素(ピクセル)を用いて、版画をつくりたいと話したという。

「画面に近づけば近づくほど、点描法で描かれた絵画であると感じられます。これを生み出したのは日本の印刷技術です。RGB(光の三原色を用い、モニターなどにおいて光で表現する色)をCMYK(シアン、マゼンタ、イエローの3色にキープレート=墨を加えたインキの色)に変換する技術は日本が最初なのですよ。ハイビジョンの画素を、フィルムを通さずそのまま印刷の写真製版に展開できた。ヴィムはそれに目をつけて、デジタル画像から版画の良さを表現できると考えたのです」。

実際に作品に目を凝らすと、映像の奥行きのある画面が一度平面化され、色の深みによって写真と絵画の中間地点の表現を獲得していることがわかり、画面から目が離せなくなってくる。映画『夢の涯てまでも』においても、SFの近未来的な装置が登場するようにヴェンダースは先端技術を貪欲に取り入れる姿勢で表現を続けてきた。『PINA』で3Dを採用したのもその表れだといえるが、しかし、一貫して人間の内面を見つめ、社会や自然を含めた世界と人間との関わりをとらえ続けてきた。会場では、『パリ・テキサス』のロケハン時にヴェンダースがアメリカ中西部で撮影した、風景写真で構成したシリーズ「Written in the west」からも貴重なプリントが展示される(御影の所有作品も含む)。その画面からも、人と世界との関わりに目を向け続けたヴェンダースの「まなざし」が読み取れるはずだ。

デジタル・ペインティングの独自のかたちが生まれた背景には、日本の映画制作の現場での試行錯誤があった。会場で、当時の編集室の熱気を感じ取ってほしい。